引言

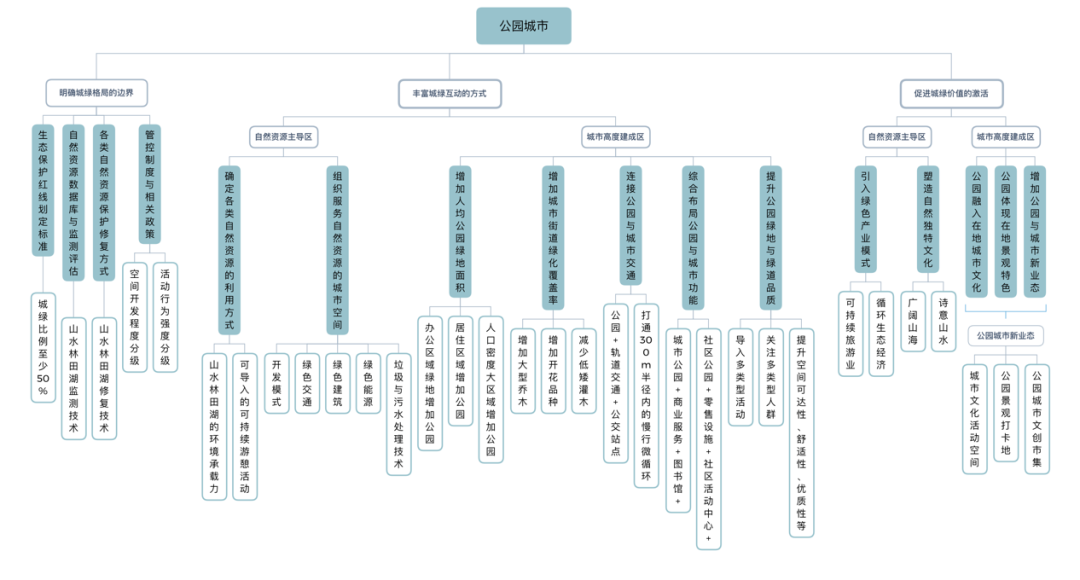

“公园城市”的理念充分体现了“以人民为中心”和“生态文明”的城市发展观。在落实“公园城市“理念的城市设计探索中,首先以“人“为中心,了解现阶段人本需求的变化与类型;梳理“公园”与“城市”的关系,即城绿关系梳理,具体包括三个方面内容:一是明确城绿格局的边界,二是丰富城绿互动的方式,三是促进城绿价值的激活;根据不同的城绿关系,制定从规划到设计的全流程实施路径。

本文从这三个方面出发,结合城市设计项目,探讨研究“公园城市”的实践方式,初步构建“公园城市”理念的实施路径。

一 、“公园城市”是未来城市的发展方向

城市是什么?我们可能会马上想到建筑与街道,但城市本质上是关于人,关于人们去向何处,和人们在何处相遇,这些才是让一个城市成为一个城市的核心。城市与互联网竞争的唯一优势是强化城市与人身体的物质连接[1],研究表明公共空间与步行街道能促进人们交往和增强对城市的归属感[2],所以在城市中比建筑更重要的是它们之间的公共空间,未来城市应转向以高质量的公共空间与慢行系统为核心的规划,提升与人的工作、生活与游憩需求相关的城市环境。

那么,什么样的城市环境才能满足人们的需求呢?2018年2月,习近平总书记提出:“一个城市的预期就是整个城市就是一个大公园,老百姓走出来就像在自己家里的花园一样”,“公园城市”的理念充分体现了“以人民为中心”和“生态文明”的城市发展观,城市空间充分结合人的生活方式进行设计,呈现出人——公园——城市和谐共生的美好生活图景。

在公园城市的大要求下,未来城市环境的发展主要有以下几点:

1.1 调整“出场”顺序

中国城市发展经历了“物场”主导的城市产业分工,“钱场”主导的城市开发建设,直到现阶段,城市面临经济发展带来的“消费升级”,截止2017年,中国中等收入人群已超4亿人,胡润百富发布的《2018新中产圈层白皮书》表明,新中产阶级随着收入的增长对生活品质有了更高的要求,其中42%的人的消费类型属于休闲享乐型,他们更多地关注公共服务和人居环境的提高。因此,消费升级带来了人的需求升级,城市空间开始要回应人的复杂情感需求,以及对舒适体感连接的追求,即以“人场”先导的城市空间设计。

过去以“效率”主导的空间设计已不符合人的需求,而应以“情感”为主导设计空间,空间上关心与包容人类情感的复杂需求。在空间功能层面,不是仅以产业功能划分,而是以高质量的公共空间为核心配套公共服务功能,通过广义公共空间营造城市场景。在空间设计层面,应夹杂着新与旧的基因,让怀念历史与崇尚时尚的人都能找到专属的“情感场域”;或是设置大与小变化的空间序列,让人产生多元的感知变化;或是设计更多的慢空间,为人增加情感滞留点。

1.2 梳理“城绿”关系

明确城绿格局的边界。2012年3月环境保护部组织对全国生态红线划定工作进行了总体部署,生态保护红线的划定奠定了城绿的大格局,但仍处于不断探索的阶段,主要有五个方面待完善:一是建立全国统一的红线划定标准体系;二是健全自然资源数据库与监测系统;三是完善管控制度与相关政策;四是解决多规交叉导致保护规划落实问题;五是明确各类自然资源保护与修复方式。

丰富城绿互动的方式。依据城绿的比例制定不同的互动方式,分为自然资源主导区域与城市高度建成区域。在自然资源主导区域,确定自然资源的类型与利用方式,将此指导城市空间组织与人的游憩行为;在城市高度建成区域,增加有效的绿地比例。一是增加人均公共绿地面积,围绕人的工作、居住的城市空间集中增加公园绿地,以及提升已有绿地的公共性。二是增加城市街道绿化覆盖率,提供人舒适的步行环境,同时提升街道与公园的连续性。

促进城绿价值的激活。结合城市文化、人居环境提升、健康休闲等城市生活活动需求,深入挖潜各类绿地的生态、景观、游憩价值等,从加强绿地与城市公共空间、公共服务设施以及慢行网络系统的整合,突出绿地景观特色塑造和绿地综合功能价值提升[3]。同时促进以绿地为核心的城市价值的提升,新的空间模式也能衍生出新的绿色业态,助力城绿的可持续发展。

1.3 贯通“体系”上下

从规划到设计全流程贯彻公园城市理念。在规划层面上,统筹用地规划,保证绿地供需,具体通过整合零散绿地,释放公共空间,设置“小微公共空间”,构建出公园为中心的城市空间网络;连接交通系统,城市公园中心与轨道交通、公共交通站点紧密相连,并与慢行系统无缝连接,打通300米半径内的慢行微循环;完善公共服务,提升城绿的社会服务功能,以公园为中心的300米服务半径为单位,集中式配置各项服务设施。

公园分为城市公园与社区公园,城市公园配套的公共服务,包括多业态的商业服务、体育馆、图书馆、展览馆、剧场、儿童学习中心、超市以及健康中心等等;社区公园配套的公共服务,包括零售设施、餐饮店、ATM、美容美发、露天运动场、社区农场、儿童活动场、老年活动中心以及幼儿园等,营造出全天候、全龄段、一站式的活力中心。在设计层面上,公园应关注多类型的人群需求,导入多类型的活动,重点提升公园的品质,具体通过提升与城市发展形式的协调性、空间的连续性、空间的可达性、全天候的使用性、设施的优质性以及空间的安全性等方面进行提升,让公园从视觉的公共性转向体感的公共性,增强人与公园的互动程度。

二 、“公园城市”的城市设计探索

近年来,我们在深圳城市设计项目中探索了以“环境引领”的城市设计理念和方法,为“公园城市”理念的落实奠定了初步实践的基础。

2.1 自然资源主导区的公园城市实践

深圳市小梅沙片区的都市型滨海度假区规划,是对城市与山海关系的一次思考实践,探索自然资源保护与开发的边界与方式,构建人、城与山海的可持续模式。主要的内容包括以下三方面:

(1)尊重自然,识别重要生态廊道

通过生态专业团队对规划区自然资源本底的调查,发现小梅沙拥有海、山、林、田、湖、河等多种生态斑块类型,植被覆盖度50%以上,植物多样性丰富,种类多达228种,同时栖息着77种陆生野生动物,背仔角沿岸分布大量蜜源植物,吸引超过38种蝶类在此栖息。通过对生态敏感性分析和生态廊道识别,确定了规划区的生态安全格局,以及规划区的特色与价值。

小梅沙生态敏感性分析与生态廊道识别

(2)全域视角,差异化的功能定位

通过对全域与规划区同类型的度假区分析,差异化定位小梅沙为“小而精”的世界级滨海度假区,在这里人们能第一时间感知山海,同时规划区功能依据山海资源特色价值,再细分为山海景观轴线、蝶翠活力山林、梦幻海沙海湾、蓝色轻奢小镇与奇幻海洋世界。

差异化定位小梅沙为“小而精”的世界级滨海度假区

(3)品质提升,高质量的城绿空间

通过三个层面来实现,包括交通、空间与人文。在交通层面上,通过地铁激活腹地、内外交通分离以及山海绿道串联,实现畅达多样的通行体验;在空间层面上,通过山海融合的空间格局、宜人的滨海街区体验以及营造TOP10的特色场所,实现优美宜人的景观体验;在人文层面上,通过“海洋+”的业态形式与主题式的亮点项目,营造有趣独特的海洋文化。

复合的交通方式

山海融合的空间格局

营造人文活力的场所

2.2 城市高度建成区的公园城市实践

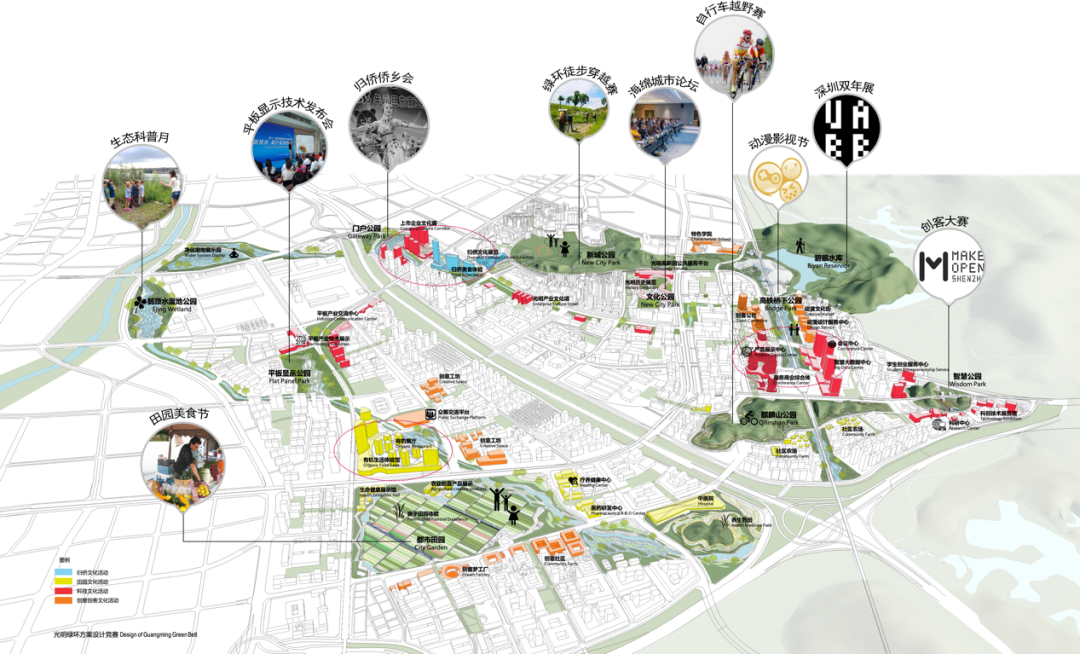

深圳市光明绿环的城市设计竞赛,是重点解决城市扩张造成的城绿空间失序,重构建成区的自然与城市关系,探索适宜人居的城市环境。绿环所连接的城市并不是一张白纸,而是一个现状建成度较高、已定项目较多的地区。城市的生长正按着它原有的规律进行着,当城市既有的发展脉络遭遇价值突发的绿环,使得城市原有的组织构架与面向绿色环形组织的结构形成错位。我们的策略是从人、自然与城市共生的理念出发,以绿环为线索组成城市三生空间。

(1)发现生态绿环,以绿环锚固城市生态本底

规划区目前尚处于产业园区开发的模式,城市生活的缺乏导致公共空间与城市的分裂,通过对现状用地的利用情况分析,我们识别出环状的绿地结构,结合城市更新的空间,提出以绿环为线索重新梳理自然与城市的空间关系。

首先从保护和修复绿环的生态本底出发,以绿环为载体搭建复合海绵基底网络,它不是功能单一的绿色基础设施,它综合了水生态安全、生物栖息生境、城市微气候调节等功能,形成复合海绵生态网络,我们以四个雨水管控分区为底,四条生态廊道为核心,兼顾生物栖息、微气候改善作用,并落实到具体项目布局中。

复合海绵生态网络结构图

(2)营造活力绿环,以绿环组织城市生活

方式一是以绿环为线索连接12公里活力绿脉,以自然野趣为绿环景观特征,沿线策划设计展览、科创交流、商业休闲等不同主题活动,形成公园主题特色,并通过慢行路径串联成一条连续可体验的活力绿脉;

绿环连接12公里活力绿脉

二是以绿环为纽带组织不同功能的城市公共生活,划分四大功能片区,包括新城公园生活区、都市田园区、平板产业区和高铁枢纽服务区,各分区都将绿环作为组织城市功能的核心,搭载城市枢纽中心和重要城市节点,以及配套公共服务设施;

绿环组织城市公共生活

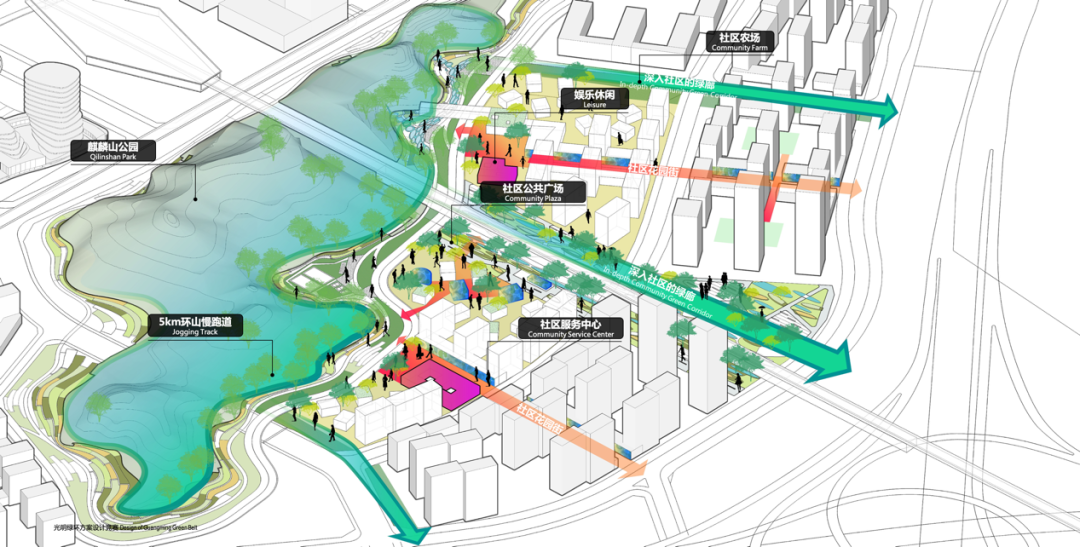

三是以绿环为触角深入城市社区生活,形成带有绿色基础设施及休闲生活野趣双重功能的绿色开放空间,构建通达的绿色网络。

绿环深入城市社区生活

(3)联动共生绿环,以绿环促进城市发展

以多元的开发模式促进绿环生长,包括政府主导的BT模式、绑定地块出让DBFO模式以及企业主导PPP模式等;以各组团为单位,结合周边特色功能和发展潜力,分组团分地块制定对应的开发模式;以不同的建设实施时序确定绿化的落实,通过科学评估绿环发展建设步骤和周期,把握绿环开发各阶段的核心项目,形成开发指导计划。

四大组团的多元开发模式

结语

本文主要探讨公园城市的城市设计实践,在落实公园城市理念的城市设计探索中,首先以“人”为中心,充分结合人的工作生活方式,以高质量的公园绿地组织城市功能,形成“人、城、境、业”高度契合的美好城市图景。具体路径有三个方面,一是明确城绿格局的边界,二是丰富城绿互动的方式,三是促进城绿价值的激活。从这三个方面出发,根据不同的城绿关系,制定从规划到设计全流程的实施路径,总结如下图:

公园城市的实践探索才刚刚开始,本文仅在城市设计层面,初步探讨了公园城市理念的实施路径,但仍有很多具体的专业课题待研究,希望在未来的探索实践中进行更深入的研究与思考。

参考文献:

作者

黄思涵,台湾大学园艺暨景观硕士,现就职于深圳市城市规划设计研究院

于光宇,深圳市城市规划设计研究院副总规划师

编辑、排版 / 陈程

插画 / 王彦妍

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):“公园城市”理念的城市设计实践初探

规划问道

规划问道