本文刊于《农业经济问题》2022年第7期。转载请注明来源。

城乡转型过程中如何促进城乡均衡发展、实现乡村现代化转型是中国乡村振兴亟待突破的关键难题。为避免基于片面认识对乡村演变的一般性和特殊性产生误判,造成不可挽回的历史性错误,需要重新审视与中国禀赋特征相似的东亚经济体乡村变迁的典型事实,理清东亚乡村转型的基本特征。研究发现,东亚城乡转型模式并非是依靠单向城市化的模式,而是更加注重城乡均衡发展,这一模式赋予了农民在城乡多样化的经济机会,有效规避了城乡差距的持续扩大,通过农业要素组合升级而非单一要素替代促进了农业发展,并且实现了村庄功能的存续和拓展。这一经验为正在推进的中国乡村振兴提供重要启示,一是通过城乡平衡发展缩小城乡差距,二是通过促进农业产业革命提升农业竞争力,三是通过城乡权利开放富裕农民,四是通过村庄的体面实现村庄在乡村振兴中的载体功能。

随着乡村振兴战略的提出,对乡村的关注视阈拓宽。与已有将乡村经济简单化为农业经济以及将农民问题的解决主要着力于农民增收不同,近年的研究者注意到乡村是一个包含经济基础、区位条件、资源禀赋、生态环境、制度治理等多个子系统在内的复杂地域系统(龙花楼等,2017)。伴随城乡的历史转型,乡村内部各子系统之间以及乡村系统与周围环境在相互作用中出现失调,甚至产生病变和衰退(郑小玉等,2018)。由于城乡不平等发展理念的存在加上对乡村文明及其价值的长期忽视,乡土结构在城市化、工业化的巨大冲击下发生扭曲,其经济、社会、组织结构出现不同程度的失衡,土地、资本、劳动力等生产要素朝城市单向流动(刘守英等,2018),引起城市与乡村之间的明显落差,乡村地位日益边缘化,乡村机理逐渐衰弱。

要推进乡村振兴战略,首先必须要对乡村衰败的特征进行甄别。迄今的一些研究对乡村衰败的表征进行了各种罗列,例如城乡差距明显;乡村人口大规模转移造成乡村适龄劳动力缺失,人力资源低层次化,乡村留守群体的年龄、性别结构失衡;农业经营主体老弱化、兼业化;农业土地报酬递减和农业劳动生产率低下;乡村产业单一,非农经济活动凋敝;村落衰减,公共服务不完善,医疗、卫生、教育、文化等配套不足,基础设施、人居环境落后;乡村治理陷入困境,公共空间被挤占,基于血缘、宗缘、地缘的乡村关系趋于瓦解(李培林,2004)。这些现象有些是规律性和趋势性的,有些是特殊性和体制性的,有些是局部性和个案性的。如果不加以认真分析就会对乡村现状做出误判,也理不出实施乡村振兴的头绪。

更为危险的是基于片面认识和判断开出的一系列“药方”。一是继续加快城镇化,随着城镇化率的进一步提高,乡村衰败自然得到解决;二是促进土地规模化,以此破除传统小规模农地经营对农业发展的阻碍,实现以扩大农地经营规模为核心的农业现代化(韩朝华,2017);三是农民职业化,改变目前的兼业化现状,培养职业农民或农业产业经营者成为现代农业的经营主体;四是农业专业化,按照不同区域的资源禀赋和比较优势,形成农业专业化生产区域,提高农业效率(郑风田等,2005);五是合村并居,通过拆村并村,将村落进行整合归并,改变目前乡村的颓势。

重新审视乡村转型的真实图景,不单是一种学术兴趣,更是具有十分重要的政策含义。乡村变迁中哪些是趋势性的、规律性的,哪些是特例性的,哪些是阶段性的,哪些是制度性的,需要从典型事实入手予以仔细甄别,在此基础上理解转型中乡村演变的一般性和特殊性,给出针对性的解决方案。对于中国正在推进中的乡村振兴来讲,为了避免基于片面认识而导致不可挽回的历史性错误,有必要对已经历过转型的日本、韩国、中国台湾地区等东亚经济体的典型事实进行再审视,理清东亚转型中乡村变迁的基本特征,以期对当下整个中国的乡村振兴提供一定的借鉴。

农民收入

多元化和身份多角化

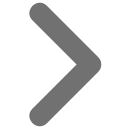

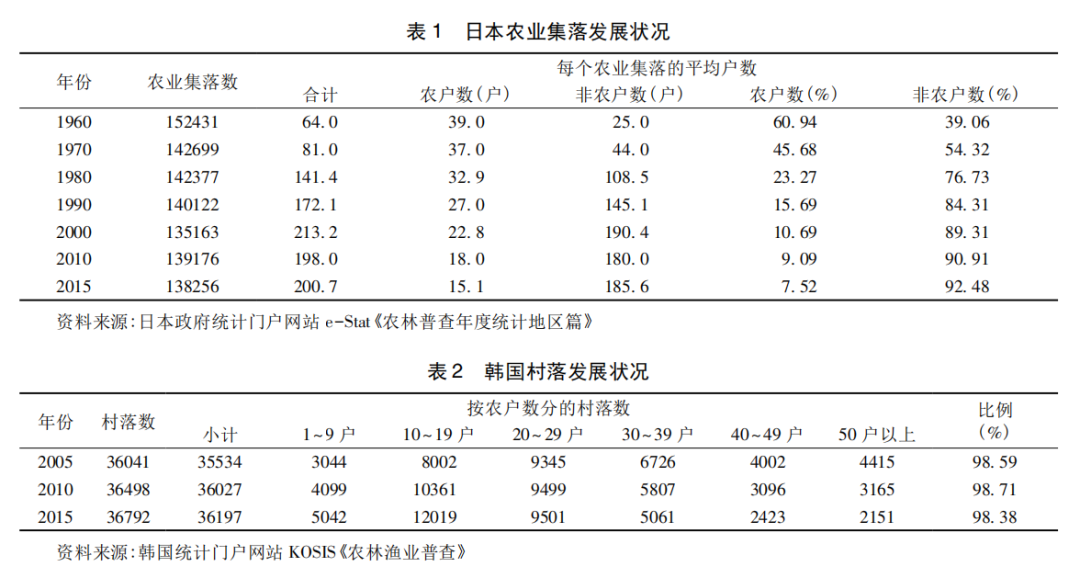

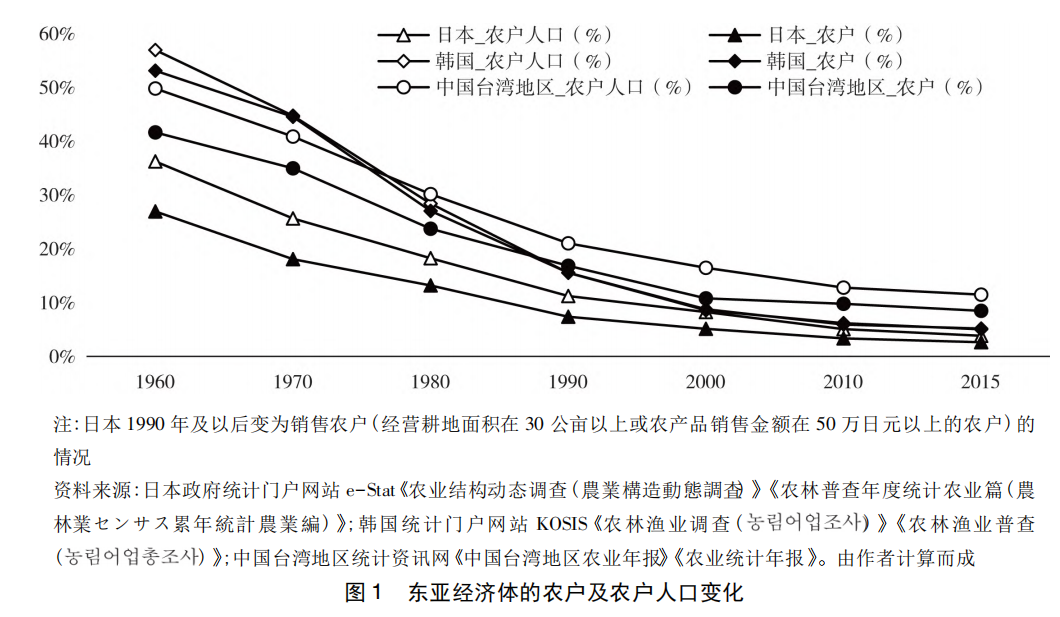

与经济转型的结构变迁趋势一致,东亚经济体也发生了农业产值份额和农业就业份额下降,1960—2015年日本分别由12.83%和29.80%下降至1.11%和3.48%,韩国分别从39.30%和64.90%下降至2.20%和5.11%,中国台湾地区分别由29.09%和50.16%下降至1.76%和4.96%。在农业份额下降的同时也经历了人口大规模从乡村向城市的迁徙,1960—2015年日本、韩国和中国台湾地区的农户人口数占总人口数的比例分别由36.24%、56.94%和49.79%下降至3.84%、5.04%和11.49%;农户数占总户数的比例分别由26.95%、53.10%和41.63%下降至2.64%、5.18%和8.48%(见图1)。

(一)农户收入持续增长与来源多元化

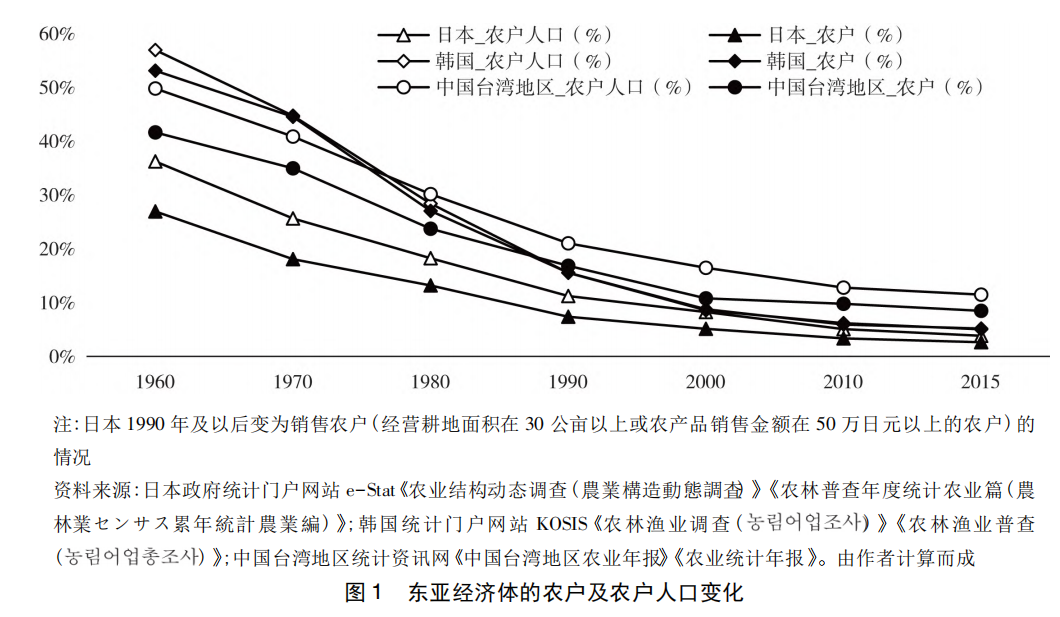

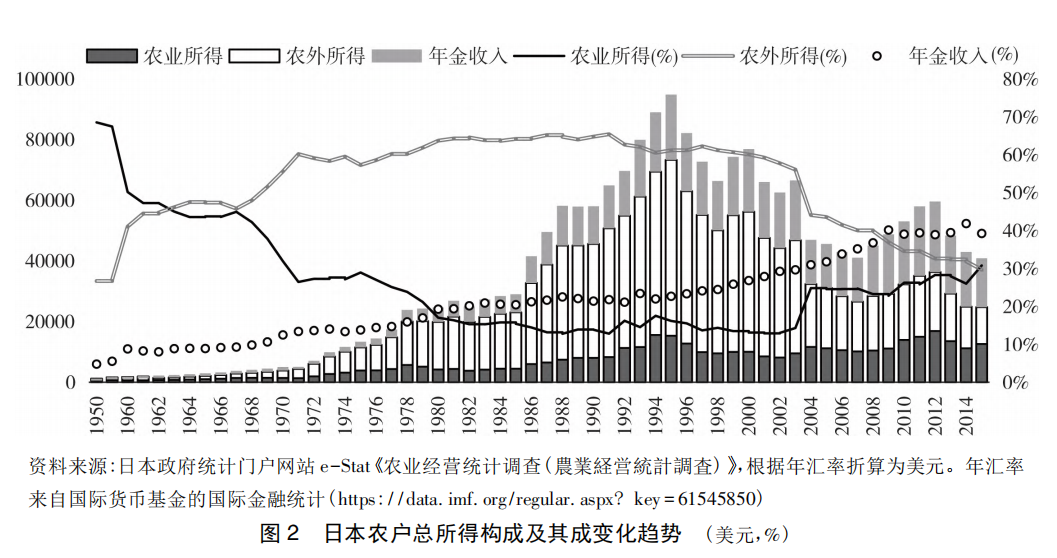

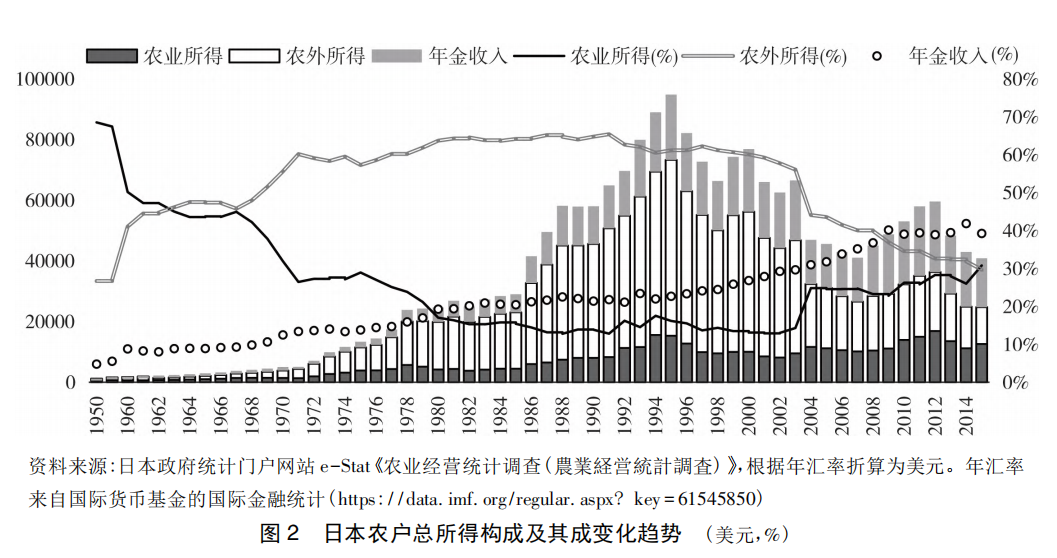

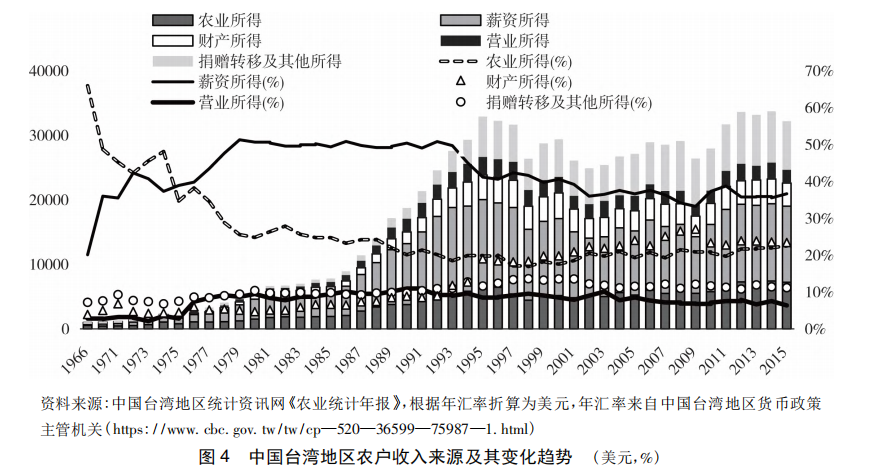

一般认为,城乡转型过程中农民收入增长会因农业比较利益的劣势而出现明显滞后(速水佑次郎,1993),农民的收入也被简化为农业收入和农外收入(蔡昉等,2005),对农民收入来源的复杂性考虑不够。事实是,东亚城乡转型过程中农户的境况没有变差(见图2~4),一方面得益于东亚农户收入保持了与城市家庭一样的持续增长,1950—2015年日本城市家庭年均收入增长率为7.62%,农户总所得年均增长率为6.73%;1963—2015年韩国城市家庭年均收入增长率为9.09%,农户收入年均增长率为7.64%;1966—2015年中国台湾地区非农户所得年均增长率为8.11%,农户所得年均增长率为7.81%。另一方面,非农收入成为农民收入主要来源的同时,农民的收入来源保持多元化。1950—2003年,日本农业所得年均增长率约6.12%,占总所得比重由68.51%下降至14.30%,农外所得年均增长率为10.85%,占总所得比重由26.70%上升至56.06%,年金等收入年均增长率为13.13%,占比由4.79%增加到29.64%;2004—2015年统计变更后,农外所得占比由44.09%下降至29.68%,农业所得和年金收入占比分别由24.83%和30.99%增加至30.79%和39.23%,年金收入成为农户最重要的收入来源。1963—2015年,韩国农户农业所得年均增长率为5.59%,占总所得比重从82.15%下降到30.25%;农外所得年均增长率为9.33%,占总所得比重由17.85%增加到40.14%;1983—2015年转移收入年均增长率为5.83%,占比由17.25%上升至21.24%;2003—2015年非经常收入及其占比处于下降趋势。1966—2015年,中国台湾地区农业所得年均增长率为5.47%,占总所得比例由65.95%下降到22.49%;薪资所得年均增长率为9.14%,占总所得比例由20.10%增加至36.65%,在20世纪80年代曾一度达50%以上;财产所得年均增长率为8.78%,占总所得比例由7.20%增加至11.17%;营业所得年均增长率为9.63%,占比由2.80%增加至6.35%;捐赠转移及其他所得年均增长率为11.83%,占比由3.90%增加至23.42%。

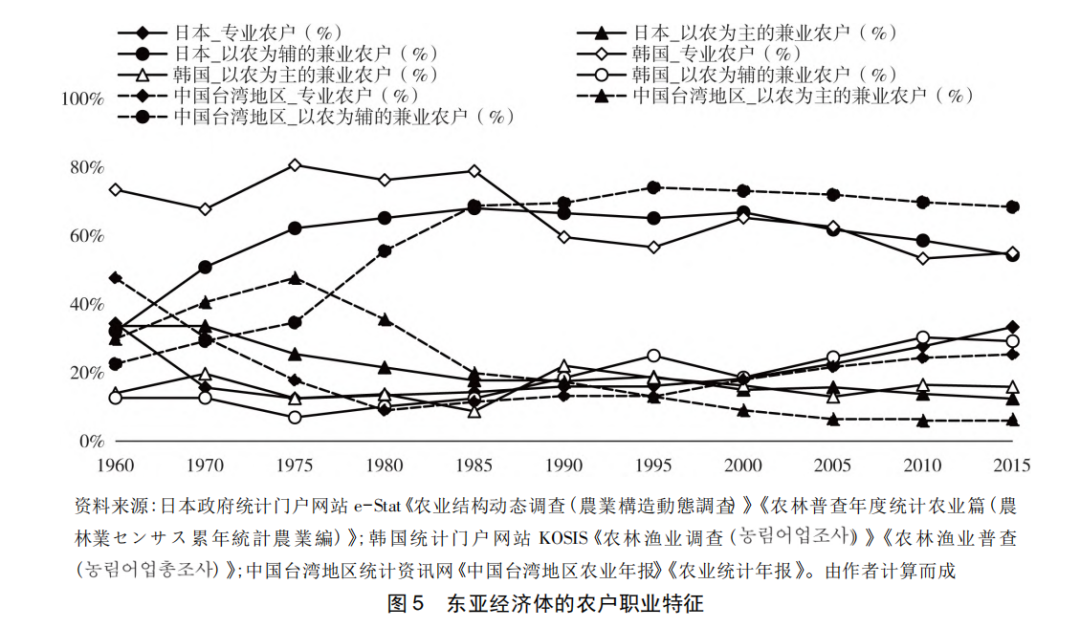

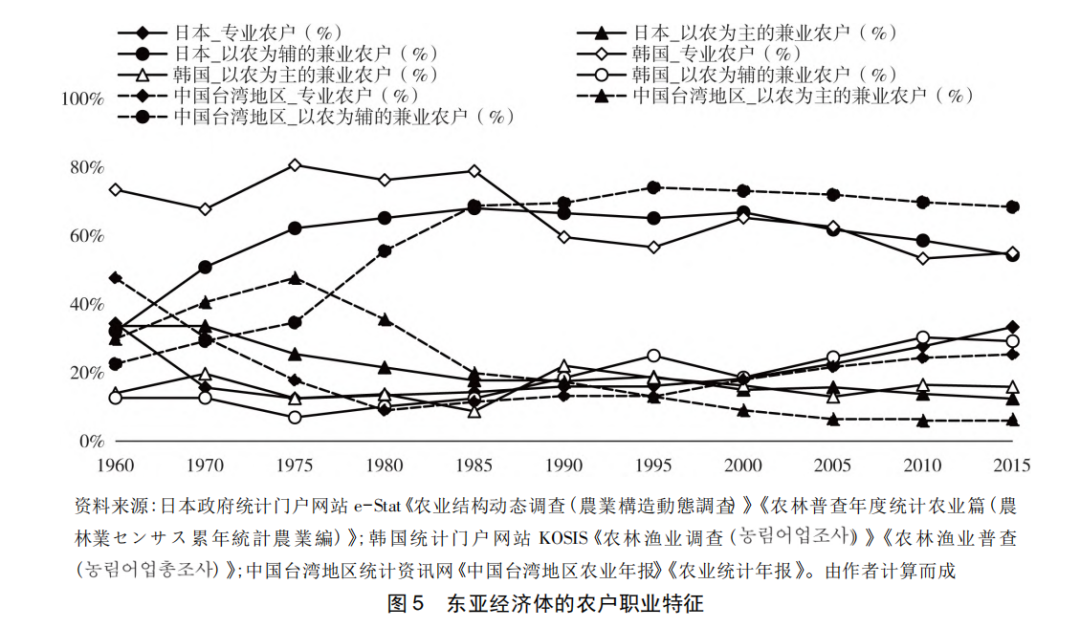

(二)农民职业身份多角化

主流观点认为,随着农业转型,从事多种生产的小规模经营与日益专业化、精细化的农业存在矛盾,低水平劳动分工的传统小农会走向终结,取而代之的是以营利和市场交换为目的、参与专业化分工的农业劳动者(孟德拉斯,2010)。然而在东亚,与农户收入来源多元化相对应,农民长期保持兼业状态,所变化的只是兼业类型从以农为主转向以农为辅,并没有呈现农民职业化或专业化的特征,尽管近年来有所改变(见图5)。1960—2015年,日本专业农户数量由208万户下降至44万户,减少了78.69%,占总农户比例由1960年的34.31%下降至1975年的12.45%,自20世纪80年代起开始缓慢回升,到2015年时达到33.30%,后一时期,部分农户通过扩大经营规模成为自立经营专业农户(晖峻众三,2011),与传统靠农业为生的专业农户有本质区别;韩国专业农户由171万户下降至60万户、减少了64.93%,占总农户的比例由73.40%下降至54.98%;中国台湾地区专业农户数量及其占比由1960年的38万户、47.61%下降至1980年的8万户、8.95%,新专业农户从20世纪80年代中期开始增加,至2015年时达到18万户,占比25.31%。相比之下,农户兼业是基本形态。1960—2015年,日本兼业农户由398万户下降至89万户,最高值为1970年456万户,占总农户比例由65.69%增加至66.70%,最高值为1975年87.55%;韩国兼业农户数由62万户下降到49万户,最高值为1970年80万户,占总农户比例由26.60%增加至45.02%;中国台湾地区兼业农户由1960年42万户、占比52.39%上升至54万户、占比74.69%,最高值为1980年81万户、占比91.05%。可见,东亚经济体兼业农户数量在大规模非农转移前都呈现明显增长,随着乡村人口的大量转移,兼业农户数量出现减少,但兼业仍是农户的主要形态。

在农户兼业中,从事以农为主的兼业大幅下降。1960—2015年,日本以农为主的兼业农户由204万户下降至16万户,下降了91.91%,占总农户比例由33.62%下降至12.39%;韩国以农为主的兼业农户由33万户下降至17万户,下降了46.94%,占比长期维持在10%~20%左右;中国台湾地区以农为主的兼业农户由24万户下降至5万户,下降了81.15%,占比由29.85%下降到2015年的6.33%,最高点为1975年的47.64%。而从事以农为辅的兼业则呈现增长趋势,日本以农为辅的兼业农户由194万户下降到72万户,最高值为1975年308万户,占总农户比例由32.07%上升至54.30%,最高值为1985年的67.97%;韩国以农为辅的兼业农户由29万户、占比12.62%增加至32万户、占比29.18%;中国台湾地区以农为辅的兼业农户由18万、占比22.54%增加至49万、占比68.36%。整体而言,各经济体的兼业农户都不断加深农业副业化程度,更加依赖从非农兼业活动中获取的农外收入。

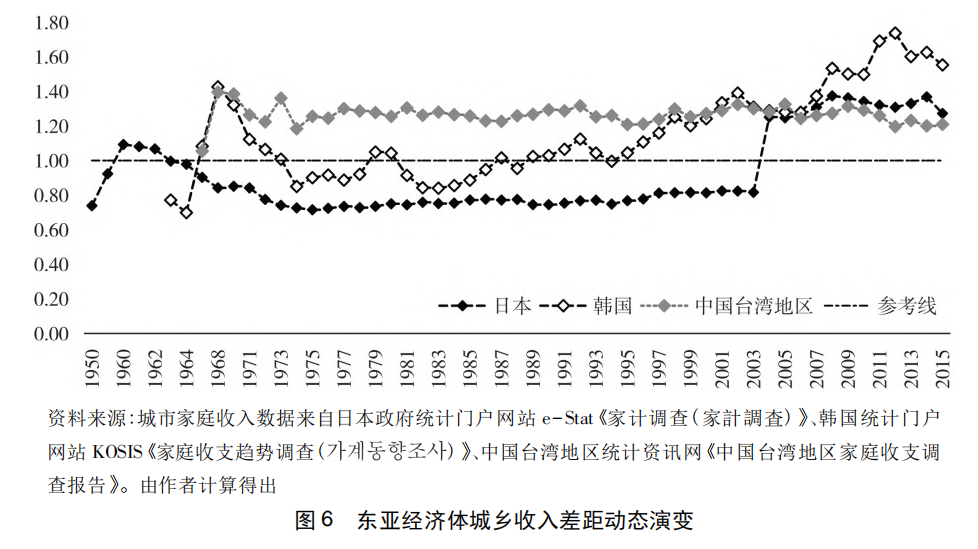

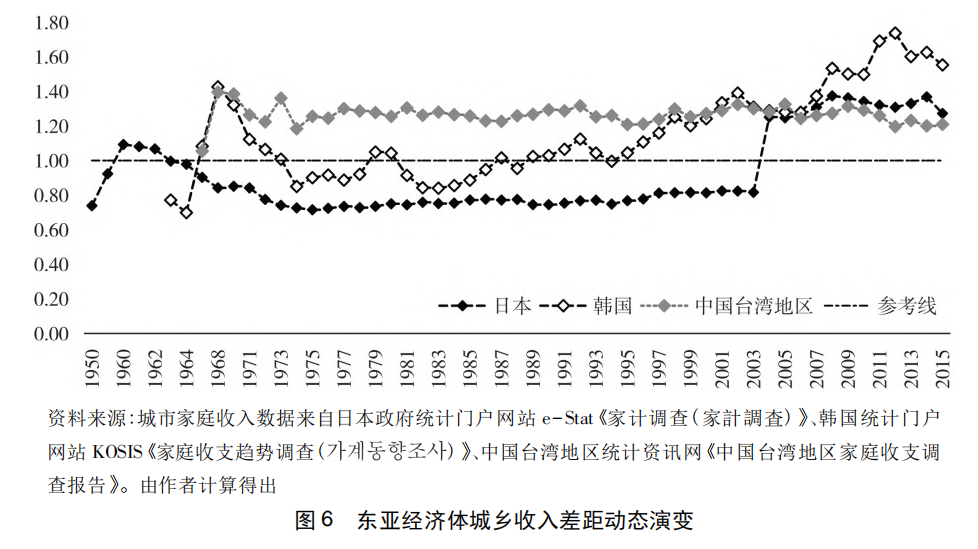

(三)城乡收入平衡增长

按照库兹列茨曲线,从前工业文明向工业文明快速过渡的经济增长早期阶段会出现收入不平等扩大现象(Kuznets,1955),中国的城乡差距由于城乡二元体制的存在表现尤其明显,1978—2015年中国城乡居民收入比由2.57变为2.73,2007年达到3.14。与之形成鲜明对照,东亚经济体城乡转型中并没有出现城乡收入差距拉大的最棘手问题,城乡差距一直保持低位,且处于不断收敛(见图6),日本由1950年0.74增长到1958年1.11,随后不断下降,自20世纪70年代起维持在0.7~0.8,2004年统计变更后处于1.2~1.3,2015年为1.27;韩国由1963年的0.77增长到1967年1.46,随后开始下降,在20世纪70年代中期到80年代大部分年份农村家庭收入都超过城市家庭收入,尽管20世纪90年代以后城乡收入比又有所扩大,最高点为2012年1.74,随后下降至2015年的1.55;中国台湾地区由1966年1.05增长到1970年1.39,随后稍有下降,长期保持在1.2~1.3,2015年为1.21。

农业要素组合升级

与农业报酬提高

一般认为,随着农业份额的不断下降,农业的重要性会降低,农业变成弱质产业。但是,东亚农业份额的降低并没有导致农业部门的衰退,他们通过农业要素不断组合升级,实现小规模农业经营基础上的农业工业化,提高农业报酬和农业生产率。

(一)农业要素组合与农业工业化

东亚农业何以变强?非常重要的是,东亚的农业走向了以农业部门要素组合重构并且连续发生突破性变化的农业工业化。1960—1990年日本乡村人口非农化转移导致每公顷水稻所花费的农业劳动力成本上升,由246.64美元增加至3549.78美元,增长13.39倍,每60公斤水稻生产的投入劳动时间由23.20工时下降到4.90工时、用工缩短78.88%,劳动力成本占总成本的比例由44.62%下降至28.69%;同时土地花费增长,土地租金由35.17美元增加至2101.77美元、占比由6.36%增加至16.99%,土地改良及水利费由14.86美元增加至456.10美元、占比由2.69%增加至3.69%;顺应要素价格的相对变动,农业机械化水平得以提高,农机具费由45.14美元增加至2958.11美元、增长64.53倍,占比由8.17%增加到23.91%。1990—2010年农业要素组合发生明显变化,劳动力成本、农机具费、土地租金的花费和占比先后下降,通过加入农业经济组织来共同利用设施和农机所发生的租赁费明显增长,从710.88美元增加至1324.11美元、占比由5.75%增加至8.09%,这一经营方式的变化也带动种苗费、肥料费、农业药剂费、光热动力费、其他材料费、农用建筑费等发生不同程度的增长,占比分别由1.62%、5.01%、4.20%、1.78%、1.24%、2.58%增长至2.36%、6.53%、5.16%、2.82%、1.34%、4.77%。2010—2015年劳动力成本约占1/4,农机具费和土地租金约占1/5和1/10,其他生产要素的重要性不断提升,在种苗、肥料、农业药剂、光热动力方面的投入分别提高到2.74%、6.92%、5.68%、3.24%,为农业要素组合提供更多可行空间(见图7)。

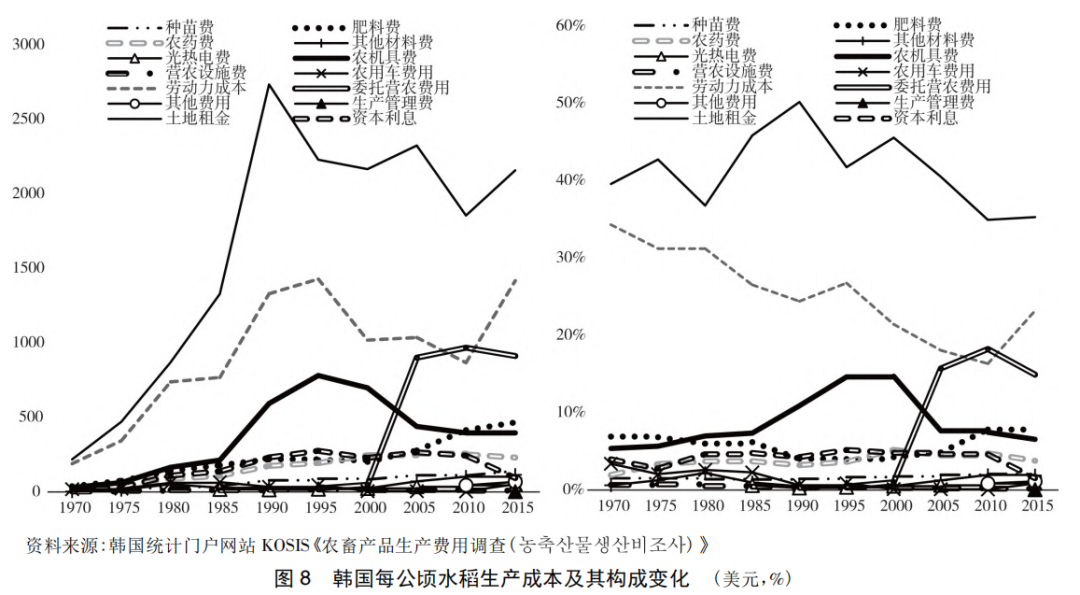

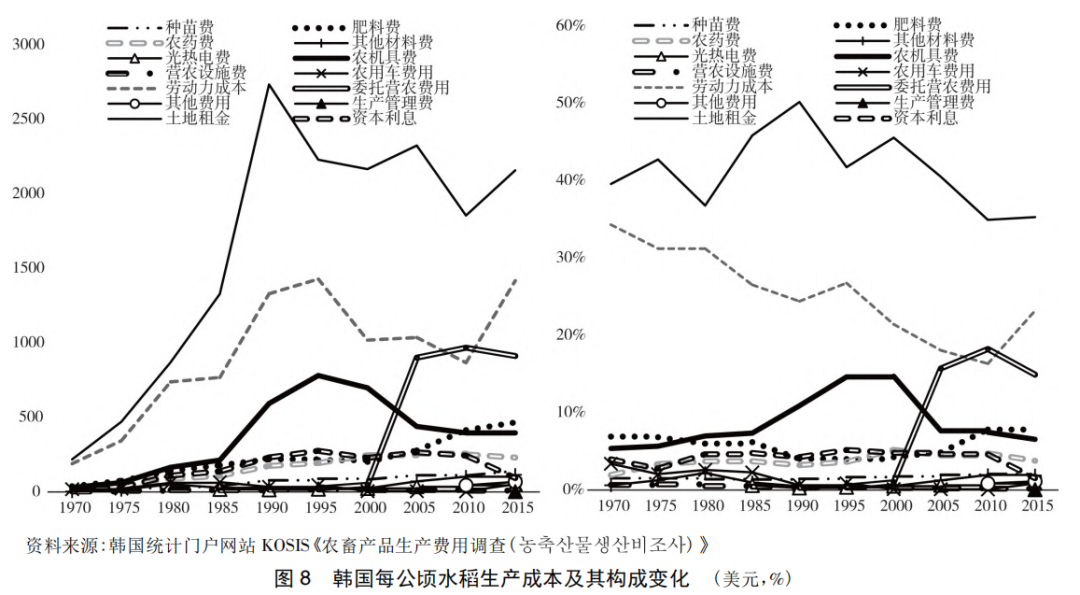

1970—2000年,韩国每公顷水稻生产所花费的劳动力成本、土地租金以及农机具费分别由189.56美元、218.67美元、29.69美元增加至1018.94美元、2166.38美元、698.95美元,其中劳动力成本占比由34.31%下降至21.43%,土地租金、农机具费占比分别由39.57%、5.37%增加至45.55%、14.70%,这一时期对种苗、农药的投入也分别由8.40美元、10.66美元增加至83.45美元、246.58美元,占比分别由1.52%、1.93%增加至1.75%、5.19%。2000—2010年,劳动力、土地、农机具方面花费占比分别下降至16.33%、34.93%、7.46%,包括雇佣劳务费和农机租赁费在内的委托营农费用由47.58美元增加至968.14美元,增长约19.35倍,占比由1.00%扩大到18.22%,农业经营方式的转变带动种苗费、肥料费、其他材料费、光热电费占比分别由1.75%、4.24%、0.49%、0.49%分别增加至2.07%、7.81%、1.93%、0.84%。2010—2015年,土地租金、劳动力成本分别占比约1/3、1/4,农机费、委托营农费占比却由7.46%、18.22%下降至6.54%、14.92%,传统要素的重要性降低,为更加丰富的要素投入腾出空间,花费在种苗、农用车、其他费用等方面的成本占比分别由2.07%、0.07%、0.84%增加至2.29%、0.85%、1.11%(见图8)。

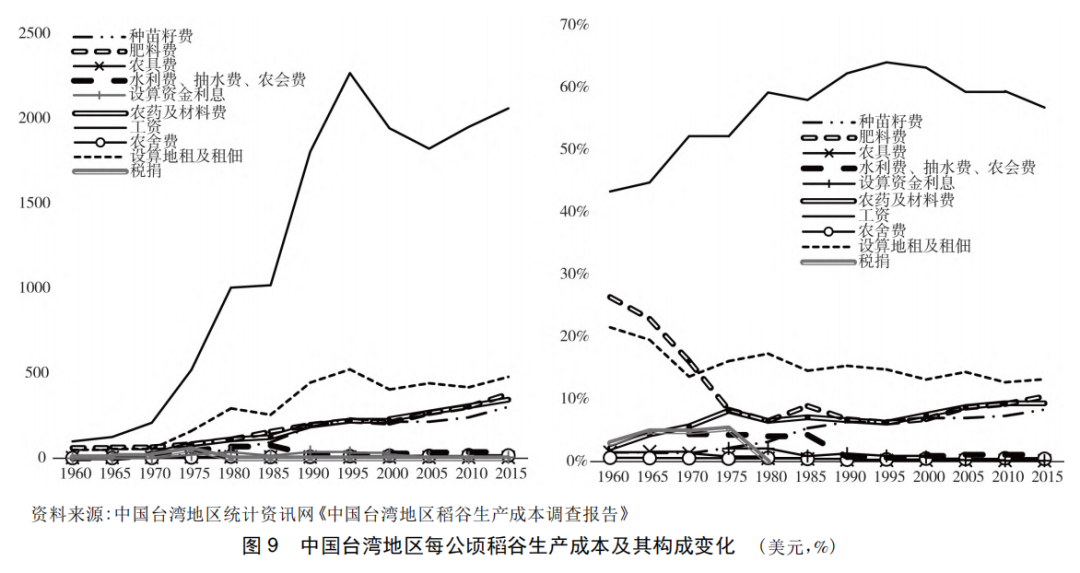

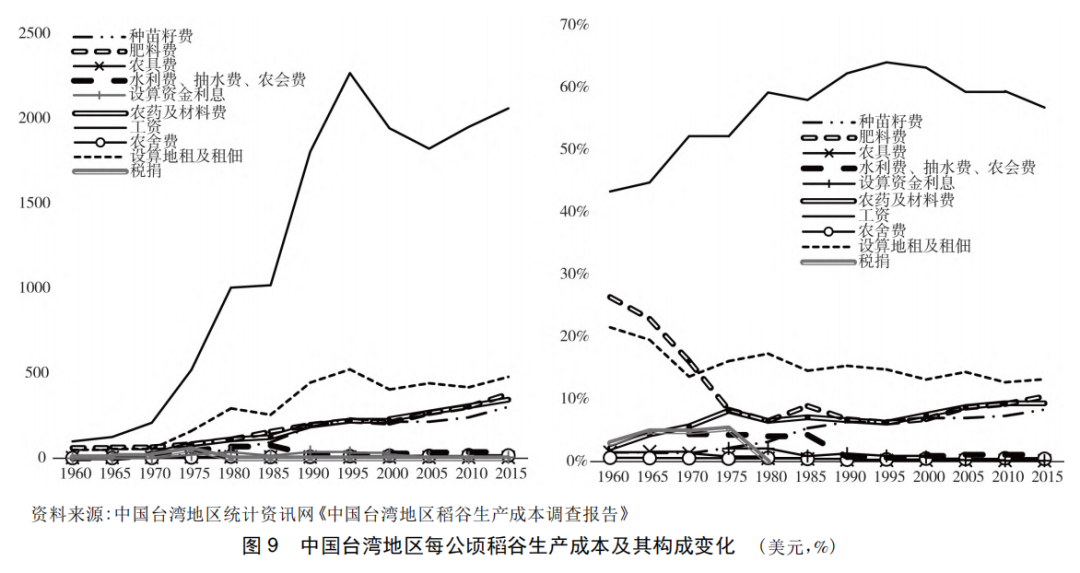

1960—1975年,中国台湾地区每公顷稻谷(以第二期为例)生产的工资花费占比由43.34%增加至52.18%,为应对劳动力成本上升,农业机械化得以推进,农户拥有的耕耘机数量由1962年的6154台增加至1975年的4.31万台,为提高亩产而投入的种苗籽费、农药及材料费占比也由1.47%、2.17%增加至2.18%、8.16%,以往花费较多的肥料费、土地租金却由26.40%、21.54%下降至8.34%、16.11%。1975—1995年,工资占比持续上升至64.05%,为促进农业升级,农民从前负担的占成本5%左右的税捐得到减免,多种物料的相对重要性发生改变,农药及材料费、肥料费、农舍费、水利费等以及地租的占比分别下降至6.24%、6.25%、0.35%、0.63%、14.78%,种苗籽费占比则增至6.60%。1995—2015年,工资占比开始下降至56.79%,农具费占比由0.20%下降至0.13%,此阶段在水旱田整地、水稻插秧、收获、干燥等方面的机械化程度已达98%以上,其他各类物料的投入占比整体上升,例如种苗籽费、农药及材料费、肥料费增长至8.34%、9.51%、10.44%,要素组合不断发生调整(见图9)。

(二)农业报酬的上升

要素组合不断升级,带来单位农业报酬的提升。东亚正是在推进农业工业化过程中实现了单位农业报酬的不断提升,1960—2015年日本水稻生产每公顷粗收益由890.44美元增加至8314.58美元,最高值为1995年15908.00美元,相较于1960年增长约16.87倍,每公顷所得由612.78美元增加至1120.09美元,最高值为1995年6951.98美元,相较于1960年增长约10.34倍。1970—2015年韩国水稻生产每公顷粗收益由750.69美元增加至8788.19美元,增长约10.71倍,每公顷所得由528.12美元增加至4960.12美元,增长约8.39倍。1986—2015年中国台湾地区每公顷稻作粗收益由1746.27美元增加至3819.89美元,增长118.75%,每公顷稻作所得由714.04美元增加至1184.42美元,增长了65.88%。

(三)农业生产率的提高

农业生产要素重构基要生产函数连续发生突破性变化,伴随农业机械化、农业基础设施建设、应用新农技及改进生产方式而来的是,资本利用的广度和深度同时拓宽,从而实现每个工人以及每单位土地生产力的提高(张培刚,2014)。1960—2015年,日本每单位劳动时间的农业增加值由0.16美元增加至7.93美元,增长约47.56倍,每公顷经营耕地的农业增加值由627.78美元增加至5204.72美元,最高值为1995年达9897.98美元,相较于1960年增长约14.77倍,每公顷水稻的主产物数量由4480公斤增加至5190公斤,最高值为2000年5390公斤,相较于1960年增长20.31%。1970—2015年,韩国农业劳动生产率【】由0.39美元增加至16.80美元,增长约42.12倍,土地生产率【】由71.54美元增加至1382.02美元,增长约18.32倍,每公顷水稻的主产品数量由3650公斤增加至7530公斤,增长约106.30%。中国台湾地区农业就业者每月的劳均产出由1981年550.77美元增加至2015年1707.58美元,增长约2.10倍,每公顷稻谷产量由1960年3733公斤增加至2015年5262公斤,增长约40.96%。

(四)小规模农业与农业协同组合构成农业经营的主要形态

主流观点认为扩大农地经营规模是农业转型的标志,农业规模化是农业现代化的标志。事实是,经过半个多世纪的努力,东亚农业仍长期维系小规模土地经营形态,1960—2015年日本户均经营耕地面积由0.88公顷增加至2.20公顷,扩大约1.50倍;1970—2015年韩国户均耕地面积由0.93公顷增加至1.54公顷,增长仅65.59%;1960—2015年中国台湾地区平均每一农户耕地面积维系在1.00~1.15公顷。

连接小农与外部关系的是农协(农会)组织。为强化经营基础,各经济体着力推进基层农协合并走向规模化,1960—2015年日本综合农协数由12050个下降至691个,其会员数却由653.6万人增加至1037.0万人,专业农协的出资组合和非出资组合也分别由5308个、11538个下降至875个、792个;韩国初级合作社数量由1961年21042个缩减到1985年的1464个,初级农业合作社数量由1990年的1425个缩减到2015年的1134个,但会员数长期维持在200万人及以上,全部雇佣职员也由1961年的0.51万人增加至2015年的8.90万人,扩大16.45倍;1950—2015年,中国台湾地区乡镇市区基层农会数及农事小组数由315家、4903组降为279家、4823组,参与的会员数由72.22万人增加至189.26万人,增长了162.06%。

由农协统筹农户参与各类农业经济组织,共同使用机械、负责农业生产的部分或全部过程及农场的经营和运行,以实现组织成员的共同利益。2005—2015年日本集落营农数及集落营农法人数由10063个、646人分别增加至14853个、3622人,经营耕地面积和农事受托面积之和由35.31万公顷增加至49.33万公顷,参与农户数由41.12万户增加至53.00万户;2000—2015年韩国参与农业生产组织的农户占总农户比例由18.15%增加至23.10%,其中参与农业组合法人、农业公司法人这类法人组织的农户由4.15万、0.35万户增加至7.29万、0.62万户;2006—2015年中国台湾地区农业合作社数量由662个增加至1093个,股金总额由18.21亿元增加至33.77亿元,平均每社股金由275.06万元增至308.95万元。

近年来东亚也进行了农业法人化或企业化的努力,但不是主要的农业组织形式。1970—2015年日本有资格获取农地所有权的法人进入农业的数量由0.27万家增加至1.51万家,增长约4.59倍,2003—2015年通过租赁农地进入农业的法人数也由10家增加至2344家;2000—2015年韩国农业组合法人、农业公司法人由0.24万、0.09万个增加至1.18万、0.57万个,增长约3.92、5.33倍;1956—2015年中国台湾地区农牧场家数由235家增加至1326家,占农牧业总家数的比例由0.03%增加至0.17%。

村庄聚落变化

及其功能拓展

(一)村庄聚落形态的演变

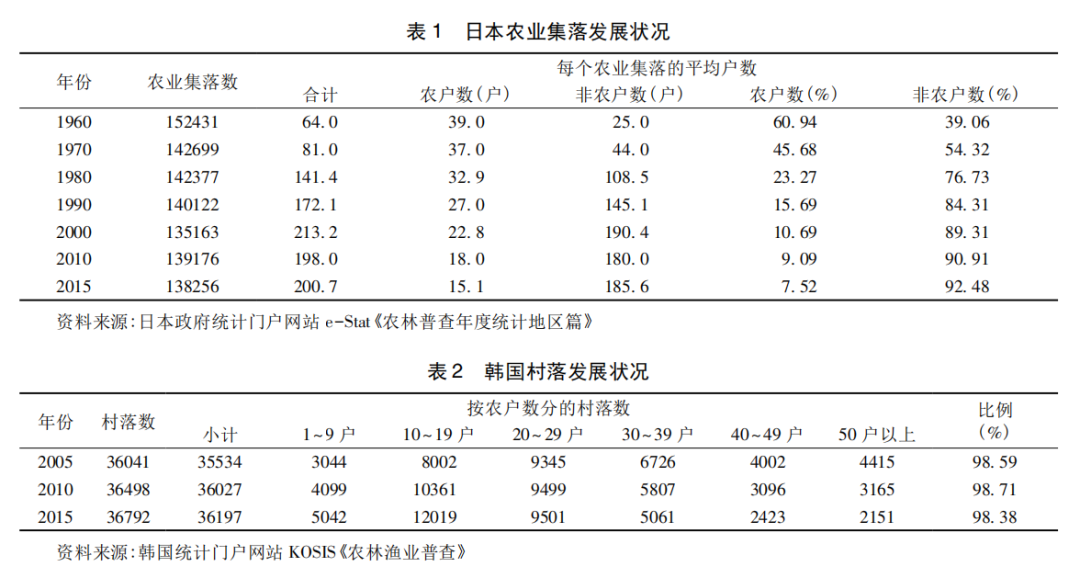

一个几乎一致的观点是,城市化必然带来村落的终结,乡村人口减少导致村庄出现劳动力短缺、经济衰弱和社会退化(Liu等,2017)。事实来看,东亚乡村确实因为人口减少出现过疏现象,但不意味着村庄普遍走向衰败,而是根据人口数量、结构和需求的变化发生转型。1960—2015年,日本农业集落数由15.24万个下降至13.83万个,减少了9.30%,每个集落的规模发生扩大,平均户数由64户增加至200.7户,并且非农户不断增多,占比由39.06%增加至92.48%(见表1);集落内部通过集会等形式对农业生产相关事项、社区公有财产、公用设施管理、环境的保护和美化、集落活动的计划和推进、福利问题等进行讨论和决策,1980—2015年开展集会的农业集落数占比维持在90%以上。2005—2015年,韩国全国村落数量由36041个增加至36792个,增长了2.08%,有农户的村落数占比由98.59%下降至98.38%,其中仅有1~9户、10~19户、20~29户农户的村落增加了65.64%、50.20%、1.67%,而有30户及以上农户的村落数大幅减少(见表2)。

随着村落的发展、农户的减少以及生产生活需求的多样化,东亚乡村组织也发生变迁。日本经过“明治大合并”“昭和大合并”以及“平成大合并”,市町村总数由1888年71314个(町、村合计)减少至2014年1718个(市有790个、町有745个、村有183个),町、村的减少有利于广域联合的城市建设,公共设施的整合,能降低政府管理成本并提升行政、财政的效率,但同时也造成旧町村的活力丧失,传统、文化和历史逐渐消散,居民的声音难以传达等问题。韩国基于血缘和地缘关系形成的村庄组织发生衰退,以农协为主的现代组织得到扩张(韩国农村经济研究院,2013),截至2014年除农协外的乡村社会经济组织约2500~3000个,其中自营企业336家、社会企业289家、合作社1160家、村办企业751家、农村社区公司867家,雇佣职员数约4.5~5.5万人,占乡村地区总就业比重为1.1%~1.4%(Kim等,2016)。中国台湾地区形成“村(里)、社区”相结合的乡村社会基层组织体系,在此基础上促进社区营造、推动农村再生,并通过农会引导乡村内部组织例如产销班、家政班、四健会、社区发展协会等发生整合、相互协作,共同推动乡村社区活化发展。

(二)乡村经济活动的复杂化

传统观点将乡村经济等同于农业经济,将乡村增长等同于农业增长(Irwin等,2010),而要促进农业增长,途径之一便是推动农业劳动分工与专业化发展,充分发挥各个生产单位的资源和禀赋优势,最大限度将资源朝向优势农产品的生产集中。遵循这样的逻辑,乡村经济将会日益单一。事实上,东亚乡村经济并未走向单一化或专业化。1975—2014年,日本乡村工业用地面积由0.46万公顷增加至1.94万公顷,扩大了3.19倍,运营企业数及其所吸纳的从业人数由0.06万社、4.4万人增加至0.89万社、61.6万人,分别增长约14.46倍、13.00倍。1984—2015年韩国划定的农工园区数由7个增至467个,增长约65.71倍,签订入驻合同的工厂数91家增加至6736家,增长约73.02倍,2000—2015年雇佣员工由10.4万人增加至15.0万人,增长约44.23%,农工园区的出售率和开工率基本维持在90%以上。

非农产业的扩张促使农业经营者展开多种经营,提高农产品复杂度,提升从事农业的回报率。日本从事农业生产关联事业的农业经营体数由2005年17.59%增加至2015年18.23%,其中,2010—2015年在乡村从事农产品加工的就业人数由14.19万人增加至17.48万人,增长23.19%,销售总额由7783亿日元增加至8923亿日元,增长14.65%。中国台湾地区进行多元化经营(兼营加工或休闲)的农牧户(场)能获得更高的农牧业收入,2005—2015年进行多元化经营的农牧户(场)全年农牧业收入增长141.20%,而进行传统经营的农牧户(场)全年农牧业收入仅增长61.87%,二者之比由4.25扩大到了6.34。

(三)基本公共服务的均等化

在发展中国家,随着农村人口快速涌入城市,对农村基础设施的投资也大大减少,乡村获得的基本公共服务极为有限。在东亚,尽管乡村人口大量减少,但是各经济体依然重视对农村和农业的财政支持,提供覆盖全面的乡村公共产品以及基本均等的社会保障服务。

日本对乡村公共品投入规模大、覆盖范围广,1950—2015年农林水产预算(一般会计)由0.65亿美元增加至203.61亿美元,占总预算比例在20世纪70年代曾高达10%以上。政府持续重视粮食稳定供应、农业持续发展以及农村的振兴,2015年相关支出占年度预算额比例分别为7.45%、63.45%、4.38%,包括医疗保险、年金保险、农业保险(收入保险和农业共济)等在内的乡村社会保障也趋于完善,其中,除国民均有的基础年金和年金基金外,政府还建立了农民年金制度,2004—2015年农民年金受惠者数量由72人增加至3.43万人,年金额由1.47万美元增加至1939.45万美元,平均每个农民年金额由0.02万美元增加至0.06万美元。

1975—2015年,韩国投入农林水产领域的总支出迅速增长,由1.99亿美元增加至170.71亿美元,占总预算的比例在20世纪90年代也曾达10%以上。乡村公共品的供给范围不断扩大,新村运动时期强调农村生活环境和基础设施的改善(Douglass,2014),包括道路的扩展、电气通讯设备的普及和更好的卫生条件(Park,2012),随后逐渐转向注重农业体制建设、农户收入与经营稳定、农村发展与福利增进、粮食管理与农产品流通、打造农业生产基础等方面,2015年农业农村的相关事业费达到121.01亿美元,占农林畜产食品部总支出的比例达97.46%§10。此外,还建成城乡基本均等的社会安全网,截止于2018年,韩国农户参与公共养老金和国民健康保险的比例为56.5%、94.6%,城市家庭参与公共养老金和国民健康保险的比例为68.7%、98.1%。

中国台湾地区持续提高以增进农民福利为主的乡村投入,1985—2015年“农委会”主管预算(含追加预算)从0.63亿美元增加至39.09亿美元,占总预算比例从0.71%上升至6.4%,其中用于农村社会保险和福利服务的支出不断攀升,2015年相关支出占法定预算比例为49.53%,以老农津贴为例,1995—2015年老农津贴人数由32万人变至64万人,老农津贴金额由2.13亿美元增加至16.95亿美元。

东亚乡村变迁

对中国乡村振兴的启示

重新审视东亚经济体乡村变迁的典型事实,可以得出以下结论。

第一,东亚乡村走出了一条不同于西方城乡转型的路径。按照经典路径,通过加快城市化将人口集聚在城市,促进土地流转并集中到少数大户手中,促使农业规模化、机械化、专业化经营,农民转变为职业农民或者产业工人,在服从于城市和工业发展前提下实现乡村转型。这一路径由于过于注重城市化,忽略了乡村和村庄本身的发展,导致乡村和农民的衰弱。重新审视东亚乡村转型的事实发现,东亚经济体同样经历农业份额下降以及乡村人口减少,却没有发生土地规模化、农业专业化、农民职业化以及传统村庄的普遍终结,而是在小规模农地经营基础上实现了农业工业化,农民通过大量的兼业活动走向职业身份的多角化,村庄也因经济活动的丰富以及公共服务的提供而实现体面存续。这一发展道路使东亚城乡差距没有持续扩大,农民和乡村、农业也没有“断根”,村庄依然是经济活动和生活空间的重要载体。由此可见,东亚城乡转型模式并非依靠单向城市化模式,而是注重城乡均衡发展。

第二,规避城乡差距扩大的关键是赋予农民在城乡多样化的经济机会。东亚在现代化进程中没有出现城乡差距的持续扩大。究其原因,东亚并非依靠持续提高城市化率的唯一路径,而是伴随城乡转型,城乡经济机会不断向农民持续开放,农民收入渠道不断拓宽。在农业收入份额下降、非农收入份额上升的一般规律下,通过乡村基础设施的完善、城乡联系的加强以及乡村产业的发展,农民从事各类经济活动的机会增多,农外收入日趋稳定增加,并且从农业关联事业、各种非农兼业或自营事业也获得了丰富的报酬,此外政府也重视对农民的社会保障和福利服务,例如日本的农民年金制度、中国台湾地区的农民健康保险和老农津贴制度等,促使农民的转移性收入显著增加,加上农民财产性收入的分享,使农民的收入来源呈现多样化趋势。收入多样化的背后是东亚农民的职业和身份特征的多角化,他们既没有走向职业化或专业化,也没有完全脱离农业和乡村,而是从事农业之外还兼顾在城市或乡村的非农工作。这一职业身份的独特特征使得农户既分享了与城市居民相同的各种收入机会,也在乡村获得了各种收入机会,有效规避了城乡差距的扩大困境。

第三,促成要素组合升级而非单一要素替代促进农业发展。传统观点认为,乡村人口的大规模非农转移推动农业规模化,加大机械对劳动的替代,降低农业生产成本、实现土地规模报酬和农业生产率的提高。然而,人多地少的禀赋特征及根深蒂固的小农传统,使得东亚推进规模化的努力难以成功。在小规模农地经营的基础上,东亚农业没有走向机械替代劳动的单一过程,而是根据要素价格的相对变化,不断调整并促成劳动力等短缺要素与各类现代要素的有机结合和适度配比。这一过程中,先进农机、优质种苗、新型肥料和农药等现代要素的比重不断增加,土地、水利、农舍等农业基础设施也得以完善,伴随农事组合、农业公司等经营主体的参与,以及各类农业经济组织的发展,农业社会化服务的范围扩大,农民的组织化程度提高,为各类要素在更大范围内的优化配置提供支撑,促使要素组合方式发生突破性变化,农业生产方式也产生持续性变革,从而实现农业生产率的提高和农业报酬的增长。

第四,村庄功能的存续和拓展是东亚乡村转型的独特特征。东亚乡村的人口减少虽然造成了部分地区的过疏现象,村庄数量发生消减,却没有导致村庄普遍陷入凋敝或走向终结,而是通过不断适应村落发展过程中农户减少、非农户增多、生产生活需求多元化等特征,村落形态发生变化并实现功能拓展,成为东亚乡村体面的重要支撑。一方面通过引进工业企业、建设农工园区、促成农业六次产业化等,鼓励农民扩大事业范围,从事多元化的生产和经营,提高乡村经济的复杂度。另一方面依托政府对乡村的大量投资,实现城乡基本均等的公共服务,重视对乡村的基础设施投资,从道路、通讯、电气、物流等多方面进行村庄风貌建设,建成以养老保险和健康保险等社会保险为主的乡村社会保障体系,为农民参保提供相应的补贴和优惠政策,解决了农民务农的后顾之忧,实现了乡村的体面和文明形态。

东亚乡村转型的经验为中国正在推进的乡村振兴提供了重要启示。

第一,通过城乡平衡发展缩小城乡差距。特殊的城乡二元体制和城市偏向的发展战略,导致中国城乡收入差距巨大。城乡差距是中国发展不平衡、不充分的主要表现,影响社会经济发展和国民福祉增进,成为国家现代化发展亟待解决的问题之一。一种观点认为继续提高城市化率、促进农民市民化是解决城乡差距的唯一途径。然而事实证明,仅靠快速城市化并非解决城乡收入差距的良方,城乡收入差距并没有随着经济不断增长和城市化率提高而发生显著缩小,相反这种只注重速度的粗放式城镇化,难以使得进城农民平等地享有发展收益,对社会融合带来消极影响(陈云松等,2015)。据测算,即便是城镇化率高达70%,仍有4.5亿人生活在乡村(陈锡文,2018),解决城乡差距必须改变单向城市化思维,改变农民收入结构单一、收入来源受限的局面。借鉴东亚经验,着力拓宽农民增收渠道,不仅要破除制约农业收入增长的藩篱,促使农民务农的单位土地报酬提升,还要在城市和乡村赋予农民更公平的经济机会,促进农民农外收入形式的多样化,同时也要注重对农民的转移支付,保障农民享有均等的社会保障和福利服务,实现农民分享财产性收入。只有实现农民经济机会的不断开放和多样化,才能保障农民收入的可持续增长,缩小城乡差距。

第二,促进农业产业革命提升农业竞争力。中国农业同样受制于东亚小农传统,土地细碎化现状难以打破,单个农户固守落后的经营方式,生产经营过程中投资力度小,抵抗风险能力较弱,农业竞争力不强。主流观点认为加快土地流动、将其集中于少数专业农户,提高要素使用效率,增大对农业和土地的投资力度,实现农业规模经营收益。然而中国近年来的实践表明推进土地规模化的效果并不如意,2016年规模农业经营户仍然只有398万户,占总农业经营户的1.92%,单纯扩大土地规模反而出现农业生产率的下降,大规模户的土地生产率远低于小规模户的土地生产率,农业规模报酬难以实现(刘守英等,2019)。出现这一困境的根源是单方面要素推进的农业现代化方式收效甚微。借鉴东亚在小规模农地基础上实现农业工业化的经验,采取相应制度安排营造更好的农业要素市场环境,引导各类新型经营主体和现代生产要素进入乡村,以农业技术进步、经营方式创新以及合作组织发展为突破口,促成现代要素和传统要素的配比优化和协调一致,实现在农业领域的有效配置和高效利用。

第三,通过城乡权利开放富裕农民。东亚乡村普遍面临劳动力短缺并且不断老弱化的困境,中国也不例外,2021年第七次人口普查结果显示,乡村人口相比2010年减少1.64亿人,其中60岁、65岁及以上老人占比分别为23.81%、17.72%,高出城镇7.99、6.61个百分点,面对乡村人口的持续减少以及老弱化程度的不断加深,乡村产业发展后继无人。不少学者建议,对接市场需求来培育一批有知识、有技能、善经营、追求利润最大化的新型职业农民,成为农业生产的主力军。然而没有相匹配的收入回报,“农民”难以成为具有吸引力的职业,农民职业化难以成为基本形态。东亚经验证明,农民的完全职业化并非最优选择,更为根本的是促进城乡权利朝向农民的持续开放,给予农民更多元的经济机会,使得农民能通过各种途径增加收入来源。同时兼业化的小农需要与现代农业有效衔接,依靠强大的基层农民组织,引导各类要素进行有机配合,激励农民参与多种形式的合作生产和共同经营,提高生产效率并实现组织内的共同利益。

第四,通过村庄的体面实现村庄在乡村振兴中的载体功能。中国乡村正面临着大量人口离土不回村所导致的空村现象,村落总数不断消减,2016年全国乡镇数量比2006年减少8.1%,自然村比2006年减少3.8%;同时发生了村庄内部农宅闲置与大量公共空间被占用,如果完善乡村人口转移机制以及宅基地退出与盘活机制,全国空心村整治潜力高达1.14亿亩(刘彦随,2011)。村庄逐步丧失发展活力,基础设施落后,整体呈现出破败景象。现有的合村并居导致村庄治理结构和农民生产生活方式发生剧变,对乡俗文化、乡土情结、人情往来等造成损害;农业专业化也导致乡村经济丧失多样性,造成农户收入来源单一化。根据东亚经验,要实现乡村的体面,不能盲目拆村并村,也不能导致乡村走向单一,而是要顺应村庄形态的自然演变及乡村居民的需求变化,促进乡村功能的拓展。一方面引导乡村内部组织发生变化,实现对乡村资源的有效统筹,并充分引导各类社会、经济组织进到乡村,发挥增加就业、激活经济等作用;另一方面不断促成以农业为核心的产业融合发展,根据乡村的资源禀赋特征着力培育适合本地的非农经济,实现乡村经济的多样化和复杂化。此外,政府要持续保持对乡村的公共投资,实现城乡公共服务均等化,引导乡村的体面发展。

(注释与参考文献略)

来源:村庄与城市.

原文始发于微信公众号(规划中国):刘守英 陈航:东亚乡村变迁的典型事实再审视——对中国乡村振兴的启示

规划问道

规划问道