游添茸,成都市规划设计研究院规划五所,副主任规划师

吴桐嘉,成都市规划设计研究院规划五所,规划师

高菲,成都市规划设计研究院规划五所所长,教授级高级工程师

十八大以来,党中央、国务院将生态文明建设提到了前所未有的战略高度;十九大提出“人与自然是生命共同体,人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然”。成都市委市政府历年来高度重视生态文明建设,先后多次组织编制生态保护系列规划,将自然资源的量化管控贯穿工作全过程,探索解决以经济发展为中心带来的城市与生态空间逐步疏离、生态环境恶化等问题,补齐生态发展短板,推进生态文明建设,寻求人与自然的和谐共生。成都市早在2003年就开始将非建设用地纳入城镇规划体系,编制了《中心城非城市建设用地规划》,十余年来通过重点区域的立法管控、生态保护的全域覆盖到生态要素的特色挖掘,生态区的功能也逐步从强化生态隔离到稳固全域生态安全格局,再到构筑山水林田湖草生命共同体、探索生态价值转化。

2 以重点区域为试点,率先探索生态区立法保护,强化生态隔离,防止城镇无序蔓延

2.1 强化生态隔离,统筹城乡和谐发展

在我国城市化进程中,快速扩张的经济增长模式引领包括成都在内的众多中国城市实现城镇化和工业化[1]。城市呈现圈层蔓延、轴线扩张的问题严峻,相应的生态基础设施跟不上城市发展步伐,造成城市生态功能脆弱。成都市为了协调城市发展和生态保护之间的矛盾,防止城市无序蔓延,实现可持续发展,首次将非建设用地纳入城市总体规划及城市规划管理体系,加强城市周边生态空间管控、开展城乡统筹发展研究与探索。

成都市在《成都市城市总体规划(2003-2020)》中将中心城区建设用地之外的198平方公里环状郊区农村用地(简称为198地区)纳入城市规划体系。明确该地区是以农林地和绿地为主、以生态环境保护为主体,集基础设施承载、农林(园艺)生产、科研教育和休闲游憩功能为一体的综合性环城生态带。以城乡统筹理念推进工作,按照优化布局、突出重点、循序渐进、集约发展的要求,统筹城乡基础设施建设,促进城镇化健康发展,构建一体化的新型城乡形态。之后相继编制了《中心城非城市建设用地规划》、《成都市中心城非城市建设用地城乡统筹规划——成都市“198”地区控制规划》,对198地区进行专题研究,严控建设用地规模,提出了“拆二建一”的增减挂钩测算和先拆后建的原则,确定了45平方公里的建设用地上限,按比例分配建设用地指标到各区,初步奠定了生态格局,并于2008年完成了控制性详细规划的满覆盖,率先实现将规划管理全面延伸到农村地区[2]。

同时,为了平衡巨大的发展压力和较为脆弱的生态条件,有效地维护和恢复城市的基本生态系统服务能力,成都依托市级战略功能区加快空间治理,陆续建成了白鹭湾湿地、北湖公园等公园绿地和湖泊湿地生态项目。构筑连片成网的生态用地系统和以“6湖8湿地”为核心的生态湖泊水系,使开发建设用地与生态用地充分融合,提高了生态价值、景观价值和经济价值,在严格保护生态本底的基础上,实现了城市拓展、农村建设、产业发展与生态保护的协调并进[3]。

198地区的保护与治理,全面改变了城市“摊大饼”式发展历史面貌,成为了防止城乡蔓延的有效手段,同时也是成都市域生态“两山两网,两环六片”生态格局的重要组成,是加强生态文明建设、实施生态修复的重要载体。环城生态区内建成了大量具有免费开放公益性的生态项目,多样多元的参与体验满足了各类人群的个性化需求,满足了人民的获得感和幸福感。

图1 “198”地区用地布局规划图

2.2 以规划夯实立法基础,以立法保障规划实施

通过各个层级规划进行198地区的生态空间控制,取得了一定的成效,但是建设规模仍旧却没有得到有效的控制。究其原因,是缺乏一个法律认定的有效的生态空间边界进行刚性控制;另一方面,也缺乏相关依据对越界行为进行追究,对相关行为进行依法处置。因此,成都市在确定空间管控规划后,配套完善的、严格的管控策略及实施机制。

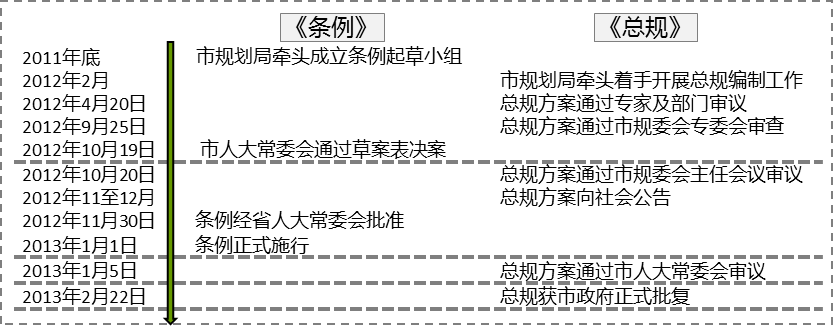

成都市为解决环城生态区(2012年“198地区”正式更名为“环城生态区”)及其相邻区域的建设强度和密度较大,环境品质不高,生态用地与开发建设用地发展不协调等问题,编制了《环城生态区总体规划》。同时,为确保规划的落实,同步开展了环城生态区的立法工作(图2),出台了《成都市环城生态区保护条例》,明确133平方公里生态用地总量及分区面积不减少,建设严格控制,将环城生态区的规划建设和保护上升到了法律层面,并通过规划坐标定界、实地定界立桩和一张图管理等手段,明确环城生态区边界和范围,在虚拟与真实空间中都划定了一根生态红线,确实成为了阻止城市扩张蔓延的重要工具(图3)。环城生态区条例的出台解决了保护力度不够、相关部门沟通协调不够、规划刚性和权威性不足等问题。以规划夯实立法基础,以立法保障规划实施,二者相互协调衔接,为环城生态区建设提供了科学有力的指引和保障。

图2 规划与条例制定流程

(左)环城生态区规划界标点

(右)环城生态区实地定界立桩

图3 环城生态区界桩

其后,在《环城生态区总体规划》的指引下开展了《环城生态区总体形态研究》、《环城生态区湿地公园规划》、《环城生态区总体规划水工程专题研究报告》等系列专项规划研究,进一步提升环城生态区的生态环境和景观环境品质。如《环城生态区总体形态研究》在保护生态环境的同时充分考虑人的空间感受,从打造良好的自然环境和视觉景观效果出发,对容积率、建设高度等方面进行细化论证,分片区给出形态控制指标建议并纳入《成都市规划管理技术规定》(2014版)。成都市环城生态区规划研究持续了十多年的时间,通过不断的探索和完善,最终以法定条例和各项规划的形式将各阶段的研究及规划成果固化下来,《环城生态区保护条例》更是成为了全国首个关于生态区的立法保护,并且通过控规满覆盖实现了对每一个地块的精细化管理,为国内外同类区域的规划和建设提供了参考和借鉴意义。

这一阶段,成都市重点通过生态功能区类规划划定各层级生态功能区,重点控制非城市建设区的方法来引导城市发展,保护城市周边自然生态环境。根据划定的生态功能区制定相应的生态空间控制导引,倡导循环经济、生态农业、生态旅游等,在保护中寻求城市的合理生态化发展。

3 稳固全域生态安全格局,生态空间划定及管控形成覆盖全域的完整体系

3.1 全域生态保护规划拉开序幕

成都市具有良好的生态本底,但是仍存在水资源供需矛盾大、公园绿地不足、乡村生态环境退化等问题。仅通过重点生态空间进行管控,难以解决生态用地减少,市域生态体系的系统性、功能性较弱等问题。因此,成都市开始探索全域性的生态格局类规划,从城市发展的宏观层面对城市各类生态空间作出总体规划布局,对影响、制约城市长远发展的资源、环境、土地空间、人等各种要素的相互关系进行统筹调控,规划重点解决如何通过科学合理的城市生态空间体系规划来构建特大城市的发展格局。

2006年,成都市开始编制《成都生态市建设规划(2008-2015)》,从环境容量的角度,提出建设生态市的指标体系,率先开始了对建设可持续发展的生态城市探索,是全国首个全域性的生态保护规划。该规划基于成都市生态特性,将生态功能分区划分为重点保护区、限制开发区和优化开发区三大类,进行分区控制引导。注重维护和强化自然山水格局的连续性和完整性,保持生态网络基本骨架的自然地貌、河湖水系,保护对人类活动变化敏感的土地基础上,依托山体、河流等自然区域,构建“两带”、“一环”、“六廊”、“十河”、“多节点”的区域景观生态网络格局,同时,对龙泉山、龙门山和河流廊道等重要格局要素提出了更细致的管控要求。《成都生态市建设规划(2008-2015)》的编制与颁布标志着成都市生态城市建设正式拉开序幕。

3.2 明确市域生态安全格局,统筹全域生态资源和建设资源

为研究全域生态安全格局构建,成都市委市政府从生态本底入手先后组织了多次生态保护规划。基于遥感(RS)、GIS等先进技术手段和相关定量分析手段,注重物质空间规划与生态系统研究的结合,分析城市生态用地的总量与城市生态环境质量之间的关系,并将之作为支撑生态空间结构布局、形态、功能等问题的重要依据,划定具体的边界来进行空间管控。2010年,市规划局牵头编制的《成都市生态系统控制规划》以基质、斑块、廊道为基础,对各类生态空间进行战略性、系统性总体规划布局,初步确定了“两带五楔、双环多廊、九园十湖”的总体生态格局,经过深化完善后沿用至今。2012年,《成都市生态保护总体规划》在既有的“两山、两环、两网、六片”市域生态安全格局基础上,通过生态基底自然要素评估,将现状最有生态保护和保育价值的区域、法律法规明确保护的区域以及构建生态格局需要控制的区域一并划入生态红线。生态红线内对应为生态保护区,涵盖了100%的两山资源和生态公益林,以及90%的优质良田和河流湖泊资源。将生态保护区与城镇建设区之间的区域划定为生态隔离区隔离城镇发展。同时,在现状建成区以及法定总体规划的边界以外,预留一定区域为留白区。同年,各区市县编制县域总体规划(暨三线规划),以市域生态与城镇发展总体格局为基础,划定生态保护红线、城镇用地边界线、工业集中发展区(点)范围线,落实生态、城镇、产业空间开发的管控边界。通过自上而下与自下而上相结合的方式,划定了全域三线四区范围,明确了各区域的管控要求,为构建成都多中心、组团式、网络化、集约型的城镇空间新格局打下了坚实基础。

成都市这一阶段在大量研究生态空间管控与划定的基础上,系统地提出市域生态格局管控体系,在特大城市快速发展时期兼顾生态保护和经济社会发展,在保护和发展之间找到一种平衡,并通过对生态空间边界的严格控制和针对性的管控措施来实现。

3.3 开展生态绿隔区管控研究,填补生态区域规划管理技术规定空白

2015年,成都市根据国家要求编制了《成都市生态保护红线实施方案》,相较于《成都市生态保护总体规划》划定的生态红线范围减小,为体现生态格局性要素的重要性,成都市将生态红线之外的生态区域划分为重要绿隔区和一般绿隔区,实现分级管控。同年,成都市开展《成都市绿隔区管控研究》,将规划管理从建设区延伸到生态区,实现了全域生态规划管控的满覆盖。

成都市虽然确定了“两山、两环、两网、六片”的市域生态安全格局,但是缺乏完善的管控体系,没有明确的管控边界和具体要求,还存在着局部建设量偏高,平原地区生态空间内建设密集等问题。而且,在不断探索城乡一体化的规划管理模式中,一直缺少一个覆盖全域的生态空间控制规划,来强化市域非城市建设区规划管理,增强区域社会经济发展的生态环境支撑力,促进成都市的可持续发展。因此,为了稳固市域生态格局,提升生态建设质量,2017年初,成都市委市政府决定实施“2017成都生态守护行动”,编制《成都市生态守护控制规划》作为开展生态督察专项行动和指导全域生态系统建设的依据。《成都市生态守护控制规划》是在既有的《成都市生态保护总体规划(送审稿)》和《成都市绿隔区管控研究》的基础上,进一步明确了生态空间边界,将全域划分为生态保护红线区、重要生态绿隔区、一般生态绿隔区和城镇空间四个分区,从总量、功能、安全、形态四个方面都明确提出了具体的管控要求,在重要绿隔区和生态绿隔区分别实行“拆二建一”和“拆一建一”,明确各个区域的建设项目负面清单,对形态布局、林盘保护、生态质量、景观风貌等方面提出建设指引,提升非建设用地的生态功能,构建了分区管控体系,形成全域统筹的生态系统控制规划。

自2006年开始,为了解决这些城市发展进程中最核心、最关键的生态空间问题,成都市不断强化顶层设计开展全域生态体系的构建,经过多年的探索实践和一系列生态保护规划研究,逐步确定了全市总体生态格局,明确了生态空间边界,进行定量管控,同时针对小格局要素农村地区的布局规模也提出了定量化要求和建设指引,为成都市建设美丽宜居的公园城市奠定了良好基础。

4 构筑山水林田湖草生命共同体,探索全域全要素的资源保护和生态价值转换

4.1 人与自然和谐共生,推动全域全要素的自然资源精细保护与管控

十九大报告提出人与自然是生命共同体,要建设人与自然和谐共生的现代化,形成节约资源保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式还自然以宁静、和谐、美丽。生态规划对象由原来重点关注山水林田湖等“地上”生态资源,延伸至矿产、地热、海洋等自然资源,实现了“地上+地下”自然资源覆盖;生态规划目标由原来重点关注生态资源保护、约束城乡开发建设,转变为自然资源的合理开发利用、供给优质生态产品,生态空间的高质量发展和生态价值转化。对于生态的管控也从单纯的空间管控,转变为细化到每一类自然资源的精细保护与管控。

目前成都市已经开展了《成都市国土空间总体规划(2019-2035年)》编制工作,针对水、土壤、植被、地质、流域等自然资源开展专项研究,识别重点生态问题,开展了采矿废弃地生态修复及再利用的研究,保护生态资源价值的同时对于受到破坏的自然资源进行修复,推进山水林田湖草生命共同体系统治理。针对生态控制线和城镇开发边界管理工作,在划定城镇开发边界、生态保护红线和永久性基本农田保护红线的基础上,结合成都在生态管控和城镇开发边界方面的工作成果,提出“两线合一”思路,将市域空间划分为生态控制区和城镇开发边界内的区域进行总量控制分别管控,实现规划管控全域满覆盖。其中,生态控制区包含生态保护红线区和生态绿隔区,是为维护市域生态格局,防止城镇无序蔓延,预留城市通风口,保障农业生产的区域,其内的分区划定和管控要求将在《成都市生态守护控制规划》基础上,对接自然资源部最新要求进行深化和完善。同时,深入贯彻习近平总书记来川视察的重要指示要求,以《成都市美丽宜居公园城市规划(2018—2035年)》的编制为契机,围绕生态价值转化开展相关研究;通过规划引导,让生态资源除了其自身价值之外,在城市宜居、人才吸引、产业发展、创新集聚等多方面的价值也能得到更好的展现和发挥,实现从“约束”到“供给”的认识转变,并将其运用在其它规划项目和规划研究中。

4.2 重要生态区域多方式并举开展生态价值转换

成都市具有良好的生态资源本底、同时还有一些具有成都特色、成都代表的自然生态环境。为了全面体现绿色生态自身的生态环境价值及其提升带来的城市宜居价值、产业动力价值和创新集聚价值,最大化凸显生态的经济、生活、社会等综合价值,促进生态效益、经济效益、社会效益统一,成都需要一个合理的生态空间管控策略来稳定当前的生态空间格局框架,还需要明确构成生态空间格局的各生态本底要素的边界控制和管理措施。基于生态特征分析和筛选,选择代表成都市自然生态环境特点及城市发展特色的自然生态环境和为构建全域的生态空间格局需要进行控制的关键要素进行规划研究。

通过研究龙泉山自身资源禀赋以及与周边城市功能空间的相互关系,确定了龙泉山城市森林公园以“自然山体+山前游憩区+环路串联”的总体布局模式加强与周边城市功能的互动。将原来的生态屏障提升为城市中央公园,打造全国最大的位于特大城市内部的森林公园,世界级品质的城市绿心和国际化的城市会客厅,同步提升了生态、生活、生产三个方面效益,初步实现了生态价值转换,并出台了相应《龙泉山森林公园总体规划》和《龙泉山森林公园保护条例》,规划和条例相互协调衔接,以最大程度实现保护与发展相协调。《成都市天府绿道体系规划暨成都市环城生态区-锦城绿道规划》、《天府绿道锦江绿轴规划深化方案》突破传统的“绿道规划”,充分实现与城市功能体系的有机衔接,将绿道由单纯的路径及标准设计向组织产业、资源、公共空间转变,并紧紧围绕绿道与城乡的关系,统筹绿道沿线公共空间的分布,串联生态景观资源、文化旅游资源、公服设施及交通枢纽。

兴隆湖区域、都江堰精华灌区和大熊猫国家公园等特色区域出台了保护条例或试点方案明确法律责任,进行重点保护与管控。如《成都市兴隆湖区域生态保护条例》对兴隆湖区域的水质、水量和水生态都提出了明确的规定,严格水资源保护,科学合理调度水资源保障生态需水,保护水体生态功能。《成都市都江堰灌区保护条例》则对区域内林盘、河道水利工程、生态环境等方面提出管控要求,同时还特别加强了农田与农耕文化的保护,通过“理水、护林、亮田、彭文、兴业”等方式,再现水旱从人、产业兴盛的灌区盛景。

成都市通过这些重大项目为抓手,有效支撑了具有深厚人文底蕴和蜀川特色的城市空间新格局的形成,通过规划重要格局要素和核心区域、加强立法保护,进一步保障了市域生态格局和生态安全。

按照重点区域试点到全域推广覆盖的方式,成都市经过多年探索,在生态空间保护方面已经形成了较为完整的定界、定量管控的规划方法和体系,并在实践中取得不错的成绩。同时,具有前瞻性的将研究重点转向了全要素自然资源保护的深入研究和生态价值转化的探索。成都市将继续提升和完善生态区的用途管制,扩大生态规划的研究范围,将资源保护范围从地上延伸至地下,并在公园城市规划探索的基础上,进一步针对生态价值的转化路径进行深入研究,量化自然资源资产,促进生态价值转化,实现人与自然和谐共生。

[1]杜震, 张刚, 沈莉芳.成都市生态空间管控研究[J]. 城市规划, 2013(8)

[2]吕梁. 成都市环城生态区规划建设的得与失[J]. 四川建筑, 2016(6).

[3]赵钢, 朱直君. 成都城乡统筹规划与实践[J]. 城市规划学刊, 2009(6).

[4]01项目展示总体规划[J]. 规划师, 2013(S1).

原文刊载于《环境科学与管理》2020年第5期

(长按二维码识别就可关注我哦^-^)

原文始发于微信公众号(成都市规划设计研究院):【好文推荐】成都市生态保护的探索与实践研究

规划问道

规划问道