中国营造学社的历史贡献

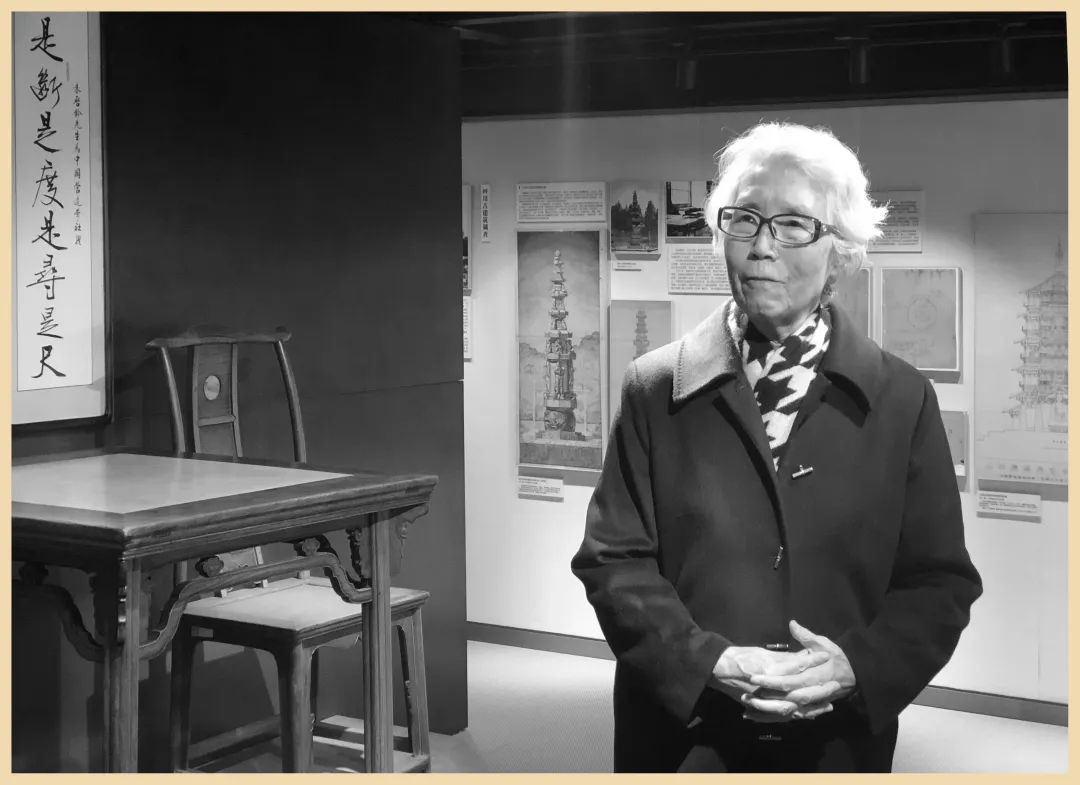

郭黛姮

摘要:从破除传统治史方法、重视建筑档案遗存、现存营造学社遗稿提及中国营造学社保护文物的思想、言论等方面探讨中国营造学社在文物建筑保护方面的许多前瞻性的具有理论意义的思想,以及其为中国的文物保护事业做出的重要贡献。

关键词:中国营造学社;文物建筑保护;历史贡献

一、破除传统治史的方法,开创理论联系实际的学风

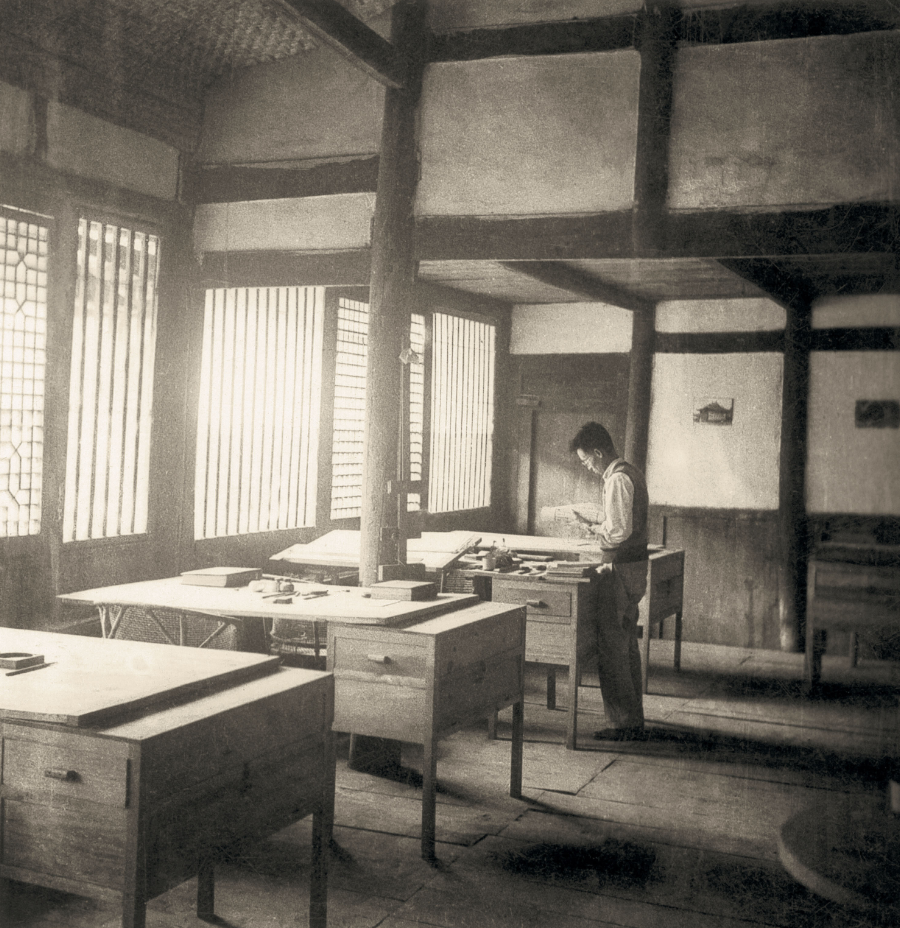

中国营造学社在四川李庄

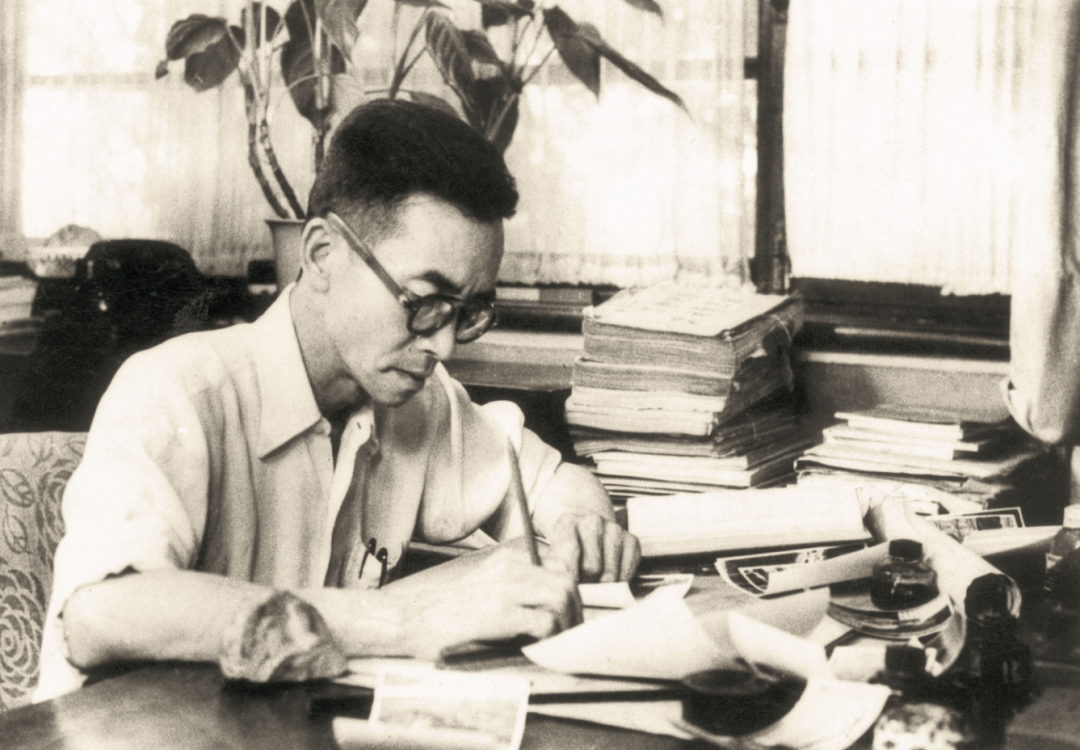

中国营造学社在四川李庄在调查研究的同时,他们还注重向有实践经验的老匠师学习,即所谓“沟通儒匠”,朱启钤指出“营造学之精要,几有不能求之书册,而必须求之口耳相传之技术者。然历来文学与技术相离之辽远,此两界始终不能相接触,于是得其术者,不得其原,知其文者,不知其形象。”正是本着这样的精神,1932 年梁思成教授在研究清代官方颁布的《工部工程做法》的过程中,通过访问老匠师写出了《清式营造则例》一书,是对中国清代传统营造技术首次的诠释和解读,并在此基础上进一步开展研究,还按照《工部工程做法》中所列出的 27 种建筑做法分别绘制成图样,解析了有清一代的官式建筑营造技术特点。

在了解清代建筑技术的基础上,进一步追溯宋代建筑的营造技术,他们通过对全国15个省市200余县进行测绘、摄影的 2000 余家单位,弄清楚了若干“明清建筑中所没有而《营造法式》中却言之凿凿的”内容。完成了《营造法式》注释;解读了中国古典建筑作品的文法。

20世纪二三十年代,正是列强企图瓜分中国的时代,也是文化侵略剧烈的时代,中国的各种文物都面临着被盗窃、掠夺的危机。朱启钤的慧眼独具,本着“征集各类资料”的宗旨,把样式雷图留给国人,使其基本未流入国外的买者手中,这对搞清中国清代建筑发展的历史的功绩之大无与伦比,对于今天人们研究认识中国清代建筑和营建体系,提供了无价之宝。这批图纸的内容包括清代在北京西北郊所建的皇家园林,如畅春园、圆明园、万寿山清漪园(即后来的颐和园)、香山静宜园、玉泉山静明园,北海、中海、南海,王公贵戚的私家园林,清代帝王陵寝,皇帝出行的行宫,亲王、公主府邸等,总数逾万张。此外还有烫样、工程籍本等。现主要收藏在国家图书馆、故宫博物院图书馆、国家博物馆等单位,一些大学也有少量。这批图纸所涉及的层面广泛,大到建筑群的规划,具体到个体建筑、桥梁的设计图、乃至一樘室内装修的纹样、做法,透过这批图纸,可以看到清代建筑发展的状况,不但包涵着建筑艺术风格的追求,更有建筑技术演变的信息,还透露出当时建筑师的设计方法。

最近我们在研究被毁的圆明园过程中,对于这座中国最有代表性的皇家园林,它的建筑到底如何,如果没有样式雷图提供的信息,则很难做出回答。当然今天所存的圆明园样式雷图并不全,从时间上看缺少始建时期的图纸,现在查到最早的一张是乾隆四十年(1775 年)以后并被涂改过的总图,尽管如此,从这些残存的图纸中,我们仍能获得若干宝贵史料,看到圆明园造园变迁的轨迹、了解不同时期圆明园建筑的概貌和特征,特别是一些建筑的室内空间划分和装修状况。

其中景点在不同时代有着若干变化,例如杏花春馆始建时期为矮屋疏篱,一派村落景象,而乾隆二十年(1755年)改建后主要殿宇变成一组由廊子围合的院落,在样式雷图中清楚地表现出来。对于室内装修部分,在帝王的寝宫中变化尤多,例如慎德堂,记载着道光至咸丰年间变化的图纸有多张,其中标出年代的就有道光末年、咸丰六年(1856 年)、咸丰九年(1859年)等。从这些图纸中可看到寝宫从单纯的休息功能演变成一座多功能厅堂,集休息、念佛、读书、看戏于一身,出现了多种复合空间。同时也反映帝王的审美理想、某个时代的审美价值取向。

样式雷图还为今天的文物保护工程,提供了可靠的依据,如最近复建圆明园如意桥的过程中,我们从咸丰至同治年间遗留的样式雷图档中查到了有关图样,如意桥平面被描绘为不带雁翅的石桥基加木桥面板的做法;并在桥基部位画出了如意纹曲线的立面。同时在《圆明园内工则例》中记有桥栏干的长度和木雕花纹名称。两相对照,并结合考古发掘资料,完成了这座桥的复原设计。

从圆明园这些图纸还使我们能够看到清中晚期在园林建设、室内装修方面的差异,为清代不同时期园林建筑的发展状况提供了重要信息。

从样式雷图中不但可以看到中国古代建筑师的多方面聪明才智,了解到他们如何进行设计工作,而且可以了解中国清代建筑业和营建体系的状况。

1.为中国文物建筑保护打下基础

营造学社以科学的态度进行的研究工作,其影响深远,这不仅在学术思想方面,为建筑史学科的建立做出了贡献,而且还遗留了一笔有形遗产,如其所进行的全国15个省(市)200余县的调查资料,其中包括若干已经消失的文物建筑,它对于今天的文化遗产研究与保护提供了难得的宝贵史料。在抗日战争期间,这些建筑之所以能够躲过战争的劫难,正是由于梁思成以营造学社调查资料为基础,编制一套沦陷区重要文物建筑目录,包括寺、庙、宝塔、博物馆等,并在军用地图上标明它们的位置,以防止在战略进攻中被毁坏。发给当时仍在执行轰炸“中国东部省份日军基地”任务的美国飞行员。解放战争期间梁思成又同清华大学建筑系的老师共同编出《全国建筑文物简目》和《古建筑保护须知》,印发给南下作战部队,使官兵知道要保护的古建筑文物,使全国各地的古建筑物都得到保护。当时列入简目的建筑共有22个省的146市县的500~600个单位,并按其重要程度作出记号。其中北京的包括整个北京古城在内的33个保护单位,随着北京的和平解放,这些文物保护单位得到了保护。1961年国务院公布的第一批全国重点文物保护单位的名单,有很多是参照《全国古建筑文物简目》作为蓝本的。在1961年公布的第一批国家文物保护单位的名单中有50%为营造学社测绘过的资料,继而至今几乎所有营造学社调查过的单位都已成为保护单位。

2为现在的文物建筑保护工程提供了重要历史信息

在营造学社遗稿中有的建筑虽然未毁于战乱,但由于其它原因而毁坏了,以致失去原貌,恭王府便是一例。

国家级文物保护单位北京恭王府于2008年完成了历史上最广泛、最彻底、最科学的一次修缮工程,始建于乾隆末年的恭王府经历了嘉庆时期、道光时期、民国、解放初期等多次修缮,但于20世纪50年代拆掉了其前部的建筑,建造了两座大楼,作为中国音乐学院附中使用。王府中的主要殿宇—银安殿及其配殿在民国初年也因失火被毁;因此失掉了原有建筑群的完整性。

这次大修的目标是将恭王府建成一座“王府博物馆”,因此必须将大楼搬走,并重建银安殿,使其恢复王府原貌。在国家图书馆保存了一张样式雷所绘恭王府总平面,但图中没有尺寸。中国营造学社据林徽因倡议,于1937年、1947年两次测绘了恭王府,从图稿绘制者的签名来看,参加者1937年有莫宗江、刘致平,1947年有莫宗江、吴良镛等共留下测稿30张,绘于米格纸上。中国营造学社所遗存的图稿中的平面草图注明了主要建筑和院落的尺寸。还有一些剖面草图也注有少量尺寸,这些为2008年大修提供了重要的史料依据。

在大修工程中,对于毁掉的建筑进行了考古发掘,同时对照样式雷图和学社测稿,使复原工程得以顺利得到主管部门批准并建成。

从恭王府遗稿看中国营造学社的治学态度是非常严谨的,两次测稿相隔10年,而且是战乱的年代,仍然能够完好保存下来,非常难能可贵;营造学社的资料管理工作,也是值得我们好好学习的。

四、营造学社成员关于保护文物的思想、言论至今仍然光灿照人

1.认识到文物建筑是历史信息的载体

在梁思成、林徽因合著的《平郊建筑杂录》中曾经写道“经过大匠之手艺,年代之磋磨,有一些石头的确是会蕴含生气的”。“无论哪一个巍峨的古城楼,或一角倾颓的基地灵魂里,无形中都在诉说,及至于歌唱,时间上漫不可信的变迁;由温雅的儿女佳话,到血流成渠的杀戮。……潜意识里更有‘眼看他起高楼,眼看他楼塌了’凭吊与兴衰的感慨。”这段文字反映出他们对建筑遗迹的认识,这些遗迹记载着历史的变迁,具有历史价值、文化价值。梁思成、林徽因首先在国人面前提出了文物建筑性质的新观念,它已经超出一般人对建筑实体的认识,将文物建筑的性质上升到诉说人间沧桑、历史演绎的载体的概念。今天看来,与《威尼斯宪章》中所谓建筑是历史信息载体的精神完全一致。把文物建筑作为“历史信息的载体”来看待,对于国内文保界人士来说,基本是在20世纪80 年代,改革开放以后,了解《国际古迹保护与修复宪章》(又称威尼斯宪章)后才重视的,因此在这以前,文物建筑的修缮工程中,抹杀历史信息的情况时有发生,常常会用现代人的观念去改变文物的原状,使其失掉了历史价值、艺术价值。

2.保存文物建筑应保存其原貌

梁思成在《曲阜孔庙之建筑及其修葺计划》中曾经提出:我们今日所处的地位于两千年以来每次重修时匠师所处的地位有一个根本不同之点,以往的重修其唯一的目标,在将已破敝的庙庭,恢复为富丽堂皇、工坚料实的殿宇,若能拆去旧屋,另建新殿,在当时更是颂为无尚的功业或美德。但是今天……我们须对各个时期之古建筑,负保存或恢复原状的责任。梁思成在《蓟县独乐寺观音阁山门考》中指出:破坏部分需修补之,……有失原状者,须恢复之,……复原问题较为复杂,必须主其事者对原物形制有绝对根据,方可实施,否则仍为原型,不如保存现有部分,……以保存现状为保存古建筑之最良方法。

基于这样的认识,他在晚年还曾提出著名的“整旧如旧”之说。“在重修具有历史、艺术价值的文物建筑中,一般应以‘整旧如旧’为我们的原则”。不应“涂脂抹粉,做表面文章”。这些观点主要精神是保存文物建筑原貌,与今天的“最小干预”原则完全一致。

3.呼吁全社会一起来保护文物

早在1932年所写的《蓟县独乐寺观音阁山门考》一文中就曾谈到:“保护之法,首须引起社会注意,使知建筑在文化上之价值;使知阁门在中国文化史上及中国建筑中上之价值,是为保护之治本办法。而此种之认识及觉悟,固非朝夕所能奏效,其根本乃在人民教育程度之提高,此是另一问题,非营造师一人所能为力。”

他还曾提出“立法”的问题,“在社会方面,而政府法律之保护,为绝不可少者。……而古建筑保护法,尤须从速制定,颁布,施行;每年由国库支出若干,以为古建筑修葺及保护之用,而所用主其事者,尤须有专门智识,在美术,历史,工程各方面皆精通博学,方可胜任。……唯望社会及学术团体对此速加注意,共同督促政府,从速对于建筑遗物,与以保护,以免数千年文化之结晶,沦亡于大地之外。”

4.重视文物建筑周围环境的保护

基于在营造学社期间对于文物建筑的保护思想,梁思成在 1964年《闲话文物建筑的重修与维护》更进一步提出“一切建筑都不是脱离了环境而孤立存在的东西。……对人们的生活、对城乡的面貌,它们莫不对环境发生一定影响;同时,也莫不受到环境的影响。在文物建筑的保管、维护工作中,这是一个必须予以考虑的方面”。在将近半个世纪以后的2005年发布的《西安宣言》,提出“古建筑、古遗址和历史区域的周边环境……是其重要性和独特性的组成部分。”应当“通过规划手段和实践来保护和管理周边环境 ”。两者竟然如此相似!

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):郭黛姮|中国营造学社的历史贡献

规划问道

规划问道