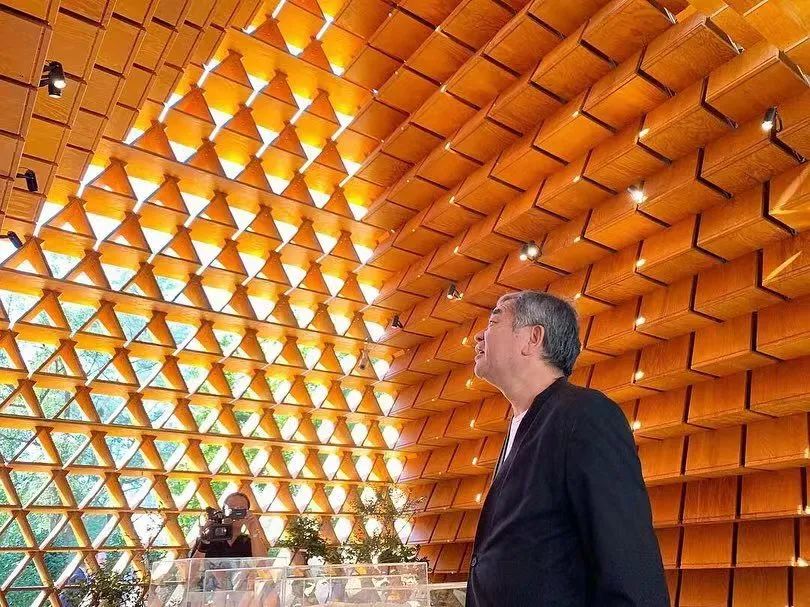

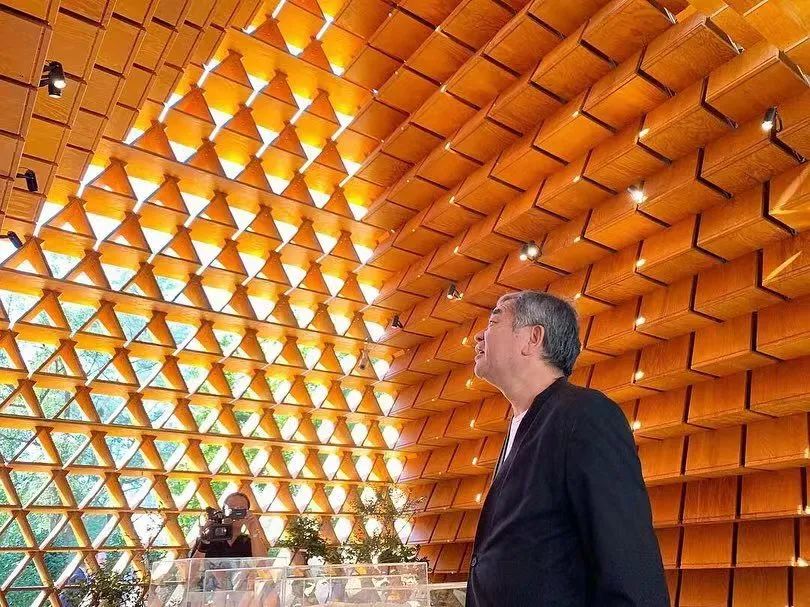

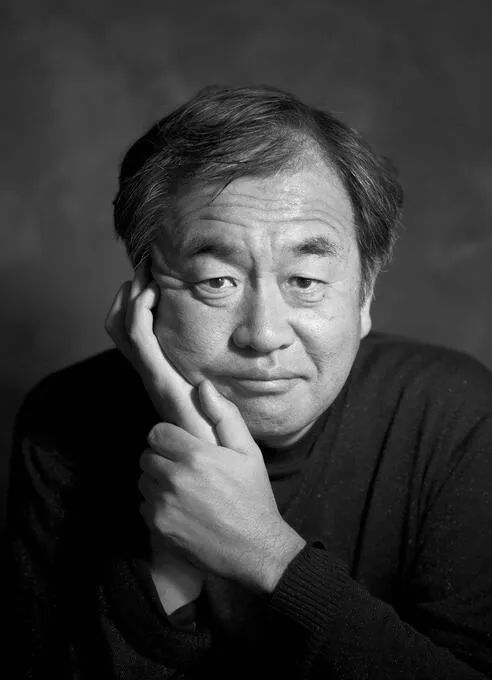

隈研吾在2018台中世界植物博览会 ©hasegawatomoyuki

拍摄于北京前门办公室 ©ins kkaa_official

国立代代木体育馆 ©独立行政法人日本スポーツ振興センター

2019,东京新国立竞技场 ©隈研吾都市设计事务所KKAA

2002,长城脚下的竹屋Great(Bamboo)Wall ©隈研吾都市设计事务所KKAA

2019年,《时代》杂志将他设计的V&A邓迪博物馆

2018,英国,V&A邓迪博物馆(V&A dundee) ©KKAA

隈研吾本硕就读于东京大学建筑系,师从建筑大师原广司和内田祥哉。

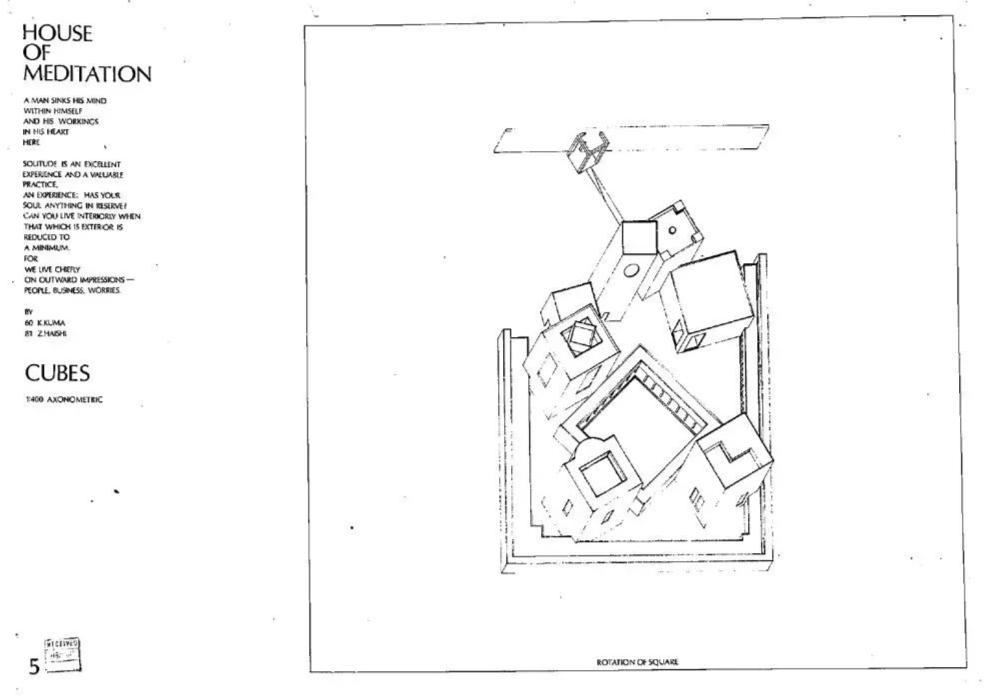

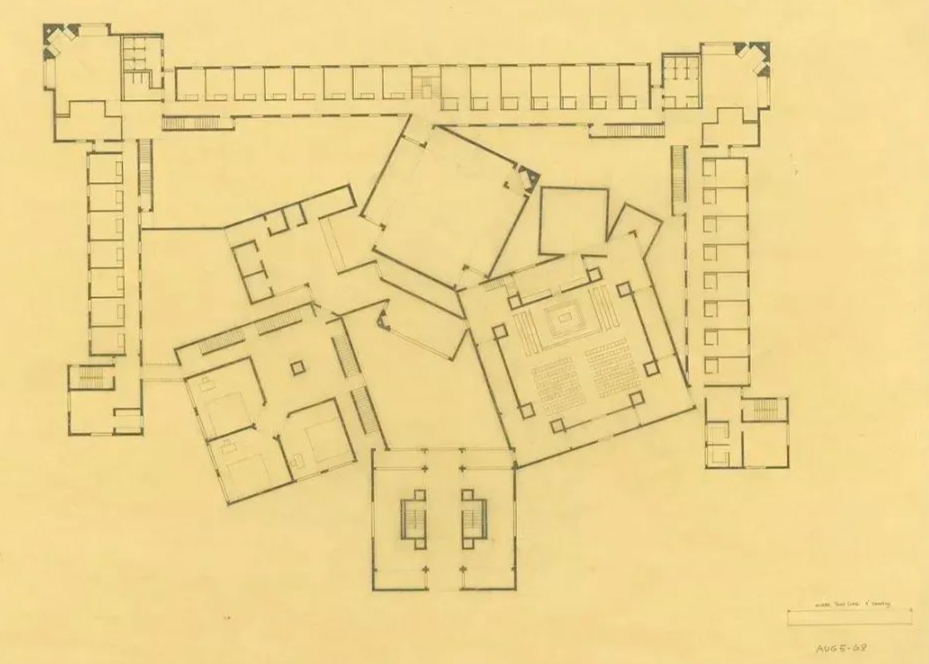

1977,House of Meditation ©隈研吾

在隈研吾的描述中,这是一栋位于东京上石神井的集合住宅。与周遭的环境肌理融为一体,由北而入,与丛林共生。

与路易·艾瑟铎·康(Louis Isadore Kahn)的多米尼修道院(dominican motherhouse)有着异曲同工之处。轴测图中所表现的集中式建筑,核心与外立面搭配双层通透的结构,也颇受其影响。

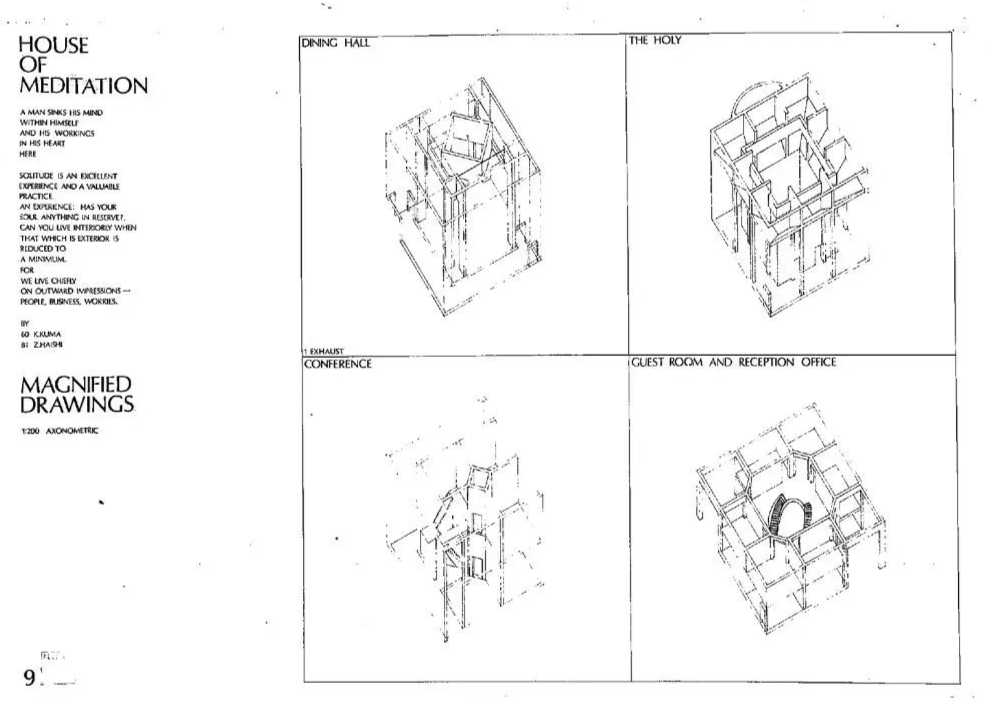

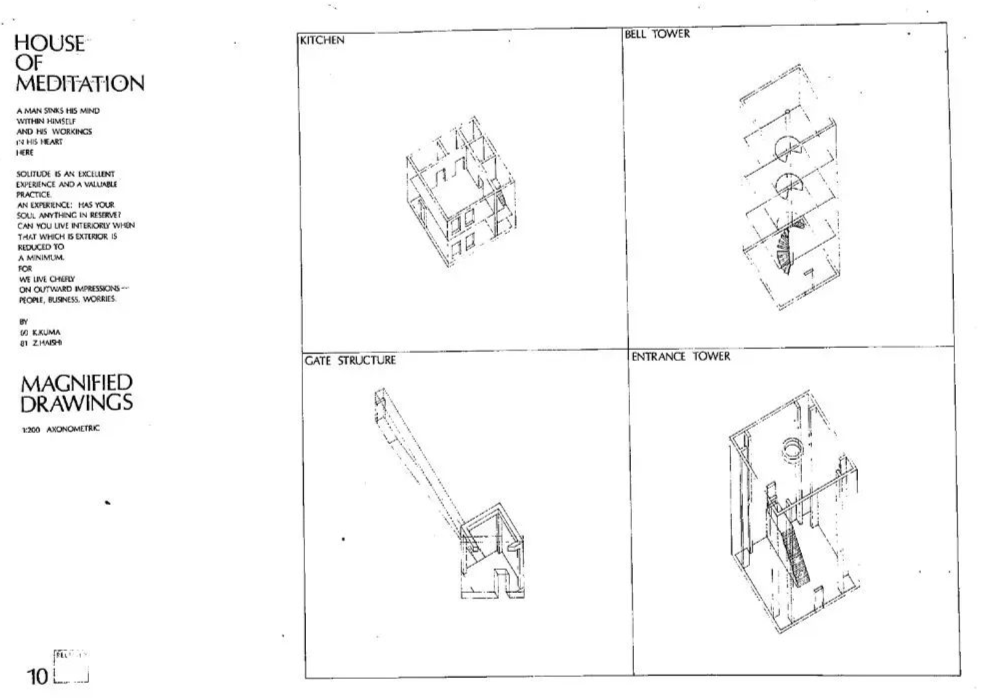

1977,House of Meditation ©隈研吾

中庭里,食堂、厅室,钟塔,静思湖……几大重要区域交错散落,以不同的角度打破原本集中式建筑在方向与排布上的秩序。

居住于此的人们每日都要在这里穿梭而过,宛如只要经过回廊,便能将外界的喧嚣、繁华抛之脑后,进入一个静谧、静心的神圣空间。

在一片宁静、祥和之中,散步、阅读、交谈、聆听……颇有种大隐隐于市的味道。

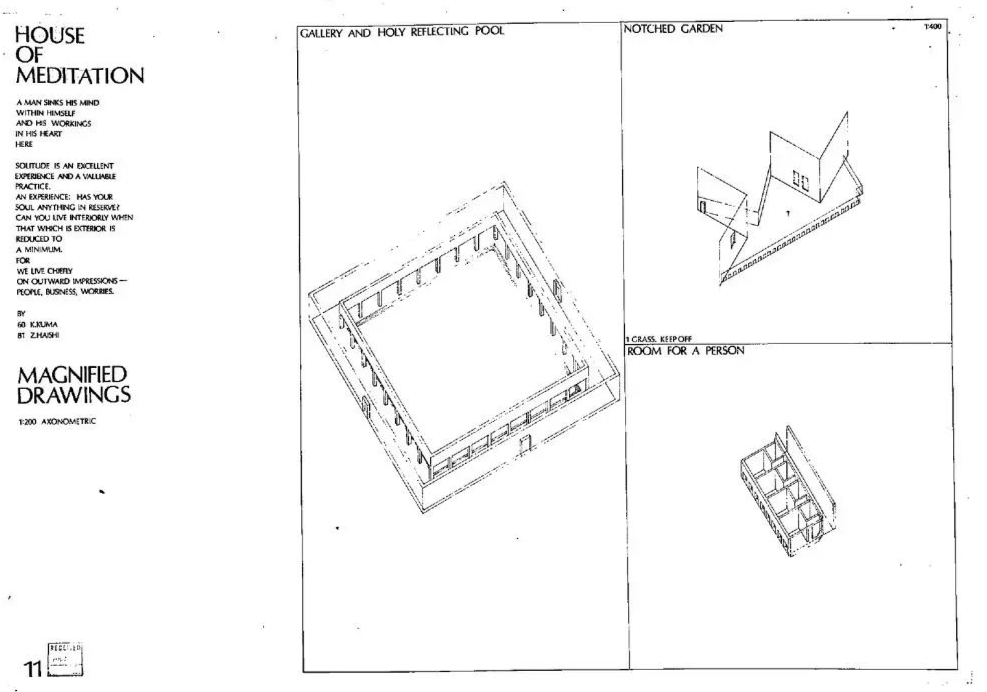

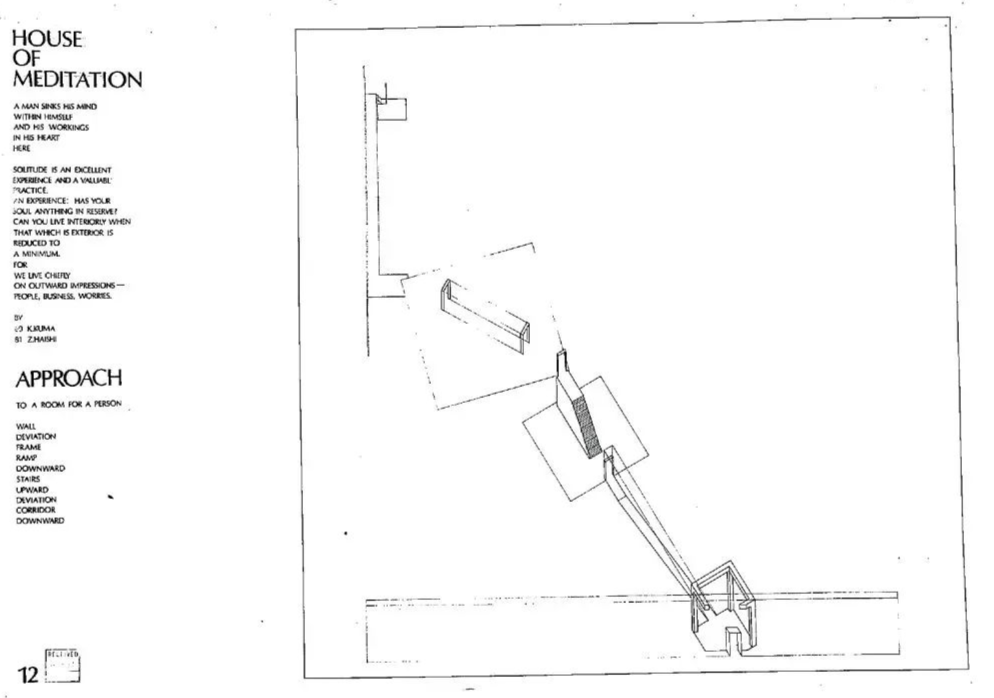

1977,House of Meditation ©隈研吾

在这样的空间里,人们有足够的时间去冥想、去沉思,去向内探索真实的自己,找回属于自己的生活方式。

然而,重塑宗教式的禅意、诗意的同时,又不失功能性和趣味性,刻意安排的动线和视线,为群居其中的个人营造出层次丰富的空间体验。

看得出来,隈研吾的毕业设计有着浓烈的后现代主义风格。

他尝试用“反叛”思维,去打破以往现代建筑的种种弊端,去突破如同复制粘贴般的单一、乏味、沉闷、冷漠……再重构新的居住模式和建筑语汇,从而找回艺术的本真和独一无二的特性。

这样的超越,背后隐藏着的是一种少见的、大胆的、创新的、开放的精神。

甭管是毕业设计,还是后来为马自达汽车公司设计的M2项目。

都不难看出,在那期间的隈研吾深受后现代主义建筑思潮的影响,他追求标新立异、特立独行。

他自信满满,甚至放下狠话:“至少10年,这样的建筑都不会过时!”

谁料,他仿照古希腊爱奥尼亚柱式并放大8倍设计的M2大楼,却沦落为“都市恐怖主义倾斜”,被视为向西方谄媚的浮夸后现代主义建筑。

铺天盖地的批判、质疑,加上日本进入泡沫经济时代,以至于这颗冉冉升起的建筑界新星,在往后的十余年里,几乎被逐出东京建筑圈。

被“遗忘”的12年

被“遗忘”的12年

隈研吾毕业后,在日本Sekkei和Toda公司工作过一段时间。之后又以访问研究员的身份前往纽约哥伦比亚大学深造。

彼时的日本,正处于泡沫经济繁盛时期。在这期间,31岁的隈研吾,还没有成立自己的事务所,还没有投入忙碌奔波的生活。

2022,隈研吾参观意大利ArteSella艺术展

©ins kkaa_official

正是这个“距离”,让他有足够的时间写出了人生中的第一本书籍——《十宅论》。

在那之后,他便回到东京,随着距离的消失,清闲的生活也随之消失。

为了经营好事务所,为了完成建筑作品,他竭尽全力奔走于“社会”内部。

直到1991年,M2项目之后,遭到打压和抵制的他,不得不被迫“消失”。但在隈研吾来说,这似乎并不是什么沉重打击,反而更像是迎接人生转折的契机。

1990,M2 ©KKAA

他开始反思建筑与自然之间的关系,反思经济发展对建筑思想的冲击,反思“物化” 的人类到底该如何与建筑和谐共生。正是在这个过程中,曾经对后现代的执念也开始慢慢被放下,正如隈研吾所说:“后现代不过是早该被时代淘汰的装饰”。

不同于安藤忠雄对清水混凝土的情有独钟,亦不同于扎哈·哈迪德对高科技材料的痴迷,在隈研吾的作品之中,所使用的材料从不设限。

“相比建筑本身,我更关注建筑与人、自然的交融与延伸,并试图在其中寻觅建筑物与其所在地丰富牢固的联系。”

隈研吾在草津木村屋(Kusatsu Kimuraya’)前拍照

©ins kkaa_official

隈研吾曾经将建筑比作优质寿司,在他看来,两者的关键都在于“在对的时间、从最好的地方、选择最好的材料”。

相比于一成不变地划定范围,他更擅长就地取材、因地制宜,木材、竹子、泥砖、石板、铝、瓦、玻璃、陶瓷,甚至是纸、亚克力、碳纤维……再结合当地环境、历史,以及水、空气、光线等等,通过排列、堆叠、变形、编制、粒子化,创造出出乎意料的新型建筑。

正如他在《隈研吾的材料研究室》一书中所写:“遇到新的材料,新的时代就开始了。原因很简单,建筑是用材料做出来的,材料决定建筑。”

比如,位于长城脚下,被命名为“必看”的竹屋,他便选择了最能代表中华民族品格,也是东方文明象征的材料——竹子。

最大限度依照原始地形的起伏,利用排列有序的“竹墙”尽可能让其与周围的重峦叠嶂相融。同时,竹屋的英文名Bamboo Wall,也是对长城的致敬。

2002,长城脚下的竹屋Great(Bamboo)Wall

©隈研吾都市设计事务所KKAA

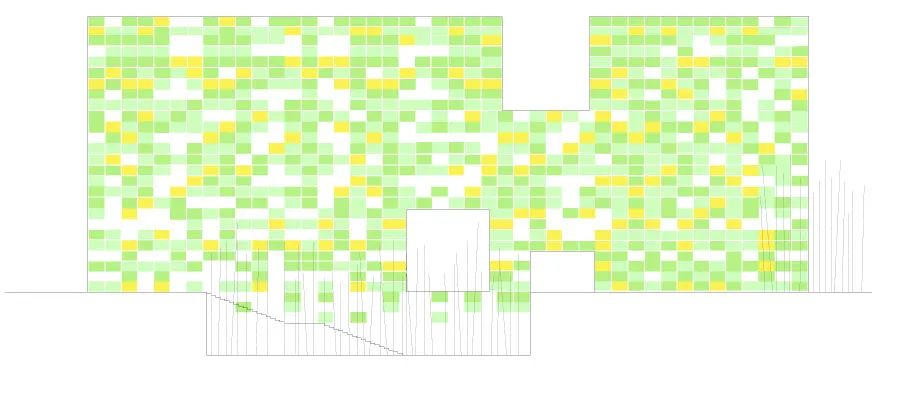

而位于北京的豪华酒店“瑜舍”,更是打破常规,外墙是异常夺目的翠绿色玻璃,整栋建筑从外面看上去犹如一个黄绿相间的马赛克立方体。

2008,瑜舍(The Opposite House)酒店

©隈研吾都市设计事务所KKAA

对此,隈研吾表示:“若想让建筑与建筑所在地相互融合,需要充分考虑构成两者的基本粒子的尺寸”。

而瑜舍,正是通过大片的绿色玻璃,将自然光线、灯光作为构建建筑的“粒子,从而打造出一个屹立于喧嚣繁华之中,静谧的、祥和的城市绿洲。

2008,瑜舍(The Opposite House)酒店

©隈研吾都市设计事务所KKAA

当然,隈研吾和他的团队,始终都在寻找新的材料,寻找可以取代混凝土、钢铁的新型材料,从而探索后工业时代的全新建筑形式。

他尝试让建筑消失,但建筑并不会真正消失,而是利用材料隐身于环境之中。换句话说,就是利用材料,尽可能地让建筑与周遭融为一体。

他认为,建筑的本质是“人的居所和冥想空间”,一座适宜于人居住、生活的建筑应该与人的五感相融,包括视觉、嗅觉、听觉、味觉、触觉,甚至材质、温度和光照变化。

2022,KKAA建筑巡回展“五感建筑”,

2022,KKAA建筑巡回展“五感建筑”,

茶室景观装置(实景模拟) ©嘉德艺术中心

2022,KKAA建筑巡回展“五感建筑”

©隈研吾都市设计事务所KKAA

从23岁的毕业设计“冥想之家”到让他陷入困境的M2;

从后现代主义,到“让建筑消失”,再到“五感建筑”;

从材料,到形态,到居住模式……隈研吾从未停下脚步,从未停止思考,他不断地打破、不停地超越。

那些刻板印象,那些固有思维,从来不是阻止他突破的理由。

就像他所说的那般“建筑的目的不是为了将人类困住,是要让人的身心获得自由。”

版权©建道筑格ArchiDogs,转载请联系hz@archidogs.com

Reference

https://www.pcf-p.com/

《贝聿铭全集》(I.M.Pei:Complete Works)

《贝聿铭与苏州博物馆

《贝聿铭的艺术世界》

《贝聿铭谈贝聿铭》

纪录片《贝聿铭与一座古城》

《现代性的转化-贝聿铭的上海艺术博物馆分析》

https://apnews.com/article/north-america-us-news-ap-top-news-international-news-hong-kong-c49d1541ca434474bacff0275aacbaba

https://www.pritzkerprize.com/laureates/1983

https://web.archive.org/web/20220716220853/https://www.nytimes.com/2019/05/16/obituaries/im-pei-dead.html?_ga=2.1332856.851766370.1558061018-1680477415.1557912647https://baike.baidu.com/reference/84461/6ffebXM3PEkRwGxoAX5Ls0ajXtLI_T6Fj5qFQvRtXngkP5u6GYgnfcDwQgPYscmSl9AgeXR_ri-VNTRhVPNBmt_1yknbhm0T6FpnZFIykVrY1HNL664ZYo3KZcR0E_xjnAOu

若有涉及任何版权问题,请联系hz@archidogs.com,我们将尽快妥善处理。

* * *

欢迎关注我们的原创内容号 “什么是城市” Whatscity

热爱设计 专心阅读

期待与你相遇

投稿 · 咨询 · 合作或者

加入社群请扫码

入群暗号 “你所在的城市名称”+城市聚落

了解更多城市设计的报道资料,请在后台回复“搜索”,调取城市设计号内搜索页面。了解更多城市设计提供的设计企业合作服务,后台回复关键词“设计企业服务”。

城市设计,以专业的立场,前沿的视角,洞察社会文化的建筑现象;用及时的评论,深度的解析,搜罗来自各个领域的设计原料。致力于成为泛行业的城市文化与设计知识杂志。后台回复关键词“媒体合作”联系我们。

原文始发于微信公众号(城市设计):隈研吾23岁毕设:至少10年,这样的建筑都不会过时!

被“遗忘”的12年

被“遗忘”的12年

2022,KKAA建筑巡回展“五感建筑”,

2022,KKAA建筑巡回展“五感建筑”,

规划问道

规划问道