【摘要】针对我国当前控制性详细规划编制中居住用地因开发强度价值取向模糊导致公共利益缺失、指标确定科学性不足的问题,通过思考当前社会背景下控制性详细规划的本质以及开发强度指标体系编制的内在逻辑,进而以居住地块(街坊)为例进行探索:选取与开发强度密切相关的公共利益因子即人均集中绿地、停车位、日照间距,结合原有指标体系划分出“刚性底线-弹性区间-修正指标”三个层次指标并进一步界定指标性质,保证指标体系的强制性、开放性与引导性,最终构建以公共利益因子为核心的开发强度指标体系,以平衡控制性详细规划编制过程中的公平与效率,提高编制方法的科学性。

【关键词】公平;效率;控规的本质;开发强度指标体系;公共利益因子

MANDATORY, OPEN, AND GUIDING: CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL PLOT (NEIGHBORHOOD) DEVELOPMENT DENSITY INDEX SYSTEM WITH PUBLIC INTEREST AS ITS CORE

ABSTRACT:The ambiguous value orientation of residential land development intensity in current regulatory planning compilation in China results in lack of public interest and lack of scientific bases for determining indicators. To address these problems, this paper explores the internal logic between the essence of regulatory planning and the development intensity index system compilation in current social context. Then taking the residential plot (neighborhood) as an example, the paper selects public interest factors that are closely related to development intensity, including per capita concentrated green space, parking spaces, and sunlight spacing, and obtains a three-level indicator system: “rigid bottom line – elastic interval – modification indicators” based on the original index system. Furthermore, it defines the attribute of indicators, to ensure a mandatory, open, and guiding indicator system. Finally, it builds a development intensity indicator system with public interest factor as its core, in order to balance the equity and efficiency in the process of regulatory planning compilation, and to promote the scientificity of the compilation method.

1.1 开发强度指标确定欠缺科学性

开发强度指标作为控规指标体系的核心,是城市土地开发效益的综合表现。然而,在控规编制的整个过程中,对于开发强度指标的确定仍然存在着科学性不足的问题。目前对于核心指标容积率的确定并没有形成一套完整的技术标准,并且在实际操作中大多仍停留在利用形态模拟来“反推”取值的阶段。虽然这种方式可以直观地将抽象数字转变为具体的空间形态,但这些预测和分析大部分依靠规划设计人员的经验判断和专业素养,缺乏科学方法和客观标准。在国内对于容积率确定方法的研究上存在着研究视角“单向”、变量选择“静态”、感性经验判断为主等问题[2]。

与此同时,由于编制方法欠缺科学性,控制指标在制定后往往弹性有余、刚性不足,这极大地影响了控规成果的法定性与严肃性,为后续控规的频繁调整埋下了“伏笔”,进而引起一系列控制失效的状况。

1.2 价值取向模糊

价值观与方法论是协调统一的整体。开发强度指标确定欠缺科学性是控规编制方法上的问题,其背后的原因是控规编制的内在价值取向模糊。

控规是以土地公有制社会制度为基础,以保障经济效益、实现近期社会发展计划为目标[3],作为一种地方政府调控城市开发建设的工具出现的。客观地说,控规虽然既是工具又有政策导向,但在大多数时候却是强调效率优先——更强调其工具性而忽视了其政策性。伴随着社会主义市场经济体制在我国的确立,城市规划工作的主体也由之前的单一政府逐步分化为政府、开发商、规划师及公众四大部分[4]。然而,在控规编制的过程中由于过度考虑土地开发对城市经济发展和吸引投资方面的积极作用,对其与公共利益密切相关的“负外部性”问题关注不足,导致政府财政水平持续提升、开发商收获显著而公众利益缺失的情况层出不穷。显然,当前控规在指导城市开发建设时往往会引起多元主体间的利益失衡,即公平与效率失衡的问题,久而久之,这些问题中没有得到很好解决的部分又逐渐掣肘了效率的发挥[3]。尴尬的是目前城市规划界对于控规的认识仍存在着分歧,什么是控规正确的价值取向?这个问题也一直没有清晰的答案。

效率和公平是城市规划领域关注的一对主要矛盾,市场机制的效率优先原则保证以最小的投入带来最大的利益,而公平的含义则在于最大多数人获得最大的利益[5]。在资源有限的前提下,任何公共资源的配置行为都需考虑效率与公平,即:尽可能地使资源配置的效用最大化,同时保证资源配置过程中社会各方利益的公平,以及作为社会公平反映的公共利益的实现[6]。城市规划作为规范城市发展建设,研究城市的未来发展、城市的合理布局和综合安排城市各项工程建设的综合部署[7],其目的是合理分配及重新配置城市空间和土地等有限公共资源[8]。因此,若要在今后有效地指导城市的开发与建设,控规的编制必须重新审视其价值取向,进一步平衡好公平与效率的关系。

2.1 控规编制过程——容积率“值域化”的研究

“容积率‘值域化’”一词最早由笔者之一在《控制性详细规划中商业性开发项目容积率“值域化”研究》[9]一文中提出,即在编制总体规划、分区规划和控规层面的地块开发强度时,确定合理的容积率指标应是一个区间值,以此从指标控制的形式上提高控规的弹性[10]。目前“值域化”在理论和实践上都已有了一些成果,其中最具有代表性的是:在理论方面,基于绩效视角构建出居住地块容积率“值域化”模型,得出理想状态下容积率的区间值为(0.8,5.9)[11]。在实践方面,一是在石嘴山星海湖新区内容积率确定过程中,结合新区内具有商业开发性的居住用地和商业服务业设施用地,运用“值域区间(控制性指标)—引导数值(引导性指标)—调整区间”的方法[1],最终实现容积率“值域化”控制;二是从引导、控制和调节三个层面入手,结合汕头市中心城区北岸地区开发强度分区模型,提出“数值引导—区间控制—多方参与下的协商调整”的总体思路,实现兼顾刚性和弹性的容积率“值域化”控制等[12]。

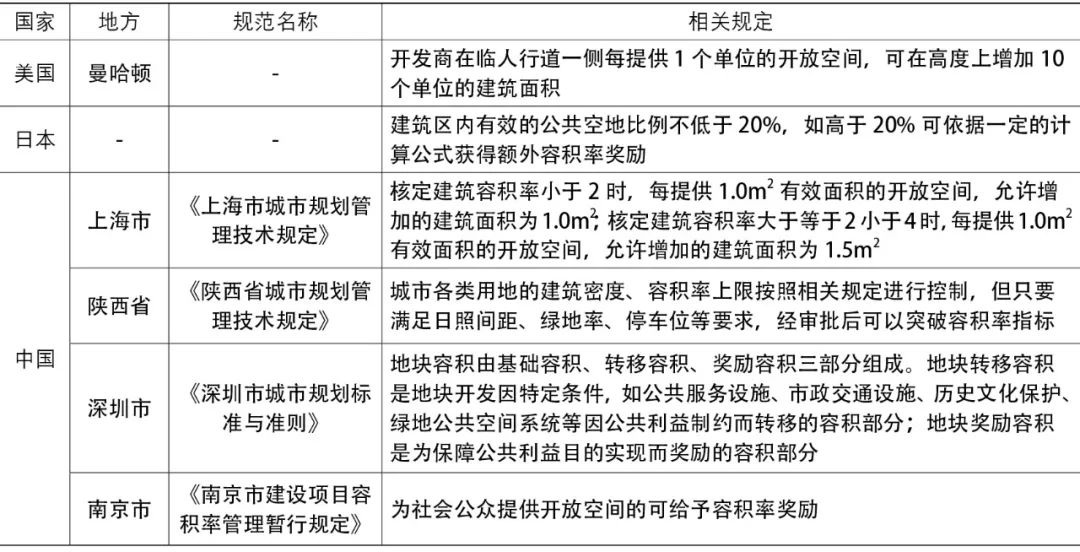

2.2 实施管理过程——容积率奖励、转移等地方政策研究

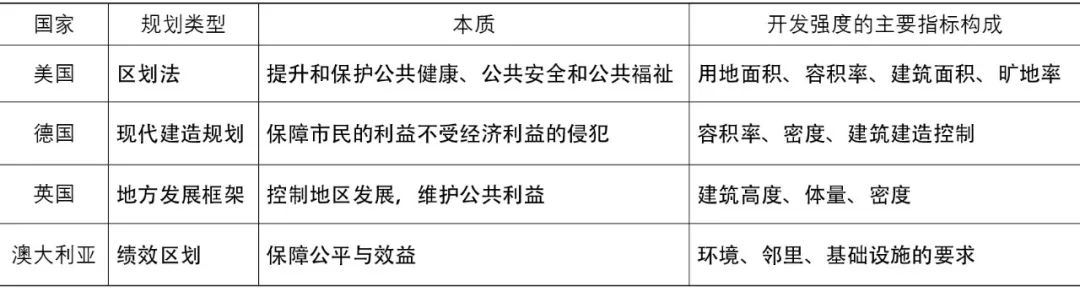

▲ 表2 控规的国外相关规划研究

Tab.2 Related foreign studies of regulatory planning

美国区划法是在19世纪末20世纪初,美国地方政府为追求市场公正而进行的社会实践。其存在的合法性基础正是公共健康、安全、道德和福祉等法规所保护的公共利益[11],修正开发强度的根本依据就在于现有的指标是否损害了公共利益。回顾区划的发展,从诞生之日起,就是地方政府为保护公共利益,对土地开发进行公共管理的重要法律工具,而在接下来的90多年里,区划的本质含义并没有发生根本改变,只是公共利益的概念有所扩展[18]。德国现代建造规划对于开发强度的刚性控制是为了防止容积率过高对居民的利益造成影响,英国的地方发展框架则是以具体的方案审查方式来保障公共利益。可以看出,控规与国外相关规划存在着本质上的区别,是在借鉴国外相关规划基础上的一次新生。

值得思考的是,为何美国区划、德国现代建造规划、英国地方发展框架等相关规划的核心自始至终都没有改变,而控规发展到现在其编制的价值取向仍模糊不清,对社会造成了一系列消极的后果?在当今我国的市场经济条件以及法制环境(物权法)也与美国等国家逐渐趋同的情况下,控规的本质应该是什么?

3.2 当前社会文化背景下控规的本质

控规作为我国城市规划中具有法律效力的一个重要层次,对其本质的探讨不能脱离整个城市规划系统。“现代城市规划和区域规划的出现,是为了解决18世纪末产业革命所引起的特定社会和经济问题”[19],正如彼得·霍尔所说,城市规划的产生就是为了公共利益不受到侵害。在我国《城市规划编制办法》中对于“城市规划”一词的表述则为“城市规划是政府调控城市空间资源、指导城乡发展与建设、维护社会公平、保障公共安全和公众利益的重要公共政策之一”[20],可以说对公共利益的保障是我国城市规划一直以来所关注的核心。与此同时,依据马斯洛需求层次理论,随着我国社会主要矛盾的转变、人民权利意识的觉醒,获得尊重和自我实现已成为现阶段我国人民的主要需求,人民对于居住环境的要求在提高,公共利益的底线也在提高,城市规划对于公共利益的保护也更加重视。因此,从整个城乡规划系统层面来说,控规基本的价值观念就是要保障公共利益,平衡好城市建设中公平与效率之间的关系。

资料来源:笔者根据参考文献 11 整理绘制。

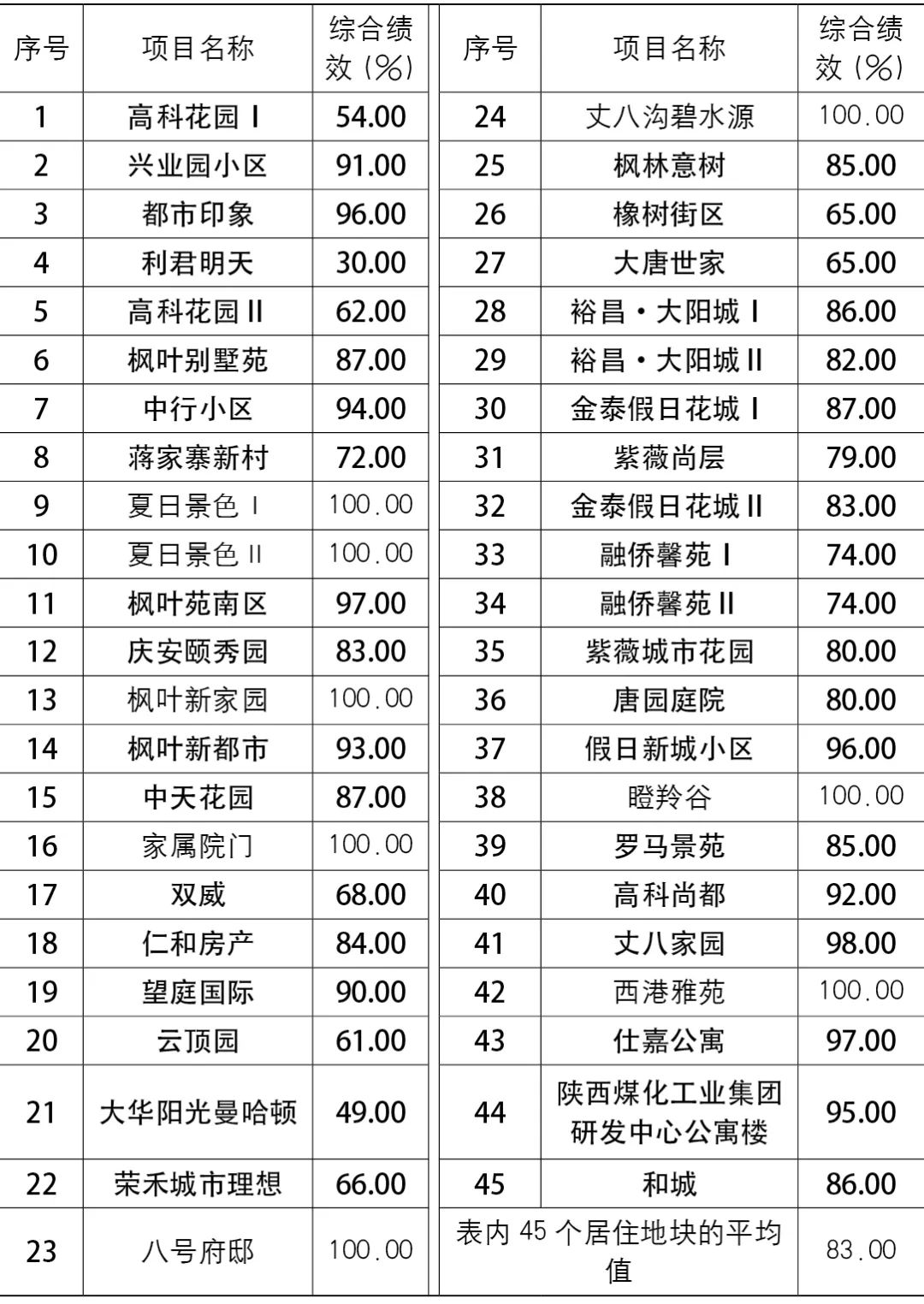

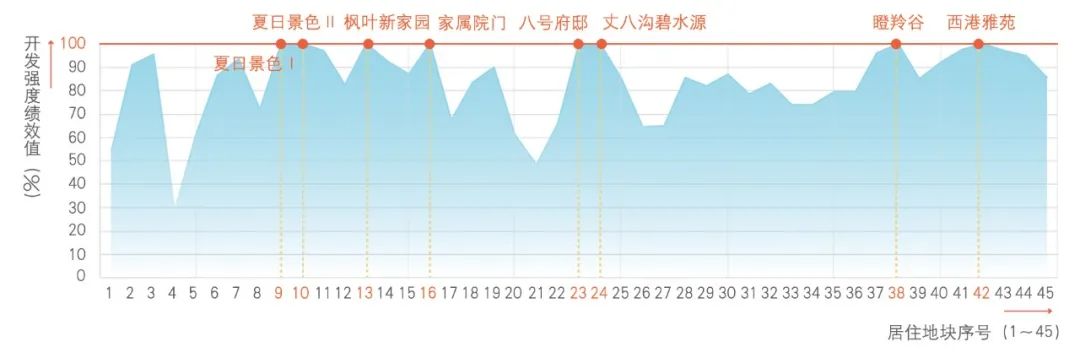

▲ 图1 典型居住地块开发强度绩效

Fig.1 Development intensity performance of typical residential plots

资料来源:笔者根据参考文献 11 整理绘制。

城市的发展在注重效率的同时,必须要保证广大居民最基本的利益。在我国,已建的居住开发项目在开发强度上都能满足对经济效益的追求,但在维护社会公平、保障公共利益方面还有很多不足[11]。因此,控规作为我国社会主义市场经济条件下城市开发建设的推动者、社会公平与效率的协调者,必须在市场效率下保障公共利益底线。

4.1 开发强度指标体系的编制逻辑

首先,由于当前控规对于开发强度的控制已经很好地保证了效率,若要进一步完善控规的编制方法,还须抓住本质,将保障公共利益作为开发强度指标所关注的核心。

其次,对于城市居住地块而言,居民共享的社区公共资源(绿地、学校、医院等)最能代表其利益。虽然从表面上来看这些公共资源和开发强度没有联系,但将它们均摊到每个居民身上时,就能看出两者之间具有明显的相关性:在公共资源总量一定的情况下,居住地块(街坊)的开发强度越高,能容纳的人口就越多,人均公共资源就会减少,随之而来的是居民生活质量的下降,公共利益的缺失。因此,将开发强度指标与社区公共资源相匹配是保障居民公共利益的前提。在此前提下,即使开发强度很高,也能保障居民的公共利益,反之即使开发强度很低,公共利益也会受到损害[22]。

总而言之,在控规编制中开发强度与公共利益互相牵制,前者为外在表现,后者则为内在价值取向。构建开发强度指标体系的时候应以公共利益为核心,进而调节公平与效率之间的关系。

4.1.2 刚性与弹性的关系

控规的刚性与弹性,一直以来都是一个颇具争议的话题。首先,控规的全称是“控制性详细规划”,其中“控制”一词在《辞海》中的解释为“掌握住对象不使任意活动或超出范围;或使其按控制者的意愿活动”,本身就有刚性的内涵;而“规划”一词又明显带有发展的眼光,具有未来导向性,是一种不确定性的东西,因此发展规划往往具有可变化的空间即弹性。其次,由于市场经济条件下城市开发的复杂性,控规也无法对未来做出完全准确的预测,这使得控制失效或修改成为必然[23]。因此,控规的编制应事先理清什么需要进行规划,什么应该留给市场,搞清楚什么是该控制并能控制住的,通过刚性的控制去调控市场这只“看不见的手”。

换言之,控规的首要任务不应集中在预测地块具体的开发内容上,更重要的是保住城市发展的底线,确定未来不应做什么。那么就应从公共利益出发,因开发导致其受损的情况就要进行干预,反之则应交给市场调节。将保障公共利益作为开发强度控制的刚性底线,同时释放出控规的弹性,最终实现刚性与弹性的有机共存。

4.1.3 指标确定与相关规范之间的关系

目前控规的指标体系分为规定性指标与引导性指标,规定性指标主要包括:用地性质、用地面积、容积率、建筑密度、绿地率、建筑控制高度、建筑红线后退距离、交通出入口方位和停车泊位及其他需要配置的公共设施等。引导性指标一般包括:人口容量,建筑形式、体量、色彩、风格等要求[24]。现有的指标体系看似成熟、稳定,但规划师在实际的控规编制中对于重要指标的确定仍依赖于经验,忽视了与城市建设相关规范之间的关系,导致控规的合理性欠缺并且在后续的实施与管理中出现频繁调整的情况,严重损害了控规作为法定规划的严肃性。

同时,相关规范中的强制性条文规定直接涉及人民生命财产安全、人身健康、环境保护和其他公共利益,所关注的内容更加具体,也更加具有针对性,是城市规划中必须保证的底线要求,对于控规指标的确定具有重要的指导性。比如对于居住地块中的绿地来说,在控规编制中往往只进行“绿地率”的控制,而在新版《城市居住区规划设计标准GB50180—2018》(以下简称居住区《标准》)中提到:“居住街坊内集中绿地的规划建设新区不得少于0.5m2/人”[25],旧版《城市居住区规划设计规范GB50180-93(2016版)》中提到:“居住区内公共绿地的总指标,应根据居住人口规模分别达到:组团不少于0.5m2/人,小区(含组团)不少于1m2/人,居住区(含小区与组团)不少于1.5m2/人,并应根据居住区规划布局形式统一安排、灵活使用”[26],上述新旧两版规范里提到的“人均集中绿地”与“人均公共绿地”的概念不同于“绿地率”里的“绿地”,它们都更强调以人为中心的思想。控规作为开发建设管理的直接依据,其指标的确定应该严谨,具有科学依据,更应重视对相关规范的参考,不应该盲目地相信经验或者感觉。

4.1.4 小结

正确的指标构建逻辑应以在市场效率下保障公共利益底线为目标,把握住城市发展建设的刚性,以公共利益作为核心,选择相关规范中的强制性要求作为开发强度控制的标准。虽然一些既有研究对于规范也提出了质疑和修正建议,但这并非是本研究所关注的内容,且影响不大,可忽略不计。

4.2 以公共利益因子为核心的居住地块(街坊)开发强度指标体系构建

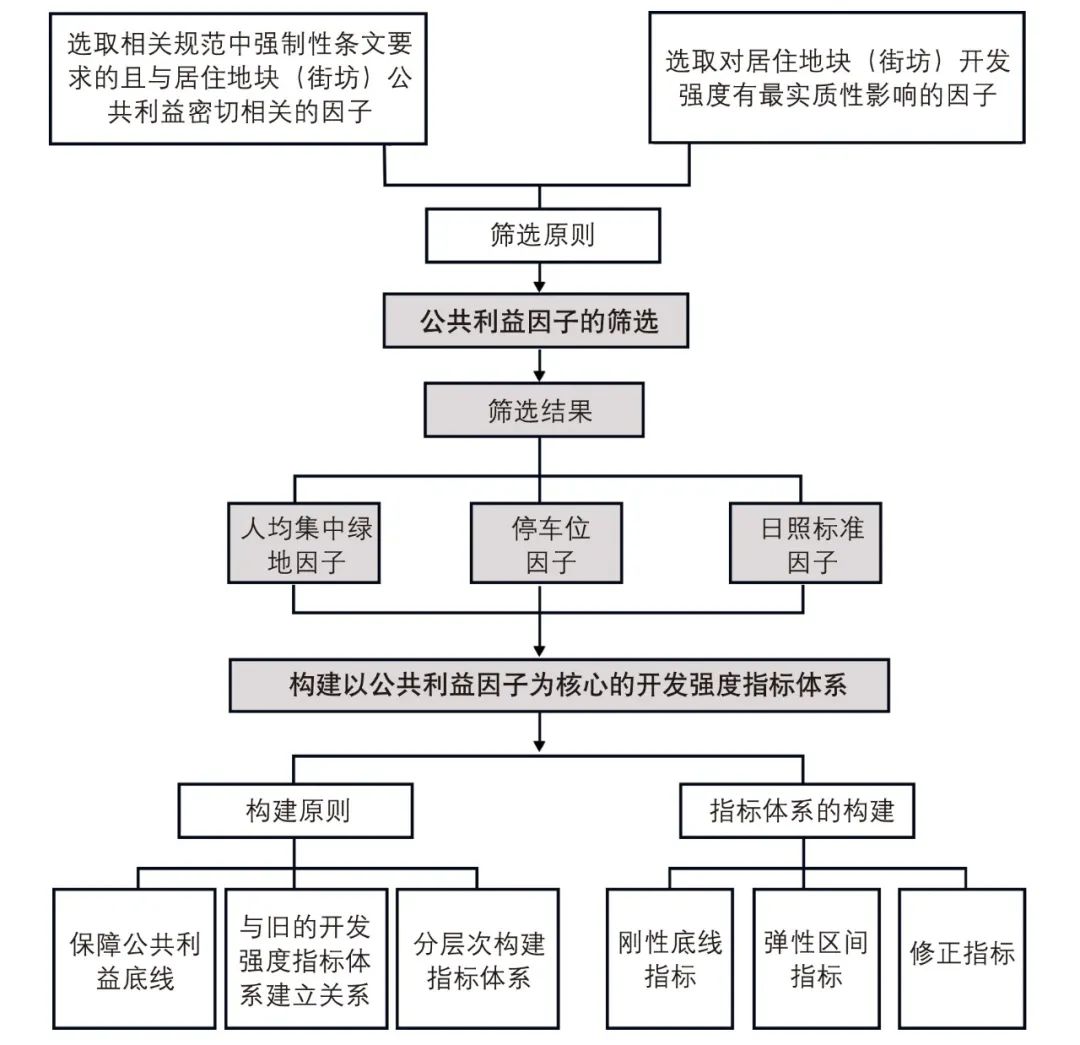

4.2.1 公共利益因子的筛选

4.2.1.1 选取相关规范中强制性条文要求的且与居住地块(街坊)公共利益密切相关的因子

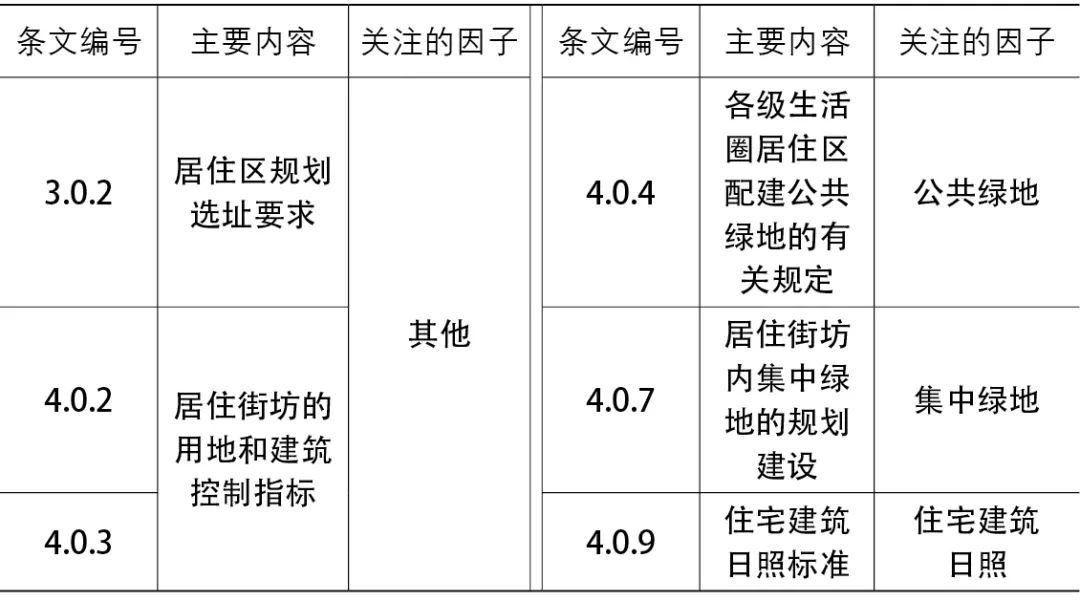

▲ 表4 《城市居住区规划设计标准 GB 50180—2018》强制性条文及其关注的因 子类型汇总

Tab.4 Mandatory provisions and factor types concerned in the Standard for Urban Residential Area Planning and Design (GB50180-2018)

资料来源:笔者根据居住区《标准》整理绘制。

▲ 表5《住宅建筑规范 GB 50386—2005》中与居住区规划相关的强制性条文及 其关注的因子类型汇总

Tab.5 Mandatory provisions related to residential district planning and factors concerned in the Residential Building Code (GB50386-2005)

资料来源:笔者根据《住宅建筑规范 GB 50386—2005》整理绘制。

综合以上分析,基于公共利益选取的指标因子有:住宅建筑日照、住宅建筑停车场(库)、绿地率、集中绿地、公共绿地、住宅建筑控制线、配套公建、道路交通、防噪等几类。

指标和设施的配建水平与居住人口规模相对应是对于不同规模居住区规划设计的共同要求,而开发强度指标则是人口规模在物质空间层面的投影,因此公共利益因子与居住人口规模之间的关联性(人均指标、户均指标等方面)充分体现出其与开发强度关系的密切程度[11]。

按照这样的筛选思路对上面得到的公共利益因子进行筛选,得到了公共服务设施(千人指标)、绿化标准(人均公共/集中绿地面积)、日照标准(日照间距系数)、停车位设施(户均停车位)四项影响因子。因为本文选取的研究对象是居住地块(街坊),其用地规模在2~4hm2,虽然也需要考虑一定规模的公共设施(便利店、物业管理、快递送达设施等),但是相较于其他层级的生活圈需要配置的公共设施来说规模较小,一般不需要独立用地,对整个地块开发强度的影响可以忽略不计。

综上所述,人均集中绿地、日照标准、停车位是居住地块(街坊)中对开发强度有最实质影响的公共利益因子。

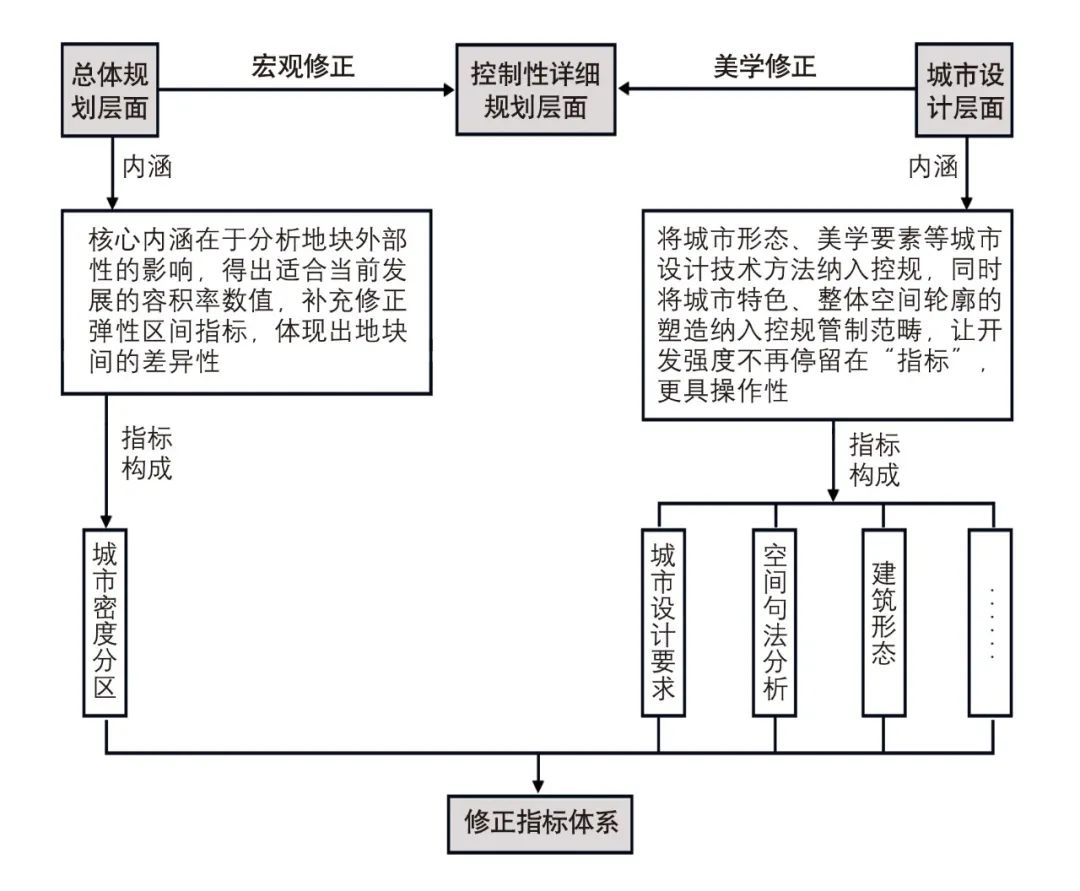

4.2.2 以公共利益因子为核心的开发强度指标体系

通过对居住地块(街坊)公共利益因子的筛选,构建以公共利益因子为核心的开发强度指标体系,以此保障居住地块开发中公平与效率的平衡。

4.2.2.1 构建指标体系的原则

(1)保障公共利益。

控规的本质是在市场效率下保障公共利益底线。旧的指标体系已经很好地保证了效率,因此构建新指标体系的首要原则就是要保障公共利益,并以公共利益因子为核心。同时,对于其他的指标来说,选择与控制可以相对自由,通过这种方式可以保障在保证公共利益不受侵害的同时赋予控规更大的弹性,促进公平与效率之间的平衡。

(2)与旧的开发强度指标体系建立联系。

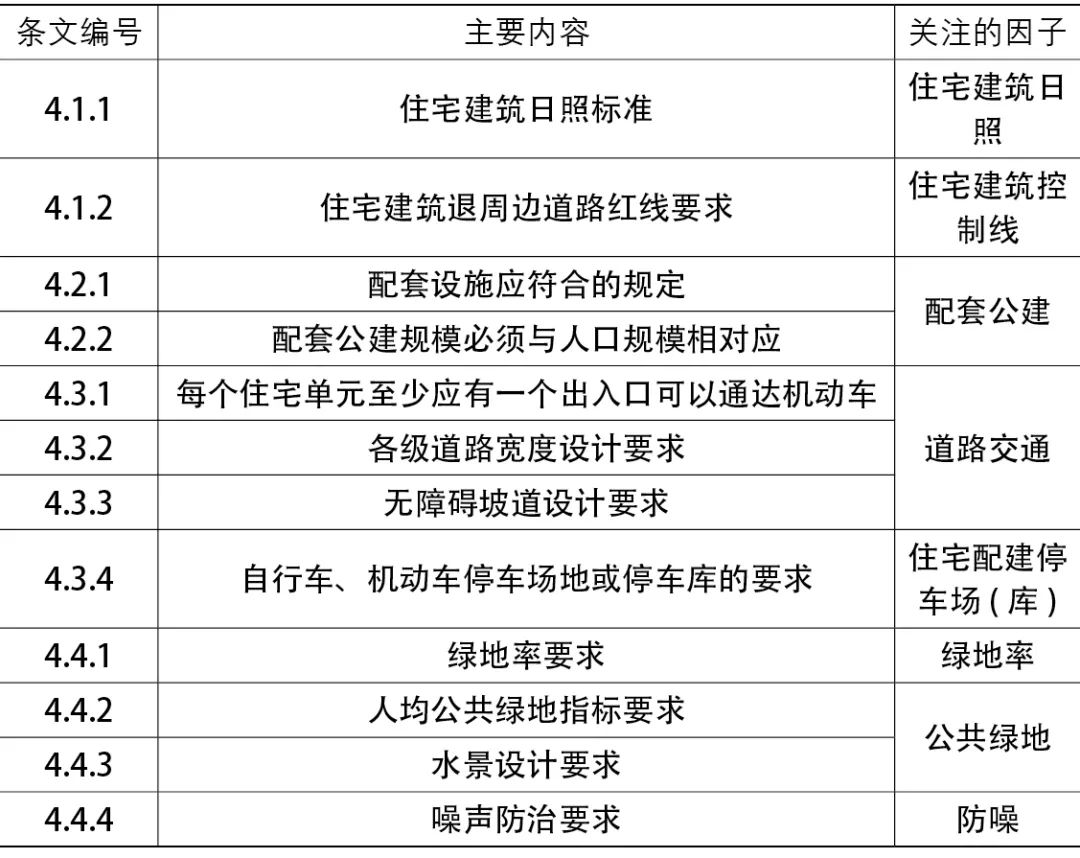

在规划管理中,衡量控规编制水平的高低,并非要关注控制指标的多少,而要看每项控制指标发挥多大的控制作用。以公共利益因子为核心的开发强度指标体系在原有体系的基础上强化了公共利益导向,将人均集中绿地因子、日照因子、停车位因子3个针对性强、极具可实施性的指标置于核心地位,同时适当地去除必要性不强的指标如建筑间距、居住人口密度(建筑间距的本质也是保障日照时长,与日照标准因子重复;居住人口密度是片区尺度的控制因子,与本次研究尺度不同)等,其余的指标则必须服从公共利益因子,保证不与公共利益发生冲突(表6)。

▲ 表6 新、旧开发强度指标体系核心因子对比

Tab.6 Comparison of core factors between new and old development density index systems

(3)分层次构建指标体系。

区分刚性底线、弹性区间与修正指标,并明确什么是规定性指标与引导性指标。分层次的指标体系不管在规划编制还是规划管理中都有所侧重,面对一系列不确定、复杂的情况需要权衡、取舍的时候,规划者和管理者不至于丢失初心,无视公共利益。

4.2.2.2 指标类型及性质

4.2.2.2.1 指标类型

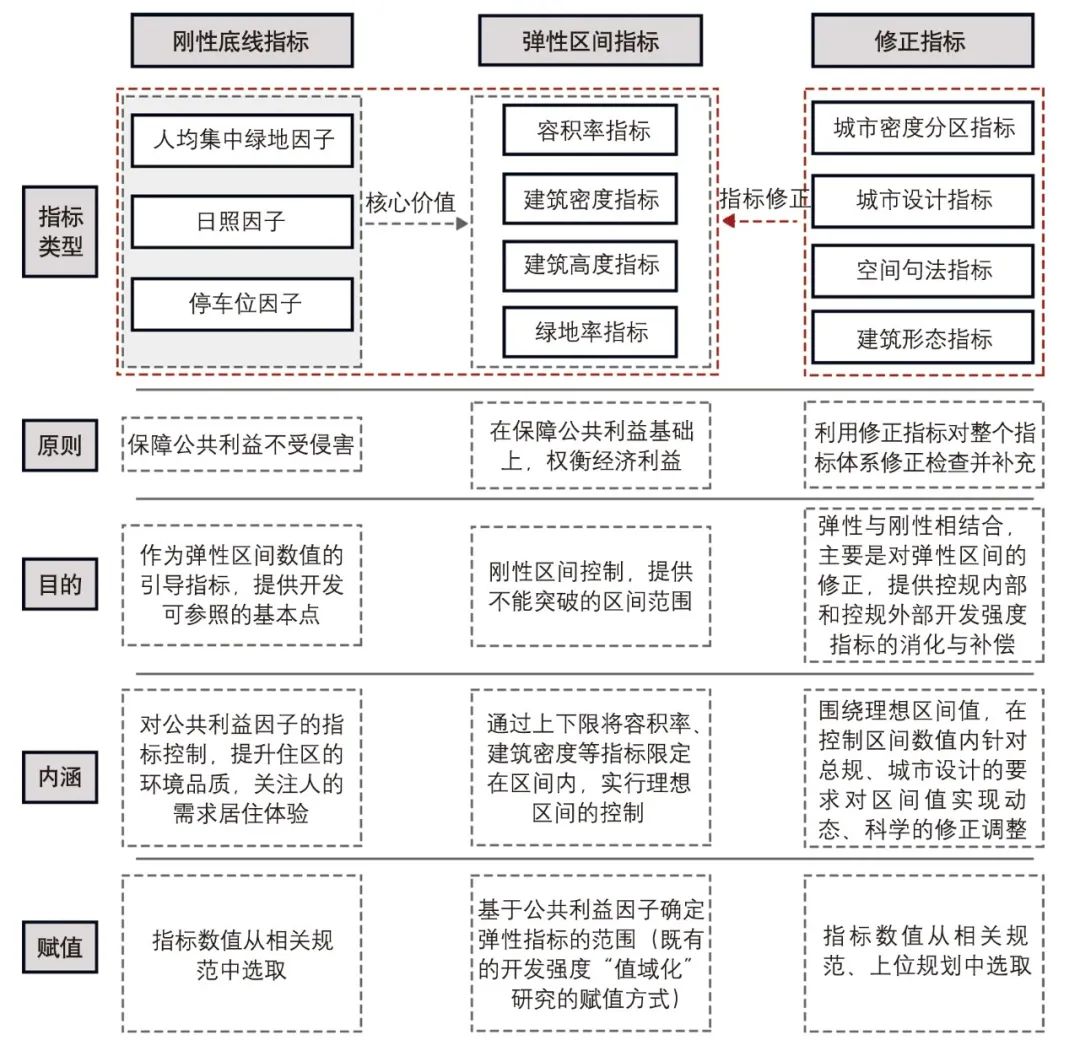

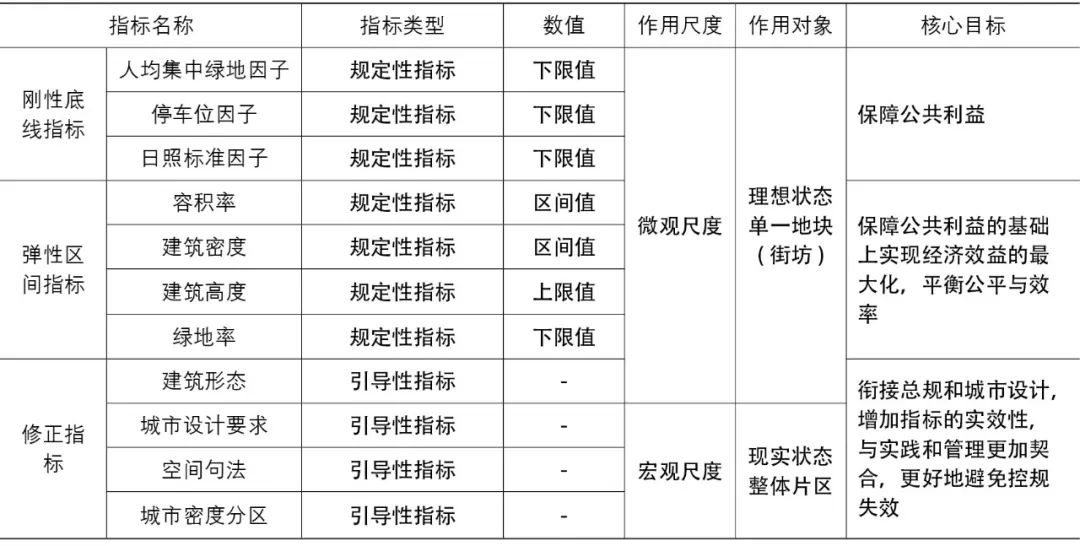

(1)刚性底线指标——保障公共利益。

将公共利益因子作为刚性底线指标,也是新开发强度指标体系中最基础、起决定性作用的指标,必须严格遵守,主要包括人均集中绿地因子、日照因子、停车位因子。指标赋值主要从相关规范中选取,对下限值进行限定。

(2)弹性区间指标——调节经济利益。

弹性区间指标是在满足刚性底线指标的人均值下限的基础上,调节开发经济效益的一类指标。它提供了一种刚性的、不准突破的范围值,通过这种刚性与弹性相结合的方式去平衡居民、开发商与政府三者之间的关系。指标以容积率为核心,还包括建筑密度、绿地率和建筑高度,其中容积率的赋值依据既有的“值域化”研究,其余指标的赋值应在保证公共利益的前提下考虑经济效益的最大化。

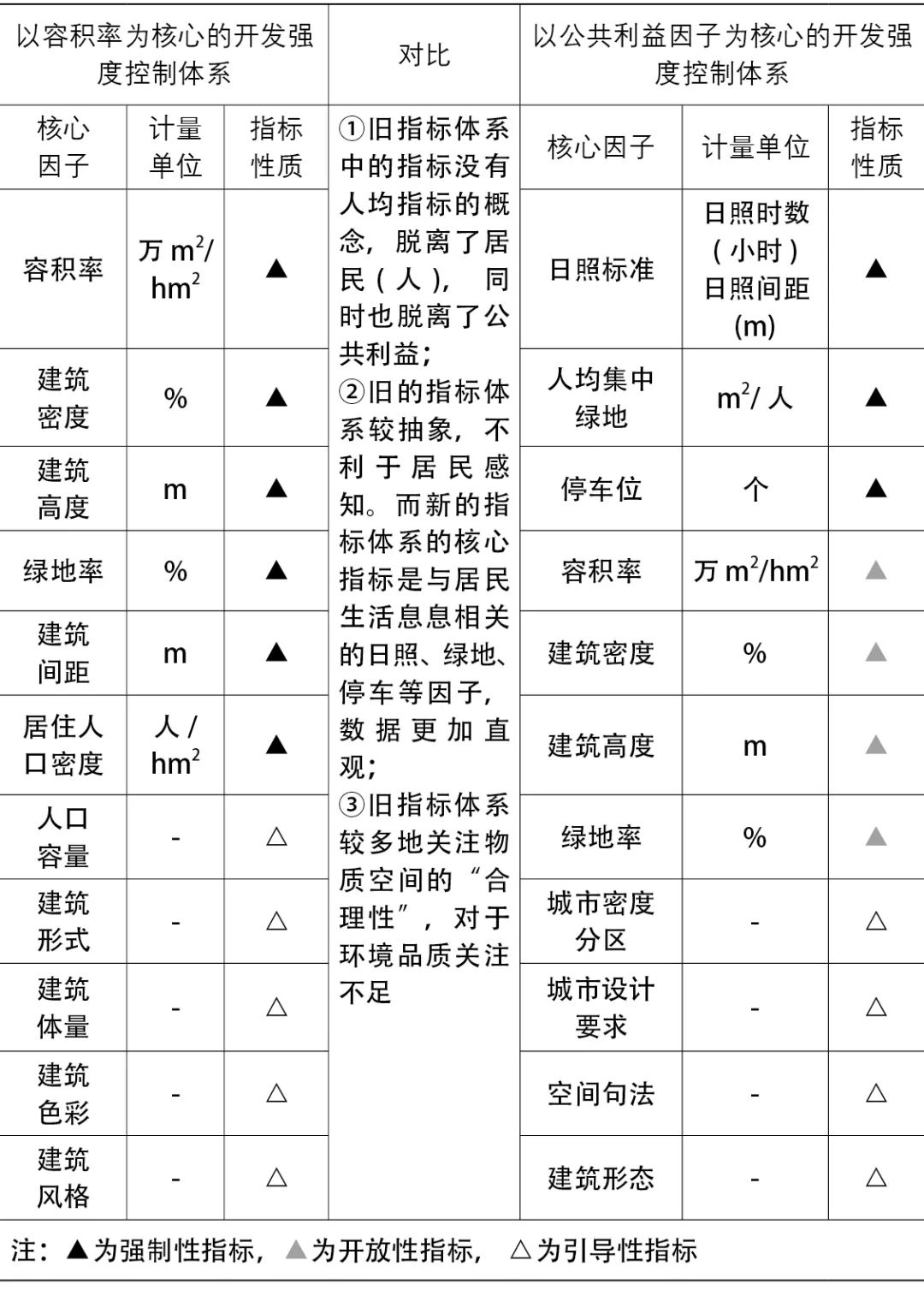

(3)修正指标——区间调整。

由于容积率等弹性区间指标在“值域化”基础上得到的是一种范围较大的理想值,且局限于居住地块(街坊)内部,缺乏宏观尺度的平衡。同时,控规作为在城市总体规划和城市设计之间承上启下的规划层次属性,在开发强度指标体系方面也应有所体现。因此,为了增加指标的科学性和可操作性,改变目前单纯“给指标”的工作状况,在指标体系中引入修正指标,从更大尺度层面上结合城市设计、工程规划设计及相关学科知识对弹性区间指标进行修正。

▲ 图2 修正指标的构建逻辑

Fig.2 Logic for the establishment of the modification indicator system

▲ 图3 构建以公共利益因子为核心的开发强度指标体系的技术路线

▲ 图4 以公共利益因子为核心的开发强度指标体系的构建

Fig.4 Establishment of the development intensity index system with the public interest factor as its core

4.2.2.2.2 指标性质

指标的性质主要分为规定性指标和引导性指标两大类。其中规定性指标是指规划必须严格执行的控制管理要求,一般可以用量化的数字表示[28];引导性指标一般难以量化,且具有一定的灵活性,有待设计人员进一步研究,因而用建议的方式提出要求。本次开发强度指标体系中的引导性指标一般用于对规定性指标的修正和调整。

以公共利益因子为核心的开发强度指标体系是针对当前我国控规编制中公共利益缺失的问题而构建的,对于控规的改革具有重要意义。

首先,在控规编制阶段,通过保证地块的公共利益因子值来保障居民公共利益,在此基础上确定地块开发强度的合理范围,从而在最大程度上平衡公平与效率。

其次,在控规调整阶段,既可以根据指标体系找出上一轮控规存在的问题,针对问题做出调整,同时可以通过保证公共利益因子值的方法来控制容积率区间,从而避免在规划调整中因为追求经济利益最大化而过度提高容积率,无视公共利益。

最后,在公众参与过程中,由于公共利益因子与居民日常生活息息相关,数值直观易懂,居民能更直观地判断出自己的利益是否得到了保障,有利于提高公众参与的积极性,推动规划切实有效的实施。

注释

① 吴良镛先生1998年在苏州市城市规划专家咨询委员会成立大会上的讲话。

Regulations on Technical Management of Urban Planning in Shaanxi Province (2017 Edition) (No. 473 [2017] of Shaanxi Provincial Department of Housing and Urban-Rural Development)[S]. 2017.

The 1961 New York City Zoning Resolution[M]. LI Shuling,CHEN Lu,YU Pingping,trans. Guangzhou: South China University of Technology Press,2018:1.

YIN Chengzhi,YANG Dongfeng.On the Evolution and Development of the Local Statute of German Urban Planning[J]. Urban Problems,2007(4):91-94.

WU Jingwen. Research on the Elastic Control of Regulatory Planning Indicator System[D]. Tianjin: Tianjin University,2007.

LI Heng. Study on the History of American Zoning[J]. Journal of Urban and Regional Planning,2008,1(2):208-223.

HALL P. Urban and Regional Planning (the Fourth Edition)[M].ZOU Deci,JIN Jingyuan,trans. Beijing: China Architecture & Building Press,2008:14.

Ministry of Construction of the People’s Republic of China. Urban Planning Compilation Method[S]. Beijing: China Legal Publishing House,2006.

WANG Jianqiang,YU Li.A Study on the Situations and Prospects of China’s Regulatory Planning[J].Urban Planning Forum, 2010(3):87-97.

QIU Kun,NIU Qiang,XIA Yuan.A Research on the Method of Residential Floor Area Ratio Determining from the Perspective of Public Interest[J].Urban Development Studies,2017,24(8):14-19,56.

WANG Jianqiang. Analysis on the Causes of “Failure” of Regulatory Planning in Transition Period[M]//Urban Planning Society of China. Urban and Rural Governance and Planning Reform: Proceedings of Annual National Planning Conference 2014. Beijing: China Architecture & Building Press,2014:12.

WU Zhiqiang,LI Dehua. Principles of Urban Planning[M]. 4th ed. Beijing:China Architecture & Building Press,2010:314-315.

Ministry of Construction of the People’s Republic of China. Standard for Urban Residential Areas Planning & Design: GB 50180—2018 (2018 Edition)[S]. Beijing: China Architecture & Building Press,2018.

Ministry of Construction of the People’s Republic of China. Code for Urban Residential Areas Planning & Design: GB 50180—93(2016 Edition)[S]. Beijing: China Architecture & Building Press,2016.

WANG Min. A Study of Urban Design Control Based on Regulatory Planning[D]. Changsha: Central South University,2009.

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注我们,精彩无限~!

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】强制性、开放性、引导性——以公共利益为核心的居住地块(街坊)开发强度指标体系构建