原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】风水变迁与城镇发展

【文章编号】1002-1329 (2018)12-0083-09

【中图分类号】TU984.2

【文献标识码】A

【doi】10.11819/cpr20181211a

【作者简介】

董 卫(1957-),男,东南大学建筑学院教授,中国城市规划学会理事及规划历史与理论学术委员会主任委员。

【修改日期】2018-12-02

* 国家自然科学基金项目(编号:51178096)资助。

本文刊载于《城市规划》2018年第12期

风水的起源与早期人类求吉避凶的仪式方法关系密切,是通过观察、理解自然物象,并在具体环境条件下寻求城镇或乡村建设理想方案的一种方式。在商周时代(约前1766—前256年。关于商周时代的年表还有一些模糊之处,本文以国家“夏商周断代工程1996—2000”研究课题的相关成果为准。下同),从国家大事到日常生活都离不开占卦卜筮,人们籍此与天地神灵进行沟通。其目的就是借助于某些特定的仪式与自然建立一种和谐关系,以求得神灵护佑。早先的占卜是一种国家行为,由特定官员主事,有明确的目标、程序与仪式。简而言之,占卦卜筮就是国家制度建立与宣示的方式。在这种背景下,城市规划与营造既是国家制度的组成部分,也是通过空间资源的组织强化、展现这种制度的有效手段。历史上“盘庚迁殷”的故事曾家喻户晓:“盘庚既迁,奠厥攸居,乃正厥位,绥爰有众”(《尚书·盘庚》),说的就是商王盘庚(约前1300—前1277年在位)在率众迁都时要通过祭祀典仪确定城址、端正方位,如此才能安定民心。而周营洛邑可能是历史上最早记载的城市规划案例,而规划的具体方式就是占卦卜筮,这些仪式中的一部分演化成为后来的风水。约公元前1118年,武王灭商后携周公等人观察洛水邙山一带的形势,认为此地适于建都,但未及实施便去世了。后周公率军东征,历经三载横扫东夷,灭国数十,巩固了西周对远至江淮及沿海广大地区的控制。当天下太平,成王与周公决定实现武王遗愿,东迁洛阳。为此周公以成王名义陆续发布了著名的“五诰”:《大诰》《康诰》《酒诰》《召诰》《洛诰》(《尚书》),系统阐明了东征和营建洛邑的必要性和正当性,强调了以周代商的正统性,也告诫迁往洛邑的殷商遗民务必从天命、蹈规矩、择善而居。只有在这个背景下来理解周营洛邑的规划思想,才能获得可资借鉴的历史文化信息。

约公元前1116年,周公决计迁都洛阳,先派召公前去相地,而后亲往核查,在洛、涧、瀍诸水间来回奔波,反复卜卦。《尚书·周书·召诰》对这个过程有所描述①:

“成王在丰,欲宅洛邑,使召公先相宅,作《召诰》。

惟二月既望,越六日乙未,王朝步自周,则至于丰。惟太保先周公相宅,越若来三月,惟丙午朏。越三日戊申,太保朝至于洛,卜宅。厥既得卜,则经营。越三日庚戌,太保乃以庶殷攻位于洛汭。越五日甲寅,位成。”

《尚书·周书·洛诰》则记载了洛邑营建完成后,周公迎接成王举行冬季祀典、致政成王的事迹②:

周公拜手稽首曰:“朕复子明辟。王如弗敢及天基命定命,予乃胤保大相东土,其基作民明辟。予惟乙卯,朝至于洛师。我卜河朔黎水,我乃卜涧水东,瀍水西,惟洛食;我又卜瀍水东,亦惟洛食。伻来图及献卜。”王拜手稽首曰:“公不敢不敬天之休,来相宅,其作周匹,休公既定宅,伻来,来视予卜休恒吉。我二人共贞。公其以予万亿年敬天之休。拜手稽首诲言。”周公曰:“王肇称殷礼,祀于新邑,咸秩无文。予齐百工,伻从王于周,予惟曰:‘庶有事。’今王即命曰:‘记功宗,以功作元祀。’惟命曰:‘汝受命笃弼,丕视功载,乃汝其悉自教工。’孺子其朋,孺子其朋,其往!无若火始焰焰;厥攸灼,叙弗其绝厥若。彝及抚事如。予惟以在周工往新邑。伻向即有僚,明作有功,惇大成裕,汝永有辞。”公曰:“已!汝惟冲子,惟终。汝其敬识百辟享,亦识其有不享。享多仪,仪不及物,惟曰不享。惟不役志于享,凡民惟曰不享,惟事其爽侮。乃惟孺子颁,朕不暇听。朕教汝于棐民彝,汝乃是不蘉,乃时惟不永哉!笃叙乃正、父,罔不若予,不敢废乃命。汝往敬哉!兹予其明农哉!被裕我民,无远用戾。”

从周公营洛的过程看,城市规划还是一种服从既定政治决策的程序性措施,更确切地说,是为了达到政治目的的一种技术性典仪。召公与周公在洛、涧、瀍诸水间的卜筮与祭祀都是为了宣示在此建都的正确性和必要性。为完善国家制度,周公在营洛的同时即开始制礼作乐,创立典章制度并颁行天下。营国与制礼作乐作为国家制度的重要方面,在《周礼》中都有明确的记载。如果将“营国之制”置于《周礼·冬官·考工记》的整体框架中予以理解,可以发现一些以前有可能被忽略的思想:该文献开篇即论述了百工之事,强调即使巧工也须有美材、天时与地气的配合方可达到做工精良的目标。这一段文字实际上已经表达了人、材料与环境之间的辩证关系,因为一时一地之材并不必然会成为彼时彼地之材:

国有六职,百工与居一焉。或坐而论道,或作而行之,……。坐而论道,谓之王公;作而行之,谓之士大夫;审曲面执,以饬五材,以辨民器,谓之百工;……。百工之事,皆圣人之作也。……天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良。材美工巧,然而不良,则不时,不得地气也。橘逾淮而北为枳,鸲鹆不逾济,貉逾汶则死,此地气然也;……。

故营城造屋必须充分考虑天时、地气、良才与巧工,这就是为什么《周礼》在“匠人营国”之前有“匠人建国”一段文字:

“匠人建国,水地以县,置槷以县,眡以景,为规,识日出之景与日入之景,昼参诸日中之景,夜考之极星,以正朝夕”。

即在营造之初首先需要测地望日、绘制地盘、辨明方位,而后方能进入营造阶段。这段文字实在重要,因为这既是早期城市规划的基本方法,也奠定了日后“风水”的雏形及其发展方向(图1)。

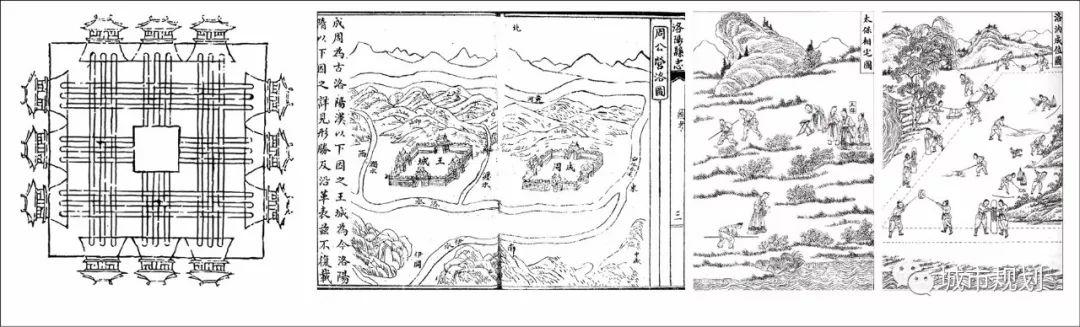

▲ 图1 | 早期城市型制与营城典仪的形成

Fig.1 The formation of early urban system and official constructive etiquette

a 周王城图 (资料来源:张驭寰:《中国城池史》,中国友谊出版公司,2015,第8页):周王城图是王国创立时期都城模式的理想表达,以国家规制与典仪为其制度性支撑。

b 周公营洛图(资料来源:清乾隆《洛阳县志》,洛阳市地方史志办公室整理,中州古籍出版社,2014):周公在洛阳创制的一都二城模式对后世影响巨大。

c 太保相宅图 (资料来源:清 孙家鼐等编《钦定书经图说》第12册,第32卷,目录32,光绪三十一年内府刊本):本图虽为后人虚构,但其场景在一定程度上能够反映出早期营城的典仪过程。

d 洛汭成位图(资料来源:清 孙家鼐等编《钦定书经图说》第12册,第32卷,目录32,光绪三十一年内府刊本):水北为汭。此图表现周人选洛北天下之中建王城大都的情景。唐人孔颖达为《尚书·康诰》注疏时说:“周公初造基址,作新大邑于东周洛水之汭,四方之民大和悦,而集会言政治也。”

在历史上,召公、周公相地故事广为人知,并认为这是一个典型的“风水”案例。这的确是一个具有里程碑意义的营城典范,只不过它是一种与后世“风水”完全不同的朝廷典仪活动。这个时候的城市规划思想还处于形成阶段,在处置环境、神灵事宜方面还更多地表现出朴素直觉的态度。人们相信,理想的建设用地可通过吉兆而显现出来,并且为了同一目的可以反复卜筮,以求得明确的天意。祭祀卜筮本来就是为预测未来而开展的一系列特定仪式活动,而城市宫殿之营造既然是家国大事,当然需要通过种种仪式获得公认以确立正统。正是由于王城选址是一件决定国运是否昌盛的大事,才值得耗费大量人力物力和时间祭天地于社稷、诰上命于列侯。如果这样一套思想与典仪也被认为是“风水”,那么后来的风水就是对先秦朴素直觉的营城思想及隆重庄严的典仪制度的彻底异化,是对这种早期思想与制度的想象性模仿与世俗化改造。

周公以后约500年,春秋时期名相管子(?—前645年)在应对齐桓公询问时,也对城市规划这一事关国运的王朝大事提出过具有历史意义的真知灼见:

“昔者,桓公问管仲曰:‘寡人请问度地形而为国者,其何如而可?’管仲对曰:‘夷吾之所闻,能为霸王者,盖天子圣人也。故圣人之处国者,必于不倾之地,而择地形之肥饶者。乡山,左右经水若泽。内为落渠之写,因大川而注焉。乃以其天材、地之所生,利养其人,以育六畜。……天子中而处,此谓因天之固,归地之利。内为之城,城外为之郭,郭外为之土阆,地高则沟之,下则堤之,命之曰金城。树以荆棘,上相穑著者,所以为固也。岁修增而毋已,时修增而毋已,福及孙子,此谓人命万世无穷之利,人君之葆守也。’”(《管子》第五十七篇)

当年周公通过王室典仪宣布营建新邑是上天将统治权利从殷商转向周朝,从而确定了王城建设的方略;而后来的管子更进一步明确了择地要点、营城制度及其与王权统治的辩证关系。

汉朝学术发达,各类著作如雨后春笋。后人认为有许多堪舆专著出自汉代,但司马迁在《史记》中只谈《易经》,不论“堪舆”“风水”之类。及至东汉,五行及阴阳学说愈加昌盛,班固在《汉书》中更多地提及了这方面的发展,但他对其通俗化的应用持慎重态度,对以五行论凶吉的做法提出了批判③:

“五行者,五常之形气也。《书》云:‘初一曰五行,次二曰羞用五事’,言进用五事以顺五行也。貌、言、视、听、思心失,而五行之序乱,五星之变作,皆出于律历之数而分为一者也。其法亦起五德终始,推其极则无不至。而小数家因此以为吉凶,而行于世,寖以相乱。”

另外,班固也认为东汉时期风水思想已经发展到相当程度。有意思的是,他在《汉书·艺文志》中将《堪舆金匮》列入五行书籍一类,而将另一种风水著作《宫宅地形》与《山海经》《相宝剑刀》《相六畜》等一道列入“形法”一类,并认为:

“形法者,大举九州之势以立城郭室舍形,人及六畜骨法之度数、器物之形容以求其声气贵贱吉凶。犹律有长短,而各征其声,非有鬼神,数自然也。然形与气相首尾,亦有有其形而无其气,有其气而无其形,此精微之独异也。” (同上,p.803)

这些都说明,汉代虽已出现将地形环境与命运相关联的风水思想,但基本上还是上层社会和知识阶层的一种认识,并没有成为社会普遍接受的行为规范。魏晋南北朝则是风水发展的一个重要转折点,此时先秦朴素的营造典仪逐渐消退,起而代之的是术士主导的职业风水。一旦营造典仪成为一种职业化活动,就被披上了玄学的外衣,开始向虚幻功利的方向发展,将营造与个人的功名利害关联起来,这就是后世风水的基本特征。魏晋时期文人喜好山水、崇尚清谈、迷恋玄学的倾向促使风水加速向职业化转型。这一趋势催生了许多风水专著和风水大师的出现,由他们所主导的仪式中包含了许多与职业化相关的成分,表演性内容大大增加。这样,在汉至南北朝近800年的历史中,风水从维护帝王权威和王朝正统的国家典仪到上层社会喜好的清谈话题,再演变为文人把玩的智力游戏和民间尊崇的社会时尚,由道入玄,进而成为一种全国性的俗民信仰。

在这个过程中,被誉为风水创立者的郭璞发挥了重大作用。郭璞(276—324)生于西晋乱世,他曾撰《葬经》一册并提出了经典的“风水定义”:“气乘风则散,界水则止,古人聚之使不散,行之便有止。故谓之‘风水’”。此一概念虽指墓葬而言,但其藏风聚气的运行原理与阳宅基本相通,故为后世风水师们广泛接受、奉为圭臬。自郭璞随司马氏南渡建康,他的《葬经》思想就在南方逐渐流传开来。随着儒家思想的逐渐正统化,特别是王朝规模的不断扩大,魏晋以后朝廷以大规模祭祀方式择地营城的做法逐渐式微,隋大兴城与洛阳城的营造就是典型案例。

汉末以后,长安城经历多次战火摧残,已不再保持原有格局。前赵(319—329)、前秦(351—394)、后秦(386—417)、西魏(532—556)、北周(557—581)等小朝廷曾以汉长安城东北部的明光宫一带为中心形成新的城区,近些年来发掘出的许多反映十六国时期城市生活的文物多出自这里。隋代北周之初,文帝杨坚也在此临朝,但凋敝的场所不足以满足新王朝的需求,最终他决计营建新都,并于开皇二年(582)六月丙申下诏④,曰:

“朕祗奉上玄,君临万国,属生人之敝,处前代之宫。常以为作之者劳,居之者逸,改创之事,心未遑也。而王公大臣陈谋献策,咸云羲、农以降,至于姬、刘,有当代而屡迁,无革命而不徙。曹、马之后,时见因循,乃末代之晏安,非往圣之宏义。此城从汉,凋残日久,屡为战场,旧经丧乱。今之宫室,事近权宜,又非谋筮从龟,瞻星揆日,不足建皇王之邑,合大众所聚,论变通之数,具幽显之情同心固请,词情深切。然则京师百官之府,四海归向,非朕一人之所独有。苟利于物,其可违乎!且殷之五迁,恐人尽死,是则以吉凶之土,制长短之命。谋新去故,如农望秋,虽暂劬劳,其究安宅。今区宇宁一,阴阳顺序,安安以迁,勿怀胥怨。”

其中“又非谋筮从龟,瞻星揆日,不足建皇王之邑”一句道破文帝营建新都的真实用意。他认为前朝城市与宫室只是在汉城基址上搭建的临时性设施,没有经过皇家典仪和朝廷认可,故不具正统性,也就无法体现大隋帝国的威仪。他还批评了殷人五迁企图“以吉凶之土,制长短之命”的错误,强调都城营造要“谋新去故”。于是文帝诏命左仆射(隋初时相当于丞相)高颎、将作大匠刘龙、巨鹿郡公(即巨鹿郡太守)贺娄子干、太府少卿高龙叉等在汉城东南卜地营造新都。由这些官员代表帝王举行象征顺从天命的仪式,选择理想的城址开展建设。在唐初由魏征、颜师古等人编纂的《隋书》中仍然还没有关于城市风水的观点,他们在修史中十分强调“以史为鉴”的思想,不会对这种重大发展视而不见。人们倒是看到,《隋书》关于文帝对大兴城规划建设的指示十分务实而具体:

“龙首山川原秀丽,卉物滋阜,卜食相土,宜建都邑,定鼎之基永固,无穷之业在斯。公私府宅,规模远近,营构资费,随事条奏。”(同上)

大兴城的规划正是文帝的这一思想的具体实践,他本人才是大兴城的真正规划师。也许是宇文恺对文帝关于大兴城“定鼎之基永固,无穷之业在斯”的精神领会深刻,执着于追求理想的城市形态,使大兴城的规划建设大气磅礴。但因时间过于匆忙,大兴城建设在地形利用方面仍然存在不少问题,其中之一就是城市盆地现象严重,频遭水灾袭扰。故日后在受命建设洛阳城时,他在注意揣摩帝王意图的基础之上更加注重对地形地貌的利用,特意将皇城布置在西北高亢之处。其实与文帝修建大兴城的诏书类似,隋洛阳城的规划思想在炀帝的一道诏书中也得到了明确的阐述,为东都修筑定下基调⑤:

“乾道变化,阴阳所以消息,沿创不同,生灵所以顺叙。若使天意不变,施化何以成四时,人事不易,为政何以厘万姓!《易》不云乎:‘通其变,使民不倦’;‘变则通,通则久。’‘有德则可久,有功则可大。’朕又闻之,安安而能迁,民用丕变。是故姬邑两周,如武王之意,殷人五徙,成汤后之业。若不因人顺天,功业见乎变,爱人治国者可不谓欤!然洛邑自古之都,王畿之内,天地之所合,阴阳之所和。控以三河,固以四塞,水陆通贡赋等。故汉祖曰:‘吾行天下多矣,唯见洛阳。’自古皇王,何尝不留意,所不都者盖有由焉。或以九州未一,或以困其府库,作洛之制所以未暇也。我有隋之始,便欲创兹怀、洛,日复一日,越暨于今。念兹在兹,兴言感哽!朕肃膺宝历,纂临万邦,遵而不失,心奉先志。今者汉王谅悖逆,毒被山东,遂使州县或沦非所。此由关河悬远,兵不赴急,加以并州移户,复在河南。周迁殷人,意在于此。况复南服遐远,东夏殷大,因机顺动,今也其时。

群司百辟,佥谐厥议。但成周墟脊,弗堪葺宇。今可于伊、洛营建东京,便即设官分职,以为民极也。夫宫室之制本以便生,上栋下宇,足避风露,高台广厦,岂曰适形。故《传》云:‘俭德之共,侈恶之大。’宣尼有云:‘与其不逊也,宁俭。’

岂谓瑶台琼室方为宫殿者乎,土阶采椽而非帝王者乎?是知非天下以奉一人,乃一人以主天下也。民惟国本,本固邦宁,百姓足,孰与不足!今所营构,务从节俭,无令雕墙峻宇复起于当今,欲使卑宫菲食将贻于后世。有司明为条格,称朕意焉。”

从这篇文字中可以看到,炀帝急于东营洛阳是从当时国家安全战略的角度做出的决定。由于登基伊始就遭遇汉王杨谅叛乱,炀帝意识到东部和南部地区尚不稳固,而长安远在西部,遇事有鞭长莫及之虞,遂决意仿“周迁殷人”历史而东迁,以威震天下。在诏书中炀帝还特意阐述了周、汉二朝东营洛邑的事迹以为楷模,也强调要坚持勤俭建都、以民为本的传统美德和因地制宜、灵活布局的营城思想。

从作为官史的《隋书》中,人们看到初唐朝官与文人对文帝营造大兴城及炀帝营造洛阳城都呈正面的描述,以皇家正统思想论及城市规划与建设,并未涉及有关风水方面的讨论。因此,隋大兴城与洛阳城的规划建设更多的是皇权正统在空间上的表达,应当还不是后世观念上的“风水”案例。人们现在所了解到的隋大兴城和洛阳城规划中涉及风水的论述多出于中唐晚期的《元和郡县图志》或更晚的其他笔记文献,唐初直至中唐的《隋书》《贞观政要》《唐六典》《通典》等文献中并未见有相关描述。而成书于9世纪初的《元和郡县图志》里曾记载了一则隋炀帝选址洛阳城的风水故事⑥:

“仁寿四年,炀帝诏杨素营东京,大业二年,新都成,遂徙居,今洛阳宫是也。其宫北据邙山,南直伊阙之口,洛水贯都,有河汉之象,东去故城一十八里。初,炀帝尝登邙山,观伊阙,顾曰:‘此非龙门邪?自古何因不建都於此?’仆射苏威对曰:‘自古非不知,以俟陛下。’帝大悦,遂议都焉。其宫室台殿,皆宇文恺所创也。恺巧思绝伦,因此制造颇穷奢丽,前代都邑莫之比焉。”

这一记载成为后人说明洛阳风水如何优越的一个历史证据,龙门的名声也从此远播海内。实际上炀帝对风水阴阳数术之类十分反感,曾下令在全国搜集焚烧此类书籍,有敢于抗命者即行处死:“炀帝即位,乃发使四出,搜天下书籍与谶纬相涉者,皆焚之,为吏所纠者至死。”⑦故《元和郡县图志》中的说法,只能是看作唐人在大兴城/洛阳城使用200余年以后,以当时已经相当普及了的风水观念对隋初规划思想的一种重新解读,与文帝、炀帝及宇文恺的本意并无必然关联性。这也说明,至中唐时期风水已经是一个十分普及的社会观念,也是各种营造活动的一种必要措施。李吉甫虽贵为宰相,但在编纂《元和郡县图志》时也自然地顺应了风水化的描述方式,这应符合当时的社会思想和生活习惯。

至此可以认为,从郭璞到宇文恺的约300余年间,是基于礼制与宗法思想的传统城市营造制度与典仪逐渐向俗民社会传播,并与民间阴阳五行观念结合而形成风水思想的时期,而从宇文恺到李吉甫的200年间是基于俗民社会的风水体系建立和发展的时期。长安与洛阳恰好就是风水体系形成与发展过程中最具典范意义的都城案例。在这两座城市规划建设之初,风水观念并不占有重要地位,但随着城市的发展,特别是由于唐代风水的逐渐普及,以新的风水观念重新诠释长安城/洛阳城的规划是新兴的风水师们表现自己的一种良机,于是以《元和郡县图志》为代表的一些中晚唐及以后的文献对宇文恺的规划理念给予了“风水”式的解读。这种从隋初的正统规划思想到中唐以后的风水化诠释典型地体现出,所谓风水正是原先上层社会营造典仪流传到俗民社会以后的异化形式。当它成为一种社会普遍信仰后,又被那些风水师们反过来对先前的城市案例加以重新解释,使人们误将早期的官方营造典仪与其后期的“风水”异化混为一谈(图2,图3)。

▲ 图2 | 基于GIS地形分析的隋唐长安城格局

Fig.2 The pattern of Chang’an City in the Sui and Tang dynasties based on GIS terrain analysis

注:长安城地形明显呈现东南高、西北低的特征,皇城及大明宫位于相对高畅处,宫城则地势低洼,历史上屡遭洪水侵袭。鉴于城内地势起伏剧烈,为日后“六爻”说提供了条件。西北角为汉长安城城河。

资料来源:基于空间历史信息系统(SHIS)的城市形态变迁研究(国家自然科学基金课题,项目主持:董卫,编号:51178096),参与研究并制图:陈梦姣,黄慧妍。

▲ 图3 | 基于GIS地形分析的隋唐洛阳城格局

Fig.3 The pattern of Luoyang City in the Sui and Tang dynasties based on GIS terrain analysis

注:洛阳城以皇城和宫城居于西北最高处,依托邙山而俯瞰全城。城市规划汲取长安城建设的教训,尽量避免水灾之虞。但实际上在隋唐二代,洛阳城还是不时遭受洪灾,大水漫城的事时有发生。

资料来源:基金课题同图2,参与研究并制图:牛元莎,黄慧妍。

唐宋时期风水盛行的一个重要原因是社会经济及科举制度的快速发展。唐初太宗、高宗等都采取了轻徭薄赋、让民众生养休息的政策,使社会日趋繁荣,更为日后的开元盛世奠定了良好的基础。随着社会生活水平的提高,在科举制度的推动下,促进了宗族制度与风水观念的融合与普及。宋代朱熹(1130—1200)《朱子家礼》的出现反映出宗族制度的发达程度,也从侧面说明了为巩固宗族制度,风水已经成为人们用来检验宗族势力的一种手段。正是由于扎根于宗族制度之中,风水才获得了前所未有的发展机遇,因为各个宗族都希望借风水之力得到长期的发展机遇和动力。在这种环境中,风水成为当时社会上一种宗族-个人居住环境的空间-命运解释学,其魅力在于综合了许多看起来原本不相干的人类关切,将城乡空间环境与国家正统、家族命运、个人福祉结合为融历史、现在与未来于一体的泛知识体系。这个时期,风水已经成为一种街谈巷议的“时尚”话题,甚至一些高官文豪都愿以“风水话语”来解说居住环境的优劣。例如,中晚唐时期的白居易(772—846)于824年杭州任期履毕后返回洛阳,在洛南履道坊购地营建宅园,写下《池上篇》诗,并在序言中描写了宅园的概貌:

“都城风土水木之胜在东南隅,东南之胜在履道里,里之胜在西北隅。西闬北垣第一第即白氏叟乐天退老之地。地方十七亩,屋室三之一,水五之一,竹九之一,而岛池桥道间之。初乐天既为主,喜且曰:‘虽有台池,无粟不能守也’,乃作池东粟廪;又曰:‘虽有子弟,无书不能训也’,乃作池北书库;又曰:‘虽有宾朋,无琴酒不能娱也’,乃作池西琴亭,加石樽焉。乐天罢杭州刺史时,得天竺石一、华亭鹤二,以归;始作西平桥,开环池路。罢苏州刺史时,得太湖石、白莲、折腰菱、青板舫,以归;又作中高桥,通三岛径。罢刑部侍郎时,有粟千斛、书一车,泊臧荻之习莞、磬、弦歌者指百,以归。先是,颍川陈孝山与酿法,酒味甚佳;博陵崔晦叔与琴,韵甚清;蜀客姜发授《秋思》,声甚淡;弘农杨贞一与青石三,方长平滑,可以坐卧。”

从这些文字中可以看出,白氏所关注的还是宅园或寺院营造中的立意、景观与情调,至于“风土水木”之形胜只是对环境特色的解释性说明而已。白氏宅园故事反映出中唐风水发展的一个重要趋势,即风水观念的世俗化。风水已经成为一种普遍性的社会观念,对上及朝官、下至民众的营造思想与活动产生了广泛的影响。唐代以后,越来越多的职业风水师开始活跃于城乡各地。如果将唐以前和以后的风水著作加以比较,就会发现早期风水文献中有着更多的朴素凶吉观念,对《易经》及阴阳五行的理解与解释也更为清新质朴,而后人出于风水的实用性目的,对《易经》的附会远多于对《易经》思想的继承与发展。这种附会主要出于将风水职业化的动机。故唐宋风水发展的一个重要方向在于形成明显的由职业风水师而非朝廷或屋主决定城市、宅地品性优劣的趋势,其直接结果就是风水图像学的出现。

风水实践是一种在观念形态指导下的空间操作,在发展过程中逐渐形成了一种空间观念图像学。这种图像学既有助于风水师们解释地理气势的优劣,也便于人们从风水的角度理解山水环境。宋代是古代书写历史的一个重要转型期,其中一个重要的变化就是图文并茂的志书、小说大量出现。从志书的编纂和出版历程来看,随着刻书及印刷术的进步与普及,唐代出现了带有插图的经书,但其流通范围十分有限。至宋代更多种类的图书(带插图的书)出现在市场上,为民间所喜闻乐见(图4)。明清时期各种样式的图书,包括官府的志书、民间的笔记小说、剧本、佛道经书等琳琅满目、蔚为大观。在这种背景下,风水图像开始出现并深入人心,形成了一种以图像表现风水“原型”的诠释方式(图5)。风水图像为职业风水师提供了一种直观的观念表达方式:如果说图像是对现实的一种“直译”,相比较而言,文字则可理解为对现实的一种“意译”。经“直译”而成的风水图像将现实环境与理想环境相结合并图式化(图6),便于人们理解与识别,更便于风水师们根据具体条件“临场发挥”来评判场地,诱导顾主进入痴惘迷茫的状态。

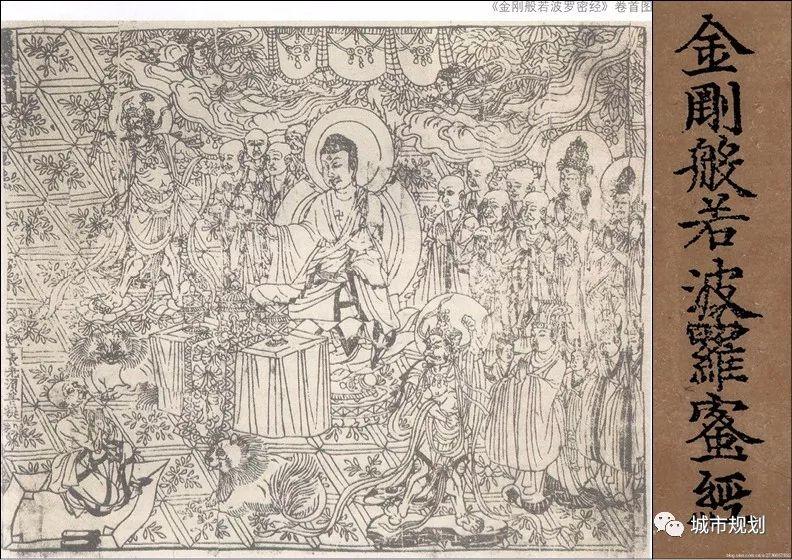

▲ 图4 | 唐咸通九年(868年)雕版印刷“金刚般若波罗密经”卷首插图图示

▲ 图4 | 唐咸通九年(868年)雕版印刷“金刚般若波罗密经”卷首插图图示

Fig.4 Frontispiece of the block printing “The Prajna Boromir Sutra” in the ninth year of Xiantong period (868 AD) of the Tang Dynasty

注:这是世界目前发现最早的拥有纪年的印刷品,原藏敦煌藏经洞,1907年被英人斯坦因盗收,现藏大英图书馆。

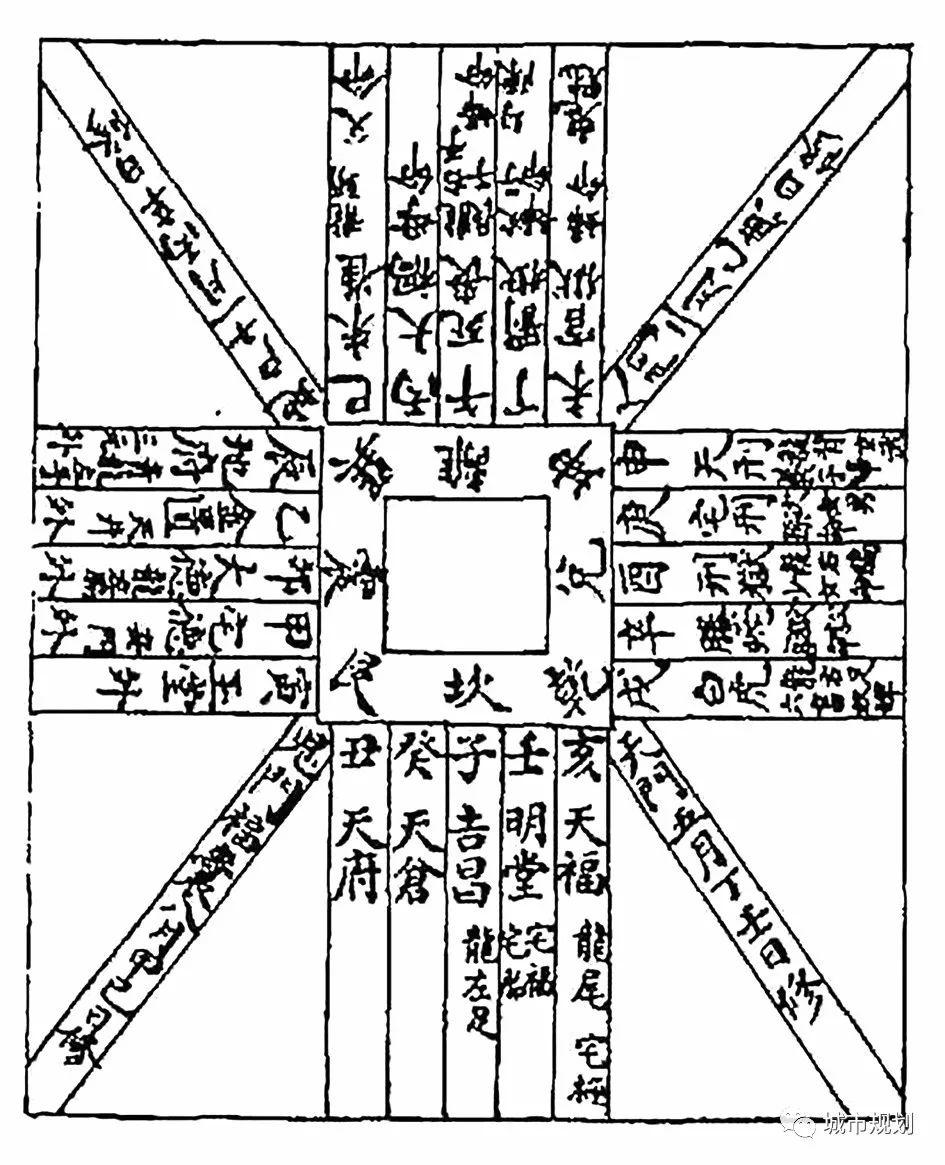

▲ 图5 | “黄帝宅经”中之阳宅图图示

Fig.5 Yang House (yangzhai) Map from Huangdi House Classic

注:传“黄帝宅经”(亦称“宅经”)为晋郭璞所作,经后世点校重写版本繁多。由清 纪昀任总撰官,陆锡熊、孙士毅等参撰的《四库全书》中辑录的《青囊秘要》里有此篇。

▲ 图6 | 康熙二十四年(1685)广州府舆图图示

Fig.6 Map of Guangzhou City in the twenty-fourth year during the reign of Kangxi Emperor (1685)

注:依理想风水模式描绘出的广州城图,图中龙脉、朝山案山、侍卫、缠、迎及护龙山水等风水要素表达得十分清晰。

由于普遍性的城市化过程,晚期风水发展的一个重要方面是对既有城市的重新诠释与改造,而风水图像就是诠释与改造的重要工具。金元洛阳城就是这样一个典型案例。

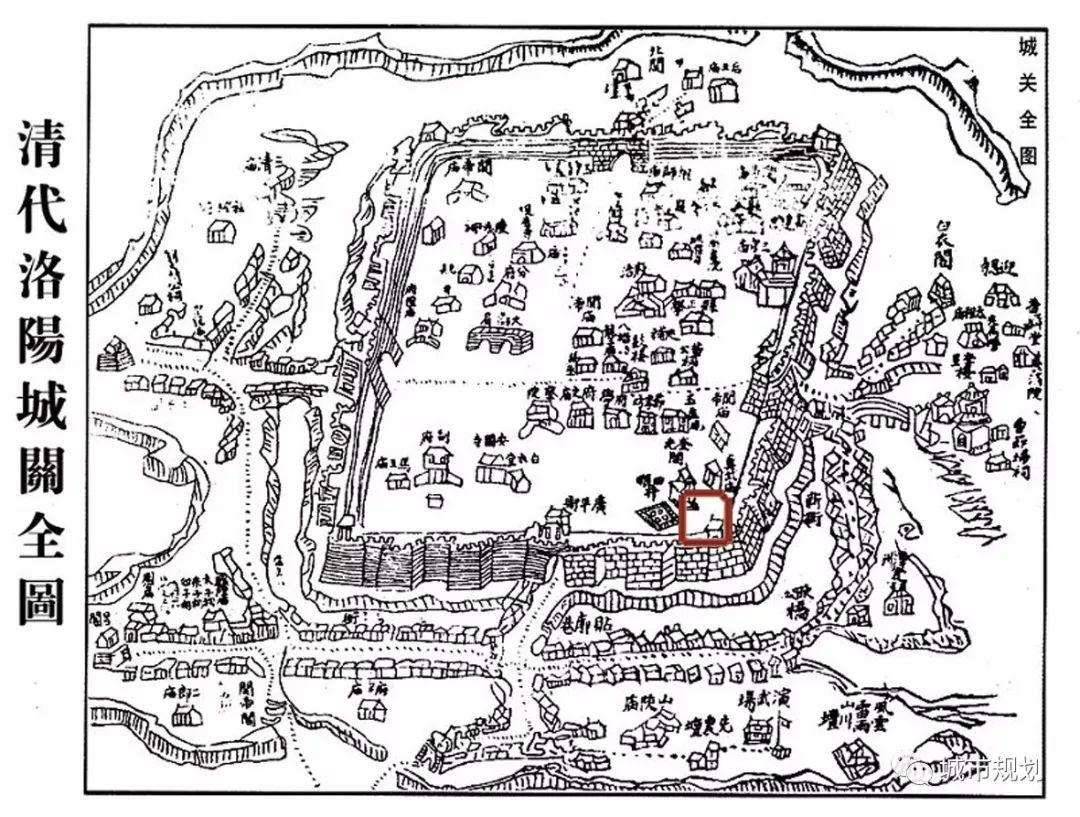

金元时期在隋唐洛阳城的基础上重建城市,但规模比隋唐时期已经大为缩小,是为一座典型的北方府城。该城北依邙山余脉,在隋唐宫城以东、瀍河以西、洛水以北相对平坦的用地内,故城市整体结构仍能体现些许隋唐都城的气势,明显呈现出西北高、东南低的地脉,与隋唐宫城的地貌趋势基本同构。金元时期重建的洛阳城实际上是不同时代城市格局与空间要素剪裁组合的结果,当时城东南角有一座据称始建于北宋的文峰塔,以风水的角度解释,是为纠正西北高、东南低的不利地形而建,历经元明清历代多有重修。据清顺治八年(1651年)《重修文峰塔记》,此塔毁于明末李自成攻洛一役,后河南知府杨所、知县武攀龙在原地重筑并记:“洛阳文峰塔,始建于北宋,金、元、明曾修,明末毁于李贼乱军。……为植洛阳学风、振文运,上联太乙,下时文昌,故于重建之”(图7,图8)。

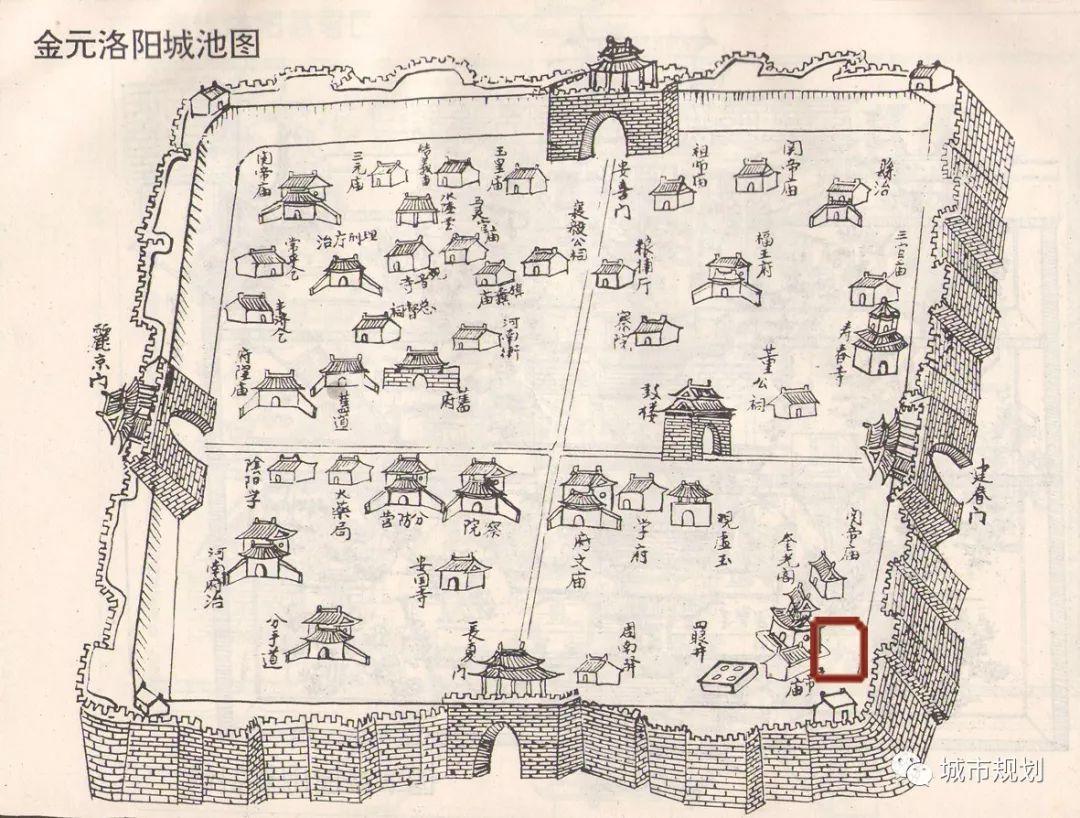

▲ 图7 | 金元洛阳城池

Fig.7 Map of Luoyang in the Jin & Yuan dynasties

注:红框内应为文峰塔位置,但图中并未表现。资料来源:洛阳市老城区志编纂委员会,《洛阳市老城区志》,河南人民出版社,1989。

▲ 图8 | 清代洛阳城关

Fig.8 Map of Luoyang in the Qing Dynasty

注:红框内应为文峰塔位置。城南仍保留了洛河与夹河的水岸关系,可依稀看出唐宋以来的码头格局。

资料来源:同图7。

真实的历史是,唐“安史之乱”后,洛阳城颓塌毁坏严重,北宋初赵匡胤巡幸洛阳时有意迁都于此。后虽未实现但延续了五代以来以洛阳为西京的定位,对洛阳不时加以维修,大体保持了唐代格局。故若文峰塔果然建于北宋,其应位于隋唐皇城东侧新潭码头附近,而新潭是洛河插入城中的夹河与瀍河相交形成的一个湖面。这里是中晚唐重要的漕运码头,至宋仍保留了水上运输的功能。在此建塔显然具有灯标引航的作用,不应存在纠正不利地形的动机,因为在隋、唐、宋洛阳城的版图中,此处低洼恰与风水理念相合(图9)。因此,北宋时期这座塔应是洛阳城市的重要航标,只是在金正大初年(1223)重建洛阳城时才被包裹进城墙以内。此时夹河干涸、码头不存,城内雨水集聚于此不易排出,才会出现以文峰塔提振乡里、崇尚文昌的风水解释(图10)。

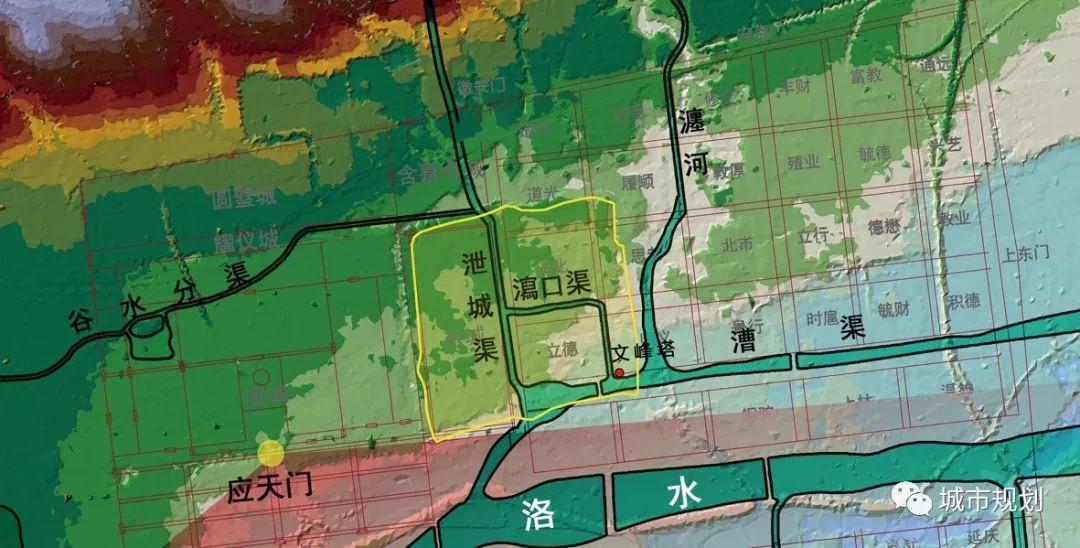

▲ 图9 | 金元-明清洛阳城与唐宋洛阳里坊的叠加关系

Fig.9 The superposition relationship between Luoyang in Jin &Yuan-Ming & Qing periods and neighborhoods in Luoyang in Tang and Song dynasties

注:北宋洛阳城中的文峰塔(红点)位于洛河夹河和朝廷码头北岸,黄色轮廓显示金元时期洛阳城范围。故关于文峰塔t的风水故事应当是金元以后有好事者根据风水图像编纂而成的。

资料来源:基于空间历史信息系统(SHIS)的城市形态变迁研究(国家自然科学基金课题,项目主持:董卫,编号:51178096,参与研究并制图:牛元莎,黄慧妍。

▲ 图10 | 金元-明清洛阳城中的文峰塔

Fig.10 Wenfeng Tower (red point) in Luoyang in the Jin &Yuan-Ming& Qing periods

注:金元-明清洛阳城仅占隋唐洛阳城东城和道光、清化、立德三坊之地。此时文峰塔(红色)被包入城墙,处于城东南角低洼处。

资料来源:同图9。

其实明清时期类似洛阳变迁的案例十分普遍,许多城市都在风水的名义下得到改造、修复和重新诠释。与此相适应,从宋到明清,风水师的人数和影响都有了较大的发展,风水文献的数量也大幅提高,且文风也发生了一些改变,经历了从魏晋文人式的山水气韵到两宋通俗化再到明清玄虚化的过程。郭璞的《葬书》颇有魏晋文风,言简意赅,论及凶吉时虽有夸张词语但形象描述浅显直白;宋代的文人众多,民间文学十分发达,话本小说、戏曲杂剧十分流行。在这种背景下,风水论著出现了“通俗文学”化的趋势。如宋人蔡牧堂(蔡元定,1089—1152)的风水专著《穴情赋》文如歌赋、对仗工整,试图显示出一种仙风道骨的韵味。这些文字说明作者具有一定文学水平,但句子却像故弄玄虚的“打油诗”。文字虽直截了当,内容却不易理解,有民间通俗文学之表而行迷幻风水意象之实。而传说明代刘伯温所撰的《黄金策·家宅》已经满篇玄辞虚语,更是一篇典型的职业化风水的文字⑧。

总体来看,由于风水师的大量出现和相当普遍的社会实践,晚期风水以一种完全不同于以往的样态呈现在人们面前,这直接影响到了城市的营造与变革。金元洛阳城就是一个利用前朝遗留的空间要素重建和改造的城市案例,而金元时期奠定的城市意象在明清时期又得到了进一步的强化,最终在市民的脑海里深深地印刻上了一幅“上联太乙,下时文昌”的风水图像。尽管这个故事与宋人建造此塔的初衷有很大的区别,但因符合当时人们趋利避害的社会心态,得到人们的认同,从而能够超越一般性的风水观念,提升并优化了城市公共空间的文化意象。因明清时期风水大盛,人们根据彼时洛阳城已经变化了的形势以风水原理重新解说文峰塔的功能,这才演绎了一篇风水改变城市命运、助兴人文昌盛的动人故事。

简而言之,在三千余年来中国城市规划思想发展过程中,难以避免地会与民间风水观念产生交织。但如果能够厘清它的生成、流变及其实践特征,就不会被后世风水那种玄虚丽俗的外表所迷惑。风水从自上而下的国家意识形态和典仪,异变演化为自下而上的民间信仰、个性诠释和地方做法,伴随了中国古代城乡规划建设与发展的全过程。在强调文化自信、传承中华优秀传统的今天,我们尤其需要深入理解其在不同历史阶段中的思想及表现方式。这不仅有助于我们更准确地理解古代风水的真实历史价值,也有利于思考与风水相关的城市、集镇与乡村遗产的保护方法,从而对风水采取更为科学的认知态度及传承方式,使其能够名正言顺地在中国城市与建筑文化宝库中获得应有的地位。

注释

① 见《尚书》,慕平注释,第198页,中华书局,北京,2009。

② 见《尚书》,慕平注释,第210页,中华书局,北京,2009。

③ 许嘉璐主编《二十四史全译·汉书》第二册,第801页,汉语大辞典出版社,上海,2004。

④ 魏征,颜师古等撰,《隋书·卷一·帝纪第一》,中华书局,1997。

⑤ 魏征,颜师古等撰,《隋书·炀帝纪上·营东都诏(仁寿四年十一月癸丑)》,中华书局,1997。

⑥ 李吉甫,《元和郡县图志-河南道》,中华书局,1983。

⑦ 《隋书·经籍志一》,中华书局,1997。

⑧ [明]刘伯温,《黄金策》,陕西师范大学出版社,2010。

参考文献

1 杨志刚.《司马氏书仪》和《朱子家礼》研究[J]. 浙江学刊,1993(1):108-113.

YANG Zhigang. A Study of Sima’s Book & Ceremony and Zhu Zi’s Family Ceremony[J]. Zhejiang Academic Journal,1993(1):108-113.

2 [北宋]王洙,编纂,[金]毕履道,张谦,校.地理新书校理[M].金身佳,整理.湘潭:湘潭大学出版社,2012.

(Northern Song Dynasty) WANG Zhu (ed.). (Jin Dynasty) BI Lüdao,ZHANG Qian (proofreader). Proofreading on New Book of Geography[M]. Xiangtan:JIN Shenjia (compilation). Xiangtan: Xiangtan University Press,2012.

3 周宝珠. 北宋时期的西京洛阳[J]. 史学月刊,2001(4):109-116.

ZHOU Baozhu. West Capital Luoyang in the Northern Song Dynasty[J]. Monthly Journal of Historiography,2001(4):109-116.

4 朱金城. 白居易年谱[M]. 上海:上海古籍出版社,1982.

ZHU Jincheng. Chronological Biography of Bai Juyi[M]. Shanghai: Shanghai Ancient Books Publishing House,1982.

5 中国社会科学院考古研究所洛阳唐城队. 洛阳唐东都履道坊白居易故居发掘简报[J]. 文物,1994(8):692-701.

Tangcheng Working Team of Luoyang,Institute of Archaeology,Chinese Academy of Social Sciences. A Brief Report on the Excavation of Bai Juyi’s Former Residence in Luoyang Tang Dongdu Luodaofang[J].Cultural Relics,1994(8):692-701.

6 李润田. 自然条件对洛阳城市历史发展的影响[M]//中国古都研究(第三辑). 中国古都学会第三届年会论文集,1985:179-190.

LI Runtian. The Influence of Natural Conditions on the Development of Luoyang’s Urban History[M]//A Study of Ancient Capital of China (Part III). The Proceedings of the Third Annual Meeting of the Chinese Ancient Capital Society,1985:179-190.

7 王铎. 唐宋洛阳私家园林的风格[M]. 中国古都研究(第三辑).中国古都学会第三届年会论文集,1985:234-252.

WANG Duo. The Style of Luoyang Private Garden in the Tang and Song Dynasties[M]. A Study of Ancient Capital of China (Part III). The Proceedings of the Third Annual Meeting of the Chinese Ancient Capital Society,1985:234-252.

8 纪昀,等. 四库全书[M]. 北京:中国书店出版社,2013.

JI Yun,et al. The Si Ku Quan Shu[M]. Beijing: China Bookstore Press,2013.

9 李少君. 图解黄帝宅经[M]. 西安:陕西师范大学出版社,2008.

LI Shaojun. Diagram of the Yellow Emperor’s Housing Classics[M]. Xi’an: Shaanxi Normal University Press,2008.

10 张驭寰. 中国城池史[M]. 北京:中国友谊出版公司,2015.

ZHANG Yuhuan. History of Chinese Cities[M]. Beijing: China Friendship Publishing Co.,Ltd.,2015.

11 董卫. 隋唐洛阳城空间形态及其变迁研究(未刊稿)[Z].

DONG Wei. The Spatial Form and Its Vicissitude of Luoyang City in the Sui and Tang Dynasties (Unpublished Report).

12 董卫.隋唐长安城空间形态及其变迁研究(未刊稿)[Z].

DONG Wei. The Spatial Form and Its Vicissitude of Chang’an City in the Sui and Tang Dynasties (Unpublished Report).

13 相关网络资料.

Related network data.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实给咱们“城市规划”标星就可以啦

只需要5秒钟哟~

了解更多《城市规划》杂志信息,搜索微信号“chengshiguihuazazhi”或识别下方二维码关注。

关注我们,精彩无限~!

关注我们,精彩无限~!

文化城市

文化城市