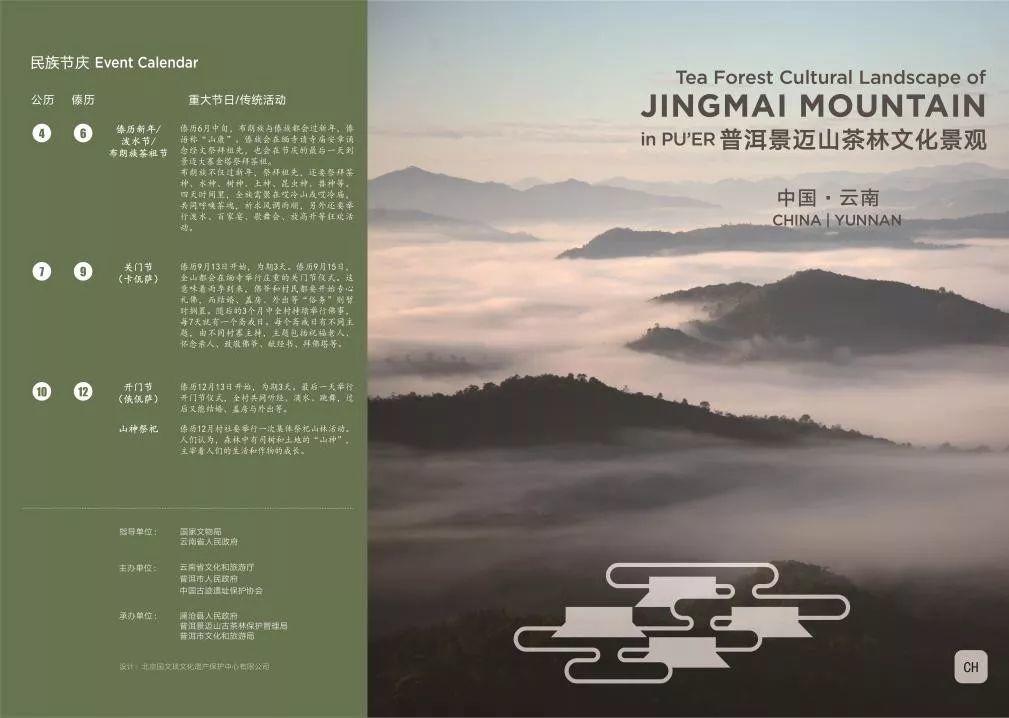

图/宣传册封面(设计:国文琰文化遗产保护中心综合三所)

清源文化遗产

微信号 mobiheritage

跟随着专家们的步伐,一起来体验丰富多彩的茶文化景观吧!

本期作者:张雪纯

2019年10月23日,“茶文化景观保护研究和可持续发展国际研讨会”专家考察如期举行。此次考察旨在通过对古茶林及传统村落的实地考察,增进专家对景迈山茶林文化景观的了解,从而为申遗工作及古茶林的保护管理工作献言献策。

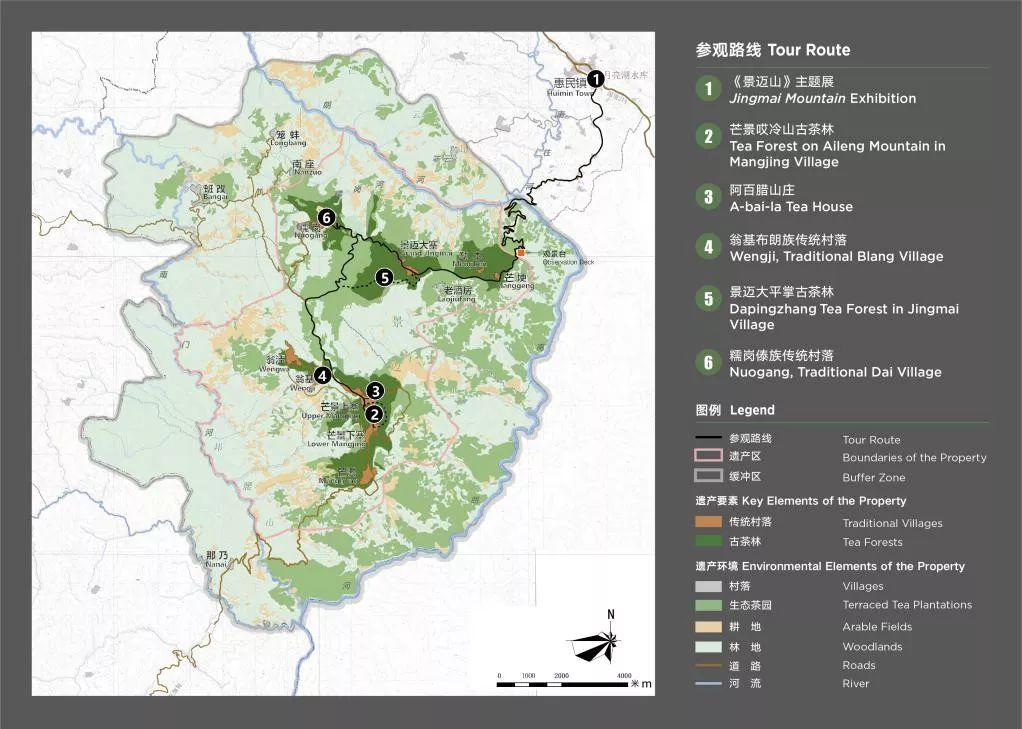

图/导览手册地图页(设计:国文琰文化遗产保护中心综合三所)

1

景迈山主题展览

考察的第一站是位于惠民镇的“景迈山”主题展览。此次展览以“服务社区、地域印记、联结城乡”为原则,通过绘本、摄影、视频、图解等视觉形式,以概况、日常、茶林、人与物、建造、另一种背景等数个单元来呈现各个团队在景迈山所做的田野调查、建筑设计、室内改造与空间利用等多项工作的进程与结果。

图/专家们参观展览 摄影/李锐

图/展板与实物陈列 摄影/张鑫

2

哎冷山古茶林

参观完展览,考察团一行驱车前往芒景村的哎冷山古茶林。哎冷是带领布朗族定居芒景的部落首领,也是布朗族人心中的“茶祖”。哎冷山古茶林主要分布于呈南北走向的哎冷山东麓,海拔为1120-1580米。一进入古茶林,大家就被郁郁葱葱的植被、清新怡人的空气所吸引。在芒景村南康书记的带领下,讲解员边走边向大家指认各种植物。团员们不仅看到了寄生于茶树上的“螃蟹脚”、珍贵的楠木、参天的侧柏,还对古茶树的生长形态、林下种植方式、茶花茶果有了一个直观的认识。

图/古茶林内指认植物 摄影/李超

图/寄生于茶树的“螃蟹脚” 摄影/谭春

图/专家们在哎冷山古茶林 摄影/李超

路过一棵高大的古茶树,南康书记停下了脚步,原来这就是布朗族带有自然崇拜色彩的茶魂树。布朗族人通常会选择每块茶地里种植的第一棵茶树为茶魂树,其根部附近埋着一根木桩,并有一个小竹篮为标志。春茶开采前,要先向茶魂树献礼磕头,由长者采下茶魂树的第一把鲜叶后方可采摘其他茶树。同时,茶魂树作为一种精神信仰,也有效地规范了村民的开垦、采摘行为,对古茶林的保护与延续起到了积极的作用。面对这神秘、神奇的茶魂树,大家纷纷驻足观看,啧啧称奇。

图/哎冷山茶魂树 摄影/左应华

图/南康书记讲解茶魂树 摄影/张雪纯

参观完茶魂树,在向山顶行进的途中,路遇美丽辛勤的布朗族姑娘在给古茶林除杂草,这加深了大家对古茶林日常管理维护的认识。南康书记一时兴起,还为大家表演了在茶树上采茶的技艺,身手敏捷,动作娴熟,赢得了一致叫好。传统的采茶技术作为非物质文化遗产,也是布朗族茶文化的重要组成部分。

图/南康书记表演采茶 摄影/李超

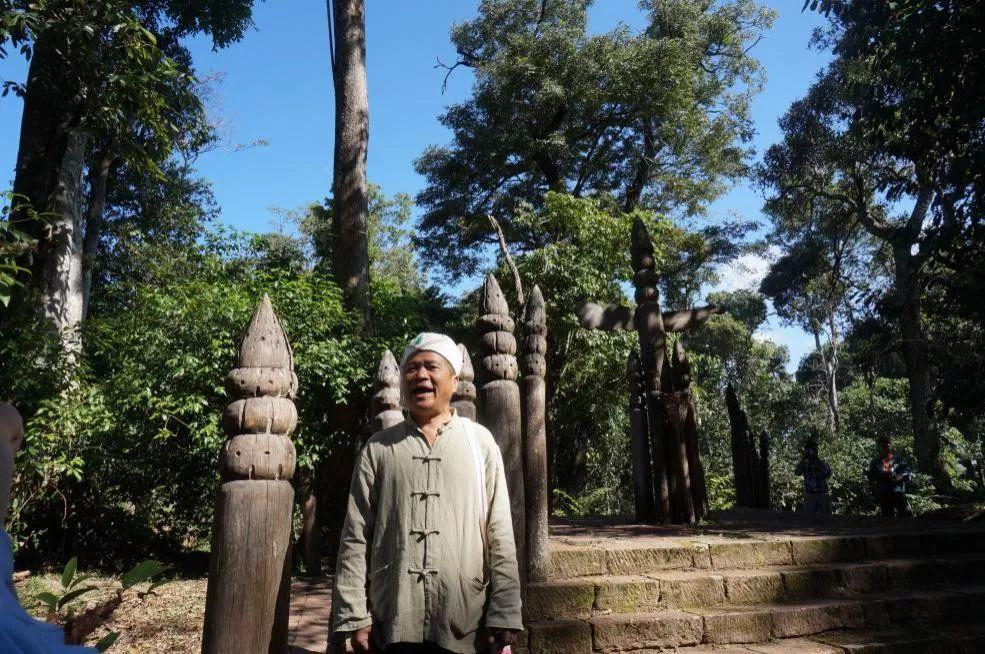

临近山顶,山路渐渐陡峭起来。但“无限风光在险峰”,咬牙坚持到了最高处,就是布朗族祭祀茶祖的所在地—茶魂台了。待所有人到齐之后,只见南康书记振臂高呼,诵念经文,召唤茶魂。古老而神秘的经文声回响在茶林之间,震天动地。布朗族人对自然的崇拜、对祖先的敬仰之情超越了语言,感染了在场的每一个人。随后,南书记还为大家讲解了茶魂台的形制及其象征意义,以及布朗族茶祖传说和祭祀传统。古茶林所承载的自然价值和文化内涵相辅相成,突出了它作为文化景观类型的遗产特征。

图/神秘的茶魂台 摄影/自培平

图/南康书记呼唤茶魂 摄影/张雪纯

下山途中还路过了七公主坟。“南发来”公主是傣王的女儿,她为了布朗族和傣族的和谐共处嫁给了哎冷,是深受布朗族人爱戴的“族母”。公主坟见证了两个民族之间的文化交流和团结发展。

3

阿百腊山庄品茶体验

结束了大汗淋漓却又收获满满的哎冷山古茶林之行,接下来是轻松惬意的阿百腊山庄品茶体验。刚一下车,团员们就被正在制作布朗族传统茶饮的村民们吸引了过去。无论是需要用糯米饭团发酵的酸茶,还是清香甘甜的竹筒蜂蜜茶,都独具布朗族民族特色。大家争先恐后地品尝起来,试过之后都赞不绝口。

图/布朗族酸茶、竹筒蜂蜜茶 摄影/李超

进入屋内,几个制茶师傅正在热火朝天的压制茶饼。作为传统制茶工艺的最后一步,需要将做好的茶叶放在一个网兜里捆绑、定型。为了使茶饼更加紧实平整,还需要将它放到石舂下面,人踩在上面转动使其压紧。看到此情此景,ICOMOS文化景观专业委员会前主席Monica Luengo女士跃跃欲试,忍不住上前体验了一把。没想到看似容易的一个步骤,要掌握好其方向和力度也并非易事。看来茶人的功力非一朝一夕能够练就。

图/Monica体验压制茶饼 摄影/李超

这边大家还在轮番体验着压制茶饼,那厢南康书记已经开始了布朗族传统烤茶的表演。他先向来宾们一边演示一边讲解着晒青、杀青、蒸青的工序及作用。之后他将制作好的茶叶放入土锅之内,将其架在柴火堆上烤了起来。熊熊的火苗跳跃升腾,不一会便蒸气袅袅,茶香四溢。好客的布朗族姑娘向远道而来的客人一一奉上烤茶一杯,火炙过的滚烫和茶汤的清冽交织而成的美妙滋味、原始的散发着泥土气息的茶器和南书记对火候、时间把握得炉火纯青的娴熟技艺,赢得了大家的热烈掌声。布朗族内涵丰富的制茶技艺、博大精深的饮茶文化深深地融入了村民的日常生活之中。

图/南康书记制作烤茶 摄影/张雪纯

4

翁基老寨

离开了阿百腊山庄,上午的行程便告一段落。在帕哎冷庄园享用完午餐之后,考察团便前往芒景行政村的翁基老寨。位于哎冷山北部的翁基老寨是景迈山保存最完好的布朗族村寨。刚一下车,大家便看到一位德高望重的长者早已等候在缅寺前面,他就是深受布朗族人尊敬的“非遗传承人”苏国文老师。对本族文化深有研究的苏老师向大家介绍了布朗族以自然崇拜、祖先崇拜、南传佛教三者结合的信仰体系,以及相关的文化传统、节庆风俗。他对于发扬、传承民族文化视为己任的赤子之心,深深地打动了在场的每一个人。

图/苏老师介绍翁基佛寺 摄影/张雪纯

听完讲解,大家便自行在翁基佛寺参观。佛寺由佛殿、僧房、藏经阁等组成,基本沿中轴对称,外观质朴而端庄,气氛庄严而肃穆,是村内神圣的信仰空间。翁基佛寺旁还有一株千年古柏,古柏与古寺相伴而生,枝繁叶茂、绿荫如盖的古柏吸引着团员们或细细地驻足观看,或虔敬地绕起一周。

图/在翁基古寺考察 摄影/李超

图/翁基古柏 摄影/张雪纯

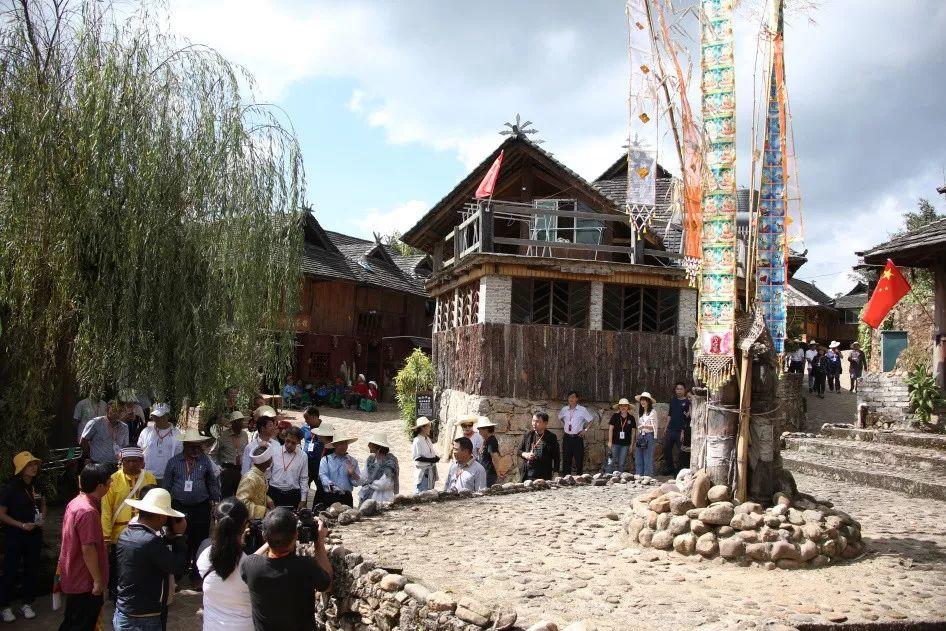

穿梭于村寨之中,大家一边欣赏着美丽的村落景观,一边听着芒景村南海明书记对布朗族传统干栏式民居的讲解,尤其是屋脊两端独具特色的“一芽两叶”装饰,充分体现了茶在景迈山地区布朗族人心中的崇高地位。除了民居建筑之外,形制独特的寨心也是布朗族村落中不可或缺的部分。在了解了寨心的确立形式、代表意义、相关祭祀活动之后,大家对布朗族传统村落所蕴含的宗教信仰与文化内涵又有了新的认识。

图/翁基寨心 摄影/李超

在一座传统建筑前面,南书记驻足停了下来,原来这是“今日翁基”展览所在地,同时它也是对传统民居保护利用的一个探索实例。从外观看,这座房子与其他民居无异,进去之后才发现它被改造成了宽敞明亮的展陈空间。通过手绘、影像、模型、测绘图等方式,展现了翁基的自然风景、植物资源、社会概况、村落格局、传统建筑、民俗节庆、乡土手工、生产生活、制茶饮茶。展览通俗易懂的形式和详实丰富的内容获得了专家们的好评。

图/专家们参观“今日翁基”展览 摄影/张雪纯

5

大平掌古茶林

从翁基老寨出来,下一站是景迈村的大平掌古茶林。大平掌古茶林位于白象山南麓,坡度较哎冷山古茶林为缓,在这里可以更为清晰地看到古茶树的林下种植方式及它所形成的的乔木层-灌木层-草本层立体群落结构。古茶林内还有一棵茶王树,它是景迈山年龄最大的茶树之一,约有300年历史。和布朗族一样,傣族也有茶神祭祀传统,茶林景观的塑造同样受到了原始宗教的影响。

图/大平掌古茶林内高大的乔木 摄影/张雪纯

图/专家们考察大平掌古茶林 摄影/李超

图/大平掌古茶林合影留念 摄影/李超

6

糯岗老寨

结束了大平掌古茶林的参观,专家考察的最后一站来到了景迈行政村的糯岗老寨。糯岗老寨是景迈山保存最完好的傣族村寨。从村口的风雨桥进入村寨,穿过尺度宜人的街巷和质朴素雅的民居,考察团一行来到了村寨南侧的观景台,在这里可以登高望远,俯瞰糯岗全景。村寨选址于茶林之中,以寨心为中心呈典型的向心布局,高大华丽的缅寺位于村寨北侧山丘的制高点处,村内家家户户都是黑灰色的缅瓦屋顶,屋脊以具有傣族特色的黄牛角为装饰。整体村落风貌和谐美丽,既有岁月沧桑,又具有鲜明的民族特色,其保存的真实性、完整性令国外专家惊叹。管理局的工作人员还向大家介绍了传统村落保护工程的开展实施情况,建筑修缮与环境整治工作以遗产价值为导向,在尊重原住民生活习惯的前提下进行了必要的居住环境提升改善,科学的理念与所取得的成效也获得了专家的认可,并向中国同行了解传统村落保护的有关经验。

图/考察团一行在糯岗老寨 摄影/李超

图/糯岗老寨民居及牛角脊饰 摄影/李超

图/从观景台俯瞰糯岗老寨 摄影/李超

结语

依依不舍地离开了糯岗老寨,一天的专家考察也就此结束了。充实丰富的行程中,既徒步游览了古茶林,也漫步于传统村落,既观看了采茶、制茶技艺展示,也品尝了民族特色茶饮、茶食。虽然限于时间,很多都只是匆匆一掠,但景迈山茶林景观所蕴含的自然资源、生态智慧、宗教信仰、民族文化和茶文化,给大家留下深刻而美好的印象。

相关链接:

作者:张雪纯

北京国文琰文化遗产保护中心有限公司

综合三所规划师

美国哥伦比亚大学 历史性建筑保护硕士研究生

清源目前支持搜索的关键词如下

遗产地| 鼓浪屿| 蔚县| 景迈| 团山| 碧山| 呈坎| 景德镇| 庐山| 遗产点| 佛光寺| 千佛崖| 拉加寺| 双林寺| 宝梵寺| 二王庙| 明十三陵| 太和城| 喇家遗址| 周口店| 灵渠| 遗产类型| 石窟| 石质文物| 壁画| 彩塑| 城墙| 遗址| 木构| 乡土遗产| 近现代遗产| 灌溉遗产| 专题| 世界遗产大会| 藏式建筑| 道教建筑| 洞天福地| 学术资讯汇| 建博会| 清源作者| 吕舟| 魏青| 张荣| 邹怡情| 吕宁| 陈怡| 蔡晓萌

*本期编辑廷廷。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):“茶文化景观保护研究和可持续发展国际研讨会”专家考察

文化城市

文化城市