三亚河和临春河作为三亚的母亲河,是三亚城市重要的标志景观,也是城市发展历史的见证者。两河独有的潮汐河的特点,为两岸红树林的生长提供了得天独厚的条件。“红树繁盛、白鹭成群”也因此成为了三亚城市最具特色的景观。然而,在三亚城市高速发展的过程中,两河也出现了国内大多数城市中都会面临的生态问题,红树林大量遭到破坏、滨水绿地空间支离破碎、城市违建侵占绿地、沿河道路不通、污水直排河道等情况随处可见,这一系列的“城市病”使三亚呈现出与优美海滨大相径庭的滨河环境,严重困扰了三亚城市的发展。

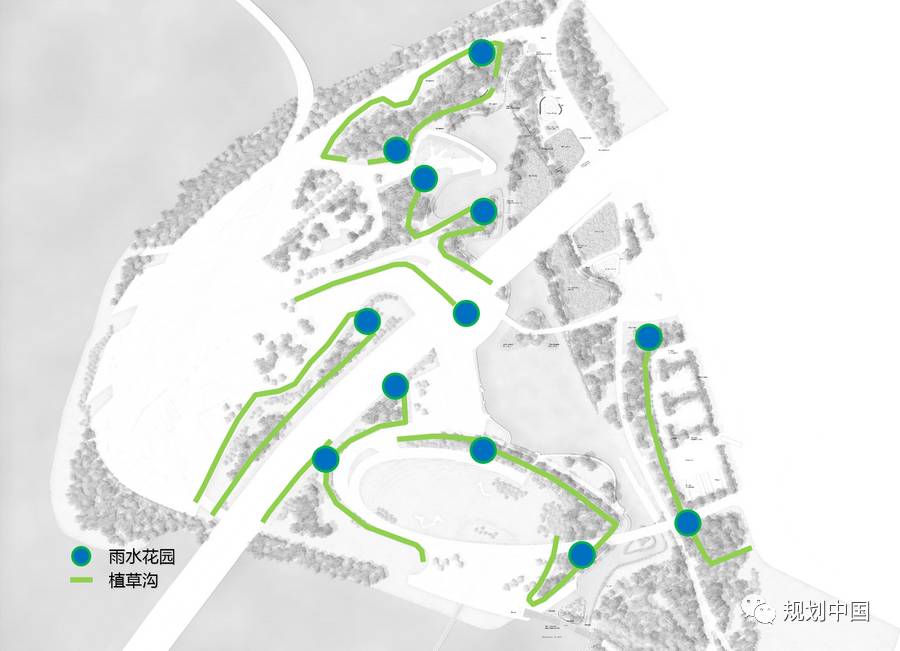

两河四岸整治修复工程是三亚落实“河的修复”所开展的重点工程,规划从修复红树林生态系统、打造海绵河岸、突出热带植物特色、联通滨河绿道、修补景观空间、完善服务设施6个方面着手,沿河建设一系列的公园绿地,包括丰兴隆生态公园、东岸湿地公园、湖心岛公园、红树林生态公园、市民百果园、春光路带状公园、临春岭公园、金鸡岭公园以及白鹭公园等,其中以丰兴隆生态公园的建设最具代表性,也最具推广价值。

丰兴隆生态公园的选址从生态效益、公共空间、交通组织等多方面出发,希望将公园的生态效益发挥到最大。公园位于三亚两河交汇口,空间上联系了不同的城市片区与组团。同时这里也是三亚两河沿线公共绿地资源分布最集中的区域,是两河生态系统的咽喉要道。多元的城市界面、充足的绿地空间、纷杂的生态矛盾,使其成为两河景观整治修复的“生态咽喉”。两河交汇口周边的城市用地以大面积居住用地为主,居民对户外公共开放空间的需求迫切。现状用地被河道和城市交通分成了5个相对独立的区域,交通组织混乱,人车混行严重,大大降低了公园绿地的使用效率,而且存在很大的安全隐患。

公园用地面积16公顷,定位为具有生态示范性的,以市民活动、科普教育为主的城市生态公园。

公园的建设主要突出三个方面的特点。首先,公园体现了综合性的生态修复的理念。在公园范围内,设计重点对红树林生态系统进行了恢复。针对现状不同驳岸用地条件,采用不同的恢复措施,同时结合景观游览组织,打造集生态保护、科普教育、游览观光等功能于一体的红树林生态系统。同时乡土植物群落的构建也是本次生态修复的重点工作。在种植设计上突出热带地区植物特色,以“浓、密、荫”的复层种植形式为主,选用当体乡土树种,突出主题性植物空间的打造。

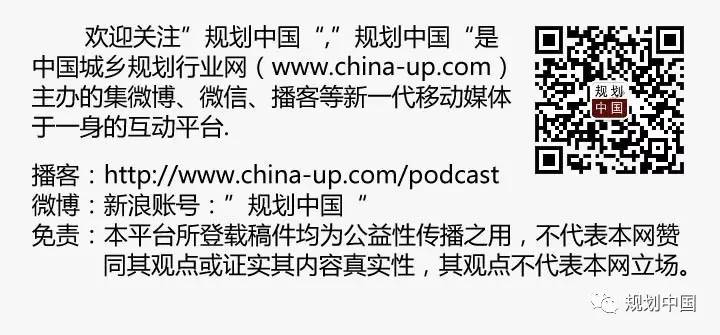

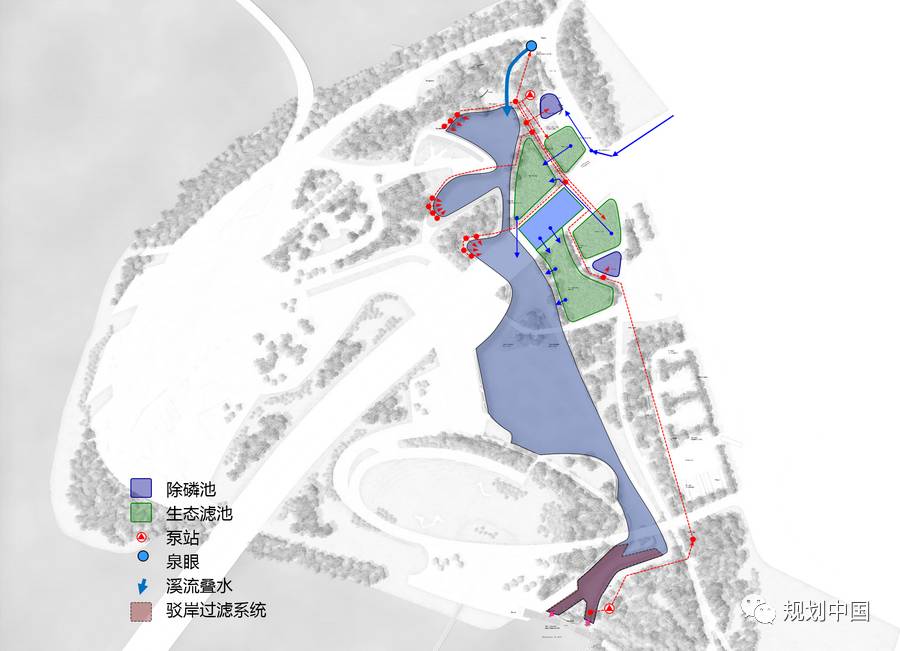

第二,将公园的水环境系统修复与海绵设施的打造相结合。公园作为海绵城市的重要示范点,设计过程中充分考虑雨水分区收集利用的设计方法。结合树根状的路网与水网形态,布置多种海绵设施,充分起到示范作用。在两河大的海绵系统之下,公园内海绵设施重点采用景观化的手法解决河道水体污染问题。设计具有净化功能的雨水净化系统,处理因城市管理及管网建设不健全,所产生的合流制溢流对河道水体的污染。同时,考虑到三亚雨旱季分布及其鲜明这一特点,设计在公园内部结合海绵设施,建立一套水调蓄循环系统。将中水管网引入园内,同时通过景观化的工程措施,打造可以应对不同季节特征的水循环系统,同时体现中水回用的理念。

第三,人性化场所的构建。沿公园外侧设计了一条完整不间断的步行绿道环廊系统,串联被河道和城市道路分割的绿地空间,构建人性化的游览组织系统。在公园活动内容的设计上,结合三亚旅游季与淡季分明的特色,设计了可满足不同功能的“潮汐模式”景观。在公园设施的设计上,考虑三亚长年高温、日照强烈的特点,充分布置了遮阳、降温设施的布置。

城市滨水空间的生态修复是一项综合复杂的工作,在三亚的工作中,强调以风景园林专业为主导的修复方法,注重生态效益、景观效益、经济效益、社会效益、文化效益多方面的结合,希望让城市再现绿水青山,使居民生活在优美、舒适、休闲的城市环境之中,给子孙留下天蓝、地绿、水净的美好家园。

串联不同绿地的景观桥

丰兴隆公园海绵系统平面图-1

丰兴隆公园海绵系统平面图-2

丰兴隆公园建成后实景鸟瞰

丰兴隆生态公园景观设计平面图

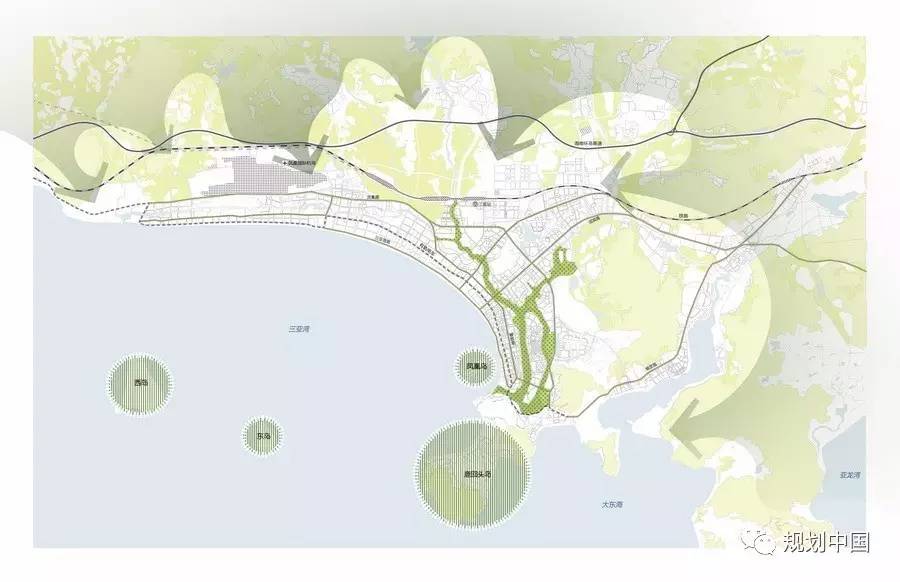

两河四岸景观规划总图

两河区位图

注:本文出自《城市规划通讯》2017年第4期“中规院专栏”.责任编辑 肇颖.