原文始发于微信公众号( 规划中国 ):“城市双修”成“正果” 千年古镇迎“蝶变”!

长按二维码

领略景德镇双修后的成果

1

“城市双修”成“正果”

千年古镇迎“蝶变”

“城市双修”,即城市的“生态修复、城市修补”,是指用再生态的理念,修复城市中被破坏的自然环境和地形地貌,改善生态环境质量;用更新织补的理念,拆除违章建筑,修复城市设施、空间环境、景观风貌,提升城市特色和活力。一年多以前,景德镇被列为国家第二批19个“双修”试点城市之一,大规模的“城市双修”行动由此展开;一年多来,景德镇人用实干将千年古镇变成了一座看得见山、望得见水、记得住乡愁的魅力都市,谱写了城市复兴转化、建设美丽中国的生动新篇章。

治山理水 显山露水

提升绿色发展竞争优势

良好的生态环境,是城市立市之本。

在推进“城市双修”过程中,景德镇视山水为城市的脊梁血脉,尊重城市原有的地形地貌和山水景观,挺起脊梁,疏通血脉,不轻易劈山、挖河、填湖,保持原有的弯弯曲曲、高高低低、起起伏伏,若隐若现的自然之美、生态之美,彰显城市个性。

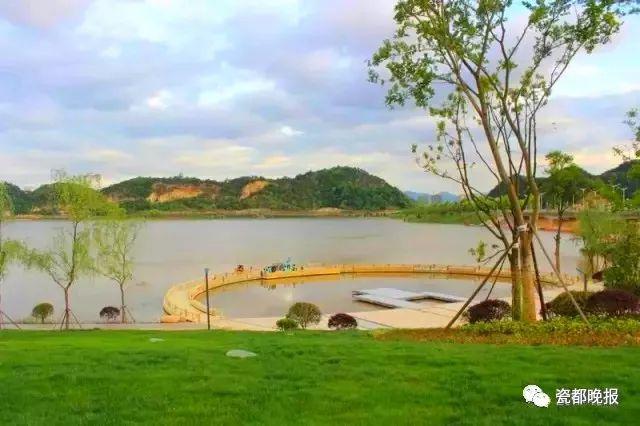

为加强山体生态修复和水系生态治理,景德镇将全市约51万平方米需要修复的山体面积列入“双修”项目库,截至2018年5月已修复15万平方米山体,12万平方米山体正在修复中,约24万平方米计划2019年3月前全部修复完成;重点针对昌江、西河、南河进行治理改造,已完成新昌南湖公园、西河湾湿地公园、宝石码头公园、南河蓄洪湖公园、昌江百里风光带(浮梁段)等重点项目,有效改善城市水坏境。未来还将开展西河湿地公园、天宝桥湿地公园、昌江百里风光带(城区段)等项目建设。此外,景德镇市还改造建设了国家森林公园等10个城市公园,新增城市绿地100多万平方米,打造了30个便民休闲的小游园和绿岛。

森林公园风景如画

2017年,景德镇空气质量监测有效天数362天,其中优良天数331天,优良率高达91.4%,列全省第一;全年PM10平均浓度67μg/m3,PM2.5平均浓度41μg/m3,成为全省唯一一个完成了空气质量优良天数率和PM2.5两项约束性指标任务的设区市。2018年,景德镇全市植物覆盖率由“双修”前的0.33上升到0.35,破损山体修复率由“双修”前的10%上升到60%;破损山体绿地覆盖率由“双修”前的0上升到70%;山体修复面积由0平方米上升到530000平方米。控制断面的水质和饮用水水源,均由“双修”前的3至5类水提高到2至3类水。

漫步在当下的瓷都,新昌南湖水波粼粼、宝石码头风光旖旎、西河湾湿地游人如织、国家森林公园葱郁葳蕤……摘掉“脏乱差”帽子的景德镇逐渐找回了一个国际瓷都应有的城市形象和内在气质。

西河湾湿地公园

文化复兴 人本回归

铸牢千年瓷都城市之魂

璀璨的陶瓷文化,是景德镇兴市之魂。

作为国家历史文化名城,景德镇目前正处在以生态文明为基础,转变发展方式、实施创新驱动的城市转型期,其做好“城市双修”的核心课题就是如何在转型过程中延续并彰显丰厚的以陶瓷文化为灵魂的城市文化,使城市文化遗产、城市生活、城市空间与陶瓷文化产业发展相得益彰,以及如何改善瓷业文化传承者、产业转型从业者的生活生产条件,凝聚人心,增强城市的文化自信。因此,景德镇确定了“双修”服务城市转型、促进城市文化复兴、实现人本回归的工作目标,并在生态修复、城市修补的基础上增加了文化修筑,讲好千年瓷都城市双修“3.0版”文化复兴的故事。

千年窑火创造了景德镇独一无二的陶瓷文化,景德镇坚持把历史街区保护作为“双修”的重要内容,以创建景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区为抓手,以御窑厂遗址为核心,以“三陶一区”为重点,按照“修旧如旧、原地保护”的原则,对老街区、老厂区和老窑址实施了“点、线、面”的立体控制和保护。御窑厂、明清窑作群等古窑遗址得到了保护修缮,一批老工厂生产线退城进园,原汁原味地保护了老城区的风貌风格、文化肌理,再现了景德镇1000年陶瓷文化遗迹、600年御窑文化和100年陶瓷工业遗存。

御窑厂

在保护传承陶瓷文化的同时,景德镇大力实施“文化+”战略,积极发展陶瓷文化创意产业,将文化优势转化为发展优势,促进文化与科技、信息、旅游、金融深度融合,实现创造性转化、创新性发展。其中,陶溪川文化产业园项目就是以陶瓷工业遗存保护利用为基础,以文化创意产业和旅游发展为主业态打造的融“食宿行游购娱”于一体的城市文化创意街区,并成功入选了住建部城市双修产业升级与园区整合规划示范样板。位于陶瓷工业园的景德镇邑山陶瓷工业综合体项目,将景德镇老城区陶瓷企业进行搬迁,实现“退城进园”,不仅解决了传统工作室模式中的资源散乱、生产粗放、产能低下、质量不稳等问题,而且引入了目前国内最先进的生产线,通过全机械手实现自动化生产。而作为景德镇陶瓷行业“国字号”的“航空母舰”,今年7月正式挂牌的景德镇陶瓷集团更是进一步奠定了景德镇陶瓷产业“从无序到有序,从低端到高端,从分散到集中”的发展格局,掀开了景德镇陶瓷文化复兴新篇章。

科学规划 谋定后动

建设和谐宜居美丽家园

科学的规划引领,是推动发展的主心骨。

习近平总书记指出,城市规划在城市发展中起着重要引领作用,考察一个城市首先看规划,规划科学是最大的效益,规划失误是最大的浪费,规划折腾是最大的忌讳。为提升规划效益,避免“瞎折腾”,景德镇在全面系统梳理归纳城市生态环境和历史文化的特点,确定在开展城市“双修”区域的基础上,聘请中国城市规划设计研究院和北京清华同衡城市规划设计院高起点、高标准、高质量参与编制城市“双修”专项规划,明确城市近期、中期、远期的发展定位,让市民共知、共享未来城市发展的美好愿景。

“城市双修”是一项民生工程,更是一项民心工程,需要全社会的共同支持和参与。在“双修”工作启动初期,景德镇就以问题为导向,对境内四大水系、六大山体以及新老城区进行了细致的调查评估,广泛地征求市民意见,开展网上公众参与,梳理出生态环境受损、环境污染、基础设施建设滞后、违法建筑存量大、城区风貌失序、环境卫生差等突出问题,明确“城市双修”工作重点,并由此积极开展了城市生态修复、城市功能修补、城市设计及风貌控制三大“城市双修”专项规划编制。

规划先行,重在落实。为推动“双修”方案顺利落地实施,景德镇设立了由12家顶级设计单位30多名专家和技术人员组成的“双修”技术营,全方位加强项目技术指导力度和服务水平,并制定了《景德镇市山体修复技术导则》、《景德镇市背街小巷整治提升技术导则》等一系列技术指导文件,为“双修”项目保驾护航。2017年,景德镇完成双修项目共23个、61个单项,总投资估算约150亿元;2018年正在推进项目共67个(其中续建49个、新建项目18个)、478个单项,总投资估算约283亿元。随着“双修”项目的开花结果,一幅幅和谐宜居的秀美画卷正在瓷都大地徐徐展开……

珠山区部所小巷改造后

“城市双修”工作是一项新时代新形势下的新兴课题,2017年11月,江西省生态修复城市修补工作现场推进会在景德镇举行,向全省推广“景德镇模式”;2018年11月,全国生态修复城市修补现场会也将在景德镇召开,千年古镇用一场华丽“蝶变”再次成为镁光灯下的焦点。在下一个“一年间”,景德镇也必将鼓足勇气,砥砺前行,为“城市双修”探索更多宝贵经验,彰显千年瓷都的时代担当。

2

一笔添色彩 一笔描内涵

“城市双修”绘就

景德镇转型发展新画卷

位于江西省东北部的景德镇,是享誉世界的千年古镇、世界瓷都,有着两千年的冶陶史、一千多年的官窑史、六百多年的御窑史,创造了“工匠八方来,器成天下走”的繁荣景象,是首批国家历史文化名城,是一座可以与世界对话的城市。

但在发展过程中,景德镇和全国很多老工业城市一样,面临着资源枯竭带来的经济社会发展困局。“脏、乱、差”一度成为景德镇的代名词,严重影响了这座城市的美誉度。2015年10月起,景德镇以问题为导向,顺应人民期盼,全城动员、全民参与、全域行动,打了一套环境综合整治的“组合拳”,开展了一场“脏、乱、差”的歼灭战。在努力实现城市美、乡村美的基础上,抢抓入选国家第二批“城市双修”试点城市的关键机遇,经过一年多来的努力,在城市硬环境得到更新的同时,城市品质进一步提升,特色风貌进一步优化,综合竞争力得到全面提高。

如今,景德镇通过“城市双修”,在继续“塑形”的基础上,努力“铸魂”———铸好景德镇的文化之魂、文明之魂、产业之魂、民生之魂,推动景德镇从建设到管理、从形象到功能、从“面子”到“里子”,都实现脱胎换骨的变化,使景德镇对外既有知名度又有美誉度,对内既有自豪感又有归属感,成为展示陶瓷文化的名片、讲述江西故事的平台、传递中国声音的窗口。

生态修复让“绿色资产”

变成百姓的“生态红利”

深秋时节,瓷都景德镇气爽宜人。修葺一新的景德镇国家森林公园内,秋叶渐红、残荷映日,斑斓的色彩将这座占地面积达1050亩的森林公园点缀得美不胜收。徜徉其间,头顶是参天大树、脚下是兰花三七,枝头渐黄的枫叶,缓缓飘落在宽阔整齐的草坪上……在这里,俯拾皆是的美景让每一个游人流连忘返。

看到这里,你一定想象不到,在一年多以前,这里完全是另外一副模样:一所传染病医院的住院部、一家停产已久的牛奶厂、一座废弃多年的游乐场及170余户棚户居民分头“盘踞”在森林公园的各个角落。从高空俯视,这里虽然依旧绿树参天,但步入其中,残垣断壁密布、生活垃圾成堆、水体恶臭不堪,内部真实环境和森林公园的名头有着天壤之别……

按照“生态修复”的工作思路,我市首先将“蚕食”公园的单位和棚户居民迁出,再通过整体打造,充分利用公园内既有的丘陵地势和古树分布,按照“路随树走”的理念设计游步道路,增加叠水、溪流、青石板桥、园林和木屋等景观,恢复被侵占破坏的山体植被,修复了城市生态,一座位于城市中央、开放共享的天然氧吧华丽回归。

秋风起,候鸟归。近段时间碧波荡漾、绿树成荫的昌南湖湿地公园,成了候鸟迁徙途中的一处“驿站”,南归的候鸟成群结队地聚集在这里小憩。每天清晨,当日出东方,淡淡的水汽氤氲在水面上,一只只美丽的小鸟成群结队出来觅食,好一派人与自然和谐共生的美丽画卷。

昌南湖湿地公园航拍图

然而你同样想象不到,今天的昌南湖湿地公园在两年前还是一片十年九涝的棚户区,每逢暴雨,附近西河水位暴涨,不同程度的内涝灾害就会在这片区域无情上演。加之这里地处城乡结合部,私搭乱建现象严重,群众生活环境恶劣,治安防控压力巨大……经过一年多综合整治,十年九涝的棚户区被整体搬迁。通过建设翻板闸抬高水面,面积达千亩的珍贵湖面跃然而出。再通过陆地绿化、水生物种植、景观道路建设、山体修复等一系列生态修复手段,一套弹性生态海绵系统正在这片区域逐步形成。

行走在景德镇,像这样还绿于民、还景于民的生态修复项目将景德镇的“绿色资产”真正变成了百姓的“生态红利”。优美的生态环境、优越的地理位置、齐全的配套设施、全天免费开放的城市生态公园建成一个火一个,获得了群众发自内心的“点赞”。

2013年9月7日,习近平总书记在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲并回答学生们提出的问题,在谈到环境保护问题时他指出:“我们既要绿水青山,也要金山银山。宁要绿水青山,不要金山银山,而且绿水青山就是金山银山。”江西省也在今年的省委十四届六次全会上再次将“绿色崛起”列入省委工作方针。2018年,景德镇市植物覆盖率由“双修”前的0.33上升到0.35;破损山体修复率由“双修”前的10%上升到60%;破损山体绿地覆盖率由“双修”前的0上升到70%;山体修复面积由0平方米上升到53万平方米。控制断面的水质和饮用水水源,均由“双修”前的3至5类水提高到2至3类水。我市建成区绿地率为45.4%,公园绿地服务半径覆盖率为97%,修复山体11处,整治疏浚河道水系1790公里,改造建设了国家森林公园等10个城市公园,新增城市绿地100多万平方米,打造了30个便民休闲的小游园和绿岛。去年我市空气质量监测有效天数362天,其中优良天数331天,优良率高达91.4%,列全省第一;全年PM10平均浓度67μg/m3,PM2.5平均浓度41μg/m3,我市成为了全省唯一一个完成了空气质量优良天数率和PM2.5两项约束性指标任务的设区市。

城市修补让人民群众

生活得更方便、舒心、美好

近日,习近平总书记在广东考察时指出,城市规划和建设要高度重视历史文化保护,不急功近利,不大拆大建。要突出地方特色,注重人居环境改善,更多采用微改造这种“绣花”功夫,注重文明传承、文化延续,让城市留下记忆,让人们记住乡愁。

的确,城市修补是在城市发展从外延式扩张转向内涵式发展时期,所提出的城市设计新理念和城市建设更新的方法。作为我国首批国家历史文化名城,保护景德镇历史文化遗产的整体性、原真性、可读性和可持续性,成为了景德镇在城市修补过程中不可或缺的重要元素。

位于景德镇市珠山区的陶溪川文创街区,占地197亩,前身是曾经被誉为“景德镇皇家瓷厂”的宇宙瓷厂。该厂诞生于1954年,是典型的城市老工业区。上世纪90年代,在市场经济大潮的冲击下,宇宙瓷厂逐步进入企业改制、破产的困境。2013年,陶溪川一期项目以原宇宙瓷厂为核心启动区,遵循“厂房改造、文化塑造、功能再造、环境营造”的理念,对厂内22栋风格各异的老厂房、工业建筑,以及煤烧圆窑、隧道窑等工业设施进行抢救性保护修缮,建设陶瓷工业遗产博物馆,以及美术馆、国际工作室、陶瓷文化研究交流中心、精品酒店和创意餐厅等。2017年11月,陶溪川博物馆成功获得联合国教科文组织颁发的亚太遗产创新奖。

陶溪川文创街区

像陶溪川一样,这种能够留住城市记忆、延续历史文脉的城市修补案例,就是景德镇走向世界的通行证和通往未来的压舱石。近年来,特别是入选国家第二批“城市双修”试点城市以来,景德镇努力做好遗址遗迹的原生态保护,突出以御窑厂遗址为核心的老城整体风貌保护,原汁原味地保护老城的风貌风格、文化肌理,充分展现千年古镇的魅力,使老城始终是“活着的历史”。坚持修旧如旧、建新创新,修复好历史文化街区、老厂区、老里弄、老窑址,呈现老城的内涵和活力,充分彰显历史文化名城的价值。在全面保护的前提下,大力加强老城区基础设施等配套项目建设,本着“整洁、整齐、整治”的原则,按照“路平、水通、灯亮、线齐、墙美”的要求,全面清理破烂、破损、破旧的市政设施,改造背街小巷、改造菜市场、改造旱厕、打通断头路、消灭泥巴路、增加停车位,使老城保护和民生改善相得益彰。

“昔日蟠龙岗,名字叫得震天响。天晴吃灰土,落雨泡泥汤,乱搭建,乱摆摊,出门心里堵得慌;如今蟠龙岗,名字叫得震天响。路平心也宽,花开眼前亮。小广场,文化墙,城市双修都在忙。”这是“城市双修”工作开展后流传在景德镇市昌江区西郊街道蟠龙岗社区的一首“打油诗”,由居民自发创作而成,并在广大居民中广为传播,成为蟠龙岗社区及周边背街小巷整治后的真实写照,生动反映了整治前后发生的巨大变化,是居民发自内心的褒奖和点赞。

蟠龙岗社区周边环境

2015年12月20日至21日,在北京召开的中央城市工作会议指出,城市的核心是人,人作为最为关键也是最为重要的因素,其需求无非衣食住行、生老病死、安居乐业。城镇建设水平关联居民生活质量,也是城市生命力所在。提高城市发展的持续性、宜居性,解决好人的问题,让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好,不仅是城市工作的价值指向,而且是城市管理和服务的重要标尺。近两年来,景德镇重点打造了30个“步行15分钟”便民服务圈,完成了背街小巷改造239条,有序有效推进农贸市场、停车场、垃圾中转站、厕所等城市配套项目248个,新建停车场8座,建成后将新增1681个城区停车泊位。着力打通“断头路”,畅通“微循环”,平均路网密度由“双修”前的4.13公里每平方公里上升到4.4公里每平方公里。新建、扩建、改建城市道路34条57公里,投资30亿元、总里程30多公里的地下综合管廊建设工程基本完成。

凤凰山隧道

城市修补让人民群众

生活得更方便、舒心、美好

实施“城市双修”,让城市环境更美只是一种手段,其真正目的在于通过城市自然生态和功能的改善,进一步优化城市的文化生态,探索出一条适合自身的转型发展道路。

正是出于这一理念,景德镇紧紧抓住入选国家第二批“城市双修”试点城市的历史机遇,加快推进老工业基地调整改造和转型升级步伐,深入实施转型发展战略,通过活化陶瓷工业遗存、发挥瓷都品牌和人才优势、构筑双向开放高地,走出了一条以产业转型升级为核心,城市、民生和生态等各领域全面转型发展之路。

文化是城市之魂,是城市永续发展的动力之源。景德镇的陶瓷文化,历史悠久、底蕴深厚、魅力独特,是中国走向世界、世界认识中国的文化符号,具有独特的历史价值、文化价值、品牌价值。景德镇在“城市双修”工作中,以御窑厂为核心,以“三陶一区”为重点,对老街区、老厂区、老里弄和老窑址等实施立体控制和保护,开工建设了一批老街区保护利用工程,加快推进历史文化街区的保护工作。同时以点带面,继续加强历史文化名城和各类文化遗存保护和修复工作,原汁原味地保护老城的风貌风格、文化肌理,再现了景德镇1000年陶瓷文化遗迹、600年御窑文化遗址和100年陶瓷工业遗存。

如今的景德镇,在“城市双修”的带动下,转型发展亮点频现:陶溪川文创街区列入中国工业遗产保护名录(第一批),获批海峡两岸青年就业创业基地、江西省首批大众创业万众创新示范基地;景德镇御窑博物馆在戛纳举行的未来建筑奖颁奖典礼上获“最佳文化建筑”奖;每年有3万多名“景漂”艺术家和青年“创客”来景德镇寻梦创业,其中包括5000多名“洋景漂”。同时,还有1538名从景德镇走出去后被家乡环境氛围吸引,回到景德镇创业的“景归”人才,形成了独特的“景漂景归”现象……昔日的“草鞋码头”逐渐回归到一个国际瓷都应有的城市形象和内在气质。

建设中的御窑遗址博物馆

通过前一阶段的“城市双修”打下的发展基础,景德镇将以创建景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区为主抓手,使城市文化遗产、城市生活、城市空间与陶瓷文化产业发展相得益彰,增强文化自信,实现城市转型发展。

在具体工作中,景德镇将围绕保护传承陶瓷文化,努力打造具有世界影响力的“景德镇御窑厂国家考古遗址公园”和国家5A景区,把御窑遗址博物馆建成具有国际影响的文化地标。全面推进老街区、老厂区、老里弄、老窑址等元明清瓷业遗存保护和修复。加大非物质文化遗产保护传承力度,推动景德镇手工制瓷技术申报世界非物质文化遗产,延续城市历史文脉;将围绕推进文化创新发展,大力实施“文化+”战略,把自身的文化优势转化为发展优势,促进文化与科技、信息、旅游、金融深度融合,实现创造性转化、创新性发展。以陶阳里、陶溪川、陶源谷为空间载体,积极发展陶瓷文化创意产业,做强陶溪川文创街区等开放平台,通过强化人才工作,激发文化张力,在景德镇转型过程中彰显丰厚的以陶瓷文化为灵魂的城市文化,使城市文化遗产、城市生活、城市空间与陶瓷文化产业发展相得益彰,凝聚人心,增强城市的文化自信;将围绕扩大文化交流合作,充分发挥陶瓷文化的独特魅力,全面融入“一带一路”建设,加强与陶瓷类、艺术类、智库类机构合作,扩大与海外中国文化中心、孔子学院等机构交流。日前,中欧可持续城镇化合作项目落户景德镇,将有利于充分发挥景德镇的历史、文化、品牌、生态价值,打造“国际范”的品质城市。与国外中小学校、艺术院校建立联系,广泛开展国际陶瓷学术研究、国际游学研学等活动。广泛参与国家外事外交文化活动,充分利用国家盛会和国家平台让文化“走出去”,积极参与“感知中国”“中国文化年”等活动,为中华文化走出去贡献“景德镇力量”。

3

巧打生态发展牌

青山绿水引客来

“草鞋码头”,是昔日景德镇的另一个称呼———历史上,景德镇市因瓷业生产兴旺,四面八方穿着草鞋的工人汇聚到此就业谋生。如今,她已华丽转身,荣膺世界手工艺与民间艺术之都,加入全球创意城市网络……这就是景德镇,一个因瓷而生、因瓷而兴的城市。

长期以来,“脏、乱、差”的城市环境把景德镇这颗珍珠掩埋在泥巴里,严重影响了她的美誉度,使人们严重低估了她的历史价值、文化价值、品牌价值。生产发展和社会进步,促进了人们生态需求的升级。但沉疴不治、短板不补,何以谈发展?享有天蓝、地绿、水净的生态家园,已成为人民群众当下最普遍最强烈的期待。开放、包容、国际化的城市更需要有与之匹配的城市环境。景德镇历经千年仍窑火不熄,经历发展低谷、改革阵痛却初心不改。随着“复兴千年古镇、重塑世界瓷都、保护生态家园、建设旅游名城,打造一座与世界对话的城市”新发展定位的确立,经过近三年来的环境打造,她的独特韵味和魅力日渐显现出来,成为了展示中国文化的名片、讲述中国故事的平台、传播中国声音的窗口。

昌江百里风光带

时间回到2015年10月,景德镇市召开了全市“五城同创”动员大会,拉开了城市环境综合整治的序幕,作为一项服务群众的民心工程、吸引客商的信心工程、检验干部的作风工程、繁荣一方的发展工程全力推进。

在此基础上,2017年2月,景德镇市召开了全市城乡环境大整治动员大会。会议强调,不能让景德镇的“贵气”,掩埋在泥巴里,城乡环境大整治要城乡联动、城乡一体,让城市不仅形象美,还要功能美、文明美,做到城市美、乡村美,各美其美、美美与共。

城市环境,体现的是一个城市的管理水平,反映的是一个城市市民的文明素质,彰显的是一个城市的软实力,对客商的吸引、项目的落户、企业的发展都有着重大影响。从一定意义上说,城市环境的好坏,就是一个地方综合实力的体现。环境问题可以反映干部的工作水平和管理水平,也可以折射市民的素养、素质和品位。城市环境搞得好,就能促进人流、物流、信息流、资金流等要素汇集,就能让这个城市成为发展的高地、生活的福地,客商就会更加青睐景德镇,更有信心到景德镇来投资兴业。

改善城乡环境、塑造城市风貌、完善城市功能,努力留住城市的根与魂,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁。为达成这个目标,景德镇市用了三年时间,行动赢得了民心。在几百个昼夜不息的日子里,不变的是干群干事谋发展的铮铮情怀,换来的是一个崭新的“大瓷都”景象,素以陶瓷闻名的千年瓷都,逐渐多出了一张张透着绿意的“生态名片”,使得来景旅游的外地游客在充分领略陶瓷文化的同时,还能够看得见青山、摸得着绿水、感悟得了美丽乡愁。

美景如画的昌南湖湿地公园、国家森林公园、昌江百里风光带、金岭湖、香山园等一批大型生态项目的建成,优化了城市生态网络,美化了群众生活环境;全国一流的地下综合管廊、现代化的高铁商务区、国内最先进的“白改黑”路网改造等基础设施建设项目如火如荼;尽显国际范的陶溪川创意街区、三宝国际瓷谷、名坊园等文化项目魅力四射;航空小镇、汽车小镇等产业项目拔地而起。九景衢铁路通车结束了景德镇不通动车的历史。在这里,人们根本不需要穿越时空,那些跨越千年的陶瓷文明就近在咫尺;在这里,人们根本不需要东奔西走,那些犹如鬼斧神工般的陶瓷生产技艺便触手可及;在这里,人们根本不需要逃离城市,便可以与绿色自然“零距离”,与美丽生活“零距离”……

城市是一面镜子、是一个窗口,更应该是时间与空间、过去与未来巧妙结合、凝结着许多重大社会变革和英雄史诗的复合性艺术品。城市的绿化和亮化,不仅是要突出城市的文化灵性和“以人为本”的服务细节,更要充分体现城市个性和公众的认同感。

来看看景德镇的“绿色成绩单”吧:

随着山体不断复绿、水系逐渐变清,城市绿地湿地、山体小公园、城市风光带随处可见,2018年景德镇市植物覆盖率由“双修”前的0.33上升到0.35,破损山体修复率由“双修”前的10%上升到60%;破损山体绿地覆盖率由“双修”前的0上升到70%;山体修复面积由0平方米上升到体修复530000平方米。控制断面的水质和饮用水水源,均由“双修”前的3至5类水提高到2至3类水。全市建成区绿地率为45.4%,公园绿地服务半径覆盖率为97%,修复山体11处,整治疏浚河道水系1790公里,改造建设了国家森林公园等10个城市公园,新增城市绿地100多万平方米,打造了30个便民休闲的小游园和绿岛。去年全市空气质量监测有效天数362天,其中优良天数331天,优良率高达91.4%,列全省第一,全年PM10平均浓度67μg/m3,PM2.5平均浓度41μg/m3,成为江西省唯一一个完成了空气质量优良天数率和PM2.5两项约束性指标任务的设区市。

数字见成效,如今的瓷都,蓝天映衬碧水环绕,卫生洁净、道路宽敞、高楼林立,随处可见公园和绿地,整座城市风景如画。这些令人振奋的事例、数字无一不在阐述着,景德镇这座与世界对话的城市已然踏上了发展的高速公路,宏伟蓝图正向世人徐徐展开。毋庸置疑,随着城乡环境的变美,景德镇人文环境、政务环境、投资环境都在悄然改变,市民荣誉感增强了、干部作风扎实了、外界关注度更高了。人们纷纷评价,这里已然成为宜居宜业宜游的美丽家园。

景德镇双修成果展示平台

点击图片 登陆平台>>>

蝶变中的景德镇—— 文化复兴与城市重塑

从历史走来,与世界对话的“千年瓷都”——景德镇