点击上方蓝字关注

作者

张黎琪

摘要

上海外滩十六铺二期从设计竞赛到项目竣工历时7年。由于地块本身的局限性和地理位置的特殊性,在整个设计和施工过程中面临诸多挑战。此次设计从建筑的角度出发,重塑滨江岸线,在城市更新的历史片段中完成蜕变。

关键词

滨水空间;城市改造;公共空间;外滩风貌

随着上海浦江两岸岸线贯通的实现,越来越多的滨水空间向公众开放,整个城市的层次也更为丰富多样。在这新一轮的滨江岸线更新中,呈现出多元化的设计主题,场地原有的属性和特质被充分尊重,传承与创新兼顾,打造出令人惊喜的公共活动空间。

上海十六铺地区作为浦江沿岸45km重点段的组成部分,整个综合改造项目占地面积约5万m2,沿江岸线总长度约1.1km,南至复兴路轮渡站,北至新开河路,以东门路为界分为两期开发建设。先行实施的一期项目基地范围总用地面积30400m2,总建筑面积约68000m2,主要为黄浦江游船的旅游码头和配套商业,已于2010年投入使用。上海十六铺项目区位见图1。

图 1 上海外滩十六铺项目区位图

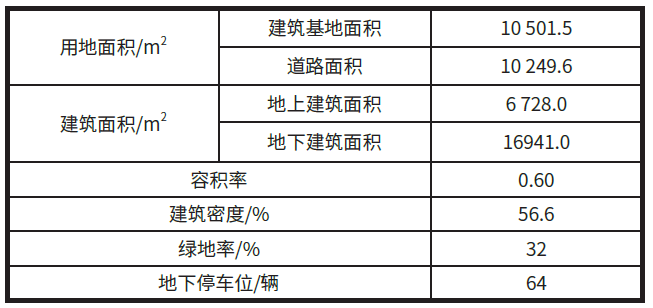

项目二期岸线长度为450m,占地20000m2(含道路10249m2),总建筑面积23000m2,陆域建筑工程包括黄浦江游览旅游码头,社会停车库,游船配套设施及观景平台。由于地块狭长,并且需要考虑与项目一期的过渡与衔接,对设计提出了一定的挑战。上海十六铺二期项目(以下简称十六铺二期)经济技术指标见表1。

表 1 十六铺二期主要技术经济指标

1

设计愿景

1.1 初衷

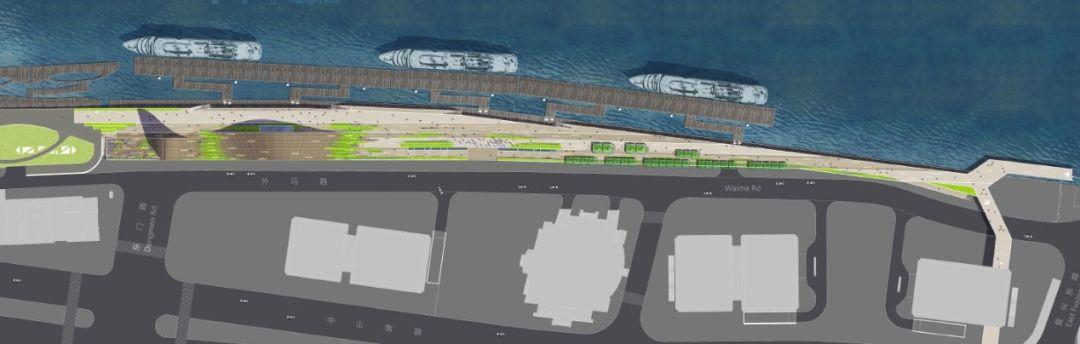

建筑的定义是明晰的,从路易.康的“让建筑成为他想成为的样子”理解,建筑总是服务于某种意图并承载着某种生活。建筑不是没有原因的孤立存在,而是与人或者场地建立着各种联系。不同区域的建筑有其特殊的地域性特征,场地属性常常直接决定了建筑呈现的姿态,而对于此次十六铺二期的设计,除了对用地条件和周边历史风貌的分析之外,设计更多地站在了建筑的这一边,思考建筑到底想要成为怎样的模样。十六铺二期总平面图见图2。

图 2 十六铺二期总平面图

1.2 目标

建筑师必须理解在建筑屋檐下的生活意图,这个是建筑功能的本质。任何脱离本质只追求形式和视觉效果的建筑,必然难以造成共鸣。

游船码头和公共景观平台是十六铺二期的功能本质。交通建筑具有繁杂的流线和强目的性,公共平台则注重开放和流动性,建筑需兼具严谨和放松的特质。同时作为浦江沿岸贯通项目的组成部分之一,既要服从项目的功能需求,但又不能过于保守流于平庸。

建筑与环境并非从属而是平等的关系,滨江建筑应该尊重场地的文脉和属性,不能单纯地为打造地标而标新立异,但也不该沦为环境的附属品。设计不能局限于某种边界,水域和陆域、建筑与环境、功能与形式应互相包容,有机地建立两者之间的联系而非生硬的切割界限。建筑与黄浦江可实现互动和角色置换,环境是建筑的舞台,建筑亦是场地的配角。

2

难点与对策

2.1 场地限制

有别于45km沿江岸线的其他设计段,十六铺二期的用地非常狭长,腹地最宽处为25m,最窄处仅为8m,在满足必须的红线退界后,有限的宽度必须尽可能地开放给公众满足通行要求。而观景平台同时承载着防汛通道的功能,提出防汛墙内侧至少6m的范围内可供防汛车辆通行。

十六铺二期项目作为十六铺一期与南外滩滨江的连接,与一期存在1.8m的高差需要在用地北侧处理,而南端与南外滩滨江平台贯通又被复兴路轮渡站打断,场地局促瞬时人流量大,必须选择合理的方式贯通景观平台。基于对场地的理解,十六铺一、二期高差处理采用对一期原有绿化加以改造,利用坡道和台阶相结合的方式完成标高过渡,利用高差打造阶梯式绿化,过渡形式自然并满足无障碍需求,上海十六铺一、二期高差处理见图3。

图 3 十六铺一、二期高差处理实景图

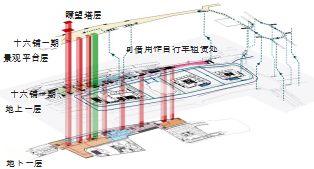

2.2 综合开发

由于用地狭长,且场地仅有一面临市政道路,消防疏散和建筑的出入口均需占用外马路界面,加之地下室管井升至地面后需临外墙,而沿江的防汛墙不得开设相关洞口,沿街空间紧张,若所有疏散要求和车行出入口均在本项目用地内满足,则建筑主入口被汽车坡道占用。在考虑多方需求后,业主方申江集团决定二期项目结合西侧594、596地块的地上及地下部分综合开发,互相借用车行通道,利用594地块的下沉广场作为二期项目的部分疏散出口,不但改善单地块开发的局限性,同时使各地块的功能布局和人流组织更高效合理,其流线分析见图4。

图 4 十六铺二期各地块的功能布局和人流流线分析

2.3 多专业配合

由于项目分为水域和陆域两部分,除常规的陆上建筑外,还包括码头岸线、防汛墙设计、趸船和钢引桥设计等,集合了多个设计专业和领域,具有极强的综合性,也为项目推进过程中带来了庞大的配合工作。

作为设计总负责单位,不仅需要协调内部建筑、结构、机电等各设计专业,同时需组织协调上海市政工程设计研究院及幕墙深化、泛光照明、标识、景观、室内设计、绿建设计等各合作设计单位,确定设计界面,保持随时沟通,尊重设计及施工阶段例会机制,做好设计和图纸管理工作,共同协作完成设计任务。

3

亮点打造与细部处理

3.1 呼应——设计母题的拓扑

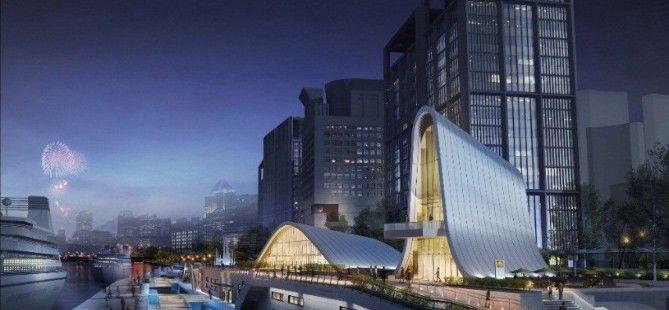

城市更新是城市发展的必然规律,也是不同时代背景下对城市功能和要求转变而体现的外在形式。十六铺地区作为上海开阜的起点,承载了上海太多的空间情感和记忆。十六铺二期不应该被外滩建筑的氛围吞噬,他是十六铺这片土地上独有的标志,是上海十六铺一期的延续和突破。图5为十六铺一期“浦江之云”建筑景观,图6为十六铺二期夜景效果图。

图 5 十六铺一期“浦江之云”建筑景观

图 6 十六铺二期夜景效果

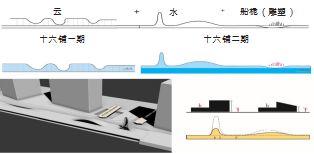

十六铺二期项目的岸线生硬而充满人工痕迹,有别于滨江其他区域亲水岸线的设计。作为浦江游船码头,工整的直线驳岸将清晰高效地实现分流,恰到好处地与使用功能契合。设计基于对场地解读和建筑功能的剖析,并对十六铺一期钢结构玻璃雨棚“浦江之云”的形态进行提炼和拓扑,利用波浪起伏的动感形态打造“浦江之睛”,一、二期建筑语汇相互呼应,材质虚实对比。十六铺二期项目两个高出平台的建筑体量一扬一抑充满了张力和标志性,与周边稳重传统的建筑氛围与众不同但却毫不突兀,与滨水空间建立着某种内在联系,仿佛生长于这片土地,这就是建筑与生俱来的模样。

十六铺二期轻盈飘逸的建筑与一期舒展的玻璃天蓬相互呼应,伴随着涛涛江水的起伏一同呼吸。设计特意在沿道路一侧降低建筑高度,削弱与人的距离感,同时也使建筑形态更为活泼,恰到好处的体量与整个环境和谐交融。图7为十六铺二期设计理念分析图。

图 7 十六铺二期设计理念分析

3.2 活力和温度——重构城市脉络

公共空间设计不是简单地赋予场地意义和单纯形态上的美学追求,需要切实理解社会背景和公众需求,这是赋予设计的责任。而景观设计则是在建筑的底图上对场地进行剖析和重构,与建筑共同生长两者互相依托,为公众创造充满生命力且人性化的活动空间。景观通过对场地的梳理和拼接,由点及线,构筑出一张充满活力的城市滨江脉络。

十六铺二期项目作为滨江岸线贯通的重要节点,景观设计遵循建筑主旨简约纯净,采用线性的构图,形成强烈的视觉引导性,建筑仿佛跟随场地的设计路径起伏转承,与整体平台景观有机融合。考虑到平台通行和观景的需要,在沿江一侧主要布置人行通道,公众可以最直接和便捷地路径通行和欣赏江景。并且根据场地的不同属性划分为三个主题,在腹地较宽的区域布置一体化休闲座椅,把整个室外空间建筑化,提供行人活动的场所。地面铺装选用与建筑主色调一致的灰色,局部停留空间采用木质饰面和地面,与理性而低调的花岗岩形成对比,创造具有温度和亲和力的感官体验。

由于风力影响、屋面构造及荷载原因,滨江沿岸不建议大面积种植乔木,植物设计主要分为3个纬度,意在打造一处四季有花香的生态环境。景观主要选择充满野趣的草花灌木,营造轻松自然的环境氛围,在供行人休憩的区域布置金桂等整形的乔木,考虑局部遮阳和花香的影响。树阵的秩序感与草花的随意性形成感官互补,各种元素在此交汇,使整个景观平台更具层次感。图8为休憩平台效果图,图9为休憩平台实景图。

图 8 休憩平台效果图 图 9 休憩平台实景图

3.3 游牧空间——功能与空间的流动置换

法国哲学家吉尔.德勒兹曾在《差异与重复》中最先提出“游牧空间”,他是多维度多触角的开放性空间,边界模糊可以流动,随着周边的元素不断变化,典型的案例是密斯的巴萨德国馆。但是德勒兹并未对游牧空间给出明确定义,对于建筑空间来说,具有很大的启示性。空间并非匀质固化的,功能亦可置换。在十六铺二期项目的建筑设计中引用了“游牧空间”概念,选用钢结构形式保证32m空间完整不设柱,约500m2线形大空间为未来使用功能和分隔形式提供了无限可行性,通透的玻璃弱化了室内外的界限,建筑空间根据需求流动重组,趋向于多元化。

密斯设计的巴塞罗那德国馆也运用了游牧空间理念,单体建筑在一个1m多高的人工高台上,与周边的加泰罗尼亚风格截然不同,但建筑极致纯净的风格和流动性的空间又“隐入”场地之中。使用者的行为和流动方式将重新定义建筑空间功能,室内外的边界根据需要不断交叠。

图10为十六铺二期建筑室内外效果展示,图11为巴塞罗那德国馆。

图 10 十六铺二期建筑室内外效果展示

图 11 为巴塞罗那德国馆

4

细部设计的大局观

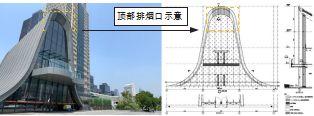

所有感性的概念都需要理性的逻辑来表达,细部推敲是为总体理念更完美地实现。十六铺二期设计过程中注重每一处细节对于建筑最终呈现效果的影响。建筑是构造方式与材料的外在表现和载体,结构形式和材料选择需要契合建筑想要成为的样子,众多的细节通过累积逐步构成完整有机的建筑。为实现飘逸纯净的屋顶造型,屋面材料在综合比较后选用柔韧性和耐候性能具佳的钛锌板,并参照地面铺装规格和景观设计原则选用300mm的分隔建筑模数拼接,同时利用直立锁边构造集合泛光照明构件,使对屋面的视觉影响最小化。考虑到排烟对景观平台的影响,把烟囱与建筑进行整合,部分与平台雕塑相结合,对烟囱艺术化处理。图12为瞭望塔顶部排烟口设计图纸。

图 12 瞭望塔顶部排烟口设计图纸

滨水建筑沿江侧为防汛墙,采用三墙合一的构造形式,基于安全要求在防汛高度以下不允许开设洞口,考虑到自然采光和舒适性需求,在与水域设计反复商议后加设固定防汛窗,结合顶部采光天窗,优化室内光环境,也为其他滨水项目防汛墙处理方式提供参考方案。

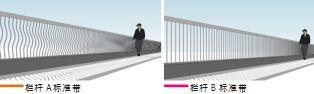

作为公共建筑,安全性是关注重点,栏杆设计经过反复斟酌,最终选择波浪形不锈钢栏杆,便于安装和后期维护。设计考虑每2m栏杆作为一个标准模数样段,打造灵动的视觉效果,并结合扶手设计隐藏泛光光源,避免眩光,图13为栏杆做法示意。

图 13 栏杆做法示意

5

结 语

建筑设计是一项浪漫与严谨并存的工作,当今对建筑设计的要求已不再局限于威特鲁威提出的“坚固、实用和美观”。十六铺二期项目整个方案设计历程中曾出现过几十个概念方案,虽然他们因为各种原因没有以物化的形式呈现,但是却以其他形式存在于最终建成的方案体内。丹麦明星建筑师比亚克.因格尔斯曾在其著作《是即是多》中提出:“达尔文把造物描述为一种过剩和选择的过程,我们建议让各种社会力量,每个人的多元利益关系决定哪些想法可以存活,哪些想法必须消亡。幸存的想法通过变异和杂交变成一种全新的建筑形式,继而演化发展。生活在不断进化,我们的城市和建筑也需要相应的进化以适应我们期待的生活方式”因格尔斯的建筑进化论正与目前建筑设计的生态相吻合,历经打磨和演化的成果是达成共识的载体,是建筑应该成为的模样,并不是妥协的产物,也不是匀质的平庸。

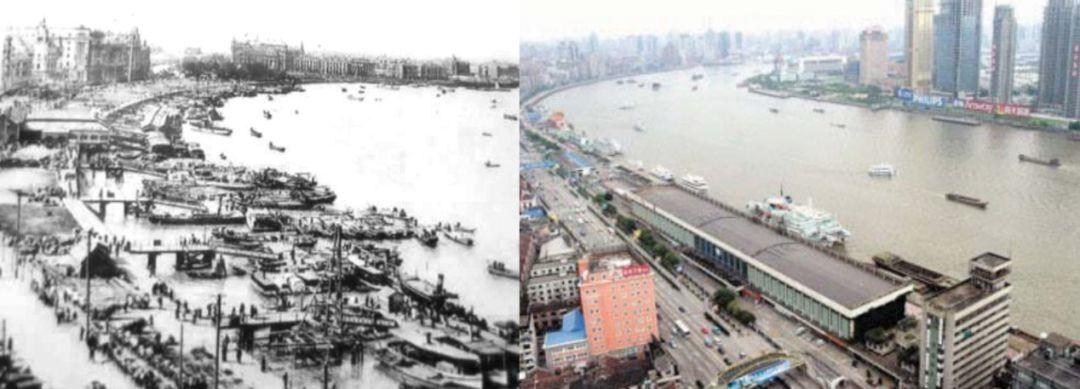

上海在近百年间经历了从远东的贸易中心,到工业制造城市,再重新回归世界金融中心的历程,十六铺地区也跟随上海的历史脚步进行着演化更新。图14为历史进程中的十六铺资料照片。

图 14 历史进程中的十六铺资料照片

2019年初投入使用的十六铺二期项目,重塑了这片滨水区域的城市肌理,秉持以人为本因地制宜原则,把遗留的杂乱消极空间转化为充满活力的积极空间,在整个45km岸线上与其他地块有机相联,并以其独有的气质创造了属于本项目独一无二的气场。图15为城市更新后的十六铺效果图。

图 15 城市更新后的十六铺效果图

作者简介

张黎琪,工程师,主要研究方向:城市更新项目超高层办公设计。现供职于中信泰富(中国)投资有限公司。

公众号ID:lsjz64687232

建筑不仅仅是搬砖

原文始发于微信公众号(绿色建筑杂志):城市更新|上海外滩十六铺二期项目滨水空间的重塑和营造