导 读

由于密集的厂区、单位割据江岸,多年生活在杨浦区段的市民从来不曾有机会接近家门前的滨水区域,“临江不见江”成为这一区域近百年来的城市空间难题。为了使附近的居民能够重新感受到滨水空间的魅力,上海市于2015年开启了中心城区黄浦江岸线公共空间的改造提升工程。在这之中,杨浦滨江段工程的大获成功不但为整个工程提供了有效借鉴,也真正实现了“还江于民”。本期文章将带您走进杨浦滨江改造工程的背后,了解其独特的设计理念,感受其富有特色与人性化的公共空间。

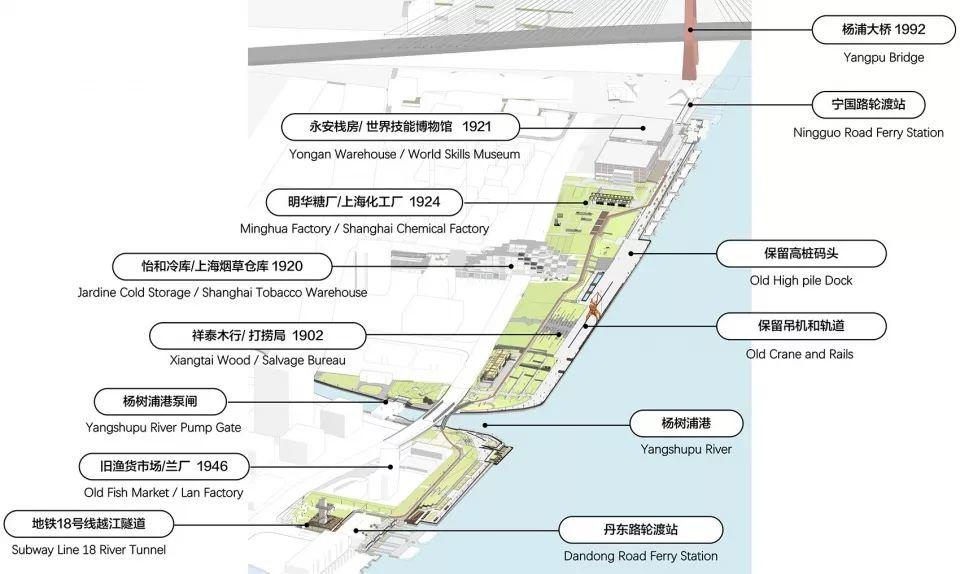

大约一个世纪前,杨浦滨江沿线就已经分布有服务于上海的电厂、自来水厂、煤气厂等市政设施,除此之外还有大量与纺织和制造相关的工厂,十分繁华。工业发展持续促进了周边产业相关人口的增加以及大量居住区的建设。

随着改革期的产业转型,多数工厂关闭或外迁。但大多数居民们却习惯了熟悉的环境,选择留下。如今,杨浦区的人口密度已经超过2万人/平方公里,社区老龄化趋势也开始显现,人们对公共开放空间的需求更为迫切。然而,后工业时代遗留下的空置工厂建筑与废弃码头,阻挡了来自周边社区的人们走入江边,也切断了沿江而行的步行动线。另一个大的挑战是防汛体系。基于上海是一个人口超过3000万人的高密度城市,黄浦两岸执行了千年一遇的防汛标准,防汛墙顶部要比周边地坪高出2-3米,导致无法看到江面。

场地原貌

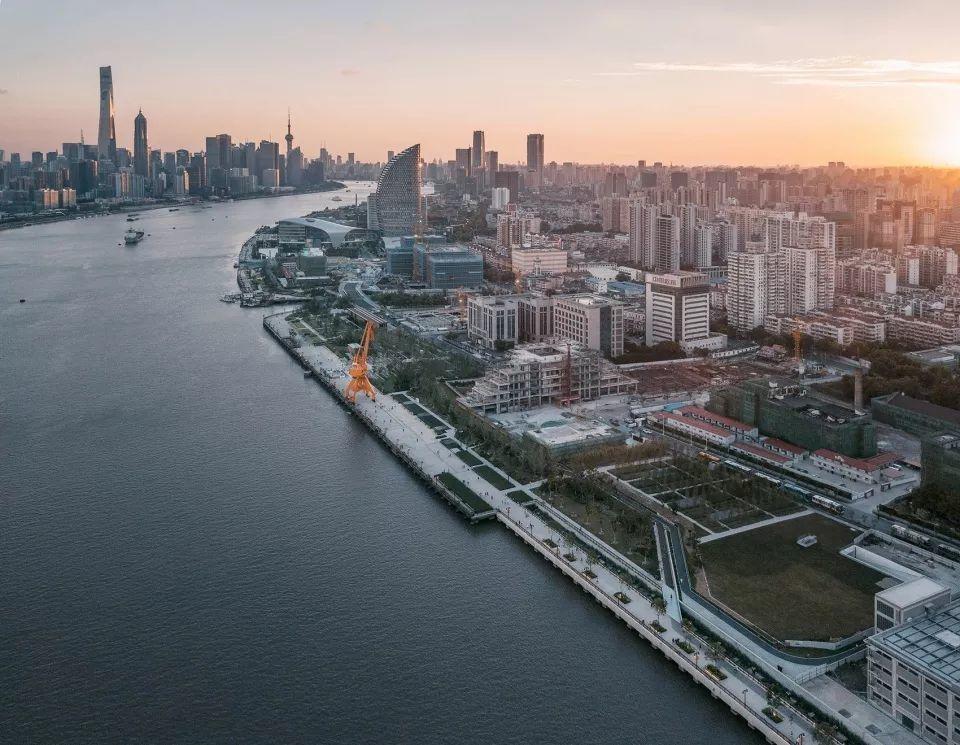

2015年,上海发起了一个三年计划,以实现中心城区黄浦江岸线的全部贯通、创造一个连续的公共开放空间为目标。杨浦滨江公共空间改造工程使原本荒废的公共空间重现生机,居民得以再次欣赏美丽的江景。

场地现状鸟瞰

项目如何获得成功,而改造过程又有哪些先进的设计理念值得我们学习呢?快来一起往下看吧~

1、2号码头之间搭建的钢栈桥极具工业感

钢索坡道廊架(左)和广场上用栓船桩布置形成的矩阵(右)

项目最大的设计特色,便是采用有限介入、低冲击开发的策略,在尊重原有厂区空间和原生形态的基础上进行生态修复改造。设计师们将老码头上遗留的工业构筑物、刮痕和肌理作为最真实、最生动、最敏感映射的记忆进行保留,以恰当的方式赋予它们新时代的功能与特色,废弃的工业老厂摇身一变成为大受欢迎的活力公共空间。

项目中的工业遗存与更新

所有的高桩码头都被保留并重新进行改造,节约工程费用、减少水域面积。场地宽阔的尺度与承载力,使其成为大型活动举办的绝佳场所。结合樱花树下阶梯型布置的长凳,废弃的码头转变为露天剧场的舞台。10吨级码头起重机也被完全保留,并成为新的地标景观。

高桩码头被保留并重新改造成露天剧场

码头起重机完全保留并成为新的视觉焦点

改造后的场地充满人气

整个项目使用了预制混凝土、透水混凝土、彩色沥青等材料,而放弃使用天然花岗岩饰面,因为这些材料最接近旧码头的质地,并能带来整体和连续的铺装效果。同时,以木和预制混凝土为材料的座位,大部分都面向江面,围绕着优雅的植栽,为人们提供了休闲空间,让夏日夜晚举办的露天电影和跑步派对充满了吸引力。

江对岸,由粮仓改造的艺术馆成为露天舞台的背景

樱花树下阶梯型布置的长凳,拥有绝佳的视野

基地里最有特色的部分是打捞局,历史上曾是创建于1902年的祥泰木行,如今已不复存在。工厂边界根据历史地图进行了部分重建。公司历史上发生的大事件皆在细部设计中以图片、雕刻等形式展现,作为一个室外的展览场所被融入到公园中。

历史并非总以严肃的方式来呈现,设计师想要在休憩的空间之中,以一种更加友好的方式将它传递给来访者。未来通过扫描景墙或坐凳上的二维码,到访者还可以获取更多的资讯和故事,即通过科技的方式增加人和景观的互动。

防汛墙后腹地的较大区域原本是一片低洼积水区,植物丛生。设计师在保留原本地貌的基础上将其变成可以汇集雨水的低洼湿地,并赋予它新的功能:大雨时可以调蓄降水、滞缓雨水排入市政管网;另外通过设置水泵和灌溉系统,湿地中汇集的水还可用于整个景观场地的浇灌之用。同时,湿地作为生态教育的空间,还可以帮助人们进入并了解海绵城市的意义。

兼具实用性与美观性的湿地

湿地内的配植则以原生草本植物和耐水乔木池杉为主,同时配以轻介入的钢结构景观构筑物,形成别具原生野趣和工业特色的雨水花园景观。

雨水花园,钢结构廊桥和凉亭相映成趣

滨江漫步道、跑步道与自行车道组成了上海中心城区黄浦江两岸的绿道系统,被简称为“三道”。三道计划是滨江空间从封闭到开放转变的重要里程碑,推动了整个6.7公顷公园项目的进一步完善与发展。通过高架的人行天桥或步道,所有断点,如渡轮站、支流河、高桩码头和敏感区等等都被连接,实现了连续的步行动线。更多的步道从江边延伸至周边的商务区与居住社区,形成了一个便捷的步行交通网络。

三道部分平面图

全新的、连续的公共开放空间

类似上海这样的高密度大城市通常缺少开放空间,更缺少可供户外锻炼的场所。三道重新定义了滨江公共空间,并倡导了一种更健康的生活方式。专用颜色喷涂的跑步道和骑行道,吸引了越来越多的人选择来江边健身。

跑步道和骑行道

从清晨到傍晚,步道一直有各种年龄段的使用者

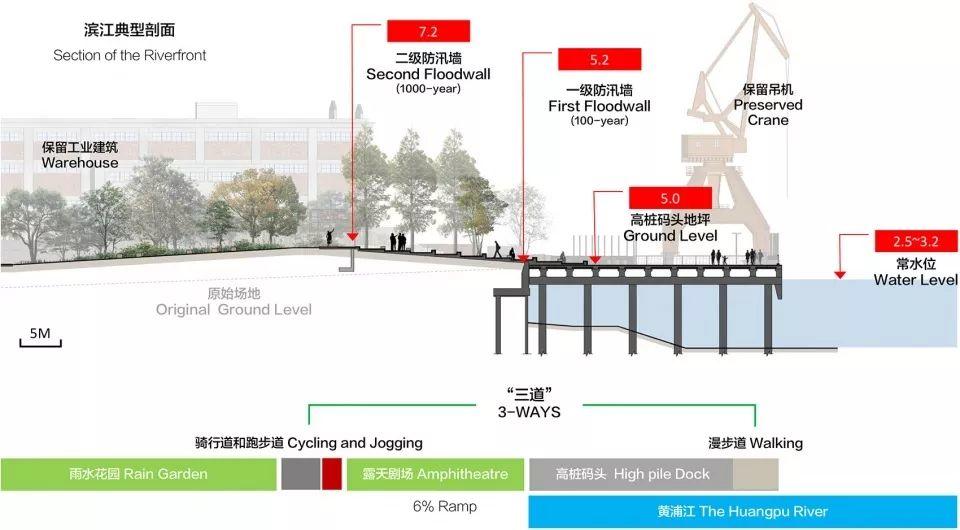

原本单一的防洪墙,在景观设计师与水利工程师的通力合作之下,被改造成两级系统。新的防汛体系以弹性的方式在减少暴风雨威胁的同时,保证了市民的游览体验不受影响:第一级墙顶部与保留的高桩码头地面高度相同,形成连续的活动空间,并且不会影响市民的正常活动;第二级墙采用了千年一遇的标准,位置后退了20-30米,完全隐藏在景观覆土和种植地形中,不会造成视线遮挡,人们可以舒适地欣赏黄浦江美丽的城市天际线。

新型防汛体系剖面图

项目的种植设计分为上下两个层次,有效加强河岸防御能力的同时,打造宜人的观景环境并保证通往江边的视觉通廊:上层主要是乔木,以本土树种为主,可以稳定生长并抵御台风;下层是各种草本植物,飘逸在江风中可以呈现动态景观,也与厚重的工业遗存形成鲜明对比。

分层式的种植设计

值得一提的是,项目的设计充分考虑了残障人士的使用感受,三道沿线设有可供休息、补给与简单医疗的服务驿站,也全程采用了无障碍的坡道设计。随处可见的座椅与休憩平台,为市民提供了更加舒适的休闲环境。同时,设计团队十分注重休闲设施的使用感,通透的视野、防护的栏杆以及充盈的绿化,共同为市民带来一个充满绿色、舒适宜人的公园体验。

服务设施

无障碍坡道

保障安全的防护栏和通透的视野

充满绿色的休憩体验

以景观设计师为主的多学科团队从众多工业遗存中建立了多层级的绿道体系,将防汛墙结合于地形中,并通过步行网络联通周边社区。滨水空间被设定为城市看台,转型为新的吸引点。高质量的公共空间可以满足居民的日常使用以及举办重要节庆活动,还能欣赏到上海优美的天际线。

但它的价值远远不止这些:原生态景观的设计手法使得老工业文化和精神得以传递,重振活力的滨⽔区以⼯业遗存与自然公园共存的方式,真正回归于公众;站在老码头上,倚靠着曾经的拴船桩,遥望黄浦江对岸陆家嘴CBD的场景,城市文化在这样的时间厚度中得以延续。

感谢北京清华同衡规划设计研究院提供相关材料

本内容由详细规划处(城市更新处)提供

你可能还喜欢

城市更新系列一丨首钢唱响“冰与火之歌”:从百年钢厂到冰雪冬奥

城市更新系列二 | 街区更新,有“你”大不同

城市更新系列三 | 你们要的首钢北区规划解读来了

城市更新系列十一 | 垃圾困局下的城市更新——纽约弗莱士河公园生态修复

微信

微博

今日头条

关注北京规划自然资源,解锁更多权威资料

原文始发于微信公众号(北京规划自然资源):城市更新系列十二 | 临江又见江:看杨浦滨江公共空间设计有何特色