* 版权声明:本文在2010年10月首次发表于“Places Journal”

作者 托马斯·费舍尔(Thomas Fisher) 丨 译者 袁哲洋 丨 校对 梁毅 刘媛 丨 编辑 白猫

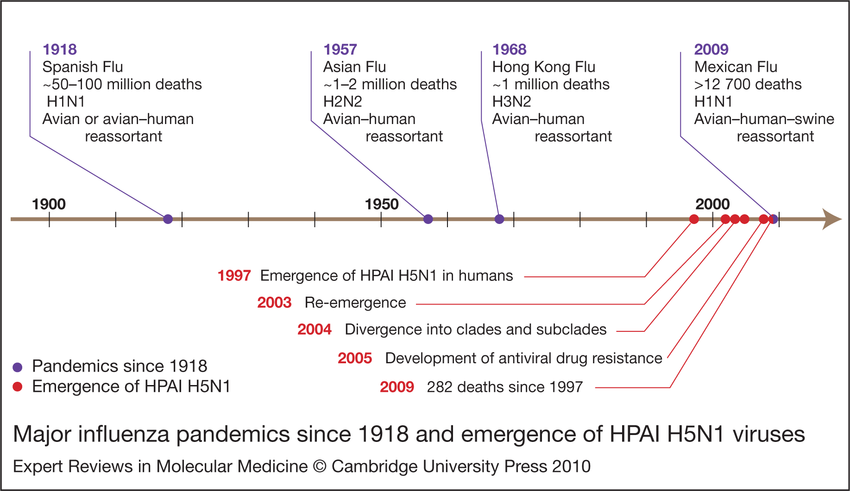

本文写于十年前H1N1流感大爆发之后。作者托马斯·费舍尔(Thomas Fisher)教授从《自私的基因》和西方疫情史中受到启发,开创性地提出,通过建筑设计、街区设计、城市设计手段,向城市中引入“文化病毒”,将城市转型为“病毒城市(Viral City)”,使病毒可视化、威胁真实化、防控具体化。

费舍尔教授结合历史,将实际病毒与网络虚拟病毒的类比,前瞻性地预测到未来疫情传播特征及必要的建筑城市设计手段——节制源头、控制传播、避免传输。同时,费舍尔教授基于“模因主义者”中“外部主义者”的观点,期望外部环境(“病毒城市”作为模因(Meme))能唤醒人们严肃对待潜在的威胁,重新思考日常活动和对他人的责任,痛定思痛,下次,在遭受更大损失之前就行动,以避免疫情快速蔓延。

费舍尔教授指出“文明冲突”使疫情有意识地产生并加剧传播,也可能催生“生物恐怖主义”。这一点准确预言了在新冠疫情下的伊朗等国状况。据此,教授提出,帮助改善贫困人口是项几乎不可能的挑战,但它也许是最明智且最划算的投资。这也证实中国斥巨资帮助落后国家及地区共克时艰是具有人道主义前瞻性的决策。而建筑和城市设计师的理论和实践也在其间起着举足轻重的作用。

斯诺的发现很快影响了城市建筑和工程。在1860年代的纽约,霍乱和疟疾爆发导致了“大都会卫生局”——美国第一个市政卫生机构——的成立并对建筑和规划进行规范。该机构致力于控制人满为患、强制更好的卫生条件并推动基础设施投资。该规范至今仍影响着城市系统和服务设施。[4] 事实上,那些规范在过去一个半世纪的时间内为我们提供了过好的保护,以至于我们可能对世界各地城市中的新公共卫生威胁沾沾自喜。正如曼诺和特威利所写:“在如今全球化、抗生素抗药性、新兴疾病、流感爆发和生物恐怖主义的时代,隔离已重新成为一个重要而紧迫的议题。”

一些统计数据显示,2004 年至 2005 年短短一年之间,联合国记录的全球疫情增加了三分之一。而在 20 世纪,全球流行病数量增长了 80 倍。[5] 联合国数据还表明,疾病的地理分布仍高度不平衡。最不发达国家死于生物疾病的人数比发展中国家多三分之一,是世界最发达地区的 160 倍。但鉴于病毒感染在全球范围内的传播速度,地理差异将越来越小。在 21 世纪,地球人口将有可能几乎平等地暴露于流行病之中。

可以肯定的是,相对温和的 2009 年 H1N1 流感可能会导致我们忽略上述威胁的严重性。很多人死于 H1N1——据世卫组织(统计)有将近 5000 人,但这还不足以促使有效的预防措施真正增加。下次,我们就没这么幸运了。[6] 诸如埃博拉病毒和西尼罗河热之类的病毒感染能迅速致死且尚无对抗它们的疫苗。[7] 北美人只需回顾美洲大陆的历史,就可以找到病毒感染毁灭人口的事实:在遇到陌生且无法治愈的欧洲疾病后,美洲原住民的数量下降了 80%,尽管学者们仍在争论这种疫情的发生方式和发生率。[8]

一种禽流感的控制方法 [照片来源: Adam Burt, Flickr]

今天,将病毒纳入设计的考虑范围意味着什么?我们可能能从如何在网络环境中保护自己处获得启发。[9] 电脑病毒能通过破坏硬件和软件使我们无法工作和通讯。为了避免这种情况,我们至少有三种选择。第一,我们可以找到病毒根源并尝试阻其传播;第二,我们可以建立防火墙并安装杀毒软件来阻止其入侵;第三,我们可以通过保持距离而不打开软件来尝试避免感染。尽管这些努力很难实现全面的保护,但它们的确降低了病毒破坏电脑的可能性。并且,它们还为我们如何设计城市来应对全球范围内传播的疾病提出了技术建议。

找到根源

第一道防线是流行病的根源。病毒几乎可以在任何地方变异和传播,但是某些环境更容易受到攻击。过度拥挤的城市的迅速崛起以及贫困地区所谓的非正式定居点造成了不健康的生活条件。这种条件有利于产生并传播致命的人畜共患病:近在咫尺的动物传播给人类的疾病。[10]如今,随着规模超过10亿人口的贫民窟的迅速增长(预计这个数字在未来三十年内将翻一番),人畜共患疾病暴发的几率也在快速增加。[11]

并且,我们不能认为疾病的发展和传播永远是无意识的。贫民窟不仅会滋生疾病,还会酝酿绝望的情绪。一些观察者担心这会促成生物恐怖主义。迈克·戴维斯(Mike Davis)在《贫民窟的星球(Planetof Slums)》一书中指出,“第三世界中‘野蛮的、失败的城市’,尤其是其中贫民窟聚集的郊区,将成为21世纪独特的战场。相应地,五角大楼学说正在被重塑,以支持一场无限期的低强度世界大战:一场针对被定罪的城市贫困人口的战争。这是一场真正的‘文明冲突’。”[12]

但是无论出于人道主义、公共卫生还是地缘政治的考虑,改善那些能引起疾病爆发的城市条件都非常迫切。帮助那些生活在简陋居所和不卫生地区的贫困人口看起来是项几乎不可能的任务,但它可能是我们能做的最明智的、最划算的投资。据美国疾病控制和预防中心(CDC)估计,一场疫情的经济影响可能在710亿美元至1660亿美元之间,其中不包括受到干扰的商业和社会成本。[13]与之相比,在过去的34年中,世界银行为90个国家提供的160亿美元的住房改善贷款。很显然,这个程度的投资还远远没有意识到疫情所带来的风险。[14]

但是,即使发达国家立即开始投入更多的资金来改善全球贫困,鉴于需求的规模和多样性,进展仍将是缓慢的。这就引出了第二种策略:建立防火墙和检测方法以阻止病毒传播。起始点就是国际机场。航空旅行无意间成为了有史以来最有效的疾病传播手段。它可以迅速传播一种在世界范围内都无法防御的病毒,并在我们还不知道发生了什么时,就使数百万人感染。H1N1大流行的研究人员检测到,疾病的传播与 2009 年 3、4 月从墨西哥起飞的航班之间存在高度相关性。他们的研究指出:“从墨西哥离开的国际航班在不知不觉中将甲型H1N1新型流感病毒运送到世界各地的城市。”[15] 这说明了一个事实:虽然某些交叉传染病与孤立或贫穷的地方相关,但病毒首先会在经济活动最活跃的、与外界联系(最紧密)的城市中流行起来,因为这些城市有最繁忙的机场和最频繁的航班。[16]

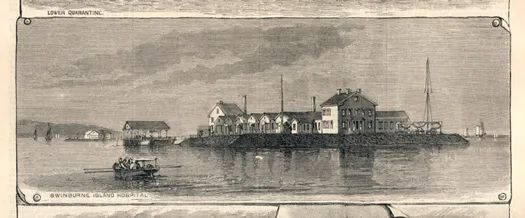

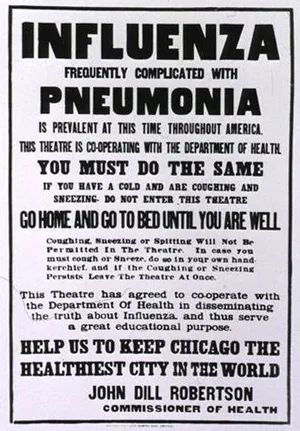

城市在港口和其他入境点与疾病作斗争有着悠久的历史。在15、16世纪,当威尼斯经历一系列鼠疫爆发时,政府决定将刚到港的水手和货物在距圣马可广场约两英里的拉扎雷托·韦基奥(Lazzaretto Vecchio)小岛上隔离 40 天。[17] 在19 世纪到 20 世纪初,纽约市将乘船的旅客隔离在霍夫曼群岛和斯威本群岛,以阻止霍乱和其他疾病的传播。[18] 在 1918 年疫情期间,一些美国城市要求访客在入城前提供健康证明。[19] 在全球空旅普遍化的时代,通过隔离来减缓疾病传播的努力似乎是难以实现的。但正如许多人在流感爆发期间所经历的那样,这一过程已经开始了。美国政府警告即将到达的乘客:“他们的旅行可能会被延迟”;他们可能必须“通过一种扫描设备来检查您的体温”;并且“如果您的航班上发现一位乘客有H1N1流感的症状,您将被隔离一段时间。”[20]

疾病传播的风险最终可能不仅改变我们的出行方式,还会改变我们在全球范围内的工作和交往方式。自从移动视频技术成熟到我们几乎可以在任何地方与任何人实时无缝沟通,那句老话“全球化思考,本地化行动”可能比以往任何时候都更为贴切。随着我们对航空旅行带来的更大环境成本的了解,环球通勤似乎愈发不负责任和浪费。国际公民义务可能意味着更少的物理上的联系,更多通过网络的互联。

避免传输

在虚拟环境中,我们尝试通过避开陌生事物来避免网络病毒;在现实环境中,我们尝试通过被公共卫生医生称为“社交疏离(social distancing)”的做法来避开病毒。这是避免陌生事物的另一种形式。

“在严重的疫情下,”珍妮·伦泽(Jeanne Lenzer)和香农·布朗利(Shannon Brownlee)在《大西洋》(译者注:《大西洋》是美国的一本文学和文化评论杂志和多平台出版物。该杂志发表关于废除当代政治事务中的奴隶制,教育及其他重大问题的著名作家评论。)上写道,学校停课,自愿甚至强制性隔离“将需要……公众的广泛认可。然而,媒体上几乎没有讨论区来帮助人们理解他们可以采取的最有效的自我保护措施。”[21]

这其中具有建筑和城市的含义。正如丹尼尔·迪福(Daniel Defoe)在《瘟疫年报》中描述的,社会疏离可能采取极端甚至不人道的形式。小说的故事背景是1665年的大瘟疫,当时英国官员将全部家庭成员监禁在他们各自家中,即使有家庭成员出现了病征。但我们在应对 SARS 和 H1N1 时发现,人们确实改变了行为,改变了他们与人联系的方式,以及如何利用公共空间:戴口罩,使用洗手液,避免直接接触,回避陌生人,呆在室内,甚至逃离城市。[22]

疫情也可能会带来意想不到的好处。在1665年大瘟疫期间,剑桥大学暂时关闭,艾萨克·牛顿离开了他一直表现平平的学校,回到了他在伍尔索普与世隔绝的农村老家。在那里,他开始进行关于重力、行星运动、光学和微积分的关键研究。[23] 但是,在传染病爆发期间实行的社会疏离中,我们大多数人将需要一定的人际交往和组织机构支持以保持生产力。远程办公是一种选择——实际上,近四分之一的美国劳动力已经定期在家中完成部分工作,而62%的人希望他们能够这样做。[24]

随着远程办公的出现,在居住区附近工作的人们会需要更多辅助用途的街区来提供一系列服务。这似乎与社会疏远的策略背道而驰,但它提醒我们,在全球旅行成为一种轻松的选择之前,大多数人生活在相对较小、较稳定的社区中。这些社区中的人对同种疾病具有相近的暴露程度和免疫力。因此,必须在相对较小的地理区域内满足大多数日常需求,这也会将我们的社交活动限制在那些具有相近免疫力的人群之间。在这个意义上,社区制所提供的不仅是社会和经济利益,更重要的是卫生安全,因为离开自己的病毒社区会使一个人既对他人构成威胁又易受到外界感染。

因此,疫情的发展会促使我们重新思考城市设计中普遍存在的分歧之一:一些人憧憬着全球连通的高科技大都市;而另一边则呼吁回归传统的、小范围的、混合用途的居民区。而事实上,我们既需要高科技大都市,也需要小规模的定居点。当虚拟环境将全球各地的我们联系起来时,传统小规模的居民区会在的未来为我们提供所需的各种商品和服务。

在社区内和在独立住宅中,我们也能做很多事情来保护人们免受病毒感染。这可能需要重新考虑城市生活的细枝末节。例如,无意的但有潜在危险的握手或传递纸张,它可能促使我们更关注那些我们已经知道的病毒传播媒介(门把手,电灯开关,厕所水龙头等),这一点,古老的习俗和高科技同时适用。握手曾经是同一个病毒社区成员之间团结一致的标志——当我们和陌生人打招呼时,最好记得这一点。运动检测和遥感技术(现在通常被认为是一种便利)可能会成为必需品,因为我们正在寻求一种无接触的情况下对环境进行操控的设计方法。

以病毒为因子的城市设计

将流行病纳入考虑范围的建筑和城市设计将使我们的城市更健康和可持续。移动局部而不是整体、增加当地社区的混合功能、并减少我们在现实环境中的接触程度,所有这些不仅将增加我们在疫情中幸存下来的机会,还将减少我们的生态足迹(生态占用)。这些是相关的现象。流行病学界最担心的问题之一是,气候变化可导致传染病的发生。因此,我们为阻止前者而付出的努力越多,就越有可能预防后者。[25]

这为马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)的“地球村”概念赋予了新的含义。[26] 麦克卢汉预见,当整个星球能够像本地社区一样轻松地进行交流和连接,电子媒体可以使地球更像一个村落。但在半个世纪前,麦克卢汉无法预见的是,在一个面对病毒很脆弱的世界中,我们恐怕很有可能必须以更乡村化的方式生活。我们兴许都居住在一个虚拟连结的世界中,与此同时,又生活在一个物理上分离的各自的病毒社区中。

这种设想肯定会引起反对意见,特别是在发达国家中,因为它违背了现代生活对自由的期望。难道一个物理上孤立的“乡村化城市”的世界会让我们回到更加“原始”的生活,被部落冲突、种族偏见和对外来者的恐惧所困扰?旅行障碍难道不会对我们了解其他文化的能力带来不可接受的限制吗?它难道不会限制我们在本土社区之外的适应力和社交能力的发展吗?

这些正是我们需要面对的问题。如果结果是产生政治压迫和社会压迫,那么保护我们的身体健康就毫无意义。为了防止这种后果,我们可能会利用另一种病毒——文化病毒。生物学家理查德·道金斯(RichardDawkins)在《自私的基因(The Selfish Gene)》中首先将其称为“模因”( meme 被定义为:“文化的基本单位,通过非遗传的方式,特别是模仿而得到传递。”)一个令人信服的想法可以在他人的脑海中复制,增加社区整体的知识多样性,同时也会“杀死”现有的概念或未经检验的假设。[27]

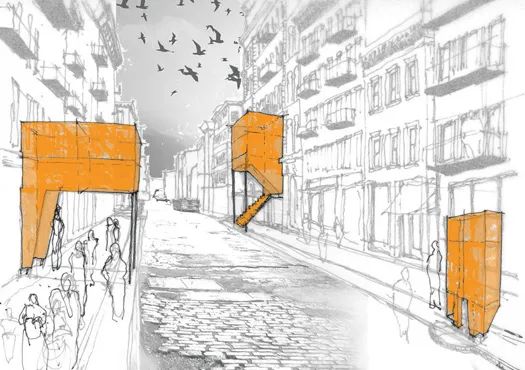

对抗实际病毒的挑战之一是我们看不到它们,正因如此,我们会低估它们的重要性。故而,以某种方式使病毒可视化变得尤为重要。在这个过程中,“病毒城市”的模因可能起关键作用。我们可以通过大大小小的方式来转型我们的城市,以保护我们免受流行病的侵袭。而这种转型可能还有一个额外的优势,那就是使威胁变得真实、直接而且具体。这一点是抽象的公共声明和警告根本无法做到的。

这将研究模因的学者导向了辩论的核心,这些人被认知科学家道格拉斯·霍夫施塔特(Douglas Hofstadter)称为“模因主义者”。[28] 模因的“内部主义者”专注于思想的认知方面,很少关注产生思想的物理环境;而“外部主义者”则认为物理环境既能鼓励又能反映我们思想的变化。

从我对这些文献的阅读中,内部主义者似乎赢得了辩论,因为神经科学和认知心理学主导了这一领域。但是,在将生物病毒的模因作为21世纪人类生活的重要塑造因素来应用时,外部主义者可能更具有优势。物理环境可能将再次成为我们概念化并应对实际病毒威胁的基础。即使拥有所有可以帮助我们发现和传递知识的电子设备,只有通过改变我们的实际行为,包括我们的出行欲,工作习惯,生活方式,社会风俗和自我观念,我们才能减缓疫情,为开发疫苗并增强免疫力提供足够久的时间。

这使我们陷入了种种疑虑:哪种病毒会自我嵌入?是刺激我们重新考虑日常活动和对他人责任的“病毒城市”的概念模因吗?还是某些病毒中我们无法治愈的通过受感染的航空乘客偷偷到达、并且传播得快于我们的反应能力的致命基因吗?让我们希望它(“病毒城市”的概念模因)是前者而不是后者,尽管城市的历史表明并非如此。历史证明,在付出忽视的代价之前,我们很少采取行动。就像在14世纪的威尼斯,以及17和19世纪的伦敦那样。但也许这次,我们会有所不同。如果我们严肃对待当前威胁,而不是将其视为缺少依据的担忧,我们可能有胜算,并能避免严重疫情的飞速蔓延。对此,您的立场是什么?

注释与参考文献(上下滑动查看)

作者简介

原文始发于微信公众号(UED城市环境设计):“病毒城市” 如何控制疫情蔓延 ?

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏