武汉新冠肺炎再一次给我们敲响警钟:在全球化与城市化不可逆的大背景下,在超大型城市地区不断涌现、城市功能高度密集和混合,关联性和流动性不断加强加密的新常态下,如何通过城市规划促进公共健康?规划与设计工程师对于卫生防疫能够做些什么?

鉴于这种想法,浙江大学城乡规划设计研究院从规划设计、建筑工程、文化旅游与生态景观等角度,推出了系列文章《公共卫生突发事件的规划与设计应对思考》,希望与各位同仁一同对此次疫情所暴露出的问题进行反思,对未来的规划方向、理念与设计进行探讨。

17年前肆虐中国多个城市的非典疫情,引发了中国公共应急治理体制的改革,也提醒着人们开始注重公共卫生。此次武汉发生的这场新型冠状病毒感染肺炎疫情,来势更加凶猛,全国各个省市都进入一级戒备状态,严重的疫情考验着每座城市在应对紧急公共卫生事件的处理能力。科学合理的城市空间结构在一定程度上决定了城市的灾害承载能力,因而我们可以说,城市空间规划在引导城市公共健康的可持续发展方面已成为必要条件。作为城乡规划工作者,新冠肺炎疫情的大面积爆发使我们开始重视城市空间规划在引导城市未来发展道路上的重要性,开始重新审视城市空间规划与公共卫生安全的关系。

PART 01

城市空间布局与城市公共卫生

1.1 谈城市空间布局的重要性

城市的空间布局影响城市的发展。城市规划理应遵循避开灾害危险性高的区域,建立互为支撑的组团式城市运行体系这一理念。

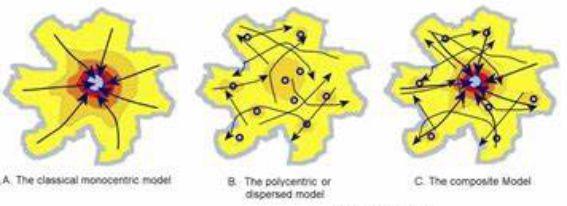

如果城市规模较小,城市的空间布局模式以单中心为主(Monocentric City),这种发展模式优点是高效率;医疗、教育、生活、商业等城市功能布局集中;公共服务可以有效的覆盖。如果城市规模不断扩大,会自发地延伸出多个副中心形成新的城市功能区域(Polycentric City)。下图(图1)A与B分别展示了单中心城市与多中心城市社区的人口出行模式:

图1 单中心城市与多中心城市社区的人口出行模式

A.The classic monocentric model单中心城市模式,单中心城市下的人口出行模式主要为向城市中心聚集的单一模式,公共设施与城市服务范围集中;

B.The polycentric of dispersed model分散型多中心城市模式,城市范围内多个城市中心点,各城市副中心彼此支撑,疏散缓解城市中心过度集中的人口压力,改善区域紧张的公共卫生条件;

C.The composite model复合城市模式对比,两种城市模式放在一起复合对比。

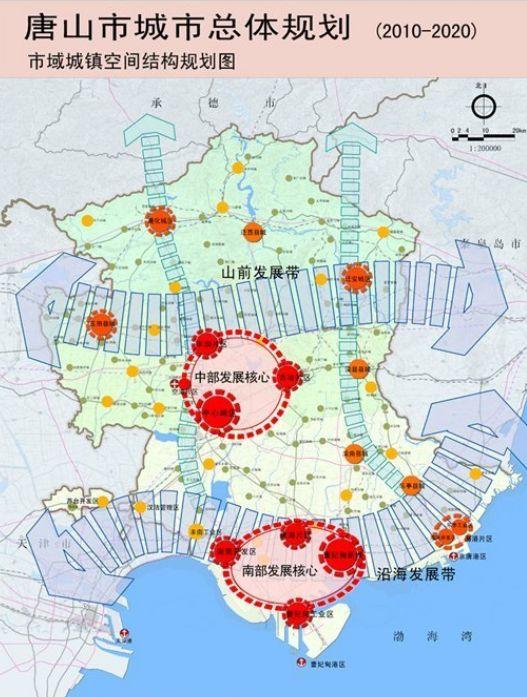

多核心模式下交通道路网更发达便捷,居民出行变得更方便,同时还能降低市中心人口压力、分散集中的公共安全风险。唐山市在大地震后便采取了“中心城区之外形成未来城市发展的新核心”理论并构建多城市中心模式(下图),以分散城市公共卫生整体风险。

图2 唐山市市域城镇空间结构规划图

图2 唐山市市域城镇空间结构规划图

1.2 谈城市绿地与公共健康的关系

城市绿地对自然环境影响各异,根据《国际环境研究和公共卫生学术期刊》提供的调查数据报告,城市绿地对“7种不同客观对象的影响”中,对“居民身体健康的影响”比重达到42%,列居第一位;第二位是对“情感的影响”,约占19%。由此可见,绿地作为城市开放空间的一部分,是衡量城市公共健康水平与居民心理情感的重要标准之一。

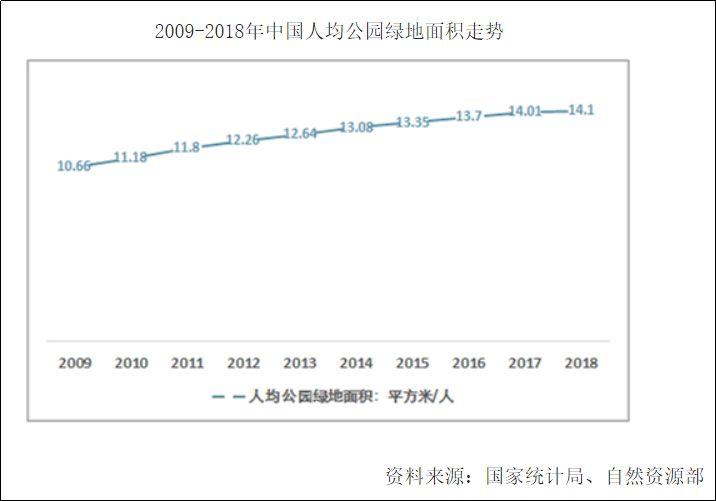

以城市公园绿地为例,我国城市公园绿地分布水平与联合国建议值有较大差距。联合国最佳人居环境公园绿地标准为60 m²,根据《2018年中国国土绿化状况公报》统计,2018年我国城市人均公园绿地为14.1 m²;城市绿化覆盖率为37.9%。根据《中国城市建设统计年鉴》和《城乡建设统计公报》数据显示,从2009年至2018年,我国城市人均公园绿地面积从10.66 m²增至14.1 m²(下图),基本实现了生态化城市的建设。

图3 中国2009-2018年中图人均公园绿地面积变化图

图3 中国2009-2018年中图人均公园绿地面积变化图

目前,我国在城市规划过程中充分体现了以人为本、保护环境的观念,城市立体绿化主要包括城市屋顶绿化和城市垂直绿化两部分,是城市特殊空间的绿化形式。但是,我国的城市绿地系统规划缺乏以城乡一体化的思维方式在区域层次上协调城市与乡村的发展,其他凸显的问题有:

规划不合理:绿地面积较少,人均公共绿地面积存在明显的不足;

绿地结构单一:我国有高等植物3万多种,但在城市绿化中仅用到几百种;

绿地空间布局不科学:可达性差,选址不合理。

近年来,国内城市绿地的发展方向开始以公共卫生健康为目的,向规划理性化、布局多元化、空间开放化、结构系统化的方向发展。从公共健康的角度来看,城市绿地规模(主要指绿地的面积及其占总用地的比重)效应有助于形成城市的通风廊道,净化空气质量。从城市规划的角度来看,城市绿地布局的科学性显得尤为重要,合理的可达性可促进居民体力活动。已有研究表明,居民使用绿地的频率随着到达绿地距离的增加而下降,距离越近,出行次数越多,这也是为什么全球都在倡导城市建设“15min生活圈”概念。

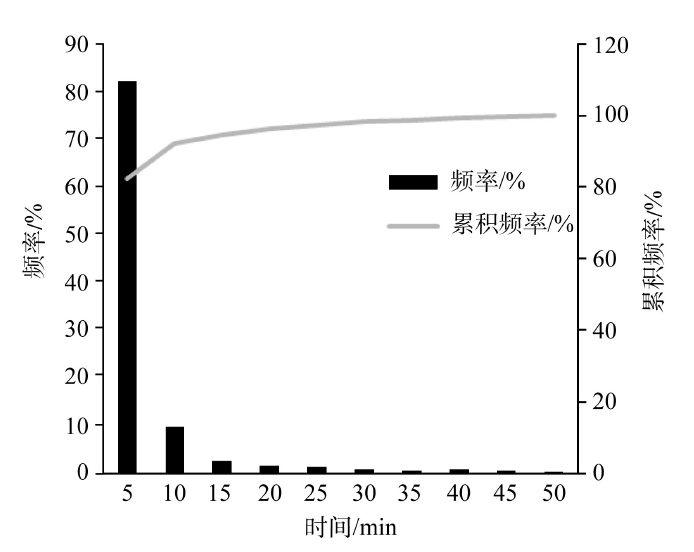

以杭州城市休闲绿地为例(图4),从时间段的分布频率来看,可达性在0~5 min 时段分布最广,频率高达82.30%:

图4 杭州城市休闲绿地出行频率

图4 杭州城市休闲绿地出行频率

数据来源:《地理科学进展》2013年6月,第32卷第6期,《杭州城市休闲绿地可达性分析》作者:桑丽杰等

1.3 谈城市应急避护场所在城市规划中的角色

— 结合郊野单元

汶川地震时期,灾后重建期间需大量安置流离失所的灾民,政府安置多个大型的室内外应急避护场地对灾区民众进行暂时安置。再回到今年突然爆发的新冠肺炎,面对突发疫情灾难和每日急速增长的感染患者数量,公共卫生服务配套设施和资源明显短缺。

应急避护场所可满足额外的设施供应、空间安全两方面的要求,应对紧急疫情也可快速科学的布置安排。随着现今城市建设用地紧张,城市郊野单元为城市应急避护场所规划提供了更多途径。我们都知道,应急庇护场所作为城市防灾应急手段的一种,需要综合考虑地形地质、风向水流、服务范围、道路交通和外围建设环境等方面的因素,按照区位选择的要求将应急避难场所划分为临时性、居住型、急救型、安置型和支援型避难场所,并配备相应设施,在使用时要依据部门配合、遵守的原则,但平时可承担娱乐休闲功能,等同于一般的城市公共空间。

再来看郊野单元,通常位于城市边缘的地带的远近郊区,具有良好的自然生态环境和风景资源,经过规划与实施能使其成为综合性城市开放空间。根据《郊野公园对城市空间生长的作用机理研究》(济南市园林规划设计研究院,刘瑜)指出,从城市空间视角出发,通常郊野单元都具有较好的可达性、基础设施和足够的户外活动空间来满足居民出行需要。而这一特性也正是应急避护场所作为缓解城市卫生安全压力的重要因素。郊野单元与城市公园不同,更多在强调保护自然资源与环境的同时,实现城市公共服务和基础设施的完善,其次才是作为一种城市生活共享区域存在,当然也有专门作为安置基地而建立的郊野单元,比如唐家巷郊野单元。

图5 上海崇明区三星镇郊野单元空间规划 (2017-2035)

图5 上海崇明区三星镇郊野单元空间规划 (2017-2035)

图6 唐家巷安置基地郊野单元规划

图6 唐家巷安置基地郊野单元规划

图7 上海奉贤区金汇镇郊野单元景观空间

图7 上海奉贤区金汇镇郊野单元景观空间

PART 02

从“共享”观念入手重新定义城市开放空间

理想的开放空间(公园、海滩、停车场、文化广场、体育活动场地以及娱乐休憩场所)应具备社交互动、公众共享、完善的基础服务设施和畅达性等特点。在我国经历了新冠肺炎这一严重的疫情后,作为城市环境中的“空地”,其功能特别是对公共健康的有益影响越发得到公众的关注。

2.1 谈新型开放空间与城市防灾减灾

于国内越发紧张的城市建设用地和土地成本,传统城市开放空间造价高,用地需求难以平衡,“小微空间”形式的城市开放空间在我国逐渐兴起,日本都市圈的核心城市东京和上海城市的口袋公园便是新型城市开放空间的典型例子。根据用途和所处空间位置的不同,“小微空间”基本分为如图8(按图中顺序)类型:口袋公园、街角广场、儿童乐园。

a) 东京奈良天理站前广场

图8 日本小微空间

图8 日本小微空间

据数据统计,东京区市町村立公园约8000余所,占地面积约3700hm²。一般来说,小微开放空间的服务半径在200-300m左右,日本居住区社区周围均匀分布建设了大量口袋公园(图9),通过街道串联形成项链状达到防灾减灾城市开放空间系统,遇到紧急灾情可以有效帮助城市分担救援疏散的压力。

图9 日本城市密集且集中的“口袋公园”分布图

图9 日本城市密集且集中的“口袋公园”分布图

图10为奈良天理站前广场(6000㎡),主要包括自行车出租处、咖啡厅和商店、信息亭、游乐区、户外舞台和会议室、多功能广场等,项目的目标是用于当地社区集散防灾场地、居民活动场所和休闲设施。

图10 日本奈良天理站前广场

图10 日本奈良天理站前广场

日本成熟完善的公共开放空间规划管理体系对于处在城市快速增长、环境待改善的中国有诸多可借鉴之处。国内目前能够就近提供灾情安置和紧急疏散的城市空间较少,规划小微型开放城市空间,对城市应对公共卫生灾害起到积极作用。

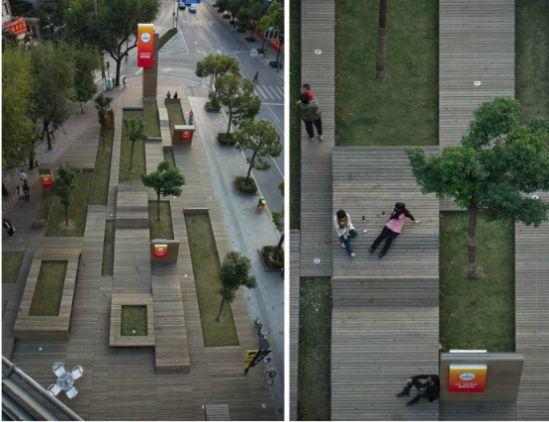

b) Kic park上海创智公园

上海创智创公园(图11)位于上海城市中心地段的狭窄街旁绿地,以花园、休憩、娱乐功能为主,充分利用城市街道旁“边缘化空间”提升城市社区互动性。

图11 kic kpark上海创智公园平面图

图11 kic kpark上海创智公园平面图

2.2 谈慢行道路系统的城市职能

2014年住建部出台《城市步行和自行车交通系统规划设计导则》,提出“微笑街道”设计理念,强调对人的关注,规划对象以自行车道、人行道居多。2016年上海根据这一导则提出规划友好慢行的道路系统理念,随后各大城市开始重视慢行道路在城市空间中的重要性。从城市交通来看,大型公共交通(火车、地铁、公交)无法做到把居住地与其他城市公共服务设施无缝连接,而慢行道路更加灵活、便捷,保证居民生活出行便捷性、快速性和安全性。

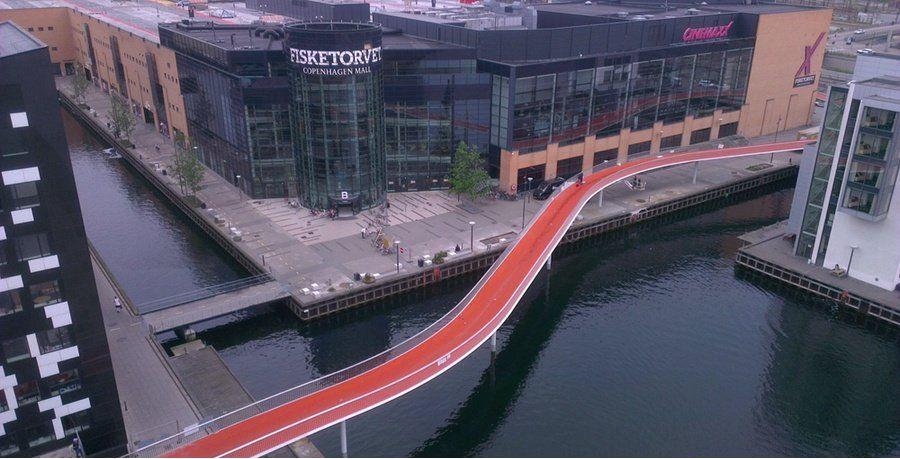

从公共卫生安全角度来看,慢行交通无疑是城市 “环保、低碳”的具体体现。一方面美化了街道空间,鼓励居民增加有氧运动方式的出行;另一方面,还可以降低相关呼吸疾病的发病率,从最根本的活动行为上为居民身心健康“添砖加瓦”。全民绿色慢行交通规划首屈一指的城市——丹麦首都哥本哈根总人口550万,自行车数量却多达400万辆,超城市总人口一半,是著名的“自行车王国”。城市基础建设战略规划之一,就是将哥本哈根打造为“ 全球最佳自行车之都”。下图是丹麦哥本哈根市的著名的慢行道路设计之一:蛇形自行车桥。“蛇形桥cycle snake ” 分为两车道,宽4米,全长235m。人车分流后,骑行者可以快速通过该路段,并且拥有独特的海港视野。

图12 蛇形自行车桥鸟瞰图

PART 03

谈公共服务设施选址

3.1 选址规划条件

公共服务设施包括学校、医疗、教育和商业设施等,医疗设施直接对城市公共安全负责。

谈及到传染疫情的防控和救治,应急医疗设施应远离城市人群密集活动区,避开住宅及公共活动区域,采取必要的防护距离设置绿化隔离带,能够合理设置消毒隔离区域。其次,传染病医院的选址需考虑当地自然条件,火神山医院选址就是在武汉市主导下风向区域。

3.2 武汉火神山医院案例

新冠肺炎的疯狂袭击使得城市启动紧急建设应急救治医疗设施,武汉市决定参照2003年抗击非典期间北京小汤山医院模式,由中信建筑设计研究总院提供小汤山医院图纸,在武汉职工疗养院建设一座专门医院(1月26日动工,2月3日正式收治患者),目的为集中收治新型冠状病毒肺炎患者。

图13 火神山医院选址卫星图

图13 火神山医院选址卫星图

图14 火神山医院施工平面

图14 火神山医院施工平面

图15 火神山医院建成效果图

图15 火神山医院建成效果图

火神山医院的选址是在一座荒山附近,远离市区,根据鸟瞰图可以看出医院整体布局呈现出“L”型。火神山医院的案例有以下规划特点:

选址东面有汇入水系,医院选址与其保持一定的空间距离,形成封闭空间的天然屏障;

为了能够容纳更多床位,方案把另一侧则沿南北(红色箭头线)公路顺序排列;

选址北侧的商品房尚未交付,医院也与公路及商品房区域保留了一定的安全距离。

无论如何,在目前国土空间规划的大背景下,合理地安排城市空间,应根据不同的发展条件,制定不同的规划原则和方案,确定发展方向、发展规模和发展战略等。城市能否有效快速处理疫情一定程度上取决于城市发展进程中对城市空间、规模和资源的合理配置。但更重要的是跳出传统城市规划的观念,对城市和城市规划进行重新认知。

文章来源丨浙江大学规划院

作者信息丨创新分院

编辑排版丨中规建业城市规划设计院 信息中心

投稿邮箱丨xjxtd@126.com

About Us

中规建业城市规划设计院(北京)有限公司

为人与空间策划沟通的桥梁

在城市、乡村、景区实践着我们的追求

中规建业城市规划设计院(北京)有限公司

地址:北京市西城区文兴街1号院2号楼

电话:13691099891

欢迎关注“中规建业”微信公众号

原文始发于微信公众号(新土地规划人):「新·思考」从功能性公共空间规划应对突发卫生事件的若干思考

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏