【文章编号】1002-1329 (2018)03-0009-08

【中图分类号】F291.1;TU981

【文献标识码】A

【doi】10.11819/cpr20180303a

【作者简介】

耿 佳(1994-),女,同济大学建筑与城市规划学院硕士研究生。

赵 民(1952-),男,中国城市规划学会国外城市规划学委会、规划实施学委会副主任委员,同济大学建筑与城市规划学院教授、博导,本文通信作者。

【收稿日期】2018-01-25

* 国家自然科学基金项目(批准号:51578382)资助。

在经历了多年“超常规”的快速增长阶段之后,我国经济已进入“经济增速减缓、结构调整阵痛、前期政策刺激消化”的“新常态”发展阶段。对当前的发展形势,尽管各界有着不尽相同的研判,但基本都认为传统的以扩大投资来谋求经济增长的路径已经难以为继,因为需求侧的所谓“三驾马车”对经济增长的拉动已经乏力。为此,中央提出了供给侧结构性改革的思路,这对于突破长期以来形成的路径依赖,促进经济社会和城市发展走上转型和创新之路有着深刻意义。

党的十九大报告指出:我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标[1]。在贯彻十九大精神、“深化供给侧结构性改革”和“加快建设创新型国家”的进程中,承担着国家使命的特大城市的引领发展具有重要意义——特大城市要率先改变依赖土地、资本和劳动力投入来谋求经济增长的传统路径。本文以经济体量相似的深圳、广州及天津市为比较研究对象,探讨新时代的特大城市发展问题。

从历史发展的长周期看,工业化带来城镇化;因而在某种程度上,城镇发展与经济发展的逻辑具有内在的一致性。首先梳理决定经济增长的需求和供给理论观点,以确立本文的理论支点。

2.1 需求侧“三驾马车”与短期经济增长

广为流传的拉动经济增长的“三驾马车”,即投资、消费与出口需求,来源于“凯恩斯主义”从需求角度对经济增长的解释及衍生出的政策建议。其实凯恩斯的总需求结构调整策略,只适用于短期内有效需求不足或者没有达到生产可能边界的情形,或是说仅是一种短期内平滑经济过度波动和稳定增长的策略[2]。我国多年来通过调节总需求结构来促进增长,实际是对凯恩斯理论及其使用范围的误读。事实上,历次全球经济危机的加剧无不出自过度干预需求而导致风险积累、直至经济崩溃[3];可见将之常态化无异于“饮鸩止渴”。因而有经济学家认为,我国依赖资本积累的数量型增长已到尽头,向创新驱动的效率型增长转型才能走出经济缓行的困局[4]。

2.2 供给侧结构性改革与长期经济增长

供给学派的鼻祖萨伊曾提出“供给创造需求”的著名论断,拉弗曲线、里根供给革命等陆续否认凯恩斯主义;而后计量研究也证明长期需求的增长是经济增长的结果而非原因[5]。供给侧结构性改革应运而生,旨在推进经济的结构性调整,实现资源要素的最优配置,使经济运行提质增效,实现长期增长的目标。供给侧管理并非仅限劳动力、土地、资本、创新四大要素,在不断探究经济增长之本源的进程中,增长理论逐渐将技术、分工优化、空间外部性、制度等内化于经济增长系统;同时也证明了技术进步、分工优化、空间经济调整、制度变迁亦是经济系统内各经济主体(包括政府)作为理性经济人的选择结果[6]。

2.3 要素流动与经济增长

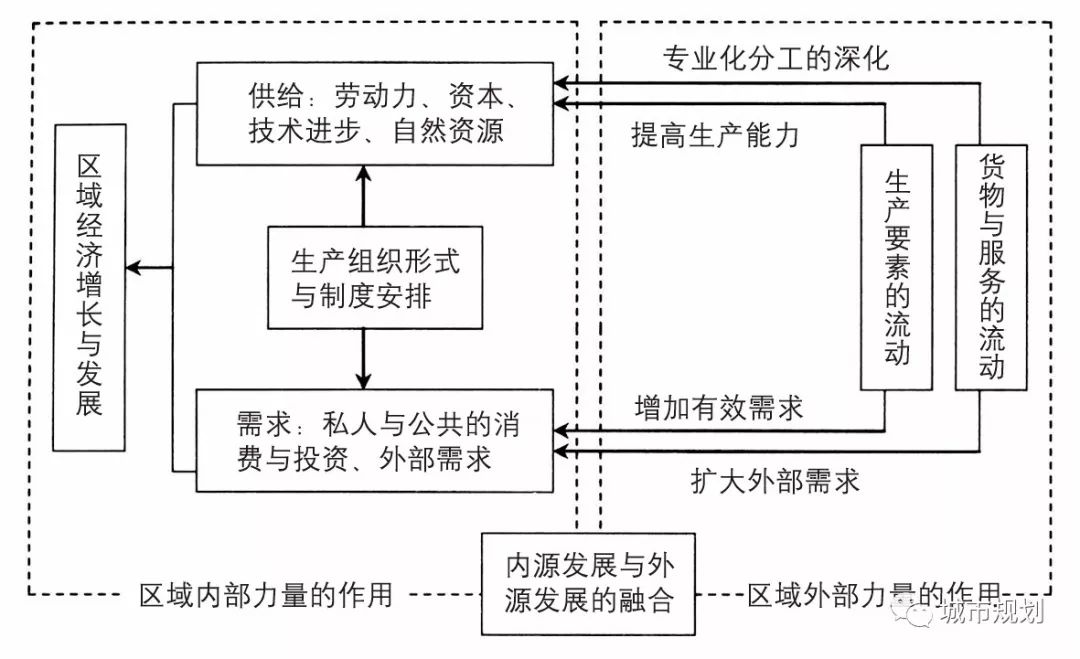

城市的经济增长取决于所在区域内各因素之间的相互作用和城市之间要素流动与货物及服务流动所产生的外部作用[7]。从城市之间供给要素的流动来看,要素的流入在提高本土生产能力的同时,以“乘数效应”增加总需求;从城市之间货物及服务的流动来看,它既有利于区域内专业化分工的深化,又能扩大外部需求(图1)[8]。总之,城市之间的要素流动通过影响供给与需求,进而影响区域经济增长与发展的速度与质量。

▲ 图1 | 要素流动视角下的经济增长机制

▲ 图1 | 要素流动视角下的经济增长机制

Fig.1 Mechanism of economic growth from the perspective of factor flow

资料来源:参考文献8。

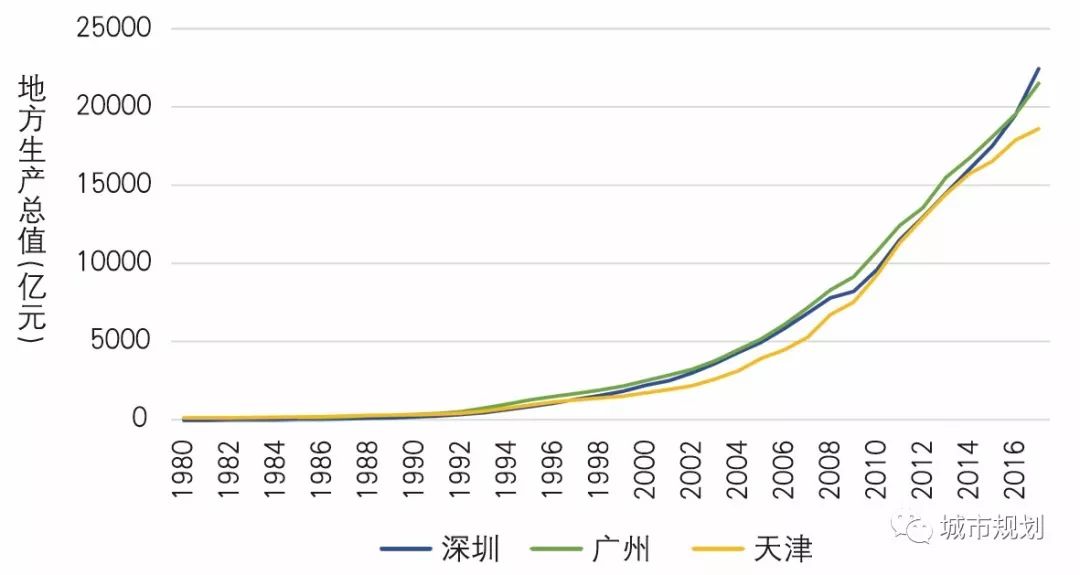

3.1 比较研究的对象与内容

本文以深圳市为比较研究的标杆。深圳从40年前的小渔村到如今的国际大都市,其“深圳之路”的内涵早已超越“深圳速度”而逐渐显现出了方向准、水平高、潜力大的“深圳质量”;近年来,深圳以“创新之都”扬名,屡屡在全国及全球创新城市榜单中名列前茅,可谓在转型和创新发展的竞争中已经脱颖而出。同时,本文还以广州与天津市为比较研究案例。深、广、津三市均为我国经济中心城市,同属东部沿海区域,改革开放以来近40年间的经济增长总量及变化态势较为相似(图2),但发展路径及逻辑呈现出较大差异性,因而具有比较研究的价值。

▲ 图2 | 三市生产总值比较(1980—2017)

▲ 图2 | 三市生产总值比较(1980—2017)

Fig.2 GDP growth of Shenzhen, Guangzhou, and Tianjin from 1980 to 2017

资料来源:根据三市统计年鉴数据绘制。

下文首先分析三市1986—2015年期间需求侧“三驾马车”对经济增长的贡献,然后引入多增长要素解析城市经济增长的显著贡献要素及其贡献度。在计量分析的同时,结合改革开放以来的经济发展背景及政策导向,对三市发展的路径特征及变化趋势做辨析。

3.2 需求侧“三驾马车”对经济增长的贡献

3.2.1 计量分析及检验

需求侧的情形可从国内生产总值(GDP)的支出法角度来研究。构建投资、出口与消费对地方生产总值贡献的函数关系,运用SPSS软件对深圳、广州及天津市于1986—1995、1996—2005、2006—2015年的数据分别进行线性回归,所得回归方程拟合度均良好,可用于比较分析三市投资、出口与消费对经济增长的贡献变化(表1)。回归方程式如下:

logY = β0 + β1logX1+ β2logX2 + β3logX3+ε (1)

其中,Y表示地方生产总值(亿元),Xi(i=1,2,3)分别表示固定资产投资、外贸净出口与社会消费品零售总额(亿元),βi(i=1,2,3)分别表示投资、出口与消费贡献度。

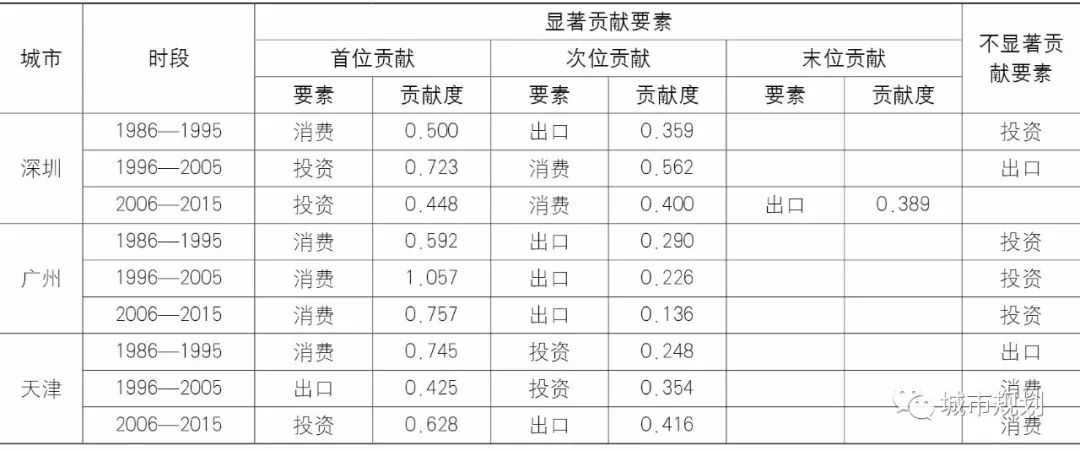

▲ 表1 | 三市“三驾马车”对生产总值的贡献度比较(1986—2015)

▲ 表1 | 三市“三驾马车”对生产总值的贡献度比较(1986—2015)

Tab.1 The contribution of the “troika” to GDP of Shenzhen, Guangzhou, and Tianjin from 1986 to 2015

资料来源:同图2。

3.2.2 深圳:转型与内外协同

深圳的发展曾经高度依赖外资与出口加工。1980年深圳经济特区成立后,充分利用其临近香港的区位与土地、劳动力等生产要素的比较优势,以税收等优惠政策与“三来一补”等贸易形式吸引外资,快速形成了外源性及外向型的加工经济格局。实际上,深圳特区发展对内资也一直很有吸引力。此外,特区早期由于享有进口消费品税收减免等政策,国人涌入导致的消费需求极为旺盛。反映在对地方经济发展的贡献上,先是消费及出口,然后是投资与消费;但2006年以后对投资的依赖度有了较大幅度下降,需求角度的“三驾马车”拉动力趋于均衡(表1)。

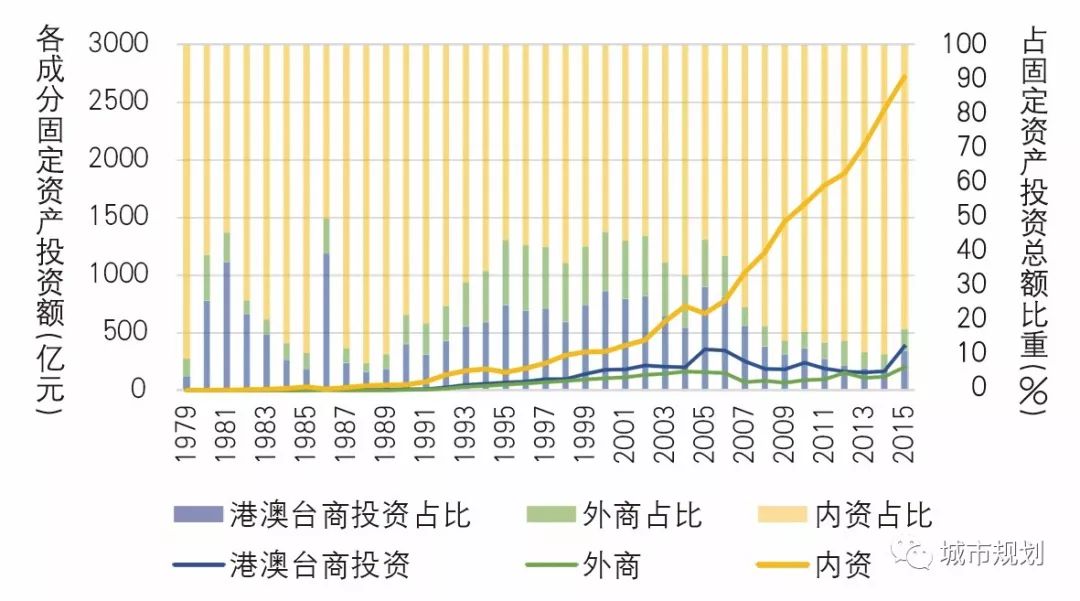

考察深圳发展的历史,在1980年代末到1990年代初,深圳就开始谋求转型,曾经制订一系列发展科技产业的战略和计划。1987年,深圳颁布了《关于鼓励科技人员兴办民间科技企业的暂行规定》,其中关键的一条是承认知识产权的价值,允许科技人员用专利等知识产权入股。据称这对华为等本土科技企业的初创起到了很大的激励作用。此外,在贸易和初级加工业还极为兴盛的1990年代初期,深圳就出台了停止登记注册新的“三来一补”企业的决定。反映在经济发展的驱动力上,深圳较早就呈现出了内资主导与内需驱动的转轨。尽管近10余年来港澳台商及外商投资仍持续进入深圳,但由于内资绝对值大而使得外资在固定资产投资中的比重持续下降,因而达成并巩固了内主外辅的某种平衡状态(图3)。

▲ 图3 | 深圳固定资产投资成分变化(1979—2015)

▲ 图3 | 深圳固定资产投资成分变化(1979—2015)

Fig.3 Investment in fixed assets of Shenzhen by sources from 1979 to 2015

资料来源:根据深圳市统计年鉴数据绘制。

3.2.3 广州:持续依赖消费

广州作为一座传统的商贸城市,具有内需驱动的良好基础,自改革开放以来内需对经济增长的贡献一直远强劲于外需。仅就内需消费主导而言,这与我国国民经济发展转型、突出消费驱动的总体战略方向相一致,也与广东省的扩内需导向相契合。然而,长期依靠消费的“一马当先”,以及科技型企业的低投入及资本有机构成的低下,终将难以推动经济的持续较快增长。改革开放以来,广州在发展汽车和重化等产业方面曾做过很大的努力,有成就、也有过曲折和局限性;近年来正奋起直追,补短板取得了初步成效。

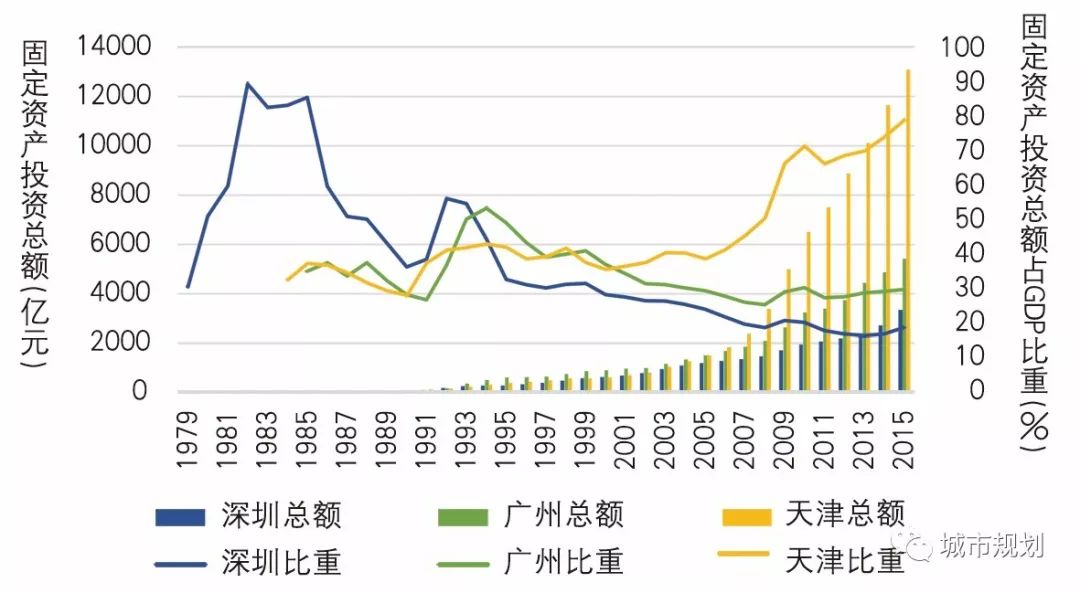

3.2.4 天津:高度依赖投资

天津堪称是传统投资依赖路径的典型代表,由曾经的投资与消费的并驾齐驱逐渐转向了对投资的过高依赖;在“十二五”期末非但未能将消费的地位提升至“三驾马车”之首,反而是固定资产投资占GDP比重达到了前所未有的高度。考察近10余年的发展,在经济总规模相近的情形下,天津的固定资产投资总额及其占比远高于深圳和广州(图4)。在高投资的同时,消费与出口则是增长缓慢。事实上,过高的固定资产投资不但会对社会消费造成挤出效应,还会衍生出重复建设和产能过剩等问题。由此,天津的转型发展可谓任重道远。

▲ 图4 | 三市固定资产投资总额及占GDP比重的比较(1979—2015)

▲ 图4 | 三市固定资产投资总额及占GDP比重的比较(1979—2015)

Fig.4 Investment in fixed assets and its proportion to GDP of Shenzhen, Guangzhou, and Tianjin from 1979 to 2015

资料来源:同图2。

3.3 供给侧多增长要素对经济增长的贡献

3.3.1 计量分析及检验

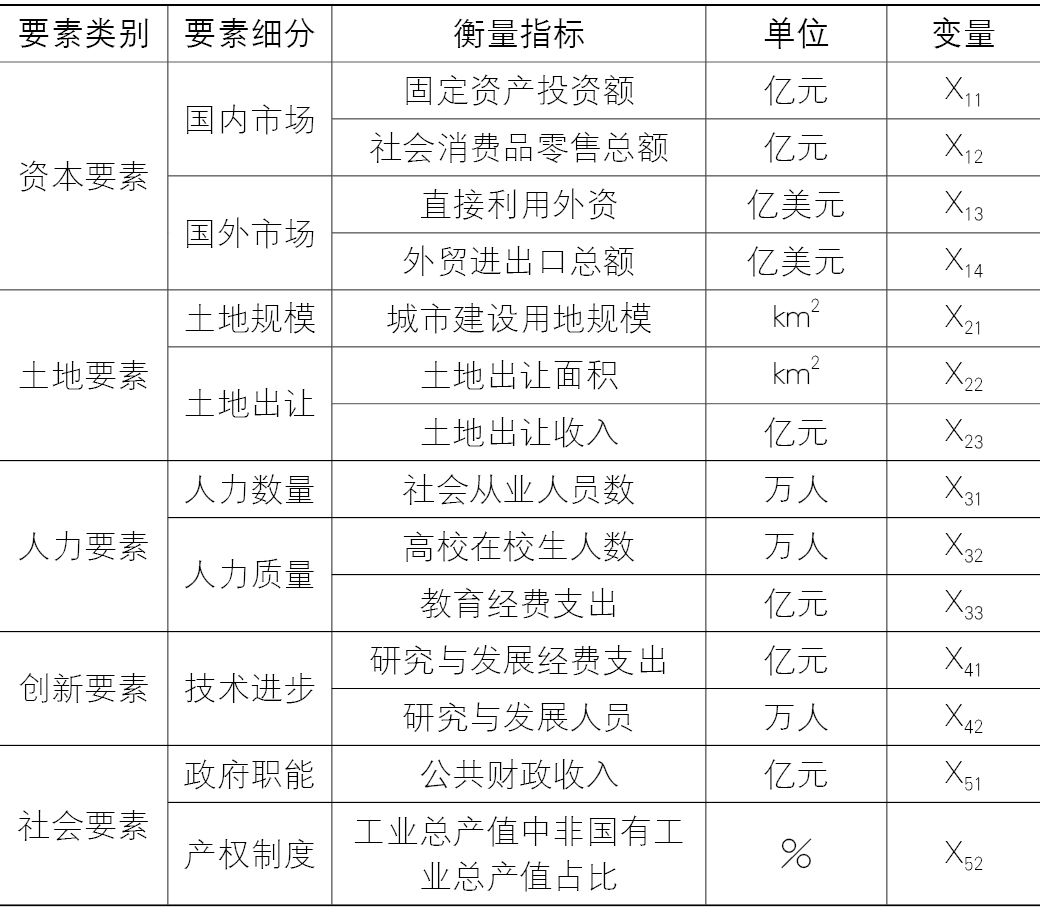

对于供给侧的研究,本文以供给四大类要素类别即资本、土地、人力、创新为基础,并加入社会维度的政府职能及产权制度等为解释变量,构建起多个增长要素与经济增长贡献的函数关系。基于要素类别的要素细分、衡量指标等如表2所示。其中,人力资本测度以劳动力成本法、教育年限法、在校学生比例法及教育经费法等为主[9],本文具体选取社会从业人员数、高校在校生人数及教育经费支出。产权制度测度可用工业增加值中非国有工业增加值占比、市场化进程指数[10]和综合指数法[11]等方法,本文采用工业总产值中非国有工业总产值占比来做评价。

▲ 表2 | 多增长要素模型解释变量一览

▲ 表2 | 多增长要素模型解释变量一览

Tab.2 Explanatory variables in multiple-growth-factor model

运用spss软件对深圳、广州及天津市于2006—2015年的数据分别进行线性回归,经多次变量筛选,所得回归方程拟合度均良好,可横向比较分析三市多增长要素特征及其对经济增长的影响(表3)。回归方程式如下:

logY=β11logX11+β12logX12 +β13logX13+ β14logX14+β21logX21+β22logX22+β23logX23+β31logX31+β32logX32+β33logX33+β41logX41+β42logX42+β51logX51+β52logX52+ε (2)

其中,Y表示地方生产总值,Xij(i,j=1,2,3,4,5)分别对应以上解释变量,βij(i,j=1,2,3,4,5)表示相应要素的贡献度。

▲ 表3 | 三市经济增长要素贡献度比较(2006—2015)

▲ 表3 | 三市经济增长要素贡献度比较(2006—2015)

Tab.3 The contribution of multiple growth factors to GDP of Shenzhen, Guangzhou, and Tianjin from 2006 to 2015

资料来源:同图2。

3.3.2 深圳:内外协同,研发驱动

2006年以来,对深圳经济增长具有首位正向贡献度的是工业总产值中非国有工业总产值占比,其弹性系数高达3.457,这一定程度上反映出适当宽松的政策制度环境对创业及经济发展的重要性。从资本要素层面来看,社会消费品零售总额和外贸进出口总额均为深圳经济增长的主要增长要素,且对经济增长的贡献相当。结合前述分析,可以认为国际贸易始终是拉动深圳经济增长的重要引擎,而提高本土研发和生产能力则夯实了本地经济,并有效地降低了国际市场的贸易风险,由此形成了稳固的“内生-外延”发展模式。

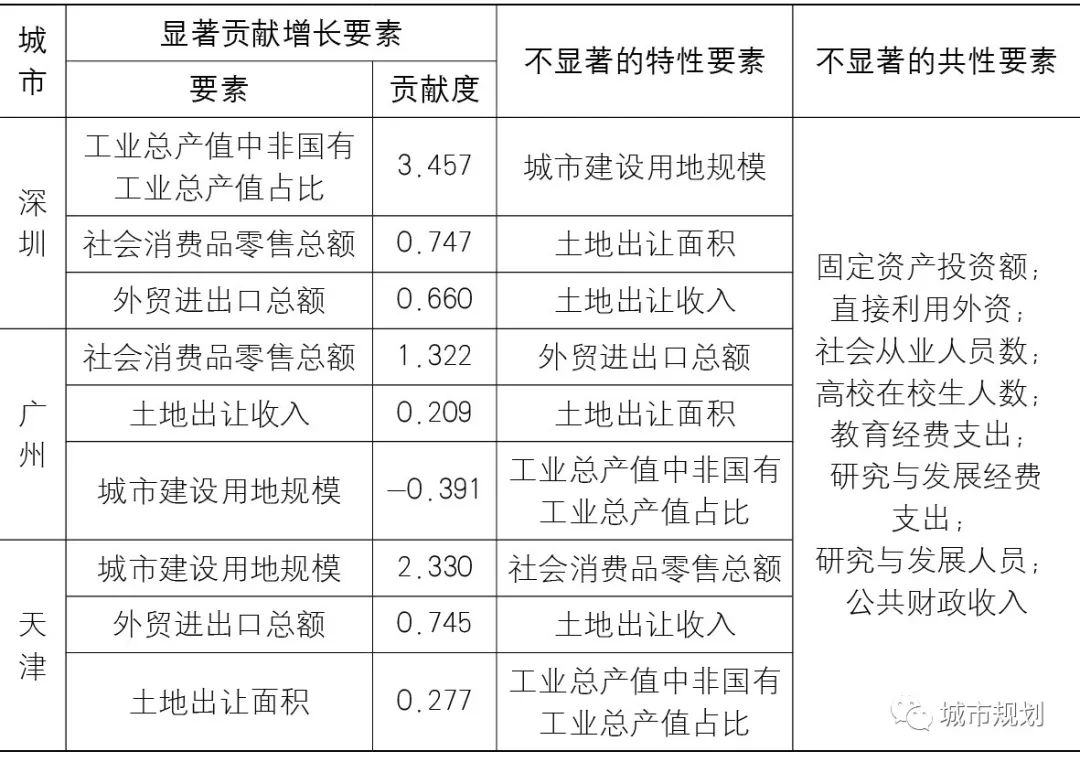

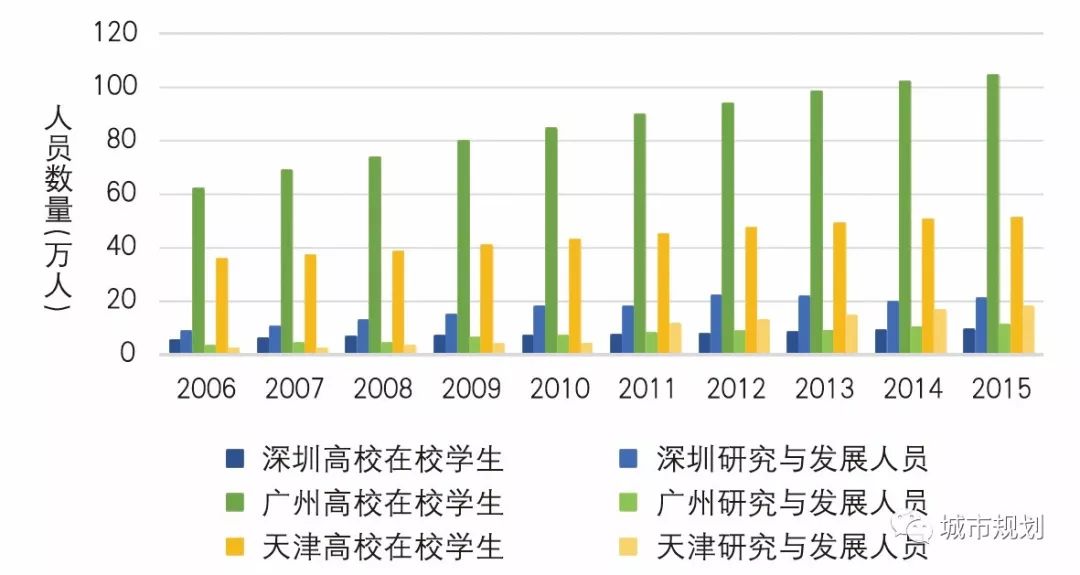

深圳的创新发展已初步呈现出“研发驱动”的态势。从人力要素层面来看,社会从业人员数已是不显著的增长要素,说明深圳已走上了由劳动密集型向知识与技术密集型的转型之路。深圳非常重视研究与发展(R&D),其经费支出及人员配置水平远远高于广州与天津(图5,图6)。需要进一步指出的是,基于模型分析的深圳研发经费支出对其经济增长的贡献看似并不很显著,实际上由于经济结构的原因,深圳的研发主体是企业(诸如华为、中兴、腾讯等);尤其是对科技型企业而言,研发投入和成效是企业成长的关键性因素。作为科技研发的先行者,华为在推动深圳创新发展过程中具有标杆性地位,其10年间累计研发投入3130亿元,其中2016年研发投入高达764亿元,占其销售收入的14.6%[12]。更为惊人的是,华为已在欧盟委员会发布的2017全球企业研发投入百强排行榜中排名全球第六、中国第一,研发投入总量及增速甚至超越苹果。科技型企业为主体的研发投入解释了深圳非国有科技型企业快速崛起的内因①。

▲ 图5 | 三市及华为公司研究与发展经费的比较(2006—2016)

Fig.5 R&D expenditure of Shenzhen, Guangzhou, and Tianjin cities and Huawei Company from 2006 to 2016

资料来源:同图2。

3.3.3 广州:新经济正在崛起,研发和科创偏弱

广州与深圳同为中国十大创新城市之一,还具有中国软件名城和智慧城市领军城市等称号。以广汽为首的汽车工业已成为广州的第一大支柱产业,而随着网易、微信、UC、唯品会等一批本土互联网企业的崛起,软件与信息服务业也迅速集聚并成为支柱产业之一。根据广州市社会科学院发布的《广州蓝皮书:广州创新型城市发展报告(2016)》,2015年广州在中国十大创新城市中位列第八,知识密集型服务业增长态势及潜力良好,但尚存在高新技术产品产值增长乏力、企业研发投入不足、科技体制制约着科技成果转化等问题;于是提出改善技术供给、前瞻布局重大领域、集聚创新人才资源等发展对策[13]。计量分析中的广州高校在校学生、教育经费支出、研究与发展经费支出及人员数量等人才及创新要素对经济增长尚不具有显著贡献,亦即广州丰富的高校资源与大量科技人才还没有充分转化为现实优势;虽然广州高校在校学生数量达深圳的10倍、天津的两倍,但其研发等专业人才数量还不及其他两市(图6)。这说明既要培养人才,更要吸引和留住人才,并营造有利于科技创业的环境。广州需要加大“聚才引智”的力度,发挥城市环境品质、文化内涵、社会生态、制度政策等要素对人才的集聚效应。

▲ 图6 | 三市高校在校学生及研究与发展人员数量的比较(2006—2015)

▲ 图6 | 三市高校在校学生及研究与发展人员数量的比较(2006—2015)

Fig.6 Students enrollment of the tertiary education and R&D personnel in Shenzhen, Guangzhou, and Tianjin from 2006 to 2015

资料来源:同图2。

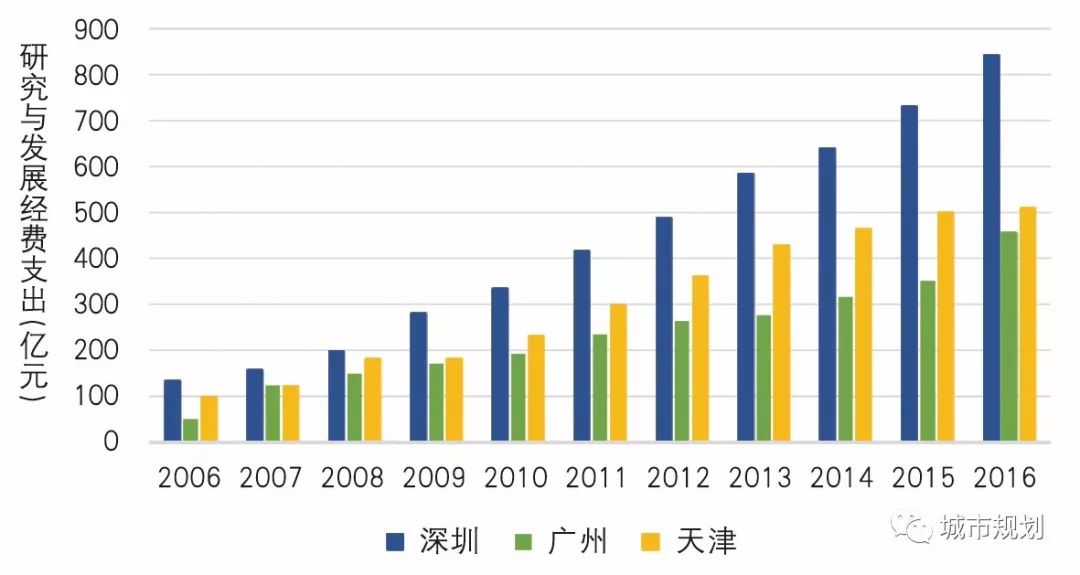

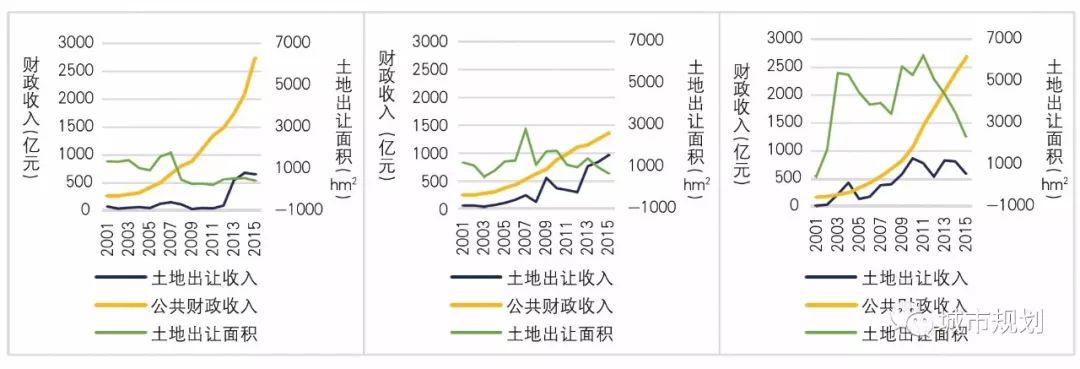

3.3.4 天津:发展基础较好,尚未根本改变路径依赖

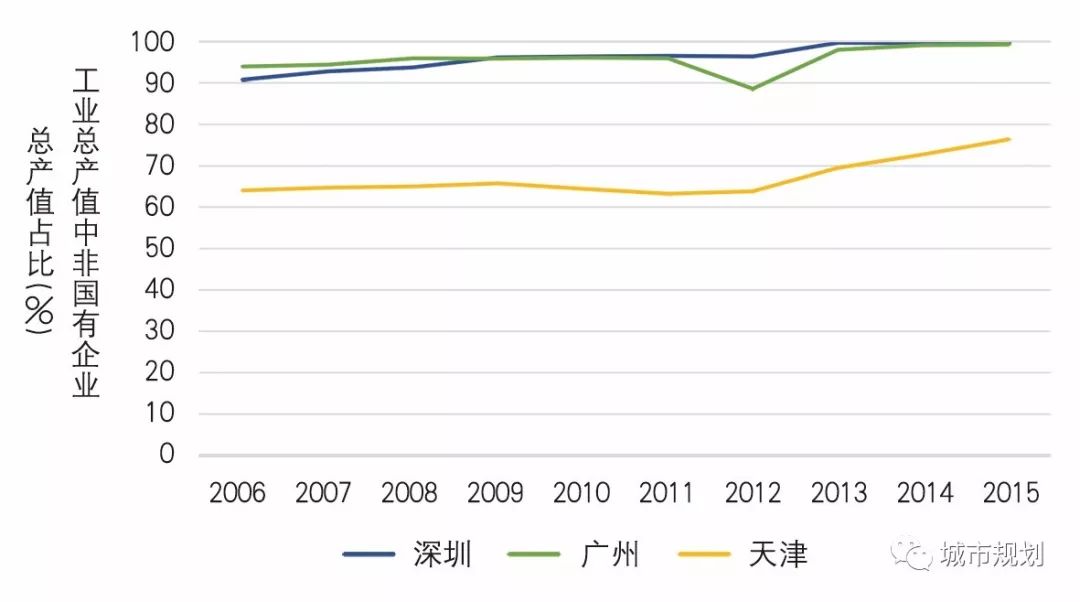

天津市是华北的经济强市,文化积淀丰厚,科教基础良好。但目前的经济发展在很大程度上仍呈现为数量型增长,不仅表现为前述分析的仍在走投资和资本累积的老路,还表现出非常依赖于土地要素投入和进出口的特征;反映出天津的转型发展进程既落后于深圳,也远不及广州(表3)。从统计看,天津市的土地出让收入与深圳、广州相当,但土地出让面积远远超过两市,印证了政府大量低价供地以换取投资的多年发展路径依赖(图7)。一定程度上相异于深圳和广州,天津政府对经济增长的干预作用较强,除大量供地以外还表现在诸如国有工业经济占比较大、民营经济发展相对滞后等方面(图8)。总体而言,天津的经济发展仍较粗放,效率偏低;所以尽管人均生产总值高,但人均可支配收入偏低。

▲ 图7 | 三市公共财政及土地出让规模分析(2001—2015)

▲ 图7 | 三市公共财政及土地出让规模分析(2001—2015)

Fig.7 Government revenue and land supply analysis of Shenzhen, Guangzhou, and Tianjin from 2001 to 2015

资料来源:根据中国国土资源年鉴数据绘制。

▲ 图8 | 三市工业总产值中非国有工业总产值占比(2006—2015)

Fig.8 The proportion of non-state-owned enterprises total value output to the total industry value output in Shenzhen, Guangzhou, and Tianjin during 2006-2015

资料来源:同图2。

从比较研究中可以看出,深圳、广州与天津三个中心城市由于发展路径不同,现实的发展绩效和未来的发展潜能大相径庭。在新时代要有新的发展理念,唯有突破“路径依赖”、切实完成转型和实现创新发展才能迎来新的发展辉煌。十九大报告提出的“深化供给侧结构改革”和“创新驱动发展战略”,对特大城市的经济社会发展和城市规划建设均有着深刻意义。以下从三个方面展开讨论。

4.1 由数量型增长到质量型发展的方式转型

依赖低层次投资的数量型增长终究不可能实现可持续发展。改革开放初期,“三驾马车”有效助推我国快速告别了“短缺经济”,在从供不应求到供需平衡的进程中实现了需求驱动的收益最大化。时至今日,我国在中低端领域的产能全面过剩,“投资—数量型外延发展—以扩大需求来消耗过剩产能”的循环仅可在短期内通过大量资本积累营造快速增长的假象,最终必将会受制于债务沉重和建设用地消耗过大等不可持续发展的弊端。以本文分析的天津为例,虽在过往近40年间与深圳、广州保持经济增长的同步性,但投资依赖下的发展差距和增长乏力已是不争的事实。

在发展的初始阶段,以出口或外资为外源引擎是快速拉动经济增长的途径,同时也可为产业转型做好资本、技术、管理等方面的储备;但若长期依赖外源动力,则城市的内生动力便得不到培育,也难以形成内、外源协同发展的态势。这方面,深圳的经验值得其他特大城市借鉴。深圳毗邻港澳且接近海外市场,具有引进外资和发展国际-国内贸易的便利条件,但是较早就意识到必须要打破既有的发展路径。深圳的成功转型揭示了内外协同发展的重要性,其内资主导渐强的背后是华为、中兴、腾讯、华大基因等本土科技型企业的萌发与崛起;可以说深圳凭借及时主动转型,依托一大批自主创新型企业,已经实现了“深圳速度”向“深圳质量”的飞跃。

十九大报告明确提出:建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上,把提高供给体系质量作为主攻方向,显著增强我国经济质量优势[1];而高质量发展的主要内涵就是从总量扩张向结构优化转变,就是从“有没有”向“好不好”转变[14]。城市发展同样也要把质量放在首位,改变粗放、低效的空间发展模式。在经历了数十年的快速发展后,我国多数大城市、特大城市的空间发展框架已经拉开,今后的规划重点应是推进城市既有空间资源的优化配置,亦即主要以城市空间结构的优化来提升空间绩效,包括谋求就业空间、居住空间、交通空间、开放空间等的更好契合。长期以来,我国特大城市的空间战略往往忽视“交通模式”的重要作用,缺乏用交通模式去引导、塑造和维系城市空间结构的观念。事实上,大城市空间形态上的“多中心”“多组团”并不会自然而然地带来“空间绩效”和城市开发质量的提升[15]。因而,追求质量型的特大城市规划既要继续重视城市平面布局的合理性,更要致力于城市职-住等功能空间的高效动态联系。

4.2 由产业政策到产业环境的战略转型

科技和创新是引领发展的最重要因素。近现代社会的机械化、电气化、自动化、信息化、智能化等多阶段进程,已基本完成了从需求侧的“生产导向创新”到供给侧“创新引领生产”的机制演化,与之相关联的是从“知识形态”的科技创新到制度政策、经营模式等产业环境层面综合创新的转变。

产业环境比产业政策更具包容性。林毅夫和张维迎两位教授的产业政策存废之争引发了关于产业政策与自由市场的热议,而本文所做的城市发展路径对比则提供了可供辨析的素材。深圳的创新转型依托产业环境及政策制度的引导,以包容开放的“有效市场”为导向,鼓励民营企业自主创新,形成创新驱动发展的内生力量;而天津则是严重受控于政府的产业政策,以强干预的“有为政府”为模式,以物质资源的比较优势来引导企业集聚或驱动特定产业的优先发展,但迄今的市场活力和发展效益均相对低下。由此可见,以长周期而言,产业发展环境比定向性的产业政策更有意义;政府的有形之手要致力于为企业创造出更广阔和更具包容性的发展环境和成长空间,尤其是解决好“服务、基础设施和制度性短板,全面提升供给体系的适应力和创新性” [14]。

联系到新时代的城市规划,与其继续费力地做产业选择和发展规划,不如转向产业发展环境的营造——涉及诸如产业空间的规划设计、公共空间的供给、产业发展的负面清单管理和底线控制等。

4.3 由聚焦招商引资到更为重视人力资本发展的内涵转型

国内外的经验告诉我们,“招商引资”对于一个地区和一座城市的初始发展有着极为重要的推动作用;但随着发展阶段的变化和外部竞争的加剧,发展质量和创新能力的意义将不断显现,并最终具有决定性作用;因而在发展水平较高的阶段,吸引人才比吸引企业或投资更为重要。亦即,从“有没有”向“好不好”的转变最终取决于人力资本的水平;人才堪称是特大城市的核心竞争力,人力资本的积聚和提升是城市转型和创新发展的重要基础。

多年来,我国的各级城市政府都极为重视“招商引资”,开发区规模不断扩张,房地产在城市经济中的地位持续上升,而对科技和创业人才以及人力资本的重视则相对不足;时至今日,这种发展模式的利弊得失已经极为显见。因而,新时代的城市发展必须要真正回归到“以人为本”,以满足人民日益增长的美好生活需求为目标,使市民更具“获得感、幸福感、安全感”。对于城市规划建设而言,就是要强调宜居、宜业和公平、包容、共享的环境营造,从而提高“供给体系”的质量,以适应“需求体系的变化”。

深圳的转型发展可谓是树立了一根标杆,天津、广州等特大城市在新时代的发展中均应转向以人才汇聚为基础和科创为动力的新模式,真正改变重产业发展、轻人力资本发展。与此相衔接的规划使命则是优化城市功能布局和合理配置城市空间资源,使得城市能够吸引和留得住科技人才和创业人才,并为新老市民营造高品质的就业、居住和游憩环境。总之,新时代的城市规划和建设要将人力资本发展置于核心议题,致力于打造满足人的全面发展的城市和住区环境。

(感谢同济大学建筑与城市规划学院朱玮副教授对本文计量分析工作的悉心指导。)

注释

① 研发投入是指在研究与开发阶段的经费投入,包括设备费(含仪器设备购置费、仪器设备试制费、仪器设备租赁费以及现有仪器设备的升级和改造费)、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费和其他开支。研发支出是指在研究与开发阶段所使用资产的折旧、原材料的消耗、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金以及借款费用等,而非为研发活动投入的全部经费。其中,仪器设备费的会计核算区别是造成研发支出与研发投入经费数据差异的主要原因。另外,有的研发项目投入可能涉及购入部分技术(诸如专利等无形资产),而在核算该类研发项目的研发支出时,购入技术(即无形资产)也是以摊销形式计入。因此,对于要添置研发仪器设备和购入与研发有关的技术的研发项目等的研发投入必然大于研发支出。

参考文献

1 习近平. 决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[N/OL]. 新华网, 2017-10-27[2017-12-15]. http://www.xinhuanet.com/2017-10/27/c_1121867529.htm.

XI Jinping. Xi Jinping’s Report at 19th CPC National Congress[N/OL]. Xinhuanet, 2017-11-03[2017-12-15]. http://www.xinhuanet.com/english/download/Xi_Jinping’s_report_at_19th_CPC_National_Congress.pdf.

2 凯恩斯. 就业、利息和货币通论[M]. 北京:商务印书馆, 2002.

KEYNES J M. The General Theory of Employment, Interest and Money[M]. Beijing: The Commercial Press, 2002.

3 许小年. 中国已掉入中等收入陷阱了[N/OL]. 凤凰网, 2017-05-06[2017-12-15]. http://finance.ifeng.com/a/20170506/15359111_0.shtml.

XU Xiaonian. China Has Fallen into the Middle Income Trap[N/OL]. Phoenix New Media, 2017-05-06[2017-12-15]. http://finance.ifeng.com/a/20170506/15359111_0.shtml.

4 刘鹤. 两次全球大危机的比较研究[M]. 北京:中国经济出版社, 2013.

LIU He. Comparative Study on the Two Global Crisis[M]. Beijing: China Economic Publishing House, 2013.

5 蔡洪滨. 中国经济转型与社会流动[N/OL]. 财新网, 2011-04-11[2017-12-15]. http://economy.caixin.com/2011-04-11/100246642.html.

CAI Hongbin. China’s Economic Transition and Social Mobility[N/OL]. Caixin Media, 2011-04-11[2017-12-15]. http://economy.caixin.com/2011-04-11/100246642.html.

6 陈旭, 赵民. 经济增长与城镇化的机制解析及新常态下的转型策略[J]. 城市规划, 2016(1): 9-24.

CHEN Xu, ZHAO Min. Mechanisms for Economic Growth and Urbanization, and Transformation Strategies under the “New Normal”: Theoretical Analysis and Empirical Inference[J]. City Planning Review, 2016(1): 9-24.

7 陈秀山, 张可云. 区域经济理论[M]. 北京:商务印书馆, 2003.

CHEN Xiushan, ZHANG Keyun. Regional Economic Theory[M]. Beijing: The Commercial Press, 2003.

8 范从来, 赵永清. 内源发展与外源发展:苏州模式和温州模式的比较[J]. 阅江学刊, 2010(6): 24-33.

FAN Conglai, ZHAO Yongqing. Endogenous Development and Exogenous Development: A Comparative Study of Suzhou Model and Wenzhou Model[J]. Yuejiang Academic Journal, 2010(6): 24-33.

9 沈坤荣, 李剑. 中国贸易发展与经济增长影响机制的经验研究[J]. 经济研究, 2003(5): 32-40.

SHEN Kunrong, LI Jian. An Empirical Study on the Influencing Mechanism of the Trade Development and Economic Growth in China[J]. Economic Research Journal, 2003(5): 32-40.

10 樊纲, 王晓鲁, 张立文,等. 中国各地区市场化相对进程报告[J]. 经济研究, 2003(3): 9-18.

FAN Gang, WANG Xiaolu, ZHANG Liwen, et al. Marketization Index for China’s Provinces[J]. Economic Research Journal, 2003(3): 9-18.

11 傅晓霞, 吴利学. 技术效率、资本深化与地区差异——基于随机前沿模型的中国地区收敛分析[J]. 经济研究, 2006(10): 52-60.

FU Xiaoxia, Wu Lixue. Technical Efficiency, Capital Deepening and Regional Disparity[J]. Economic Research Journal, 2006(10): 52-60.

12 华为. 华为投资控股有限公司2016年年度报告[R/OL]. 华为官网, 2017-03-31[2017-12-15]. www.huawei.com/cn/about-huawei/annual-report/2016.

HUAWEI Technologies Co., Ltd. 2016 HUAWEI Annual Report [R/OL]. The official website of HUAWEI, 2017-03-31[2017-12-15]. www.huawei.com/cn/about-huawei/annual-report/2016.

13 尹涛, 张赛飞. 广州蓝皮书:广州创新型城市发展报告(2016) [M]. 北京:社会科学文献出版社, 2016.

YIN Tao, ZHANG Saifei. Blue Book of Guangzhou: Annual Report on Innovation City Development of Guangzhou(2016) [M]. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2016.

14 刘鹤. 2018年冬季达沃斯世界经济论坛演讲[N/OL]. 凤凰网, 2018-01-24[2018-01-27]. http://finance.ifeng.com/a/20180124/15946126_0.shtml.

LIU He. Liu He’s Report in 2018 Winter World Economic Forum[N/OL]. Phoenix New Media, 2018-01-24[2018-01-27]. http://finance.ifeng.com/a/20180124/15946126_0.shtml.

15 李峰清, 赵民, 吴梦迪,等. 论大城市“多中心”空间结构的“空间绩效”机理——基于厦门LBS画像数据和常规普查数据研究[J]. 城市规划学刊, 2017(5): 21-32.

LI Fengqing, ZHAO min, Wu Mengdi, et al. Polycentric Mega-City and its Mechanism of Spatial Performance: Findings from Xiamen Based on LBS and Census Data[J]. Urban Planning Forum, 2017(5): 21-32.

——————————————

了解更多《城市规划》杂志信息,搜索微信号“chengshiguihuazazhi”或识别下方二维码关注。

关注我们,精彩无限~!

关注我们,精彩无限~!