作者简介

姜超 中山大学地理科学与规划学院、综合地理信息研究中心博士研究生。

柳林 中山大学地理科学与规划学院、美国辛辛那提大学地理系教授、博士生导师。

周素红 中山大学地理科学与规划学院教授、博士生导师。

杜方叶 中山大学地理科学与规划学院、综合地理信息研究中心硕士研究生。

原文刊载:姜超, 柳林*, 周素红, 杜方叶. 2017. 住区开放与犯罪: 国外情境下的实证评估与理论剖析. 规划师, 8:105-111.

版权声明:本文网络首次刊载于“规划师杂志”公众号。感谢作者授权发布,如有转载等事宜,请联系原作者。

摘要:

为科学客观地回答“封闭住宅小区开放后是否会增加犯罪”这一问题,对关于封闭住区与犯罪案件之间关系的国际实证性研究进行了分析与整理,并基于环境犯罪学理论,阐述了犯罪者与封闭住区之间的作用机制、住区安全感知误区及其形成原因、住区开放背景下的有效犯罪防控策略等内容。国际案例实证结果和环境犯罪理论剖析均表明,封闭住区并不能显著地降低犯罪被害率,即封闭住区内未必会更安全。对住区内居民异质性的忽略、对犯罪发生机理理解的欠缺,以及相关利益群体的诱导,导致“社区安全性”与“居民安全感”之间不匹配,从而产生“封闭住区能减少犯罪”的广泛误解。研究结果可为我国的城市规划建设管理工作提供科学的犯罪防控借鉴。

关键词:封闭住区;开放;犯罪;国外情境;环境犯罪学;犯罪地理学

1

引言

2016年初,《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》出台,明确提出“新建住宅要推广街区制,原则上不再建设封闭住宅小区,已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开”[1]。意见出台以来,引发了我国公众与学者的广泛讨论。由于安全需求是仅次于生理需求的基本需求[2],这些讨论的焦点之一是住宅小区开放后的安全问题。大部分公众都担心“开放封闭住宅小区后会变得不安全”,而来自环境设计、犯罪地理、公安防控、城市规划、法学等诸多领域的不少专家学者也都持有相似的观点,如:徐磊青认为“设计的、社会的和管理的因素对社区的安全同时起着重要作用。……从实质环境设计方面而言,应合理布置社区照明,封闭小区围墙,门口设置治安岗”[3],王发曾认为“除可建围墙以增强封闭性外,还可改变组合设计手段,……形成组团内部畅通无阻、组团外部相对封闭的易防控空间”[4],杨佩艺认为“沿居民小区周围必须设置封闭实体的防护措施,包括围墙、栅栏等”[5],杨红平认为“门禁社区的封闭式管理能有效地管理城市居民,遏止城市犯罪行为的发生”[6],甚至更有学者认为“将城中村改建为封闭管理小区、现代化商业场所及配套的公共设施,这样就能够从根本上消除原有的犯罪热点”[7]。在此背景下,住宅小区的开放或封闭与犯罪之间的关系,成为当前城市规划建设管理工作中亟需厘清的重要课题。

小区治安亭

在我国,犯罪案件数据是由公安机关管理的保密数据,很难被外界人员所获取,这不仅严重制约了国内犯罪研究力量的发展,而且也导致了国内学者对犯罪发生机理的把握仍有很多欠缺之处。当前,国内学者对国外的诸多犯罪理论进行了分散化的引进介绍,但还缺少综合性的集成与评估。另外,国内针对具体案例的实证性犯罪研究也仍然十分缺乏。这些共同导致了国内针对封闭住区与犯罪关系的论断大多是基于单一理论或直觉、而非真实案例的实证评估结果。为了科学、客观地回答“住区开放后是否会增加犯罪”或“封闭住区是否能够减少犯罪”这一问题,本文对国外情境中关于门禁社区与犯罪案件的主要实证性研究进行了系统地分析与整理。在总结相关国际研究成果的基础上,从环境与犯罪之间关系的角度出发,对相关的基础理论与概念、封闭住区与犯罪者之间的作用机制、封闭住区安全性的感知误区及其形成原因、住区开放背景下的有效犯罪防控策略等进行了具体的理论剖析,旨在为我国的城市规划建设管理工作提供科学合理的犯罪防控指导建议。

2

封闭住区与犯罪关系的

国外实证性研究

在国外,“封闭住宅小区”通常被称 为“门禁社区”(Gated Community), 是指“限制非居民访问或者需要入口 密码、钥匙卡或保安人员批准才可进入的社区”[8]。基于Web of Science、Scopus、Springer、JSTOR和Sage Journal Online等电子数据库、以Gated Community和Crime为关键词进行论文检索,获取与封闭住区和犯罪相关的研究文献。本文聚焦于封闭住区与由客观犯罪案件所反映的“安全性”之间关系的实证性研究。

小区常用的门禁开关

总体来看,尽管封闭住区和犯罪案件关系的实证性研究文献数量很少,但其中既有针对单个封闭住区的人类学研究[9],也有覆盖数十个乃至数千个社区的定量统计研究[10-11,13-14];所采用的犯罪数据既包括官方的犯罪案件记录[10-12],也包括非官方的犯罪被害调查[13-14]、访谈[9]等。鉴于这些研究的结论具有较高的一致性,即“封闭住区并不能显著地降低犯罪被害率”,该结论应该具有相当的可靠性。然而,对该结果的解读也必须指明的是:1)该结论是基于实际案例所得到的概率统计学结果,是针对封闭住区总体的经验性结论。在当前仅有的少量研究中,大多对封闭住区进行了统一定义,而并没有细分其具体类型,因而并不能做出“单个封闭住区必然不能降低犯罪率”的结论。2)已有的研究成果均是在国外城市情境中产生的。在中国的城市情境中,这一结论是否成立,仍然有待进一步的实证研究。

3

封闭住区与犯罪者之间的

作用机制

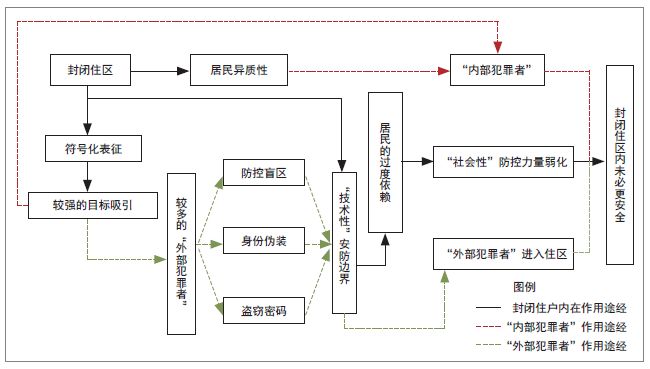

图1. 犯罪者与封闭住区之间的可能作用机制

封闭住区往往具有较高的物质性财产,对“潜在犯罪者”产生较强的目标吸引。一方面,“外部犯罪者”可以通过防控盲区、身份伪装、盗窃密码等方式突破封闭住区的“技术性”安防边界,从而进入住区;另一方面,封闭住区内的居民并不是均质的,也可能存在“内部犯罪者”。当居民过度依赖“技术性”安防手段时,其“社会性”防控力量必然会大大弱化,从而为犯罪者提供便利,最终导致的结果就是“封闭住区内未必会更安全”。

4

封闭住区安全性的感知误区

及其形成原因

综合已有的实证与理论研究可知,之所以会产生“封闭住区内会更安全”的感知误区,主要是因为“安全性”和“安全感”之间并不一定是相互吻合的。

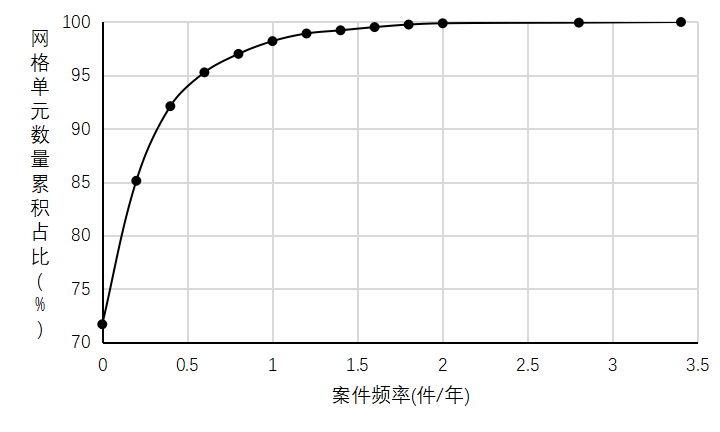

犯罪案件是非常偶发的。以作者所研究的位于H市中心位置的DP半岛为例进行说明。当对2006-2010年DP半岛内的入室盗窃案件,进行50m * 50m的平面网格化数量统计之后发现:97.4%的分析单元内的案件频率不超过1件/年,99.8%的分析单元内的案件频率不超过2件/年(图2)。案件数量最多的网格单元内只发生了3.4件/年,是学校宿舍区。如果再考虑到建筑的高度因素,那么对于单个家庭来说,犯罪案件的发生频率是极低的。对于其它类型的犯罪来说,其案件数量普遍都会大幅地少于入室盗窃案件数量,因此,偶发性特征会更为明显。

图2. 2006-2010年中国H市DP半岛入室盗窃案件的频率统计

一方面,犯罪案件的极度偶发的本质特征,导致了人们对犯罪案件的感知,更多的不是基于真实案发情况和个人被害经历,而是基于媒体、舆论、宣传等“道听途说”。然而,通过这些途径所获取的犯罪情况往往是不真实的。另一方面,大多数公众都忽略了封闭住区内居民类型的异质性。基于美国统计局的“美国家庭调查”数据,Danielsen研究发现:封闭住区的居民以租客为主,并且在2001年至2005年,租客比例在持续上升[30]。其它研究也有类似的发现[10, 13]。因此,封闭住区内存在“内部犯罪者”的概率也是很高的。

当公共大众无法充分理解封闭住区和犯罪案件的本质特征时,在相关利益群体的诱导下,公共大众会笼罩在强烈的犯罪恐惧氛围之中,进而产生“封闭住区能减少犯罪”的安全性感知误解。

5

住区开放背景下的

有效犯罪防控策略

从环境犯罪学的角度出发,至少可以通过以下两种城市规划建设管理途径对犯罪的发生进行有效干预。

1)宏观尺度上,通过城市交通和设施的空间组织,能够影响犯罪案件空间分布的总体格局。

通过各种设施建设指标的空间调配,来影响潜在犯罪者、被害者和守护者的时空交互频率,进而实现对犯罪案件总体空间格局的控制。城市的道路设计和交通组织,对潜在犯罪者的可达范围和“认知地图”的形成会具有非常关键的作用。通过对城市空间的可达性格局分析,将目标吸引小、守护力量强的设施,配置在空间可达性相对较好的区域,而将目标吸引大、守护力量弱的设施,配置在空间可达性相对较差的区域,以此来减少特定区域内潜在犯罪者、适宜被害目标和无效守护力量的交互频率。

2)微观尺度上,通过物质空间的规划设计,能够培育“非正式控制”氛围,从而降低犯罪的发生概率。

对于犯罪预防来说,仅仅依靠技术性的安保手段是远远不够的,社会性的非正式防控将会发挥更大的作用。Robert Sampson将“社区内居民通过对邻里不良行为进行善意干预所表现出来的社会凝聚力”定义为集体效能。通过对芝加哥市8782位居民调查数据的分析后发现,当控制其他因素后,集体效能和暴力犯罪之间呈现出显著的负向关联关系[28]。这一成果被发表在《Science》上,标志着社会性的“非正式控制”得到了广泛的认可。通过住区内或建筑内公共活动空间的具体设计,将能够促进居民个体之间的互动交流,从而促进“集体效能”的培育,达到抑制犯罪发生的目的。

6

结语与讨论

封闭住宅小区是当前我国城市中普遍存在的居住区形式之一,通常情况下被认为能够减少犯罪的发生,为居民提供相对安全的居住环境。然而,通过检索英文文献后发现,在所检验的国际案例情境中,封闭住区并不能显著地降低犯罪被害率,这也就意味着“封闭住区内更为安全”的公众感知是有偏失的。尽管当前国际上关于封闭住区与犯罪案件之间关系的实证性研究很少,但案例评估所涉及的住区数量由单个至数十个乃至数千个,并且得到了较为一致的分析结果,因此研究结论具有一定的可信度。

在此基础上,基于环境犯罪学的相关理论和概念,对封闭住区与犯罪者之间的相互作用机制进行分析。大部分封闭住区对“外部犯罪者”的实际威慑作用较弱,而且可能会对“潜在犯罪者”产生较大的目标诱惑,同时可能会为犯罪者特别是“内部犯罪者”提供实施犯罪的便利条件。由于这些作用机制的存在,封闭住区并不一定能够保证居民的生命财产安全。当前,对住区内部居民类型异质性的忽略、对犯罪偶发性规律理解的不足,以及相关利益群体的诱导,导致了“社区安全性”与“居民安全感”之间的不匹配,从而产生了“封闭住区内会更加安全”的广泛误解。其后,根据环境犯罪学的相关研究成果,本文指出了在当前的住区开放背景下,从宏观和微观空间尺度上,通过城市规划建设管理来实现有效犯罪防控的两种途径。

围栏保护下的封闭式住宅小区

需要指出的是,当前关于封闭住区与犯罪案件之间关系评估的实证性研究还十分缺乏,针对东方国家特别是中国城市情境的案例研究更是空白。西方城市情境下所得到的结论,在国内城市情境下是否适用,仍然有待进一步的实证检验。此外,在当前的国际案例研究中,对封闭住区采用了一种概括性的笼统定义,对各种具体类型也没有予以细分,因而在未来的城市规划管理研究中也应当予以注意。总体来看,尽管仍然存在着诸多不足,当前的案例实证研究也具有重要意义,它们所共同得到的“封闭住区并不能显著地降低犯罪被害率”的研究结果,将促使城市规划与管理学界对封闭住区的实际犯罪防控效果予以深刻的检视与反思。

向下滑动查看参考文献

◆ ◆ ◆ ◆

文章只代表作者观点,文责自负,与本公众号立场无关

◆ ◆ ◆ ◆

欢迎公众投稿,投稿邮箱uisysu@163.com,请注明微信投稿字样

回复“0”可获得文章列表

点击下列标题即可查看相关文章

【学生作品】珠江滨水空间安全性调查研究:城市危情——珠江滨水空间安全性调查研究

……