导

读

文物是名城得以存在的基本资源以及名城价值的核心载体。随着文化遗产在社会经济发展中的作用日益凸显,名城文物工作的重要性也日益突出。2016-2018年由国家文物局委托、北京清华同衡遗产保护与城乡发展研究中心承担的历史文化名城文物保护评估研究及试点评估系列工作,是对当前名城文物管理状况开展综合评估的一次有益探索,旨在以评促改、以评促建,全面掌握名城文物保护状况、不断健全完善名城文物管理水平。

历史文化名城制度是我国文化遗产保护体系的重要内容,“保存文物特别丰富”是名城认定和申报的必要条件。在国务院公布的134座历史文化名城中,保存有大量价值突出、内涵丰富的珍贵文物,以及各类集中连片连线的区域性文物资源。因此名城保护与文物资源具有非常密切的关系。

2016-2018年,国家文物局委托清华同衡遗产保护与城乡发展研究中心先后开展了“历史文化名城文物保护评估研究课题”(2016-2017)与“县级历史文化名城文物保护评估试点项目”(2017-2018),旨在全面掌握名城的文物工作现状、促进名城文物的科学管理。目前评估研究成果及县级名城文物保护评估报告已于近日在《中国文化遗产》2019年第3期正式刊布。现对评估工作的部分内容予以摘要介绍如下:

1

认 知

名城语境下的文物保护

正确认知文物在名城语境下的重要性与特殊性,无论是对文物自身还是对名城保护都有着积极意义。

1.1 文物对于名城保护的重要意义

文物是城市发展历史的印记,留存越是丰富,越是代表城市历史内涵的丰富与悠久。

文物是名城存在的基本资源

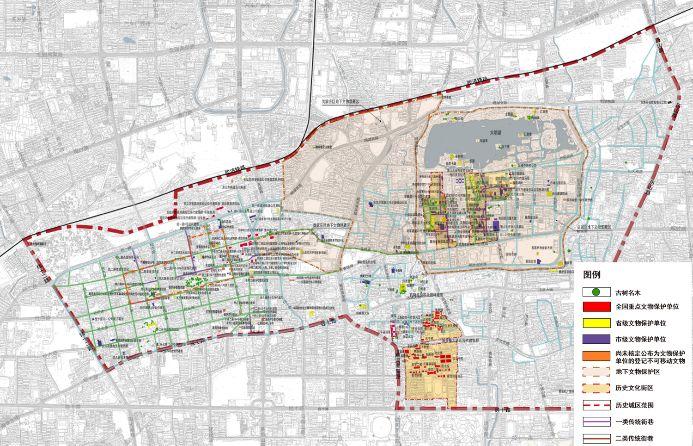

各级不可移动文物以及地下文物埋藏是名城历史积淀过程中的珍贵物质遗存,相比较一般城市,名城文物资源具备文物基数大、优质文物多、潜在文物多的分布特点(图1)。

文物是名城历史文化价值的核心载体

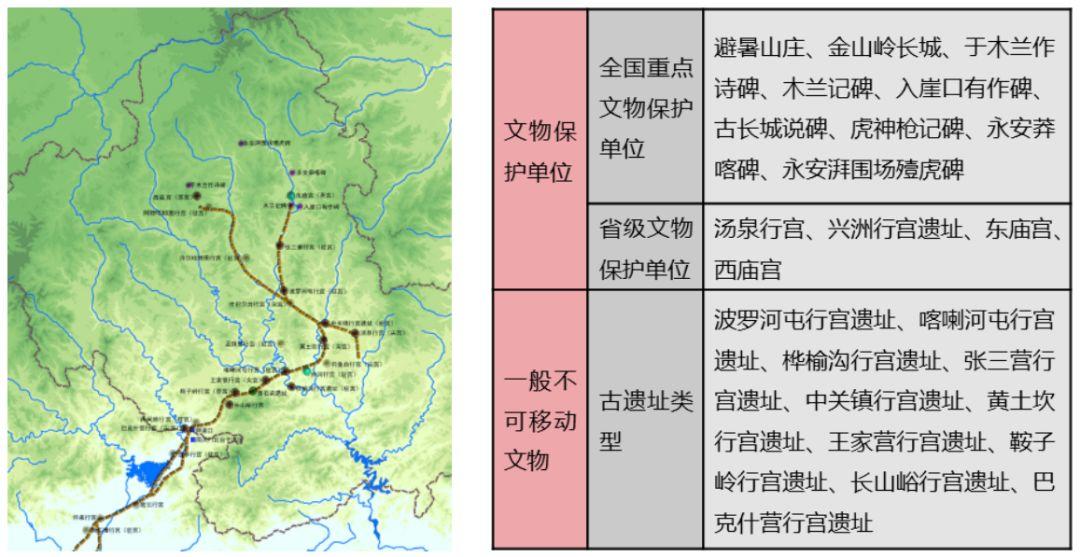

城市聚落起源与变迁、城市阶段性发展特征、重要历史事件见证、城市营建格局、地方特色风貌等名城价值的彰显离不开文物资源的直接支撑和集中体现(图2)。

文物是培育名城特色空间的重要基础

文物及周边历史环境,一方面作为城市传统文化得以保存与传承的历史性空间场所,是城市风貌整体性、文脉延续性的重要内容(图3);另一方面也是城市现代特色文化空间营造、文化遗产存量更新的重要创作源泉。

图 1 济南名城保护范围内不可移动文物与地下文物资源分布

图 2 承德清帝北巡御道文化线路及其文物支撑要素

图 3 以文物领衔的正定古城特色空间风貌

1.2 名城语境下文物保护的特殊性

名城作为复合型城市遗产,传承性、活态性与发展性决定了在实施文物保护的过程中应该有所针对和侧重,这是名城开展文物保护与一般城市开展文物保护的不同之处。

重视兼具文物自身价值与名城历史价值的文物资源

与名城价值密切相关、与名城传统格局相关、与名城城址变迁相关的文物,在具备文物自身历史、科学、艺术价值的同时,也承载着重要的名城历史文化价值,不论文物现有级别高低,需予以优先与重点的保护及展示利用。

基于名城文物的系统性和关联性开展相关工作

名城中的文物有着不同于个体文物的整合意义:文物资源之间具有系统性,可能是多个不同主题的“文物资源包”;名城的文物与历史街区、历史城区之间具有关联性,名城环境是文物最大的历史环境。相比一般城市,名城文物保护应该更加重视整体性保护利用。

文物活态保护具备独特的优势

与一般城市相比,名城所具备的城市历史环境与城市生活氛围,更有利于文物原有的居住、宗教、经济、交通等多元功能进行就地活态保护。

管理过程中规划协调要求程度高

名城保护层次众多,文物规划实施管理免不了与城市总体规划、名城保护规划、控制性详细规划以及其他专项保护规划等多个层面发生关系,这对文物协调管理的程度要求较高。

2

构 建

名城文物保护评估体系

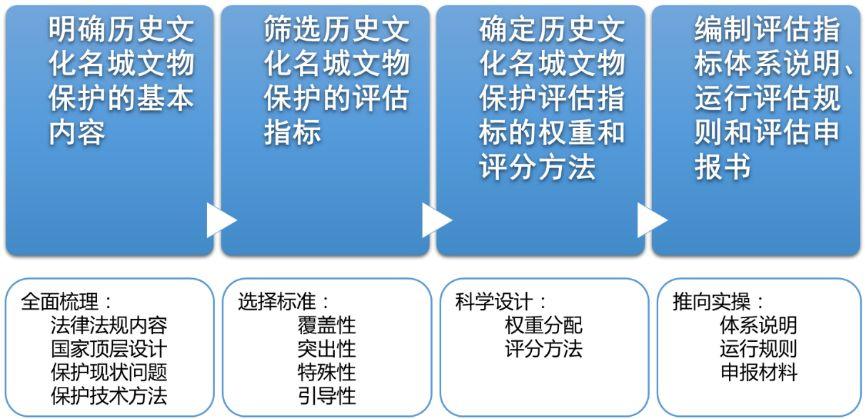

构建一套科学合理的评估体系(图4),是评估研究的核心内容和评估实践得以顺利开展的根本保障。

图 4 评估指标体系构建工作流程图

课题组在编制评估指标体系时,主要进行了以下两个方面的思考:

2.1 指标体系构建思路:需要什么样的评估指标体系?

指标体系应反映名城文物保护事业的基本内容

评估指标体系的构建首先是需要符合和衔接我国文物工作主要框架和基本内容,体现“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的基本方针。

指标体系应符合现行法律体系和行业准则

所设定的基本事项

评估指标体系的构建紧紧围绕我国现行文物法律法规体系和重要行业准则对文物保护所设定的基本事项来选取评估指标。

指标体系应体现名城文物保护的特殊性

评估指标体系的构建以名城中文物保护工作的特殊性为特色设计思路,对名城文物保护工作提出有针对性的评估考察。

指标体系应指示名城文物保护的现状问题

评估指标体系的构建重点关注已有的现状问题类型,通过“问题导向”全面摸底各名城的工作现状。

2.2 评估指标择选标准:如何选择适合的评估指标?

评估指标的选取,需要避免指标细节“面面俱到”、评估重点不突出。课题组在确保指标体系的系统性和完整性同时,注重指标的精炼化,突出行业发展的政策导向,以及名城文物保护工作的重点、难点和瓶颈问题。

因此,在通过基础分析得到的众多指标中,指标择取与设计优先选择:

☑ 能够反映“名城文物基础工作的覆盖程度和实施力度”的指标

☑ 能够反映“名城文物整体保护与系统利用情况”的指标

☑ 能够反映“名城中低级别文物保护利用情况”的指标

☑ 能够反映“名城文物部门管理决策质量情况”的指标

☑ 能够反映“社会公众参与情况”的指标

最终确定形成了由4个一级指标、9个二级指标和27个考察要点构成的《历史文化名城文物保护评估指标体系》(图5)。

图 5 历史文化名城文物保护评估指标体系

3

实 践

名城文物保护评估试点项目

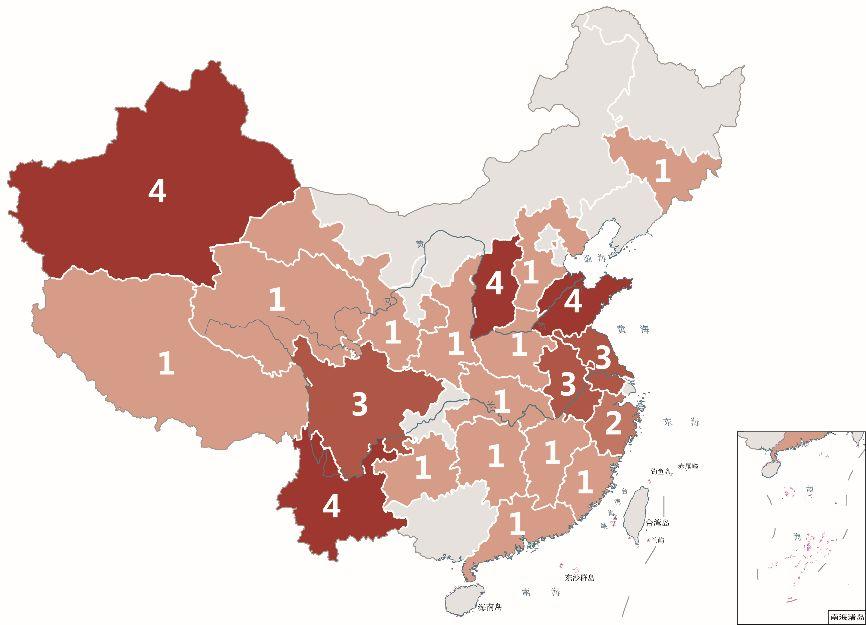

为保证试点结果的相对集中度与完整性,课题组统一选取了40座县级国家历史文化名城为评估试点对象(图6),系统地梳理了这些城市在文物资源管理、文物本体及环境保护、文物资源利用及体制机制管理等方面的工作进展、成功经验及存在问题。主要评估内容有:

图 6 评估试点城市分布图

3.1 摸底县级名城文物资源总体情况

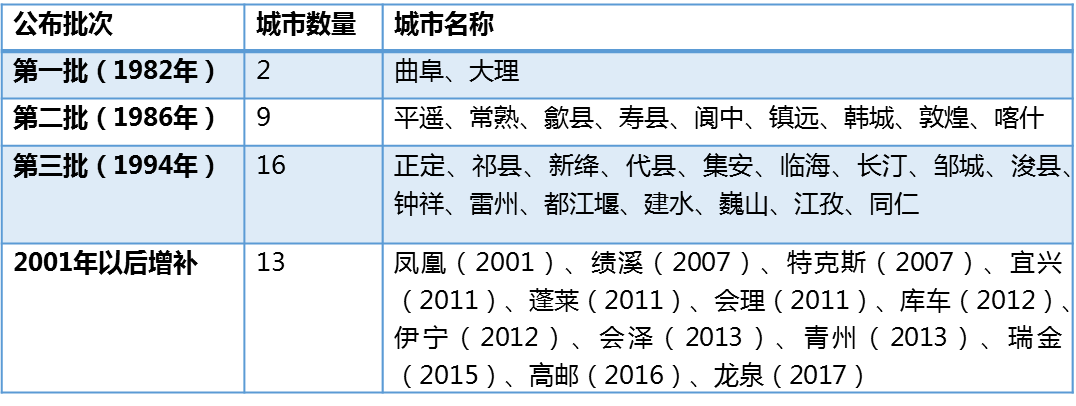

从名城公布情况来看(表1),县级名城的数量有逐渐增加的趋势,山东、河南、江苏、安徽、云南、四川、新疆等文物资源大省,集中分布了较多的县级名城(图7)。

表1:40座县级名城公布时间

图 7 县级历史文化名城公布情况与地域分布

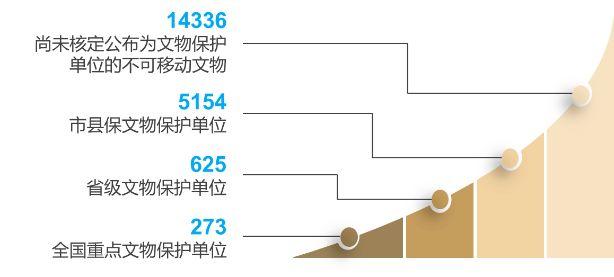

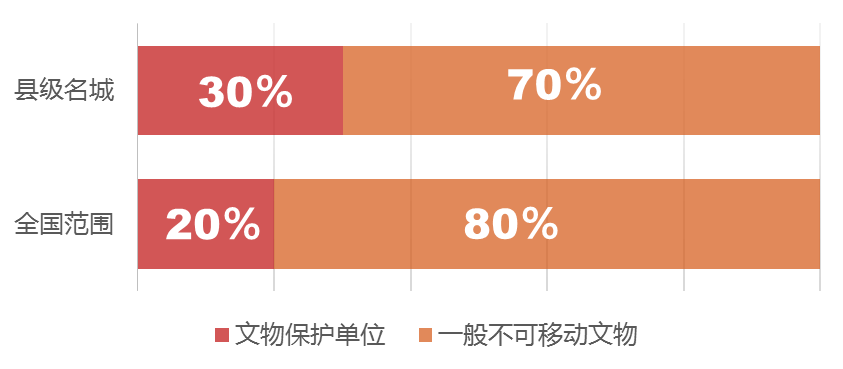

根据来自地方的数据统计,在40座县级名城中,全国重点文物保护单位273处、省级文物保护单位625处、市县级文物保护单位5154处、一般不可移动文物14336处(图8)。县级名城中各级文物保护单位总量与一般不可移动文物数量比例为3:7,高于全国范围下文物保护单位数量的占比比例(20%)。

图 8 县级历史文化名城文物资源情况

3.2 把脉县级名城文物保护管理现状

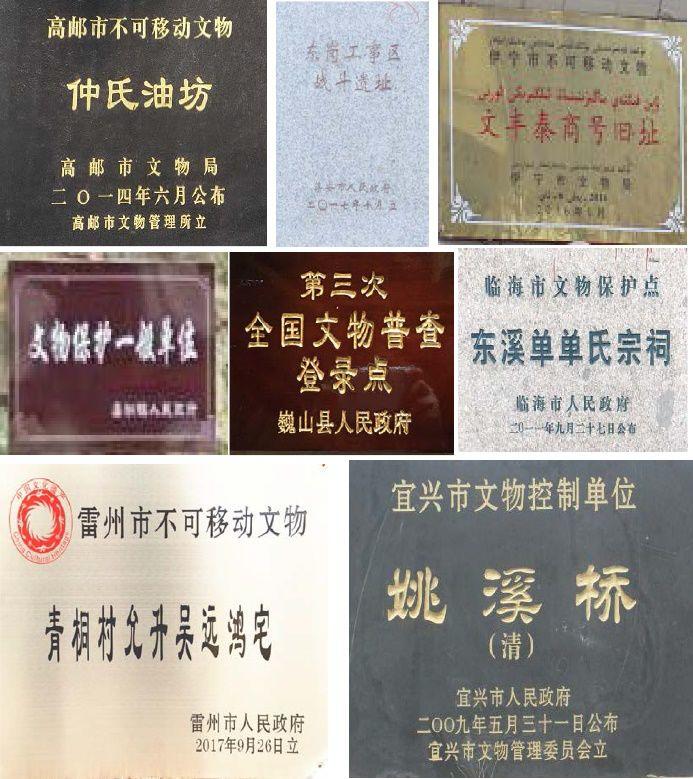

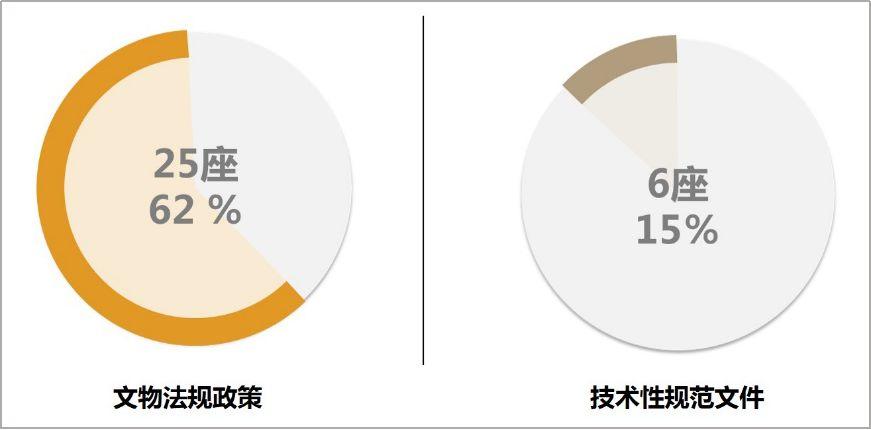

课题组对申报书中的51个考核项进行了相关的数据统计、案例分析,如专题性与区域性文物调查的开展情况、一般不可移动文物的设立情况、名城博物馆的设立情况、法律法规与技术规范制定情况等(图9-12,详见评估报告),尽可能地掌握某项文物保护管理工作的整体完成情况,以形成全面的评估结论。

图 9 县级名城开展文物调查的统计情况

图10 县级名城中一般不可移动文物标志牌的设立情况

图 11 县级名城博物馆建设的统计情况

图12 县级名城文物法规政策、技术性规范文件编制的统计情况

将所有考核项可划分为“文物保护基本工作事项”与“文物与名城相结合工作事项”两个维度。前者指在全国文物工作框架要求下普遍要求进行的文物工作事项;后者指在名城语境下,文物保护与名城保护应该要进行统筹协调的文物工作事项。

在文物保护基本工作事项方面,评估显示,县级名城文物保护对基本的、主要的、常规性的文物保护工作要求能够予以一定落实,如文物登录管理、文物安全保障、博物馆建设、文化活动、法律法规制定等,但在当前新时代文物工作要求下,在常态化推进、精细化管理方面,综合管理水平仍有较大的改善空间。

在文物与名城相结合工作事项方面,评估显示,名城文物工作与名城保护之间的衔接与呼应不显著,在认知文物与名城关系、城乡建设中文物保护管控、文物资源的系统性利用、文物利用融入社会生活、文物部门参与名城管理等方面上尚有较多亟需不断加强的地方。

3.3 开展文物保护水平关联性因素分析

为能够明确影响文物保护水平高低的相关因素,将文物资源数量因素、本地社会经济因素、各项评估指标因素等与评估总得分进行关联分析(详见评估报告),结果表明:

☑ 文物保护水平的高低与本地文物资源的绝对数量之间的相关性不明显。文物资源数量少的城市,文物保护水平未必就高,而文物资源数量多的城市,文物保护也未必就一定难以开展。

☑ 文物保护水平的高低与本地社会经济客观指标因素之间不存在相关性。经济发展水平好的城市,文物保护未必一定好,而经济发展水平不好的城市,文物保护未必就捉襟见肘。

☑ 文物保护水平的高低与文物部门职能独立性的程度具有一定关联性。评估得分靠前的县级名城,文物部门的职能权限多数相对独立,而评估得分靠后的,则文物部门的职能权限多数相对较弱。

☑ 文物保护水平的高低同体制机制的完善具有一定正关联性。总体得分与文物资源管理、文物保护、文物利用及体制机制四项一级指标得分的关联分析中,体制机制的得分与总体得分的正关联性最高,超过其他三项。

3.4 梳理优秀经验案例和提出工作建议

课题组基于书面评估材料总结和现场评估考察,对基层文物安全管理、城乡建设活动管控、地方文化旅游融合、文物资源系统性利用、社会力量参与等方面所涌现出来的优秀案例经验进行了深入总结。并从“拓展名城语境下的文物保护思路”、“补齐名城文物管理机制建设的短板”、“加强外部政策的引导与扶持力度”等三方面提出了相关建议。

4

结 语

历史文化名城由国务院颁布认定,是国家文化形象的金色名片。在新时代文物保护利用改革形势下,名城文物保护管理更应该坚持“高标准 严要求 精管理 重协作”,为其他城市文物管理树立重要的标杆、示范与引领作用。

开展名城文物保护评估,正是希望通过“体检式”的评估发现相关问题,引导和督促地方政府及时修正问题、改进工作方法。评估研究与评估试点的开展达到了完善评估制度设计、积累评估经验的目的,为下一阶段名城文物评估制度的逐步推广奠定了扎实的基础。

(课题组成员:霍晓卫、张捷、贾宁、张晶晶、薛杨、阎照等)

感谢对评估研究给予意见指导、参与评估试点现场复核的各位专家!

张松、张广汉、张杰、余剑明、李新芳、王明明、谭玉峰、李向东、刘剑、相秉军、万幼楠、王兵、沈旸、张磊、杜凡丁、傅晶、张飏、刘业成、徐慧君等

文中图片均由课题组提供,头图为历史文化名城高邮

本文内容由清华同衡 遗产保护与城乡发展研究中心提供

原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):健全历史文化名城保护 科学评估体检