引言

目前,深圳市在土地资源的约束下,面临保障性住房筹集供应的压力。如何疏解和满足日渐增加的保障房需求成为制约深圳建设创新、宜居、国际化城市的瓶颈。在粤港澳大湾区协同发展的背景下,探索在深汕特别合作区、深莞惠临深片区等城际轨道沿线建设保障房具有现实意义。

本文经文献研究归纳了国内外轨道交通沿线保障房社区的建设经验,通过实地调查梳理深圳市保障房的现状问题。在此基础上,结合访谈提出城际轨道沿线保障房社区应具备的品质,并从促进职住平衡、TOD复合开发、优化轨道线路与换乘方式、完善公共空间、节点城市设计等方面提出品质提升策略,以期缓解全市住房保障压力,促进区域协同发展。

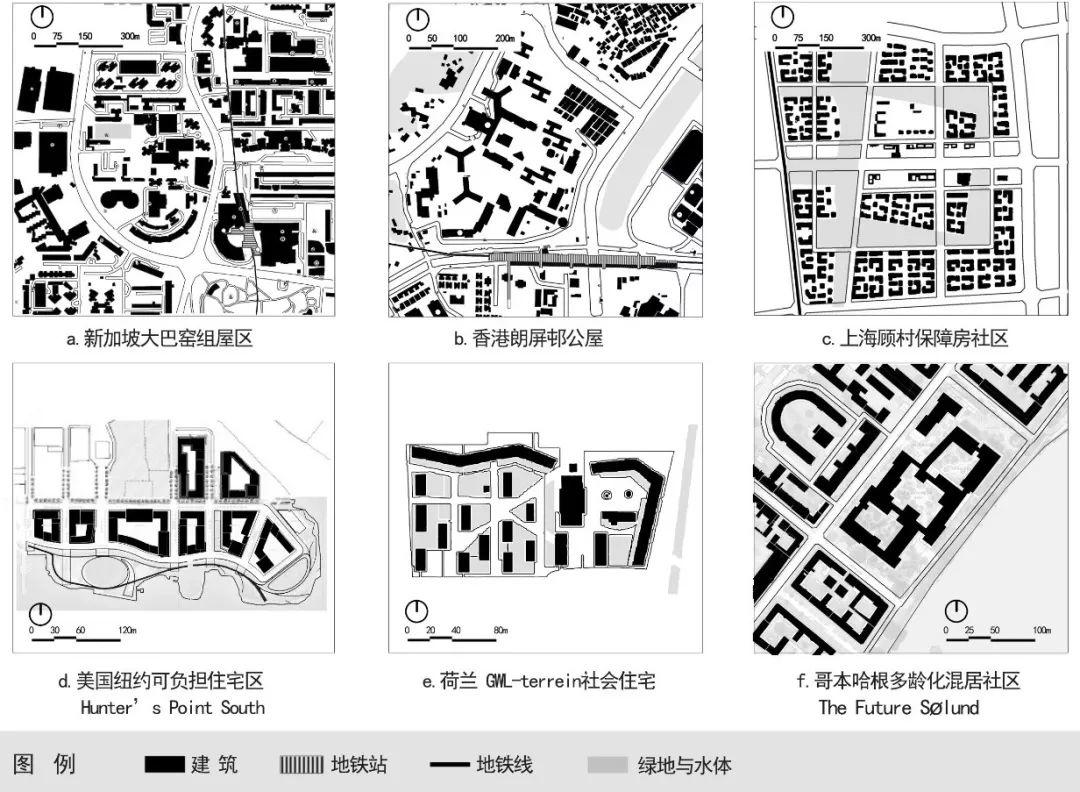

深圳市域总面积约1997k㎡,常住人口达1200万(截至2017年)。2016年,深圳市政府提出十三五期间筹集40万套保障房的任务。在土地资源约束背景下,市政府将“城际合作建设保障房”纳入保障房筹集的15种渠道之一。2018年3月,陈如桂市长在《政府工作报告》中指出,“探索TOD模式,在轨道站点沿线筹建大型安居社区的可行性”。在粤港澳大湾区战略下,区域一体化发展加强,深圳市积极探索在深汕特别合作区、东莞及惠州等周边地区建设保障房,具有开创性意义,亟待前瞻性研判。

2016年联合国第三次住房与可持续城镇化大会出台的《新城市议程》凸显了“人人共享的可持续城市和人类住区”理念。在此背景下,本文试图解答城际轨道沿线保障房社区应如何提升品质、如何避免由此造成城市蔓延式发展、职住分离等问题。

一、理论与文献回顾

1.1 轨道交通沿线保障房社区的特征

目前国内外对轨道交通沿线保障房社区已有广泛研究,主要侧重其选址布局[1-3]、通勤特征分析[4-5]和使用后评价[6]。孟斌、于慧丽分析了北京天通苑社区居民通勤行为,发现社区整体通勤时间长,指出远郊大型保障房社区易导致职住分离等问题[7]。

新加坡政府实行“居者有其屋”计划,约82%的新加坡人居住在组屋中,大部分组屋在轨道交通站点周围。Belinda Yuen以新加坡组屋为例,认为保障房应选址于新市镇地铁周边等公共交通良好的位置[8]。Mohammad Abdul Mohit以吉隆坡廉租房为例,指出廉租房更应分布在市政公共设施较为完善的地区[9]。

针对城际型保障房社区的研究较少,侧重选址和规划策略。石森文、周均清分析了武汉-咸宁城际高铁沿线的贺胜桥新城保障房社区,总结了城际铁路导向下的保障性住房选址策略:交通便捷、紧邻老镇、配套完善与产业支撑[10]。

1.2 保障房社区品质提升逐渐被重视

魏宗财、张园林从建成环境和居住感受两个维度切入,建立了包含公共服务设施、社区感、安全感等七大指标的保障房人居环境品质指标体系[11]。丁旭以杭州为例,指出交通便捷度、公建配套完善度、土地经济性是保障房适建性的主要因素[12]。陈宏胜分析了广州保障房建设存在的问题,认为政府在建设保障房时应尽可能同步完善周边公共服务设施配套,并为居民创造更多的就业机会[13]。杨滔、黄芳认为低收入住宅适合与城市各级中心区建设及旧城改造相结合,防止低收入住宅郊区化而出现大规模“贫民窟”[14]。

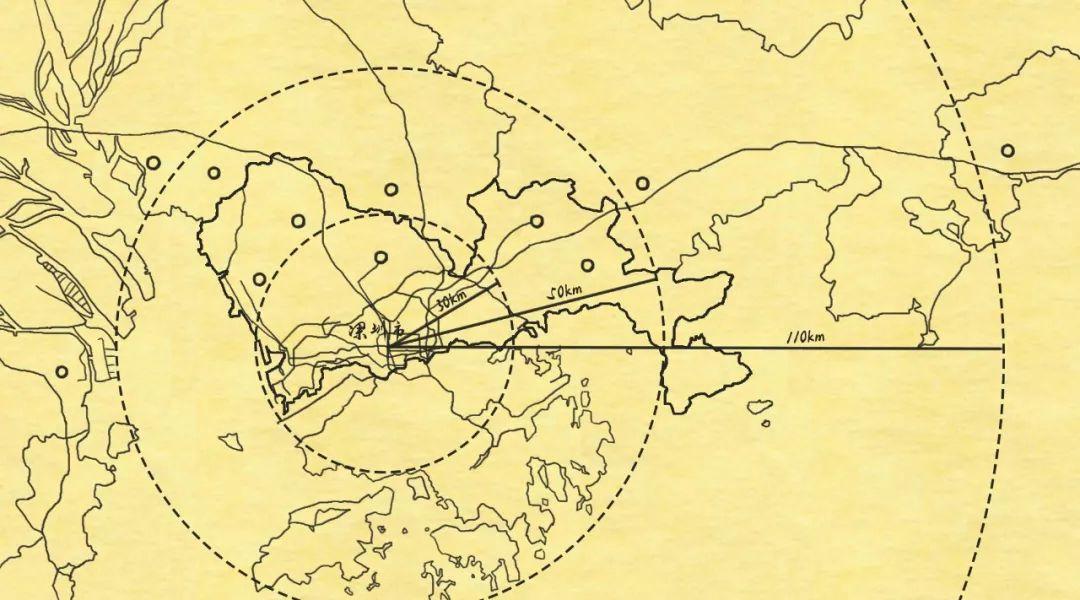

国内外典型轨道交通沿线保障房社区分布

随着保障房沿轨道交通建设的现象逐渐普遍,例如新加坡大巴窑(ToaPayoh)组屋、香港朗屏邨公屋、伦敦Colindale可负担住区、纽约Hunter’s Point South可负担住宅、厦门祥平保障房地铁社区、上海顾村社区等,如何提升轨道交通沿线保障房的品质问题亟待探讨。

二、深圳轨道交通沿线保障房社区现状

2.1 深圳保障房建设总体情况与特征

2017年11月,深圳市住建局在局党组理论学习中心组(扩大)会议中,明确要建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,建立健全住房保障和供应体系的“1+N”政策文件。深圳市“十三五”期间将筹建40万套保障房,其中人才住房不低于70%,住房保障制度具有鲜明的产业导向性。现有保障房供应以城市更新、产业园区配建、新增加建设用地等渠道为主,且总量难以满足实际住房需求[15]。

2017年深圳市实际筹集建设保障房约10.24万套,其中公共租赁住房约7.17万套,安居型商品房约0.7万套,人才住房约1.37万套,混合建设0.83万套。在现有的保障房项目中,约49%的保障房位于轨道站点1000米范围内,25%的保障房位于轨道站点500米范围内。

2.2 探索在城际轨道沿线建设保障房

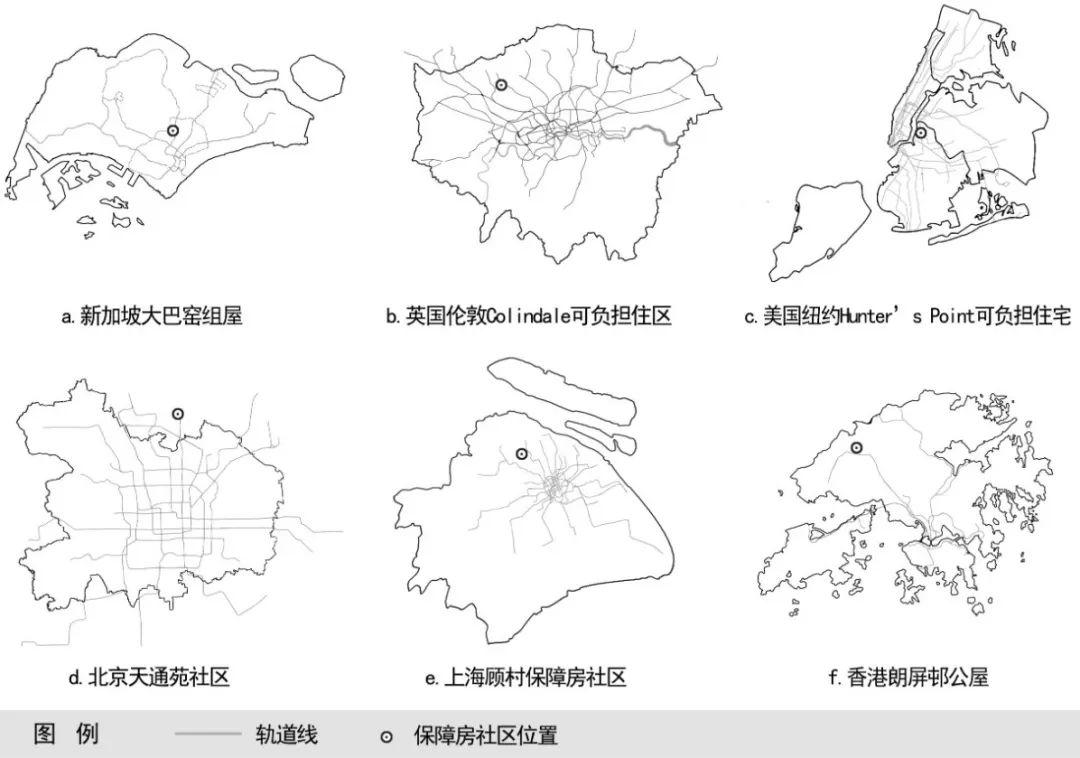

深圳市探索在轨道沿线建设保障房可划分三个圈层,根据距离分为:①宝安、光明、龙华、龙岗和坪山等原深圳关外地区;②惠州、东莞、中山等临深片区;③深汕特别合作区。后两圈层属于城际合作建设保障房的范畴。

深圳沿轨道线建设保障房的三个圈层示意图

目前,深圳至东莞已建有广深港高铁、广深铁路,深圳至惠州、汕尾有厦深高铁。以福田-罗湖中心为起点,通过轨道交通到达上述三个圈层的通勤时间分别是0.5h、1.0h和1.5h。在深莞惠经济圈战略下,区域一体化趋势增强。规划深汕高铁时速达350km/h,届时深圳中心区至深汕合作区的轨道运行时间将缩短为30min。

根据轨道交通情况,初步研判具备建设城际保障房社区的潜力点包括:东莞的虎门镇、长安镇和清溪镇,惠州南站周边地区,深汕特别合作区的深汕站地区。

2.3 深圳保障房社区存在的典型问题

实地走访深圳龙华龙悦居、南山龙海家园、坪山聚龙花园等65个保障房社区,通过现场观察、居民访谈整理保障房社区现状情况。现状存在的问题主要有单调的布局形态和社区景观、缺少人文关怀的建筑立面设计等(见下图)。除此之外其他典型问题有:

选址偏僻。保障房社区选址于城市边缘地带,接驳交通不够完善。从社区到达轨道站点或公交站距离较远,给最依赖公共交通的中低收入人群的工作和生活出行带来不便。

公共服务设施滞后。由于大量保障房社区以住房快速建设为主,公服设施建设严重滞后。目前,仍有不少保障房社区周边公服设施不足,医疗、教育和商业设施难以满足住户的实际需求。

空间失配与均质化。集中成片式建设的保障房,使低收入人群形成空间聚集,易导致社会隔离和居住空间分异。同时,由于社区周边缺乏就业机会,往往会造成职住分离问题。

缺少人文关怀的社区环境。大多数保障房社区采用高强度开发模式,高层行列式布局的保障房易给人造成压抑感。整齐统一而缺少变化的建筑立面和单调的景观设计,难以营造出具有温馨和幸福感的社区环境,更难以给住户带来社区归属感和认同感。

深圳保障房社区的现状情况

三、城际轨道沿线保障房社区应具备的品质

3.1 访谈及典型案例剖析

针对轨道沿线保障房应具备哪些品质,以深圳市保障房住户为对象进行访谈调查,共访谈2320人。调查对象中约70%的无房普通群体为年轻单身人群,且为本科学历以上。访谈结果显示,通勤便捷性(44.1%)、环境舒适性(33.9%)与公共服务设施完善度(16.6%)是住户最关心的三大品质。在通勤时长及工具选择上,约63.5%的受访者表示期望通过轨道交通通勤,且80.5%的受访者表示通勤时间应控制在45min以内。

结合问卷调查和国内外典型保障房社区研究分析,总结提炼城际轨道保障房社区应具备的品质:

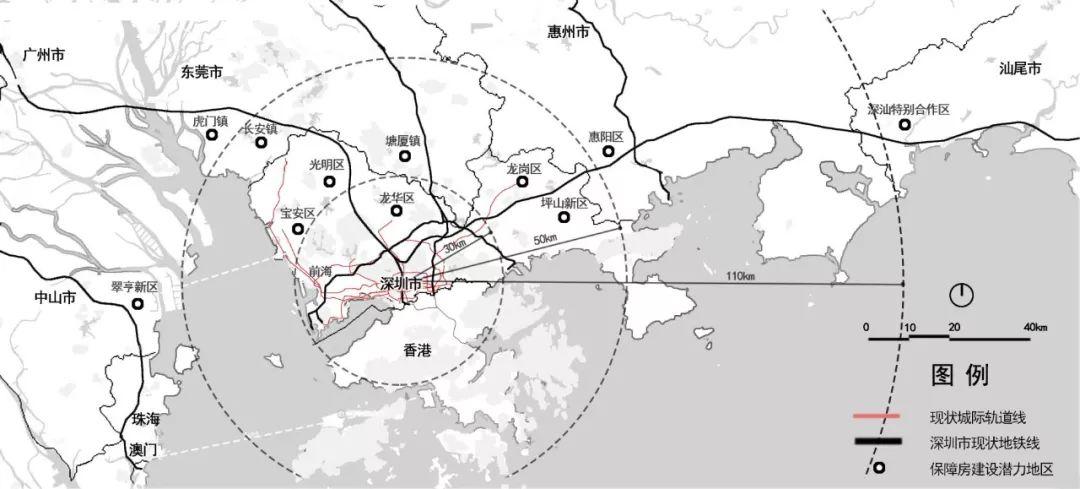

大巴窑组屋区是新加坡建屋局结合TOD模式建设的保障房社区,采用“市镇中心-邻里中心”两级结构。大巴窑组屋区十分重视与地铁站及周围土地的集成开发,具有布局紧凑且功能混合的特点[16]。

上海顾村社区毗邻地铁7号线,规划采用“街道-居住社区-基层小区”三级结构,提出邻里模式的总体思路,社区内由中高档住区和示范居住区组成,强调不同居民的混合,注重社区内部交流互动[17]。

香港朗屏邨公屋以公共交通为主导,公共服务设施配置齐全,注重营造步行环境的舒适性。

荷兰阿姆斯特丹GWL-terrein社区利用自来水厂改建为保障房社区,该项目强调混合开发和差异化设计,在6公顷的社区用地上混合建设了社会租赁住宅、政府补贴商品住宅和完全商品住宅[18]。

国内外典型的保障房社区

3.2 保障房社区应具备的品质归纳

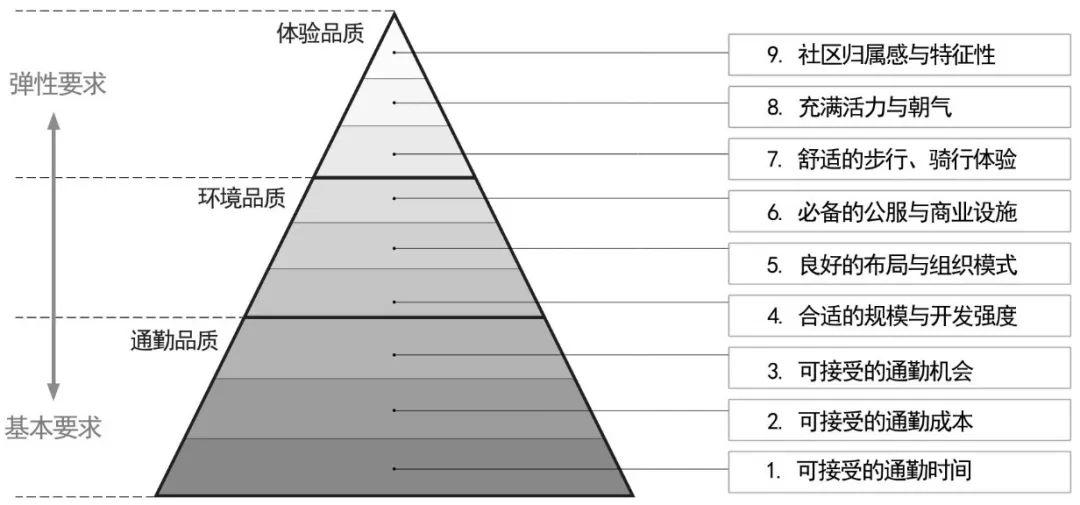

综合以上分析得到城际轨道沿线保障房社区应具备的九项品质,建立保障房社区的品质金字塔,包含区位品质、环境品质和体验品质三个层面(见下图)。第一层面为宏观层面的区位品质,包括通勤时间、通勤成本、通勤难易度;第二层面为中观环境品质,包括社区规模、交通、公服设施、商业配套;第三层面侧重微观的空间品质,包括步行舒适性、社会活力氛围以及为居民创造的社区归属感与特征性。

城际铁路沿线保障房社区的品质金字塔

(1)通勤品质:城际轨道沿线保障房建设首先应确保住户合理的通勤时间,尽量控制单程通勤时长在1h以内。例如北京天通苑约25%的住户平均通勤时间超过60min,给住户的工作生活带来较大的不便[7]。

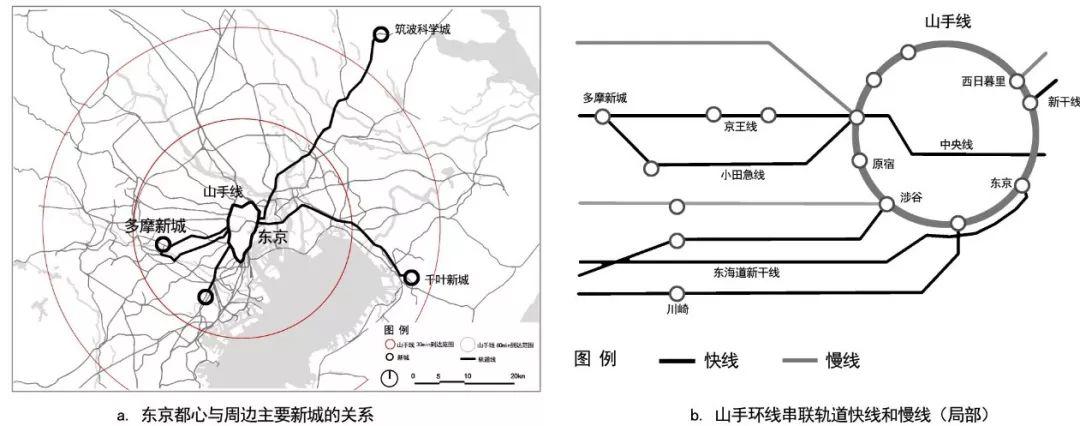

针对这个问题,可探索轨道快慢线无缝衔接的方法,提高通勤效率。例如日本东京通过环形的山手线串联轨道快线和慢线,并采用同层换乘降低通勤时间[16]。从多摩新城乘坐京王线或小田急线两条快线到达山手线,可换乘到达涉谷、新宿、代代木、池袋等大站(见下图)。从多摩新城到达新宿仅需25min,大大提升了建设远距离保障房社区的可能性。此外,应考虑城际列车在通勤高峰的发车班次和票价,尽量减少换乘次数。

东京轨道快线与慢线相结合

(2)环境品质:保障房社区应具备良好的生活环境、必备的公服配套设施和连续的轨道站点接驳路径。首先应对保障房社区的规模和开发强度进行合理控制,规模太小不利于支撑教育、商业、医疗等配套设施的运营;太大则易导致均质化现象,引发社会问题。常宁以南京岱山保障房社区为例,指出大型保障房社区的用地规模在50公顷以上,人口规模大于5万人[20]。

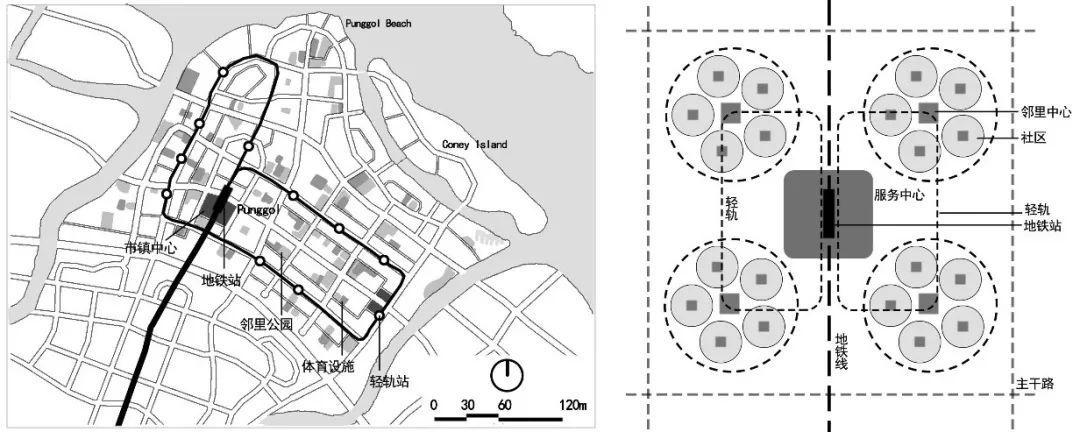

同时应考虑社区到轨道站的接驳路径,保证站点在800m步行范围内或10min支线巴士接驳范围内。例如新加坡榜鹅新市镇采用地铁与轻轨的两级公共交通系统(见下图),控制居住区到达轨道站点的最大步行距离在400m以内。

新加坡榜鹅新市镇地铁-轻轨两级公交系统

(3)体验品质:保障房社区良好的体验品质包含三方面内容,一是舒适的步行和骑行体验;二是充满活力与朝气的社区氛围;三是社区营造的特征性及住户产生的归属感。保障房一般以高层建筑为主,高强度的开发往往容易产生压抑感,规划设计应采取相应的措施缓解消极体验。

提升保障房社区体验品质的重点在第三空间的营造,包括社区街道、邻里中心、广场等。应更关注保障对象在社会文化方面的需求,提供适宜的居住环境,而非仅提供一个居所。优化住区内部开敞空间,增设健身场地等兼具运动和积极社交功能的服务设施,让住户体验到积极的活力与朝气,对保障房社区产生归属感和认同感。

四、规划策略

4.1 宏观层面:确保全过程连续的通勤线路

(1) 构建快慢线衔接的轨道交通系统

目前深圳地铁仅11号线为快线,探索将城际高速铁路纳入轨道快线系统,形成完整的快慢线轨道交通系统,打造东西两个快线换乘节点,可便捷换乘到其他线路。如从深汕特别合作区乘深汕高铁进入深圳北站,此部分换乘人员走快速安检通道,或无须再安检直接进入地铁,减少换乘时间。

注重优化轨道站点设计,采用同层换乘方式,以最短步行路线进行无缝换乘,提高通勤效率。此外,政府应考虑城际保障房住户的实际情况,建议城际列车在通勤高峰时段采用合适的发车频次和票价。

(2) 打造顺畅的交通接驳体系

确保从轨道站点到保障房社区的公交接驳支线,解决最后一公里的出行问题。采取多渠道的接驳方式:

①常规公交线。轨道交通站点周边3km内(接驳巴士行驶10min),加强轨道与社区联系;②短途接驳公交。社区内设置与轨道站衔接的接驳巴士,点对点运行;③自行车接驳。轨道站周边1km内(步行15min),确保连续的自行车道和步行道,在社区主入口设置自行车租赁点[21]。

(3) 尽可能地保证职住平衡

保障房社区应结合城市发展战略方向、结合城市产业空间、区域均衡布局。合适的就业机会对改善低收入居民的社会经济状况非常关键,对于建在城市外围地区的保障房住区,除了需增加其10分钟步行范围内的公共服务设施种类和数量外,应尽可能创造就业机会。如建议深汕合作区保障房就地工作,或从服务深圳市区逐步有序转化为服务于当地就业。

4.2 中观层面:营造舒适宜居的社区环境

(1) 与周边融合的布局模式

保障房社区应充分利用轨道交通优势,围绕轨道站点圈层式开发。第一圈层高强度开发,站点相邻地块结合大型商业开发商住;第二圈层结合邻里中心与公共服务设施,开发为中高密度居住区;第三层结合低密度居住区开发布置医院、公园及体育设施。

保障房社区应采用开放共享的布局模式,与周边用地充分融合衔接;保障房社区不宜采取门禁式,其内部公共服务设施和开放空间应面向所有类型居民;站点周边地块应充分利用建筑空间,进行复合式综合体开发。

(2) 必备的公服配套设施

确保社区周边必备的公共服务设施,打造保障房社区的15分钟生活圈。以等级规模与服务半径为原则进行统筹布局,将教育、医疗、社区中心、商业、市政等各种设施进行网状覆盖。教育设施按照小学500m服务半径,中学和九年一贯制学校1000m的要求进行合理配置。

(3) 营造多元功能的复合社区

引导社区功能混合,避免保障房过度集聚和同质化。将公租房、廉租房、经济适用房和商品房错位布置,每个基层社区共享同一系列的教育、医疗、养老、商业、服务等整套服务设施,促进不同阶层群体混居。

4.3 微观层面:提升体验品质与归属感

(1) 因地制宜塑造多元的住宅形态

目前深圳的保障房布局形态大多单调且缺少特色。鼓励保障房建设因地制宜,采取多元的建筑形态,有利于形成独特的社区空间和环境体验。

例如新加坡翠景新城(Interlace)探索热带城市的生活方式,通过建筑单体的堆积叠加呈六边形排列,将公共空间、生活空间与自然环境集成,形成扩展的生活互联网。

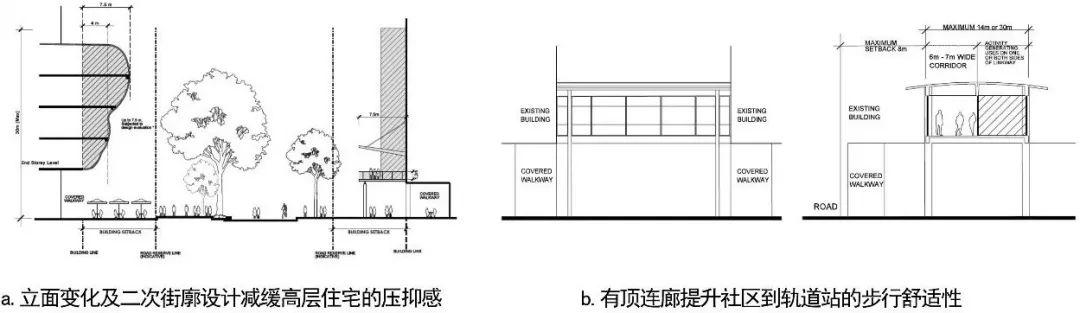

(2) 通过城市设计方法降低空间压抑感

高层保障房建筑往往容易引发压抑感,规划设计可采用城市设计的方法,通过立面变化和二次街廓设计减缓高层住宅带来的压抑感。采取底层架空,形成连续的开放空间,并加强社区街道家具设计,分散对建筑的注意力。

(3) 更加关注第三空间的品质提升

保障房社区内部开敞空间应进一步优化,增设羽毛球场、健身场地等兼具运动和积极社交功能的服务设施,提高其覆盖率确保5分钟步行范围内可达,强化住区的活力并促进邻里关系;注重社区景观设计,提供有趣的空间体验;强调保障房社区的步行友好设计,结合深圳亚热带气候特征,设置有顶连廊,提升步行舒适性(见下图)。

结合城市设计方法提升保障房社区品质(图片来源:改绘自新加坡乌节路(Orchard)城市设计导则)

结语

我国保障房已从见缝插针式建设进入大规模建设时期,深圳市积极探索在城际轨道沿线建设保障房社区,有利于前瞻性地进行科学规划引导。保障房社区建设应控制通勤时间在1h以内,尽量避免远距离通勤。因此应尽量在深圳市域范围内建设保障房。惠州惠阳区、东莞虎门镇和长安镇等临深片区具备良好的快速轨道交通基础,具备通勤可行性。深汕特别合作区建设保障房,应尽可能服务于当地就业,可通过产业转移和创造就业岗位促进职住平衡。

提升城际轨道沿线保障房社区的品质,要求规划师对保障房住户全流程工作生活进行思考并解决实际问题。通过快慢线结合的轨道系统和顺畅的接驳支线确保通勤品质;采用科学合理的空间布局和公服设施配套,提升环境品质;结合城市设计方法优化第三空间,提升体验品质。此外还应鼓励公众参与,逐步实现以人为本的空间品质。

注释:

①人才住房和保障性住房统一属于广义的保障房范畴,本文统一使用“保障房”一词,不对人才住房和保障性住房做明确界定。

②2017年1月深圳市住房和建设局印发《深圳市住房保障发展“十三五”规划》,指出通过加强以“轨道交通+产业园区+人才小镇+公共配套”为要素的都市圈城际住房合作,开发建设一批面向产业园区职工和深圳人才供应的人才住房,推动深惠莞三地协同发展。

③ 2018年4月21日,深莞惠经济圈(3+2)党政主要领导第十一次联席会议在河源市召开,深圳、东莞、惠州、汕尾、河源五市共同谋划区域一体化新发展。

参考文献详见:

http://xy1qo2pki9ewx9os.mikecrm.com/MXxLx4G

作者

卢新潮,毕业于哈尔滨工业大学城乡规划学专业,现任职于深圳市城市规划设计研究院

编辑、排版 / 陈程

插画 / 王彦妍

图片 / 除标注外,均为作者自绘或自摄

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):城际轨道沿线保障房社区的品质提升策略