译者萌像&导读:刚开年,研究学者们就纷纷亮大招,其中之一就是本文介绍的有关行人步行行为的研究成果,无疑也是仿真与量化领域最新的里程碑式进展。过去,由于理论上的缺失,很多行人仿真软件模拟出来的行人行为总是有点不对路子。而本文在此基础上对行人步行行为基础理论重新进行了深入的探索,并总结为:当两个人越接近碰撞,越需要花更多的能量去脱离对方的路线。而概况为数学公式的描述就是,人群中个体间的相互作用力可以用1除以碰撞时间的平方来描述:即碰撞越是迫在眉睫,避免碰撞的作用力就越会显著上升。由此来重新定义了行人出行行为的模拟方式,值得我们深入的探究,并参与其中,以便更好对场馆疏散、地铁站台面积与通道、街道设计、交叉口设计领域进行行人仿真评估。

译者萌像&导读:刚开年,研究学者们就纷纷亮大招,其中之一就是本文介绍的有关行人步行行为的研究成果,无疑也是仿真与量化领域最新的里程碑式进展。过去,由于理论上的缺失,很多行人仿真软件模拟出来的行人行为总是有点不对路子。而本文在此基础上对行人步行行为基础理论重新进行了深入的探索,并总结为:当两个人越接近碰撞,越需要花更多的能量去脱离对方的路线。而概况为数学公式的描述就是,人群中个体间的相互作用力可以用1除以碰撞时间的平方来描述:即碰撞越是迫在眉睫,避免碰撞的作用力就越会显著上升。由此来重新定义了行人出行行为的模拟方式,值得我们深入的探究,并参与其中,以便更好对场馆疏散、地铁站台面积与通道、街道设计、交叉口设计领域进行行人仿真评估。

图一、科学家认为我们步行时与其他行人之间的交互关系“本质上是可预估的”。

大城市的人行道感觉像是胳膊肘、购物袋、婴儿车、鸽子和低头发短信等各种事物混杂在一起形成的。然而一群科学家(http://motion.cs.umn.edu/PowerLaw/)已经透过其嘈杂的表面找到了核心。他们发现步行交通其实遵循着一种简单的数学公式,而且并不像看起来的那样不可预知。从东京涩谷的人行横道到纽约的时代广场,我们每位步行者都在进行着无形的推算:计算他人的速度和轨迹,并随之调整自己的步行行为。

在一篇2015年3月份的会议上提交的论文里(参考文献1&2,请联系我们索取),明尼苏达大学的计算机学家IoannisKaramouzas带领其研究团队提出了“一个简单普遍的行人行为规律”。该规律指出我们的步行行为在本质上是可预估的——这意味着所有同行的步行者虽然看起来不经意但实际上都在进行实时预估以避免与他人碰撞。

值得注意的是,这个简单规律能够描述不同情况下(不同速度和密度条件下)的人群互动。

从科学角度来讲,行人活动是很难模拟的,因为不论是快步行走者还是打电话的步行者或者遛狗者,他们在人行道上的行为受很多因素影响。以前的理论认为相邻行人的反应很像带电粒子。当他们靠得太近时,就会远离——这种行为被称为“互斥作用力”。

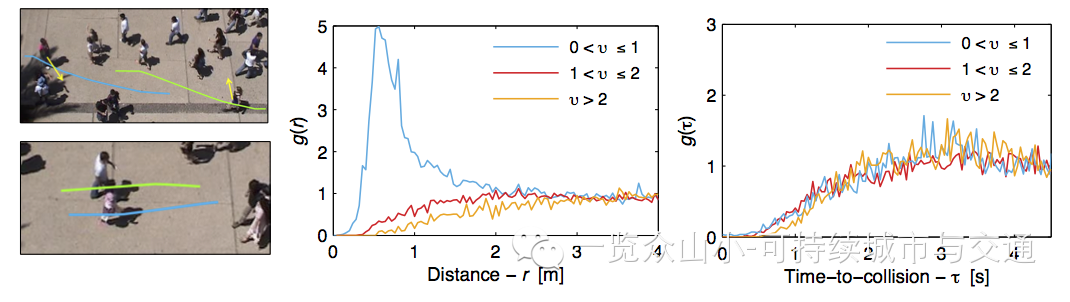

Karamouzas和他的伙伴们发现这个类比并不是很对。比如,有些时候,反向走过来的行人移动时倾向于保持他们的速度和路线,即使有时会蹭到肩(编者注:即不是互斥关系)。因此通过研究1500个来自真实世界和实验设定的行人的轨迹,研究人员发现了一种新的取而代之的规律,那就是“对未来潜在碰撞的时间预估”影响了相互作用力。

所以更多的是心理预判在指导我们的行动,而不是生理反应。这可以解释为什么当别人沿着直线走时我们可以跟着走,但当他们的路线不规律时,就会打乱我们自己的步伐。但要不是有即将碰撞的感觉,我们不会花心思去做任何事:相互作用力在3秒之外的就不存在了(编者注:要不然脑袋很累)。

去年秋天,Kevin Hartnett在波士顿环球报(Boston Globe)上解释了技术细节,这是关于行人行为的早期研究,以下就是微信公众号“一览众山小-可持续城市与交通”为您提供的报道内容:

图二、波士顿环球报有关该技术细节的报道

走在大街上,我们可能会经常感觉自己是自我命运的主宰者,但也可能我们过于坚信自己了。行为学家指出我们经常会按一定的规则行走,仿佛遵从了我们自己都没意识到的自然法则。当我们看着地铁站或者商场里的一大堆人群时,有时候他们会反映出液体流的特性——阻塞、形成人流或者形成漩涡。二十年来,研究者试图寻找这些规律。为什么人们在人群中会按那样的方式移动?但一个简单的事实使这种尝试变得复杂:不同于物理粒子对作用力的盲目反应,人们有能力做出自己的决定,而且很难用一致的规则来形容他们。

尽管困难,但不是不可能。上周在物理评论快报(PhysicalReview Letters)上发表的一篇文章里(参考文献1&2,请联系我们索取),物理学家与计算机学家说他们已经发现了一个有关人群运动相互作用的定律。与粒子的表现不同,人们以一种人类特有的但是大致可预测的方式活动——通过准确却无意识的计算来帮助我们避免碰撞。Brian Skinner,一位来自美国伊利诺斯州阿贡国家实验室的凝聚体物理学家,同时也是这篇文章的作者之一。他认为“当人们穿越人群时总是在推断他们离碰撞还有多远。”

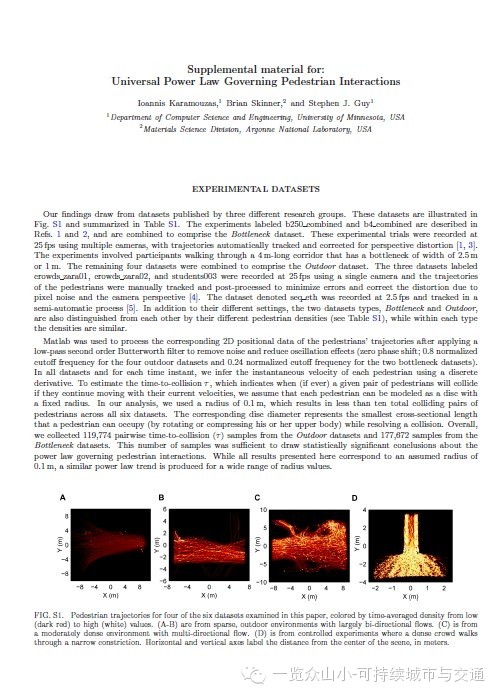

两位明尼苏达大学的计算机学家Skinner和他的合作者查看了在人群密集区捕捉到的六组个体运动数据:四个是自然样本,就像大学校园里的行人录像;两个是实验样本,参与者在狭窄的走道里被摄像头追踪。这种数据只有在最近五年才能获得,因为摄像技术和计算机视觉领域的进步使大规模的行人追踪成为可能。

最初研究人员认为他们会找到人与人之间的“斥力”,就像带电粒子一样。但当他们进一步了解,发现事情没有那么简单“个体之间确实有斥力,但仅在某些时候起作用”。Skinner认为“当两个人一前一后首次齐头的时候会有一种很强的作用力,但并肩走的时候这种作用力就基本消失了”

所以研究人员正在寻找一种新的规律。他们发现了一个叫“碰撞时间”的变量,它能解释很多他们观察到的路线调整。两个人越接近碰撞,越需要花更多的能量去脱离对方的路线。科学的讲,他们发现人群中个体间的相互作用力可以用1除以碰撞时间的平方来描述:碰撞越是迫在眉睫,避免碰撞的作用力就越会显著上升。

跟粒子不同的是,产生这些调整的机制是本能的心理计算,而不是任何形式的物质力量。至于多远我们才能够或者需要去考虑别人的活动也有一个限制值。研究人员发现,当即将发生碰撞的时间大于3秒时,人们之间的相互作用力是零,这意味着人们根本就没有考虑对方。

计算机学家、研究合作者Stephen Guy说:“如果你在靠近远离你的人,你会自动考虑这个问题。相反,如果有些人离你很远,但正以很快的速度靠近你,你可能会对自己的速度做出很大调整。”

图三、东京涉谷交叉口

该研究描述了不同群体的潜在动态情景,可以是刚从体育场出来的球迷或者在公园里溜达的松散人群。“这些不同类型的人流都遵循同样的能量定律,即使他们有不同的表现形式,”Stephen说,“当然他们间也有共性,那就是预估。”

人群行为研究有大量的现实应用。运动规则可以帮助建筑师在设计建设时更好地处理人行流线。Dinesh Manocha, 北卡罗来纳大学的计算机学家,目前正在跟波音公司合作模拟乘客上下飞机的活动。他称最近的一篇文章为“人类行为在自然界的奇妙解释”。人群模拟对于创建训练环境也很有用,事件管理者或者士兵可以尝试着控制人群,让电影或者视频游戏的动画更有说服力等。(Stephe认为艺术家无法模拟人群里的每一个人)最终这种研究可支持地方管理者创建人群行为的实时模拟,预报或者预防类似踩踏事件的发生。

这类应用表明即使人们在人群中的行为不像电子,但也并不意味着我们自身没有基本粒子的味道。称呼它为人体粒子吧:它可能有它自己的思想,但它被证明是可预估的。两个人越接近碰撞,越需要花更多的能量去脱离对方的路线。从科学上分析,他们发现人群中个体间的相互作用力可以用1除以碰撞时间的平方来描述:碰撞越是迫在眉睫,避免碰撞的作用力越会显著上升。

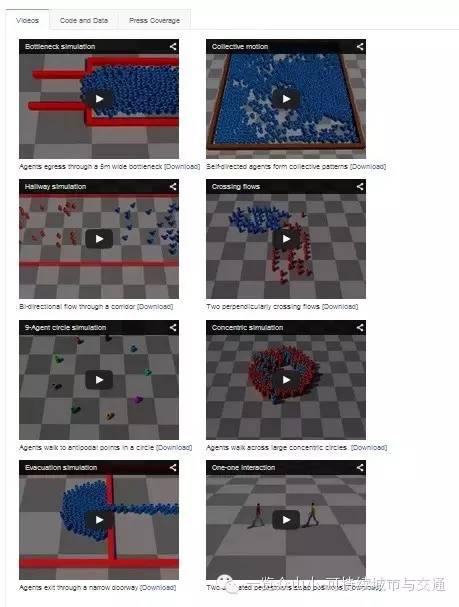

当研究人员在行人模拟中测试新的步行公式时,他们发现跟真实的人类行为极其匹配。在下面的视频里,红色和蓝色的小人“再现了各种各样重要的行人行为”:他们自发地形成步行道,拱身通过窄道,在瓶颈处形成拉链图案,拥挤时慢行和预测碰撞等。以下就是Hallway路的行人行为仿真:

视频1:Hallway 路的行人行为仿真

以下是一个红色和蓝色的交叉流,就像模拟美国华盛顿国会外的交叉口:

视频2:交叉口行人行为仿真

有关本研究工作的更多视频、程序源代码以及基础数据,请联系我们索取。(参考文献4&5,请联系我们索取)

这个最新的行人规律不能完美得描述步行行为。比如,它不能捕捉发生在超拥挤人群里的冲击波。但它在预想行人运动的老路子上有了明显提高。合作者Stephen Guy告诉科学新闻(Science News),研究人员已经发现了“目前最像人类行为的模型”。我们会继续寻找下一步的发展。

我们为本文提供的免费下载资料有:

1、《行人相互作用的普遍力学法则》

2、《行人相互作用的普遍力学法则-补充材料》

3、《跨越文化的行人行为基础比较图》

4、《行人相互作用的普遍力学法则》研究源程序与数据

5、《行人相互作用的普遍力学法则》仿真视频

请联系我们微信号@SustainableCity

或电邮daizongliu@qq.com索取