季 松 (1976-),男,博士,南京东南大学城市规划设计研究院有限公司研究员级高级规划师,东南大学建筑学院硕士生导师,544878568@qq.com。

段 进 (1960-),男,博士,东南大学建筑学院教授、博士生导师,中国城市规划学会副理事长、标准化工作委员会主任委员,中国科学院院士,本文通信作者。

薛 松 (1976-),男,硕士,南京东南大学城市规划设计研究院有限公司高级规划师。

李 亮 (1980-),男,本科,南京东南大学城市规划设计研究院有限公司高级规划师。

宫作成(1983-),男,硕士,南京东南大学城市规划设计研究院有限公司高级规划师。

* 国家重点研发计划“特色村镇保护与改造规划技术研究”(项目编号:2019YFD1100700)。

精彩导读

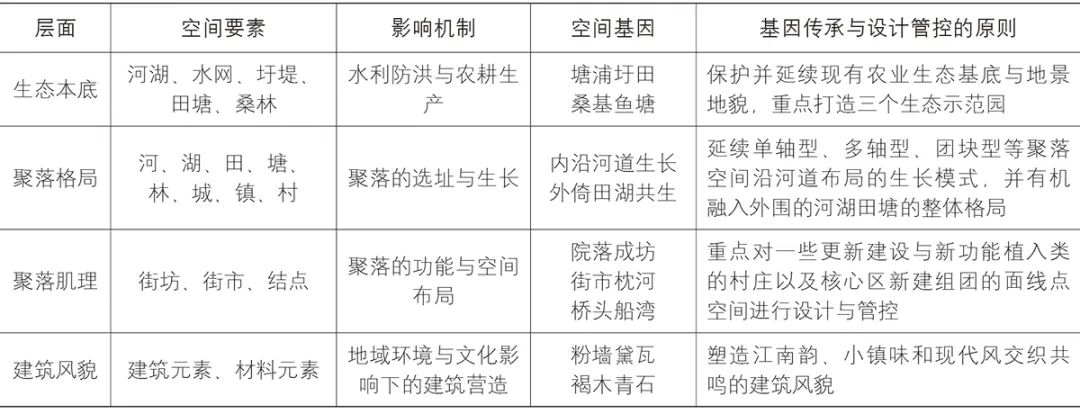

随着中国进入生态文明建设发展转型的关键时期,为了促进国土空间高质量发展,国家和地方都日益重视生态环境的保护、历史文化的传承,以及全域全要素的管控。由于具有在形态、风貌、景观、文脉等方面设计管控的技术优势,城市设计在新建立的国土空间规划体系中发挥着越来越重要的作用。2019年,《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》提出“充分发挥城市设计等手段改进国土空间规划方法,提高规划编制水平”。2021年,自然资源部发布的《国土空间规划城市设计指南》指出,城市设计作为国土空间规划的重要理念与技术方法,其主要工作内容是“实现国土空间整体布局的结构优化,生态系统的健康持续,历史文脉的传承发展,功能组织的活力有序,风貌特色的引导控制,公共空间的系统建设,达成美好人居环境和宜人空间场所的积极塑造”[1]。应对空间发展新需求,城市设计如何更有效地保护环境、传承文化、提升品质,是广大规划工作者面临的主要挑战。本文结合长三角生态绿色一体化发展示范区水乡客厅的城市设计实践,从空间基因传承的视角入手,对河、湖、田、塘、林、城、镇、村等生态与农业、建成环境方面的空间要素进行了系统的设计探索。

▲ 图1 | 长三角生态绿色一体化发展示范区示意

Fig.1 Scope of the Demonstration Zone for Integrated Ecological and Green Development of the Yangtze River Delta Region

资料来源:参考文献[2]。

2020年,为了进一步提高示范区的显示度、示范性、探索性,示范区执行委员会决定在示范区的启动区内,依托沪苏浙两省一市地理交汇处,由三地共商共建,打造一处体现东方意境、容纳和谐生境、聚享创新环境、提供游憩佳境的“江南庭院、水乡客厅”,并组织开展了《长三角生态绿色一体化发展示范区水乡客厅城市设计》[2](下文简称“设计”)的编制工作。

该地区地处江南水乡核心地带,空间上具有以下几个特点:(1)河湖水网纵横。现状水域面积占总用地面积约21%;太湖的主要泄洪通道太浦河从该地区内东西穿过;太浦河北有诸曹漾、雪落漾,南有马斜湖、张清荡等湖荡;其他小河道呈网状布局,串联各村镇与河湖。(2)圩田鱼塘密布。现状农林用地面积占总用地面积约59%;三地现状存在大量的圩田与鱼塘,汾湖高新区鱼塘较多,金泽镇、西塘镇和姚庄镇圩田较多;其中大部分田地为基本农田。(3)城、镇、村多种聚落形态分布。三地城镇组团各居规划范围一角,汾湖高新区已建成较为现代的城市风貌,国家级历史文化名镇——金泽镇保持较好的传统古镇风貌,西塘镇大舜组团呈现工业镇区的风貌;范围内十多个村庄星罗棋布,大多呈现粉墙黛瓦的江南水乡风貌;一些新建项目在体量、形式、色彩等方面对地域特色风貌带来冲击。(4)空间毗邻但交往不畅。三地交界的行政边界主要位于河湖之上,现有河道水系通而不畅,跨界的道路不足,公共服务与市政设施各自独立,缺乏共享。

从古至今,江南水乡地区都是中国经济繁荣、文化昌盛之地,代表了一种典型的产居、人文、生态协调共生的滨水人居文明。本次设计提出集聚长三角智慧,成就世界级水乡客厅,除了示范生态绿色高质量发展、引领跨界融合创新实践之外,还需集中展示世界级水乡人居典范。因此,如何挖掘江南水乡空间背后隐藏的规律,并运用这些规律来传承地域文脉、展示风貌特色就成为本次设计亟待解决的问题。

2019年,段进院士提出的基于空间基因的研究方法,推动了规划设计从普适性向地域性的转变,可以较好地应对上述挑战。空间基因是“指城市空间与自然环境、历史文化的互动中,形成的一些独特的、相对稳定的空间组合模式,它既是城市空间与自然环境、历史文化长期互动契合与演化的产物,承载着不同地域特有的信息,形成城市特色的标识,又起着维护三者和谐关系的作用”[4]。可以看出,空间基因的研究直视空间发展的本源规律,重点关注空间要素地域性组合模式及其内在生成机理的延续,并由此形成形态组织与场所营造的设计方法,从而可以更有效地保护与传承地域文脉与风貌[5]。相关实践的成功经验也证明了这一点。例如,段进院士团队在苏州环古城项目中,基于“四角山水”“城中园+园中城”“水陆双棋盘网格”“廊空间”“粉墙黛瓦”等空间基因的规划设计,获得了良好的规划实施效果,有效地保护了苏州古城的风貌;在雄安新区起步区城市设计方案中,基于城水关系、空间布局、轴线关系三大方面中华传统营城的空间基因的识别提取与规划运用,成功地奠定了起步区的整体空间格局[6]。

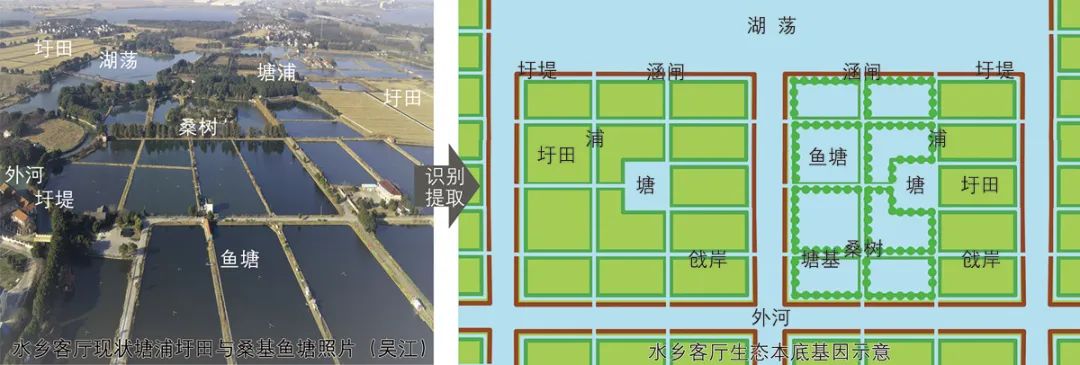

水乡客厅所在的江南地区属太湖流域,河湖密布、地势低洼、汛期水患严重,从春秋吴越时期起,先民就在该地区开始了整治水系、开垦田塘的活动。经过两千多年的发展,构建了一套相对成熟的治水与垦田相结合的水利与农耕体系——塘浦圩田,即在河荡滩涂周边挖土构筑堤岸成环,并形成圩区,把外水(河道与湖荡)挡在圩堤之外;在圩内开挖纵横交错的用于蓄水和排灌的河渠——“塘”和“浦”,并整理形成棋盘状的农田或鱼塘;设置涵闸沟通圩区内外水系,调节水量,从而对农田进行合理的灌溉和排洪[10-11]。“塘浦圩田是古代太湖人民变涂泥为沃土的一项独特创造,它在我国水利史上的地位可与四川都江堰、关中郑国渠媲美”[12]。这一系统既有效解决了地区水患,又提升了农业经济效益。

此外,江南地区随着丝绸产业的发展,形成一种世界级的传统循环生态农业典范——桑基鱼塘,即结合圩田鱼塘创造出“塘基种桑、桑叶喂蚕、蚕沙养鱼、鱼粪肥塘、塘泥壅桑”[13]的高效农业生产方式,不但提高了种桑饲蚕养鱼的经济收益,还促进了水乡地区的生态平衡及动植物资源的循环利用,造就了田埂塘基种植桑树的水乡特色林田景观。2017年11月,保存相对完好、规模较大的湖州桑基鱼塘系统入选全球重要农业文化遗产。

▲ 图3 | 生态本底基因:塘浦圩田与桑基鱼塘

Fig.3 Genes of the ecological background: pond-bank-polder and mulberry-fishpond

从塘浦圩田与桑基鱼塘的两大空间基因入手,设计对农业与生态空间的保护、整治、展示提出了设计构思与管控要求。

在农业与生态空间的整体格局方面,严格保护现有的水系和圩区格局,对三区三线尤其是永久基本农田的划定提出了优化建议,并最终落实到国土空间总体规划的成果之中;针对现状存在的防洪排涝与水质污染风险,打破行政管理边界,因地制宜地采取清淤疏浚、岸坡整治、堤防加固、水系连通、景观塑造和截污控源等措施,加强三地河道、湖荡、湿地等水体的自然连通,提升河湖水环境的质量;严格保护最终划定的基本农田,并结合现代绿色高效农业的发展要求,对各圩区内的农田和鱼塘提出整治提升的要求。

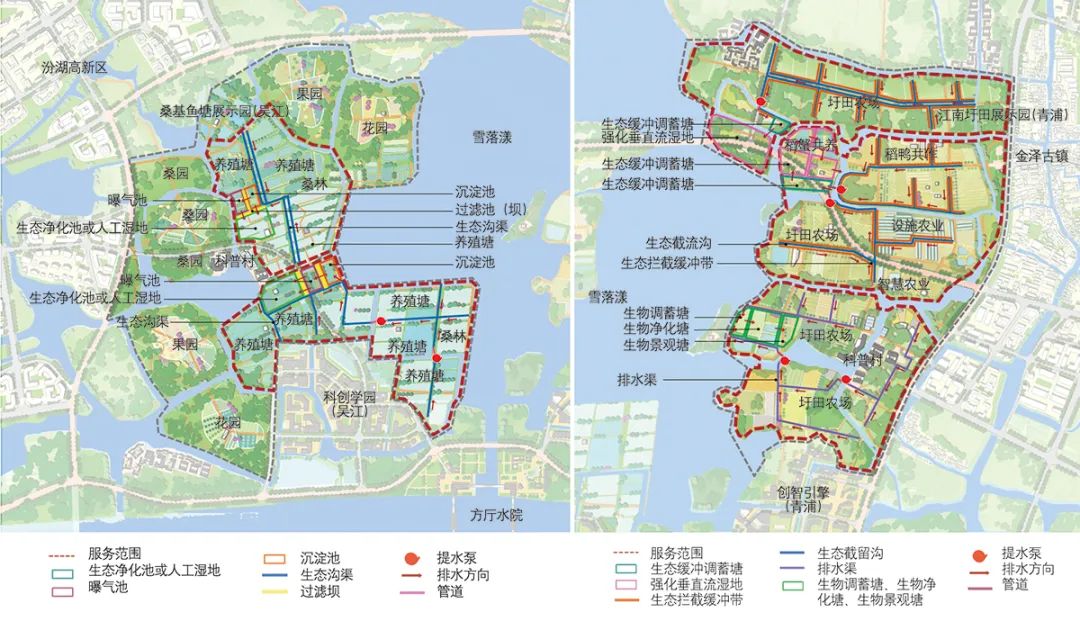

设计在水乡客厅核心区周边地区,结合三地各自现状的自然与农业资源禀赋,在河湖圩田保护与整治的基础上,以低干扰为原则,打造江南圩田、桑基鱼塘、水乡湿地三个主题展示园。在展示传统智慧的同时,运用绿色生态理念与现代技术手段,构筑了有机融合的蓝绿空间与农业生态系统,并集中展示长三角在高效农业与生态治理方面的成就,示范生态绿色发展模式。

▲ 图4 | 桑基鱼塘展示园与江南圩田展示园设计构思

Fig.4 Design of the mulberry-fishpond demonstration zone and the Jiangnan polder demonstration zone

3.2 聚落格局基因传承

3.2.1 空间基因:内沿河道生长、外倚田湖共生

▲ 图5 | 聚落格局基因:内沿河道生长、外倚田湖共生

Fig.5 Genes of the settlement pattern: development along the riverway, growth based on pond and polder

3.2.2 聚落格局基因传承与设计管控

▲ 图6 | 单轴型、多轴型、团块型等多元聚落空间有机融入水乡环境

Fig.6 Organic integration of different types of settlement spaces in water-town environment

资料来源:同图1。

在村镇存量空间方面,首先,严格保护金泽古镇历史文化风貌区和荻沼塘沿线风貌较好村庄的整体空间形态;其次,汾湖高新区、大舜组团和部分风貌质量较差的村庄结合用地功能更新和空间风貌整治,禁止填埋现有河塘,并针对防洪排涝和生态景观需求,对水系进行合理的疏浚沟通,强化河道的骨架结构作用,以尽量减少过去粗放式城镇化建设对水乡地貌特征的破坏。在村镇增量空间方面,设计强化以河道为骨架向外扩展的空间结构,生长延续小村单轴型、大村多轴型、镇区团块型的空间格局;并重视村镇边缘空间的管控,通过相对分散的组团布局模式以及道路或用地边界的柔化措施,尽量减少对圩区格局的破坏,并强化城、镇、村等人工环境与河、湖、田、塘、林等生态基底的融合共生。

在水乡客厅核心区方面,围绕长三角原点,构建科创学园(吴江)、创智引擎(青浦)、会展村苑(嘉善)三个新建功能组团。设计以低影响开发为原则,考虑现状用地情况和地貌特征,每个组团尽量利用原有的村庄建设用地和乡镇工业用地,选择合适的既有河道展开布局,形成多轴型的水乡聚落格局,并将三个组团分别有机植入吴江的桑基鱼塘、青浦的江南圩田、嘉善的河湖湿地的大环境之中。通过创新交往功能的集聚,以及掩映于河塘林田的水乡聚落画卷的营造,实现了核心区设计展示体验江南水乡聚落整体格局的目标定位。

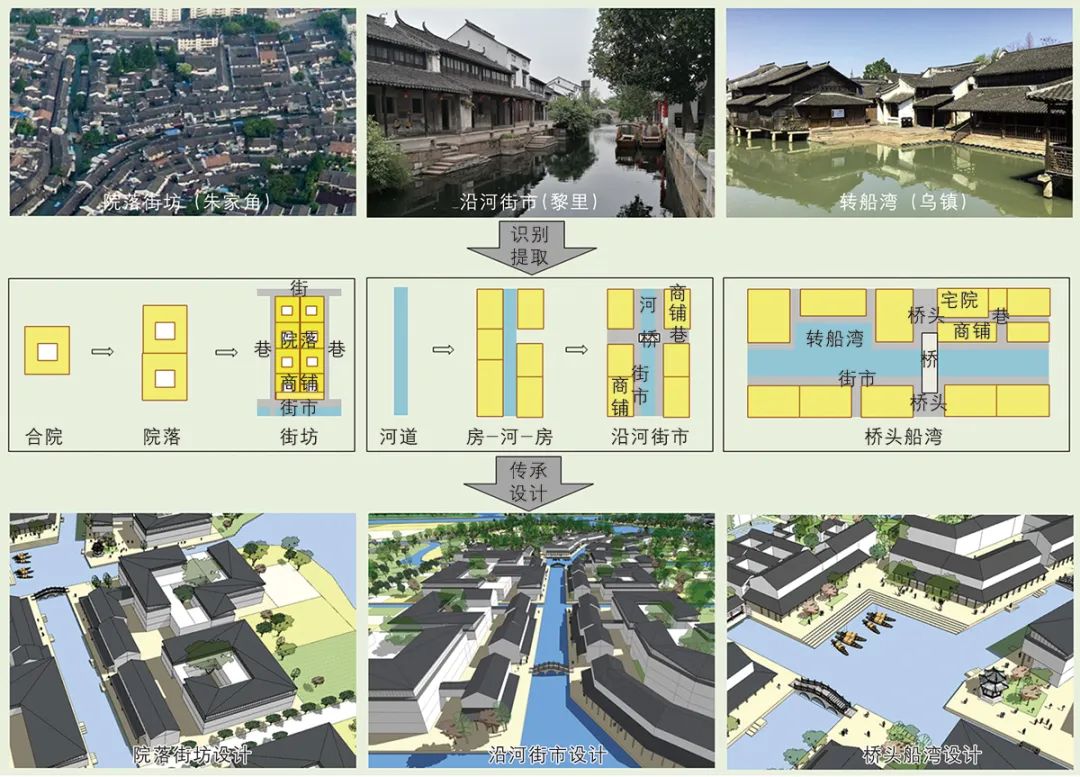

3.3.2 聚落肌理基因传承与设计管控

对江南水乡传统建筑解析研究,发现建筑三开间居多,体量小巧,1至2层为主,建筑主要用砖石木瓦等材料构筑,呈现独特风貌形式:大部分建筑屋顶采用双坡顶,以深灰色的小青瓦进行铺装;墙身一般青砖砌筑,以白色涂料为主,也有少量清水墙及木墙面;墙面实多虚少,以方窗点缀其上;为了防火往往外墙较少开窗,尤其风火山墙一般不开窗,只有面向街市墙面的门窗面积较大;房屋的承重常采用抬梁式、穿斗式的木结构;建筑门窗一般采用黄褐色或深褐色木构件,与白墙形成对比;建筑基础、墙身下半部分、台阶、地面铺装、岸堤等为了防潮,常采用青石砌筑。受水乡地理环境与崇学务实的江南文化影响,水乡居民通过建筑元素与材料元素的组合运用,形成“粉墙黛瓦、褐木青石”的建筑风貌基因,向世人呈现出黑白素雅、小巧精致、如诗如画的江南水乡画卷。

3.4.2 建筑风貌基因传承与设计管控

设计结合现状所处的水乡环境,提出了塑造江南韵、小镇味和现代风交织共鸣的建筑风貌。

在建筑高度控制引导方面,延续水乡宜人小巧的尺度:汾湖片区现状已基本形成新城风貌,建筑高度控制在50 m以内;其他两地镇区的增量空间建筑高度控制在30 m之内,金泽历史文化风貌区保护范围内建筑高度宜控制在10 m;其他村庄控制在10~18 m之内。

在建筑风貌控制引导方面,除了金泽历史文化风貌区保护范围内严格保护传统建筑风貌以外,在其他地区鼓励运用现代建筑设计手法、新型建筑材料、绿色与智能新技术,基于“粉墙黛瓦、褐木青石”的建筑风貌基因,对材质、色彩、文脉符号、建筑形式等进行设计处理,以传承江南水乡文化和传统建筑的韵味。

在方厅水院的主体建筑以及科创学园、创智引擎、会展村苑三个组团的设计构思中,运用抽象简洁的手法,对粉墙、黛顶、木色梁柱、方窗等元素进行了灵活运用,强化墙面的虚实对比,以及坡顶的错落布局,在长三角原点周边、河湖林田之中塑造了鳞次栉比、粉墙黛瓦、倚桥枕河的水乡新建筑群,犹如吴冠中先生笔下江南水乡的水墨画卷(图10)[14]。此外,借鉴江南水乡以及中国南方尚存的传统廊桥的造型与构造④,提取出廊桥型制和木构悬臂结构形式,并与水乡建筑风貌基因相结合,运用到方厅水院跨河步行桥的设计中。一方面传承了先辈造桥“美与技术兼顾”的智慧,满足了现代桥梁实用功能与大跨结构的需求;另一方面,粉墙黛瓦的桥头建筑、黛瓦褐木的廊桥、褐木悬臂的桥梁结构、青石船形的桥墩,从风貌上将步行桥与方厅水院场馆建筑融为了一体(图11)。

▲ 图10 | 吴冠中先生笔下江南水乡画卷(上)与创智引擎组团设计构思(下)

Fig.10 Wu Guanzhong’s painting of Jiangnan Water Town (above) and the design of the Intelligence Engine group (below)

▲ 图11 | 核心场所——方厅水院设计构思

Fig.11 Design of a Square Courtyard Above Water (fangting shuiyuan)

资料来源:同图1。

2022年10月,习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告中提出高质量发展、推进城乡融合和区域协调发展、推进美丽中国建设、坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理等要求。响应这些发展新要求,城市设计如何从空间基因传承的视角发挥更大的技术作用,亟待规划工作者持续地创新探索。

(感谢长三角生态绿色一体化发展示范区执行委员会的支持与帮助。)

注释

① 长三角生态绿色一体化发展示范区范围包括上海市青浦区、江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县全域,约2 413 km2;先行启动区规划范围包括金泽、朱家角、黎里、西塘、姚庄五个镇全域,约660 km2。将紧邻示范区边界需要统一规划研究的三个区域作为协调区,约486 km2。

② 空间研究系列丛书是由段进主编、东南大学出版社出版的城市规划研究方向的系列书籍。

参考文献

[1] 中华人民共和国自然资源部.国土空间规划城市设计指南(TD/T 1065-2021)[S].2021.

Ministry of Natural Resources of the People’s Republic of China. Urban Design Guidelines for Territorial Planning (TD/T 1065-2021)[S]. 2021.

Executive Committee of the Demonstration Zone for Integrated Ecological and Green Development of the Yangtze River Delta Region,Urban Planning and Design Institute of Southeast University. Urban Design of Water-Town Hall in the Demonstration Zone for Integrated Ecological and Green Development of the Yangtze River Delta Region[Z]. 2021.

Executive Committee of the Demonstration Zone for Integrated Ecological and Green Development of the Yangtze River Delta Region,the People’s Government of Qingpu District,the People’s Government of Wujiang District,et al. The Territorial Master Plan for the Demonstration Zone for Integrated Ecological and Green Development of the Yangtze River Delta Region (2021-2035)[Z]. 2023.

DUAN Jin,SHAO Runqing,LAN Wenlong,et al. Space Gene[J]. City Planning Review,2019,43(2):14-21.

DUAN Jin,JIANG Ying,Li Yige,et al. Space Gene: Connotation and Functional Mechanism[J]. City Planning Review,2022,46(3) :7-14,80.

DUAN Jin,LI Yige,LAN Wenlong,et al. Space Gene: An Urban Design Method to Inherit the Chinese Traditional Planning Thoughts — From Suzhou Historic Urban Area to the Xiong’an New Area[J]. Scientia Sinica (Technologica),2023,53(5): 693-703.

QI Kang,DUAN Jin. A Point in Jiangnan Water Village: Theory and Practice of Township Planning[M]. Nanjing: Jiangsu Science and Technology Press,1990.

DUAN Jin,JI Song,WANG Haining. Urban Space Analysis: Spatial Structure and Form of Ancient Towns in Taihu Lake Basin[M]. Beijing: China Architecture & Building Press,2002.

DUAN Jin,FAN Zhengxi,CAI Tianyi. Reflections on the Development of Urban Design System in the New Situation[J]. Times Architecture,2021(4): 16-20.

MIAO Qiyu. Formation and Development of Tangpu Polders in Taihu Lake Area[J]. Agricultural History of China,1982(1): 12-32.

LI Junqi,WU Ting. Inspiration from the Water Conservancy System of Tangpu Polder in Taihu Basin to the Construction of Sponge City[J]. Water Supply and Drainage,2018,54(8): 48-52.

ZHENG Zhaojing. History of Water Conservancy Technology in Taihu Lake[M]. Beijing: Agriculture Press,1987.

LIU Jingru,SHEN Shiwei. Study on Systematic Protection and Tourism Development of Mulberry Fish Pond in Huzhou,an Important Agricultural Cultural Heritage[J]. Modern Agriculture,2020(11): 57-60.

SHUI Tianzhong,WANG Hua. Complete Works of Wu Guanzhong (Volume 5)[M]. Changsha: Hunan Arts Press,2007.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】基于空间基因传承的城市设计方法探索*——以长三角一体化示范区水乡客厅为例

规划问道

规划问道