摘要

川西北地区民族文化景观积淀深厚,传统村落风貌特色明显。从聚居形成、生产方式、民族文化等多要素影响辨析入手,深入挖掘传统村落风貌的差异性,总结川西北传统村落空间风貌的形成机理与空间规律。

一

研究背景与目标

国家住房和城乡建设部在《关于做好2022年传统村落集中连片保护利用示范工作的通知》提出:要求各示范县编制并印发县域传统村落集中连片保护利用规划。以传统村落为节点,因地制宜连点串线成片确定保护利用实施区域。目前,川西北高原(甘孜州和阿坝州)已有多个县(市)纳入“传统村落集中连片保护使用示范县(市)”。

本文以“传统村落连片保护利用”为落脚点,梳理川西北高原传统村落风貌片区特征与差异性,以期对各县(市)编制传统村落集中连片保护利用规划提供基础指导。

二

区域概况

川西北高原位于青藏高原东南缘,地处我国北方游牧文明和南方农耕文明的过渡带上,同时也是我国西南地区“藏羌彝民族走廊”的核心腹地之一,可以说是多元民族文化地理版块的融合区域。

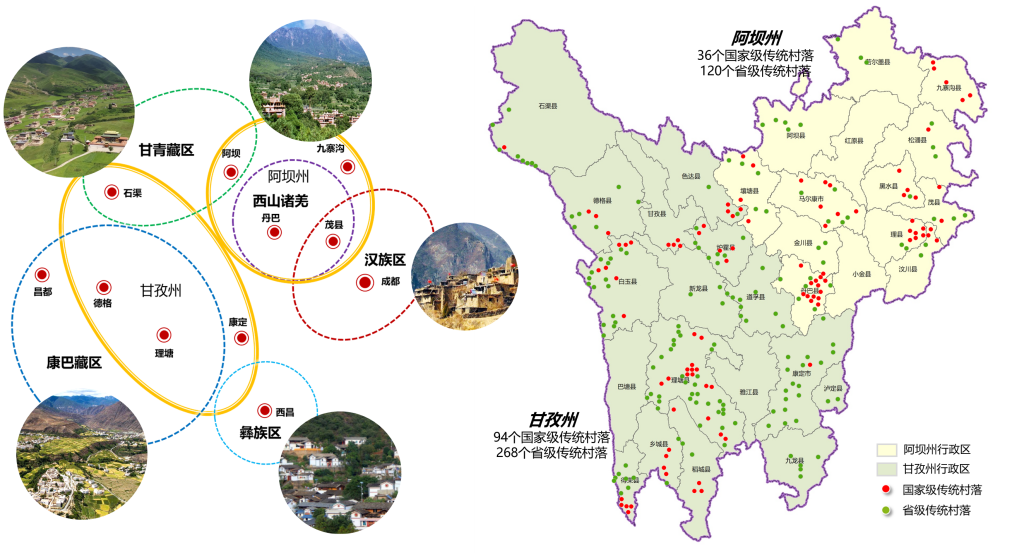

特殊的文化地理环境,孕育了众多特色鲜明的传统民族聚落。据统计,目前,川西北全域共有130个国家级传统村落、388个省级传统村落,不仅数量大、分布广,且包括甘青藏区、康巴藏区、高山彝族区和西山诸羌等在内的多元民族聚落风貌。

图1 川西北地区文化圈层与传统村落点位分布

三

研究框架

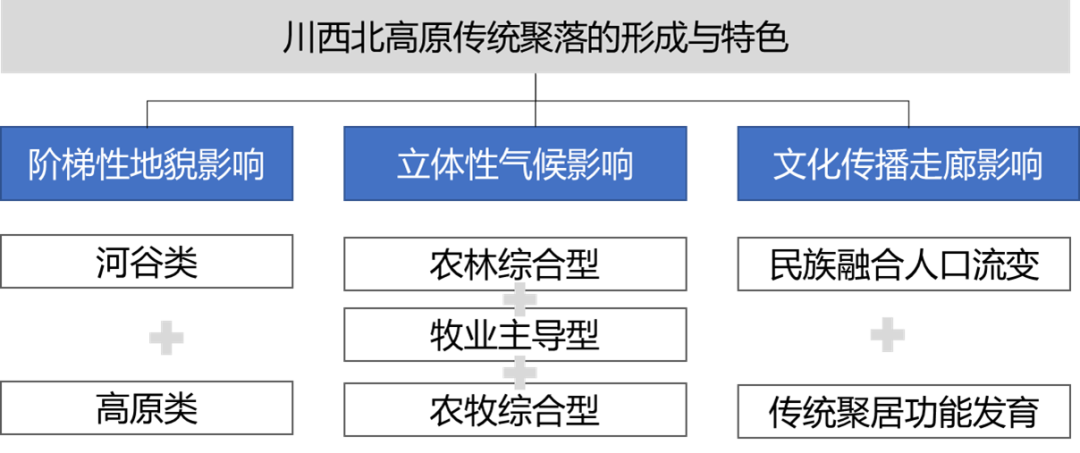

图2 研究框架

四

传统聚落景观风貌特征差异及

形成机理认知

阶梯性地貌形态奠定传统聚落

景观的总体格局

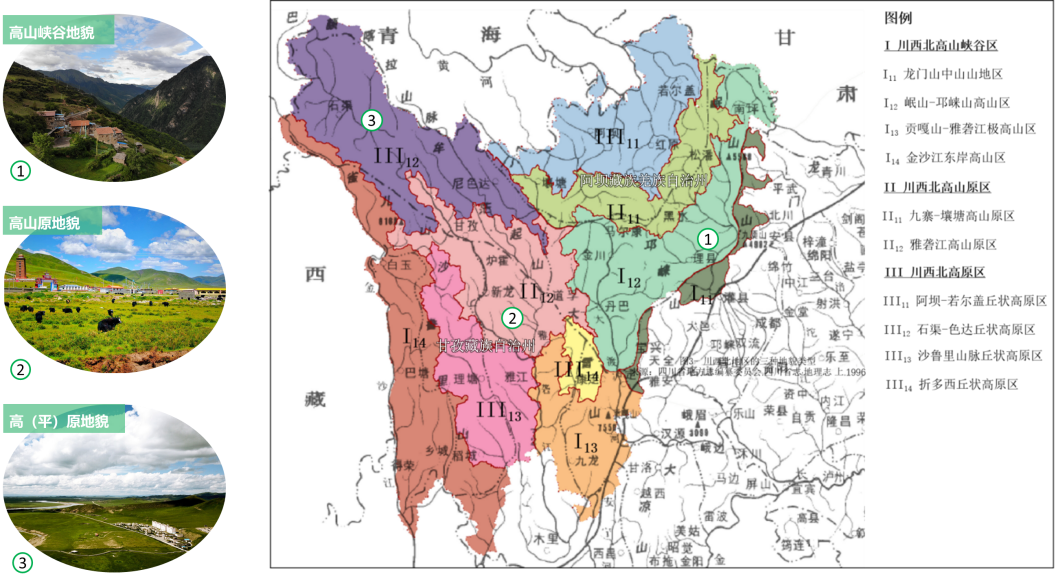

区内地貌构成以高山峡谷、高山原和高平原三种形成的过渡关系与地貌类型为线索,其中阿坝州境内明显具有“西北-东南”走向的梯度分布特征,受横断山脉地质构造影响更深,甘孜州境内的地貌类型分布则更为交错混杂。

图3 传统聚落聚居形态与地形地貌的关系

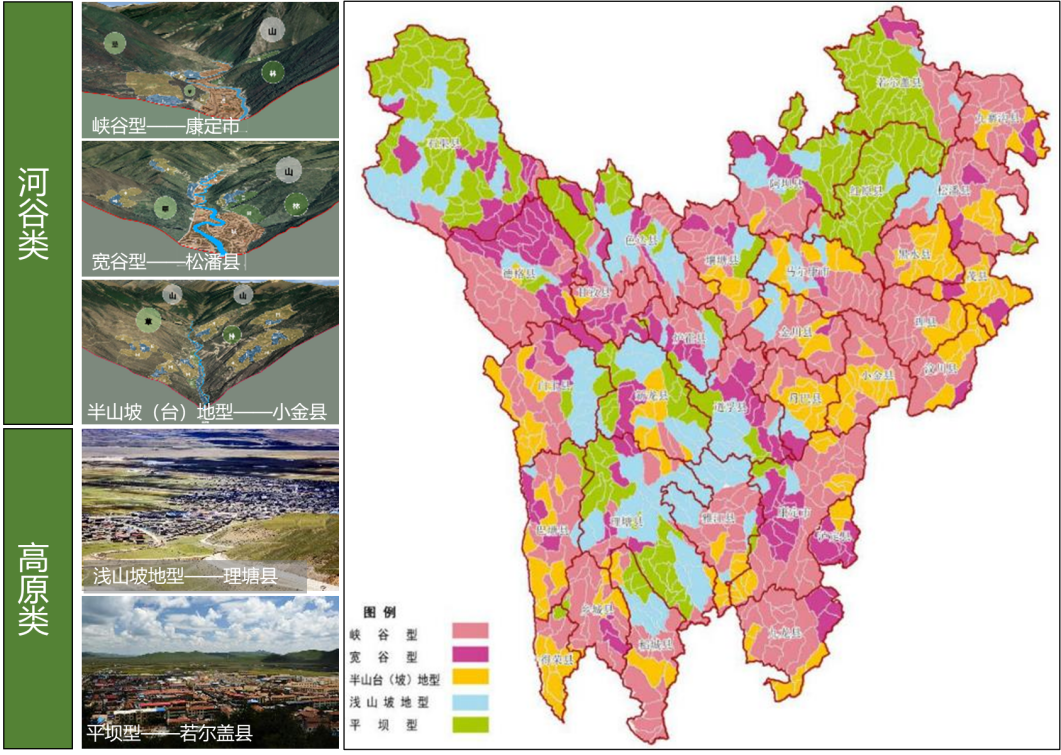

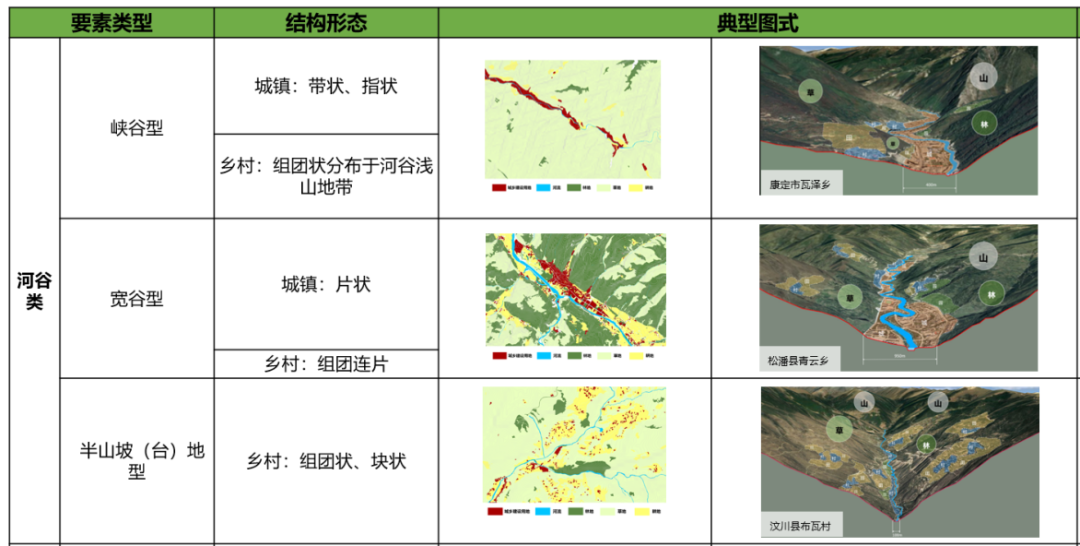

以地形地貌划分传统聚落风貌类型,包括两大类、五小类。

峡谷型和宽谷型主要分布在金沙江、大渡河、岷江流域的下游,川西北东南部和西南部河流深切的地区;半山坡(台)地型比较分散,主要集中“V型峡谷”较多的丹巴、小金和阿坝东南的汶川、理县、茂县、黑水等羌族聚居地区;浅山坡地型和平坝型城乡景观要素主要分布在西北、东北和中部,是传统的高原牧区所在地。

图4 以地貌划分的传统聚落类型及空间格局

(1) 河谷类

河谷类景观风貌要素的自然、人文景观呈现明显的垂直分布规律,一般情况,城镇、乡村等聚落景观,以及农田、园地等农业生产景观一般都结合谷底河流和道路进行带状布局;两侧浅山和中山处以林地景观为主,在局部山坳或地势平缓地带有少量农田和村庄形成斑块状镶嵌其中;高山和山原顶部由于海拔较高,不适合农业生产,除了个别山原顶部有少量人居聚落景观出现,其他均以草地景观为主、局部有林地和裸地景观斑块。

半山坡(台)地型城乡景观要素的自然、人文景观也有明显的垂直分布特征,一般情况,谷底有少量的城镇、乡村等聚落景观,两侧半山以林地景观为主,在缓坡或台地处分布农田、园地等农业生产景观斑块,乡村聚落呈组团状镶嵌其中,山顶主要为草地和裸地景观。

表1河谷类聚落空间特征

(2) 高原类

浅山坡地型城乡景观风貌要素是指城乡聚落一侧依靠浅山或缓丘,其他方向沿平坦地形自然展开的城乡聚落类型。浅山坡地型城乡聚落由于地形限制小,交通条件优良。一般情况下,容易形成城乡粘连的片状景观斑块,镶嵌于以草地为主的自然景观基质中。

平坝型城乡景观风貌要素主要位于在丘状高原地区,该地区海拔较高,更加适合高原牧业发展。该类型城乡聚落一般选择布局在高原平坦地区的河流、道路交汇处。平坝型城乡景观的城镇一般呈块状形态,以河流、道路作为景观斑块的边界,乡村则按照牧业生产的需求,结合草场腹地离散分布。

表2 高原类聚落空间特征

立体型气候决定传统聚落生产

景观的地带性

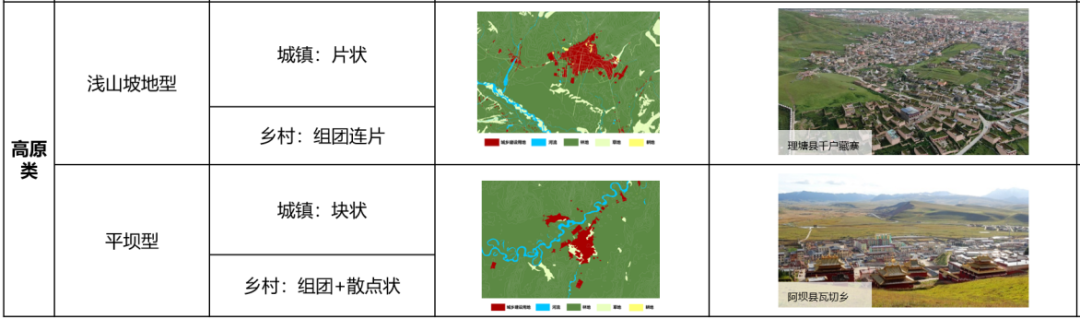

受到河谷形态、山地气候、土壤植被以及民族文化的影响,川西北高原山区的农业资源与生产结构分布,在微域山地环境中的从河谷-山地的竖向海拔变化上,具有典型的垂直地带模式。总的来说,随着局地海拔的升高,农业土地资源、农作物类型、牲畜种类都渐趋单一,农业生产也由多层次的山地农业复合结构逐渐过渡为单一的草地畜牧业结构。

图5 川西北地区传统聚落的立体气候适应特征

以生产方式划分,包括三大类传统聚落风貌类型。

农林综合型主要分布在东南部雅砻江流域和大渡河流域下游河谷地区,更多体现农耕景观。牧业主导型主要分布在东北、西北、中部丘状高原所在的流域单元中,地势平缓,日照丰富,草场资源较丰富,更多体现游牧景观。农牧综合型主要分布在金沙江流域和中部山原地带,海拔高度和气候条件导致农业产出率不高,但由于草场资源较丰富,形成了农田、草场等多种生产景观共存的情况。

图6 以生产方式划分的传统聚落类型与格局

(1) 农林综合型

河谷地区形成带状或片状,山地区域形成分散的组团状。建筑组团周围的缓坡地区开发为耕地或园地,由于河谷和山地用地有限,往往单体建筑之间的间距也作为耕地加以利用,形成了“村在田中,田在村中”的景观特征。

(2) 牧业主导型

传统牧区散居村落以点状离散为主,多选择于靠近水源和牧场,背风向阳之处;各户之间隔开一定距离,以便更大限度地利用草场,形成了散点分布的形态。牧民定居点一般选择在交通和水源便利处集中建设,形成组团或点阵的形态。

(3) 农牧综合型

兼有农业聚落景观和牧业聚落景观的特点,其乡村聚落布局形态呈组团式或棋盘镶嵌式,建筑之间具有较大的间距,建筑之间是农田景观,但耕地所占比例明显较农林综合型景观要素类型低,城乡景观外围则是草场、林地等自然景观。

表3 不同生产方式的传统聚落空间特征

文化传播走廊影响传统聚落景

观要素的发育

茶马古道沟通汉藏民族经济与文化联系的功能一致持续到民国末。在1949年西康省和平解放、纳入中央的统一行政编制的时间节点之前,即在真正意义上步入现代人居环境建设与发展阶段之前,茶马古道历来是川西北地区的多民族空间聚居取得实质性兴起和发展的依附骨架,主要表现在以下两点:

① 人口流变对农业生产方式的影响

从世界文化传播史来看,战争无疑是推动文化传播的有力途径。“移民开垦,裹粮种出关者数以万计”,尤其是经历清朝自东向西的大规模征伐、屯兵驻守、汉人迁入和改土归流的移民浪潮之后,以岷江上游下段河口河谷(汶川县、理县和茂县)和大渡河中游河口河谷(泸定县、康定市)为重要传递口岸,先后经历大致两次民族聚居人口结构的空间嬗变,虽规模较小,但足以使得汉族的农耕生产文化在川西北藏区扮演举足轻重的作用,使该区域与四川盆地接壤的东部、南部高山地带形成了大量的民族聚居混合单元与农牧景观交错地带。

② 沿途功能集聚对传统聚居空间的发展

茶马古道可谓是世所罕见的通行与立地难度,如任乃强先生在《康藏史地大纲》中所言:“康藏高原,兀立亚洲中部,宛如砥石在地,四围悬绝……复以邃流绝峡窜乱其间,随处皆成断崖促壁……各项新式交通工具与镇寨聚居,在此概难展施。”

但数千年古代中原与边疆的“茶马互市”经营,中央政府设立的驿站、兵站,以及沿线宗教庙宇的兴建,依附古道要冲形成了最早第一批小而分散的集镇,成就了“于绝险之境施展,立市镇兴业”的小规模聚居景观。

至清代茶叶输藏规模及汉藏茶道的开拓和长足发展,区域内绝大多数颇具规模的城镇,均是茶马古道上以商贸和边戍作为功能雏形发育而来,如扼“唐蕃古道”咽喉的地区首府康定,承接松茂古道源点商贸集散功能的松潘卫城,“人渐稠密,商贾辐辏,为西陲一大都会”,均是其中功能运转与区域联系之轴承。毫不夸张的说,如果将这些城镇按照行政所管辖范围的大小,从市到县到镇或者乡,分为一级、二级、三级不同等级的交通节点,连起来就是一张巨大的茶马古道网。

民国时期,川西北内部的定期集市从邻近内陆的东南地区向西北部地区递减。在甘孜州,东南部如泸定最近内地,集市最为密集,“藏商在康定互市者百余家”,其他县、乡等区域小集市则继红在交通干线沿线,尤其是沿途汉人聚居地和宗寺附近甚兴集市。在阿坝州的松茂古道上,除定期小集市外,包括威州、三江、漩口、尹秀、龙溪等常驻集市,至新中国成立初,仅汶川全县就有私商319户,20个行业因此而聚。

图7民族融合走廊与茶马文化古道空间格局

五

结论

研究从地形地貌、生产方式、文化传播的多要素影响机制辨析着手,揭示了川西北高原传统聚落风貌形成的空间机理。以传统村落风貌特征类型片区为线索,从聚落选址、结构形态和建筑风貌三大层面对传统村落的空间景观风貌进行分析,总结其空间规律与特征。

总体而言,研究总结了川西北高原传统聚落风貌的形成与特色,对各县(市)编制传统村落集中连片保护利用规划提供总体层面的认识基础。

本课题受上海同济规划设计研究院有限公司科研课题资助

课题名称《川西北生态示范区国土空间规划系列课题研究子课题4:自然与城乡空间景观风貌研究》

课题编号(KY-2019-YB-A07)

供稿 | 课题组

编辑 | 宣传办

审核 | 肖达

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):科研创新 | 川西北高原传统聚落风貌的形成与特色

规划问道

规划问道