西班牙梅里达古罗马狄安娜神庙区域更新设计

[ 西 ] 何塞·马利亚·桑切斯·加西亚

檀烨 译

对自然和人工场地的兴趣,以及通过几何手法对场地进行设计和改造,是我们工作的基础。

狄安娜神庙(Temple of Diana)是西班牙梅里达市(Mérida)古罗马宗教建筑中最宏伟的一座,由于被改造为科尔沃斯宫(Palace of the Corbos)并被一直使用,该建筑得以完好地保存下来(图 1)。

神庙位于古罗马殖民地的广场上,从考古学和城市规划的角度来看,这里是梅里达市最重要的区域之一。因此,为便于公众参观、欣赏并深入研究这座建筑,让神庙及其所在场地向公众开放显得十分必要。

图1 狄安娜神庙与新建建筑之间的关系

尽管狄安娜神庙是梅里达考古遗址群(Archaeological Ensemble of Mérida)中最为重要的纪念性建筑之一,并于 1993 年被列入《世界遗产名录》,但该神庙及其周边场地一直被栅栏和围墙围合,公众可以看到神庙,却无法进入内部参观。

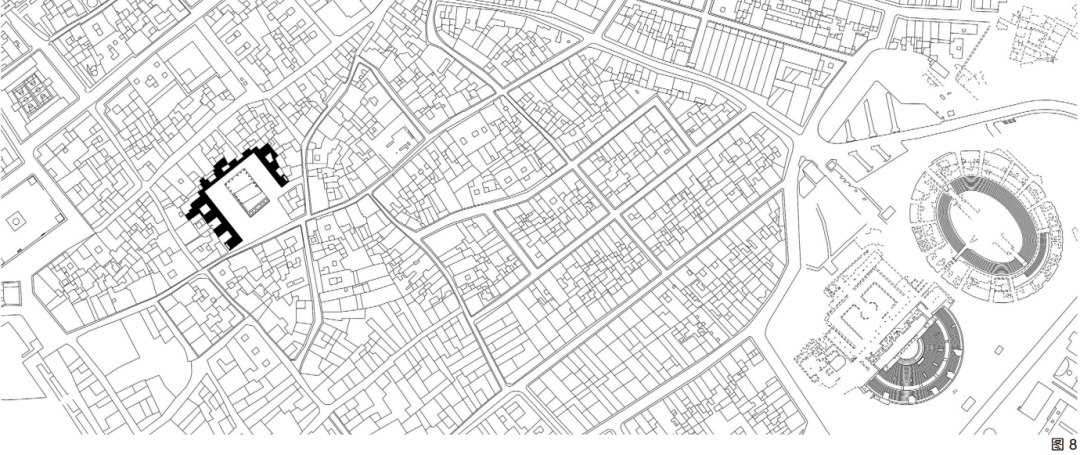

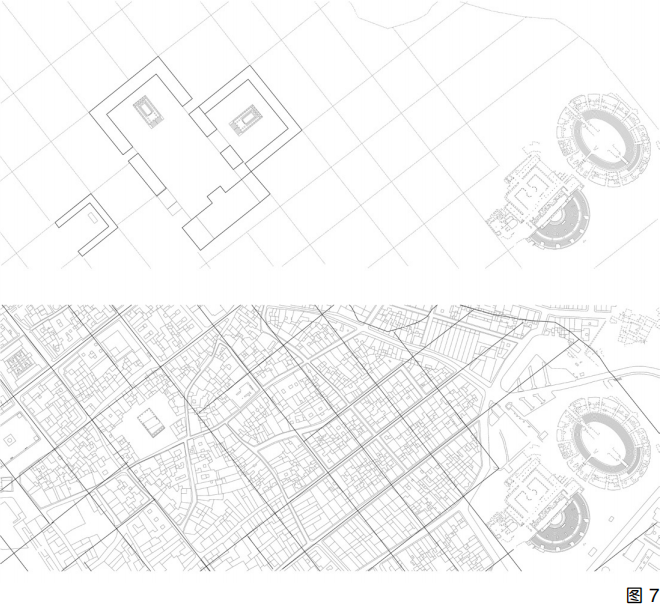

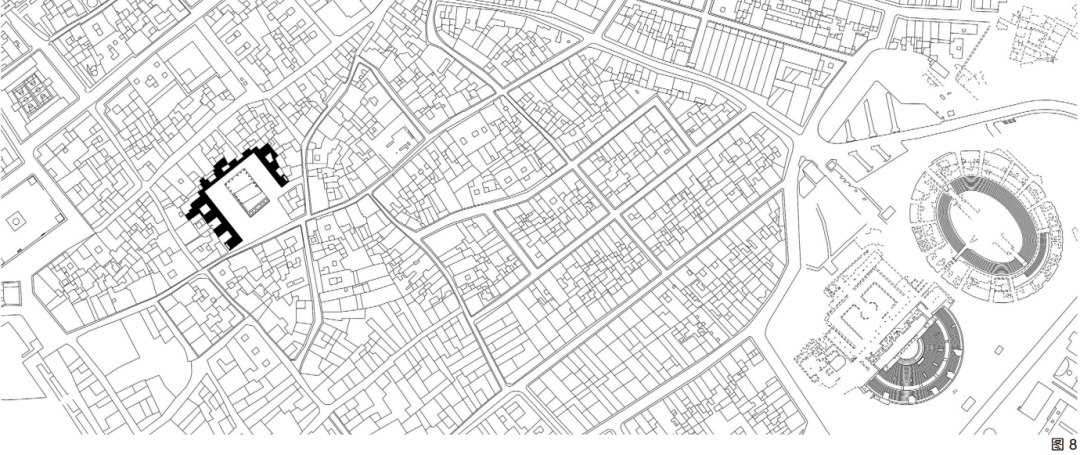

狄安娜神庙区域环境更新和改造项目的设计始于对梅里达城市布局的分析和解读。从鸟瞰图(图 2)中可以看出,梅里达是一座建筑密度很高的城市,缺少公共空间。其中一处被树木覆盖的区域非常引人注目,那里是古罗马剧院和圆形剧场遗址所在地。另一座同样值得强调的重要建筑是由建筑师拉斐尔 · 莫内欧(RafaelMoneo)设计的国家罗马艺术博物馆(National Museum of Roman Art),它使梅里达市内的这两处古迹产生了某种关联。如果我们继续对这幅鸟瞰图进行详细分析,就会发现狄安娜神庙周围有一系列没有明确层级秩序的狭窄街道。这些街道肌理的形成实际上源自两种情形:首先是梅里达古城(当时称作“Emerita Augusta”)的原始秩序,其次是历史上相继发生的各种改建。与古罗马时期的其他城市一样,梅里达古城也有一个预先规划好的建设秩序,南北大 道(Cardo) 和 东 西 大 街(Decumanus)规定了后续所有街道的方向,进一步划分街道,生成了一系列住宅地块;而在城市的中心区域,有些地块中的建筑被清除,形成了一些较大的空地,以容纳各种广场、公共空间和宗教空间。这种秩序对本项目的设计策略至关重要。

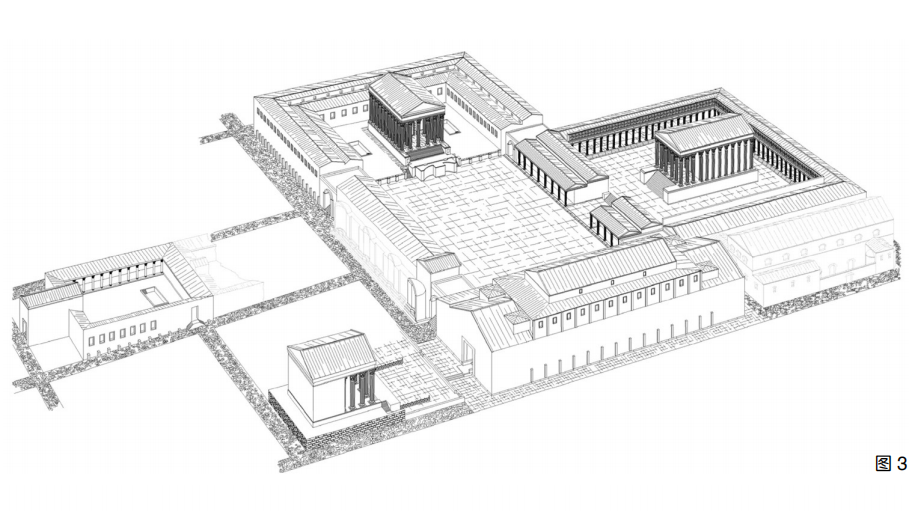

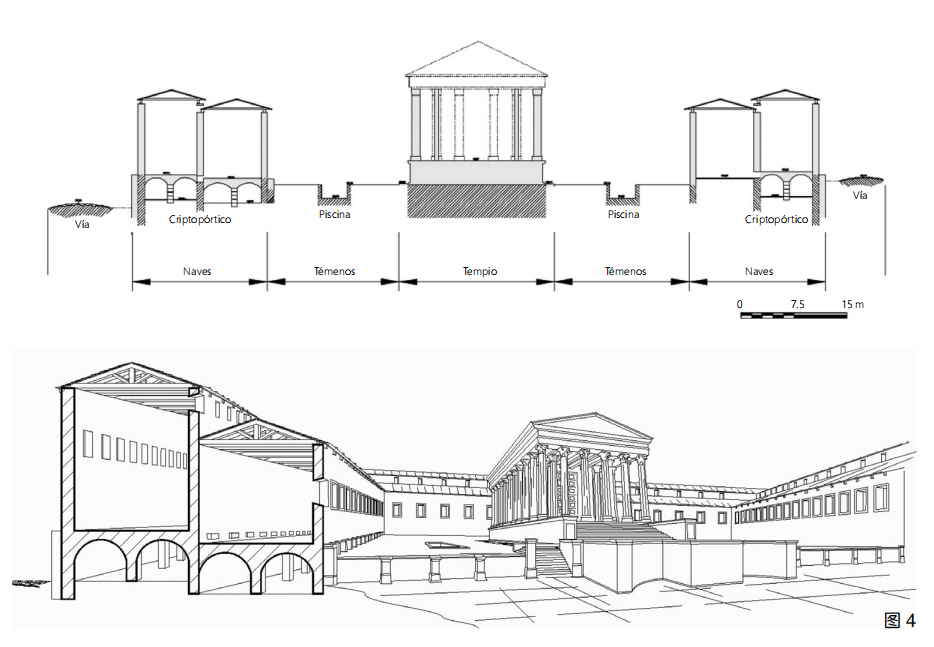

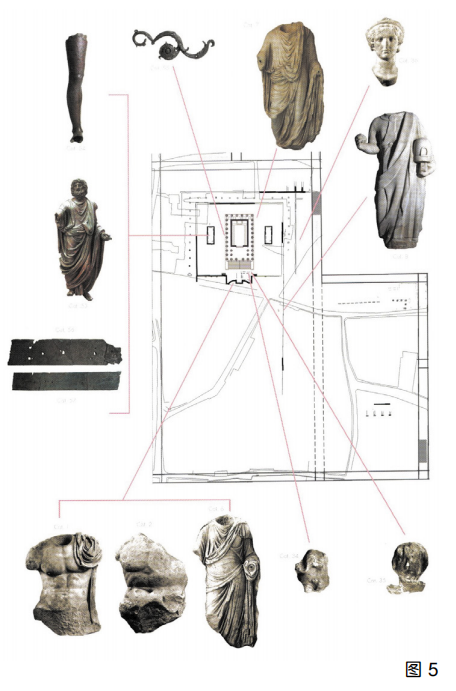

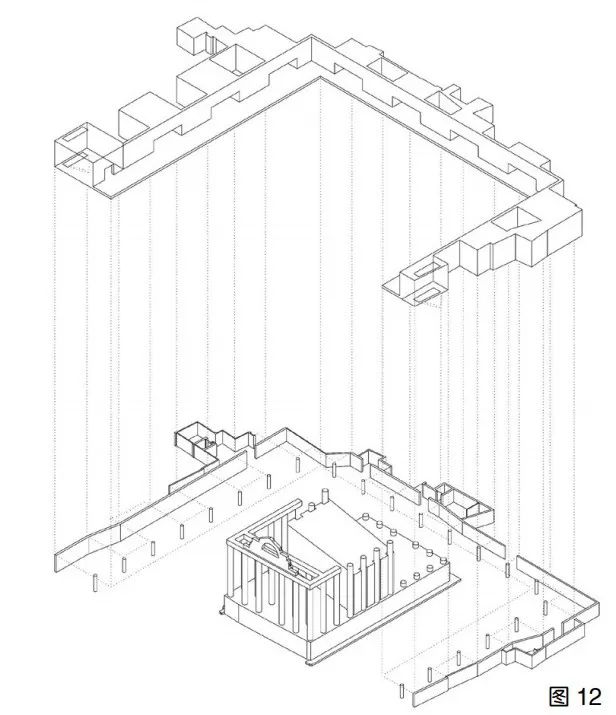

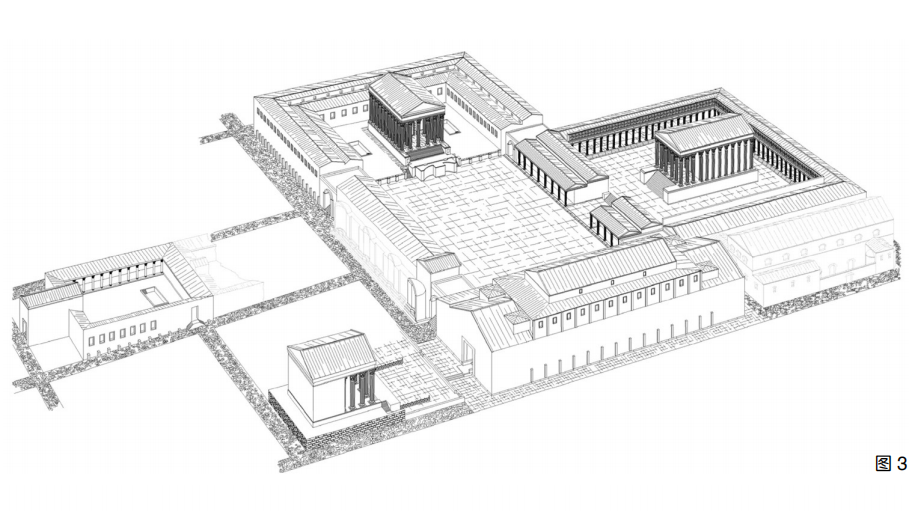

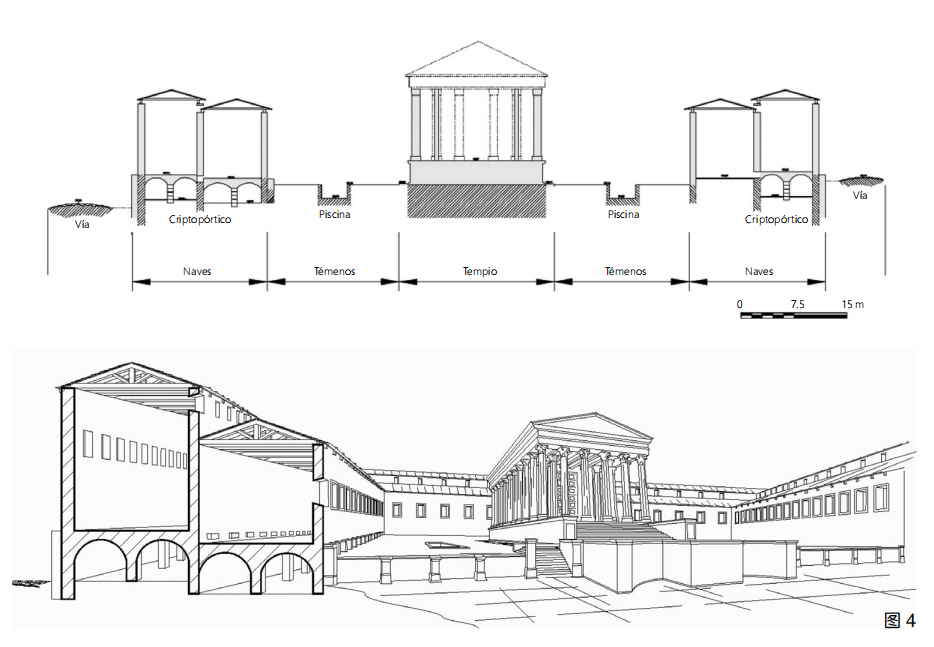

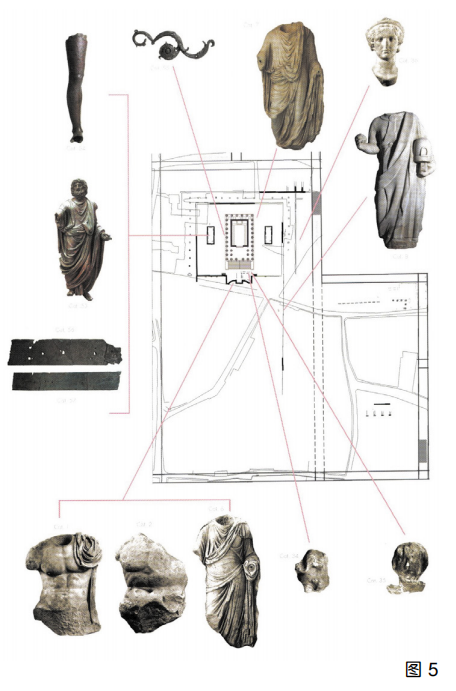

根据考古发现,历史上的狄安娜神庙基址由多个建筑元素组成,其中包括神庙以及神庙周围的圣台(témenos)。神庙和圣台共同构成了一个高出古罗马广场区域的平台,而神庙的基座高于由圣台构成的平台,形成了新的高差层次。值得一提的是,神庙两侧还有两个古罗马时期的洗礼水倾倒池(piscina)。围绕神庙和圣台区域的一系列线形建筑,像围墙一样将神庙考古遗址所在区域围合起来。这种建筑被称为“隐廊”(cryptoporticus)或“围廊”(perimetergallery),它们不仅界定了神圣空间,还起到了化解高差的作用。这些古老的线形建筑既是公共空间的立面,同时也是标高不同的神庙场地与古罗马广场所在场地之间的过渡元素。因此,在场地西侧设置了一个地下室,以解决场地的高差问题。复杂的连续平台系统创造了城市公共空间(图 3—图 5),这对本项目的设计概念有着决定性作用。

图3 狄安娜神庙区域复原轴测图

图4 狄安娜神庙与围廊复原剖面图和透视图

图5 狄安娜神庙周边的考古发现

项目开始前的场地状态则展现出完全不同的状况(图 6):周边的空地已陆续被市政府收购,房屋后部的加建部分必须拆除;一条小路将神庙所在的小广场一分为二,广场中的不同区域正在进行考古挖掘。因此,我们面对的基地,被由不同隔墙、房屋背立面和质量极差的建筑组成的不规则边界所围合。换言之,这是一个杂乱无章的边界和一系列没有任何秩序的间隙空间。横穿旧的圣地并将其一分为二的小路完全扭曲了这处空间的状况。考古现场被围栏围住,禁止公众进入。因此,我们的设计不得不从这一复杂的现实情况出发,各种因素都有可能决定项目的未来。

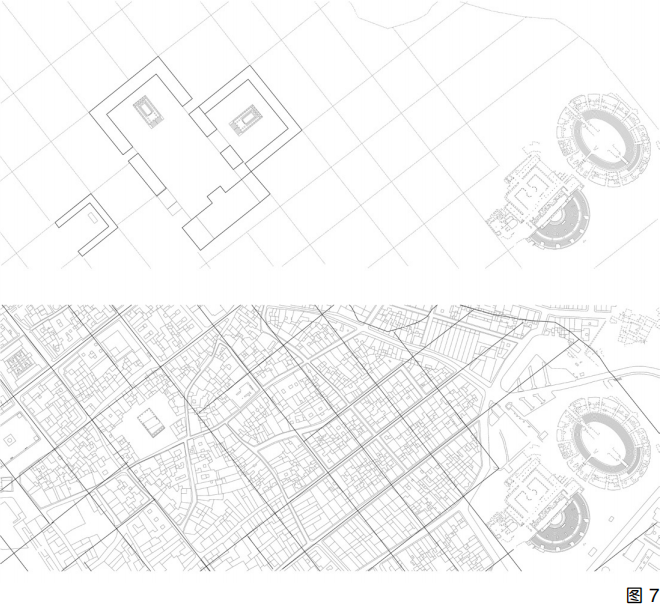

从图 7 和图 8 可以看出,将梅里达古城古罗马时期的假想平面与现状平面进行叠合,会呈现出一种叠置的现实景象,这有助于我们将这座城市理解为一个由不同时期的城市肌理交融而成的有机的生命体。 或者说,古罗马时期的痕迹和现状叠加产生了一种更为复杂的秩序。基于此,本项目在设计时要同时回应现在和过去。即使现在被住宅建筑占据,但古罗马广场的空地仍然是有意义的,它们在建筑师进行干预设计时具有决定性作用。因而,在今天这座城市中,祖先留下的遗迹看似微不足道,实则却与当下的城市秩序同等重要,甚至更为重要。

图7 现状总平面图与古罗马时期原状总平面图的叠加

图8 项目总平面图

基于以上前提,本项目干预设计的措施是在场地中置入一个允许两种秩序共存的围廊结构(perimeter structure)。这一设计策略要求我们对场地的高差和几何形态进行细致的梳理和调整,那条将设计区域一分为二的小路也要被重新整合为新公共空间的一部分。为此,我们对地块进行了详细的研究,并完成了一份城市规划报告,确定了神庙周边区域的准确范围和新的边界。目前的规划必须反映更加复杂的现实,因此,本项目的设计策略包括重新定义并强化边界,进而界定新的公共空间并整合必要的使用功能,为狄安娜神庙的周边环境注入活力(图 9)。

图9 设计策略生成过程图解

事实上,狄安娜神庙本身就潜藏着这种将多种秩序叠置的策略。从 15 世纪的版画作品(图 10)中可以看出,自那时起,神庙的结构被用作另一座文艺复兴时期的建筑——乌鸦宫(Palace of the Ravens)的基座。使这座神庙在那时有了新的用途,这也是它能保存至今的原因。我们的方案通过恢复古代广场空间来诠释这种在已有建筑基础上进行建设的理念。置入新的围廊建筑(perimeter building),不只是为了建造一处物质实体,更是要恢复一种空间状态。通过这种方式,已经消失的遗址“空地”得以再现。

在本项目中,对于“空地”的保护远比给实体赋形更重要。空地形成了一个系统,它可以整合不规则的地脉、满足规划要求以及适应相关人员可能提出的变动。在这样一处具有重要的历史、考古价值和地域特征的遗址上开展设计工作,需要提供一个灵活的、不断变化的系统(图 11)。定义受保护的空地,可以使边界不断变化发展,使项目在最后阶段也能保持开放,并确定最合适的形式。这种策略的有趣之处在于:设计的重点是原则,而非形式。

图11 梅里达市鸟瞰图(更新改造后)

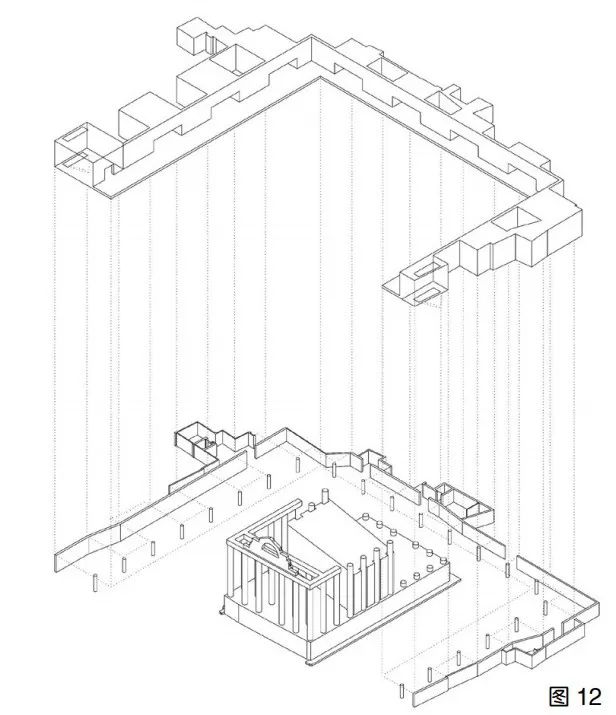

新的公共空间不仅是城市的新广场,也是保持其历史状态的考古遗址空间。因此,我们决定保留土质铺地,使狄安娜神庙和梅里达市其他历史古迹之间建立直接联系,并且通过土质铺地的水平延展来强调此处遗址的遗产地位。这一决定使神庙区域的其他建筑和考古发现能够自然而直接地融合在一起。考古队可以自由决定哪些元素需要展示,哪些元素需要保护。新建建筑几乎占据了地面层并在底层架空,从而成为城市的一个新地层。这样,考古遗址所在平面就被解放了出来,成为公共空间(图 12,图 13)。

图12 项目轴测分解图

图13 梅里达市鸟瞰图(更新改造后)

本项目是一个由埃斯特雷马杜拉地区政府文化和旅游部(Ministry of Culture andTourism of the Regional Government of Extremadura)以及梅里达城市纪念联盟(Consortium of the Monumental City of Mérida)共同推动的国际建筑竞赛的项目,该竞赛评审团由著名建筑师和考古学家组成,竞赛的目标是通过在神庙场地边界修建一些建筑来振兴和恢复狄安娜神庙区域。我们对该目标提出了质疑,认为更理想的方式是将底层作为公共空间开放,而非建造一些更传统的建筑。因此,我们的方案是设计一个更轻盈的结构,并将功能性空间设置在二层。

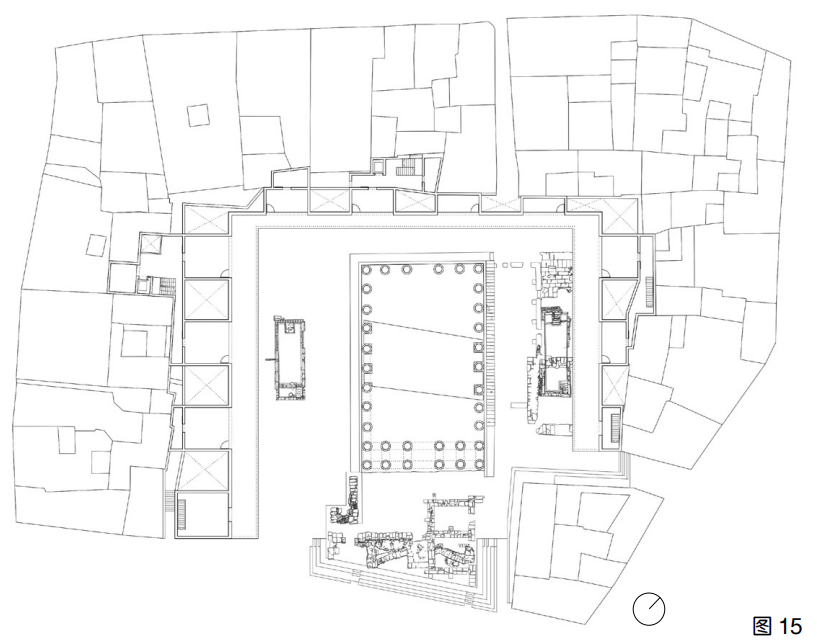

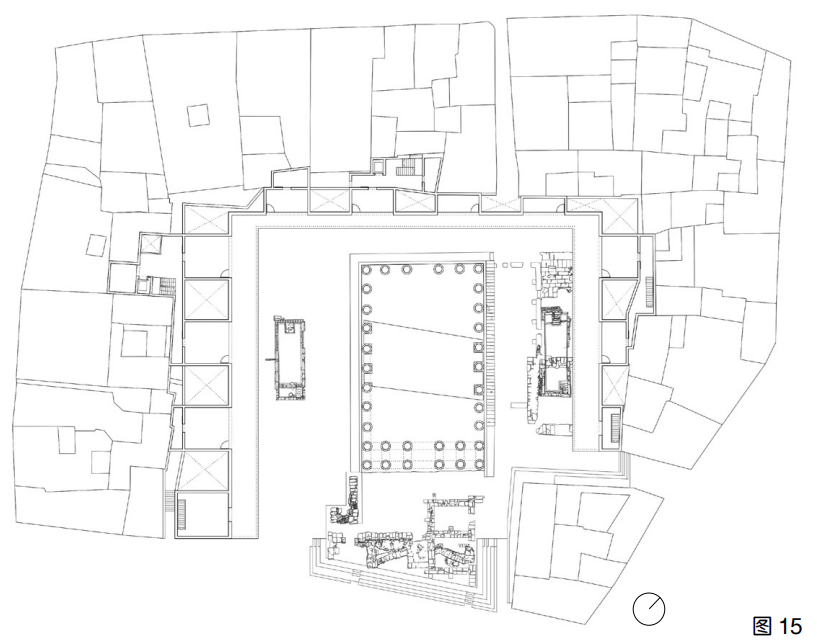

设计通过一系列虚实空间的交错和衔接形成一个线形结构的、连续的空间序列,并环绕神庙围合成“U”形。新建建筑考虑了前文提到的两个要点:一是神庙周围曾经存在的隐廊的墙体,二是神庙和现有住宅之间的间隙空间。新建的围廊平台(perimeter platform)作为架空的步道将主要房间串联起来,这些房间均面向新的公共空间开放(图 14,图 15)。保持这些空间的多功能性至关重要,它们必须同时满足文化及某些商业功能的需求,例如小餐馆和咖啡馆等。这些空间的功能可以随着时间的推移而不断调整。城市住宅的边缘和新建建筑之间的间隙则作为服务区域,楼梯、电梯等各种垂直交通、公共设施区、储藏区和卫生间均可设置在此。

图14 项目底层平面图

图15 项目二层平面图

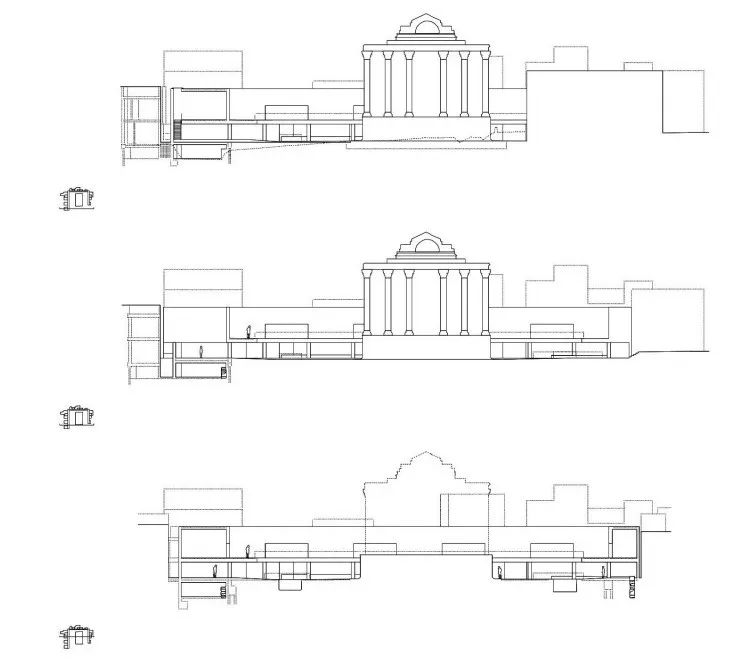

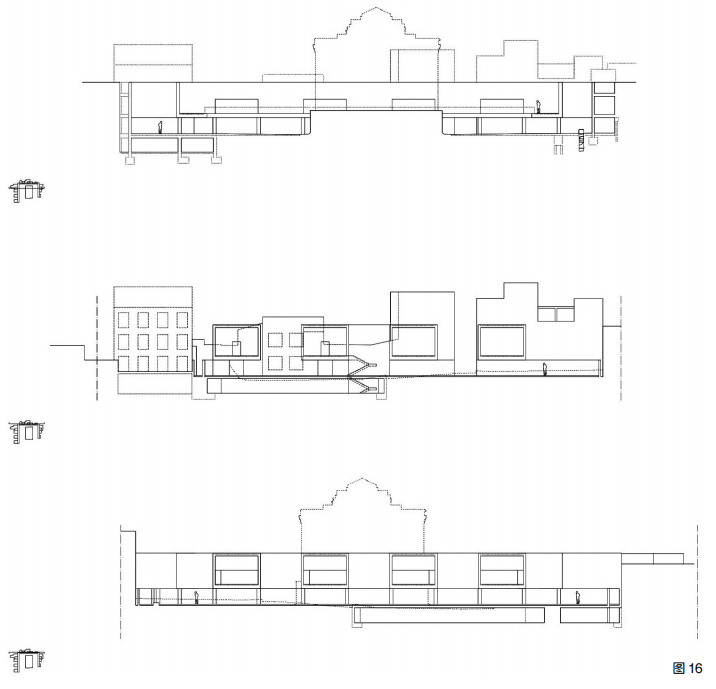

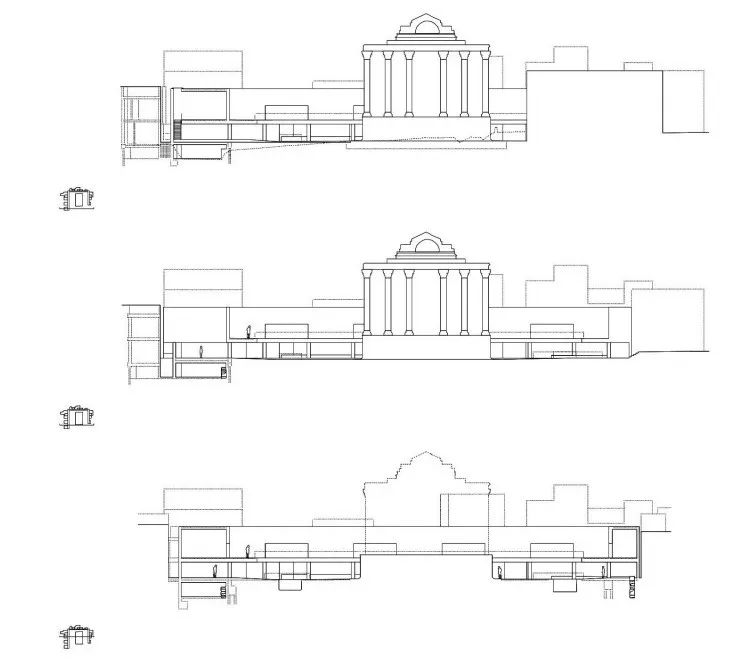

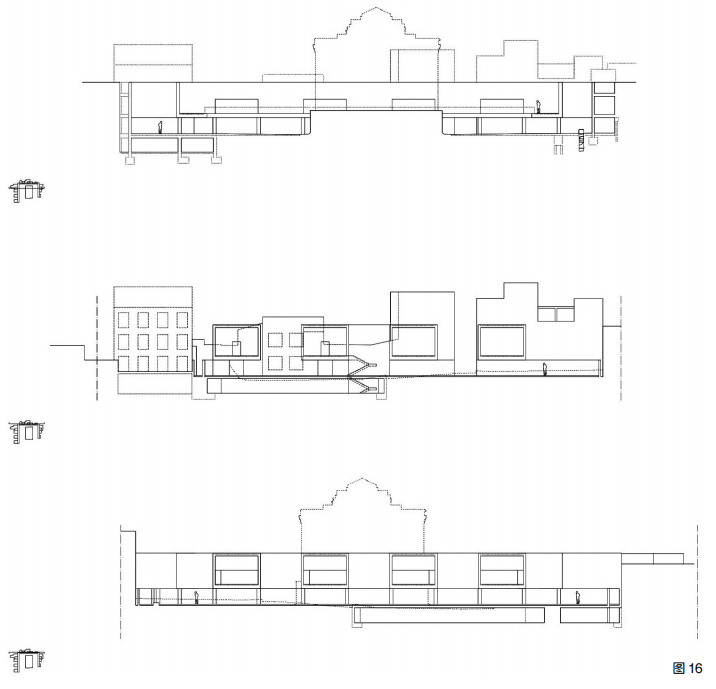

设计中新建的各部分采用了相同的设计原则,在形态上呈现出相似性,但由于场地各处原有条件有所不同而又有一定差异,一组有趣的剖面图序列分析展示了这种独特性(图 16)。设计之初,项目要遵循的策略十分明确,但由于外部因素和新考古发现的出现,最终形式只能在施工阶段确定(图 16)。

围廊建筑的二层平台与神庙基座的高度基本相同。一方面,新建的围廊建筑在一定程度上是古罗马神庙隐廊的再现;另一方面,二层平台形成的外部流线除了可以连接各种功能空间外,也成为一条架空的步道,让人们穿越周边环境的同时与狄安娜神庙直接建立视线互动。

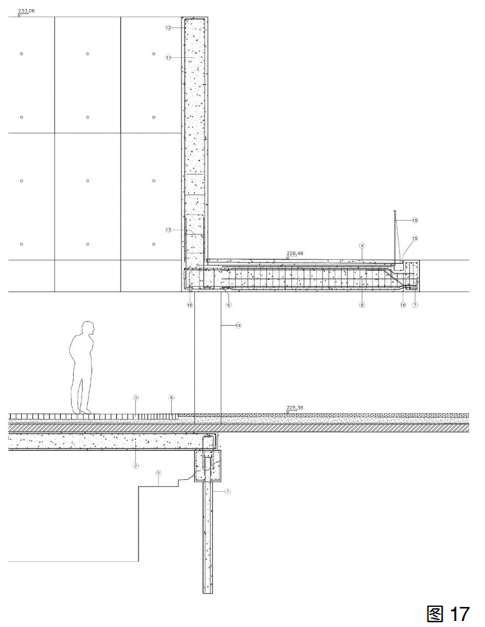

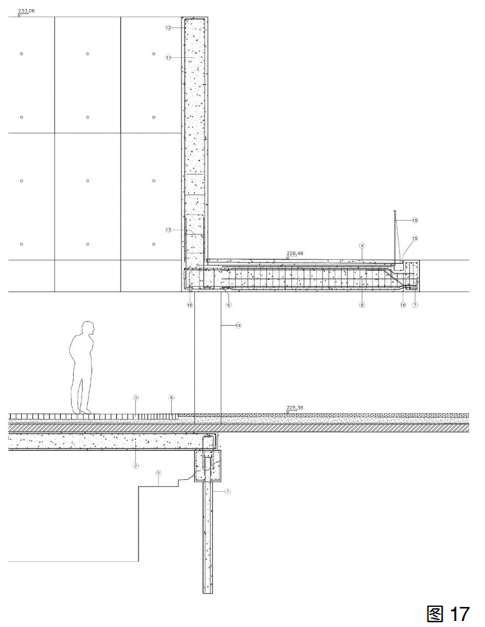

设计通过一整面如屏风般的钢筋混凝土挡墙支撑着建筑的主要空间,并与大型悬臂梁结合形成一个独特的“L”形结构。该结构由一系列大型圆形截面混凝土支柱支撑(图 17),并作为一个整体发挥作用,不可分割。悬臂梁则用于平衡靠在挡墙上的体量的重量。

图 17 围廊建筑平台细部构造图

此前,旧围廊由一套微型桩系统界定,该系统使相邻建筑结构得到加固,特别是一些结构安全状况较差的建筑。这套微型桩系统的非侵入性的深基坑,使得新建建筑可以在不损坏已发现的考古遗迹的情况下,被整合到现有环境中。同时,这一微型桩系统也成为新建围廊建筑墙体的基础。

新建结构的材料对项目与周边环境的融合至关重要。我们决定使用现浇清水混凝土,并选用白色水泥,在采石场中挑选类似古罗马神庙建筑所用的石材,研磨后作骨料。通过这种方式,我们获得了与神庙的花岗岩色调相近的淡金色饰面(图18)。在施工过程中,我们不断调整骨料及其用量,并制作了各种样品,直到找到最合适的材料配比。我们还仔细研究了模板的施工细节,以赋予整个作品特殊的饰面效果(图 19)。

图19 围廊建筑内部交通空间的自然采光

实际上,整个建筑的主体只使用了这一种材料,目的是以最直接的方式进行施工而不添加其他材料。通过这种方式,古罗马时期的石材和新建现代建筑之间建立了材料关联(图 20)。此外,作为上述主体建筑材料的补充,局部铺地使用了少量石材,在栏杆、楼梯等部位使用了少量钢板制成的金属制品(图 21)。

图20 底层围廊空间与考古遗址

图21 从广场内部望向新建建筑

因此,这个设计创造的不仅仅是一座建筑单体,更是一个小型基础设施,为城市创造的一处新的承载了多种可能性的活动平台(图 22)。同时,围廊平台在广场上投下大片阴影,这对公共空间的品质提升至关重要(图 23)。

二层交错出现开洞,阳光从这些开洞洒进地面架空层的连续开敞空间中,形成了一系列类似天井的小庭院(图 24),从而创造了一处激发多种可能性的室外空间,可以用于举办各种活动,并作为周边餐厅和酒吧的露天平台。当代的活动与古罗马的神庙在这处经过改建的场地中共存,新旧建筑之间保持了一定的距离,两者既各自独立又彼此尊重地对话,形成一个整体(图 1,图 25)。

图25 从狄安娜神庙基座望向新建建筑

总之,设计采取的初始策略是恢复并充分利用遗址中在古罗马时期就存在的空地,设计一处新的空间,既能满足受保护遗址的考古需要,也为城市创造一个充满生机的公共空间。也许,在尊重现存古迹和发展公共空间之间取得平衡,正是本项目最重要的关注点。

何塞 · 马利亚 · 桑切斯 · 加西亚,马德里理工大学(马德里 28040)教授

完整阅读见《建筑遗产》2024年第1期(总第33期),微信版略去文中摘要、图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

[西]何塞 · 马利亚 · 桑切斯 · 加西亚.西班牙梅里达古罗马狄安娜神庙区域更新设计

[J]. 建筑遗产, 2024(01): 107-117.

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。

本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

点击“阅读原文”进入“建筑遗产学刊”官网

点击“阅读原文”进入“建筑遗产学刊”官网

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):西班牙梅里达古罗马狄安娜神庙区域更新设计

点击“阅读原文”进入“建筑遗产学刊”官网

点击“阅读原文”进入“建筑遗产学刊”官网 规划问道

规划问道