在河南省测绘地理信息技术中心,有一支专职开展卫星遥感监测监管和应用服务的技术队伍——河南省遥感院卫星遥感应用中心(以下简称“卫星中心”),全力为全省自然资源和各行业应用提供强劲的“星”动能。

因成绩突出,卫星中心被授予全国自然资源系统先进集体、河南省直“青年文明号”“工人先锋号”等称号,部门成员也多次获得“大国工匠”、全国及河南省五一劳动奖章、测绘地理信息技术能手等荣誉。

3月21日,卫星中心的数十名技术人员正在紧张地忙碌着,有的在处理影像,有的在检测变化图斑。

“我正在对今天接收的影像进行正射纠正,生成单景正射影像产品。”卫星中心监测组组长钞琪迪一边处理影像一边介绍,“单景卫星影像必须‘当日接收、当日处理’,然后再对这些影像进行深度开发,定期加工基础和专题产品,让影像‘活起来、会说话’,进而高效服务各行各业。”

作为承担河南省自然资源卫星遥感数据获取、统筹、处理、分发和应用服务的部门,自2019年成立以来,卫星中心一直致力于深化遥感应用能力建设,提高卫星影像产品服务的响应速度,挖掘卫星遥感数据“星”活力,努力铺就河南省卫星及应用产业兴旺之路。

2022年8月10日12时50分,伴随着巨大的轰鸣声,“河南一号”卫星发射升空并顺利入轨。这颗由河南省自然资源厅与长光卫星技术有限公司合作共建的卫星,与“吉林一号”卫星星座并网运行,实现了河南省全域0.75米级数据双月度覆盖,协同自然资源遥感卫星,形成百余颗卫星共同保障河南省卫星应用需求的新局面。“河南一号”遥感卫星成功发射,不仅是河南省卫星零的突破,更使河南省时空信息快速获取能力走在全国前列。

随璀璨群“星”而来的,是海量的卫星遥感数据。2023年,卫星中心共接收各类卫星影像1.4万景,形成6期“一张图”成果,数据成果总量达到47.9TB。

海量的影像数据、高频次的影像覆盖,呼唤更加强大的加工处理和分发共享能力。卫星中心升级改造了卫星影像生产与监测应用所需软硬件设施,配备了8PB的分布式存储,40余台CPU、GPU服务器和百余套图形工作站;同时建立了“单景影像即时接收处理、基础和专题产品定期加工”的数据处理机制,每两月加工亚米级覆盖全省的标准镶嵌影像,建立健全了遥感影像产品体系,显著提升了卫星影像及相关产品处理和应用能力。

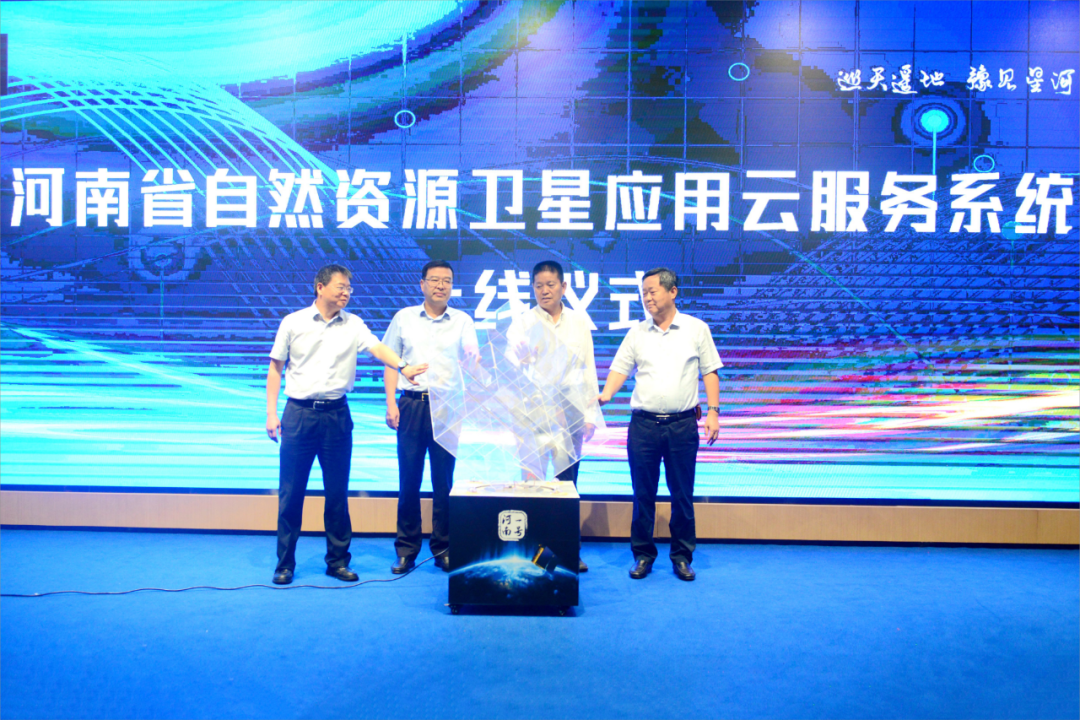

为更好地推动遥感数据共享共用,卫星中心以“资源共享、务实管用”为目标,自主研发上线了河南省自然资源卫星应用云服务系统,打造了全省首个卫星遥感综合服务平台,畅通了卫星遥感数据产品分发服务线上渠道。

“系统不仅汇聚了全省10余年遥感影像资源,还实现了海量遥感数据的一站式查询申请、共享分发、在线服务、监测应用等,解决了数据找不到、不好用、成本高等问题。”河南省遥感院副院长、正高级工程师李国清说:“我们希望通过这个系统,让用户能够像用水、用电一样使用卫星数据。”

河南省自然资源卫星应用云服务系统上线。

4月9日上午11时10分,开封市祥符区陈留镇,资源一号02D高光谱卫星即将过境。卫星中心技术人员周俊利和同事们穿梭于田间地头,利用背携式ASD光谱仪,采集小麦、大蒜、油菜等农作物光谱,以此获取农作物关键生育期的真实光谱信息,提升农作物遥感解译精度和遥感估产精度。

近年来,卫星中心在科技创新和成果转化上不断发力,着力开展遥感解译、样本、算法等关键技术研究,搭建遥感影像智能解译系统,提升遥感数据解译精度和效率,探索建设全省自然资源遥感解译样本和地物光谱数据库,实现从“图像”到“信息”的人工智能识别提取,为建立高效、完善的自然资源遥感监测服务体系提供先进的技术手段。

河南是农业大省,也是粮食大省。牢牢守住耕地保护红线,对确保国家粮食安全具有重要意义。2020年7月起,河南省开展了农村乱占耕地建房专项整治行动。卫星中心采用人工智能深度学习技术,以自动提取与监测为主、人工交互编辑作业为辅,及时提取并上报疑似新增乱占耕地建房问题图斑,为全省耕地保护工作提供精准有力的技术支撑。

“2021年4月27日,我们在常态化监测时,在当天接收的影像上发现某地17亩永久基本农田破土动工,但一个月前这里还是绿色农田。”余海坤说,卫星中心立即向当地自然资源主管部门反馈,经实地核查确认,是村民私自挖掘建造储水池。“一个月后卫星重访时,这块地已被填平,恢复为耕地。”

“卫星遥感是自然资源调查监测的‘眼睛’,我们要做的就是擦亮这双‘慧眼’,让它快速、精准地识别地表变化,及时发现违法违规占用耕地行为,着力将违法问题‘发现在初始、解决在萌芽’。”河南省遥感院院长张向军如是说。

卫星中心着力开展了面向耕地“非农化”“非粮化”遥感监测的关键技术研究和规模化应用。在样本分类和采集方面,技术人员研究建立了遥感解译样本分类技术体系,制定了样本分类与采集建库标准,为大规模开展遥感解译样本采集、建立解译样本库提供了可靠依据。

针对样本采集效率低、质量不佳的问题,卫星中心巧妙利用河南省建立的“天眼”系统视频监控,构建了基于视频流影像的样本采集技术,研发了样本采集与审核管理系统,实现耕地变化与农作物遥感解译样本的高效采集,为河南省百万级超大规模遥感解译样本库建设奠定了良好基础。

积累了大量的样本数据,卫星中心再接再厉,运用深度学习方法训练农作物和耕地变化监测模型。考虑到一个通用模型难以满足所有需求,技术人员对模型参数进行了反复优化和本地化改造,实现了变化图斑的快速自动发现。

攻克一个又一个技术难关,卫星中心形成了一整套面向耕地“非农化”“非粮化”遥感精准监测的技术方法体系,实现疑似违法违规占用耕地图斑的快速、准确提取。

“以前监测提取疑似占用耕地图斑,每人每天平均监测三五百平方千米。现在,遥感智能解译能力提升了,一天大约能完成3万平方千米,解译精度和效率都得到了显著提升。”余海坤说。

该项目荣获了2023年河南省遥感科技进步奖特等奖,并在河南省开展了规模化应用实践。利用项目成果,卫星中心已完成河南省全域90余批次耕地“非农化”“非粮化”监测和执法监管专项任务,全面保障了农村乱占耕地建房整治、生态廊道占用耕地摸排整治等10余项遥感监测工作,形成对各类违法违规问题“日监测发现、周汇总分发、月处置清零”的工作机制。

如今,在广袤的中原大地,卫星遥感技术已成为自然资源调查监测不可或缺的硬核科技手段。

技术人员实地采集地物光谱信息。

技术人员实地采集地物光谱信息。

释放红利,让数据应用更广泛

“通过对遥感解译分类结果进行实地验证,小麦解译精度达到90%以上,花生、水稻和玉米的解译精度达到85%以上。”卫星中心高级工程师 王 晓娜介绍,深度学习与遥感技术的碰撞,也为农业保险领域带来了变革与创新。

2019年起,河南省财政厅在全国率先利用遥感技术开展农业保险评价。作为技术支撑单位,卫星中心每年采集春秋两季农作物样本,基于深度学习算法,结合多源遥感、行业专题数据,开展农作物精细解译分类;建立了长时间序列的作物灾害长势遥感监测模型,从时间、空间维度监测作物长势,并对承保、理赔数据开展大数据分析评价,形成承保和理赔评价报告,为农业保险财政补贴资金合理使用提供决策依据。

近年来,在支撑自然资源主责主业的同时,卫星中心还积极推动数据成果转化应用,释放卫星遥感应用综合效能,努力将数据优势转化为发展胜势,辅助生态环境、财政审计、农业农村等领域开展动态遥感监测监管。其中,河南省自然保护区动态遥感监测监管、河南省自然资源和生态环境审计信息平台应用被评为2023年河南省卫星应用典型案例,全省高标准农田建设监测监管被评为农业农村部政策机制优秀成果案例。

遥感卫星,也被誉为“灾区上空的眼睛”。2021年7月20日,河南省多地出现罕见的持续强降雨天气,特大暴雨引发严重洪灾。当天晚上,卫星中心多方协调国内外卫星变轨拍摄,连夜整理、制作灾前及灾后影像。

据统计,此次洪灾期间卫星中心一共协调加工灾后卫星影像190余景,制作了77.8万平方千米的卫星及航空影像,提供应急专题图234幅;研发了应急遥感巡查、灾情信息标注等多个应急系统,为郑州市乃至全省应急救援、灾情评估、灾后重建提供了及时可靠的应急测绘保障。

“下一步,我们将继续加大科技创新力度,促进先进技术成果应用转化,同时全面推进全省自然资源卫星应用体系建设,打通省、市、县遥感应用链条,用卫星‘天眼’守好河南的绿水青山,为河南省高质量发展注入更加强劲的‘星’动力。”河南省测绘地理信息技术中心党委书记、主任郭幸生如是说。

转载请注明来源

转载请在醒目位置标注来源:i自然全媒体

i自然投稿邮箱:mnrnews@163.com

电话:010-68047618

原文始发于微信公众号(i自然全媒体):璀璨群“星”,因他们更美丽

技术人员实地采集地物光谱信息。

技术人员实地采集地物光谱信息。

规划问道

规划问道