8月29日下午,在西岸艺术中心北侧的Fab-Union Space[龙腾大道2555号-11]召开了”社区空间微更新计划设计师沙龙暨优胜方案颁奖”活动。活动由上海城市公共空间设计促进中心组织,邀请了参与本次社区空间微更新的所有设计师、艺术家齐聚一堂建言献策,深度讨论社区建设工作。10个获胜设计团队,共享了设计思路和工作体验,一起探讨未来社区空间微更新计划如何更为健康、可持续地开展下去。与会人员有规土局、公众处、街道及居委会代表、试点设计团队代表、公益组织与媒体代表。

全体合照

微更新小组代表上台领奖(左2-左4为龚周隽堃、景姗姗、徐磊青教授)

获奖证书

各个试点的获奖证书排排站

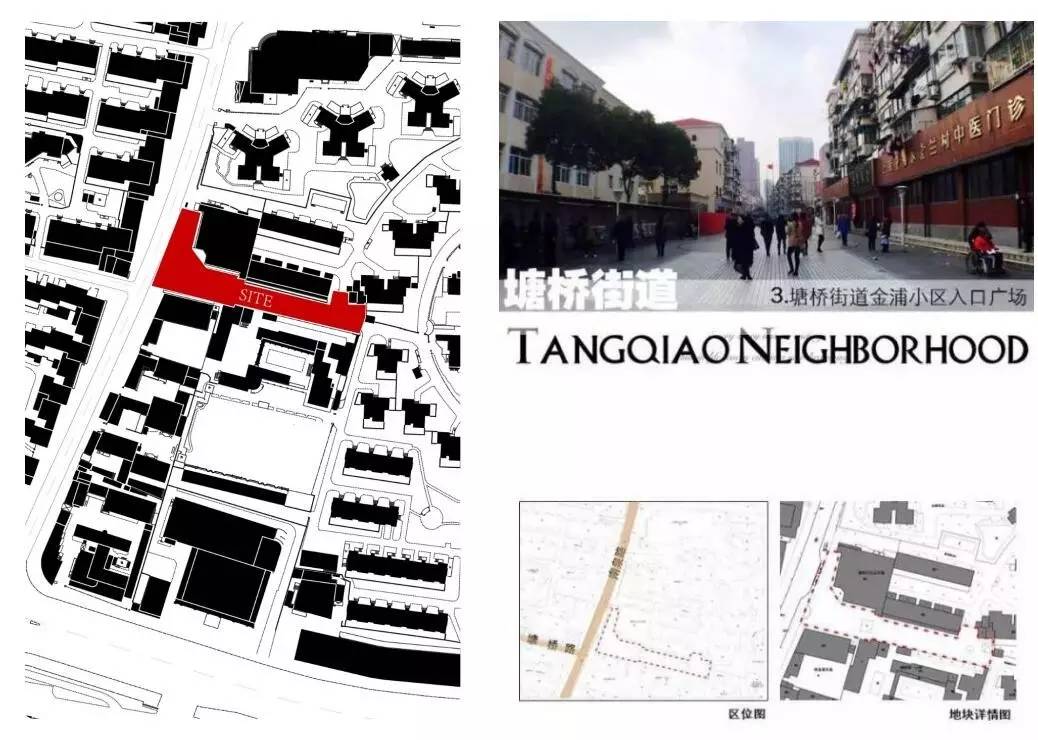

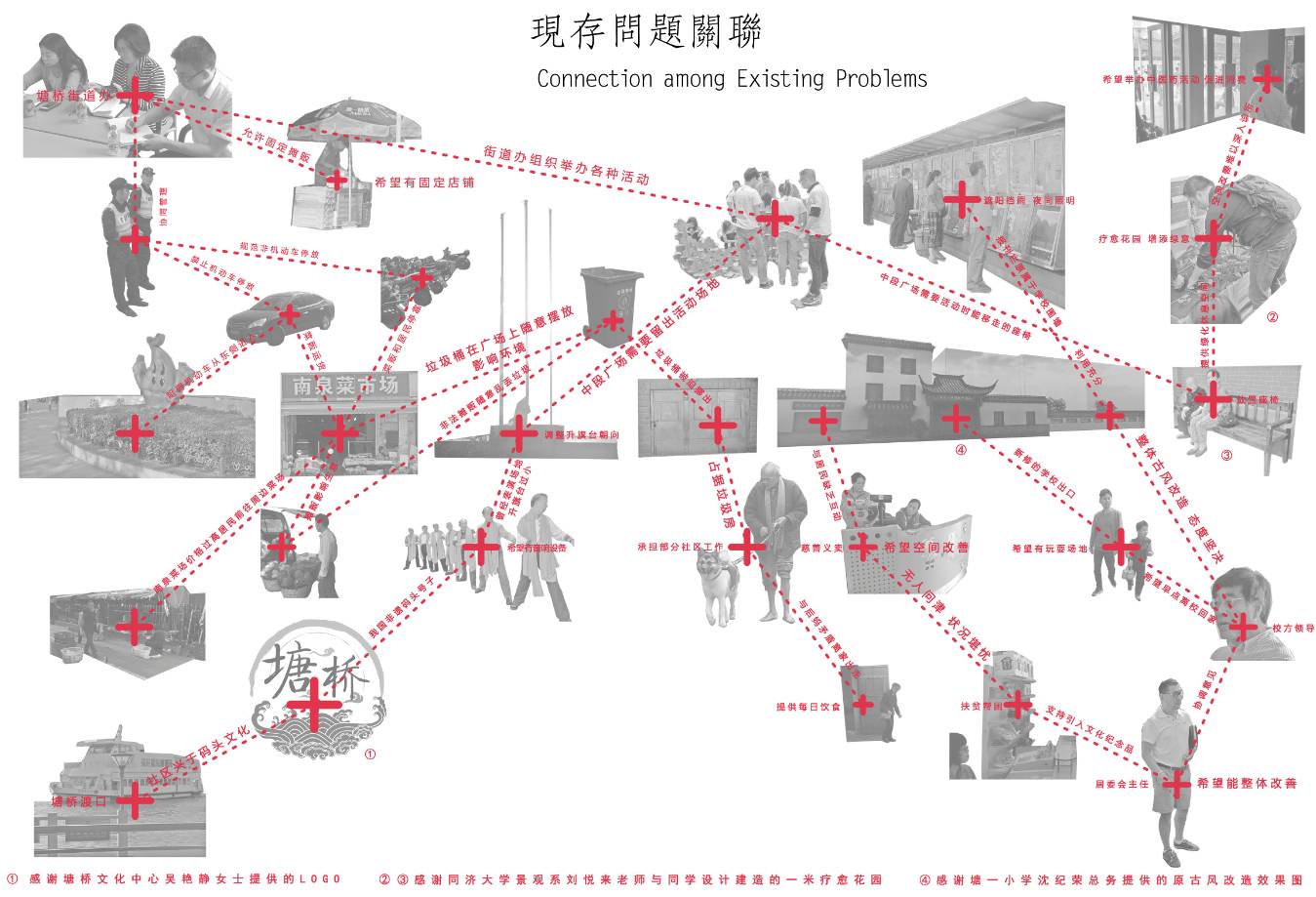

408 STUDIO的工作坊成果获得浦东塘桥金浦小区入口广场试点的优胜奖。同时设计提案获得该试点项目的实施权,并预计将于秋季动工。同时,获得其他试点优胜奖的还有张斌老师团队、道辰设计等一线设计大咖,也有四叶草堂刘悦来老师等将设计根植于社区的行动者与学者。会议上徐磊青教授和龚周隽堃代表408研究小组进行了演讲。龚周隽堃介绍了408研究小组在塘桥社区的在地参与式进程与设计的细节;徐磊青老师则提出,应该给与自组织觉醒的社区更多的支持;张斌老师界定了这次实践的理论概念——应该是微空间更新,不是空间微更新;张羽提出,应该鼓励ngo的参与,给社区赋权增能;刘悦来老师则强调了居民自主空间实践为主体地位,设计师相对地只是催化剂。

徐磊青教授发言

刘悦来老师发言

龚周隽堃同学代表微更小组介绍设计方案与参与过程

工作坊社区居民交互视频记录(视频剪辑by王翱)

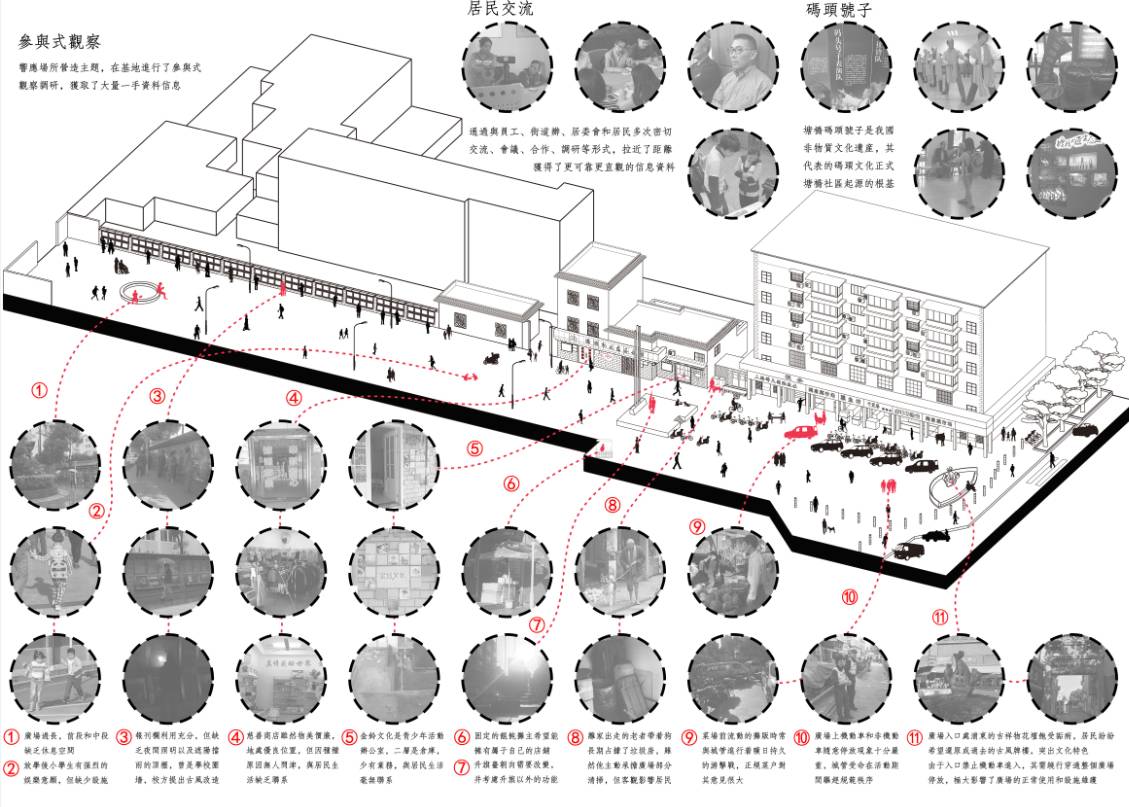

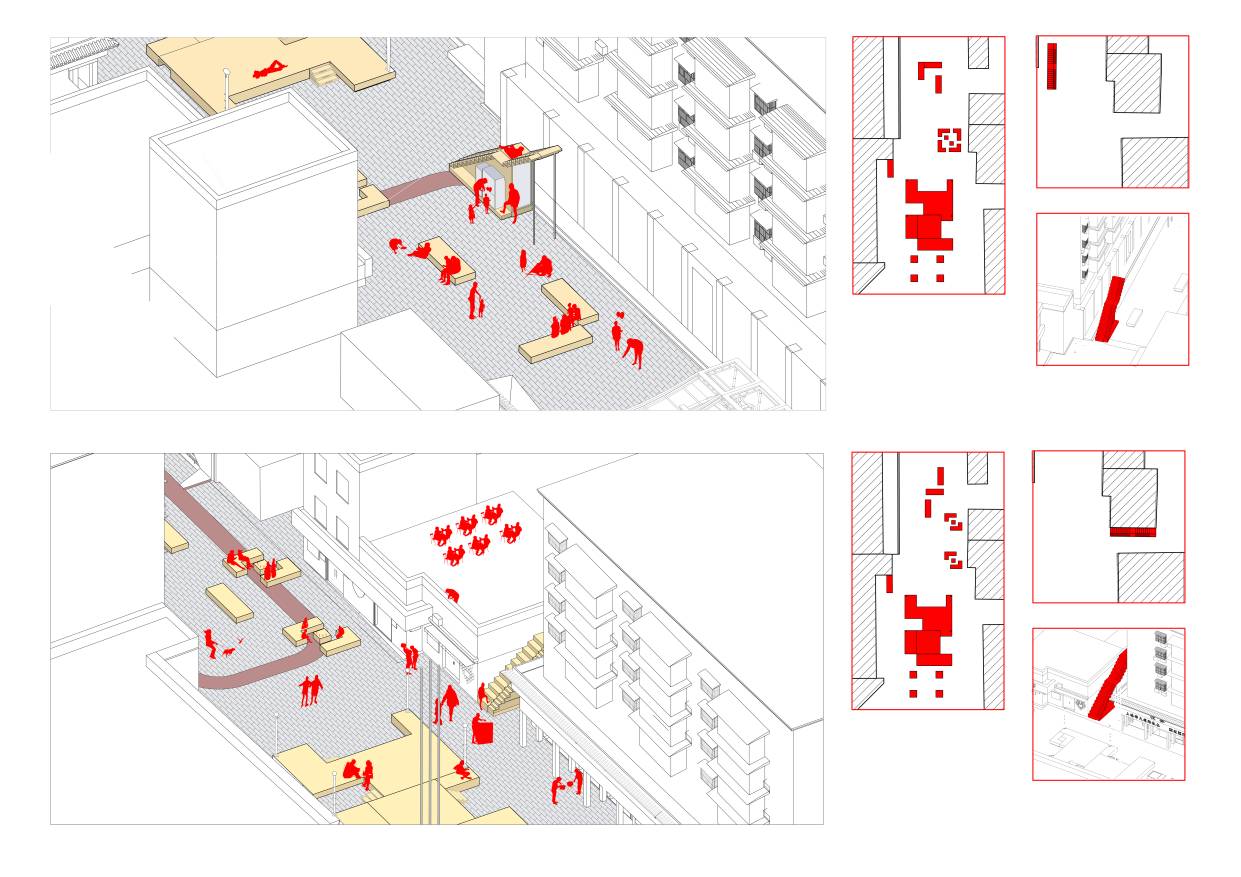

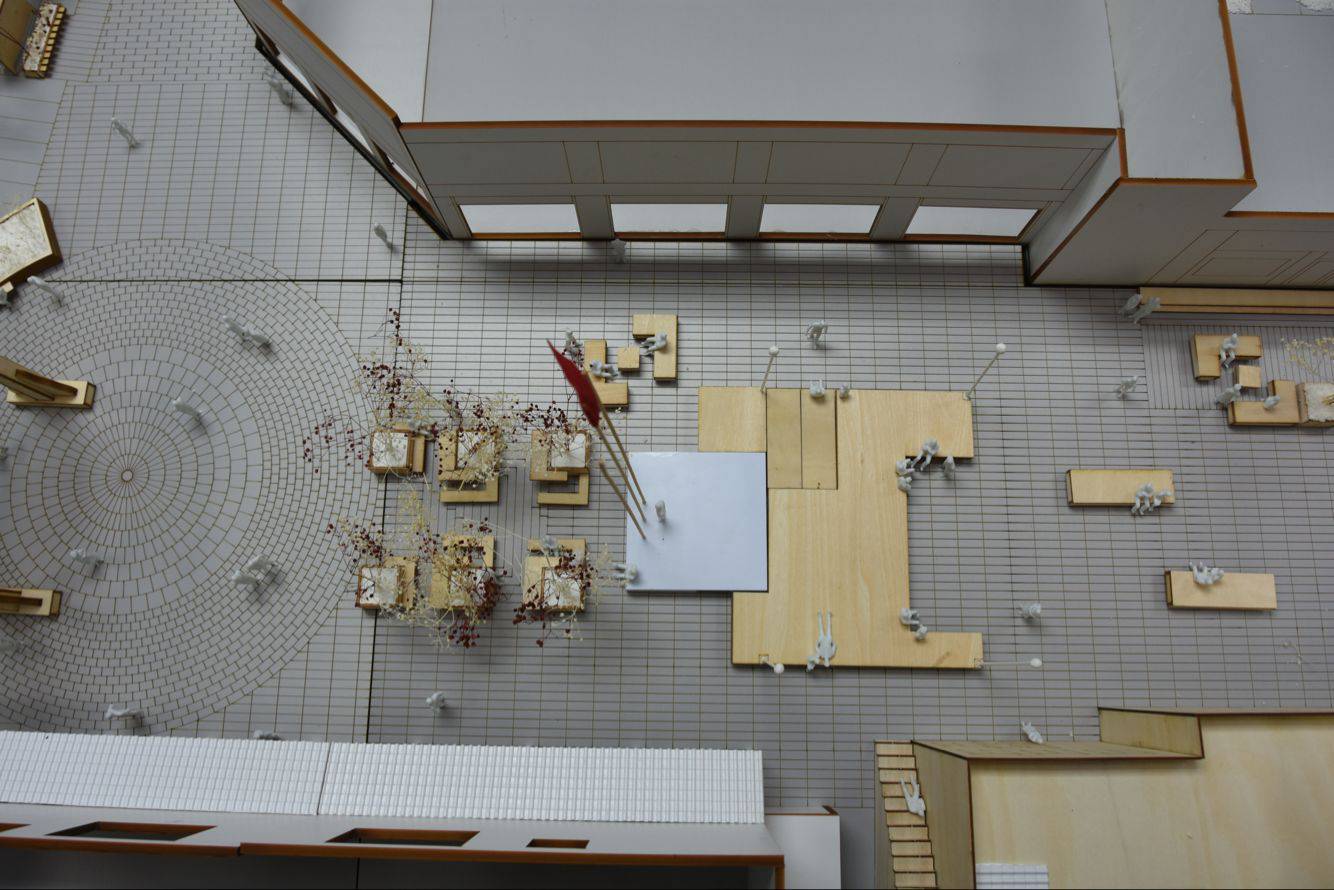

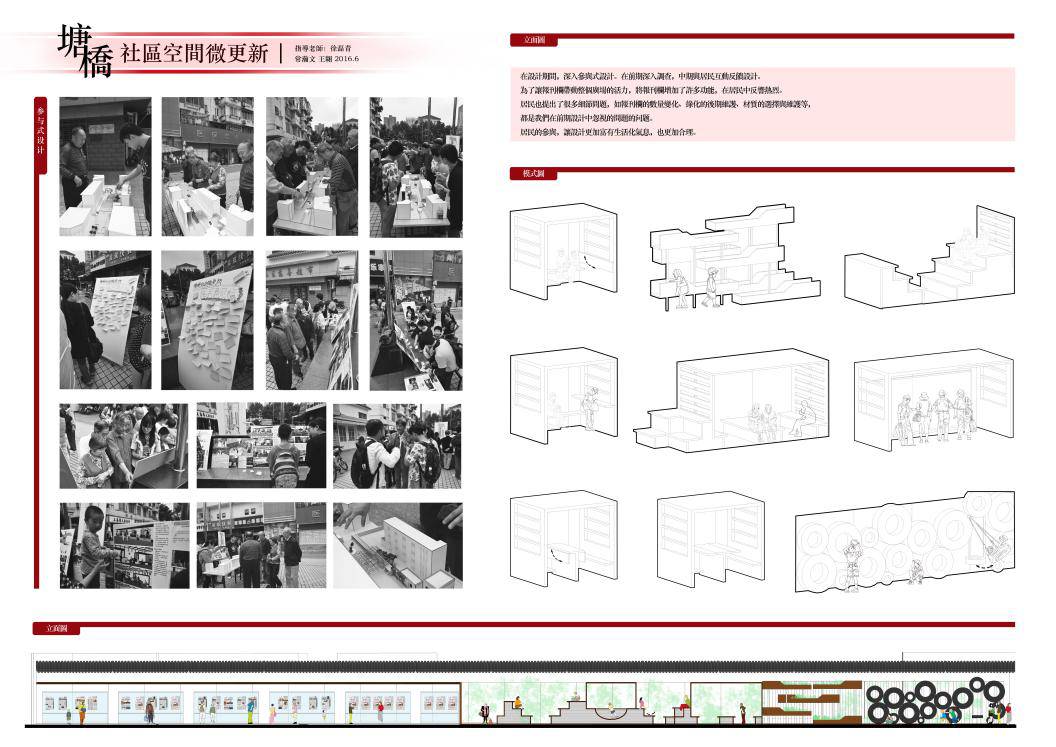

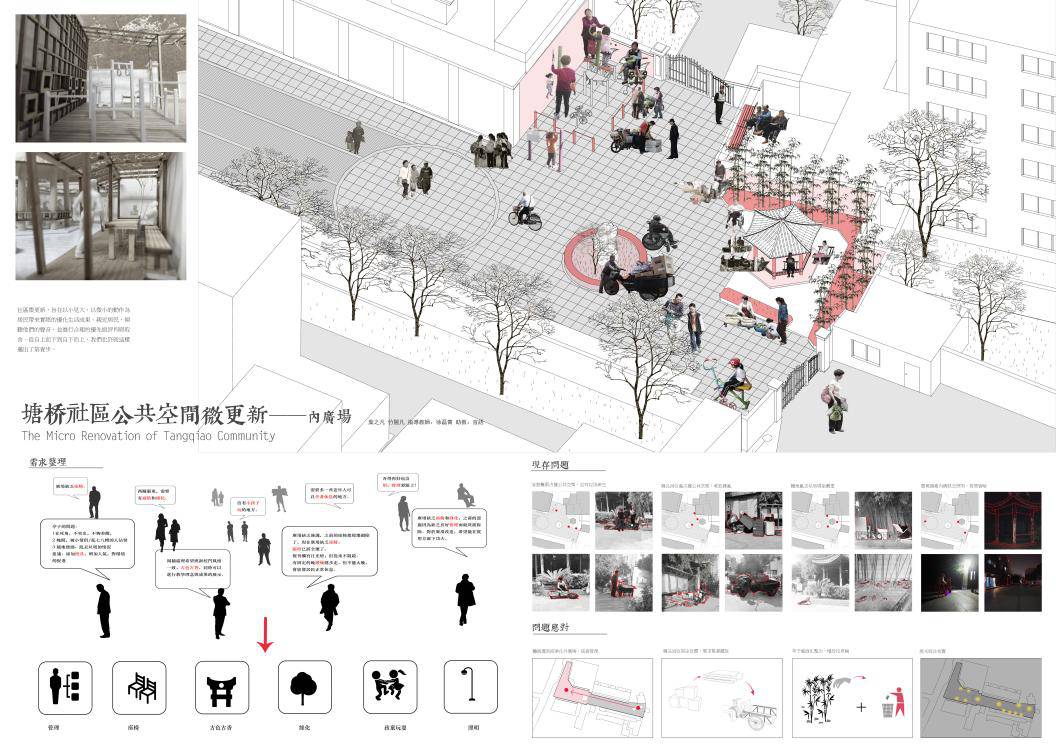

金浦小区入口广场是社区微更新计划启动仪式举行之地,是11个试点中参赛人数最多的一个——共有八个团队或个人做出了设计方案,同时恐怕也是场地因素最多最复杂的一个试点。该试点位于南泉路塘桥路丁字路口对面,由南泉路菜市场、塘桥第一小学、一栋6层住宅楼和一些沿街商铺围合而成。 两侧建筑的高度与宽度的比例较高,尽端为一住宅小区,因此地块的空间感受较为封闭。此处空间老人使用较多,同时又是广场舞和小学生接送等候场地,因此存在人流车流组织杂乱、助动车无序停放的现象。当然,上述只是最浅层的直观印象,更深层次的问题还待长时间的观察与走访。408 STUDIO这次的工作坊扎根于社区两月有余,从居民会议到现场模型交互、意见收集,从慈善义卖到方案投票,同学们一次次在烈日之下深入居民生活进行参与式观察与交流,此次获奖是对他们辛苦工作最好的褒奖,也是对参与式观察调研、主体性建构与设计并行策略的肯定。

设计概览

1:50场地模型

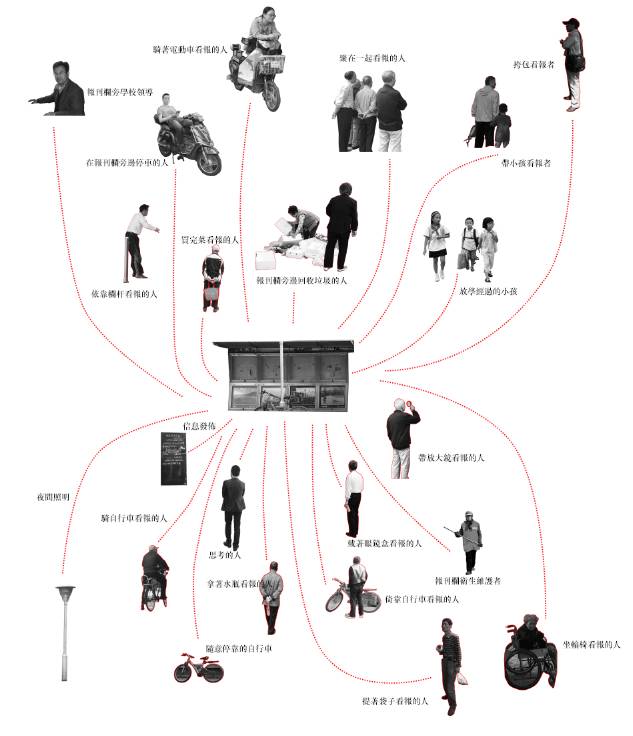

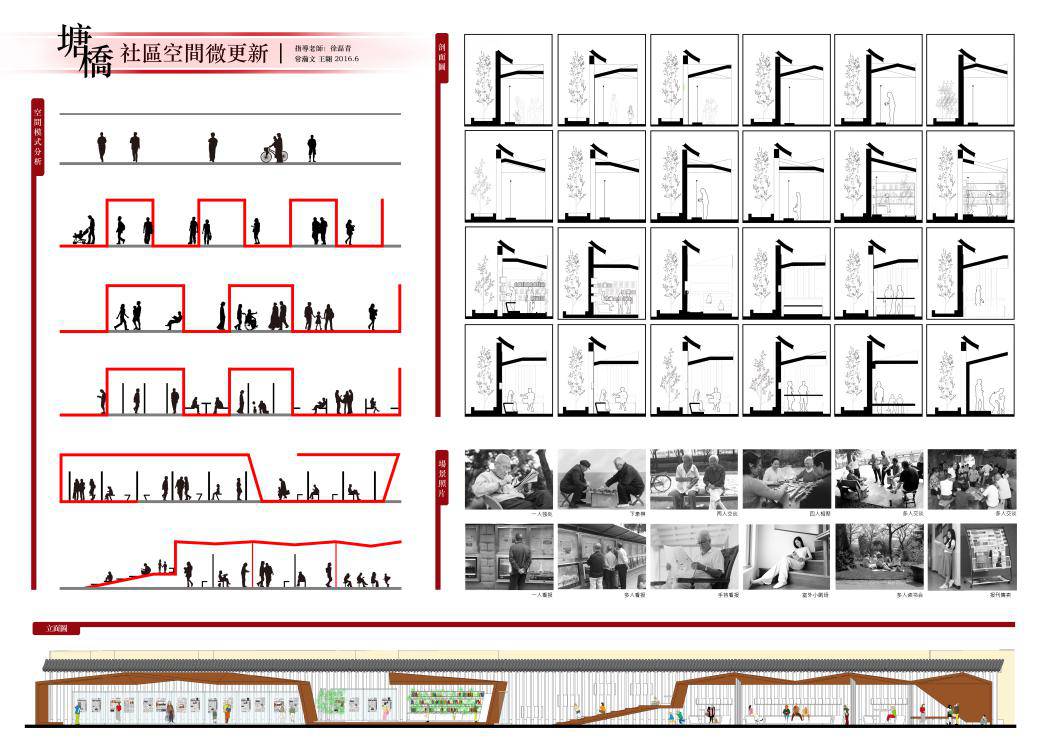

使用者行为需求与社会网络分析

同学们走访于社区各群体中采访、问卷、与观察居民的日常生活对空间的个人身体性实践与空间感知,得到这个空间里曾经发生的故事、社会关系网络、居民对改造的意见等等。不同于以往对基地套路化、空洞的分析,场地分析走向了对具体的人的调查与活动的参与,这更能落实到多元主体对设计的需求上。

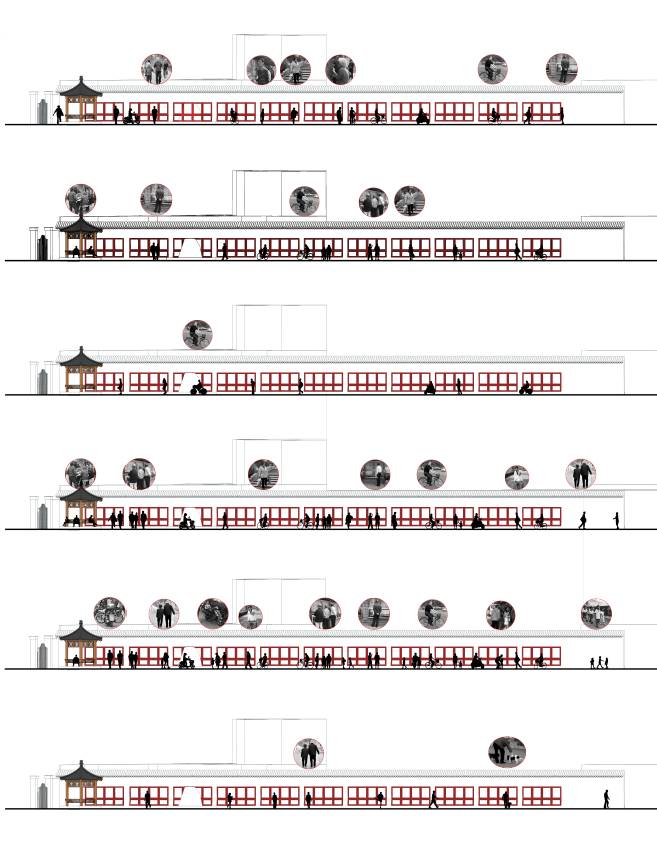

升旗台改造

升旗台是位于广场靠近入口处的重要设立物,最开始被我们看作广场的权利象征,但后来发现居民对此空间的临时性占用和意外的使用方式并不如大家所臆想的那样固定和纪念性,反而让我们看到了空间重塑的可能与自下而上的灵活性潜力。升旗台的重组和纪念性的消解有关,也可以无关,但活动却是真实存在的地方(place)表征,值得被保留、延续与创造性地激发。拼装满足了旗台在举行大型演出时的宏伟,碎解满足了日常在地生活的惬意,而兼得鱼与熊掌。

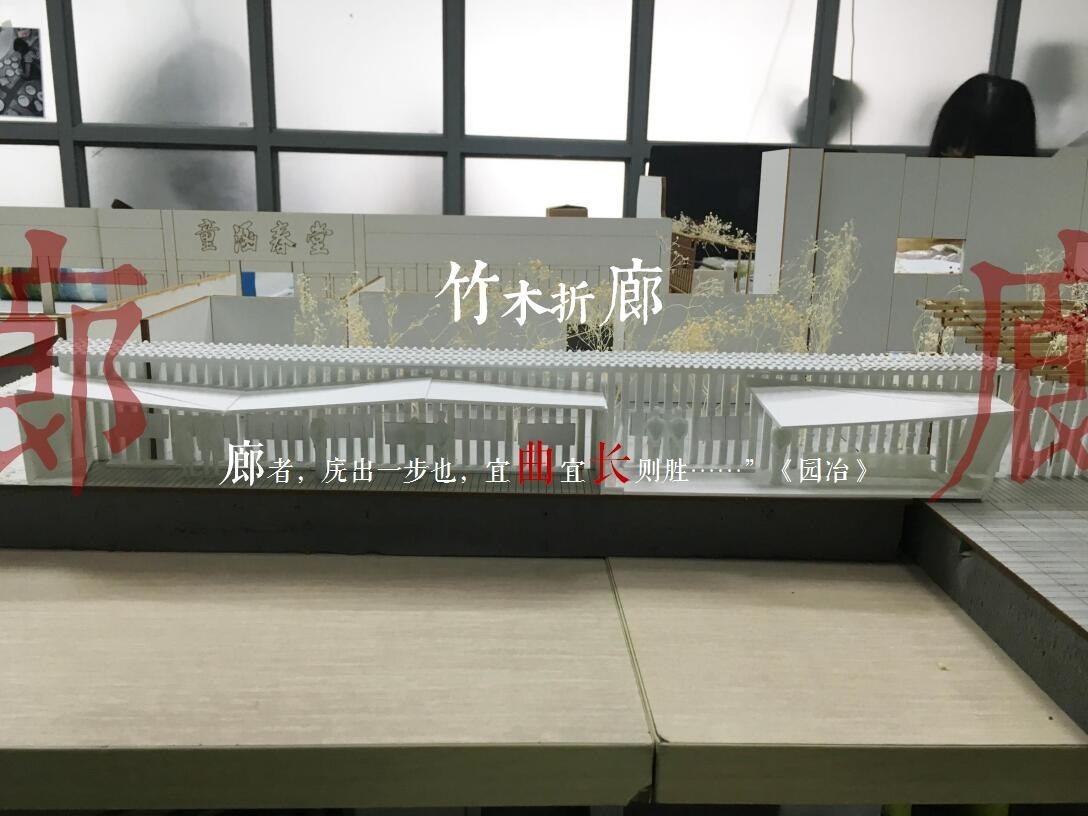

报刊栏改造

活动单元模数自下而上空间线性自组织,延续时间性在此轴上的体现而交叠、交织汇聚成公共空间应该有的样子——停留、交流、欢聚、笑声与游憩。直墙取廊带来暧昧,折韵消解线性,活动丰富表情之后,是社区时间维度上的铺陈与细腻。

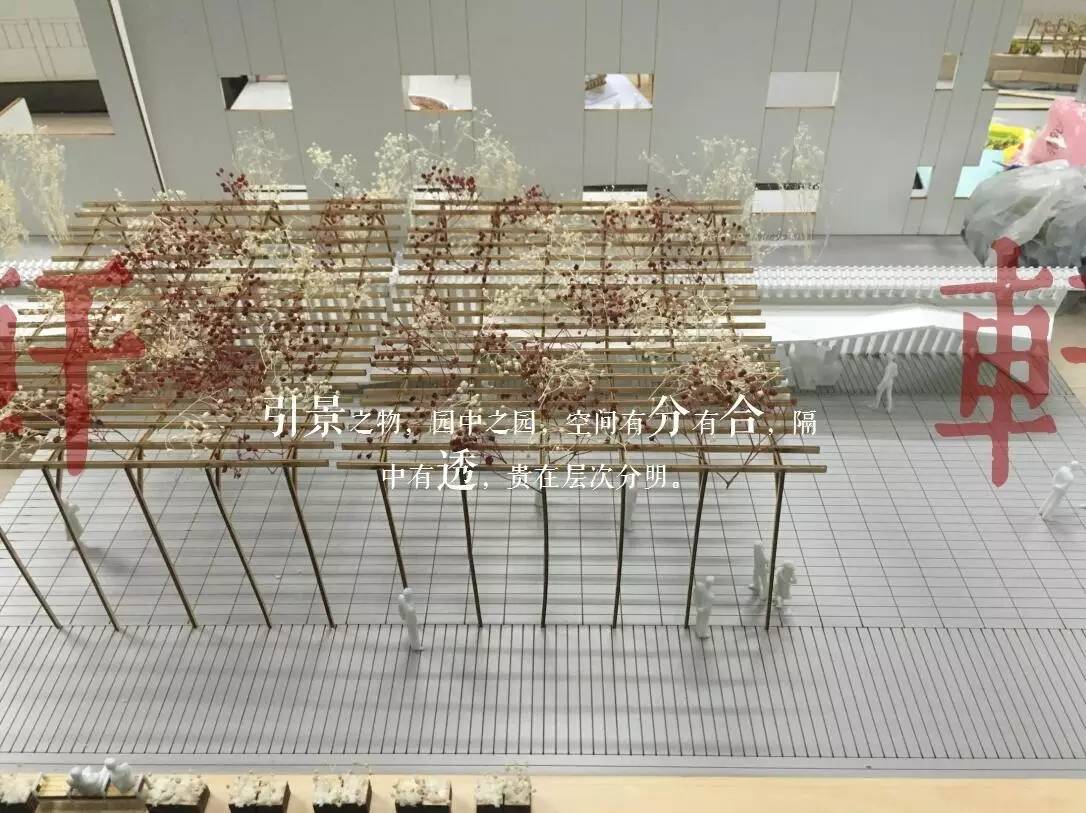

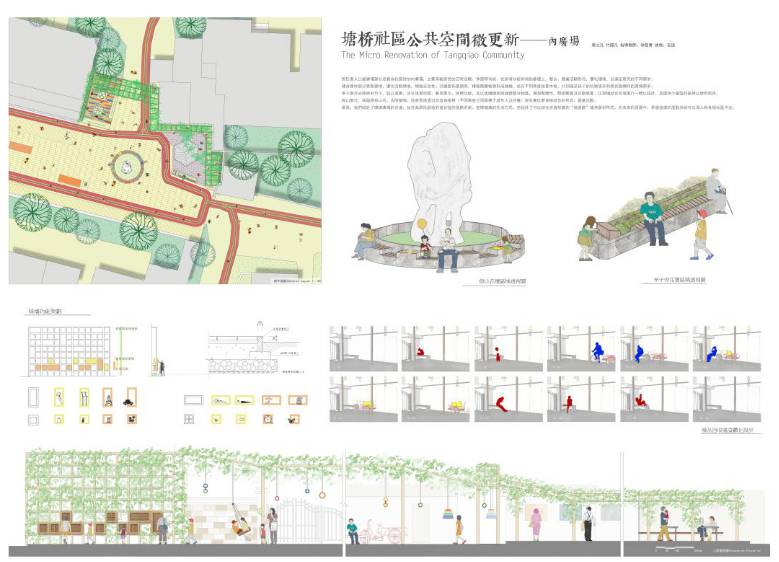

疗愈花廊

西晒严重的塘桥广场,地板甚至炫光得亭子内坐不得,居民决议把疗愈花廊变为票数之最,可见一篇阴凉飒爽与绿色氤氲对社区公共空间的重要性。疗愈花廊实属藤架,爬上的植物可以是紫藤等观赏性极佳的藤本,另可和童涵春堂商议,在适宜的节气用药用植物悬挂于花廊之上。原本花廊一头立足于小学之内,两端藤本在藤架上的汇合会很有寓意,可惜实在因为产权与管理等问题,柱子的落点最终在小学围墙外。

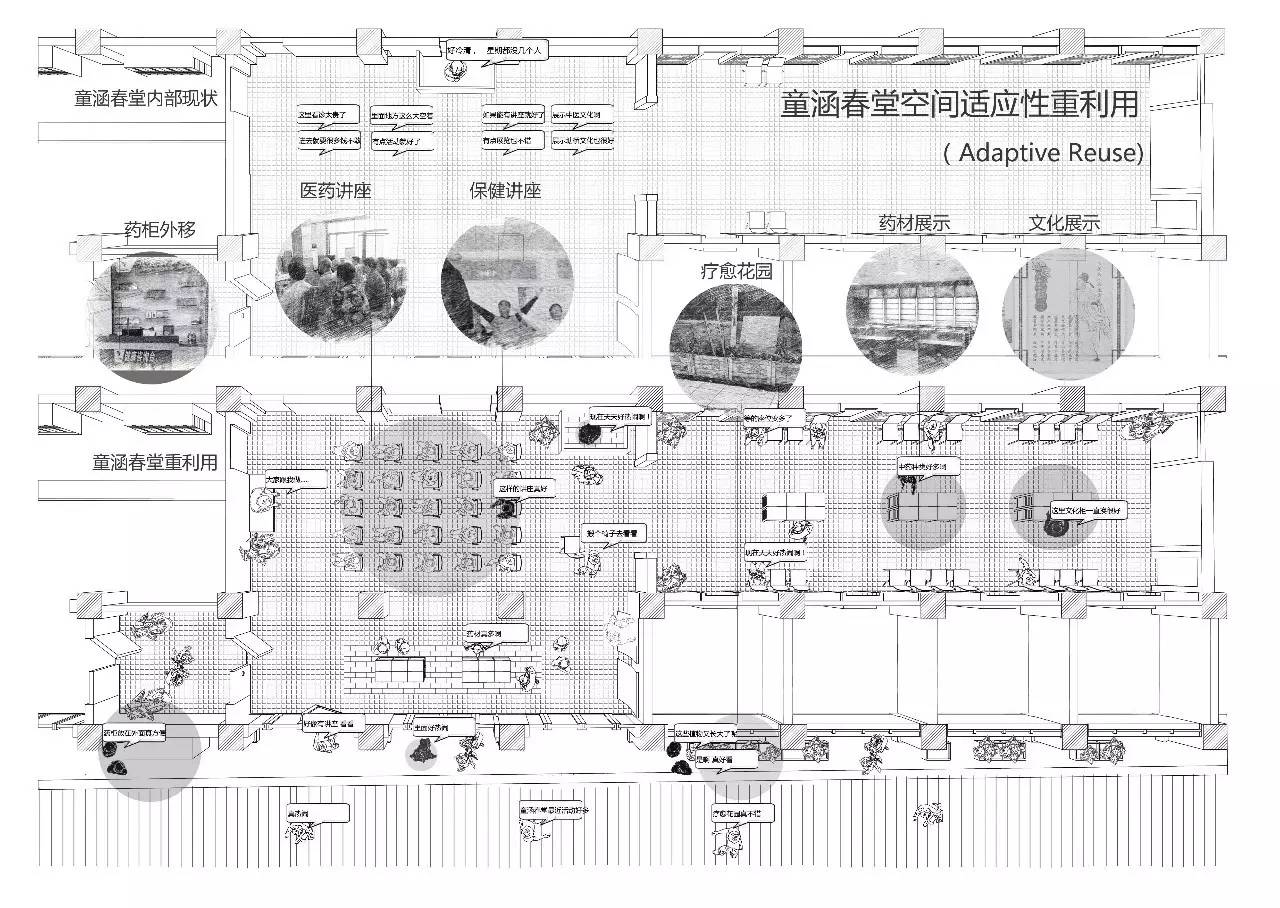

童涵春堂剩余空间适用性重利用

童涵春堂内有一小部分中庭(走道)空间未经分利用,而结合展览、义诊、会议等活动使得药店壁垒的边界性渗透入社区广场,活动成为介质。此空间本来比较冷清,但也有部分医生的易拉宝海报在角落提示着展览的可能性。同时,通函春堂的工作人员也觉得此处或许可以好好利用。0梁板柱空间改造,建构活动的可能而直面空间的运行问题,其背后是对剩余空间与去库存问题的反思。

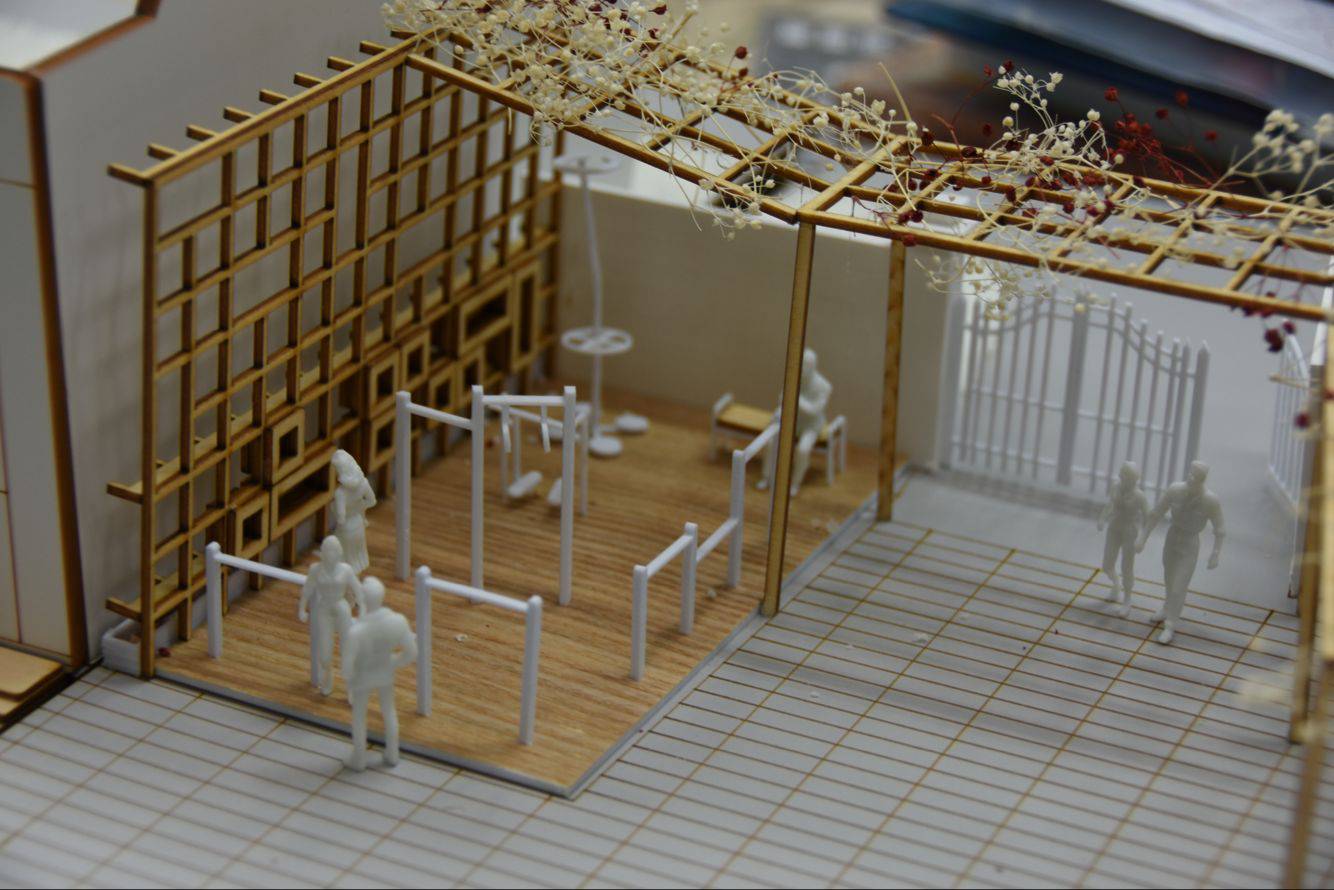

休憩亭及运动区改造

这是这么多设计中空间形态乍看之下改动不大的一个方案,却在近人尺度的活力实践与有趣上做的考量最多。小的是美好的,落在空间上就是“轴”对行为的愉悦、支持与激发。社区需求旺盛的体育器材与休憩空间,还有两扇社区大门说明这里已经快要到达走入社区空间的过渡,也是社区性在交界处的显现,是最有社区活力的地方。所以整修和工业尺度上的加建保证能够延续社区活力,提高空间运行效率,防止破窗效应的发生(脏乱差)是主要方式。

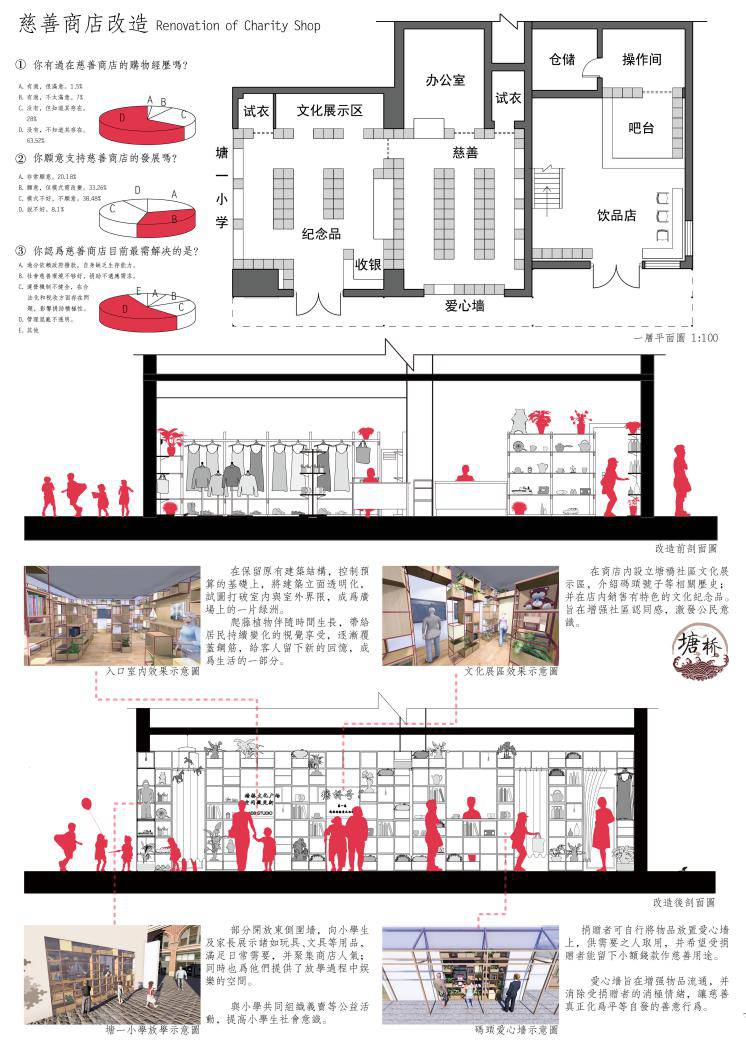

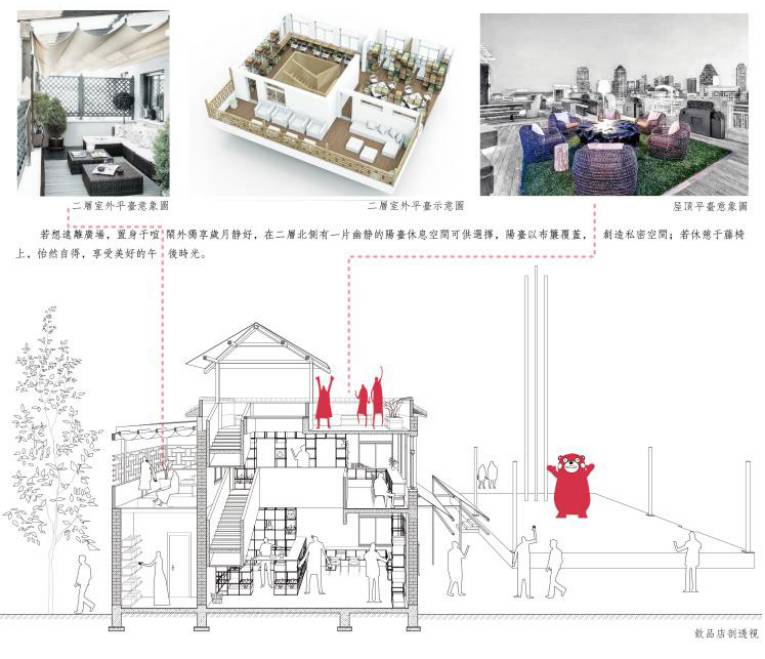

慈善商店改造+旅者小屋

慈善商店整体来说在中国都算是比较尴尬的吗,一般都很不商店,慈善主要靠精准扶贫和活动,它更像是一个慈善仓库。为了能打开壁垒凸显商店特质,并增加文化商品的自运营选项。设计消融了外部的拒绝感和内部的囤积感,透明、欢迎、文化氛围与视线交流、组织进功能互相促进,是做活慈善空间的好方法。

旅者小屋其实是流浪汉小屋,流浪汉据悉其实也不是流浪汉(详情省略一万字),消除话语先验的偏见和粗暴定义,旅者小屋其实更适合。违建性质当然确凿,只不过探讨空间自下而上实践的可能性,和一种后结构的无力善举。

评审团队意见

7月13日.试点方案汇报.

1. 团队对于基地现状问题的分析最扎实深入,在方案设计期间保持与居民的密切交流,充分吸纳了居民的智慧,相应的设计应对策略能够很好地切合居民的需求。方案汇报时采取了视频、模型等多样的方式,十分生动有趣;

2. 亭榭廊坊的设计主题鲜明,体现地域文化特质。花廊的设计虽然简单,但十分实用,与小学相关联的想法很好,能够引导多样的居民活动,为基地增加活力;

3. 舞台的拼装改造有新意,能够促进广场空间的弹性使用,但在实际实施过程中可能会存在两个问题。一是舞台拼装部件的材料问题:木材难以经受风吹雨晒的侵蚀,其他金属材料又太重,难以移动。即使装上轮子,后期的固定和维护又是问题;二是广场上会有大量的儿童活动,可能会存在安全隐患;

4. 能够把周边设施纳入整体考虑,如慈善超市、学校围墙等,并能针对性提出改造策略。特别对于慈善商店的改造很有意义,增加了充满活力的活动场所,甚至可以考虑将屋顶空间都开放出来;

5. 提出分段、分设施进行方案实施,可根据实际的情况和需求进行施工,十分灵活

如果希望同我们交流,欢迎微信留言或致信tongjicaup@163.com。我们期待探讨。

本平台是一个开放的环境设计研究平台,欢迎来信投稿或推荐内容。

规划问道

规划问道