他们说,金钱买不来幸福。

这可能是对的,但是这却不足以用来解释贫困。多数人觉得,物质繁荣和幸福感之间有一定关联,无论这样的关联是多么脆弱,而这样的感觉也的确很有道理。许多研究都证实了这个感觉。生活在富裕的工业化社会的人通常比生活在穷国的人要幸福得多。原因不难想象。有更多的财富,就有更大的能力满足我们的需要和欲望,减轻痛苦和疾患,并按照我们的愿望生活。

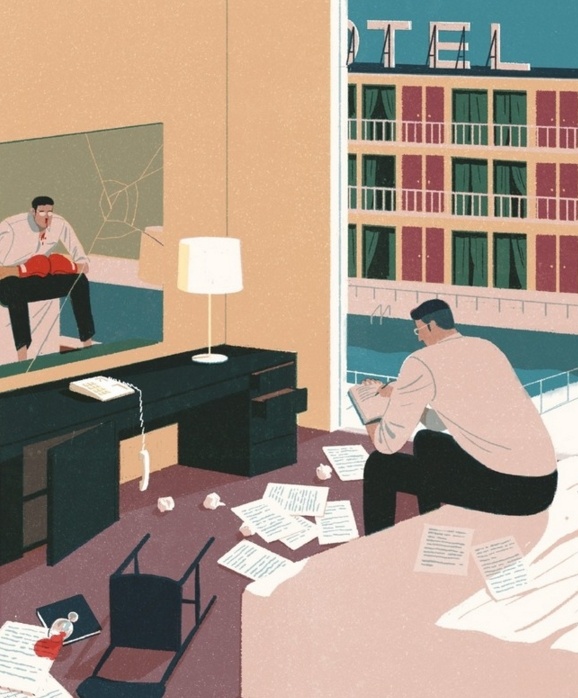

这有些让人感到困惑。当一个国家变得越来越富有,进一步的经济增长对平均幸福水平的改进却会日益减弱,这并不奇怪。不可思议的是,人们发现,进一步的经济增长完全无法提高幸福感。每一年,我们的经济生产出更多的汽车,更多的房子,更多的消费电子产品,更多的省力器具,更多的餐厅饭菜,一切都更加丰富。此外,这些商品的质量更是年复一年有了难以想象的提高。走进一个典型的郊区住宅里看一看吧,其最明显的特点是绝对丰富的物质商品。所有这些东西怎么就不能使人愉悦呢?

相信批判消费社会的人们

■本文摘自《叛逆国度》一书,转载请注明出处。

规划问道

规划问道