文章从清代样式雷建筑图档中的“平格”入手,并将其放在清代皇家建筑从选址、规划设计到施工的全过程予以考察,进而揭示中国传统建筑设计过程、设计方法及其理念的关键所在。并在此基础上向前回溯,探讨“平格”方法在中国传统文化中的历史渊源和流变。

样式雷;平格;中国建筑史;规划设计;计里画方

中国古代建筑是否经过设计或如何设计?这个问题曾长期困扰国内外学术界,历来歧见纷纭。由此形成的尴尬局面是:今人可以通晓古代各时期建筑形式与做法的演变,却鲜能洞悉并信而有徵地阐发设计的程序和方法, 尤其是设计思想与理论;和西方的建筑史学比较,这也直接造成了面对中国古代建筑设计的“失语症”。

1930 年,逾万件清代“样式雷”建筑图档入藏中国国家图书馆等机构并得到研究。近年来,国家自然科学基金资助的相关研究更臻深入。从中可以发现,赓续古代传统,作为中国古代文化遗产重要组成的清代皇家建筑,其工程从选址、规划设计到施工,都有缜密的运作程序;而执掌皇家建筑设计两个多世纪的“样式雷”各代传人,均能十分娴熟灵活地运用丰富多彩的图学语言,包括各种富于现代意义的投影法及图层方法等,翔实表达其创作理念并指导施工,充分彰显了中国古代哲匠的非凡智慧。基于此,2007 年样式雷建筑图档被联合国教科文组织(UNESCO) 列入《世界记忆名录》。

传世样式雷建筑图档中大量存在的“平格”实例, 可以成为解开中国传统建筑设计过程、设计方法及其理念的钥匙, 从中也可以充分看出中国古代建筑设计方法和理念深刻、精确而完备的特征。

本文即从样式雷建筑图档中的“平格”入手,揭示中国传统建筑设计程序和方法的一些秘密所在,并在此基础上进一步向前追溯,考察这种设计程序及方法的历史渊源。

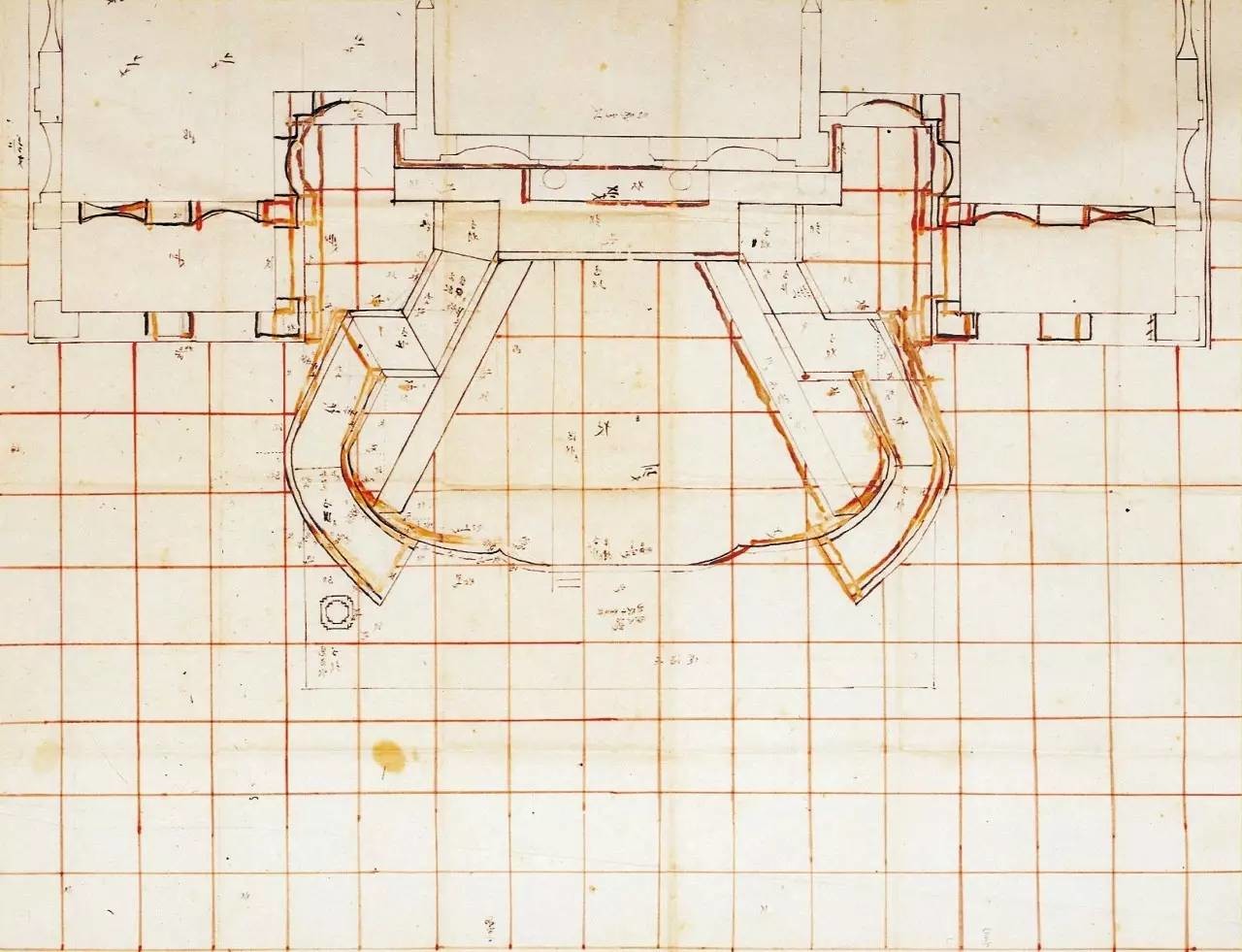

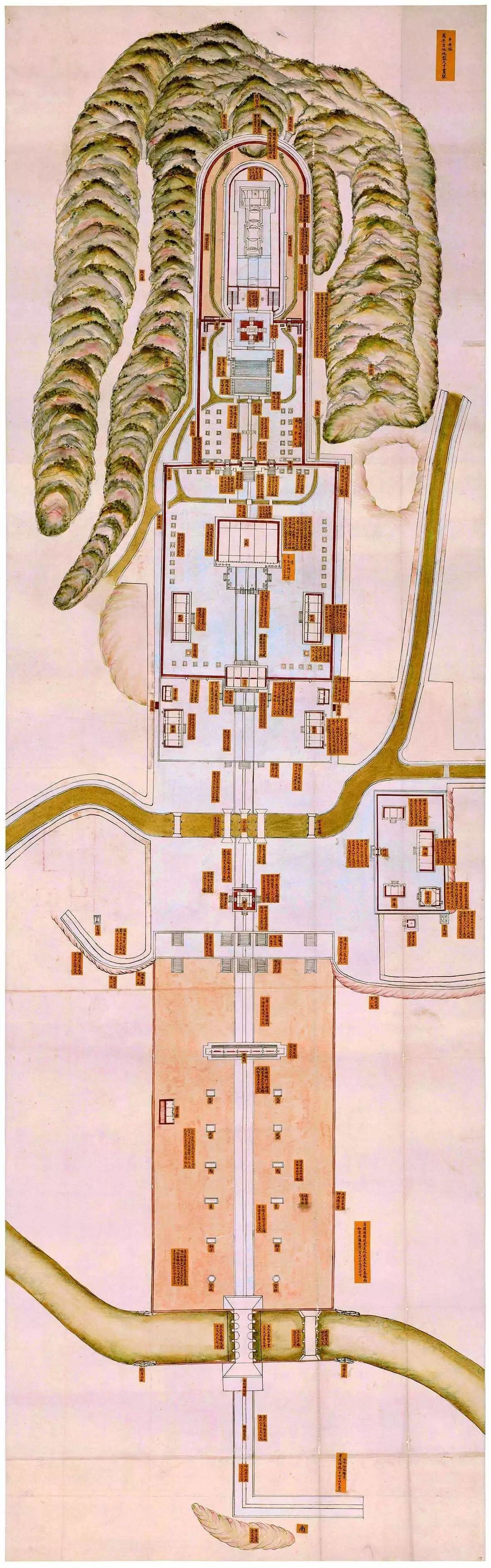

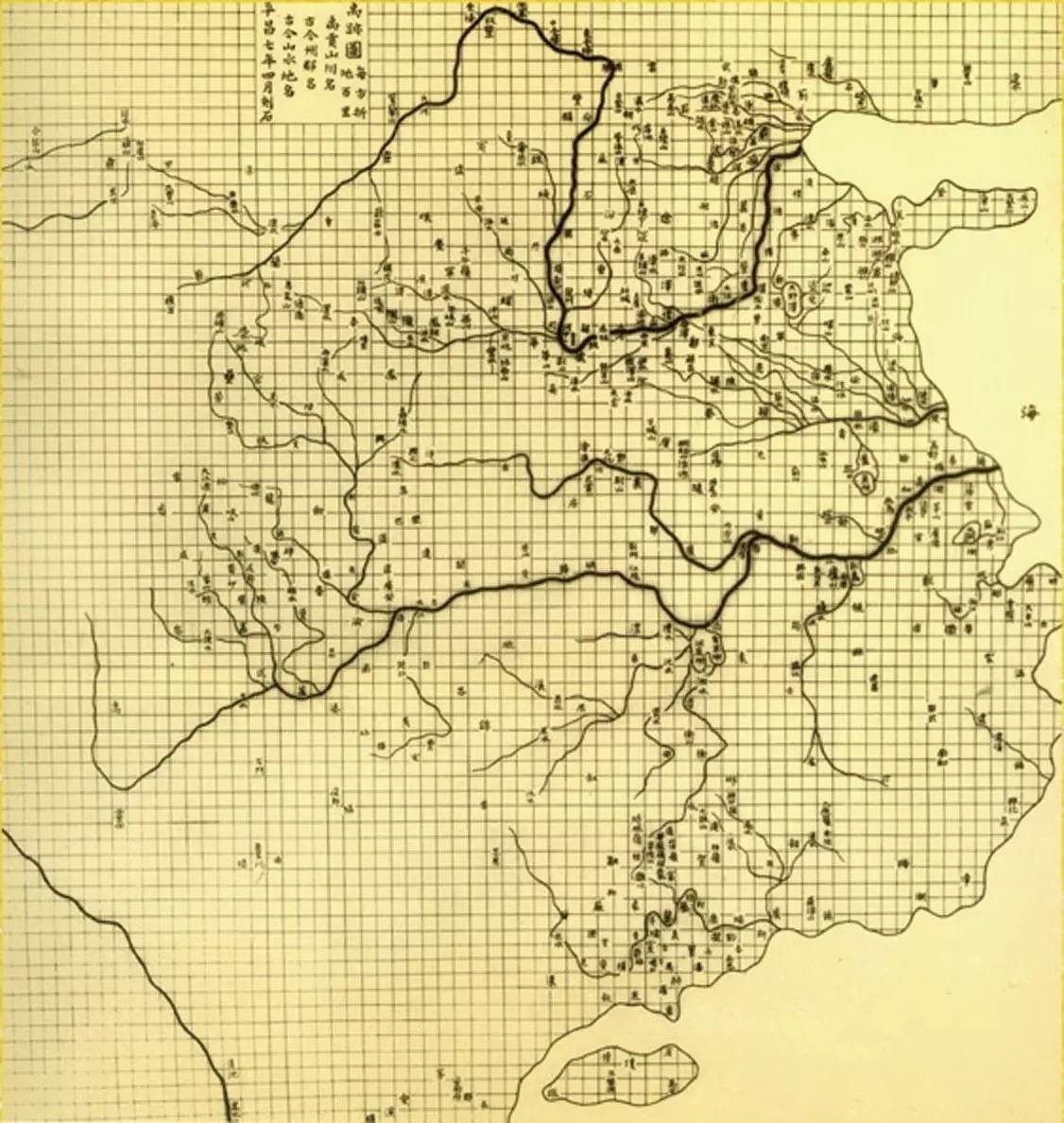

传世样式雷建筑图档中,很多留有墨、朱线绘制, 分布均匀的经纬网格,即“平格”(图1)。作为一种计量性的方法,“平格”为清代皇家建筑的选址勘测、规划和施工设计所普遍采用。作为勘察设计过程中的辅助手段,“平格”的作用主要体现在以下三个方面:

图1 光绪朝《中海海晏堂前地盘平格样》

(图片来源:中国国家图书馆藏)

2.1 用作建筑选址时地形的计量勘测

“平格”最直观的应用方式是对平面尺寸的统计和把握,据此计算相关平面面积,为选址和接下来的规划设计提供重要依据。

但是,“平格”的作用并不仅仅是二维信息的记录,同时还有对地势高程的标识作用。在地形勘察过程中通过在“平格”的网格交点上标识记录地形的实际高程,进而在后续设计及施工过程中以此为基础,确定设计高程与土方工程量。

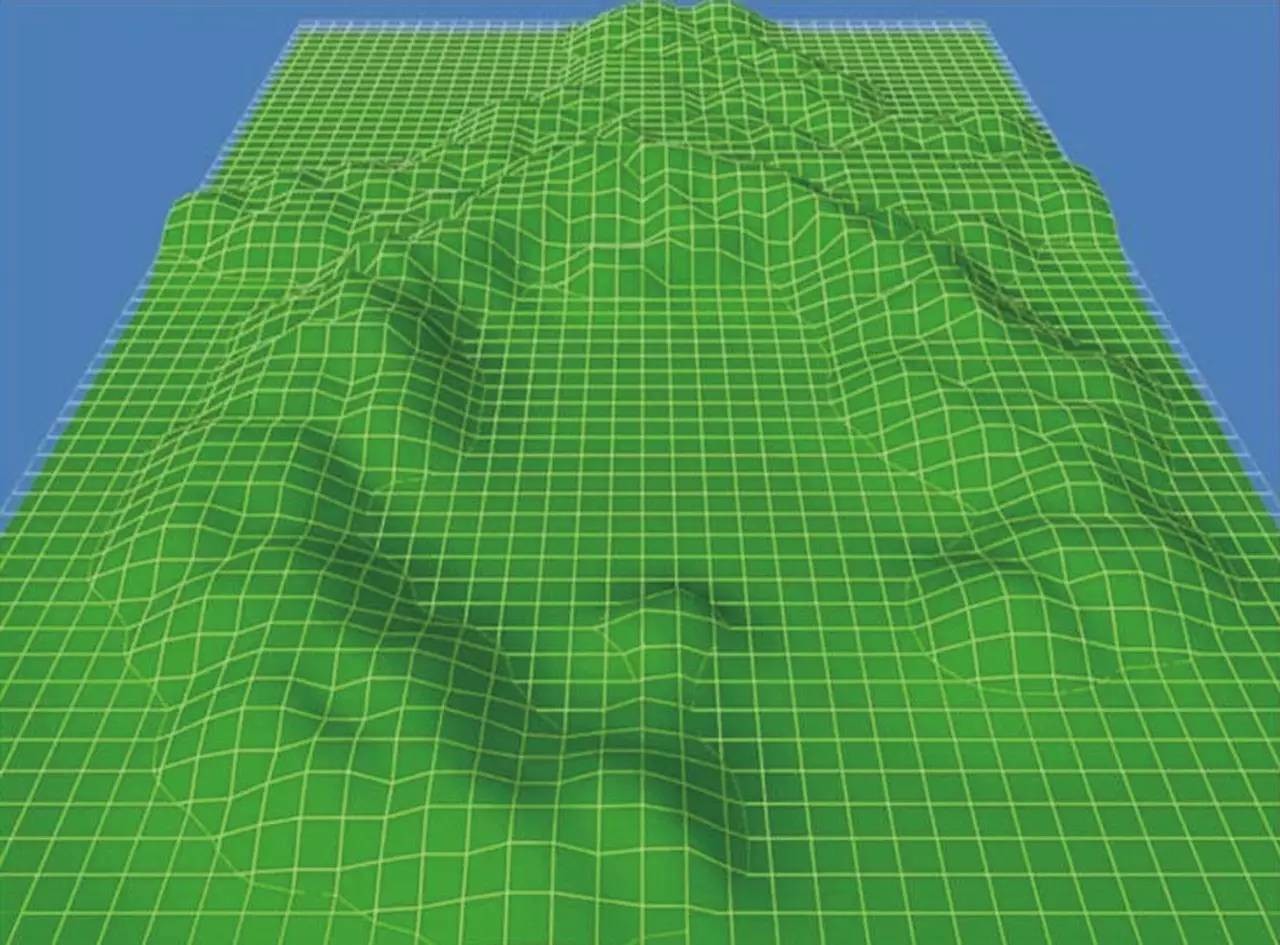

1958年美国麻省理工学院(MIT,USA)摄影测量实验室主任米勒(ChaireesL. Miller)为解决道路的计算机辅助设计问题,率先提出数字地表模型DTM(Digital Terrain Model,或称DEM)的概念, 即使用横断面数据来定义地形表面。与此比对,说明样式雷建筑图档所采用的“平格”法,竟完全契合当代数字地面高程模型的核心理念。[1] 而依靠现代计算机技术,甚至可以直接将样式雷建筑图档中高程数据还原为三维地貌模型,也充分证明了“平格”在计量勘测方面的精确性和科学性特征(图2)。

图2 用现代 DTM 方法还原样式 雷建筑图档中的地形信息

(图片来源:王其亨提供)

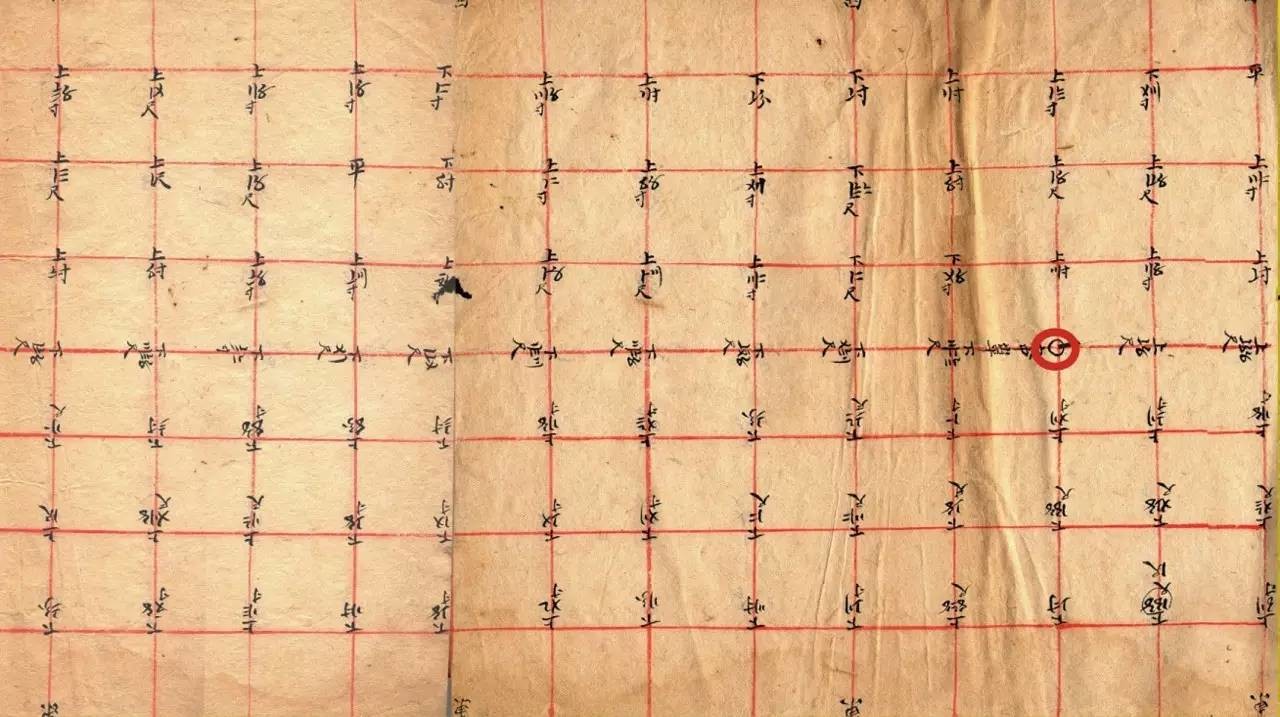

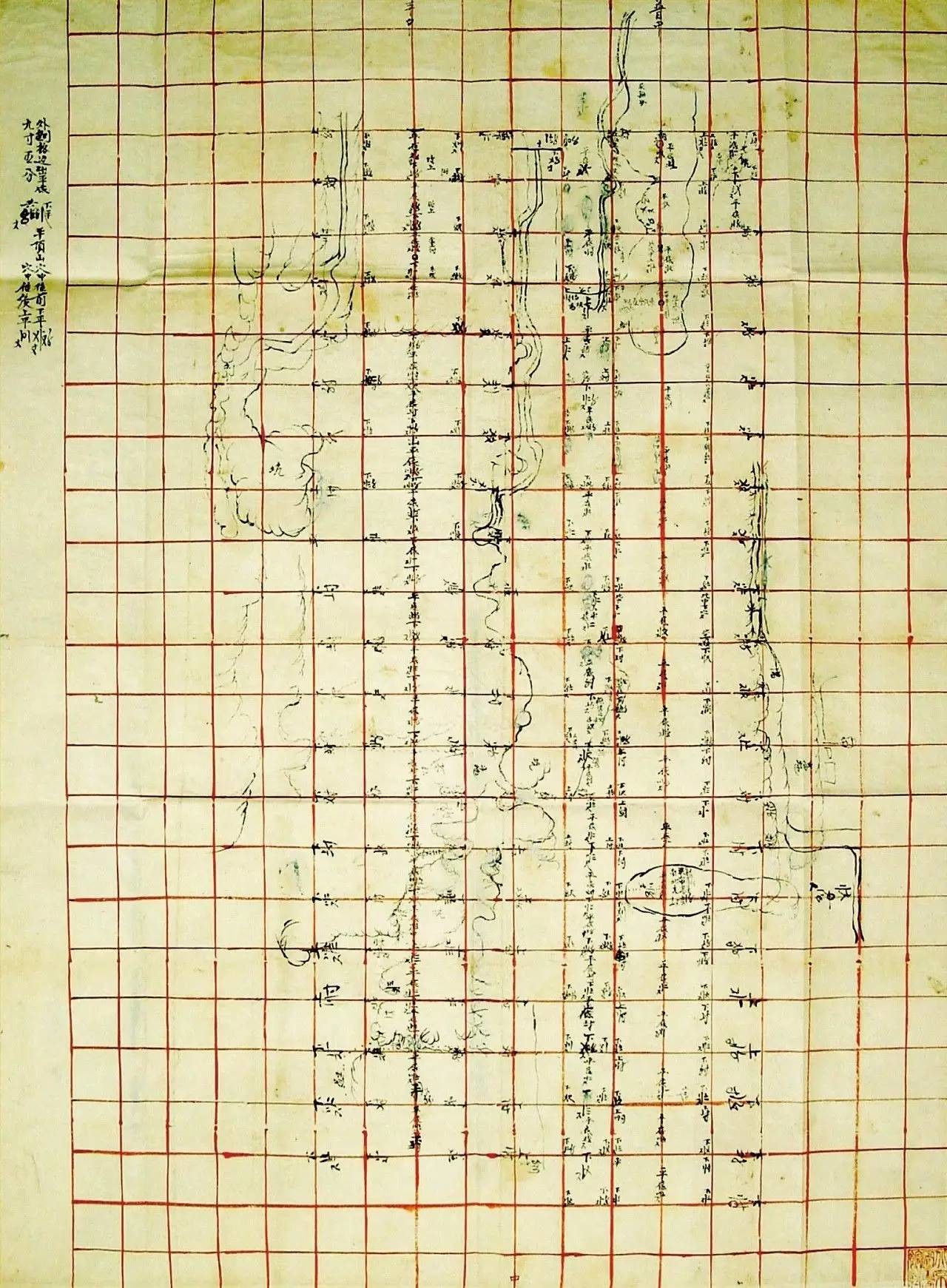

由于经纬格网采用确定的模数,“平格”还可进一步简化为格子本,仅记录相关高程数据,为数据保存和应用提供了极大方便(图3)。

图3 《惠陵抄平格子本》局部

(图片来源:中国国家图书馆藏)

2.2 用于建筑规划设计尤其是组群布局的尺度控制

1970年代,日本学者芦原义信在《外部空间设计》一书中曾提出“外部模数理论”,认为外部空间可采用一个“行程为20 m—25 m 的模数”。这个数字来源于人眼和识别对方脸部表情的距离。[2]

样式雷建筑图档中的“平格”融汇了中国传统风水的“形势”说,可以起到与“外部模数理论”相近的作用。但比之更完备的是“平格”还用于竖向设计。

按照《管氏地理指蒙》《葬书》等古籍对风水“形势”说的描述,“远为势,近为形;势言其大者,形言其小者。势居乎粗,形在乎细。远以观势,虽略而真;近以认形,虽约而博”。[3] 而形与势二者各自的尺度范畴是“千尺为势,百尺为形”。[4] 从中可以看出, 二者之间的关系即近与远、小与大、个体与群体、局部与总体、细节与轮廓等对立性的空间构成及其视觉感受效果,二者相反相成并能相互转化。在组群性空间中,形与势共存。统筹其关系,则应以空间构成的整体格局及远观效果的气魄或性格特色立意,进而展开个体、局部、细节性空间构成及其近观效果的处理。

形与势的概念及尺度限定,实际基于空间构成在近观与远观时的知觉,时空上均具有相对的静态特征。而由近及远或由远及近的时空运动中的景观,即介乎远近两极间的中景,却具有强烈的动态变化特征,充满了远与近、大与小、群体与个体、整体与局部、轮廓与细节等方面——即势与形之间——的矛盾运动与相互转化。因此,中景的景观艺术处理,应缜密把握势与形的时空转换,在空间组群序列组织上,无论前瞻后顾,都要巧加运筹,使人在其间运动时获得的“知觉群”的连续性综合印象臻于丰富,进而成为“心目之大观”[3]。

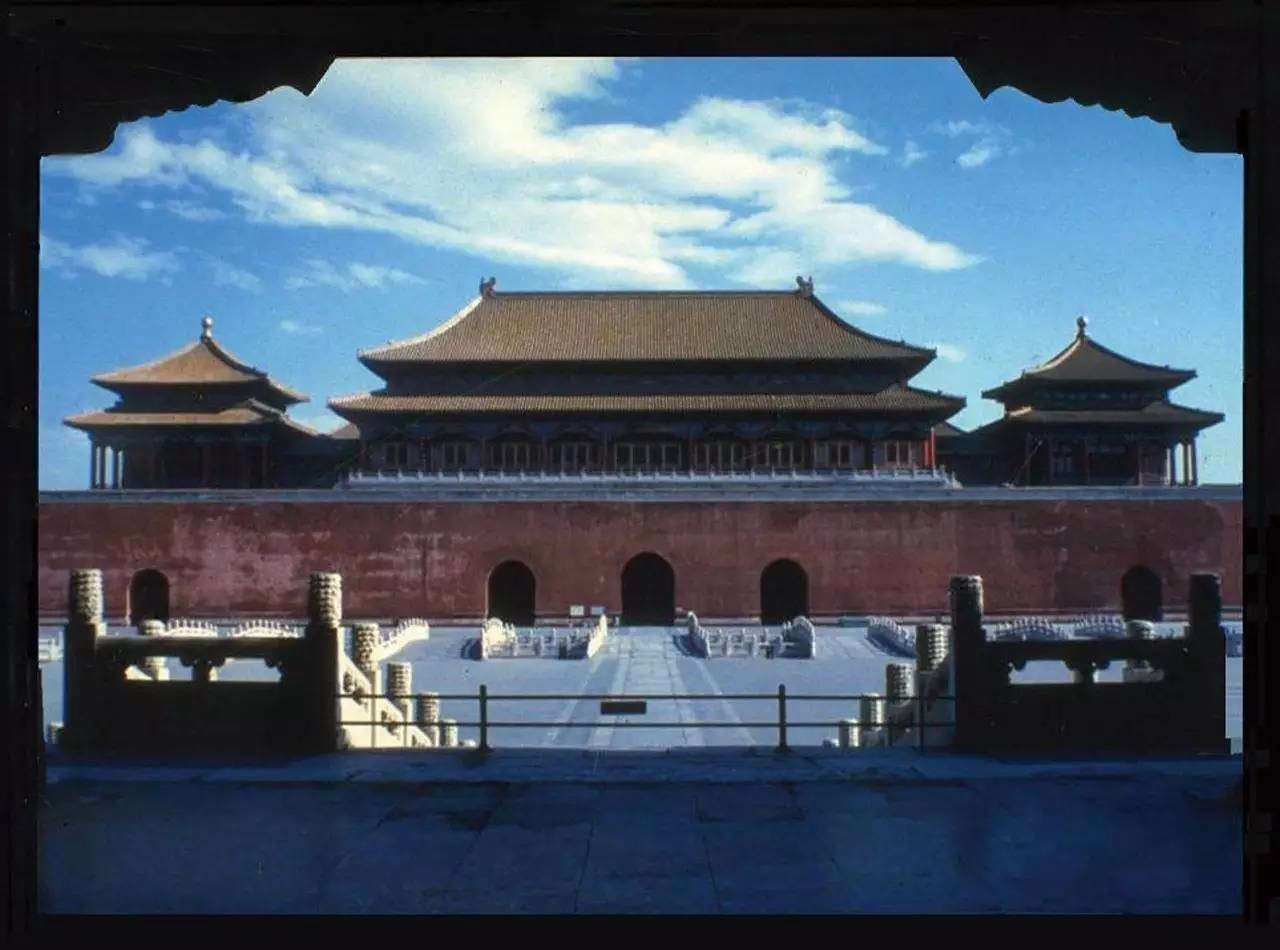

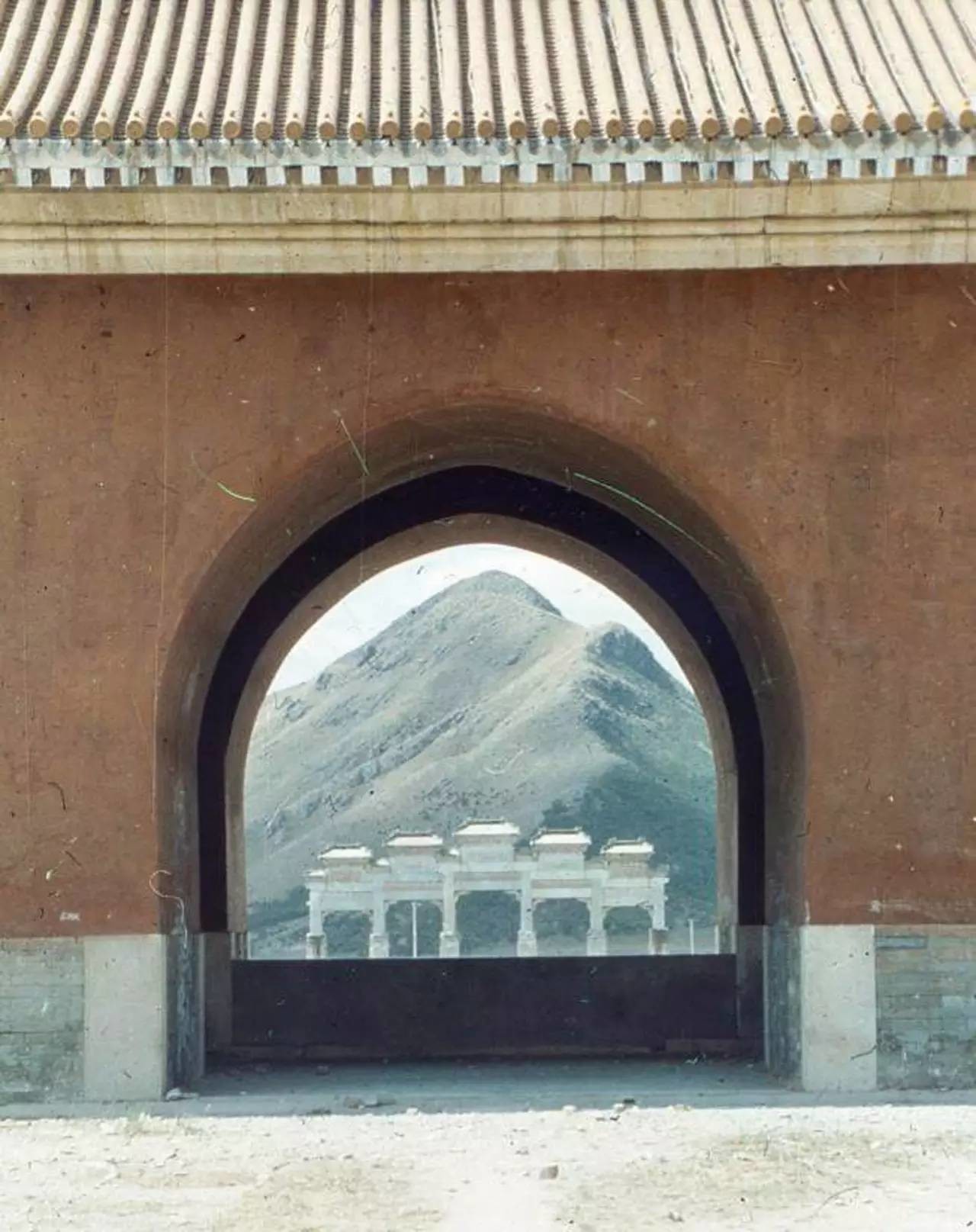

中国建筑组群布局中各建筑间对话的实例随处可见。如故宫自御门听政处太和门看午门,太和门的柱子、额枋与雀替形成一个完整的景框,午门在景框的映衬下尽显其雄伟壮阔(图4)。清代孝陵的组群布局也是突出的实例。自下马牌北望,百尺近形的大红门门洞呈“过白”景框,使远处大碑楼及四隅华表呼之欲出;而距大红门北百尺处南望,“过白”中又透现出石坊和金星山的完美画面(图5)。整个序列上的时空转换和艺术效果,表现了极高造诣。这有赖于对风水“形势”关系的整体把握和娴熟运用[5]。

图4 建筑间的对话:自太和门看午门

(图片来源:王其亨摄)

图5 清孝陵距大红门北百尺处南望

(图片来源: 同图4)

目前所见样式雷建筑图档中,“平格”多以百尺为单位,这正是风水“形势”说中形与势、近与远分野的关键尺度。正是有赖于此,“平格”对于形与势之间的尺度关系把握,对中国传统建筑组群布局的外部空间设计具有举足轻重的价值和意义。

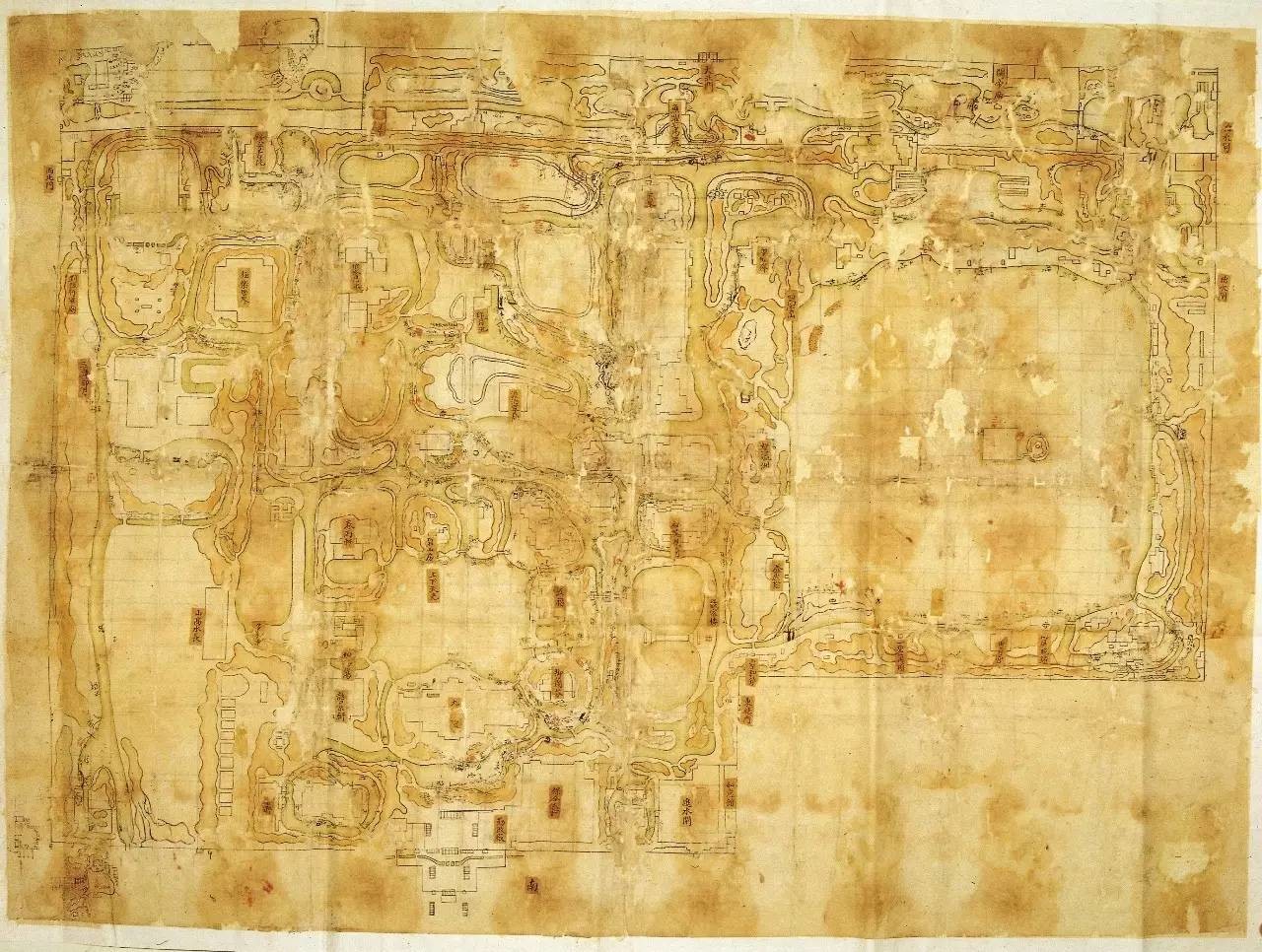

例如,国家图书馆收藏的乾隆四十九年(1784 年)《圆明园地盘图》覆盖百尺平格(图6),依靠“平格”的尺度结合风水“形势”理论,可以直观地把握各建筑群之间的视距关系及空间尺度,使空间围合获得完整的效果,富于人情味和亲切感。这种方法对大规模组群关系的完善起到直接的推动作用。

图6 乾隆四十九年《圆明园地盘样全图》

(图片来源:同图3)

2.3 用于施工设计

样式雷建筑图档中的“平格”的一个重要作用是用于施工设计,相当现代地形图或 DEM,可以便利于核算工程量及控制施工。从选址中的“抄平子”(即地形测量),到“地盘样”(即组群平面布局设计), 还有“平子样”(即高程图)。“平格”的方法贯穿于设计与施工的整个过程,从设计推敲到预算、工程量统计与施工组织一以贯之,对于建筑营造的整个流程的控制都具有重要意义。

现存样式雷建筑图档的实例中,同治朝《南海瀛台平格地盘样》(图7)绘有平格网并标注数值,其图面所绘十丈见方的“平格”是计算面积乃至土方的尺寸辅助线,用以统计“整格”与“破格”的数量,以便快速准确计算工料。(“平格”对施工设计的其他作用详后。)

图7 同治朝《南海瀛台地盘平格样》

(图片来源: 同图3)

3 从选址、规划设计到施工:

建筑工程“平格”运用实例

以下从现存样式雷建筑图档中所体现的清代皇家建筑工程从选址、规划设计到施工的运作流程,来具体考察“平格”在清代皇家建筑工程中的运用。

3.1 选址

清代皇家建筑尤其是陵寝的设计事务,通常始自选址。届时,样式房匠人,即供役相关工程设计的建筑师,要随有关官员和风水师赴现场勘察风水,统筹生态、景观及工程地质、环境容量等要素,确定基址并展开相应的规划设计。

选址中,十分注重建筑人文美与山水自然美的有机结合。典型如陵寝,基址(穴位或明堂)以及中轴线(山向),必须全面详缜地权衡底景、对景等各方面景观因素,才能最终优化确定。

在选址并酌拟设计方案时,要进行“抄平子”, 在伐除植株的场地上用白灰从穴中(即基址中心)向四面划出经纬方格网,格子尺度视建筑规模而定;然后测量网格各交点的标高,穴中标高称为出平,高于穴中的为上平,低于穴中的称下平;最终形成定量描述地形的“平格”图。

3.2 规划设计

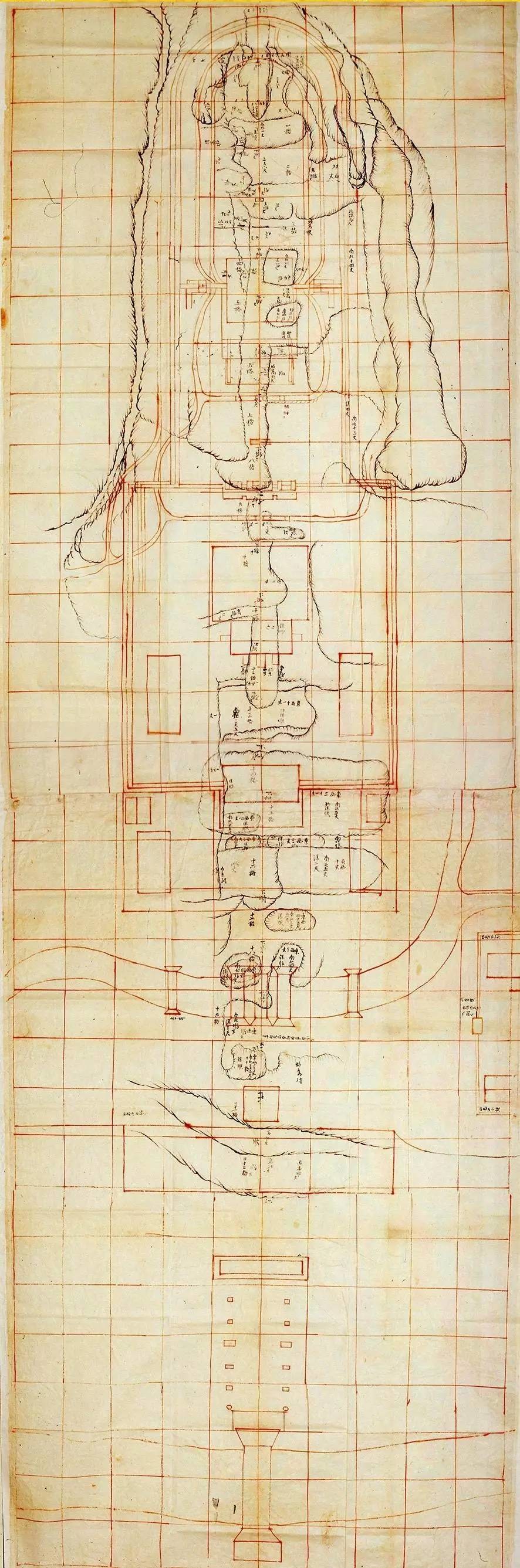

从样式雷建筑图档来看,负责规划设计的样式房每以“平格”图为基础,来推敲建筑组群平面布局的“地盘样”,并按相应高程图“平子样”进行竖向设计。

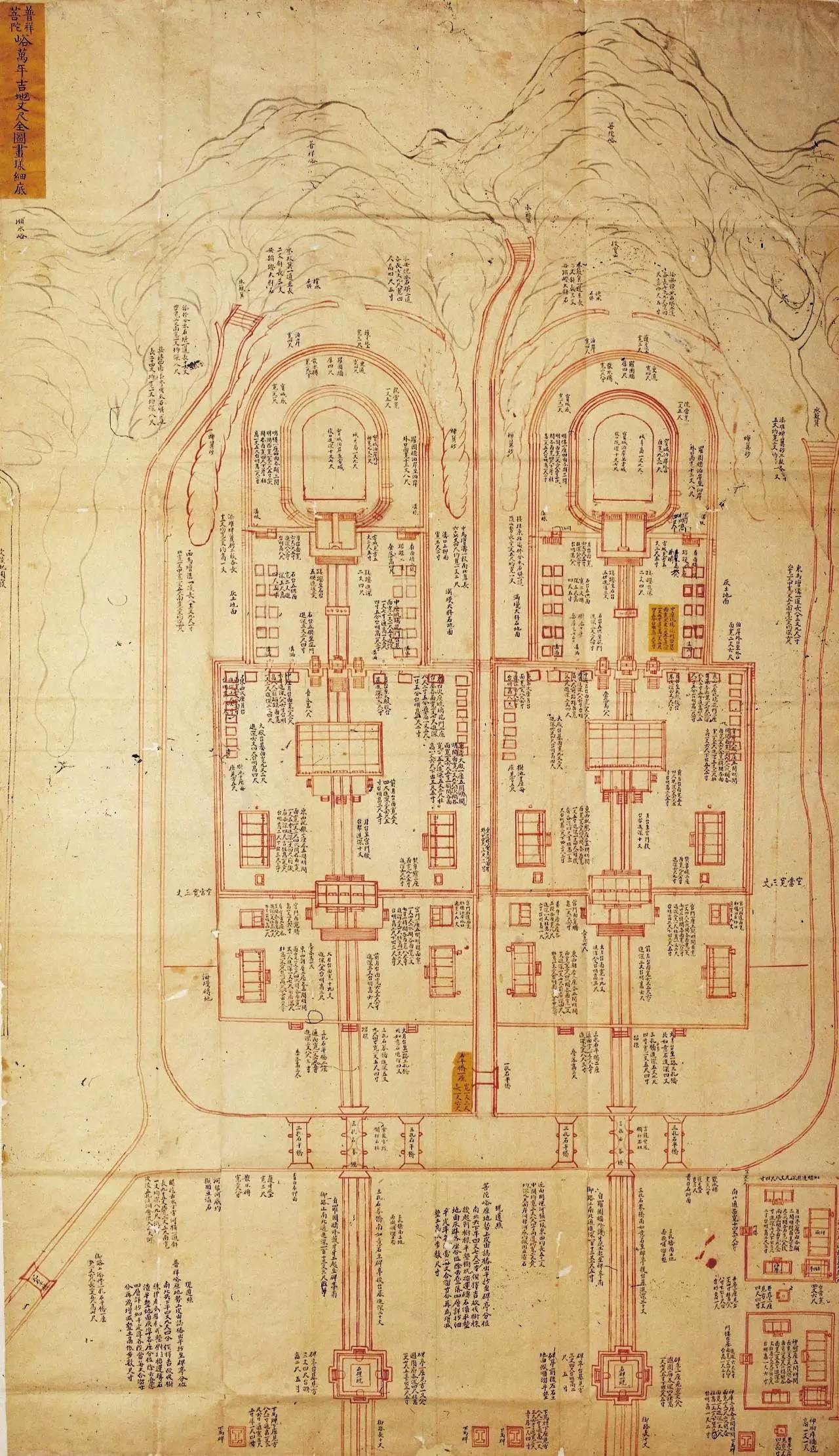

带有“平格”的样式雷建筑图档多为设计过程或辅助施工采用的图档(图8),而进呈御览的画样向例要去除规划设计过程中的“平格”网(图9)。所以, 第一历史档案馆中所藏宫廷图档始终未见绘制或记载“平格”的图纸档案。

图8 《平安峪万年吉地平格样》, 在平格网上展开组群布局设计

(图片来源:中国国家图书馆藏)

图9 进呈御览的《平安峪万年吉 地地盘尺寸画样》

(图片来源:日本东京大学东洋文化研究所藏)

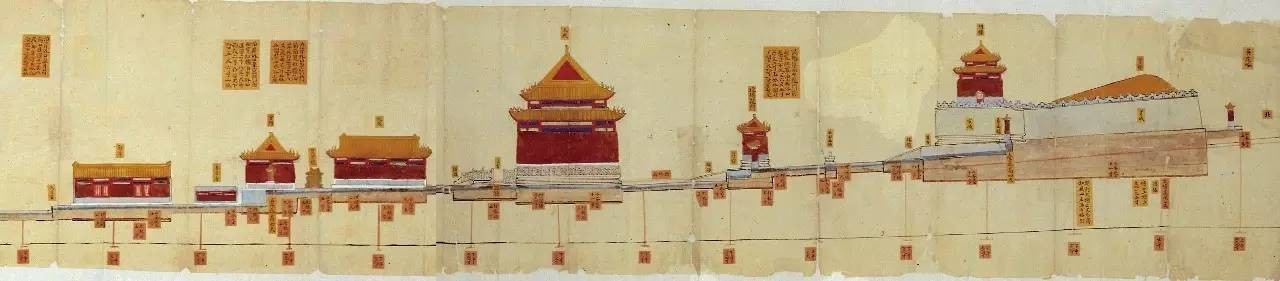

关于慕陵、定陵、定东陵和惠陵,现存样式雷建筑图档覆盖了从地形勘测、建筑选址(点穴)、组群布局与竖向设计的过程(图10,图11,图12)。设计完成后还要制作“烫样”(即建筑模型),包括呈现组群布局的“全分样”和呈现每个单体设计的“个样”,呈御览钦准后进入施工程序。对比至今保存完好的建筑组群现状,更能清楚考察清代皇家对大型建筑工程基本设计控制的精密手段及其最终呈现出的成熟空间效果。

图10 《平顶山地势平格图糙底》

(图片来源:中国国家图书馆藏)

图11 《普祥峪菩陀峪万年吉地丈 尺全图画样细底》

(图片来源:同图 10)

图12 《菩陀峪万年吉地中一路各 座立样全图》局部,记录竖 向设计信息的平子样

( 图片来源:同图 10)

而在单体设计乃至细部设计过程中,“平格”也发挥着重要作用。定东陵的神道碑留下了从设计构思阶段到后来多次修改的过程图档,从中可以看出“平格”在设计定稿及推敲过程中的作用,以及对于施工定位的尺寸确定的重要意义。

3.3 施工设计

在施工过程中,以样式雷为代表的样式房匠人需要负责整个工程相关建筑的灰线、抄平、砌筑线墩等工作。如同治帝的惠陵营建工程动工之初,样式房和算房在工地上反复灰线、拉线、抄平——如地宫大槽开挖后,样式房要在大槽四周及穴中吉土抹上白灰, 参照地宫大槽基础的设计做法掸线,灰土基础、地宫、棺床等做法层次都需要标出。诸如此类详细的施工控制方法一直贯穿工程始终。而在这些施工控制方式中,“平格”显然对设计尺寸的精确定位起到了至关重要的作用。

在规模大、周期长、协同工种多的相关建筑工程施工过程中,出于工程协调的目的,营建过程中,样式房匠人要根据各工段督工官员及承包商定期呈报的《已做现做活计单》,将工程各阶段的进展情况分别绘制成形象直观的《已做现做活计图》,并辅以清单或说帖,按时呈奏。而从工程选址开始一直沿用的“平格”定位方式对保证这类施工进程图的快速、准确、高效完成起到了重要的作用。

古代相关文献记载和实物遗存表明,清代样式雷建筑图档中采用的“平格”方法有着深厚的历史渊源, 也曾影响了日本的传统建筑文化。其中,还涉及中国古代数学、计量学、制图学的发展脉络。

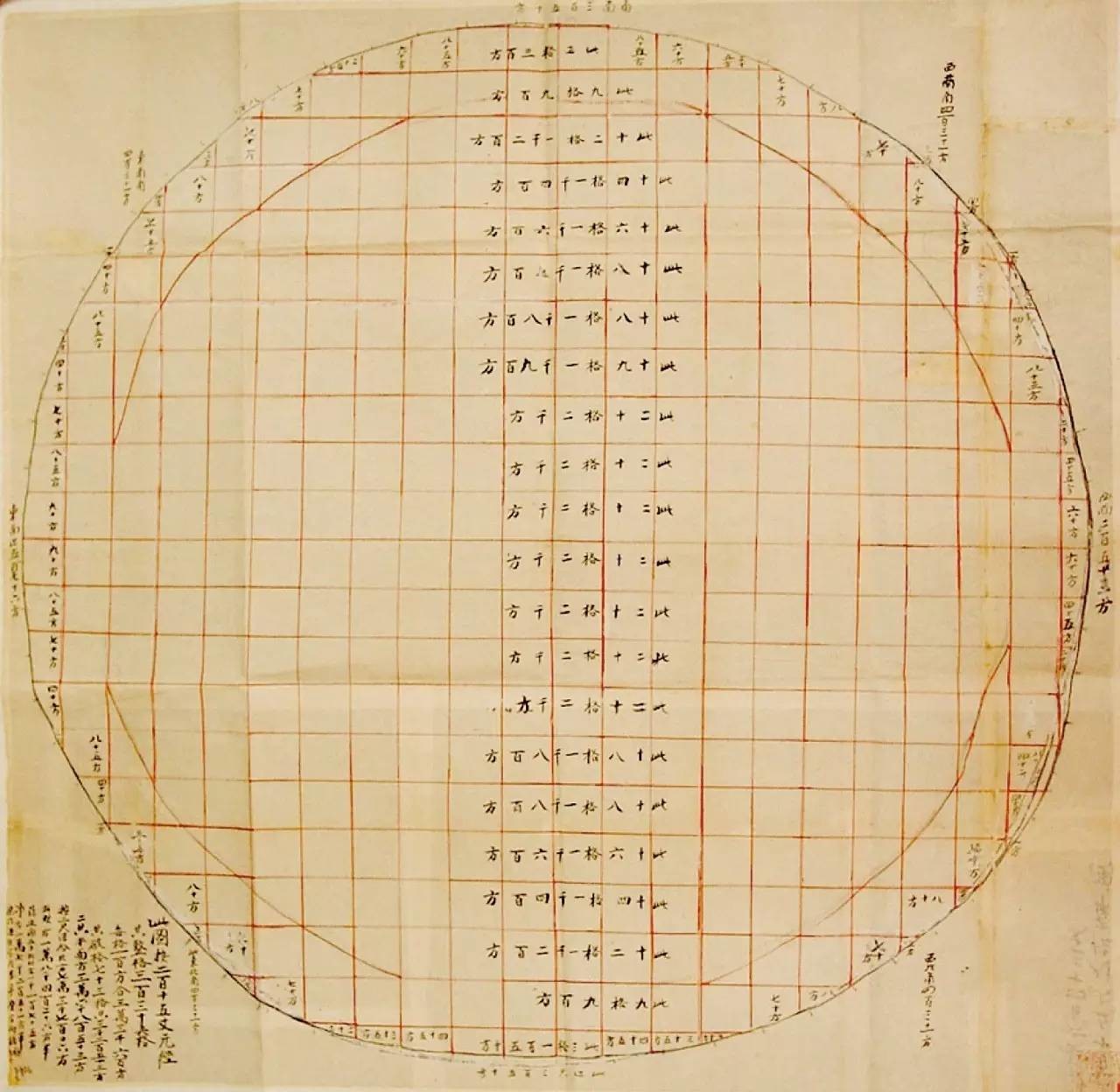

4.1 现存宋金元“计里画方”实例

中国古代素有“计里画方”的传统,实质就是按比例画方的方格网制图方法。以传世实物而言,如每方折地百里的宋代《禹迹图》(图10)便是以此方法绘制的。而元代《皇朝建康府境之图》摹自宋代《景定建康志》中的《建康府境方括图》,也留有“计里画方”痕迹。

图13 宋代《禹迹图》

(图片来源: 曹婉如等编《中国古代地图集(战国—元)》,文物出版社, 1990 年,图版编号:56)

宋代“画方”运用在文献中也多有记载。如《宋史·艺文志》便记载有《九州格子图》一卷,《玄象隔子图》一卷。《续资治通鉴长编》也有“司天监丞邢中和上所藏《古今天文格子图》”[6] 的信息。而录入《永乐大典》的金代《大汉原陵秘葬经》运用“格子图”表述墓葬选址规划中有关方位及尺度权衡的规则[7],则是“格子图”用于规划设计的较早例证。

4.2 现存日本 “方格图法”图档

弥足珍贵的是,日本现存的一批8 世纪采用中国 “方格图法”绘制的古地图和建筑规划设计图,表明这种计量化的图学方法的实际运用,至少应追溯到相当于中国唐代的历史时段。

日本8 世纪的文献常有“田白图”、“野地白图”等语,盖因人们把在条里方格的底本上绘有山川、道路、房屋等的图称作“图画”,而不表示地形、地物, 单纯的条里方格图则被称为“白图”。图中山和海的地方只标“山”“海”等文字。

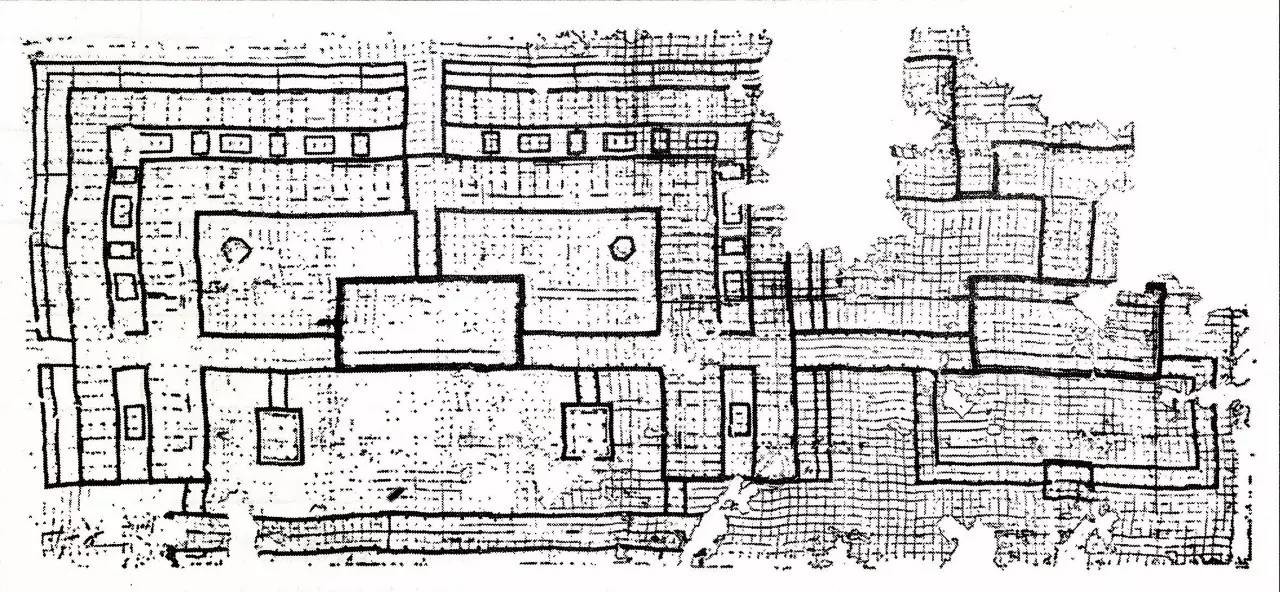

日本奈良东大寺正仓院藏有8 世纪的田图20 种, 最早绘制于751 年,最晚的767年。表示条里的方格(每方一町)中记有坪的编号和东大寺所有的土地面积。方格越过山地在全图上展开,说明条里的划分和土地的起伏无关,而是以地表水平坐标为依据的。而日本天平胜宝八年(756 年)《奈良东大寺山界四至图》(图14)是日本现知最早的寺庙图,是受敕命为了确定寺院范围时绘制的,右下方记载此事,和负责人联署。朱色方格覆盖图面,河流和道路为平面,山峰和建筑为立面,图四面题写东、西、南、北,字头向内。日本天平胜宝八年(756 年)的《奈良东大寺讲堂院配置图》(图15)是日本现知最早的建筑配置图,即建筑组群的规划设计图,是营造东大寺时绘制的,包括讲堂、僧房及食堂等的总体平面配置。作为基准线的方格覆盖图面,每格方1 寸,代表实长1 丈即10 尺,相当于比例尺1:100。

图14 《奈良东大寺山界四至图》局部

( 图片来源: 奈良女子大学所藏资料电子画像集http://mahoroba.lib.nara-wu.ac.jp/y18/toudaiji_ sankai/)

图15 《奈良东大寺讲堂院配置图》

(图片来源:张十庆《中日古代建筑大木技术的源流与变迁》第86页,天津大学出版社,2004年)

4.3 “方格图”在中国古代其他领域的应用

中国古代,方格网的应用不限于“计里画方”的制图方式,在数学、军事、音韵学、音乐乃至游戏领域都有应用。如东汉末赵爽(字君卿)运用九宫格证明公元前二世纪《周髀算经》勾股定理的“弦图”以及“日高图”等数理推算便采用了方格网的方法[8], 明代顾应祥的《弧矢算术》[9] 中也有“虚隅图”,可以看到这种方法在中国古代几何计算方面曾长期传承。在北宋《武经总要》中多幅军阵图采用了九宫式格网[10],北宋邵雍《皇极经世书·观物篇》用方格表述语音反切[11],在音乐记录方面,中国古代尚有方格记谱法,与五线谱属于同一体系。中国古代发明的围棋和中国象棋也是方格网方法具体应用的范例。

4.4 “方格图”的起源与“井田制”

古代学者大多认为,所谓“画方”,即“计里画方”的方法,实际起源于夏商周时期“井田制”的国土规划方法。清初著名学者胡渭曾参与康熙《大清一统志》编纂和地图绘制,并精研中国古代地理,绘有大量历史地图。他在诠解古代地理学元典《禹贡》的《禹贡锥指》中指出,地图中“计里画方”的方法源自上古“井田制”,并认为西晋裴秀发明“制图六体”的地图绘制理论首推“分率”,就是“计里画方”, “每方百里、五十里之谓也”。[12] 该论断从大量样式雷“平格”图可获确证:后者计量勘测和制图的操作基础,正是按比例画方。

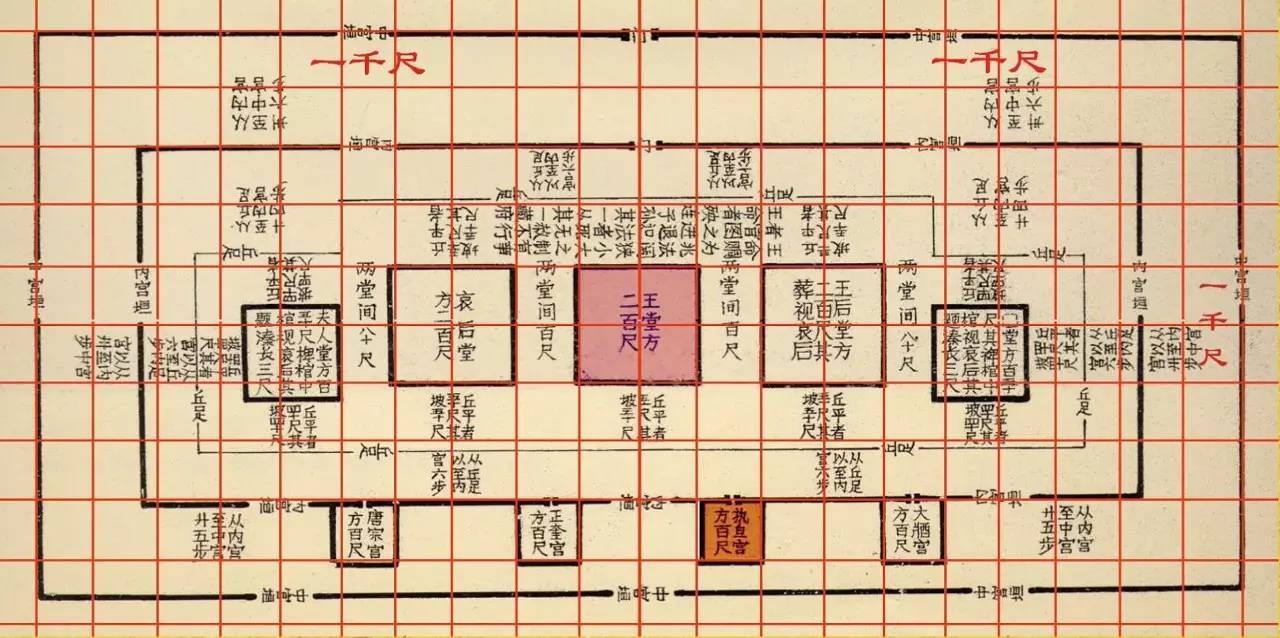

而在勘测、规划和建筑设计方面,当代出土的2300 年前中山王陵《兆域图》中就已经隐含了“百尺为形,千尺为势”的“平格”模数(图16)。

图16 中山王陵《兆域图》模数尺度分析

(图片来源:改绘自曹婉如等编《中国古代地图集(战国—元)》,文物出版社,1990年,图版编号:3)

4.5 “方格图”与中西制图技术交流

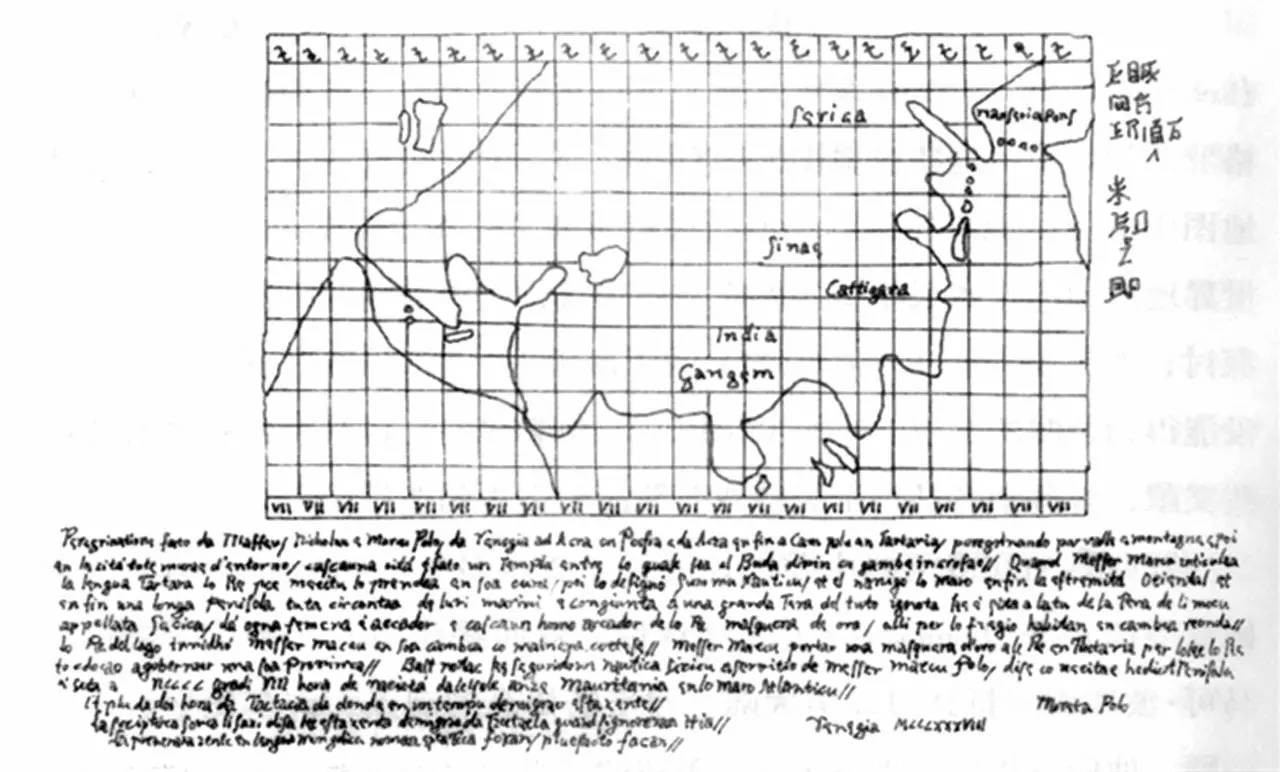

现存马可· 波罗(Marco Polo) 从中国携回的世界地图,其女儿莫瑞塔(Moreta)署年为公元1288 年, 被称为《莫瑞塔· 波罗地图》(Moreta polo’s Map, 图17),是中国“画方”或“方格”地图传入西方的最早实例。[13]

图17 《莫瑞塔 · 波罗地图》

(图片来源:BAGROW LEO. The Maps from the Home Archives of the Descendants of a friend of Marco Polo[J]. Image Mundi, 1948, 5: 3-13.)

明末,西方按地球经纬度测绘地图的方法经由耶稣会士传入中国,在清康、雍、乾三朝得到大规模应用,但中国传统“计里画方”的地图仍然继续使用。在清代内务府舆图房档案中,中式地图称为“方格图”, 西式地图则称为“斜格图”,两者并行不悖。

4.6 结论

一步步的追溯使历史的本来面貌逐渐清晰。清代样式雷建筑图档中的“平格”方法渊源于上古的“井田制”,而在中国古代多个学科领域都有重要的应用,在勘测、规划和建筑设计方面的成熟应用甚至可以追溯到战国时代。 从对样式雷建筑图档中的“平格”方法的深入研究,应能信而有征地说明中国古代建筑, 至少是皇家建筑,不仅经过精心设计,而且有自己完善、成熟的设计方法,并与勘测、施工紧密结合,直到今天,仍不失其借鉴意义。

参考文献:

[1]李志林, 朱庆. 数字高程模型[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2001: 5-6.

[2]芦原义信. 外部空间设计[M]. 尹培桐, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 1985: 33.

[3](旧题)管辂. 管氏地理指蒙[M]// 古今图书集成: 第474- 475 册. 影印铜活字本. 北京:中华书局, 1934:51-66,1-33.

[4](旧题)郭璞. 葬书[M]// 景印文渊阁四库全书第808 册. 台北: 台湾商务印书馆, 1983:11-37.

[5]王其亨. 清代陵墓建筑[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2003.

[6]李焘. 续资治通鉴长编:第9 册[M]. 北京:中华书局, 1979: 2802.

[7]大汉原陵秘葬经[M]// 永乐大典: 第四册. 北京: 中华书局, 1986: 3816-3832.

[8]周髀算经[M]. 赵爽, 注. 影印本. 上海: 上海古籍出版社, 1990:5.

[9]顾应祥. 弧矢算术[M]// 景印文渊阁四库全书: 第798 册. 台北: 台湾商务印书馆, 1983: 305-338.

[10]曾公亮, 丁度. 武经总要: 第1 册[C]// 刘鲁民. 中国兵书集成: 第3 册. 沈阳: 辽沈书社, 1993: 285-310.

[11]邵雍. 皇极经世书: 三十[M]// 永乐大典: 第六册. 北京: 中华书局, 1986:5892-5907.

[12]胡渭. 禹贡锥指[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2006: 122.

[13]BAGROW LEO. The Maps from the Home Archives of the Descendants of aFriend of Marco Polo[J]. Imago Mundi, 1948, 5: 3-13.

[14]王其亨. 风水理论研究[M]. 天津: 天津大学出版社, 2006.

本文选自《建筑遗产》创刊号2016年第1期

作者|王其亨

王其亨,天津大学建筑学院(天津 300072)教授。

文字编辑| 刘涤宇

版面设计| 朱艺媛

版权声明

本文版权归HA所有,未经许可,谢绝转载。

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

购买《建筑遗产》学刊进行深度阅读,可直接至官方微店订购。

《建筑遗产》学刊官方微店二维码

规划问道

规划问道