原文始发于微信公众号(山东古村落):春雨润古村

“提起那个黄石板坡呀!

铜墙铁壁坚。

妇孺皆是兵呀!

出了些英雄汉。

······”

这首抗战歌曲中的黄石板坡村,位于今安丘市辉渠镇,在抗日战争时期该村是沂蒙山区东部群众对敌斗争的一面旗帜,当年村里农救会、妇救会、自卫团、民兵连等组织严密,勇于开展对敌斗争,多次给敌人以沉重的打击,成为远近闻名的同日伪进行斗争的坚强堡垒。至今村里的老人仍然会哼唱这首歌。

春节前夕,我以春雨义工的身份前去走访慰问贫困人员,村子依山傍坡,南低北高,以石头房屋建筑为主,胡同蜿蜒曲折,不宽的街道是水泥路面,环境整洁,基本保留了原有的乡村风貌。虽然黄石板坡村2014年被评为山东省第一批传统村落,但似乎没有因此产生明显的影响,这里几乎每家都养牛,有养一头的,也有养两头的,养牛是村民的主要收入来源,农耕经济依然是主体。

低效能产业终究不能帮助人们脱离贫困,2020年前脱贫攻坚依然是一场硬仗。我们走访了五户人家,他们情况不同,却都依靠救济度日。针对这些贫困户村里都落实了具体的帮扶措施,有的给修了墙面,有的给修了屋面等等。有一户人家,一位智障母亲带着两个儿子,大的九岁,小的四岁,孩子父亲早逝,家里都没有一件像样的东西,用家徒四壁来形容他们家的状况是非常贴切的。大孩子藏在里屋不敢见人,我们追问时他妈才把他喊出来,两个孩子都怯生生的,连话都不敢说。这个家庭就靠母亲打零工和社会救济维持生计。

救济救不了贫,从根本上脱贫还要恢复自身的造血功能,乡村振兴,文化要先行。黄石板坡村具有优良的革命历史传统,战争年代,村民们浴血奋战,保卫家乡,不顾个人安危,掩护群众安全转移,黄石板坡人民顽强的战斗精神和英雄事迹极大地鼓舞了安丘西南部、沂蒙山区东部广大人民群众的抗战士气,1944年夏,山东省武委会授予该村一面绣有“铜墙铁壁”的大红锦旗,《大众日报》也在5月19日第二版详细报道了黄石板坡人民顽强的战斗精神和英雄事迹。

风雨同舟,守望相助,是黄石板坡人在战争年代留下的最为宝贵的精神财富,在改革开放的今天,这种精神依旧在影响着人们的生活。所以,今天我们有必要详细整理那段让村民自豪的历史,办一个事迹陈列馆,将英雄事迹写进村志,另外编修族谱,弘扬传统家风,组建文艺团体,通过这些群众参与的文化活动使人们找回自信,重塑乡村凝聚力,这个过程虽然漫长,但确是扎实有效的。国有国魂,军有军魂,我们所找回的正是村魂。乡村振兴,关键还是在产业,我觉得规模化的生态农业应该是努力方向。

下面让我们把目光转向青州市庙子镇杨集庵村

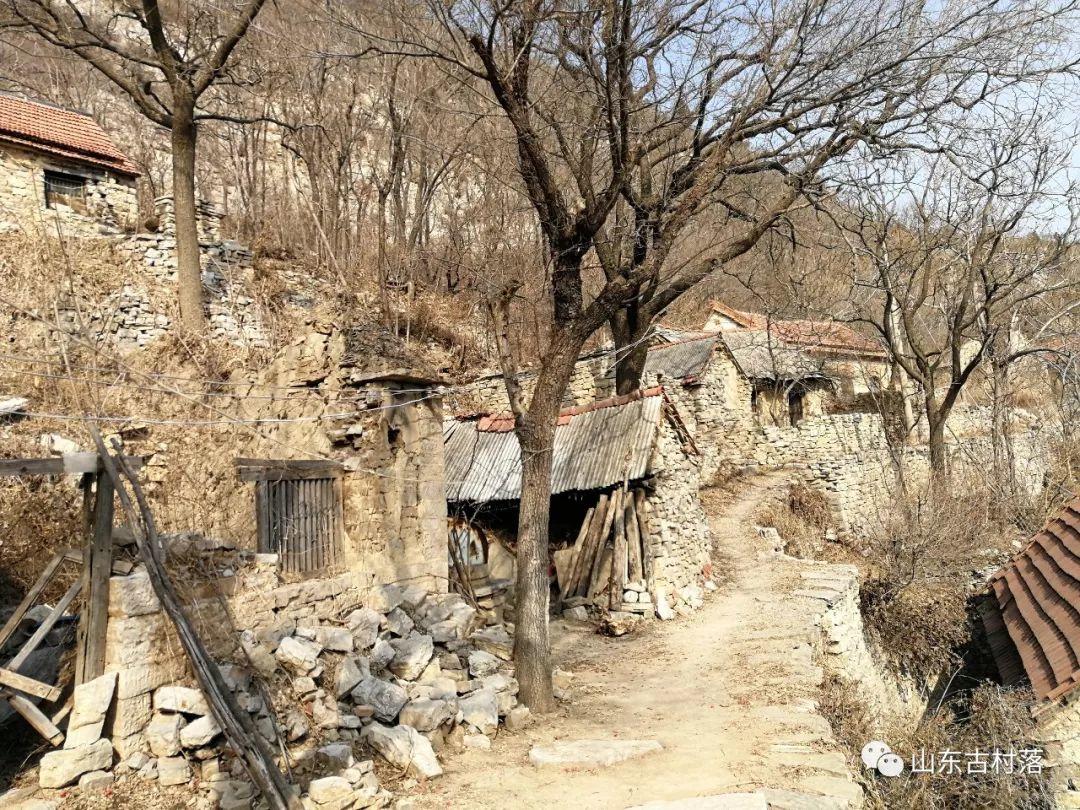

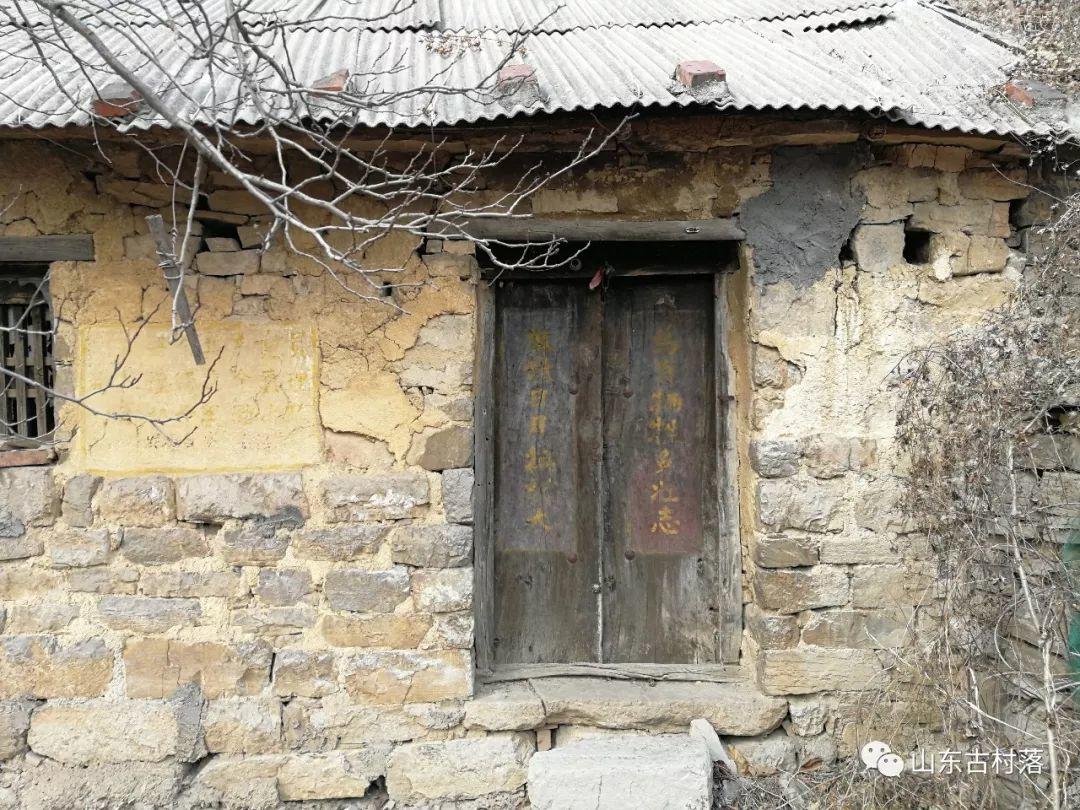

杨集庵村隐藏在青州西南山区一片山顶坡地的浓密的山林中,这里海拔高度约八百米,从半山腰的单家峪到山顶的杨集庵,一条碎石路傍着山势蜿蜒而上,因路况极差,一般的车型根本开不上去,去杨集庵只能步行。

春节前夕,我与春雨义工的家人们去往杨集庵参加“第135次高山义诊暨陪爹娘过小年”活动。杨集庵村里原有人口140多人,因为交通不便,自然条件差等原因,村里人口流失严重,目前只有10个老人在山上居住,平日里老人日常起居还算可以,但是遇到生病等身体问题时,需要来回步行十多公里山路到最近的诊所看病拿药,为了解决老人们看病难的问题,2011年7月31日,春雨社区义工为山上老人捐建了第一个爱心诊所,每个月的最后一个周日,春雨社区义工都会到山上为老人看病、免费送药、挑水、打扫庭院、理发,老人们会早早地在村口等着亲人们的到来。我以前从新闻上看到过报道,为参加这次活动我也是期待了好长时间。

在崎岖的山路上走了半个多小时,我们终于来到了杨集庵村,该村坐落在山头阳坡上,因为缺少了人气,便少了些许生机与活力,一座座百年房屋不敌风霜侵蚀正在破败。

我们小组去了李元花大娘家里,大娘今年82岁,与小儿在家相依为命,大儿在青州住,女儿在杨集,山上那点贫瘠的土地不养人,年轻人的心思都在山外边,不管过得如不如意,总比在家里强。我们陪大娘和她儿子包饺子、做菜,食品都是爱心企业捐的,很快丰盛的午饭就做好了,在说笑中我们度过了快乐的午间时光。分别时李大娘望着我们的背影,久久没有离去。

回来后我偶然得知,李大娘2015年时患了重度白内障,走路时看不清脚下,经常被石头绊倒,家庭经济状况不允许,一直拖着没治,春雨义工义诊发现后,为她联系了潍坊眼科医院,医院安排了手术并免去了大娘的所有费用,没用大娘花一分钱,义工们全程接送陪护。了解了这件事后,我不由得对春雨义工们肃然起敬,又让我想起我们离别时李大娘那深情的凝望。

因为那份牵挂,没有人再质疑每月一次那不变的约定值与不值,当召集令发出时,当我们的队伍在红旗的引领下向大山里行进时,我想起了共产党人的初心和使命,小康路上,一个都不能少!

规划问道

规划问道