原文始发于微信公众号(美术遗产):学术文摘丨《纽伦堡编年史》中的谱系树图像

1493年,德国人文主义者谢德尔(Hartmann Schedel,1440—1514)出版了他的《纽伦堡编年史》(Nuremberg Chronicle)的拉丁语版,同年此书又被翻译成德语出版。这部皇皇巨著将整个人类历史从创世纪到1493年分为了七个时代(Age),反映了当时欧洲人眼中的人类历史的体系,并被今人视为德国早期人文主义的代表作。然而,这部书的出名,却并非是因为谢德尔为其编写的文字内容,而是因为版画家沃格姆特(Michael Wolgemut,1434—1519)和其继子普雷登沃夫(Wilhelm Pleydenwurff,1460—1494)为此书设计的精致丰富的插图。根据《纽伦堡编年史》的早期研究者科克雷尔(Sydney Carlyle Cockerell,1867—1962)的分析,此书共有1809个木版画,而其中1457个木版画都是谱系树(genealogical trees)。而为了印刷这些插图,此书的出版商科伯格(Anton Koberger,约1440/1445—1513)找刻板工人制作了645块刻板,而这些刻板中的412块也是被用来印制谱系树的,由此可见谱系树图像在《纽伦堡编年史》中的重要地位。书中的谱系树是用自然主义的植物藤条将人物形象连接在一起,而非仅仅用几何线条进行连接,因此与之前或同时期的大部分谱系树图像相区别。

《纽伦堡编年史》(Nuremberg Chronicle,1493)是整个摇篮本(incunabula)时代排版最复杂、插图最丰富的印刷书,但目前国内对其还没有专门的研究。西方学界对此书已有众多研究,比较有代表性的是威尔森(Adrian Wilson,1923—1988)对书中排版设计的讨论,主要从艺术史角度进行研究,并已简要涉及书中的谱系树图像。德国慕尼黑的巴伐利亚国立图书馆(Bayerische Staatsbibliothek)于2015年举办了题为“学问的世界:纽伦堡医生哈特曼·谢德尔的图书馆与世界编年史”(Welten des Wissens: Die Bibliothek und Weltchronik des Nürnberger Arztes Hartmann Schedel)展览并出版了同名图录,从更完整的文化史角度讨论了《纽伦堡编年史》的文字编者谢德尔其人和其社会文化背景,着重强调德国的早期人文主义文化,也展现了最新的研究动态。与此同时,克拉皮施-祖博(Christiane Klapisch-Zuber)等晚期中世纪研究者讨论了在此书同一时期生产的树形图(images of tree),诸多书籍史与版画史研究学者则分析了这一时期插图印刷书制作与当时社会文化背景之间的密切联系。这些研究为本文打下了基础。

本文将对《纽伦堡编年史》中的谱系树进行整体研究,讨论其图像特征、印刷方法、图像功能,并对图像背后的观念与文化传统进行进一步阐释。此文是一个从艺术史角度讨论书籍史的尝试,同时也希望一定程度上能填补国内对于《纽伦堡编年史》研究的空白。

《纽伦堡编年史》时代的谱系树

谱系树是一种特定的“树形图”,主要流行于晚期中世纪艺术中。早在12世纪,这种图像就已经被用来表现家族中的血脉谱系或修会与其他宗教团体中的继承关系,而其图式传统可以追溯到“耶西树”(Tree of Jesse),即表现基督家族的血脉传承的谱系树。谱系树将家族的繁衍形象化为植物的生长,而植物的枝蔓就是对于血脉关系或者继承关系的形象化。由于树木的生长是线性的而不是循环的,即和编年史体现的线性历史发展一样,于是在接下来的几个世纪中,这类图像逐步变成了编年著作(annalistic treatises)中的常见图像。这类图像一般被称为“谱系树”或“家族树”(family trees),遍布于手抄本中或是像是《纽伦堡编年史》这样的印刷编年史中,用以表现一个家族或王朝的继承关系,进而将线性的历史发展图像化。

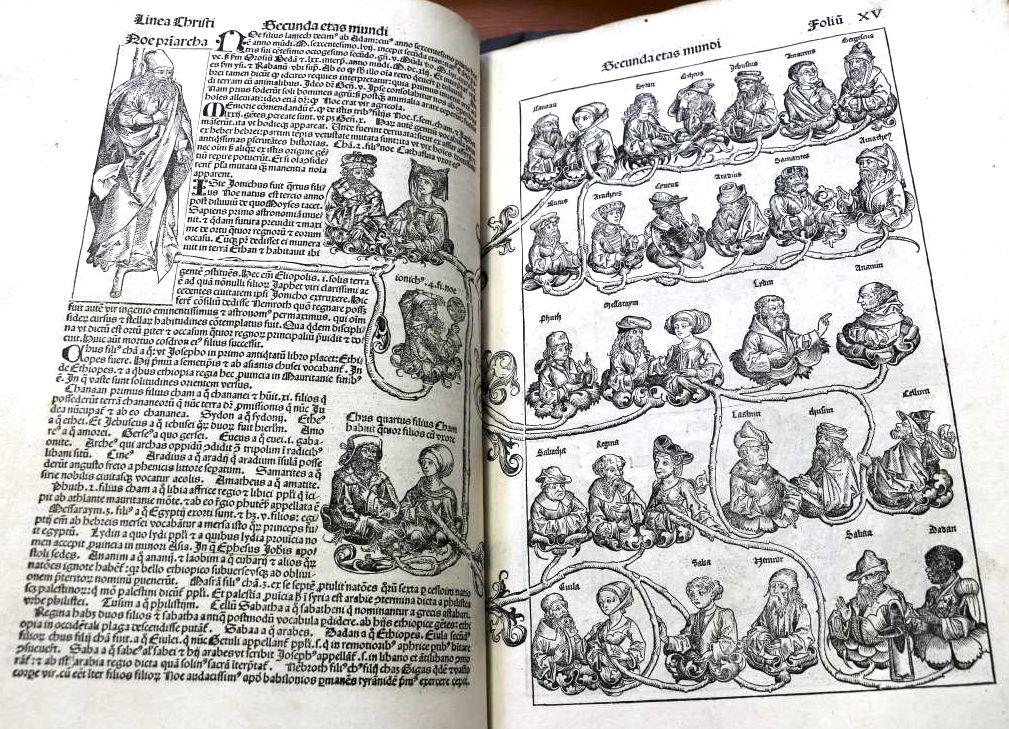

一般认为,《纽伦堡编年史》中的插图可以被分为叙事类图像、谱系树、城市景观图、地图、肖像等类别。作为家族树的一种,书中的谱系树比同时代或之前的其他类型谱系树更加地复杂和精致。书中的第一个谱系树是“亚当树”(Tree of Adam),其描绘了从亚当本人到该南(Cainan)的亚当家族谱系发展线索;这个插图包括11个人物形象,共用到了8块木板。亚当血统世系的继承被以自然主义的植物藤条象征,其左边的两个圆圈分别表现了该隐(Cain)和他的同胞姐妹卡玛那(Calmana)向上帝献祭以及该隐杀害亚伯(Abel),右边的圆圈表现了亚伯和他的同胞姐妹底波拉(Deborah)向上帝献祭。根据威尔森的研究,这个插图可能最初来自于天主教僧侣与历史学家罗勒维克(Werner Rolevinck,1425—1502)的一个手抄本中的一幅表现亚当世系的手绘草图(1473),而之后罗勒维克的这个手抄本被以《时光束扎》(Fasciculus Temporum,首版印于科隆,1474)为题印刷出版。在罗勒维克的手抄本插画中,亚当的世系包含着12个圆牌,其表示着亚当本人和他的11个子孙。相较于《时光束扎》中的谱系树,《纽伦堡编年史》中的谱系树更加地复杂和富有装饰性。

图/亚当树 选自谢德尔《纽伦堡编年史》第9页背面 1493 英国圣安德鲁斯大学藏

《纽伦堡编年史》在装饰上的复杂性使得其与同一时期书籍中的谱系树图像区别开来。克拉皮施-祖博对这一时期的谱系树图像做了分析,指出其可以被分为三类:第一类中,家族成员的共同祖先被安放在了图像的顶端,其与子孙被几何线条连接在一起,而这些几何线条就象征着父子血脉或者收养关系;第二类中,人物被放置在圆牌之中,各个圆牌通过直线与彼此相互联系;第三类可被视为第二类上下颠倒并被增添上了更多树木特征的变体。《时光束扎》手抄本中的谱系树属于第二类,而《纽伦堡编年史》中的“亚当树”属于第三类的变体,并被增添了更加精致的装饰。

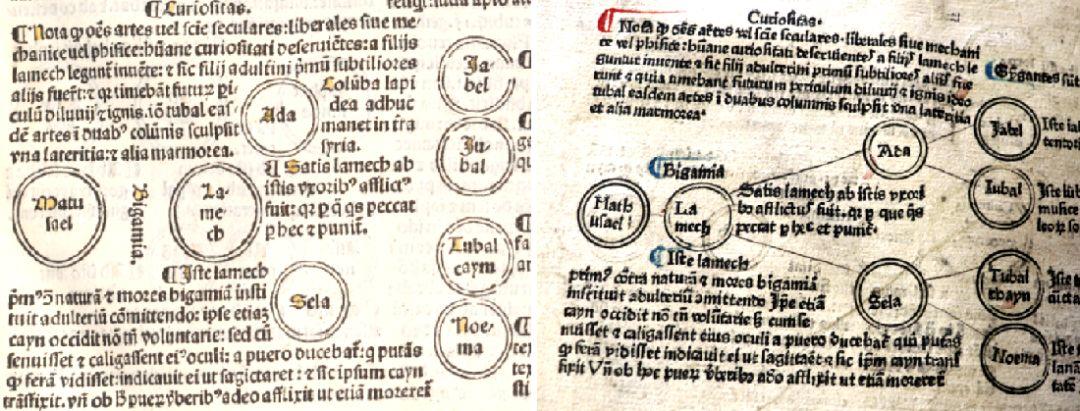

《纽伦堡编年史》中的“亚当树”的精致化,体现在其明显的自然主义装饰风格以及更加复杂的人物间隔安排。这些细节,使其即使与克拉皮施-祖博提到的第三类谱系树的例子相比也更加复杂。书中“从诺亚到含的世代”是一个更加明显的第三类谱系树图像的变体,其看上去好似一棵横放的树。这棵谱系树看起来就如同一棵真树一般,其藤蔓被装饰以树叶,而藤蔓上的人物形象就好似树木的果实一般。然而,在《时光束扎》中,这些谱系树都被表现为非常简单的几何化风格。例如,在一个1480年威尼斯版的《时光束扎》谱系树中,人物是相互独立开来的,中间并没有枝蔓或线条连接;同一棵谱系树在1478年于科隆印刷的版本中,人物则被简单的手绘直线连接在了一起。这种简化的、甚至可有可无的人物连接方式,表明《时光束扎》中的谱系树仅具有实用的指示人物关系的功能。其虽然是《纽伦堡编年史》中部分谱系树图像的来源,但是《纽伦堡编年史》中的谱系树更加精致和复杂。因此,有必要讨论如此精致的谱系树是如何被制作出来的,又具有怎样的功能和意义。

图/从诺亚到含的世代 选自谢德尔《纽伦堡编年史》第14页背面及第15页正面 1493 英国圣安德鲁斯大学藏

图/两个《时光扎束》版本中中谱系树图像细节对比

左:时光扎束 罗勒维克 第3页正面 1480 法国圣热内维图书馆藏

右:时光扎束 罗勒维克 第2页背面 1478 英国圣安德鲁斯大学藏

谱系树的生产制作

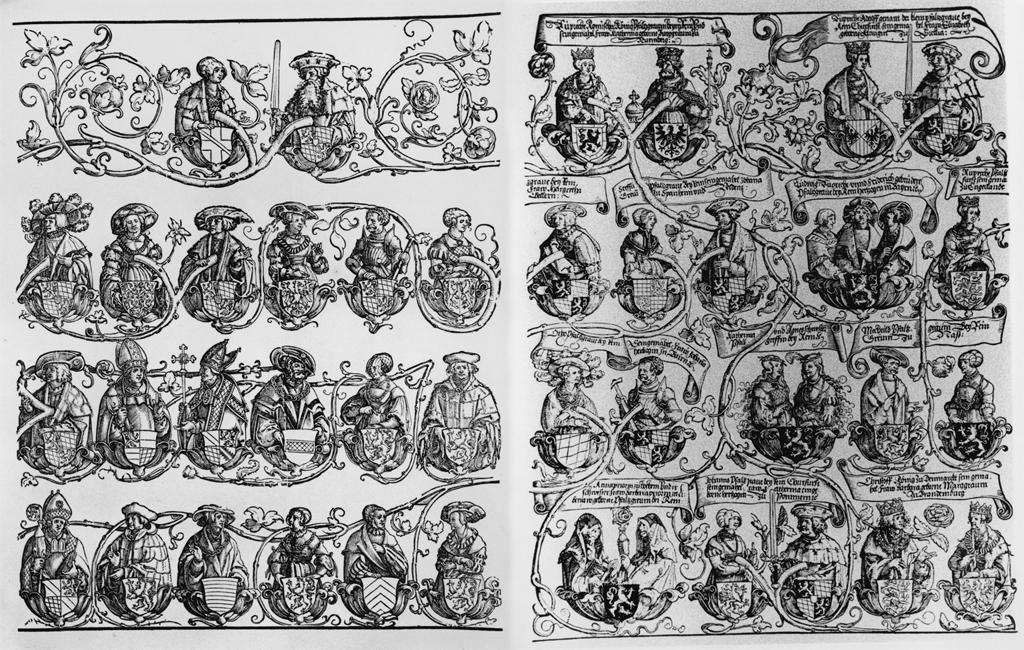

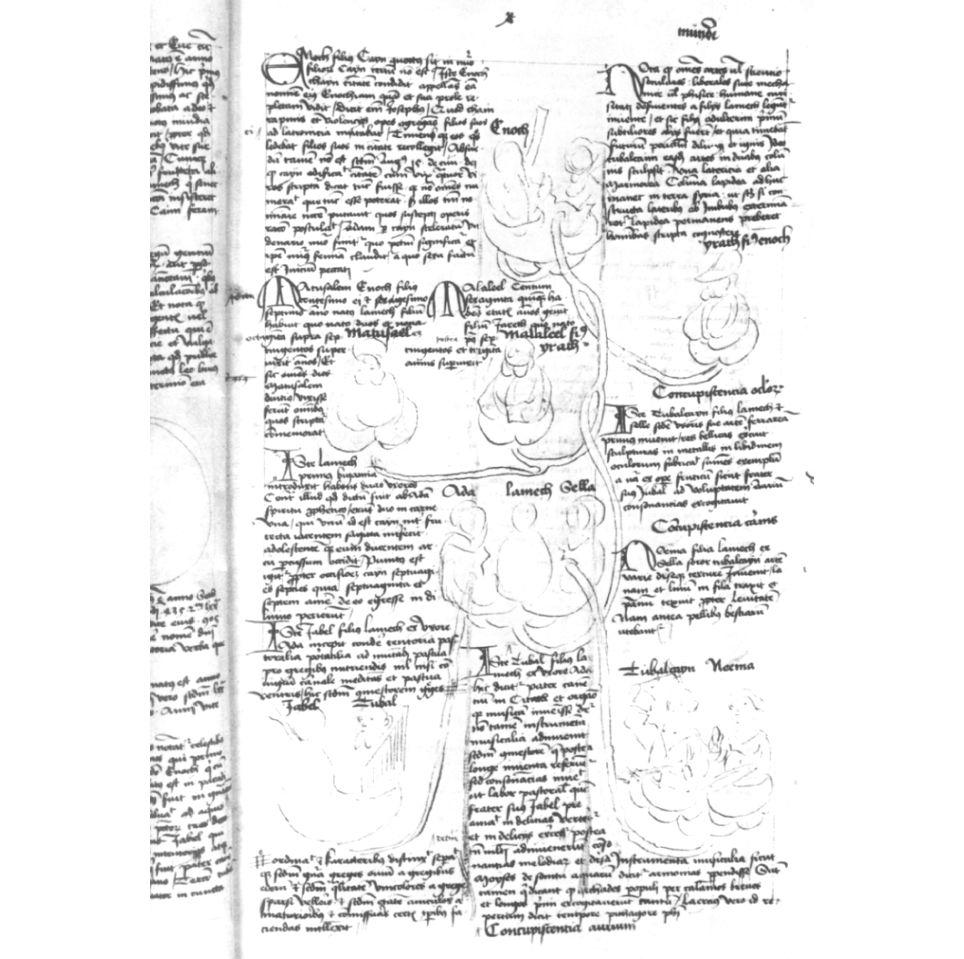

《纽伦堡编年史》中的谱系树有许多类型。像是“从诺亚到含的世代”这个谱系树,其左半边是穿插于文字之间,而右半边则占据了一个独立的区域;左半边书页的排版与印刷是非常困难的。整个谱系树包括36名人物,6名在左侧(第14页背面),余下30名在右侧(第15页正面)。为了表现这些蜿蜒曲折的藤蔓,并且使之更好地穿插于文字之中来适应书页的布局,该插图左半部分所使用的刻板数量达到了11个之多,其中六个小刻板是专为印刷藤条而制作的。而右半部分的插图由于并不与文本交织而是并置于其侧,因而其中的人物都被排放在了一块大型的木板上。人们往往会以为像是肖恩(Erhard Schön,c. 1491—1542)的《维特巴赫家族树》(Family Tree of the House of Wittelsbach)这样大量人物出现在一个插图中的谱系树图像制作难度更大,但其实不能一概而论。《纽伦堡编年史》中的许多谱系树看似简单,但是因为其与文字部分有复杂的穿插关系,因此在制作刻板的细节与排版等方面就极其复杂。例如“以诺家族树”处在第10页正面的中心处,其蔓藤将整页分隔成了左中右三部分——如何在三部分中分配文本也就成为了插图作者必须考虑的问题。

图/维特巴赫家族树 肖恩 木刻版画 左42.3×32.7厘米 右41.7×32.7厘米 16世纪 英国大英博物馆藏

图/以诺家族树 选自谢德尔《纽伦堡编年史》第10页正面 1493 英国圣安德鲁斯大学藏

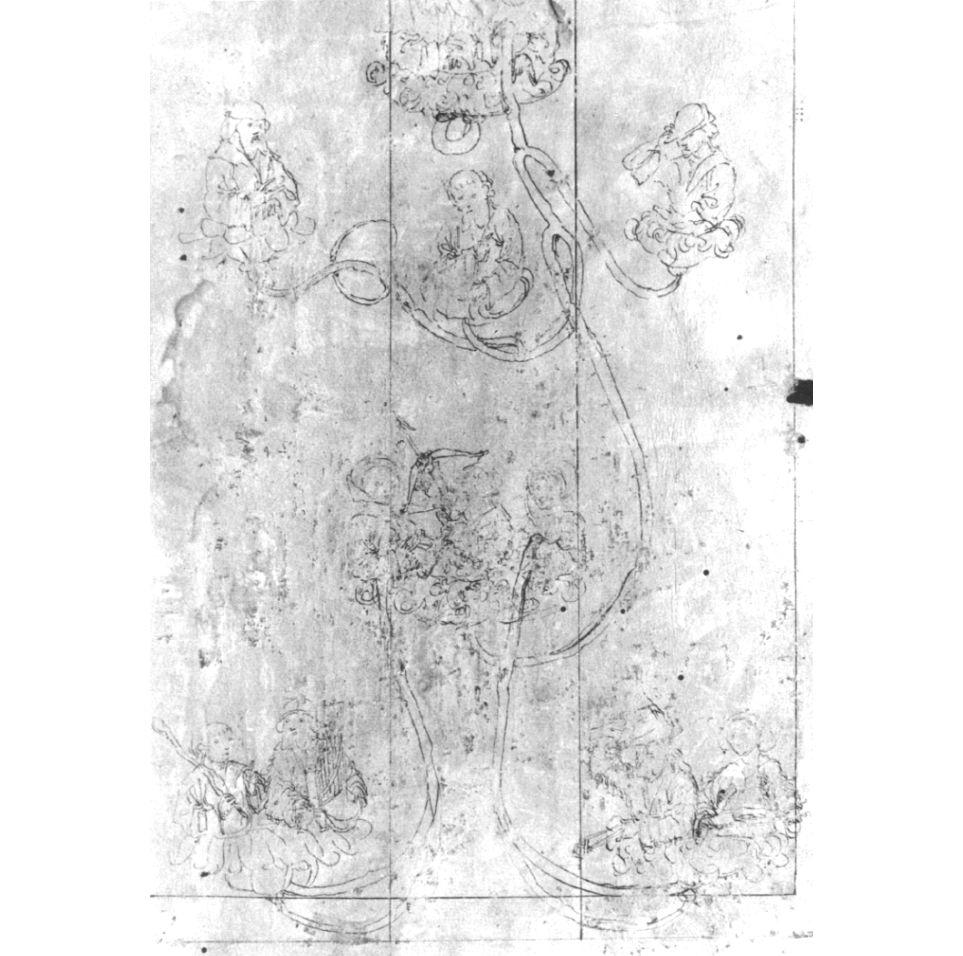

学术界的早期研究中对于《纽伦堡编年史》的排版与制作过程并不清楚。欧洲版画史研究先驱欣德(Arthur Mayger Hind,1880—1957)在其名作《木刻版画史概论》(An Introduction to the History of Woodcut,1935)中谈到过《纽伦堡编年史》及同时代版画的制作方法。他指出,由于当时的版画设计者地位高于刻板工人,因此他们不会直接刻板,而是将最终的设计草稿绘制在刷白的木板上,然后由刻工进行刻板工作;一般而言,版画设计者并不需要先在纸上完成最终草图,再由某个绘图师将草图转移到木板上用以让刻工雕刻。欣德在他工作的大英博物馆(British Museum)印刷品与素描部收藏中发现了沃格姆特和普雷登沃夫为《纽伦堡编年史》扉页(frontispiece)做的素描草图。这是一幅高度完成的素描草图,而且与印刷出来的扉页是一个方向的,因此欣德认为在木板上绘制最终设计草图的应该不是沃格姆特和普雷登沃夫,而是其他人——比如刻工。然而这种推测是与当时版画的制作流程相矛盾的,同时也与《纽伦堡编年史》的生产合同规定相矛盾——在生产这本书时,沃格姆特和普雷登沃夫签署了合同,其规定此书的所有插图的最终设计稿必须由他们亲自完成。此外,由于书中的插图与排版极其复杂,合同还要求二位插画师为拉丁版和德语翻译版的印制各准备一套样本书(Exemplar)。在样本书当中插图师需要标明页面的布局,同时抄写员乔治·奥特(George Alt,1450—1510)需完整抄录文本内容。插画师还被要求全程监督印刷过程并制作额外需要的木板,尤其是藤蔓部分。

欣德对于15世纪晚期的木版画制作过程的讨论很经典,但是这种制作过程更适用于单幅版画或者图文关系比较简单的印刷书的制作,而不适用于《纽伦堡编年史》这样图文丰富排版复杂的巨著。此书的拉丁语版和德语版样本书于1965年被发现,而两位插画师做的一些排版草图则在1972年被发现;这些新材料的发现极大地推动了对此书的研究。威尔森曾对样本书和排版草图做过基础的研究,但是并未具体讨论其在《纽伦堡编年史》的制作中扮演着怎样的角色;此外以巴伐利亚国立图书馆的展览“学问的世界”和同名展览图录为代表的最新研究,也都更关注此书的文本与知识层面问题,而对物质与图像层面的讨论不足。因此本文在此将进行补充。

《纽伦堡编年史》中的谱系图并不是简单地与文本并列,而是很多穿插于文本之间,这为书籍的排版和印刷造成了很大困难。这种困难的排版过程可以通过对比拉丁语样本书、排版草图以及印刷出来的成品书中的同一页来发现。以“以诺家族树”为例,样本书的这一页仅仅用非常概括的线条表现出了这幅谱系树插图大概的位置,全然没有刻画细节;谱系树的枝蔓把这页的文本分成了三栏,而奥特手抄的文字被安排在谱系树人物形象的周围。排版草图中的“以诺家族树”这一页与样本书非常类似,只不过其插图对于细节刻画更加精致,并且配有用于排版的辅助线划定了文字部分的分栏。此外,草图中的谱系树下部两个人物的位置,明显比样本书中的更靠下;在样本书中这两个人物下方还有文字,但是在草图中其直抵边栏,其下部没有为文字留出任何空间。如果观察印刷完成的这一页会发现,其谱系树的布局与排版草图中的更相似,即相比于样本书,印刷版《纽伦堡编年史》中的“以诺家族树”底部的枝蔓左右各被加上了一小节,从而延长枝蔓并使得下部的两个人物更靠近书页的边缘。

图/《纽伦堡编年史》拉丁版样本第10页正面 德国纽伦堡市立图书馆

图/以诺家族树 沃格姆特 《纽伦堡编年史》排版草图第10页正面 德国纽伦堡市立图书馆

既然样本书中“以诺家族树”最下层人物的下方还安排了文字,那么为什么在印刷版中这些文字被安排在了下层人物上方,而连接人物的枝蔓变长了?一个很可能的答案是,样本书虽然具有辅助排版的功能,但并不是最终排版设计的结果,而最终排版结果可能是在具体印刷环节才敲定的。

通过上述对比可以推测,《纽伦堡编年史》的制作应为三个阶段:第一,文字作者谢德尔将他的初稿交给插图作者沃格姆特和普雷登沃夫,两位插画师会与谢德尔协商作出插图的初步设计,并画出全书页面布局的草图;第二,谢德尔会根据与插画师的沟通以及草图留出的文本空间完成他的终稿,然后插画师和抄写员奥特会制作出样本书,而插画师也根据样本书的情况完成插图的设计;第三,印刷工人根据样本书安置好文字字块和插图图板,同时插图师会一直在旁指导,并且在需要时改动页面布局并制作额外的刻板。但是,由于谱系图部分的插图极其复杂,其与文字部分的穿插关系需要不断调整,因此带有谱系图的书页的排版布局可能是一直到印刷时才确定的——这就可以解释为什么排版草图和样本书之间存在差异。“以诺家族树”这一页可能在印刷时发现如果按照样本书的布局,文字字块无法被很好地安置,于是插画师重新调整了布局。他绘制了带有插图细节的排版草图,并加上了排版用的辅助线,以斟酌更细致的图文布局安排。而根据合同规定,这些谱系树应该和别的插图一样,都是由插画师本人在刷白的木板上完成了最终的草图设计,再由刻工雕刻——这点应该和欣德的推测是一致的。只是,像是“以诺家族树”中延长的枝蔓部分的木刻,应该是在印刷过程中才由沃格姆特的工作坊制作的。

如此复杂制作出来的谱系树,除了一般意义上的象征血脉传承的功能外,还有了平衡页面布局的功能。通过对比排版草图中的“以诺家族树”插图和印刷出来的插图可以发现,后者的枝蔓相较于前者更加竖直,几乎与排版草图中将这页书分割成三栏的边框重合。在印刷书中,这幅插图中的枝蔓很自然地将这页书的文字分成了左中右三栏,使得读者阅读文字很清晰,页面布局很整齐。

但除此之外,插画师设计出的谱系树枝蔓蜿蜒花叶繁盛,有很强的自然主义的装饰风格。这种艺术形式并没有实际功能,甚至还有将读者的注意力从插图的内容吸引到插图的形式上去的风险,从而“干扰”读者的阅读。要讨论《纽伦堡编年史》中谱系树的艺术性与更深层的意义,就不能将其仅仅视为实用性的书籍插图,而要视为版画家沃格姆特和普雷登沃夫的艺术作品。

作为艺术品的谱系树及其背后的观念

《纽伦堡编年史》的作者一般被认为是谢德尔,但是从此书制作过程的参与度以及贡献度角度考虑,《纽伦堡编年史》应当被视为是沃格姆特和普雷登沃夫的作品。

二位插画师全程参与了《纽伦堡编年史》制作的各个步骤,这其中甚至包括了文字方面的工作,对比而言谢德尔只参与了前两步。而即使是文字方面的工作,谢德尔的文本基本上也只是对于编年史作家与圣经学者弗雷斯第(Jacob Philip Foresti,1434—1520)的著作《年鉴补遗》(Supplementum Chronicarum, Venice, 1483)变动无几的改写;相较于此,插画师的设计——尤其是谱系树部分——则更是为此书专门设计的,也更有创造性价值。插画师的工作使得此书变成了一件艺术品,而对此书的印刷商科贝格来说,这华丽的插图也使得此书从同类著作中脱颖而出,具备了更高的商业价值,而这些都是谢德尔那平淡无奇的文字所不具备的。此书的目标受众也不是史学专家而是富有的受过中等水平教育的人,对于他们来说插图具有更大的吸引力,也使他们愿意出更高的价钱购买本书。可以说,沃格姆特和普雷登沃夫二位版画艺术家是科贝格富有竞争力的商业策略的核心元素之一。

《纽伦堡编年史》中的谱系树延续了沃格姆特一贯的艺术风格。这些叶状装饰也被用在了书中其它的插图上,比如在扉页中谢德尔的纹章和上帝宝座的顶部就被装饰以树叶。这种风格在沃格姆特其它的木版雕刻中也可以找到踪迹,比如《圣彼得与圣保罗登基,与圣沃尔夫冈和鲁伯特·冯·西蒙一起》(Peter and St Paul Enthroned, with St Wolfgang and Bishop Rupert von Simmern,1495)这幅版画中。但是这一特征并不局限于沃格姆特的版画,同时也可见于同一时期的耶西树图像中。这种表现耶稣族谱的树形图是另一种15世纪出现在德国绘画、木版雕刻和玻璃画中的家族树形式,在当时非常流行。而沃格姆特本人除了是一位插画师,更被认为是纽伦堡15世纪最重要的画家、木版雕刻设计师和玻璃彩画家,他相比想必对这一主题知之甚稔。虽然并没有确定出自于沃格姆特之手的耶稣族谱树图像,但是我们可以从他同时代的耶稣族谱树木版雕刻中推测他本人制作的耶西树图像的面貌。这些谱系树图像都有很强的自然主义装饰特征,甚至在木刻之外的铜版画(engraving)中也具备了这一特征,一个例子就是与沃格姆特同时代的以色列尔·范·麦肯纳姆(Israhel van Meckenem,约1445—1503)的《耶稣族谱树装饰图》(Ornament with the Tree of Jesse,1503年以前)。虽然所用材料与技法并不相同,但两者的植物装饰却非常相似。由此可以看出,沃格姆特在《纽伦堡编年史》中的谱系树设计是传统谱系树与耶西树的结合,而其自然主义风格反映的也不仅是他的个人艺术特征,而是15世纪德国艺术的特点。

图/“以诺家族树”的延长枝蔓部分细节

值得注意的是,谱系图虽然与耶西树有密切联系,但是两者在功能上是有区别的。中世纪晚期谱系树图像的繁盛与当时封建制度的权力机制息息相关。在这一体制中,权利的合法性来源于血脉的继承,因此谱系树成为一种将权力机制视觉化,同时塑造人们对于谱系以及权力合法性的理解的重要图像,而在王权争端时,谁手上掌握了一卷谱系图,似乎就成为自己王位正统性的宣示。正是因此,谱系树是非常功能性的图像,其需要向观者揭示家族各个成员之间的血缘关系,并且需要着重强调血脉继承的合法性。但与此不同的是,耶稣族谱树则不需要传达任何新的内容。对于15世纪的欧洲人来说,耶稣的祖先可以说是一种常识,因此耶稣族谱树可以装点繁复而不需要担心影响到内容信息的传递。沃格姆特将两种类型的图像合二为一,一方面增强了书中谱系树图像的装饰性,另一方面却也削弱了信息的清晰度。这种矛盾性让人关注到《纽伦堡编年史》谱系图背后的观念和文化传统问题。

图/耶西树 佚名 《人类救赎之镜》(Spiegel Menschlicher Behaltnuss)第5页正面 约1481年

与沃格姆特的设计关系最直接的是德国哥特式艺术(Gothic art)的传统。在15世纪的最后一个十年里,意大利已经逐渐进入了盛期文艺复兴的伟大时代,但此时德国艺术的哥特式风格,比如对精细的植物装饰的偏爱,仍十分明显,而这也正是北方文艺复兴的一个重要特点。德沃夏克(Max Dvořák,1874—1921)认为中世纪晚期德国哥特艺术的思想可以被分为理想主义和自然主义,两者共同构成了一个不同于同时期意大利艺术的德国哥特艺术。它来源于基督教的灵性传统,并根植于日耳曼民族性之中。甚至在阿尔布雷希特·丢勒(1471—1528)的作品中,观者仍然不难识别出一些将这位德国大师与意大利文艺复兴艺术家区别开来的风格要素—18世纪的一位德国律师(1773—1798)就证明了丢勒的艺术灵感很大一部分来源于德国哥特装饰艺术。

说到哥特式艺术则不得不说经院哲学(scholasticism)——这一联系不仅仅是因为潘诺夫斯基在《哥特建筑与经院哲学》(Architecture gothique et pensée scolastique,1951)的导言中就已中明确指明的这两者之间的一致性,更是因为《纽伦堡编年史》所处的就是一个中世纪经院哲学与文艺复兴人文主义共存并且互相交织的时代。经院哲学深刻地作用于书中谱系图的文本与图像关系问题,因为这些谱系图并非独立存在的版画艺术品,而是作为整个基督教世界编年史的可视化而存在的。其分布于全书的六个阶段之中,而这种将整个人类历史划分为六个时期的做法最先由奥古斯丁(Augustine of Hippo,354—430)提出,而此书文本部分的来源《年鉴补遗》的作者弗雷斯第也正是圣奥古斯丁修会(Order of Saint Augustine)的僧侣。知识从5世纪到15世纪的这一千年以来,奥古斯丁的历史观被不断完善,成了基督教线性历史观的基础,也成了经院哲学历史神学的核心观念。从这个角度说,虽然谢德尔是一位曾在意大利接受过系统古典教育并学习过希腊语的人文主义者,但《纽伦堡编年史》的文本所承载的观念与文化传统仍属于晚期中世纪的经院哲学,而这归根到底是德国当时的文化背景。

即使我们默认此书的文字部分不重要,但是沃格姆特的插图设计也是根植于哥特式传统与经院哲学传统的。一个功能性的谱系树插图本是用来将封建权力体系视觉化的世俗图像,但沃格姆特的设计为其增添了耶稣族谱树这一《圣经》中神圣图像的特点;身兼玻璃彩画家的沃格姆特的工作之一,想必就是为当时纽伦堡和周围那些哥特式教堂制作“耶西树”主题的彩绘玻璃,而他的谱系树设计虽然非常卓越,但是从艺术特征来看确实是与同时代的哥特式耶西树图像属于一类——想必在他自己看来,其为《纽伦堡编年史》设计的谱系树,与为教堂设计的耶西树,可能也没有什么本质性区别吧。

换言之,《纽伦堡编年史》的谱系树是一套卓越的艺术品,但是其卓越性来自于全书图文交融的复杂设计,以及与同时代插图简单的印刷书的区别。而就图像与文本涉及的观念与文化传统来说,仍然是中世纪晚期德国文化中哥特艺术和经院神学思想。15世纪,意大利文艺复兴风格艺术和人文主义思想已经传入了德国社会,但直到在下一代艺术家——比如沃格姆特的学徒丢勒——的作品中,这些风格才逐步显现。

结论

谱系树图像在15世纪的版画和印刷书中非常普遍,但《纽伦堡编年史》中谱系树的自然主义装饰风格及其与文字复杂的穿插关系,使其在同时代及之前的图像中显得尤为突出。

本文通过对样本书、排版草图和最终的印刷书的对比分析,得出了此书的制作过程,尤其是说明了书中谱系树图像的制作难度。基于插画师沃格姆特和普雷登沃夫对全书的重要贡献,使得这部《纽伦堡编年史》也可被视为他们的艺术作品。但是,无论是书中的图像还是文本,其都属于15世纪德国的哥特式艺术与经院哲学的文化传统。从这个角度说,沃格姆特和普雷登沃夫的工作是创造性的,但同时也是传统的。他们创造出了摇篮本时代装饰最富丽的印本,但同时他们的艺术理念、艺术特征,与他们同时代的艺术家并无本质上的区别。通过精巧繁复的谱系树设计,沃格姆特将中世纪印本推向了艺术上的巅峰;而他的学生丢勒将会替他完成他未竟的事业,将德国木版画从中世纪带向文艺复兴。

图片均由作者提供,本次发布版本略有改动。

韩洞,英国华威大学(The University of Warwick)艺术史系博士研究生。

相关链接:

2017毕业季特辑之三:乔尔乔·瓦萨里佛罗伦萨大教堂《最后审判》与相关图像研究

美术遗产

规划问道

规划问道