《西方文明的文化基因》是梁鹤年先生的集大成之作。西方人对天地、对自己、对别人的看法决定了西方文明,他们“为什么”会有这样的看法?这些“为什么”,就是支配西方文明的文化基因,也是本书讨论的主题。“梁言实录”栏目从4月14日开始连载三位中国学者关于本书的读书心得,陪伴大家一起来认识和“解剖”西方文明。

《西方文明的文化基因》

[加拿大]梁鹤年

生活·读书·新知 三联书店

2014

【编辑荐语】生得无意义又活得不好是沉沦;生得有意义但活得不好是苦差;生得无意义但活得好是行尸;生得有意义而活得又好才是幸福。西方人怎样定义和追求生命意义?怎样定义和提升生活品质?现代西方以自由、民主、法治、人权、资本等理念定义自己、衡量别人。这些西方文明的变量来自哪里?将会把西方文明带到何处?有没有更深层次的文化基因衍生它们、驱使它们?本书通过历史背景、时代心态、民族性格和历史契机去探索西方文化基因的来源、演变以及它们对西方文明的影响。

第二十章 资本成形:达尔文的“自由竞争”是天演原则

论“Pax Britannica”

本章主要从自由贸易和进化论的角度分析了英国称霸世界的道德基础,并指出自由竞争通过进化论被提升为人类进步的关键,但“天择”(natural selection)既没有目的,也没有方向。所以,人类的进步是无法衡量的。这是当代西方危机的一个主要原因。本章所讨论的天择,也点明了本篇的题目:在与理性主义的竞争中,经验主义胜出,后者衍生出的个人主义、自由主义,再加上资本主义,成为西方现代文明的主流思想。从结构上说,本章延续了第十九章对于英国称霸的理论基础的分析:从亚当·斯密的经济理论,到边沁、密尔的功利主义,再到达尔文的进化论。从内容上讲,本章第一部分讲述了英国从乔治王朝(1714—1837)到维多利亚时代(1837—1901)称霸全球的时代背景;第二部分分析了英式自由贸易在不同时代的内涵和特征的演变;第三部分讨论了达尔文的进化论,提出“物竞天择”肯定了自由竞争的道德性,但“适者生存”却彻底颠覆了社会进步的意义[1]284。

本章的关键是英国经验主义旗下的学者对个人的演绎:始于洛克的“个人”和休谟的“自由”,经亚当·斯密演绎为“追求个人私利的自由”,到了达尔文更将其拓展为“个人竞争是整个人类生存的保证”[1]287。个人主义开始成为西方的核心意识形态,资本主义也得到了道德盾牌。西方个人主义和资本主义在取得巨大经济成就的同时,也开始给人类带来无尽的灾难。最为典型的就是社会达尔文主义为西方的战争、殖民、种族灭绝等暴行提供了所谓的理论依据。另外需要指出的是,英国学者的理论其实兼具个人和泛人思想,如亚当·斯密经济理论中的“追求私利可达公益”、边沁功利主义中的“追求最大多数人的最大快乐”、达尔文进化论中的“从个体变异,通过自然选择和遗传,带来群体的生存延续,而非单是个体的生存”等。但由于“唯一真”的文化基因存在,他们只能用“一只眼睛看世界”,没有工具来处理非极端的思想,最终走向了极端的个人主义。我对本章的问题主要有:(1)英国殖民政策的演变:从直接占领到殖民地到其势力范围,殖民政策是如何演变的?为何英国对待印度与中国的政策有明显区别?(2)功利主义与自由贸易的关系是如何发展的?(3)“大英太平”(Pax Britanica)的来源?(4)西方古代享乐派到近代功利主义是如何演变的?

本文讨论的主题是“Pax Britannica”。

Pax Britannica一词是拉丁文,英文为British Peace。该词在国内学术界有多种译法,诸如“英国(不列颠)和平”“英国治世”“英国霸权”“英国治下的和平”“英国霸权治下的和平”等。其中,使用“英国和平”的学者居多。但是,“和平”一词并不能完全表达其意,而“大英太平”[1]281更为合适。原因主要有二:其一,中文“和平”与“太平”的词意不同;其二,Pax的意义有深刻的历史背景,与中文中“太平”一词的含义更为相似。

Pax为罗马神话中的和平女神(Goddess of Peace)帕克斯,她源于希腊神话中的和平女神厄瑞涅(拉丁语:Eirene)。据此,中文一般把Pax译为“和平”,与英文Peace相同。但中文“和平”与英文Peace一般指没有战争的状态,是一个相对的概念,特别用来形容两个或多个国家战争中的停战时间。在西方语境下的国际关系中,国与国之间战争是必然的。在西方历史上,和平时期是极为短暂的,而战争却是连绵不绝。而“太平”一般与“天下”连用,组成成语“天下太平”【最早出自《吕氏春秋·大乐》:“天下太平,万物安宁”】。“天下”是中国传统世界观中的整个“世界”。中国的天下观,不同于西方近现代的民族国家。中国“家国天下”的观念有着极强的包容性,而没有西方民族国家的排异性。“天下太平”是中国社会的最高追求,形容大一统的国家平安无事,即国泰民安。所以,“太平”是一个绝对的概念,太平是长久的,而战乱只是临时且偶然的。

“大英太平”有着深厚的西方文明历史背景,该词是“罗马太平”(Pax Romana)的类比(analogy)。19世纪的英国,借助与罗马帝国的类比来宣传英国女王统治的合法性,以加强国家建构,强化国家认同。古罗马在古希腊文明的基础上建立了一个地跨欧亚非的庞大帝国。罗马帝国的“五帝时期”(Five Good Emperors,公元前27年—公元180年)是帝国的黄金时代:一统与秩序,安定与繁荣[1]43,这就是“罗马太平”。虽然罗马帝国在内忧外患中走向衰亡,却在政治、经济、宗教、艺术、建筑等领域影响着西方世界。后世的西方学者一般认为罗马帝国是历史上最强大的国家。直到近现代,西方诸多国家仍然以“罗马继承人”自居。最著名的当属神圣罗马帝国、俄罗斯帝国、法兰西第一帝国、德意志第三帝国等,都曾对罗马帝国的传统极力模仿。随着国力增强,19世纪末,英国也开始对外宣称自己是罗马帝国的唯一继承人。从维多利亚时代到爱德华时代(1901—1910),英国进入全盛时期,击败了欧洲宿敌,控制了世界上1/4的人口,其殖民地遍布各大洲,号称“日不落”帝国。因此,在庞大疆域和经验主义道德观的支持下,英国宣称本国重现“罗马太平”,甚至超越了当年的罗马帝国。“大英太平”是“罗马太平”的现代化身,正如英国保守党党魁迪斯雷利1872年在“水晶宫演讲”中提到的,英国将会是一个现代的罗马。在“大英太平”的19世纪—20世纪初,英国称霸全球,维持着“霸权和平”(hegemonic peace)。虽然每年都有小规模殖民地战事,但欧洲总体保持和平与稳定,较大的战事只有对俄的克里米亚战争和南非的布尔战争。

“大英太平”与“罗马太平”的密切关系还表现在,“罗马太平”是基督宗教得以在西方世界广泛传播的基础。基督宗教在罗马帝国传播之初,只是众多被征服民族之一的宗教,并未引起帝国太多关注。但随后罗马帝国逐渐意识到基督宗教的巨大影响力,并开始利用其影响巩固帝国统治;基督宗教也利用罗马帝国的统一与稳定的社会环境进行快速传播与发展。最终,基督宗教逐步取代了罗马帝国的多神信仰成为国教,同时也取代了蛮族的多神教或原始宗教,将帝国境内的贵族、平民、奴隶,甚至是帝国边疆的蛮族,都统一到基督信仰之下。从公元413年开始,希波的奥古斯丁历时13年完成了巨著《神的国度》,他提出两个国度的概念:神的国度与人的国度。“神的国度”的理念演变出“基督王国”(Christendom)的理想[1]44。基督徒宣扬罗马帝国的统一和秩序是神的刻意安排,以便基督信仰可以在西方世界广泛传播。因此,泛世的基督之国可以在罗马帝国的政治基础上得以建立[1]43。“罗马太平”是基督太平(Pax Christi)的基础[1]43。同样,英国维持着广袤疆域和众多人口的和平与安定,使得英国传统的基督宗教以及新兴的经验主义、个人主义、自由主义和资本主义等意识形态能够在世界范围内传播。虽然在20世纪初,英国霸权旁落,“大英太平”瓦解,但源自罗马、经英国加工的文化基因在美国生根发芽,造就了影响至今的“美国太平”(Pax Americana)。

参考文献

[1] 梁鹤年. 西方文明的文化基因[M]. 北京: 生活·读书·新知 三联书店, 2014.

英式自由贸易的真相

在一系列前提条件下,1780—1820年,以蒸汽机为动力的生产方式的第一次工业革命最终发生,它为英国创造了巨大的社会生产力。在此期间,英国工人的劳动生产率提高了20倍,英国工业产值占全球工业产值的51%,进出口贸易额占全球的25%,铁路里程超过1万km,伦敦成为世界金融中心。第一次工业革命也引发了英国经济结构和人口结构的巨大变化:农业在英国国民经济中的比重下降到21%,农村人口比重下降,城市人口占全国总人口的比例超过50%。英国从一个农业国发展成为一个工业国,因此获得“世界工厂”的称号,成为当时世界上最强大的国家。

工业革命所引发的社会生产,迫切需要广阔的市场。英国当时生产出的工业产品质量好、价格优惠,因此打败其他各国的产品而大行其道,此时,英国资产阶级迫切要求实现经济自由,而斯密的自由贸易理论恰逢其时。斯密认为,“管得最少的政府就是最好的政府”,政府的职能应局限于保护国家、维护公正与秩序、提供公共产品等方面。因此,斯密的自由经济思想在当时成为自由贸易政策,因其完全符合当时英国当时经济发展的利益。英国向外出售附加值高的产品赚钱,以低价格进口原材料,通过这过程赚取大量利润。到1860年,英国已是全球最大的贸易国家,盛世如虹,史称“大英太平”(Pax Britanica)。

到19世纪下半叶,以石油为能源、以内燃机为动力的第二次工业革命开始,在这个过程中,金融家取代了工业家,金融资本主义则取代了工业资本主义,这意味着工业的资产落入并不直接参加生产的金融家手中。以工业生产为主导的英国渐渐没有了优势,1872年,英国保守党发表了“水晶宫演讲”(Crystal Palace Speech, 水晶宫原为首届世博会而建,向全球展示大英帝国的强盛)[1],宣布以武力保护英国的利益。原来鼓吹优胜劣汰的自由贸易偃旗息鼓。

参考文献

[1] 梁鹤年. 西方文明的文化基因[M]. 北京: 生活·读书·新知 三联书店, 2014.

达尔文的进化论第一次系统地阐明了生物进化的原因,推翻了神创论的统治地位。西方人将达尔文的进化论解读为“它肯定人类社会的自由竞争,竞争是人类进步的动力,自由竞争就是道德的”。

自由贸易竞争有如一场看似公平的拳击擂台,无论体重级别谁都可以上台一决高下。身强力壮者自然占尽优势打败瘦弱力薄者,所谓自由竞争,即胜者为王。制度、标准、门槛都是英、美等西方国家定下的,当其占尽优势时,极力鼓吹自由贸易,要求别国开放国门、取消贸易壁垒和关税保护等;一旦其优势不再,便不能容忍他国比自己强,对他国横加指责、肆意制裁。当今的全球自由贸易显然已失公平,是发达国家对发展中国家毫无节制、没有约束的竞争。“适者生存”一词是为没有约束的竞争所作的辩护。经济自由竞争的最终结果是优胜劣汰,强者愈强,去向垄断。垄断一旦形成,自由竞争的所谓(程序)公平就变得毫无意义。

在中国,“适者生存,优胜劣汰”的自由竞争机制表现在社会层面上,其目的不是消灭不适者,而是鼓励人们通过自身勤勉不断进步、不断改善自己。人类社会真正的进步源于人对贫困和失败的害怕而产生的改造世界的主观能动性。对待懒惰者不是将其淘汰,而是迫使他们努力。振兴乡村计划、土地复垦脱贫计划,中国正举国之力脱贫济困,对贫穷痛苦的恐惧激励着每一个人去积极调整自我,以适应新的经济形势。

个人认为,达尔文的进化论是一种生物的进化机制,有一定的积极社会含义,但以此分析和完全解释复杂的人类历史和社会进化过程,不甚合理。

本章围绕“自由竞争”这一核心概念展开:内容上,前半部分介绍了19世纪英式自由贸易的来龙去脉,后半部分则阐释了这种经济手段具有的道德价值;结构上,前半部分描述“现象”,即英式自由贸易,后半部分则解释“本质”,即自由贸易的哲学基础和理论推演。“自由竞争”作为经济领域的概念,已经有很多种方式解释其内涵。笔者认为,本章的精彩之处在于其透析了“自由竞争”这一原本中性(不包含道德价值判断)的概念是如何被推演为有助于社会进步的“金科玉律”的(至少听上去是“好的”)。本文尝试通过两个层面呈现这一推演过程:现象描述(是什么)和理论解释(为什么)。

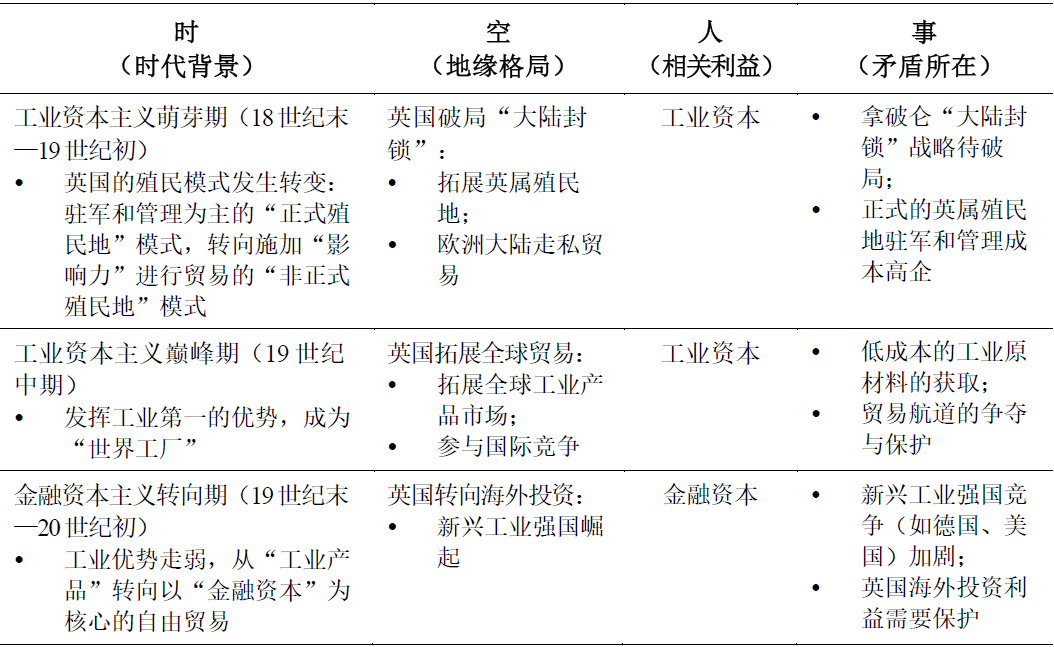

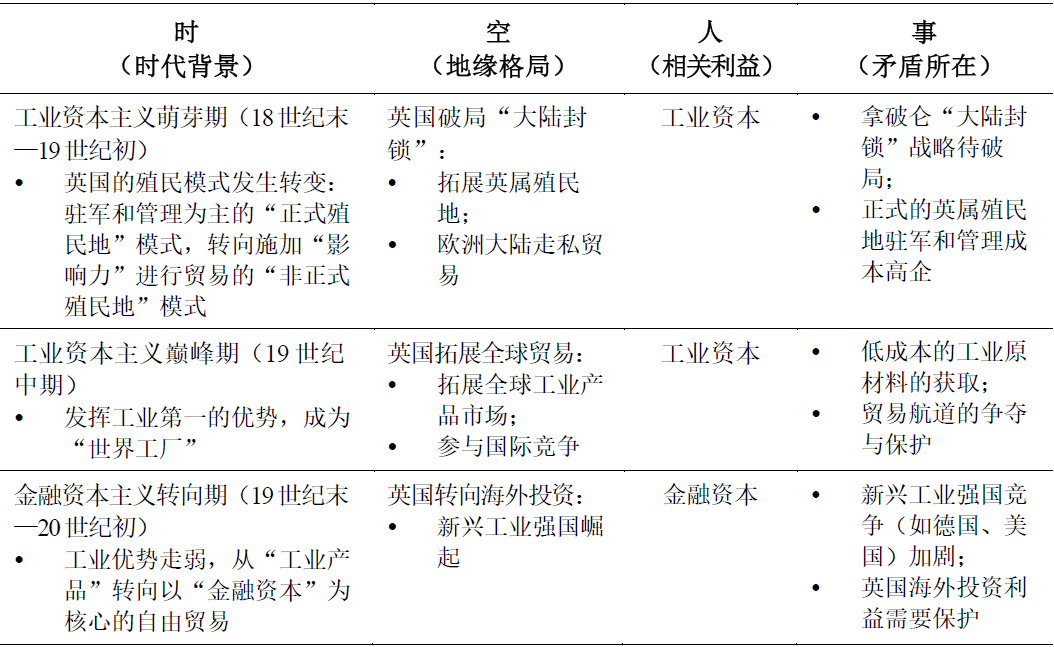

本文借鉴“时、空、人、事”的分析方法[1]55,梳理19世纪英式自由贸易“是什么”(表1)。其中,“时”,即英式自由贸易不同阶段的时代背景和历史时期;“空”,即英式自由贸易涉及的地缘格局;“人”,即英国贸易涉及的主要相关利益(而不是利益主体);“事”,即自由贸易的主要矛盾所在。

表1 19世纪英式自由贸易的“时、空、人、事”概览

19世纪英式自由贸易大致分为三个历史时期,即工业资本主义萌芽期、工业资本主义巅峰期、金融资本主义转向期,每一个阶段都鼓吹“自由贸易”,目标都是实现英国经济利益最大化,但“自由贸易”的经济内涵和经济手段不同。当英国工业产品具有绝对优势时,英国倡导工业产品自由竞争,实际上是对工业欠发达的市场参与者进行“降维打击”,以攫取最大经济利益;当英国工业产品优势走弱,无法维持市场的绝对优势、无法获取高剩余价值时,英国则转向海外投资,通过金融资本运作攫取最大经济利益。

当然,不管哪个时期,“自由贸易”的实现都需要强大的“英军”作为保障,以保护贸易航道和海外投资等。然而,经济上的繁荣和军事上的强大,都不足以成为英式“自由贸易”具有道德价值的原因。也就是说,即便这种英式自由贸易可以带来经济繁荣,为什么这种繁荣就是道德的?如果只有大英帝国的子民可以享受这种繁荣,为什么他们就是幸福的?

2 “理论解释”(为什么)

本章在后半部分分析了英国如何通过理论构建推演出大英“自由贸易”或自由竞争的原因,阐释了无论是在个人层面还是在社会层面,自由贸易都是道德的。这种从“个体”到“群体”的推演逻辑大致有两条。

第一,斯密的追求私利可达公益(个体自由→以私利为起点的竞争→生产要素的有效分配→社会财富的增加,实现社会公益),以及边沁和密尔的功利主义理论(个体本质是追求享乐→好的社会应建立可以增加快乐的系统→最大多数人的最大快乐是衡量好的社会的标准)。

第二,达尔文的进化论(自然世界中个体基因变异→经过自然选择并遗传→种群适应环境的生存能力增加),以及斯宾塞的社会达尔文主义(个体是社会进步的基本单位,个体特质不同,因此可通过竞争优胜劣汰,实现适者生存,最终实现人类社会整体的进步)。

个人认为,以上理论之所以能广为流传并被用于解释19世纪英式自由贸易,是由当时的历史背景推动的,或者说是顺“势”而为的。19世纪大英帝国通过自由贸易成为世界经济霸主,在知晓了这个结果后再去找理论依据,哪怕是诞生于几十年前的(老)理论(比如斯密和边沁的理论),一样可以“拿来”证明自己的正当性,然后“推销”给世界。本章“自由贸易”的概念是典型,近期美国鼓吹的“公平贸易”(fair trade)亦如是。所以,“现象”还是“真相”需要思考——是遵循“理论”产生结果,还是为结果套上道德价值的外衣?这些都需要我们分辨,而不是想当然地判断好或不好。

参考文献

[1] 梁鹤年. 以人为本规划的思维范式和价值取向[M]. 商务印书馆, 2019.

作者:李媛,加拿大女王大学地理与规划系,博士研究生

第二十章 资本成形:达尔文的“自由竞争”是天演原则

第二十三章 自由、功利压倒平等意识:资本主义腐蚀共产主义

第二十四章 自由、功利战胜民族意识:资本主义击败国家主义

第二十五章 自由、功利取代生命意义:资本主义吸纳存在主义

第二十七章 “不损害别人自由的个人自由”是不可能的

第二十九章 民主:“是人民的、由人民的、为人民的政府”可能吗?

第三十三章 “唯一、真”、“人、个人”两组文化基因的纠缠:民族性格、时代心态、历史背景与契机的互动

相关阅读

梁鹤年先生课堂拾锦 · 散记

原文始发于微信公众号(国际城市规划):梁言实录 | 梁鹤年先生课堂拾锦 ·《西方文明的文化基因》读书心得(二十)

规划问道

规划问道