引言

本文在《深汕特别合作区总体规划(2017-2035)纲要》(以下简称“规划纲要”)的基础上,对该地区水资源承载力进行分析。在规划确定的发展阶段内,以可预见的技术、经济和社会发展水平为依据,按照可持续发展的基本原则,在满足区域生态水量并经过科学优化配置的条件下,该地区水资源可以支撑的最大的、协调发展的城市规模。

为解决深汕特别合作区(以下简称“合作区”)水资源承载能力与城市规划规模的协调发展问题,合作区的规划纲要在编制过程中,就保障地区水资源利用的可持续性、城市规划编制的科学性、社会经济条件与水资源开发水平的协调性等方面进行了探索与研究。

2014年,习近平总书记就保障国家水安全问题发表重要讲话。讲话站在党和国家事业发展全局的战略高度,精辟论述了治水对民族发展和国家兴盛的极端重要性,深刻分析了当前我国水安全的严峻形势,系统阐释了保障国家水安全的总体要求,明确提出了新时期治水的新思路,即“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”。目前在国内全面开展的国土空间规划编制要求提出,研究水资源承载能力,制定水资源供需平衡方案,提出优化用水结构的建议,缺水地区要以水资源承载能力作为刚性约束条件。因此,城市的水资源承载能力成为国土空间规划以及城市规划制定的重要前提条件。

城市水资源承载力的具体内容,可以定义为在规划确定的发展阶段内,以可预见的技术、经济和社会发展水平为依据,按照可持续发展的基本原则,在满足区域生态水量并经过科学优化配置的条件下,该地区水资源可以支撑的最大的、协调发展的城市规模。据不完全统计,截至2017年底我国已经编制了近百个不同层面的水资源承载力相关论证研究。

深汕特别合作区自2017年9月体制机制调整,决定深圳全面主导、以深圳市一个新功能区的标准和要求建设,城市定位发生重大变化。结合独特的区位条件,合作区未来将成为粤港澳大湾区向粤东沿海经济带辐射的重要战略增长极。

为解决合作区水资源承载能力与城市规划规模的协调发展问题,合作区的规划纲要在编制过程中,就保障地区水资源利用的可持续性、城市规划编制的科学性、社会经济条件与水资源开发水平的协调性等方面进行了探索与研究。

一 、合作区的水资源可利用量

一般的水资源支撑分析多考虑地区地表及地下的天然淡水资源;深度处理并回用工业和生活污水,可以扩大合作区的城市水资源利用范围;海水资源作为缓解沿海地区淡水资源匮乏的重要途径,也应当纳入考量。

1.1 地表及地下的天然淡水资源

1.1.1 降雨分析

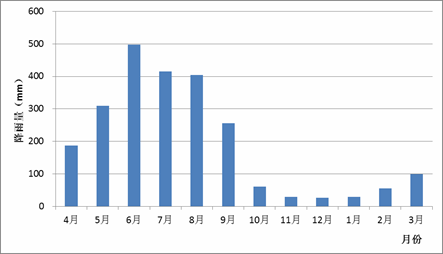

合作区内主要河流属典型的山区雨源型河流,径流由降水补给,径流特性与降水特性基本一致,洪枯悬殊,年内分配不均,降雨主要集中在4~9月,其降雨量占全年的87.2%,枯水期(11~4月)降雨量占全年的12.8%。

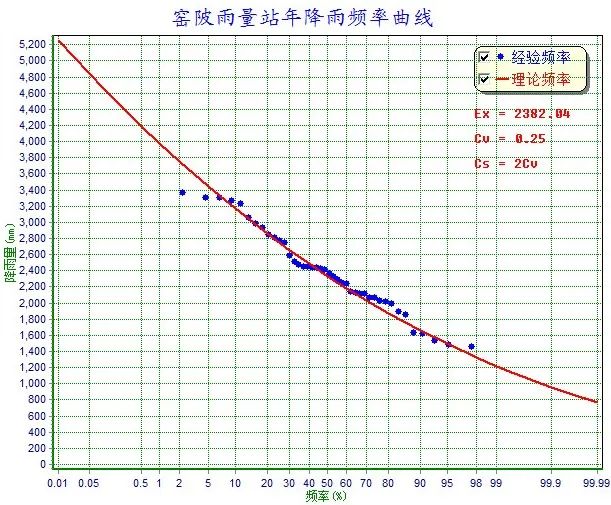

当地雨量站实测降雨量资料长短历时资料,对比《广东省水文图集》查算结果,多年平均降雨量及变差系数实测序列频率分析与水文图集查算结果接近。当地某雨量站实测降雨量频率频率曲线见下图,资料参数对比分析成果见下表。

因此,采用《广东省水文图集》等值线图查算的年降雨量及变差系数和年径流深作为降雨设计值是合理的。

1.1.2 径流分析

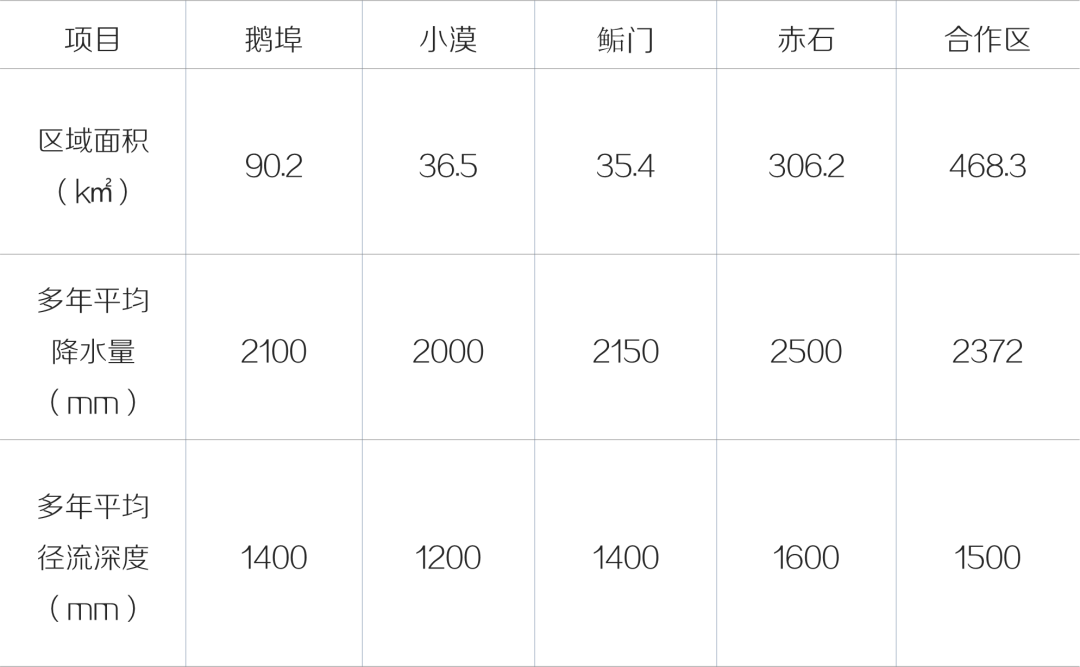

合作区的地表径流主要由降雨形成,设计年径流考虑基流和地表径流两部分,基流按照年径流总量7%考虑,地表径流占年径流总量93%。合作区径流基本情况、径流年内分配成果见下表。

合作区径流年内分配情况表(图片来源:作者绘制)

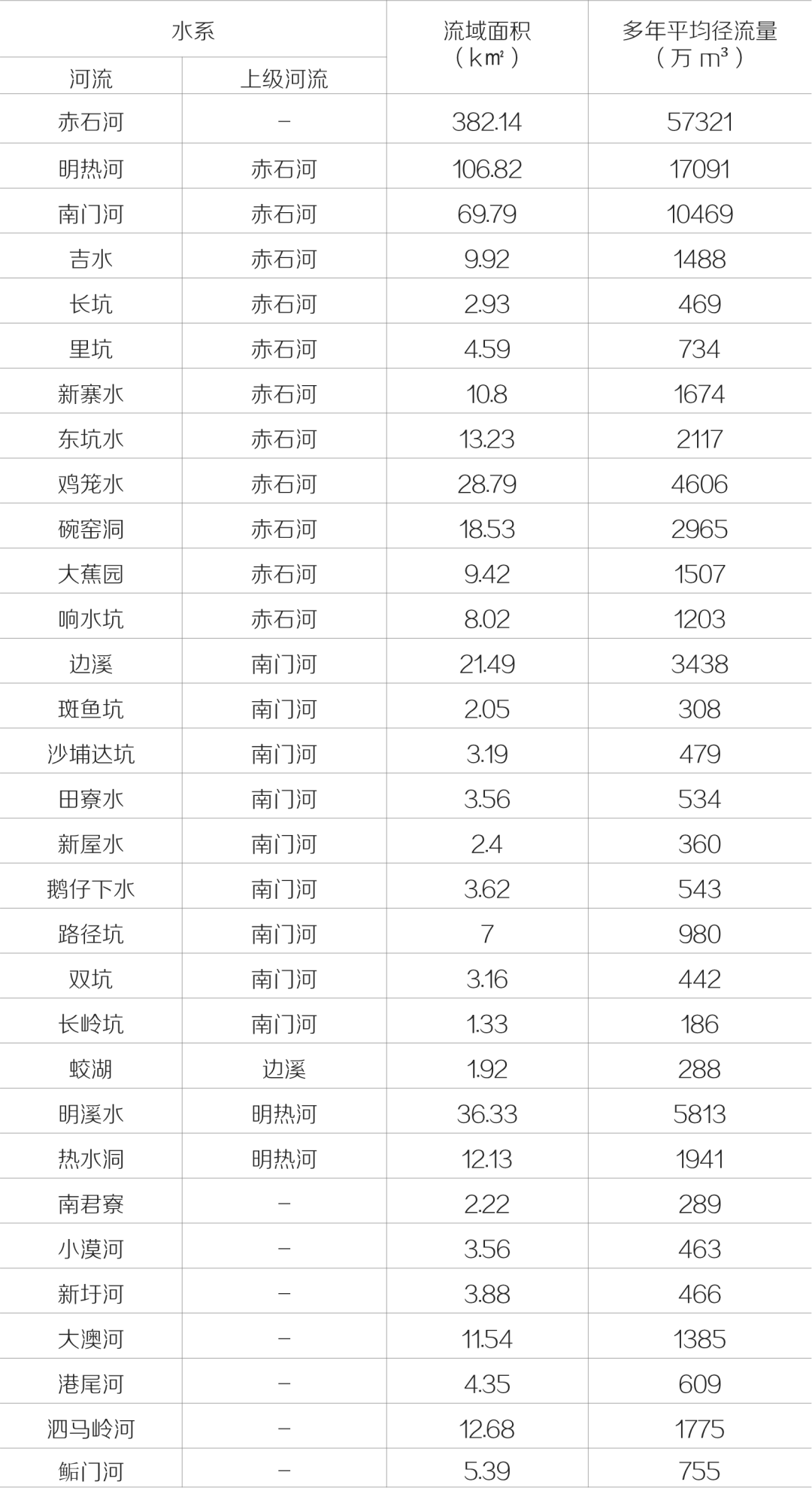

1.1.3 主要河流径流量

地表水资源基本上是以河流形式进行传送。合作区有两大水系,一部分属赤石河流域,流域面积占深汕特别合作区面积的81.6%;还有一部分为独立入海的沿小河,流域面积仅占深汕特别合作区面积的18.4%。其中,流域面积在50k㎡以上的主要河流为赤石河及其支流明热河和南门河。合作区主要河流多年平均径流情况见下表。

合作区主要河流多年平均径流情况表(图片来源:作者绘制)

1.1.4 地下水总补给模数

地下水资源量在山丘地区通常采用排泄量法计算,包括河川基流量、山前侧向流出量、潜水蒸发量和地下水开采净消耗量;平原区采用补给量法计算,包括降水入渗补给量、地表水体入渗补给量和山前侧向流入量。本次研究在确定流域分区或行政分区的地下水资源量时,扣除了山丘区与平原区地下水资源之间的重复计算量。根据合作区浅层地下水的补给、赋存和排泄特征,采用《广东省水资源多年平均地下水总补给模数分区图》查算结果,地下水总补给模数为29.8万m³/k㎡。

1.1.5 地表及地下的天然淡水资源总量

地表及地下的天然淡水资源总量是考虑了合作区在一定时段内地表与地下水资源补给的有效数量总和,即扣除了河川径流与地下水重复计算部分。在山丘区,由于降水通过下渗补给地下水,补给地表水后以径流形式排泄于河道,故地表产水量包含了地下水的重复计算量,水资源总量计算需以扣除地表、地下产水量的重复计算量;由于在一个封闭水资源补给系统中,地下水一般情况下其补充与补给量基本平衡,总体基本不变,因此水资源总量在数值上与地表水资源量基本相同。

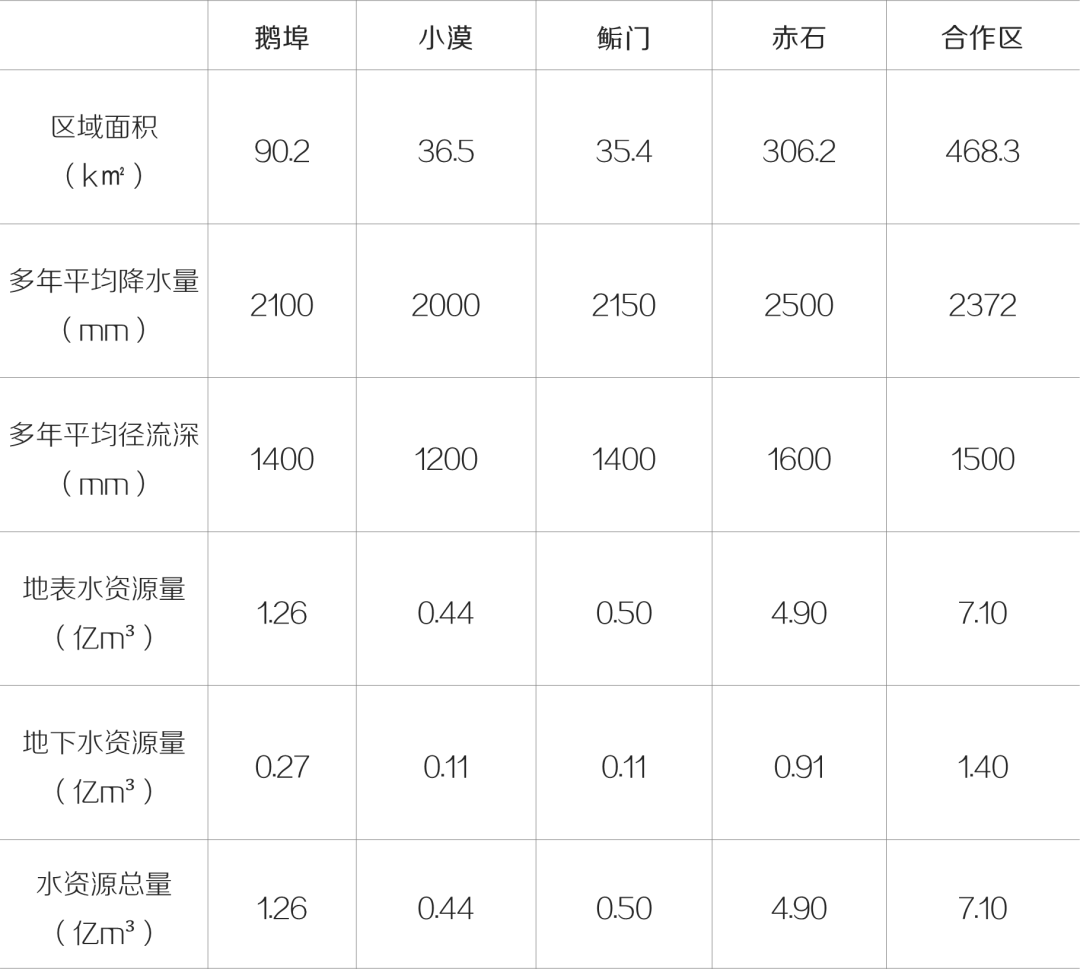

综合计算平均降水量、蒸发量径流深度等因素,合作区地表及地下的天然淡水资源总量为7.1亿m³/年,具体如下表所示。

1.2 可再生水资源

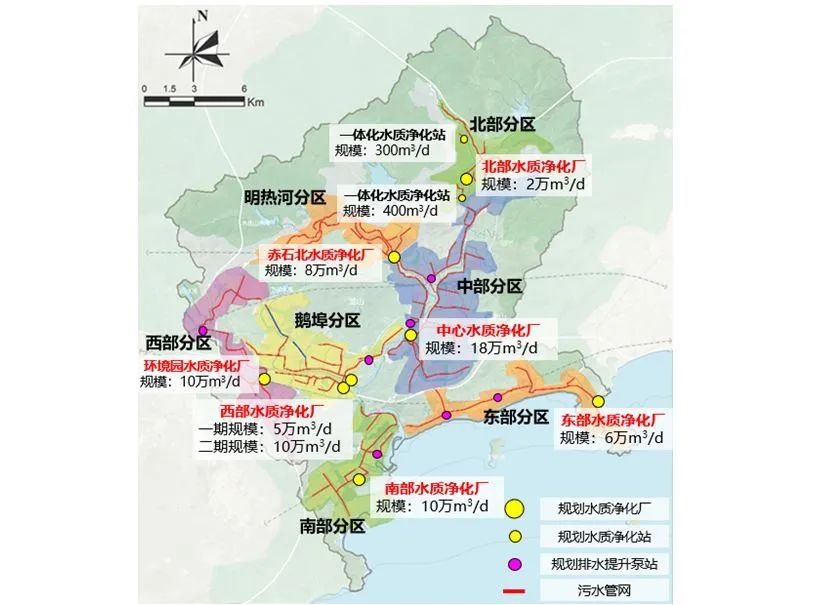

合作区规划纲要考虑污水收集处理与再生利用的便捷性与经济性,布局了适度分散的收集处理系统,将合作区划分为7个污水分区。至2035年,城市总体污水处理能力达到70万m³/日,设施用地控制规模为90万m³/日。合作区污水分区及收集处理设施规划布局见下图。

合作区污水分区及收集处理设施规划布局图(图片来源:作者绘制)

1.3 海水资源

合作区作为沿海城市,具有天然海水资源,区域内建有火力电厂,并规划建设垃圾焚烧发电项目,在海水循环冷却、海水淡化利用等方面存在有利条件。

二、合作区不同类型水资源开发利用条件

2.1 地表水

2.1.1 现状地表水资源利用情况

目前,合作区已建成一批蓄、引、提水工程并发挥作用,但由于总体调节性能较差,汛期洪水径流大多难于转化为可利用水量,且相当部分蓄水工程以灌溉为主,现状多年平均水资源开发利用率仅为7.2%,工程性缺水问题突出。

合作区现状小(2)型及以上蓄水工程28座,其中小(1)型水库5座及小(2)型水库22座。小(1)型水库以城乡供水为主,城乡供水保证率为97%;小(2)型水库以灌溉为主,灌溉供水保证率为80%。此外另有河道引水工程约39处。

2.1.2 规划水源工程可供水量分析

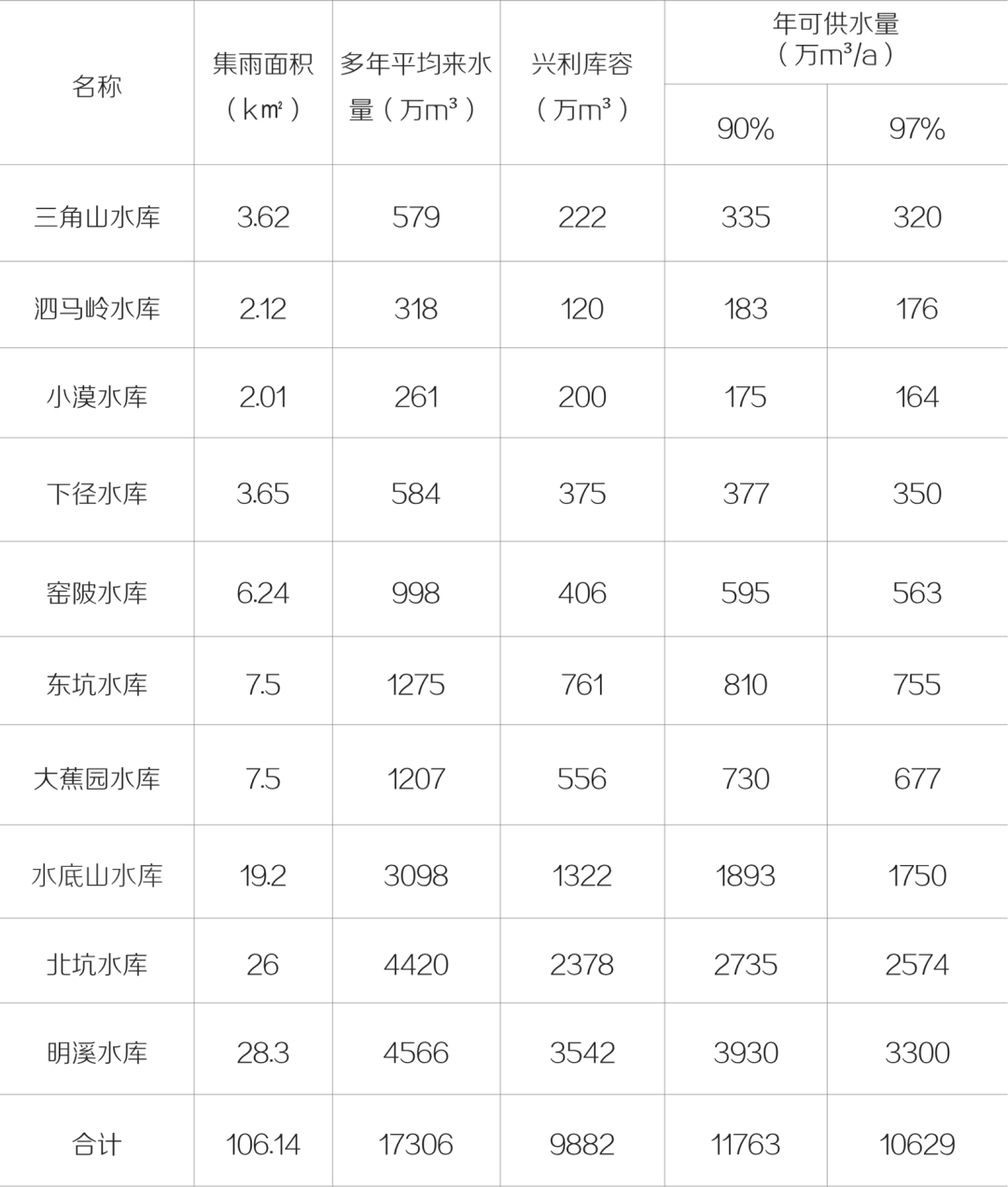

根据合作区水文地貌基础条件,并对具备建设供水水源工程的实地考察,可规划建设的主要水源工程有:水底山水库、北坑水库、东坑水库、大蕉园水库、明溪水库等。

将合作区内全部小(1)型水库和可能的规划工程全部作为供水水源的条件下,供水保证率97%条件下的年可供水量为1.0亿m³,具体见下表。

2.2 地下水

合作区地下水资源评价全部为山丘区,多年平均浅层地下水资源量约为1.02亿m³,按40%计算可开采量计算,约为0.41亿m³。

但是合作区地下水不适合作为饮用水水源。主要原因是该区域内含水层不厚,受海潮倒灌影响,地下水含碱严重,大都属于Ⅳ、Ⅴ类水体,不符合饮用水质标准。依据《广东省地下水资源区规划》,合作区位于地下水水源涵养区及地质灾害易发区,不宜开采地下水。

因此,本次研究不建议对合作区的地下水资源进行大规模开采。

2.3 再生水

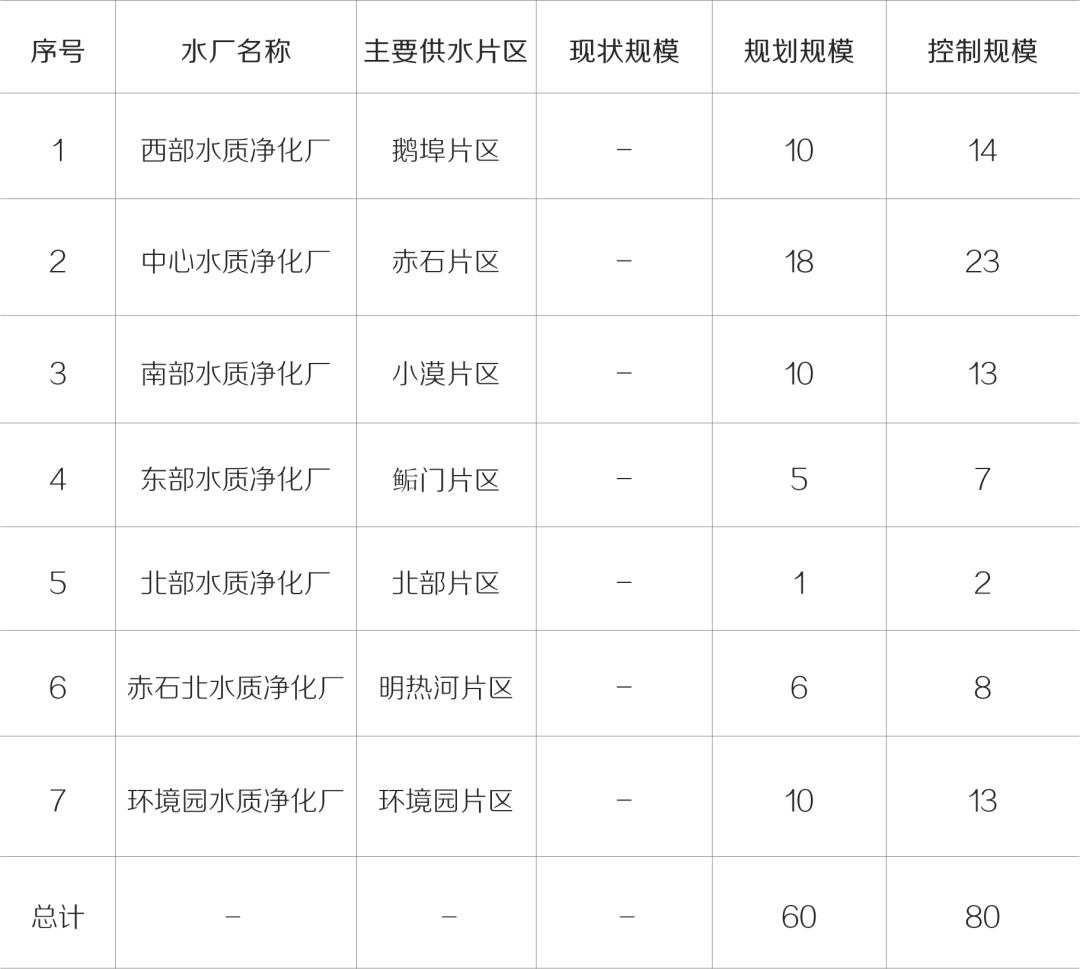

合作区规划纲要结合水质净化厂布局和再生水用户,全面布局了再生水供给设施。再生水主要用作景观生态用水、绿地绿化用水、电厂冷却用水、工业用水及市政杂用水,在远期条件成熟的情况下可以替代部分生活杂用水。2035年合作区建成水质净化厂7座,同步建设再生水设施规模为60万m³/日,其中供应城市用水规模(不包括农业和生态环境用水)30万m³/日,再生水设施用地规模按80万m³/日控制,具体如下表所示。即合作区再生水资源可利用总量为2.9亿m³/年。

深汕合作区2035年再生设施一览表(万m³/日)(图片来源:作者绘制)

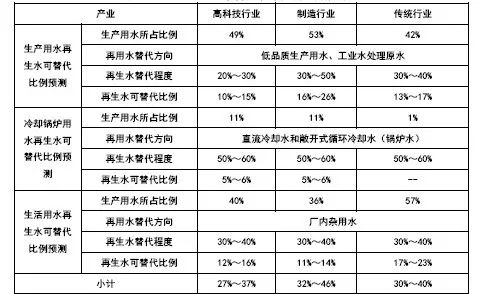

工业用水再生水可替代比例预测表(图片来源:深汕水资源专题)

2.4 海水

合作区海水利用具有得天独厚的自然条件,可积极发展经济技术合理的海水淡化方式。近期海水淡化以技术跟进与储备为主,开发小规模试验性海水淡化设备,同时鼓励海水淡化技术创新,促进海水淡化应用。远期随着淡化技术提高和制水成本降低,考虑建设大规模的海水淡化厂,逐步提高海水淡化利用率,将海水淡化作为城市第二水源参与城市供水。合作区非常规水资源供给设施规划布局如下图所示。

三、不同城市发展阶段对应的水资源承载能力

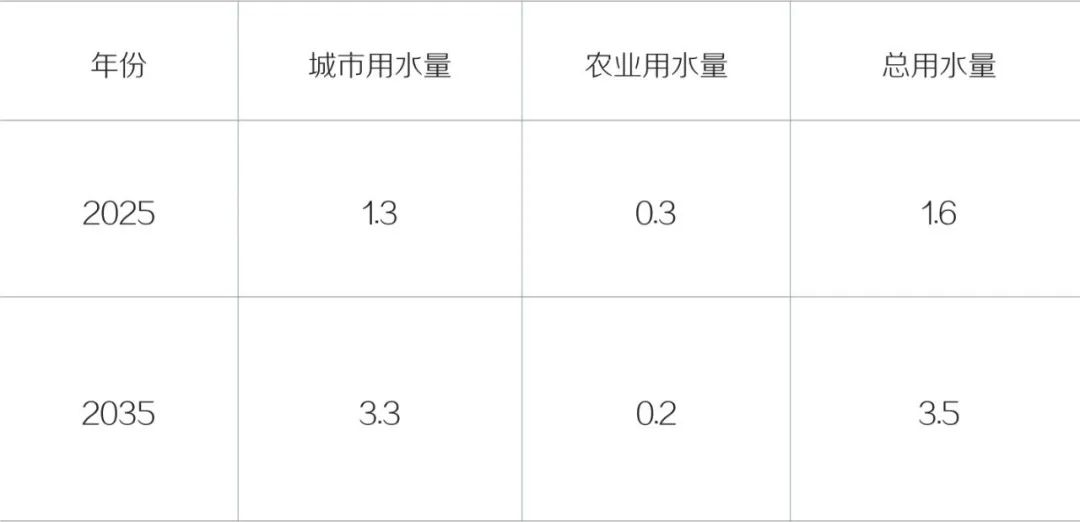

根据合作区规划纲要对城市用水及农业用水的预测结果,综合城市用水量以及农业用水预测结果,确定2025、2035年合作区用水总量分别为1.6、3.5亿m³/年,如下表所示。

通过对不同水源的供水条件进行比较分析,为满足城市用水需求,还需要通过境外调水来进行补充,具体如下表所示。

为保障合作区具备充分可靠的水资源承载能力,需要构建依托区域、立足本地、非常规水为补充的多渠道水资源供应格局,力争实现水资源的供需平衡。

根据合作区未来城市用水需要,启动引水及配套工程,建设分质供水系统,推动污水再生利用工程建设,适时启动海水利用工程。至2035年,合作区非常规水资源年利用量达到2.2亿m³以上,其中供应城市用水量不低于0.7亿m³。充分预留海水淡化厂用地,将淡化海水作为城市的重要备用水源。

参考文献:

作者

汪洵,毕业于哈尔滨工业大学环境工程硕士,现任职于深圳市城市规划设计研究院

编辑、排版 / 陈程

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):水资源承载力与城市协调发展研究——以深汕为例

规划问道

规划问道