【文章编号】1002-1329 (2020)12-0070-07

【中图分类号】TU985.12+8

【文献标识码】A

【doi】10.11819/cpr20201209a

【作者简介】

精彩导读

“非城市建设用地”是由“城市建设用地”派生而出的概念,是指在城市规划区范围内不得用于城市建设的土地[3]。非城市建设用地规划是针对传统城市规划偏重建设用地规划、对规模扩张控制难的问题,通过转换“图底关系”,优先城市生态保护和规模控制,以控制非城市建设用地的途径管理城市增长[4]。

非城市建设用地规划,作为一种控制城市蔓延、改善城市环境的方法,早在1990年代中期就在深圳市得到实践,之后在成都、重庆、杭州、南京、无锡、苏州、厦门等其他一些大城市陆续开展[5]。作为一种新类型规划,非城市建设用地规划目前依然存在很多问题,例如非城市建设用地的概念不清晰、对应的具体用地分类尚不明确、各大城市的规划思路与方法相差较大、规划实施难度大等[6-7],但这并不妨碍相应规划探索的持续进行。

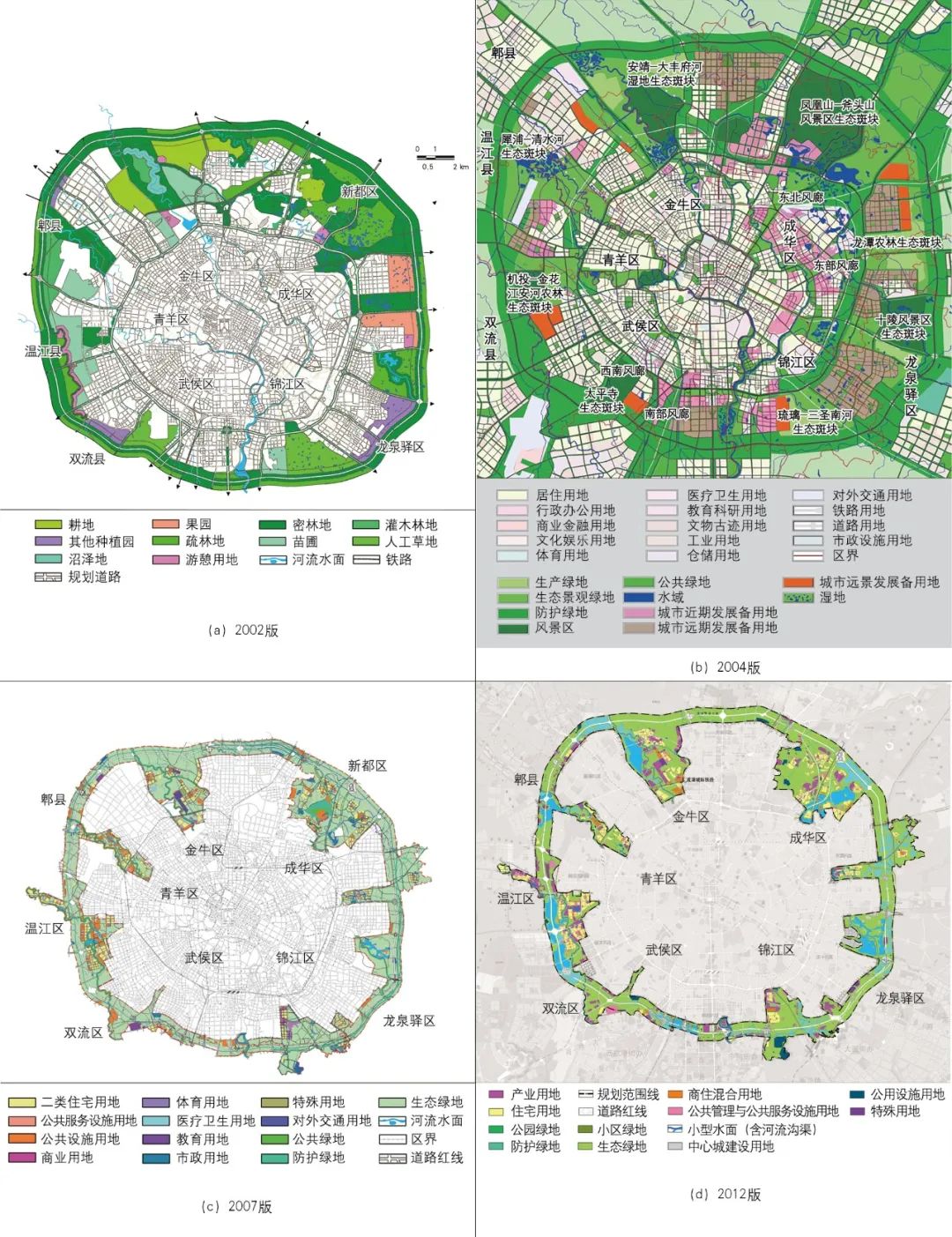

成都市从2002年开始探索中心城区非城市建设用地规划,历经2002、2004、2007和2012共4个版本①(图1),最终于2012年底以立法的形式确立了中心城区非城市建设用地规划的法律地位②。回顾成都市十年的规划探索历程,生态保护与经济发展的矛盾及规划应对一直是贯穿其中的主线,覆盖了规划工作的方方面面,已有的文献主要讨论规划编制技术[8-11],对该问题的研究较少。本文通过详细对比四版规划,揭示成都市中心城区非城市建设用地规划应对生态保护与经济发展矛盾的主要方法。

▲ 图1 四版成都市中心城区非城市建设用地规划布局

Fig.1 Layout of land use in the four versions of non-urban construction land planning of Chengdu

2007年,由于成都中心城建设拓展超过了2002、2004版的规划预期,并需与当时正在修编的成都市城市总体规划进行衔接,规划范围缩小为198km2,称“198”地区③。2007版规划以破解城乡二元结构矛盾和解决“三农”问题作为主要目标,规划思路及方法相对2002、2004版规划有较大改变。2008年“198”地区实现类似城市建设用地的控制性详细规划满覆盖。

之后,由于“198”地区内的部分城市建设用地纳入中心城区建设用地统一考虑,非城市建设用地范围进一步缩小为187km2,继而更名为“环城生态区”。2012版规划的主要工作是根据各区(市)县具体的发展需求和项目的实际情况调整规划用地布局,并结合《成都市环城生态区生态湖泊水系规划》进一步优化生态环境规划,为立法保护做准备。2012年底,成都市正式出台《成都市环城生态区保护条例》,标志着历时十年的成都市中心城区非城市建设用地规划暂告一个段落。

2002—2012年期间,成都市地区生产总值年均增速达16.7%,2012年地区生产总值在副省级城市排名中升至第3位,仅次于广州和深圳。其中,成都中心城区一直是经济发展的主要载体,中心城五城区地区生产总值占全市总量的比例一直保持在40%左右,造成中心城区生态保护与经济发展的矛盾十分突出。

尽管成都市在1995版城市总体规划中就提出建立卫星城、承载城市新增人口,但事实上中心城“单中心格局”一直未能真正破解。2000—2010年中心城城镇人口增量180万人,超过二、三圈层的总量[12]。1995版城市总体规划预期2010年中心城常住人口达到270万人、建设用地面积226km2,而实际上2010年中心城常住人口已经达到550万人④、建设用地面积约380km2[13],分别比预期高出104%和68%。在中心城人口快速集聚,且人均城市建设用地仅约70m2的较低水平下,城市发展与生态保护之间存在的矛盾导致中心城区非城市建设用地规划需要不断地调整应对。

▲ 表1 规划目标关键词句一览

Tab.1 Key expressions of planning objectives in the four versions of the plan

▲ 表2 规划功能引导一览

Tab.2 Comparison of land functions in the four versions of the plan

注:2008年汶川地震之后,成都市的所有规划均突出了应急避难功能。

2007版规划首先对现状人口及建设用地进行了详细调研。根据该版规划现状统计:2005年底,该片区现状人口以农村人口为主,总人数约22万人;现状建设用地74km2,合法的建设用地为62km2(包括21km2国有建设用地及41km2集体建设用地)。在此基础上,规划一方面强调前两版规划提出的生态保护、农业生产等功能,提出将农业和生态景观合二为一,打造郊区农业生态景观;另一方面,为控制城市用地蔓延、维护“扇叶式发展格局”,规划提出以区(县)为单位,根据现有建设用地的实际情况进行拆除、保留或优化,控制建设用地总量,优化空间布局形态。规划明确提出发展旅游休闲、商务会展等现代服务业,并且发展一定住宅,承接部分中心城区向外疏解的居住功能;此外还明确了预留城市大型基础设施走廊的功能。2012版规划大致延续了该思路,总体控制该区域建设用地总量在50km2左右(表3),构建以湖泊湿地为主的环城生态格局,并进一步细化了生态用地的具体功能。

▲ 表3 规划用地构成对比

Tab.3 Comparison of land use composition in the four versions of the plan

注:为方便对比,本表仅将各类规划用地归纳统计到四大类用地。

规划功能的变化,反映了2007年后成都市对该区域做出的权衡与选择:考虑生态保护需要,政府投入大量人力财力对生态系统进行修复和管控,另外作为城乡统筹的试验区,需要一定产业发展支撑,也需要大量的资金用于提升公共服务和基础设施;但在资金需求与现实的财政供给能力之间有很大缺口的矛盾下[16],对于占到中心城总面积约三分之一的非城市建设用地范围,保留和发展一定的城市功能成为最终的选择。

2002、2004版规划为概念总体规划深度,并对重要片区进行了引导性概念规划。为统筹城乡规划管理,适应多元化的功能发展需要,2007版规划参照城市分区规划的内容深度制定了总体规划,各个片区以总体规划为依据编制完成了“198”地区的控制性详细规划。2012版规划则主要为控规优化,重点加强了对各个湿地公园空间管控指标,直接指导各个生态公园的设计。

4.3.2 用地分类

▲ 表4 规划用地分类一览

Tab.4 Classification of land use in the four versions of the plan

注:(1)因各区项目建设时序差异,2007版规划出现了用地大类与中类、小类并存的情况。例如,若某地块已建成或已确定某公共设施项目,规划则细分到了用地中类或小类(如公共服务设施用地、体育设施用地、医院用地);若尚未确定项目,则仅规划为大类(如公共设施用地)。

(2)2007版规划中,小区绿地为原《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90)中R类用地下的绿地,即“居住小区及小区以下的小游园等用地”;2012版规划根据现状建设情况进行了保留。

4.3.3 规划管控措施

2002版规划的生态管控措施包括两方面:一是提出了生态单元的发展策略,如尽量保护现有植被、采用复层植被结构、沿水系密植防护林、严控污染等;二是控制生态廊道,明确河流和主要道路两侧控制区宽度。2004版规划增加了专章的保护与规划控制,按照非城市建设用地的重要性、现状情况和实施时序进行分级、分类、分期管控,对绿线、蓝线、黄线和红线提出具体控制要求,并制定了重要片区的控制导则。

2007版规划借鉴了城市规划传统的空间管制方法,采取“三区”“四线”划定方法进行管控。2012版规划中无专章的生态管控内容,但是细化到以湖泊水系为主的生态用地控制中。对规划的河流水体细分为湖泊、湿地和小型水面(含河流沟渠)三类,以突出对水体的管控,另外对接原国土部门对集体建设用地的管控办法,预留了一定的“漂浮指标”,不在控规图中硬性规定,而是根据实际项目的需要灵活配置。

总体上,随着规划管控目标的逐步清晰,城市规划管控手段越来越具体。此外,随着生态保护与经济发展矛盾的日益具体化,生态空间与建设用地的争夺不再局限在总体格局上,而是细化到具体的用地斑块或详细的产业项目上,以至在2012年环城生态区规划法定化之前,规划布局方案因产业项目需求而频繁调整。

2002版和2004版提出了一个较为理想的生态格局的控制思路,但这两版规划未充分考虑现状建设用地的实际情况和内生发展需求,由于缺乏实施动力和管控手段,在实际操作中难以实施。因此编制后只能束之高阁,并未能真正有效遏制中心城区的“摊大饼”趋势,非城市建设用地内的生态保护范围也不得不相应缩小。据统计,2002—2007年间,与中心城扇叶式发展模式不相符的“摊大饼式”蔓延面积占比87%⑥。

2007版规划总体以生态保护为主,兼顾现实和经济发展客观的需要。一方面,根据现状情况,每个区(县)根据所占比例关系考虑一定的建设用地,以提升区(县)组织规划实施的积极性[9]。建设用地通过“岛式布局”避免用地粘连。国有建设用地和集体建设用地统一规划使用,集体建设用地整理集中流转,实现土地资源向土地资本的转化。优化土地使用性质,允许发展符合要求的现代服务业,促进经济发展。支撑系统方面,提高公共服务、基础设施的配套标准。此外,该地区的规划全面纳入城市规划管理体系,实现统一的规划、土地、建设、房屋管理。原规划局联合原国土局等部门出台了一系列相关政策⑦,为“198”地区的发展提供了多方位配套政策支撑。成都市级每年下达目标任务,督促区(县)加快建设。实施主体主要是各个区(县)投资公司、城投集团或各区政府。

2012版规划目标主要为控制建设用地总量,生态用地以“湿地公园”的形式落地。相比前三版规划的农林用地,以湿地湖泊为主的生态用地进一步遏制了未来转变为城市建设用地的可能。同时,成都市围绕该区域内集体建设用地使用出台了诸多文件,为该地区提供了土地使用、经济增长、社会发展、政策创新等多方位指引。另外,成都市随后编制了《成都市环城生态区生态项目规划设计导则》等,将建筑形态管理等城市建设用地规划管理手段进一步延伸至非城市建设用地,促进非城市建设用地建筑形态与生态环境更加融合[18]。

2012年,成都市以立法的形式出台了《成都市环城生态区保护条例》,这种在城市近郊设立生态隔离区,并通过立法形式予以保护的作法在国内尚属首例。条例的出台,将非城市建设用地规划从规划部门的工作变为全市的工作,统领了规划、国土、建委、环保、林业园林、水务、发展改革、城管、交通等部门的管理,一定程度上解决了部门协调的问题。在管理方面,成都市成立了“198”地区工作领导小组,对应各区(县)均成立了建设推进办公室,市区两级平台管理,多方融资,积极推进规划实施。

2012年至今,由成都市级平台公司牵头,各区县参与,多方融资,在环城生态圈内建设了白鹭湾湿地、锦城湖等大型生态湿地公园,建成后得到了广大市民的高度赞扬和认可,标志着成都市中心城区非城市建设用地规划进入引领实施的新阶段(图2)。

( 感谢西南交通大学建筑与设计学院邱建教授对本文的指导,文责自负。)

注释

② 成都市中心城非城市建设用地,即当前所称的“成都市环城生态区”。《成都市环城生态区保护条例》于2012年10月19日由成都市人大表决通过,2012年11月30日由四川省人大批准,自2013年1月1日起施行。

③ 具体范围为中心城五城区(含高新区)全部及新都区、龙泉驿区、双流县、温江区、郫县伸入绕城高速以内,在城市总体规划确定为“郊区农村用地”的区域。

④ 成都市第六次人口普查数据。

⑤ 在杭州的非城市建设用地规划中也有与该方法类似的考虑。杭州将非城市建设用地分为技术性、景观性、生态性、政策性和经济性五类,其中政策性、经济性非城市建设用地可以根据城市发展的需要调整为城市建设用地,以体现规划弹性。

⑥ 对比2002年和2007年中心城现状图,发展扇叶式增长面积约为7.9km2,而扇叶间相互连接、呈“摊大饼式”增长的面积约为53.1km2。

⑦ 对应2007版规划,成都市出台的文件包括:《成都市国土资源局关于加强中心城区非城市建设用地区土地利用管理的意见》(成国土资发﹝2007﹞239号)、《成都市中心城郊区(县)建设项目审批管理规定(试行)》(成规管﹝2007﹞253号)、《成都市中心城郊区集体建设用地规划管理规定(试行)》(成规管﹝2007﹞255号)、《成都市规划管理局关于进一步加强全市集体建设用地规划实施管理的意见》(成规管﹝2008﹞46号)、《成都市规划管理局关于中心城集体建设用地规划实施管理的补充规定》(成规管﹝2008﹞146号)等。

参考文献

[1] 蒋芳,刘盛和,袁弘.北京城市蔓延的测度与分析[J].地理学报,2007,62(6):649-658.

[2] 张忠华,刘飞.当前我国城市病问题及其治理[J].发展研究,2012(2):84-85.

[3] 王琳.小议管理城市非建设用地的重要性[J].规划师,2005(4):60-61.

[4] 罗震东,张京祥.中国当前非城市建设用地规划研究的进展与思考[J].城市规划学刊,2007(1):39-43.

[5] 冯雨峰,陈玮.关于“非城市建设用地”强制性管理的思考[J].城市规划,2004,27(8):68-71.

[6] 陈晨,赵民.对“非城市建设用地”及其规划管控问题的若干探讨[J].城市规划学刊,2011(4):39-45.

[7] 程遥,赵民.“非城市建设用地”的概念辨析及其规划控制策略[J].城市规划,2011(10):9-17,85.

[8] 游屹,陆柯.成都市环城生态区湖泊、湿地效能分析[J].城市道桥与防洪,2014(7):233-235.

[9] 涂于华.成都市中心城非城市建设用地规划实践研究[D].成都:西南交通大学,2010.

[10] 高芙蓉.城市非建设用地规划的景观生态学方法初探[D].重庆:重庆大学,2006.

[11] 董建华.城市生态规划的理论与实践——以成都市非城市建设用地规划为例[J]. 四川建筑,2007(2):4-5,8.

[12] 成都市规划设计研究院.全域成都规划[Z].2013.

[13] 成都市规划设计研究院.成都市近期建设规划(2011—2015)[Z].2011.

[14] 朱查松,张京祥,罗震东.城市非建设用地规划主要内容探讨[J].现代城市研究,2010,25(3):32-35,80.

[15] 俞孔坚.“反规划”途径[M].北京:中国建筑工业出版社,2005:159-164.

[16] 赵昌文.成都的城乡统筹:需要多少钱?钱从哪里来?[J].成都发展改革研究,2010(3):32-37.

[17] 张永刚.浅议非城市建设用地的城市规划管理问题──以深圳市为例[J].规划师,1999(2): 3-5.

[18] 殷洁,陆大明.城市大型生态区建筑空间形态控制方法研究——以成都市环城生态区为例[J].规划师,2013,29(S1):16-19.

YIN Jie,LU Daming. The Control Method Research of Large Ecotope Building Space: Chengdu Case[J]. Planners,2013,29(S1):16-19.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】大城市生态保护与经济发展的矛盾及规划应对——成都市中心城区非城市建设用地规划探讨

规划问道

规划问道