三联人文城市奖总策划、《三联生活周刊》主编助理。毕业于北京师范大学,2005年加入《三联生活周刊》至今,长期关注建筑和城市领域。相信空间中蕴含着诗性与人性的力量,也期望通过文字唤起这种力量。著有《百年贝聿铭:东方与西方,权力和荣耀》《谁的城:一段正在消逝的记忆》《理想的居所:建筑大师与他们的自宅》《我们为什么爱宋朝:重新发现造极之世》等著作。

PAN:以下是《建筑遗产》学刊准备的专访问题,邀请贾冬婷老师进行对话。首先想听您谈谈三联人文城市奖举办的缘起,注意到这一奖项中的关键词“人文”,既不是“三联科学城市奖”,也不是“三联艺术城市奖”,如何理解三联生活周刊所倡导和定义的“人文”?

JIA:“人文”是一个大词,很多人会往头上戴这个帽子,但少有人能立得住。而对于《三联生活周刊》来说,人文不是个虚词,它是潜藏在基因里的,聚焦微观事件、深入个体命运,是我们的价值观和方法论。所谓人是目的,也是尺度,在办刊中是一以贯之的。

建筑/城市是三联尤为关注的报道领域,而报道焦点往往是城市事件,城市生态,探讨空间与人的关系,而不仅仅是空间本身的美学。从社会性、参与性和复杂性来看,我们认为,应该设立一个城市奖,而不是建筑奖。

从三联的大众媒体视角来看,“人”的缺位是城市建设中最突出的问题。而这个“人”是“复数”的,是多种利益相关者构成的。从现状来看除了建筑师、政府、开发商,尤其缺少使用者的参与。另一方面,中国城市化率已经突破60%的拐点,从增量转向存量,从宏观转向微观,走向人文是大势所趋。三联人文城市奖想做的,如同本届主题一样,就是“重建联结”——重建人与人的联结,人与城市的联结。

PAN:我们所熟知的英国工艺美术运动发生于19世纪的末期,彼时的艺术家联合手工艺者,力图以工艺和艺术结合达到抵抗机器操控社会(machine-oriented society)的倾向,有建筑学者则将近期三联人文城市奖的主旨比附于工艺美术运动的主张,您如何看待这一有趣比喻?

JIA:这个联想确实挺有趣。从三联人文城市奖的引领方向来看,与工艺美术运动有某种相似之处。三联希望种下一颗人文城市的种子,推动从大拆大建的物理空间营造,转向到人文价值观的营造。

在新的人文价值观之下,我们有一些方法论的设计,尤其是参与者、议题及传播的多元化和大众化。在提名人、评审、终审的三级组织机构设置上,人文城市奖融合了城市、建筑、人文三方面的学者;在评选奖项中,设置了公共空间、建筑设计、社区营造、生态贡献、城市创新五个子奖项,也是五个关注方向。除了建筑设计之外,另外几个方向看上去不那么“专业”,其实,跨越了社会与建筑、大众与专业的视角;作为大众媒体平台,三联推动了网红建筑、丑陋建筑等当下大众关注的议题传播,也尝试了一系列微观子话题的轻型传播形式。

不过,和工艺美术运动的内生动力不同,三联作为一个有影响力的大众媒体,更像是一个第三方,一个连接者,搭建出平台来激发和推动各利益相关者的合力。一方面,这样的推动需要面对资本与政府的强力主导;另一方面,在如今这样一个媒体时代,建筑又被媒体前所未有地重新影响和建构。到底媒体的介入能起到什么样的作用,能起到多大的作用,不是短期内能见效的,需要持续地浇水施肥,等待这颗种子的生根发芽。

PAN:“城市已艺术的长出了农村,农村已科学的长出了城市”——五条人乐队《城市找猪》里的歌词似乎将城市与乡村之间的演进倾向做出了二元对立式的描述,注意到三联人文城市奖的入围项目中频频关注城中村改造,城中村的人文性根基是否必然建立在艺术家的先锋癫狂式涂鸦上,如何确立城中村建造介入上的人文性?

JIA:从提名和入围结果来看,城中村改造成为人文城市奖的关注焦点之一。从现状来看,城中村也确实是城市问题复杂性和矛盾性的一个缩影。它往往置身于城市寸土寸金的地块上,但景观上的无序、人群的混杂,让它与周围格格不入;这里面不仅供给着高密度、低成本居住,还容纳了很多乡镇企业和家庭作坊;内部土地大小产权关系复杂,尤其村集体呈现出强势话语权和商业意识;它不仅作为一种奇观存在,多年来自下而上的生长,也让它有了一种后现代式的生态魅力。

我个人认为,面对城中村这样一个多重利益交织的对象,现阶段建筑师能做的更多是一种针灸式微更新。采用什么形式不那么重要,重要的是介入其中的角色和策略选择。我们目前看到做得比较好的,往往都不是主体式的,表演式的,而是建筑师作为客体,将主导权交给村民和村集体,这也许可以视作一种城中村改造上的人文导向。

城中村人文改造背后的新动力,也有了一些萌发。一方面是城中村所在的中心区域拆迁成本越来越高,从土地经济角度需要重新衡量;另一方面是物以稀为贵的城中村呈现出越来越丰厚的人文吸引力,体验式消费等第三产业想要进入其中,被期待有更大的社会效益呈现。就像有一种对超级文和友现象的评价:“我们有真的城中村,为什么要再造一个‘城中村’?”

PAN:期待三联人文城市奖真正成为一次现象级的社会事件,对中国的城市演进产生引导修正作用,但是建筑学本身的主位缺失以及需要外部力量触发局部性社会使命感的现状,一直以来让建筑师特别是年轻一代的意志力缺乏真正的哲学基础。注意到您邀请了重塑雕像的权利出演颁奖礼,很像是一种隐喻。您如何看待建筑学在日趋多元的话语时代仍然寻求“灯塔”,换言之,建筑学“重塑雕像的权利”这一诉求在当代语境中是否“超前”,就您观察能否有望得到集体性呼应?

JIA:邀请“重塑雕像的权利”当然首先是因为他们的音乐,特别理性、严谨、有逻辑感和建构感。在颁奖典礼现场,也确实感受到他们表演的力量,无论是从现实还是隐喻层面,让建筑师群体的力量被激发,被点燃。但这种能量的持续释放,还需要时间来验证。

建筑学“重塑雕像的权利”是个更深层次的问题。无论在国内还是国际,建筑学在当下更广泛层面上的意义感也一直被呼唤。观察普利兹克奖最近几年的走向,也能看到这种诉求的影响及争议。某种程度上,三联人文城市奖可以说更多是一个“媒体奖”,而不是“专业奖”,关注点更倾向于价值观或意义感。

从建筑师群体对第一届三联人文城市奖的反馈来看,大都表达了对三联开启人文价值观时代的积极认同。建筑师们认为人文城市奖的评选过程及结果在一定程度上打破了圈层化,专业化,甚至冲破了某些圈内潜规则。而目前,这样的壁垒是很难由建筑业界的内生动力去打破的,可能的外部力量一直隐隐被期待。

不过,中国的现状更为复杂。政府和开发商在此前几十年一直拥有强势话语权,建筑师的社会理想得不到落实,慢慢缩窄到专业技术提供者的角色里,而城市居民更是长期缺位。如今,我们看到利益相关方开始了对话和融合,但长期的割裂不是一下子能弥合的,权利的再分配也不是短期内能完成的。从“丑陋建筑”这样的极端例子里,就可以明显窥见。我们希望,三联人文城市奖能作为一个开端,首先推动建构价值观意义上的共同体,之后是实践意义上的城市共同体。

PAN:三联人文城市奖针对城市的建造问题付诸了出色的社会行动,必将会形成热烈的社会反馈,但是我们注意到乡村的建筑遗产正在面临底色刮除的严重问题,在新一轮的城乡演进中乡村可能会彻底成为“无史之境”,三联生活周刊是否下一步会继续关注城市之外的乡村,设立针对乡村建造问题的诸如“三联人文乡村奖”呢?

JIA:相对城市,中国的乡村问题更复杂,更混乱,也更缺乏规范和标准。如何面对乡村问题,是不是设立三联人文乡村奖,我们确实讨论过,感觉至少目前还不到时候。

乡村的改变是中国城市化进程中不可割裂的部分,正因如此,此前是包含在第一届三联人文城市奖“生态贡献”子奖项中的,但确实存在难以和其他城市类型项目放在同一标准下去评判的问题。之后,如果继续放入,需要先进行深层的学术建构。也可能会从人文城市奖中先摘除出来,等待乡村问题的图景更明晰。

↑点击上图,进入三联人文城市奖官方网

↑点击上图,进入三联人文城市奖官方网

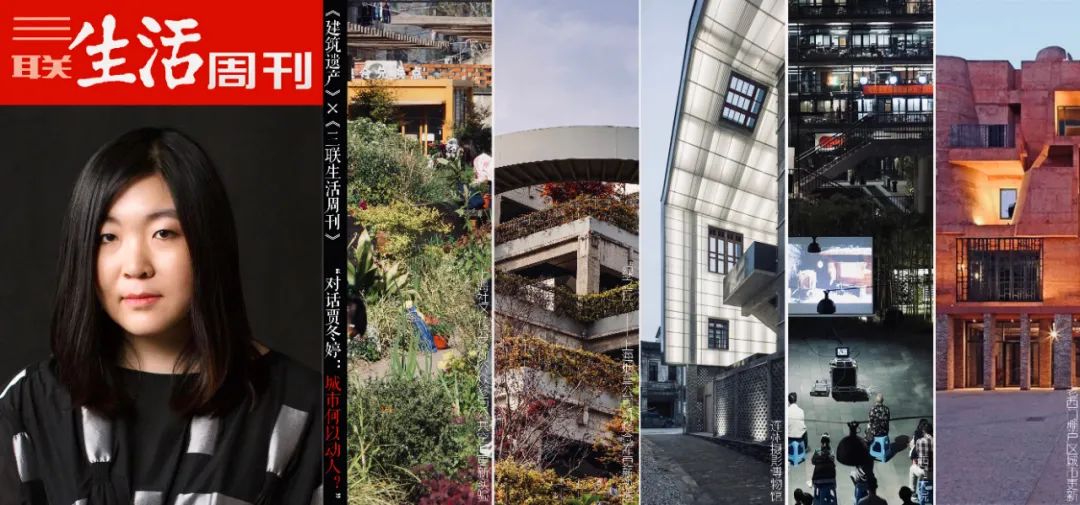

上海社区花园系列公众参与公共空间更新实验获得社区营造奖,“绿之丘”——上海烟草公司机修仓库更新改造获得生态贡献奖,老西门棚户区城市更新获得城市创新奖,连州摄影博物馆获得建筑设计奖,西村大院获得公共空间奖。

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。

本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

学术投稿邮箱:jzyc.ha@tongji.edu.cn

新媒体合作:panyue97@tongji.edu.cn

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):对话贾冬婷:城市何以动人?

↑点击上图,进入三联人文城市奖官方网

↑点击上图,进入三联人文城市奖官方网

↑点击上图,进入三联人文城市奖官方网

↑点击上图,进入三联人文城市奖官方网

第十一章《国土空间规划中的大数据应用》|《大数据与城市规划》2025春季学期 MOOC 上新啦!

第十一章《国土空间规划中的大数据应用》|《大数据与城市规划》2025春季学期 MOOC 上新啦! 第二期讲座课《技术发展与未来城市》 |《新城市科学》2025春季学期 MOOC 上新啦

第二期讲座课《技术发展与未来城市》 |《新城市科学》2025春季学期 MOOC 上新啦 《AI 大模型高级研修班》重磅来袭!涵盖八大主题,六大项目实战,四大行业应用丨城市数据派

《AI 大模型高级研修班》重磅来袭!涵盖八大主题,六大项目实战,四大行业应用丨城市数据派 实景三维中国建设加快赋能应用

实景三维中国建设加快赋能应用 第十章《基于多元数据的城市空间研究》|《大数据与城市规划》2025春季学期 MOOC 上新啦!

第十章《基于多元数据的城市空间研究》|《大数据与城市规划》2025春季学期 MOOC 上新啦! 第九章《基于手机数据的城市空间研究》|《大数据与城市规划》2025春季学期 MOOC 上新啦!

第九章《基于手机数据的城市空间研究》|《大数据与城市规划》2025春季学期 MOOC 上新啦! 【今晚开课】如何搞定科研成果与职称评审?从论文、专利、标准、课题、报奖、创新平台来看丨城市数据派

【今晚开课】如何搞定科研成果与职称评审?从论文、专利、标准、课题、报奖、创新平台来看丨城市数据派 【今晚开课】社区生活圈评估预测模拟方法与实践丨城市数据派

【今晚开课】社区生活圈评估预测模拟方法与实践丨城市数据派