余东村作为浙江山区26县的一个普通村落,通过全域土地综合整治推动空间治理,优化并经营各类资源要素,激活了乡村振兴内生动力。

——题 记

通过经营各类资源要素,余东村近年来形成了七八处网红“打卡地”。竹编馆便是其中一个。

竹编馆的原材料全部取自于余东村自有的竹林。步入这个馆,只见百余件竹制品和各式竹编工具在展厅中有序陈列。在几名游客的围观下,74岁的余东竹编手艺传承人余统善正手持篾条表演绝活,随着他双手不停上下翻飞,一个精巧的簸箕在他的手中渐露雏形……据介绍,旺季的时候,竹编馆每个月的客流量能达到5万人次。

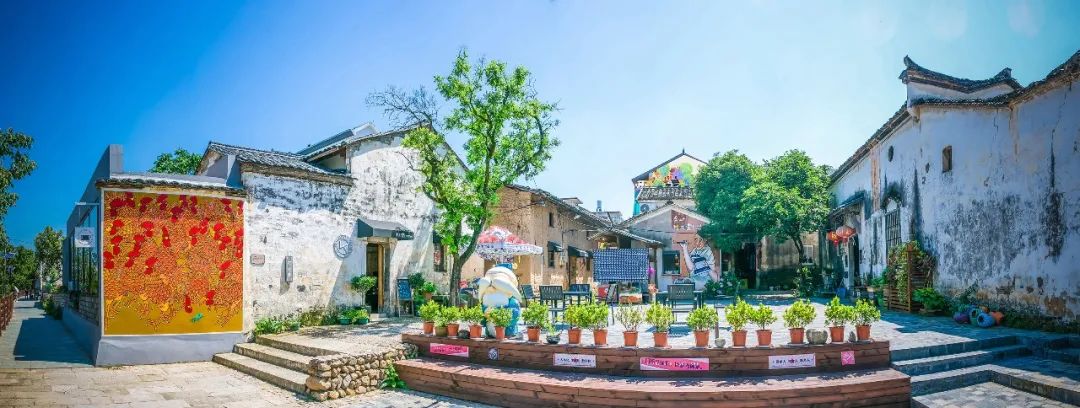

为发展文旅产业,余东村新建了建筑面积达4200平方米的中国乡村美术馆,并以美术馆为中心,将收储的老宅改造成咖啡屋、农耕馆、共享食堂、阅览室等各类公共空间,以公益性用途为主,兼顾经营性用途。

山水林田湖草等自然资源是乡土文化的根基。余东村有一条清澈的小河,叫作大俱源溪。近年来,随着河道拓宽、清淤疏浚、岸边绿化、涉水构筑物、亲水平台、滨水绿道等项目的实施,这条小河成了“省级美丽河湖”。在村边,余良耀指着100多亩稻田告诉记者,这片土地原来是橘园,后因效益不好抛荒多年。经过土地综合整治种上水稻,让村里多了一片田园风光……

倘佯在余东村,浓郁的乡土味扑面而来。村民们绘制的120余幅墙画,与房前屋后随处可见菜园子相映成趣。村民们利用房前屋后的边角地、自家庭院等微空间,打造了200多个“一米菜园”,种植有机蔬菜的同时扮靓了整个村落。

过去存在的乱搭乱建、乱堆乱放的现象,在余东村一去不复返。“开展全域土地综合整治以来,余东村下决心拆除了200多处违章建筑物。在保留原乡村建筑文化的同时,以小空间、小投入、精改造带动了村庄风貌大提升。”衢州市自然资源和规划局柯城分局相关负责人表示。

近年来,慕名到余东村游玩的客人越来越多。在村“两委”的支持下,村民们纷纷以“妈妈饼”“土灶头”“包子铺”“阳光面馆”等为店名,开起了特色小吃店。这些小店,如今都成了游客们到余东村必吃的网红店。

柯城区人大常委会副主任鲍继红带记者参观了“土灶头”。她告诉记者,近年来余东村整合各类资源要素,打造“产业联盟、商户联盟、就业联盟”三大联盟,初步形成村民参与、管理一体化的共建共享共富综合体,开辟了一条农文旅融合发展、奔向共同富裕的新路子。她指着餐桌上的农家菜说,“土灶头”就是一种商户联盟模式。这里只提供餐桌和菜谱,游客点的菜肴来自多家农户的厨房。

今年3月,余东村成功举办“最美厨娘大赛”,红烧土猪肉、农家生炒鸡、画乡橘皮酱等菜品入选余东村“十大碗”菜单。烹饪比赛结束后,村里成立了“十大碗”联盟,并对有厨艺特长的村民进行专业培训,让每个人专攻一道菜,不断提升菜品质量。“十大碗”联盟与周边的共享食堂、农家乐等合作,村民们可以通过供应“十大碗”菜品,在家门口实现增收。目前,“十大碗”联盟已有12户村民加盟。

据余良耀介绍,除了“十大碗”联盟,余东村还成立了农民画发展有限公司、余东研学旅游公司、民宿联盟、水果专业合作社、“一米菜园”等产业联盟,形成“企业+集体+农户”运营模式。其中,“一米菜园”共有112户村民加盟,形成种植面积32亩,通过在衢州市东方商厦超市设立专柜,年销售额达120余万元,户均年增收逾万元。

“余东现象”正在受到越来越多的关注。衢州市自然资源和规划局相关负责人说:“这从一个侧面反映出,衢州市近年来实施的全域土地综合整治与生态修复项目是切实有效的。该项目主要解决了三个问题:一是让乡村振兴发展有了资金来源;二是进一步优化了生产、生活、生态空间;三是实现了土地资源的精细利用,用各类产业带动群众走向共同富裕。”

“余东村通过全域土地综合整治,让村里曾经无人问津的自然资源和房屋,与城里的人才、资金、技术等要素资源融合和互动,由此激活了乡村振兴的内生动力。”衢州市自然资源和规划局相关负责人表示。

喜欢本文,就点击右下角“在看”

i自然全媒体

特约记者:李风

通讯员:赖俭 毛鑫

编辑:沙玛建峰 李卓聪

审核:兰圣伟

审签:赵晓涛

原文始发于微信公众号(i自然全媒体):“鲜”头条|“有人来、有活干、有钱赚”的余东村

规划问道

规划问道