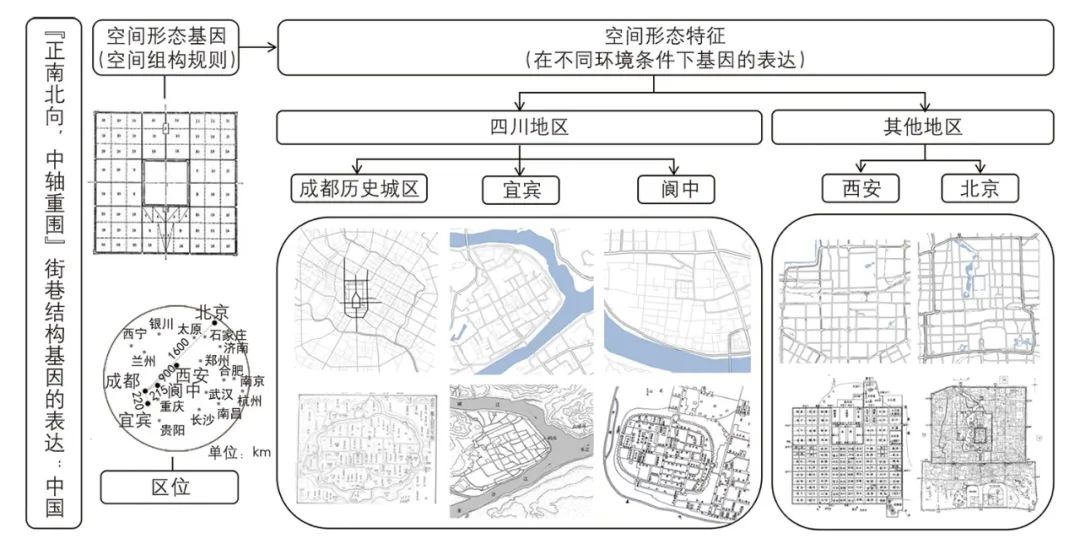

二、不仅研究一个地域的空间形态基因,更研究空间形态基因在不同环境条件下呈现出的不同具体空间表现形式。这有助于认识“基因”的同源性(丰富多样的空间形态哪些具有共同的源头)和适应性(空间形态基因如何适应不同地域的自然、社会环境)。

1

城市形态基因的概念及研究思路

生物基因意指控制生物性状的遗传因子,具有控制生物性状、可遗传、也会发生变异的特性。形态学(morphology)就始于对生物形态的研究,19世纪末被引入城市研究后形成城市形态学,关注实体形态的构成逻辑与形成过程。城市形态(urban morphology)包括了城市物质空间要素的形态及背后复杂的经济、社会、文化因素。

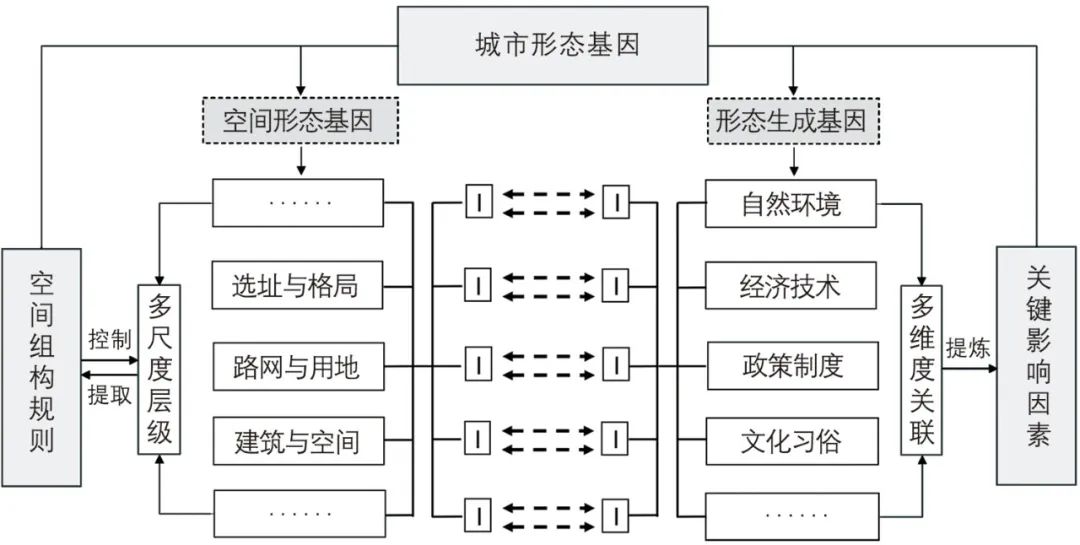

由此,本研究类比生物学“基因”的概念,将城市形态基因界定为控制城市空间形态特征的空间组构规则(空间形态基因),以及影响这些空间组构规则生成的关键因素(形态生成基因)(图1);建立多尺度空间与多维度影响因素相对照的城市形态特征分析框架;以成都为例,结合城市的历史发展,通过形式分析、结构提取提炼空间形态特征的关键控制要素,识别出经久传承的空间形态基因;解析背后的影响形态生成的关键因素;剖析空间形态基因的表达,探讨城市形态基因的传承途径,为当下探索城市“本土”特色的传承与发展提供理论参考与借鉴。

▲ 图1 | 城市形态基因的构成与分析框架

资料来源:本文图表除另有注明外,均为笔者自行绘制。

2

成都城市的发展演变与空间形态基因识别

▲ 图2 | 历史时期成都城址的演变

资料来源:笔者根据《四川历史文化名城》中的各时期城池示意图与现代城市地图绘制。

▲ 图3 | 成都城市演变轨迹(1949—2019年)

资料来源:笔者根据成都历史地图与遥感影像图绘制。

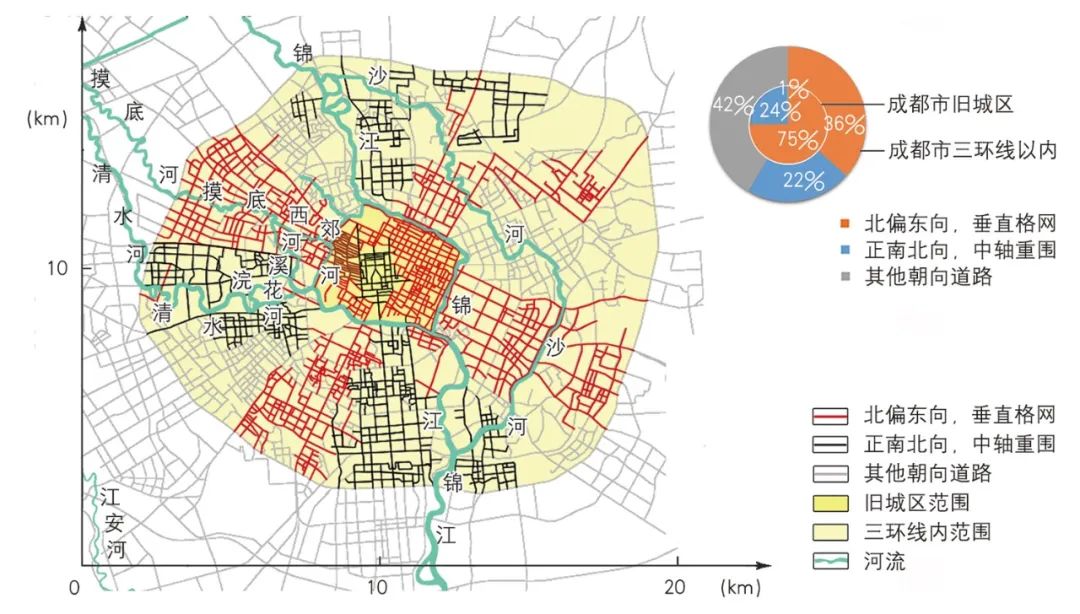

结合现状与历史资料,可以发现成都两江环抱的格局与街巷结构紧密相关,而建筑历经演替,布局亦始终遵循街巷结构秩序。按照“经久延续,控制城市形态特征”的原则,在历史城区识别出“两江环抱,城水相依”的山水格局基因和“北偏东向,垂直格网”、“正南北向,中轴重围”两种街巷结构基因(图4)。空间形态基因的时空分布、构成规则及相互关联详见表1。

▲ 表1 | 成都的城市空间形态基因及形态生成基因

资料来源:笔者总结。

3

成都城市空间形态基因及其生成解析

3.1 “北偏东向,垂直格网”

成都旧城除市中心以外的街道均遵循北偏东30°线及其垂线形成格网,这些区域的建筑亦平行于格网分布;历史时期的城墙(现已不存)与城外河道依循道路呈现同样的秩序特征(图4)。

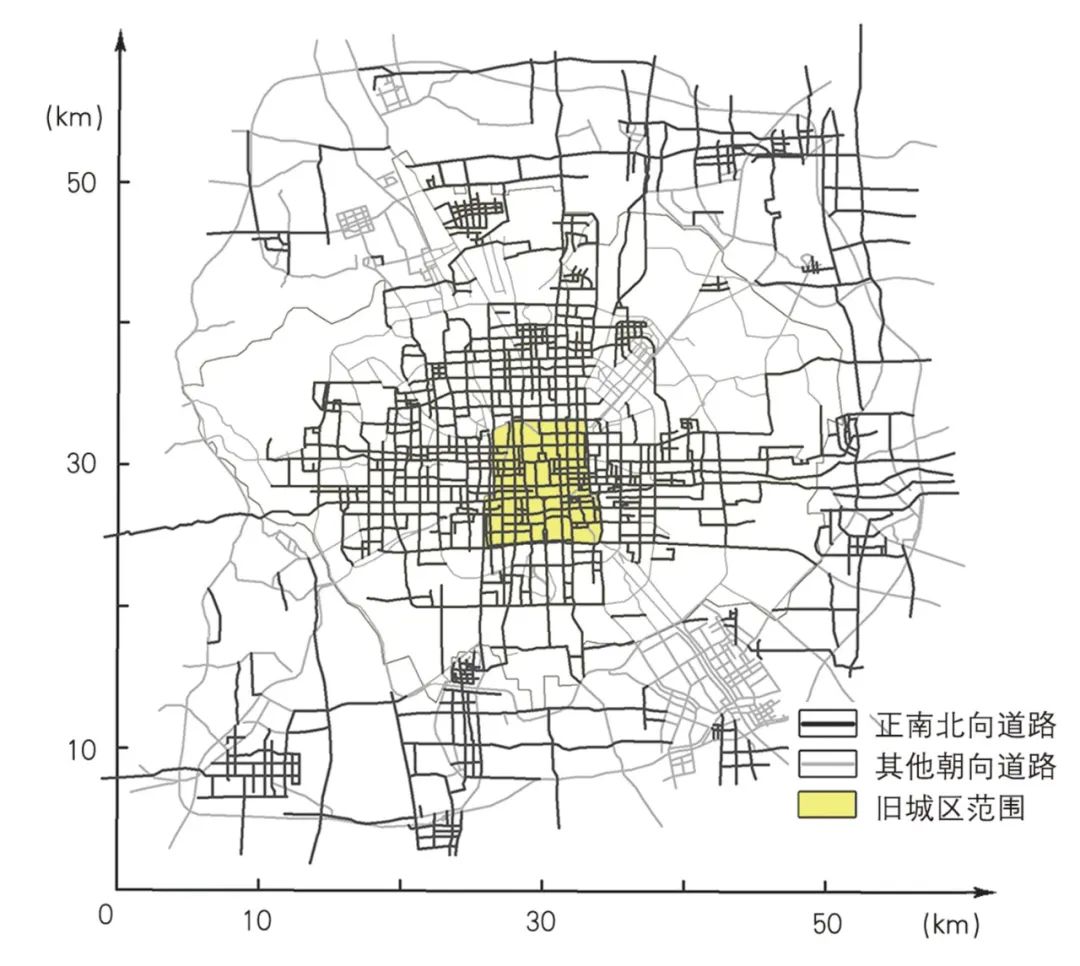

这种基因持久地控制着历史城区空间形态的形成与演变。约公元前6世纪,古蜀开明王都“少城”中就存在一条北偏东约30°的基准线,直至明初,旧城中心拆除后重建正南北向的蜀王府城,才局部改变了原来的朝向与秩序。这种形态基因也影响了后来旧城外的道路,今天在三环线以内这种类型的街道约占路网的36%,对比同为平原城市的北京,可以发现这种朝向的街道很少(图5、图6)。

▲ 图5 | 街巷结构基因在成都旧城及中心城区的空间分布

资料来源:笔者根据历史地图及遥感影像图绘制。

▲ 图6 | 北京的街道网络

资料来源:笔者根据遥感影像图绘制。

3.1.2 形态生成基因(影响因素与生成机理)

结合历史过程,集成对地形、水文及风向的分析可见,成都平原地势西北高、东南低,北偏东30°朝向的垂线契合水流方向,有利于引水和排水;与成都平原东西两侧山脉走向及由此形成的主导风向平行,利于通风(图7);由于地处西南,有一定偏角的朝向利于冬季获得更多的日照,也利于夏季遮荫。

注:两条轴线相交处为开明成都城址。

注:两条轴线相交处为开明成都城址。

3.2 “正南北向,中轴重围”

3.2.1 空间组构规则及其分布特征

这种空间组构规则以正南北朝向为基准,街道平行或垂直其布局,形成重围格网,建筑亦遵循街道布局。这种形式源于明初城市中心“子城”的重建,正南北向轴线确立后便一直统领成都城市的发展(图5)。

3.2.2 形态生成基因(影响因素与生成机理)

3.3 “两江环抱,城水相依”

3.3.1 空间组构规则及其分布特征

水滋养了整个成都平原,绕城两江平行或垂直于北偏东30°线(表1),与“北偏东向,垂直格网”的形态基因亦有联系。“两江环抱”的格局自唐代形成并延续至今,是城市形态的典型特征。

3.3.2 形态生成基因(影响因素与生成机理)

成都水城相依的格局与动态变化过程,实际上反映了古人治水的经验与智慧。古人认为“万物源于水”,治水是治国理政的关键,《管子·水地》篇载有治世“其解在水”,“其枢在水”。秦代,由于岷江多水患,成都平原常常东旱西涝,蜀郡太守李冰主持修建的都江堰水利工程从区域角度统筹考虑,通过利用与改造地形,将岷江水流分成两支,一支排洪,一支引入成都平原,既能分洪减灾,又可以引水灌田,变害为利,成都平原就此水旱从人,成为天府之国。秦成都西南两侧所倚之两江就源于都江堰;唐代为完善城防,优化运输、用水等功能,再次改造河道及城墙,形成绕城两江及城内河湖水系。城水相依的空间形态基因就源于古人区域统筹、因势利导、适应与改造环境的大智慧。

4

城市空间形态基因的表达与传承

生物性状由遗传和环境共同控制,表观遗传学研究表明,环境因素会导致生物性状的表现不同,但基因本身不会发生改变。这些不同的表现被定义为基因的表达。城市空间形态基因也具有类似的特性,在不同环境条件下呈现出不同的具体空间表现形式。对于规划设计而言,从区域与动态的视角,理解与掌握形态基因在不同时空环境条件下的表达、传承与传播,进一步认识城市形态特征的区域联系性与差异性,是因地制宜进行规划设计的关键所在。

总体上看,地域空间形态基因主要在自然环境条件类似的区域传承与传播(图8),而源于国家制度与文化的空间形态基因,其影响与传播的时空范围更为广泛(图9)。形成这些空间形态特征的区域统筹、因势利导的治水与建城经验则在区域内外传承与传播,具体的方法与形式依据实际情况更为灵活多变。

▲ 图8 | “北偏东向,垂直格网”街巷结构基因的表达

▲ 图9 | “正南北向,中轴重围”街巷结构基因的表达

5

结论与讨论

5.1 成都城市的空间形态基因

5.2 城市形态基因的当代传承

尽管城市的空间形态基因具有恒久传承的特性,但若不了解其构成与规律,不珍惜其价值,仍会造成城市历史文脉的断裂与地域特征的破坏,甚至危及人们赖以生存的环境。成都绕城两江的兴衰就是一个典例。20世纪70年代,都江堰因周边城镇发展用水的需要而关闸,府南河水量骤减,一度成为臭水沟,险被填埋。认识到问题的严重性后,1993年启动的“府南河综合整治工程”从区域统筹的角度,通过水源涵养、河道治理,并结合防洪、环保、安居及文化等系统工程建设,改善和优化了人居环境。2016年成都市城市总体规划更明确划定西部生态涵养区(都江堰灌区所在区域),提出以水定人(根据水资源承载能力,确定2035年常住人口规模)、以气定形(结合生态绿地和城市内部的道路、河流,划定城市通风廊道),力图重现岷江水润的蜀风雅韵(图10)。这些规划策略的依据就与城市空间形态基因及其影响因素有内在的联系,是对“区域统筹、因势利导”传统建城智慧的传承与发展。

市域空间管控

市域空间管控

市域生态安全格局

市域生态安全格局

通风廊道规划

通风廊道规划

▲ 图10 | 成都市域空间规划对城市形态基因的传承

资料来源:成都市规划设计研究院.《成都市城市总体规划(2016—2035年)》草案公示[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/qJC8zBGlXk8VriZzKJzcmQ.

原文介绍

《城市形态基因的生成机理与传承途径研究*——以成都为例》刊登于2022年第 4 期第44-53页。

李 旭,教授,博士生导师,重庆大学建筑城规学院、山地城镇建设与新技术教育部重点实验室,中国城市规划学会规划历史与理论学术委员会委员,本文通信作者。

【全文下载】文章已在知网发布,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】城市形态基因的生成机理与传承途径研究*——以成都为例

规划问道

规划问道