编者按

“2021年度优秀城市规划设计奖”评选结果已于2023年3月31日公布。本次共评出获奖项目465项,其中一等奖48项,二等奖140项,三等奖277项,表扬奖120项。清华同衡规划院共计获奖39项,其中一等奖8项,二等奖16项,三等奖12项,表扬奖3项。现将我院获奖项目汇编发布,与行业专家、同仁分享规划实践成果,探索规划创新应用。敬请持续关注!

市县双评价技术方法及支撑体系研究

——基于国土空间规划整体认知视角

项目完成单位

北京清华同衡规划设计研究院有限公司

项目主要完成人员

卢庆强,余婷,武廷海,杨钦宇,郭继凯,齐大勇,秦晓川,汪淳,周扬,张能,李政霖,何浪,杨孝增,张浩

市县“双评价”技术方法及支撑体系研究

— —基于国土空间规划整体认知视角

◾ 完成时间:2020年8月

◾ 其他获奖情况:2021年度北京市优秀城乡规划二等奖

◾ 承担部门:总体中心智慧规划室

◾ 协作部门:贵州分院

一、项目背景

按照《生态文明体制改革总体方案》、《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》等要求,资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价(简称“双评价”)是推进生态文明建设的重要抓手,也是国土空间规划编制的基础和前提。2018年10月-2019年4月,清华大学建筑学院与清华同衡组建联合技术团队,全程参与了自然资源部国土空间规划局组织的“双评价”试点研究与技术指南编制工作。

基于上述研究基础和试评价工作经验,课题组发挥企业实践平台优势,结合清华同衡在全国-省-次区域-市-县-乡镇等各层级的大量国土空间规划实践开展本次课题研究,面向实践难点和需求,落实《指南》提出的细化补充和深化评价要求,确保评价成果科学、管用、好用,在整体认知和全面支撑国土空间规划体系的基础上开展“双评价”全流程工作研究。

二、项目构思

1、转换认知——“双评价”工作亟待从一种局部认知向整体认知转换。就全国各地“双评价”实践而言,大多局限于以“双评价”单一环节的工作认知来构建评价工作,对国土空间规划的衔接和应用支撑不足。课题认为“双评价”工作是国土空间规划“评价—规划—实施—评估”规划过程的一个环节,应在整个国土空间规划体系下审视“双评价”的地位和作用。

2、细化《指南》——重点拓展市县尺度评价应用方法体系。考虑到自然资源部《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价技术指南(试行)》更适用于省级层面评价,课题重点针对市县级评价细化补充《指南》的评价和应用体系,提升评价成果实用性。

3、因地制宜——结合地方实际开展特色化评价。我国幅员辽阔,区域资源环境差异显著,不同市县评价工作的关注点不尽相同,仅靠一套放之四海而皆准的《指南》难以应对所有需求。因此,课题结合清华同衡在我国东中西部的大量市县“双评价”实践,针对不同地理区位、地形特征和发展定位的市县开展特色化研究,优化评价方法、创新评价维度,提升《指南》的适用性和操作性。

三、项目创新

课题认为应从动态连续完整的规划过程来认识和构建“双评价”工作,关注地域特色和规划需求,评价侧重点和结果要与规划应用重点相互衔接。同时,总结当前实践中的共性问题,据此构建研究框架,包括评价工作准备、本底评价关键技术、支撑国土空间规划编制、模型研发和实证案例五个部分,在数据、指标、方法、维度、应用和效率六个方面实现创新。

研究内容框架

创新点1:夯实数据——全面完整的“双评价”数据底座构筑

针对“双评价”数据庞杂、涉及部门和专业多、收集整理难度大等问题,课题详细梳理了包括自然资源、林业、农业、生态环境、气象、水利水务和文物保护在内的8大核心政府部门数据,以及涉及高程、土壤、气象、基础地理、遥感影像POI等9大类网络公开数据集,构建全面完整的“双评价”数据库,明确数据获取渠道和数据标准。

创新点2:丰富指标——全面反映资源本底特征的“通用+特色指标库”构建

针对重指标计算、轻特色研究、方法指标千篇一律等问题,课题从落实区域重大战略要求、反映区域发展约束条件与核心短板、梳理区域资源环境核心特征、可实施操作,以及规划需重点关注和解决的重大问题出发,构建适应地域特征和衔接规划需求的研究框架,明确评价侧重点和关键指标。在此基础上,结合各地实践经验,总结形成了一套面向全国多种类型区域、较全面的指标体系,包括生态、土地资源、水资源、环境、灾害、区位、气候共7大类20+项一级指标30+二级指标的通用指标体系,以及包含农产品特色优势、历史文化资源丰富、城农双宜特征突出等3大类20+项指标的特色指标体系。各地区在评价开展前,可根据不同研究区域的尺度层级、发展阶段、主体功能、地域特性、数据基础等差异,明确规划需解决的问题、内容、重点、要求等差异,制定差异化的指标体系。

通用与特色指标库

创新点3:优化方法——适用不同场景的评价方法优化

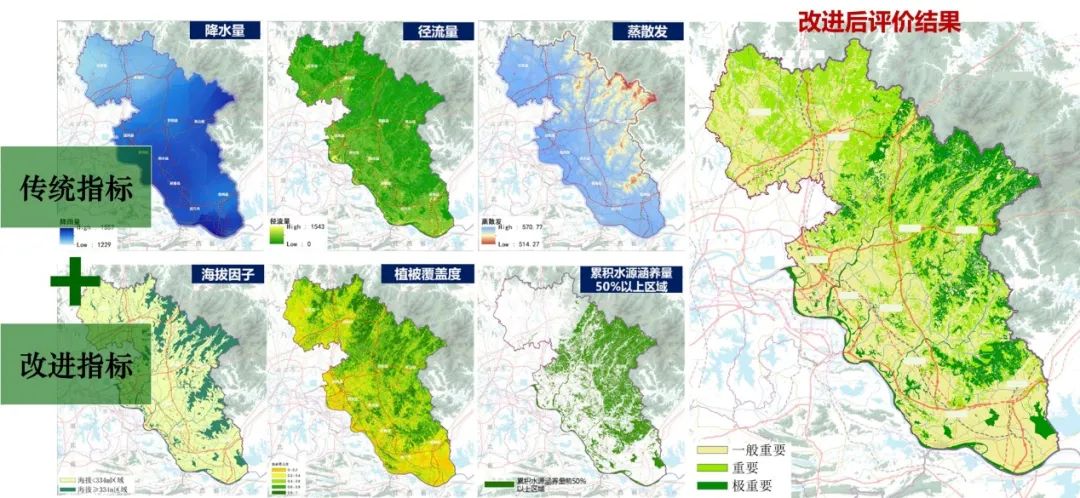

针对通用指标常用评价方法适用性不足的问题,根据区域特点与规划重点,课题对生态/农业/城镇三大功能指向部分指标的评价方法进行优化,拓展评价方法适用场景,精准刻画不同区域自然本底特征。例如:生态指向的水源涵养重要性评价,引入体现山地丘陵垂直分异规律的指标,强化对分水岭、水源地的识别,提升评价方法在山地丘陵地区的适用性;农业指向的水资源评价,针对南方丘陵地区工程性缺水和北方干旱地区资源性缺水等不同区域特征,构建差异化的评价指标和方法,针对性识别农业用水核心问题;城镇指向的灾害风险评价,增加洪水淹没分析,拓展流域洪泛区应用场景,强化威胁城镇安全的重大风险分析。

适用山地丘陵地区的水源涵养重要性评价方法优化

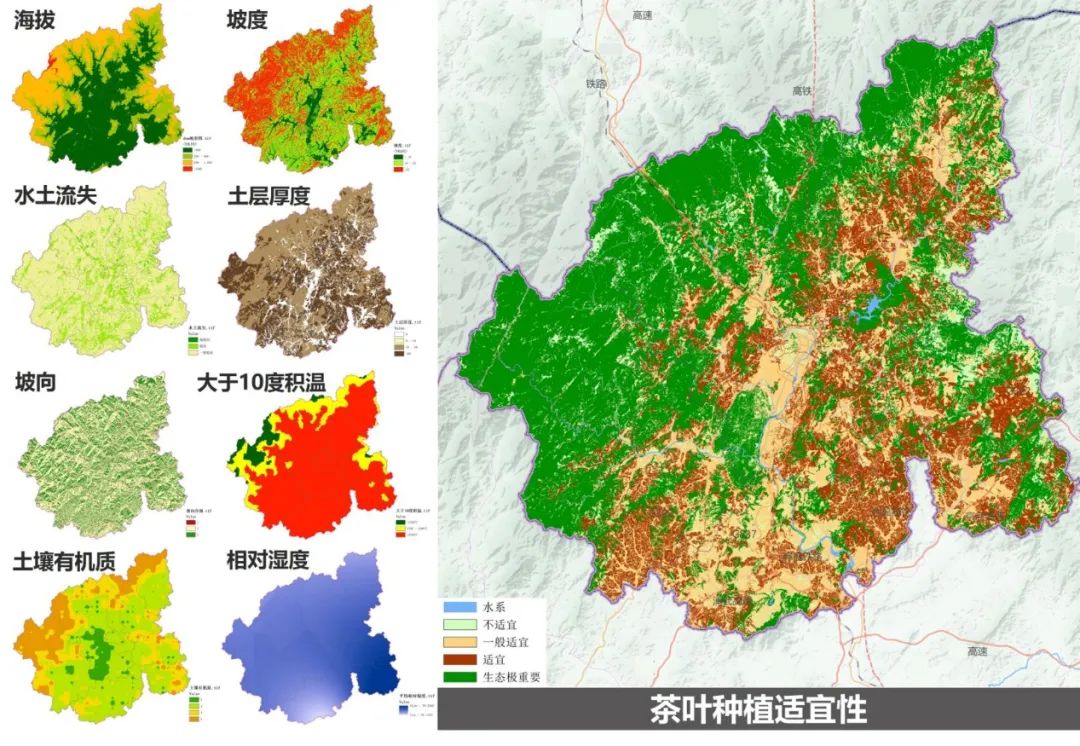

创新点4:创新维度——凸显地域特色的评价维度创新

针对地域特色难以刻画的问题,课题在通用指标之外增加体现地域特色的评价维度,构建特色指标与评价方法体系。首先,在生态、农业、城镇三大功能指向外,补充特色农产品、文化资源、矿产资源等功能空间的适宜性评价方法,针对性支撑特色农业发展布局、文化遗产保护区划定、矿产资源开发与保护等特定内容。其次,针对不同功能空间相互重叠的多宜性问题,如平原地区普遍存在的“城农双宜”现象,增设城镇/农业发展动力与约束指标,提出细化识别城农优势空间的评价方法,通过细分双宜区适宜性等级,支撑农业和城镇空间格局构建及控制线划定。

特色农产品种植适宜性评价维度创新——茶叶种植适宜性评价

创新点5:支撑应用——面向国土空间规划编制的应用支撑体系梳理

(1)匡定总量,支撑指标分解:围绕水土资源约束,研判城镇及农业极限承载规模,为耕地保有量、建设用地规模等指标核算和分解提供依据;

(2)问题诊断,支撑国土空间风险研判:识别因资源利用方式不合理导致的风险,提出资源利用效率提升及开发利用方式转变的建议。主要结合与资源环境开发利用相关的单项评价指标,如水资源、环境容量、地质灾害以及气候等单项评价结果,深入剖析其背后所反映出的问题风险及原因,并提出相应建议;识别因空间利用不合理导致的风险,提出生态、农业、城镇空间布局的优化建议。将本底评价结果与三调现状用地、三条控制线分别叠合,研判现状开发对生态空间的威胁程度、耕地保护与城镇开发布局是否符合自然本底条件,并提出相应建议;

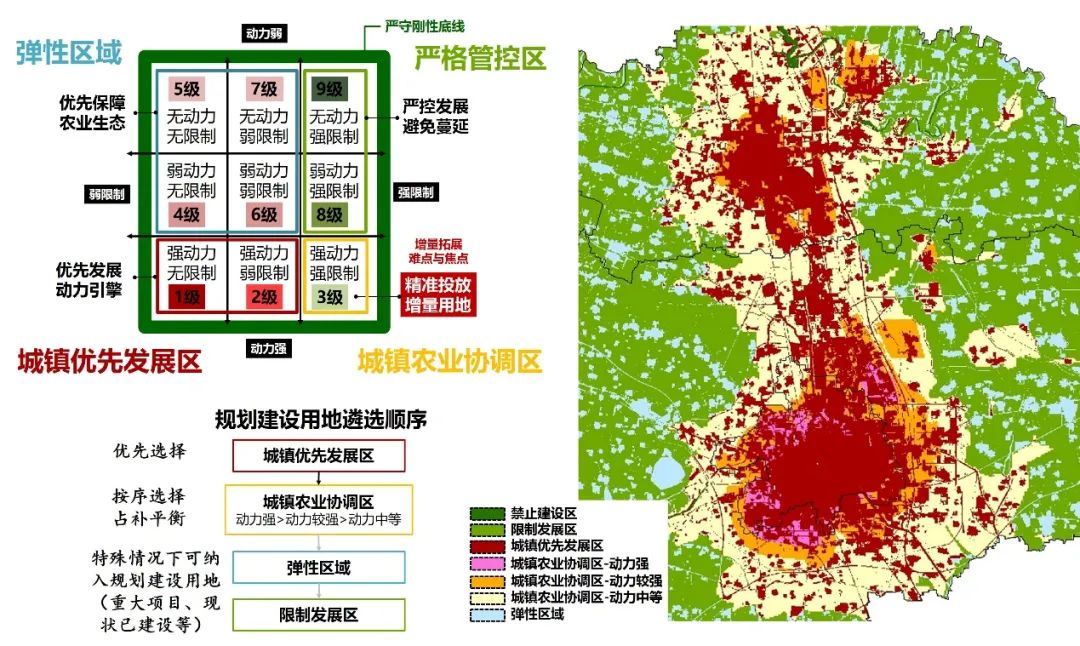

(3)夯实底线,支撑三条控制线划定:基于评价结果和风险分析为生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界提供空间定界依据。例如通过构建城镇发展潜力空间分析模型,划分重点保障区、优先发展区、重点协调区、弹性发展区、限制发展区和禁止建设区,并对同类空间进行动力分级,精细化支撑城镇开发边界和用地布局方案制定;

基于城镇发展潜力评估模型支撑城镇开发边界划定

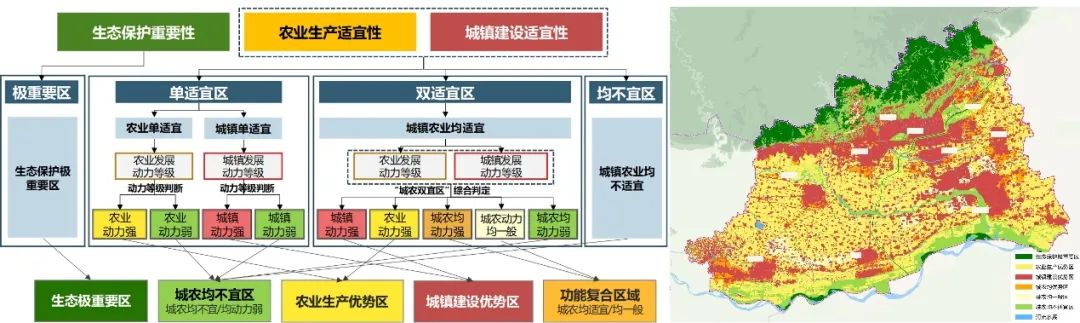

(4)格局优化,支撑国土空间开发保护格局构建:构建国土空间功能分区研判技术方法,识别不同空间区域最适宜的功能导向,支撑生态/农业/城镇国土空间开发保护格局构建。针对城农双宜区,分别开展城镇优势度分析和农业优势度分析,耦合形成生态极重要区、城农均不宜区、农业生产优势区、城镇建设优势区、功能复合区域5大类国土空间,进一步为国土规划分区划定提供支撑;

基于国土空间功能分区研判模型支撑国土空间格局构建

(5)功能指引,支撑主体功能区优化:基于区县生态/农业/城镇三大功能指向评价结果的区域占比结构,研判区县主导功能特征,从资源环境本底的角度为区县主体功能定位调整优化提供建议;

(6)上下协同,支撑规划传导:建立承上启下的反馈校核与协同传导机制。向上承接总体格局,反馈校核上级下发评价结果;向下输出基础评价结果,为下级“双评价”开展进一步分析提供数据基础,同时凝练“双评价”核心传导要求,明确底线要求及衔接要点,支撑下级国土空间规划编制。

创新点6:研发工具——智能高效的分析模型工具研发

“双评价”是一项大型地理计算工程,基础数据量大、计算规则复杂、软件使用门槛高。基于ArcGIS标准工具箱的人工操作模式过程繁琐、效率低、易出错、结果难以溯源,且部分需要复杂逻辑判断的操作单靠已有工具难以完成,需要一套全面集成相关功能的模型支撑。同时,评价工作远不是依赖一套平台或工具输入数据、得出结果的机械过程,不同的区域还需结合地方情况制定差异化的指标体系,因此评价模型需要满足不同地区的个性化评价需求。

针对以上痛点,课题组设计了可灵活应对个性化需求的技术流程,研发了基于ArcPy脚本程序的智能评价模型。在模型实践应用中,可将项目数据处理时间从6、7个技术人员1周左右压缩至1台电脑1天左右,极大提升工作效率。该模型具有功能全面、操作便捷、结果可靠、运行高效等突出优势。

四、项目成效

成效1:全链条支撑国土空间规划编制,提升“双评价”基础性作用。

课题基于对国土空间规划的整体认知,形成了“双评价”全流程解决方案,提升“双评价”对国土空间规划编制从指标、风险、底线、格局、功能到传导的全流程基础性支撑作用,落实了国家对“双评价”的基本功能认知;同时基于实践应用总结,通过夯实数据、丰富指标、优化方法、创新维度和支撑应用,提升《指南》的针对性和实用性。

成效2:全尺度支撑研究实践及标准制定,促进课题成果应用推广。

在市县层面,课题成果支撑了全国各地区数十项“双评价”实践工作;在省级层面,支撑新疆、河南、四川、广西等省级“双评价”专题编制及评审工作;在全国层面,为科技部国家重点研发计划、自然资源部重大科研项目等提供了技术支撑。

成效3:探索形成产学研一体化的实践样本。

课题经历了与高校联合的理论研究创新阶段,依托企业平台的理论成果转化阶段,以及基于大量实践探索后的范式总结和对外推广阶段,最终通过学术交流、讲座授课和教材编写等回归高校、支撑教学,形成了产学研合作的闭环。

在河南省自然资源厅汇报市县“双评价”专题成果

作为省级样板在河南省“双评价”“双评估”观摩会作报告

课题组工作照

在清华大学建筑学院开展“双评价”技术交流

相关链接

公告 | 2021年度优秀城市规划设计奖获奖项目名单出炉

编辑/排版|王淑芸

供稿|清华同衡 总体研究中心智慧规划室

原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):2021年度优秀城市规划设计奖 | 市县“双评价”技术方法及支撑体系研究——基于国土空间规划整体认知视角

规划问道

规划问道