随着我国城市发展步入存量增质阶段,城市相关规划建设越来越关注公共设施配置的合理性、均等性与服务质量。可达性作为揭示空间互动关系的理念是破解当前公共服务供需“不平衡”问题的主要途径。截至目前,国内外学者使用空间比例、机会累计、效用度量等方法,对公园、教育机构等设施可达性进行了分析,为城市公共服务设施网络体系构建提供了诸多支持,但总体而言,仍有两个方面有待探讨:

(1)在研究方法上,既有可达性评估研究主要关注搜寻半径、距离衰减、引力模式等领域,对公众在出行过程中所受到的自然-建成环境的复合影响考虑不足。时至今日,慢行空间体验、可步行性等已成为构建城市公共服务设施网络体系的重要支撑,例如《社区生活圈规划技术指南》(2021)提出构建“以慢行网络链接服务要素”的公共服务设施布局方式;《城市步行和自行车交通系统规划标准》(2021)提倡与公共服务设施空间功能相衔接。

(2)在研究对象上,餐饮店等市场主导型公共设施研究成果相对滞后于医院等政府主导类型,主要原因在于前者的服务能力难以测度。多数政府主导型设施可以参考专业评级、面积或服务人员数量等实现对设施服务能力的量化,而受众面更加广泛的餐饮、购物等设施则难以实现。

面对上述现象,本文认为可通过以下方式实现改进。在方法层面:引入生态规划等领域应用较为成熟的最小累积阻力(Minimum Cumulative Resistance, MCR)模型作为辅助模型。主要创新点在于将慢行适宜性作为衡量公共设施服务范围的重要依据,从而便于公众理解,更好地反映城市慢行条件差异。在对象层面:认为网络口碑(Internet Word-of-Mouth, IWOM)数据可以为部分市场主导型设施服务能力的量化提供依据。IWOM数据指在互联网中传播的口碑信息,平台包括新浪微博、大众点评、Facebook等。以此量化公共设施的服务能力,可以有效识别部分类型公共服务设施的内在差异,并弥补其供需空间匹配研究的不足。

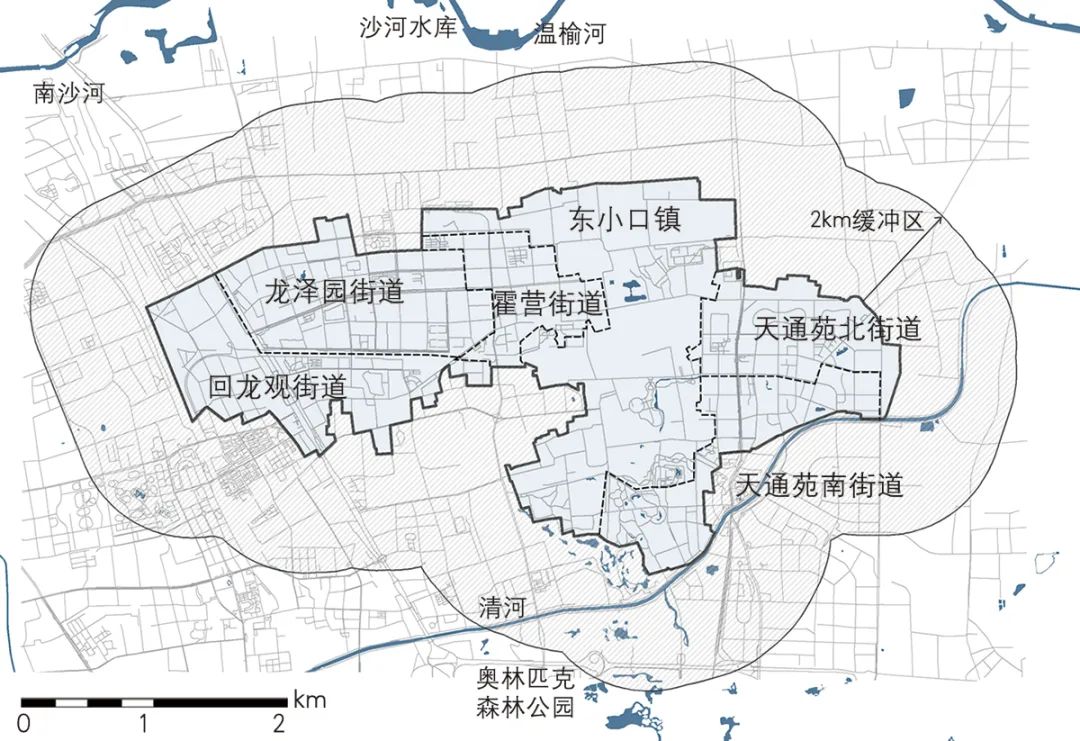

由此,文章以北京市典型的大型社区回龙观-天通苑地区(简称:回天地区)为例开展研究(图1),依托网络口碑数据和实地调查数据作为公共服务设施供给及需求空间强度的评判基础,构建基于NA-MCR模型的公共服务设施供需空间评价体系,重点研究城市环境影响下供需空间的匹配关系。研究方法可以弥补城市公共服务系统在评价体系、数据使用和对象研究上的不足,研究结论也能为区域城市更新和空间发展提供参考。

▲ 图1 | 回天地区场地分析

资料来源:研究范围源自《昌平区分区规划(国土空间规划)》空间结构规划图。

研究数据与方法

1.1 数据来源

使用数据包括大众点评数据、居住强度以及适宜性因子数据3类。其中:大众点评数据包括回天地区及附近2km缓冲区域餐饮、购物、休闲娱乐和便民服务4类公共服务设施坐标和口碑信息,总数量9043个;居住强度数据参考胡从文等研究方法获得;适宜性评价方面,公众出行API数据来自百度地图开放平台;城市公共服务POI数据来自高德地图网站;城市街景绿视率通过DeepLab-V3+利用城市景观数据集训练的街景识别模型计算而成;步行交通建设条件数据按照不同分类方式,通过打分计算获得。

1.2 供需空间强度分析方法

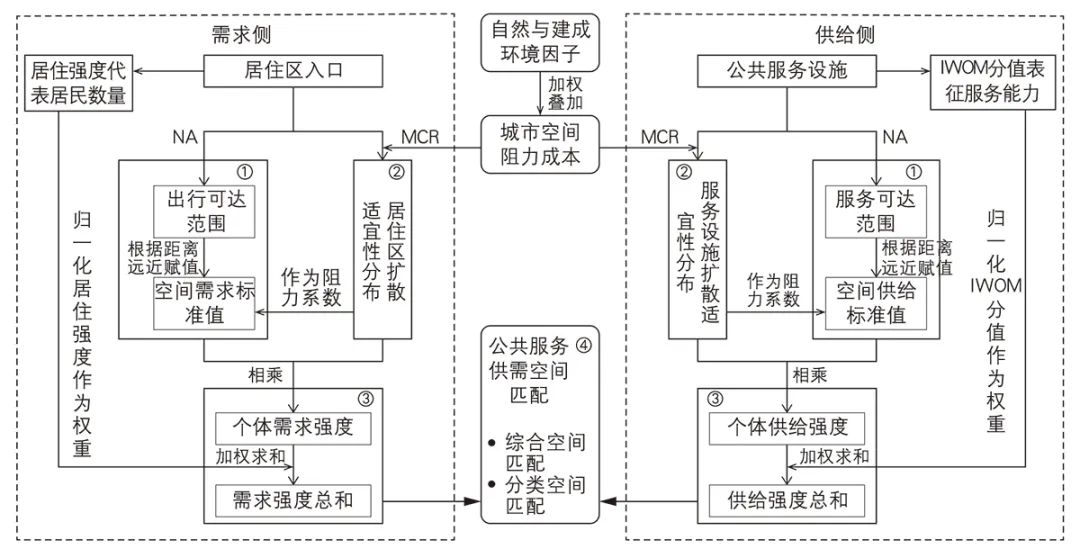

研究围绕供给、需求两条主线展开,每条主线均按照相同逻辑进行分析(图2)。

▲ 图2 | 研究思路框架

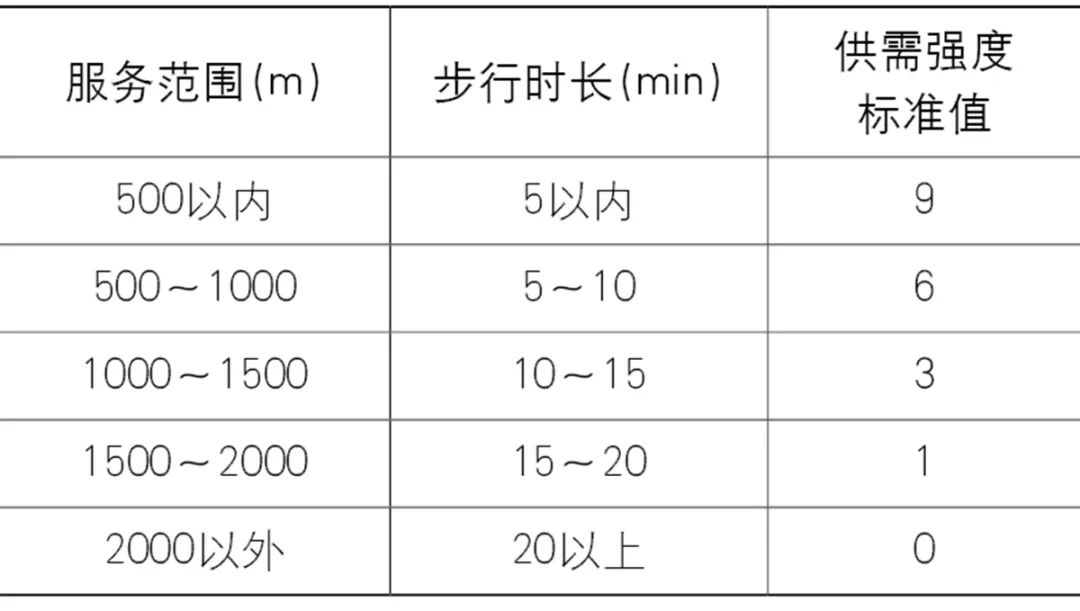

▲ 图2 | 研究思路框架 ▲ 表1 | 供需空间强度标准值设定信息

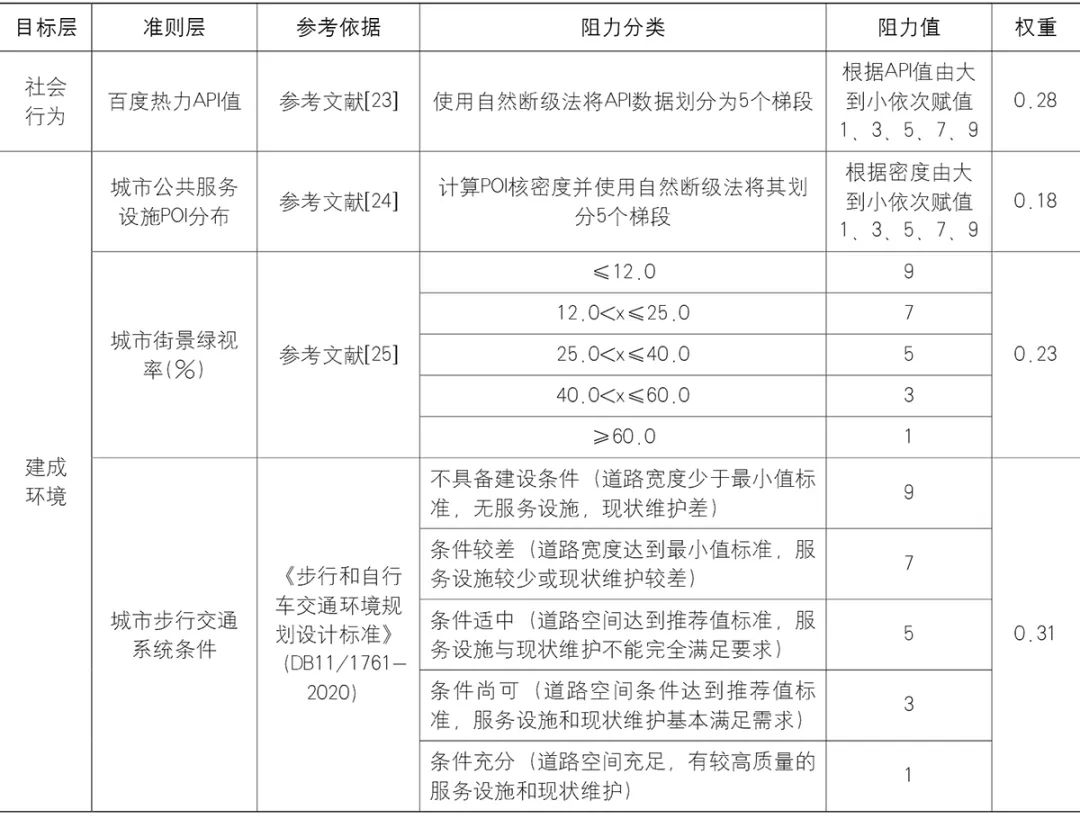

▲ 表1 | 供需空间强度标准值设定信息使用MCR模型开展供/需空间适宜性分析。设定公共服务设施和居住区入口为供/需扩散源点,按照表2对相关阻力因素的设定,通过GIS10.5-Cost Distance模块计算得到出行点在研究区内的扩散适宜性结果。

▲ 表2 | 城市步行出行适宜性评价指标及权重信息

▲ 表2 | 城市步行出行适宜性评价指标及权重信息前文得出各供给/需求点为研究区各区域赋予的供给/需求强度标准值与归一化适宜性数值,二者相乘得到供给/需求强度值,全部供给/需求点提供的强度值加权求和得到供给/需求强度总值,强度越高代表供给/需求的力度越强,反之越弱。在权重设定上,以大众点评口碑总分代表设施服务能力,以居住强度代表居住区需求能力。

1.3 供需空间自相关特征分析方法

使用双变量局部空间自相关指数(Moran´s Ι)对公共服务设施供需强度和匹配关系进行分析。具体将从空间匹配模式和匹配度2个层面展开,空间匹配模式用于展示供给和需求空间强度的匹配关系。空间匹配度借助局部空间自相关Moran´s Ι指数表达,取值范围在[-1,1]之间,大于0表示正向相关,小于0则相反,绝对值越大相关性越强。

研究结果

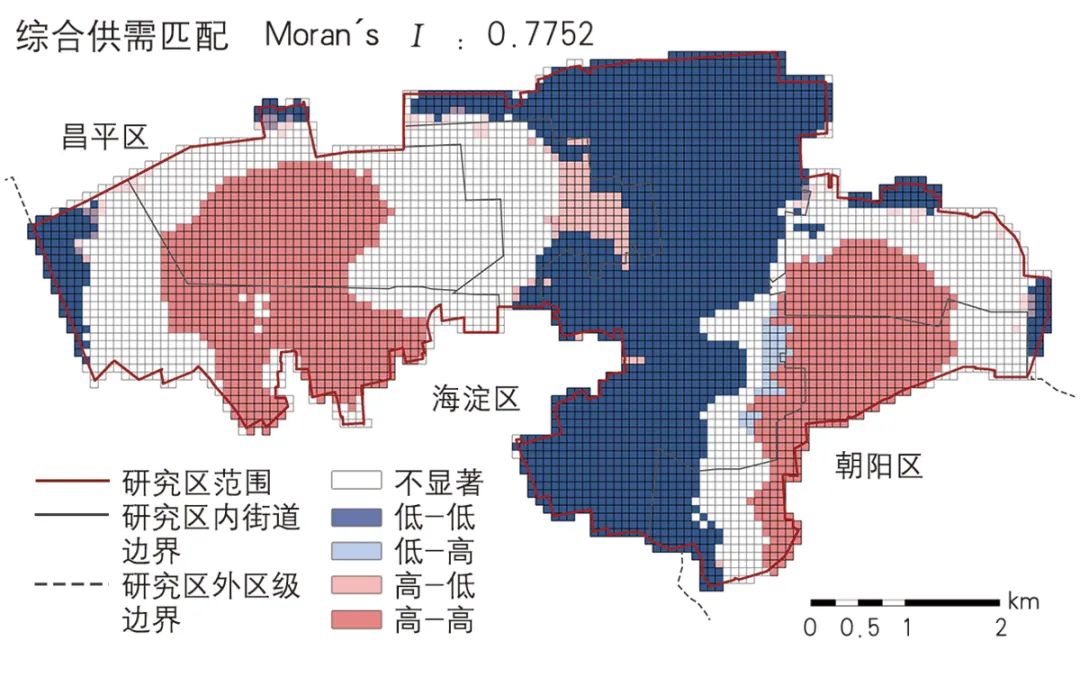

在整体尺度上(图3、表3),回天地区综合供需强度自相关Moran´s Ι指数为0.7752,空间集聚效应明显。回龙观东部、龙泽园西南部、以及天通苑南、北街道的西部空间呈“高-高”正相关分布;东小口镇大部分呈“低-低”负相关分布,但其东侧分布有少量“低-高”负相关空间;霍营街道东侧呈“高-低”负相关空间,表明回天地区公共服务供需空间匹配结果存在一定的空间分异。

▲ 图3 | 回天地区综合公共服务供需空间匹配LISA聚类示意

▲ 图3 | 回天地区综合公共服务供需空间匹配LISA聚类示意 ▲ 表3 | 回天地区公共服务设施供需空间匹配Moran’s Ι指数统计

▲ 表3 | 回天地区公共服务设施供需空间匹配Moran’s Ι指数统计

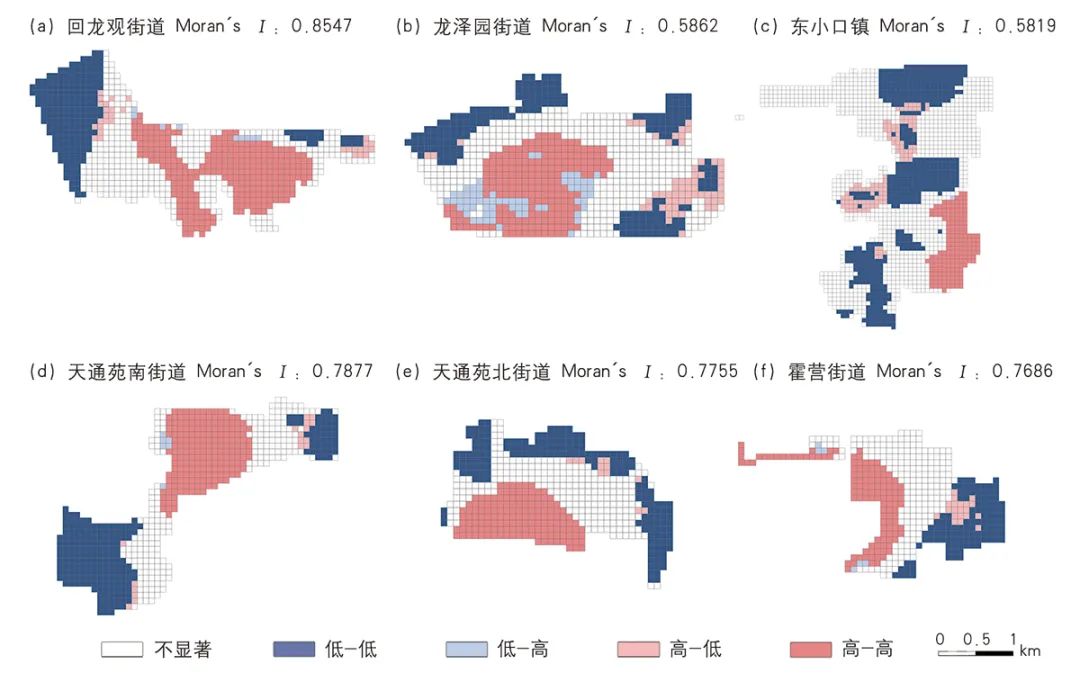

▲ 图4 | 不同街道综合公共服务设施供需空间匹配LISA聚类示意

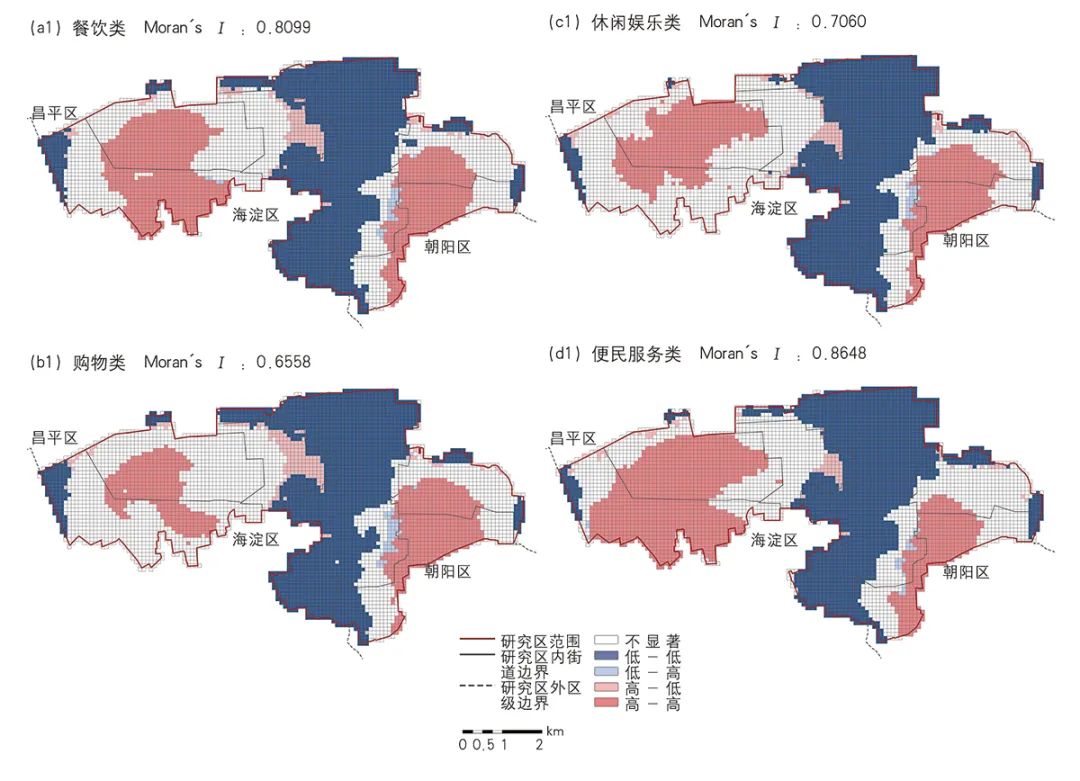

▲ 图4 | 不同街道综合公共服务设施供需空间匹配LISA聚类示意在整体尺度上,回天地区4类设施空间供需匹配模式大体相似,但匹配度存在较大不同。如表3、图5所示,便民服务类设施空间供需强度自相关Moran´s Ι指数最高(0.8648),其次为餐饮类和休闲娱乐类设施,购物类设施最低,主要原因在于大部分购物功能集中在龙德广场等商业区,导致服装、居家等商铺在可达性方面未能很好地辐射周边居住区。

▲ 图5 | 回天地区公共服务设施供需空间匹配LISA聚类示意

▲ 图5 | 回天地区公共服务设施供需空间匹配LISA聚类示意结论与讨论

(1)在综合供需强度匹配上,62.98%比例的区域公共服务供需空间强度匹配结果表现为正相关,空间集聚效果良好。聚焦街道尺度发现,回龙观、霍营及天通苑南、北街道整体匹配水平较高,龙泽园街道和东小口镇出现较多的负相关空间,一方面由于部分高口碑分值的服务设施分布过于集中导致服务不均现象;另一方面则由于高速公路、废弃地等低适宜性慢行空间限制了公共设施的服务扩散范围。

(2)在分类供需强度匹配上,整体尺度便民服务类空间供需强度自相关性最强,而购物类设施由于较为集中的分布限制使得指数有所下降。在街道单元对比中,餐饮类服务设施在回龙观街道供需匹配关系优于其他区域,主要原因在于回龙观街道被高密度居住区环绕,并且紧邻中关村软件园区使其发展更为完善;休闲娱乐类设施则在霍营街道和东小口镇部分城区有明显的提升,这受益于周边丰富的绿色空间资源。

总结

本文撰稿:冯君明 李翅 孙悦昕 吕硕 李玥

原文介绍

《城市公共服务设施供需空间匹配研究——以北京市回天地区为例》一文刊载于《城市规划》2023年第5期,第75页-85页。

【doi】10.11819/cpr20230505a

【全文下载】文章已在知网发布,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】城市公共服务设施供需空间匹配研究——以北京市回天地区为例

规划问道

规划问道