01

前 言

拾里庭院位于成都市新都区汪家村,是2018年新都区实施川西林盘保护修复的重大项目之一。项目更新整治面积1.9公顷,探索形成“共享庭院”的乡村共治共享创新治理模式,在保护川西林盘资源的同时盘活了乡村经济。短短几年间,汪家村拾里庭院成为成都生态原乡文旅发展典范,吸引大批游客前往体验打卡,并于2021年获评成为第二批全国乡村治理示范村,走出了一条乡村振兴新路子。

02

“拾里”经验

资源共治:

量化资源价值,促进全类型闲置资源整合

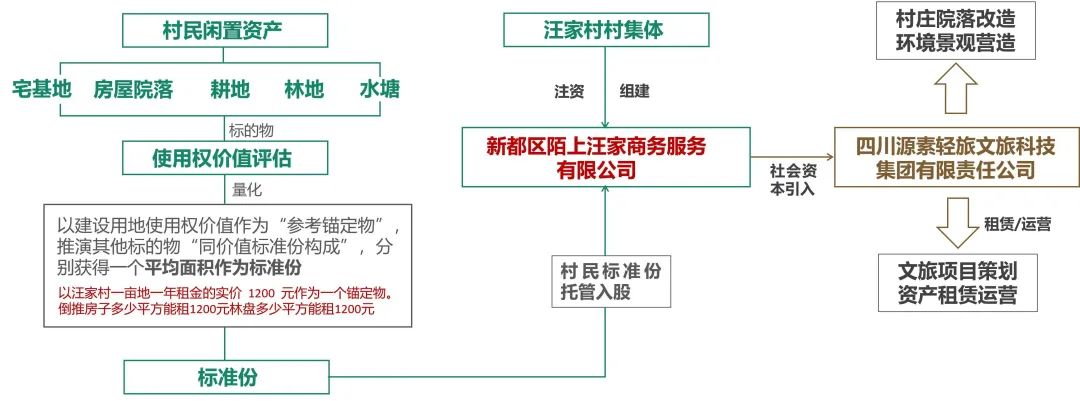

拾里庭院推动资源整合过程中,构建“政府统筹、企业引导、村民参与”三方工作机制。企业协助政府制定完善的资源量化标准,以“一亩耕地年度参考租金”作为基础“锚定物”,将村民闲置的住宅、构筑物、宅基地、林盘地、耕地、林地、水塘等标的物的使用权以及经营权价值转化为若干“标准份”,村民根据自身需求将所属“标准份”资源统一入股托管村集体,由村集体委托企业统筹运营管理。收益分红中除20%为村集体所有,其余全部发放村民,极大提升了村民参与闲置资源整合工作的积极性。一期项目便有116位村民参与,形成并托管149股标准份,盘活闲置林地、宅基地6.92亩,耕地35.54亩[1]。

拾里庭院转变以往围绕土地资源的单一整合模式,以村集体、村民、社会力量三方投入形成合力,推动全类型闲置资源标准化,有效量化建筑、水塘、耕地、构筑物等各类不同属性资源要素,保障村民利益同时高效推动乡村闲置资源整合,激发乡村更新改造动力。

闲置资产标准化路径示意

图片来源:作者自绘

闲置资源标准份折算办法示意

数据来源:作者搜集整理

场景共享:

原住居民不搬家,营造共享“大庭院”

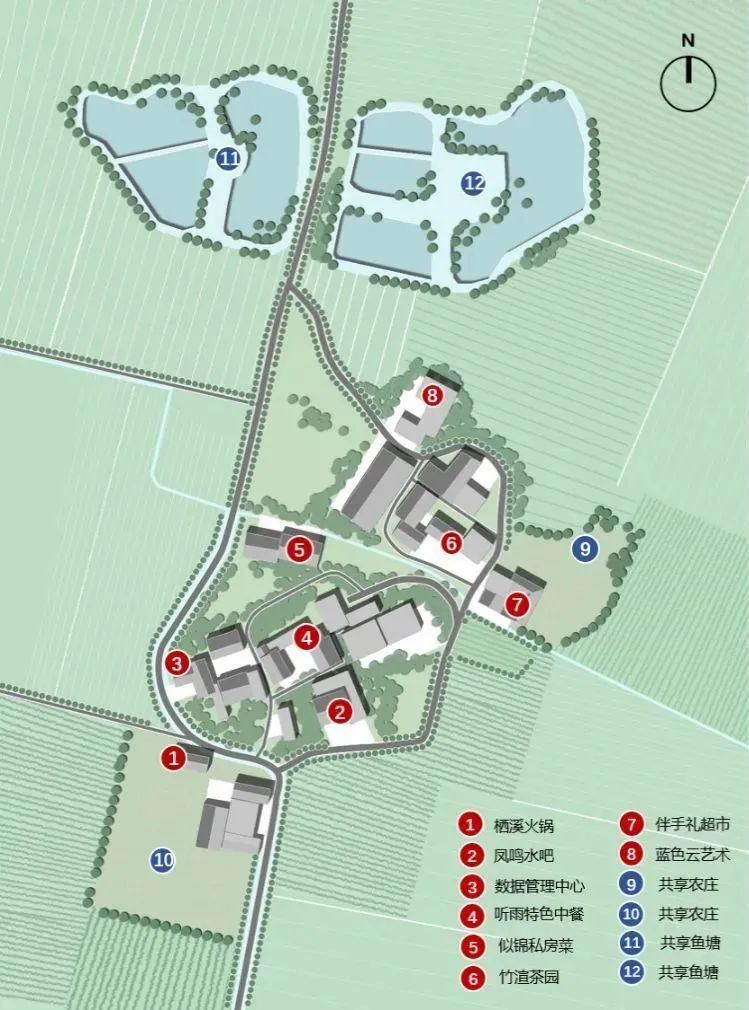

拾里庭院以林盘院落更新为基础,将周边水塘、耕地、林地统一纳入规划,院内院外空间一体化设计,改造院落建筑2100平方米、院坝/林地11亩、耕地37亩[2],塑造“共享院落+共享农庄”的“大庭院”空间形态。已打造特色院子8余处,户外主题活动场地4处,形成以餐饮休闲业态为核心,集住宿、露营、会议、运动等功能于一体的现代原乡生活消费场景。

拾里庭院更新前后对比

图片来源:网络

拾里庭院平面布局

图片来源:作者自绘

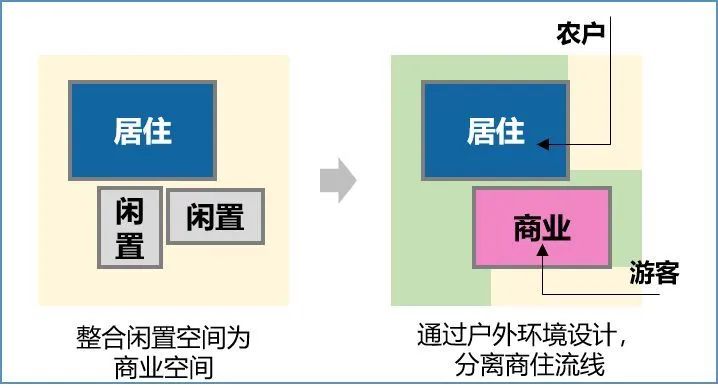

为保留延续林盘生活烟火气,拾里庭院提出“零农户搬迁”策略,鼓励农户不搬家。在充分保障村民生活空间,保护个人隐私的同时,探索将闲置房间改造转化为商业经营空间,形成“上商下住”、“前商后宅”等多种空间共享模式,最大限度激活闲置空间价值。

“上商下住”模式,主要针对独栋多层乡村住宅,底层用于村民生产生活,其他闲置楼层对外出租共享,并通过外加楼梯设计,实现商住分离,保证互不干扰。

上商下住改造模式示意

图片来源:作者自绘,拾里庭院官方公众号

“前商后宅”模式,充分挖掘院落式住宅更新潜力,将临街一侧闲置空间打造为高价值商业空间对外出租共享,通过院落景观设计,分离村民、游客活动动线。

前商后宅改造模式示意

图片来源:作者自绘,拾里庭院官方公众号

运营共管:

企业辅助,村民参与,唤醒乡村内生动力

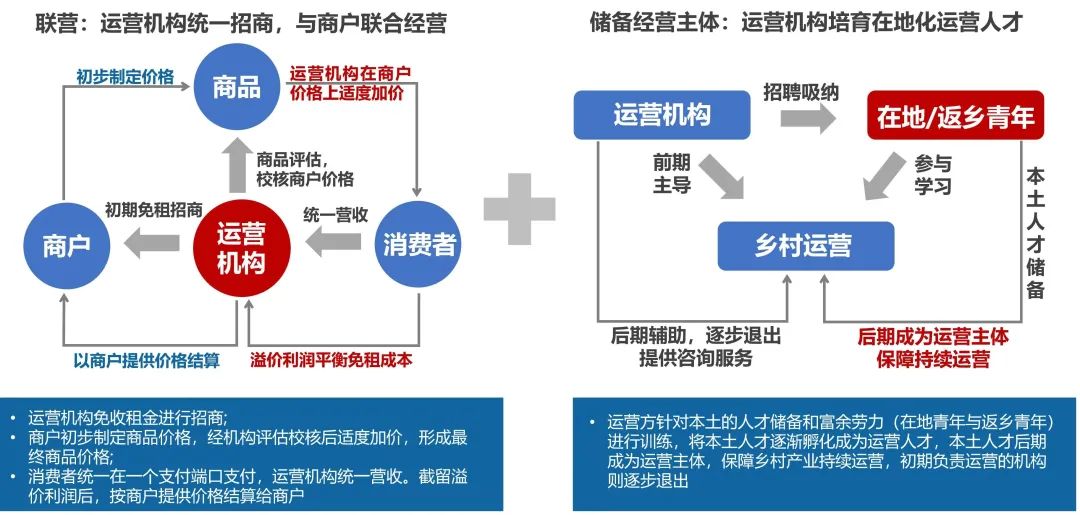

良好的乡村运营是保障乡村产业活力的关键,拾里庭院形成了“专业机构造势+村民在地化培育”的运营机制。

起步阶段,运营机构统一招商,为商户提供租金减免优惠,并参与商户经营活动,由运营机构对商户产品评估后统一定价、统一营收,营收结算后的剩余利润用于平衡前期招租成本并继续投入经营活动及民生建设,由此保障产品质量,持续扩大品牌影响力。同时在经营过程中,注重在地化运营人才培育。运营机构负责招聘并培训在地青年与返乡青年参与乡村运营,使其逐步成为运营主体,后期负责拾里庭院运营工作。

企业和村民运营共管的经营方式,给拾里庭院“输血”同时积极“造血”,为乡村持久发展保驾护航,唤醒乡村内生动力。

拾里庭院运营模式图

图片来源:作者自绘

03

“共享庭院”的广州启示

创新乡村闲置资源盘活路径,优化资源配置

乡村闲置资源盘活利用过程中,鼓励从围绕单一土地要素向土地、建筑、水塘等多类型要素统筹盘活转变。构建村集体+村民+企业联合共治机制,推动创新闲置资源整合路径,做好资源统合量化与开发建设,促进资源的高效利用,保障项目落地,实现村民利益同时,助推产业发展。

探索乡村多样空间共享营造模式,打造体验新场景

保护延续乡村传统特色,鼓励原住居民不搬迁。统筹推进乡村宅院、农林、水塘一体化规划设计,在保障村民日常生产生活同时,充分结合项目业态空间需求,探索商住功能复合的空间共享营造模式,推动乡村空间从单一的美化、绿化向产业化、功能化转变。在促进闲置空间再利用的同时,塑造形成多样的乡村消费体验场景。

注重乡村运营共建共管,激活内生发展动力

强化运营对乡村发展的引领作用,构建机构企业辅助、村民参与的多元共治机制。运营机构推动指导乡村整体建设,保障前期招商引资并带动原住居民参与运营工作,培育在地运营主体,增强村民主体意识和组织化程度。后期原住居民成为乡村运营主体,保障乡村持续的产业发展活力。各方共享乡村经营红利,形成“共治保共享、共享促共建”的良性循环,实现农业强、农村美、农民富的发展目标。

相关数据来源:

[1] [2] 城市设计联盟《乡村振兴“共享庭院经济模式”》

供稿|西南分院

技术审核|总工程师办公室

编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):“共享庭院”助力乡村出圈——成都汪家村拾里庭院的乡村实践经验

规划问道

规划问道