老宫监带领着手下的小珰们,小心翼翼地穿过玲珑山石,踏过千重阶级,把迎霜麻辣兔和菊花酒排列在席间。从平地直上山巅,内官们都有些面上泛红。肴馔既备,众人侍立两侧,候着圣驾陟临。兔儿山顶,清虚殿前,九月初九的清风已经带上了太行余脉的凉意,一霎时酒香升腾,遥接天宇。神宗皇帝款步入席,领着宫眷们举杯四望。透过奇峰异石、佳卉仙草,目力所及之处,万寿山、万岁山,太液池畔群山绵延;旋坡台、乾德台,西苑之内高阁峙立,大明的江山仿佛就在这耸入云霄的亭台之间获得了最美好的定义,并从这一点迸发开来,去覆盖京师与九州。

四百年一恍惚就过去了,九门繁华、金瓯无恙,依稀如昨,只不见了当年的山、当年的圣上、当年的筵宴与当年的重阳。

看不见的北京 | 太液池畔的群山

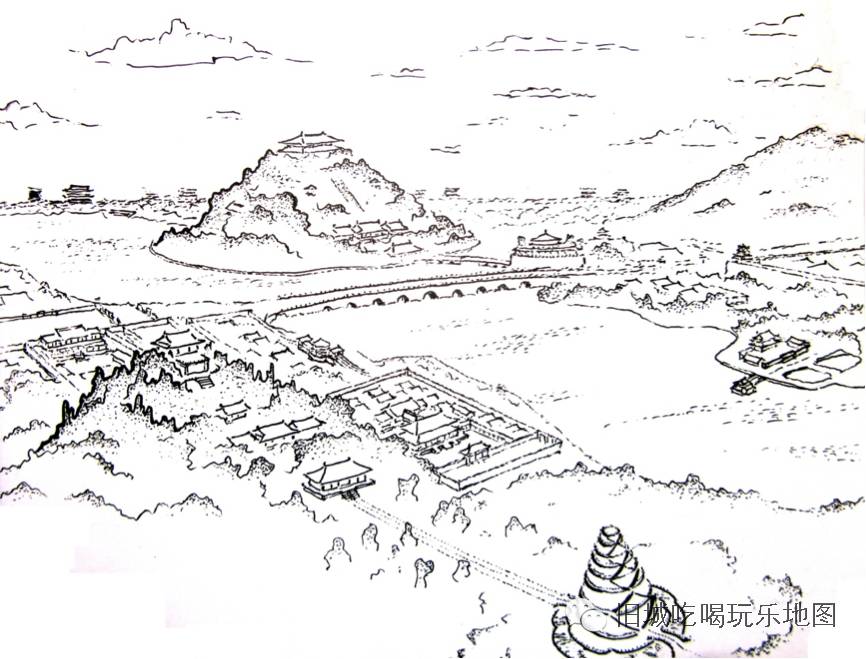

[图片:四百年前的太液池畔。左下:兔儿山,左上:琼华岛,右上:景山,右下:旋坡台 来源:作者]

兔儿山,这个名字如今已经快被淡忘了。大多数时候,它只在老街坊们的口中一闪而过,可到现在,老街坊们也如同当年那耸峙的叠石高峰一样,一抔抔土地不知散落在何处了。按说北京是个研究历史的好地方,古时候的史地学家们就深有感触,说京师人特别喜欢名初名,就是说一个地方最早的时候叫什么名字,北京人就一门心思地叫下去了,直到这地方没了、变了、名字都改了,还在那里叫那当年的老名字呢。不过他们只说了一半,虽说北京人执着于老地名,可他们也酷爱创造新地名,尤其是在老地名的基础上创造。用什么来造呢?就用他们那慵懒的舌头。

当北京人的舌头把兔儿山这三个字飞速地念了千遍万遍之后,它就成了一个新的地名。如果您有机会在2011年之前路过西黄城根南街,就可能在这条街靠西安门内的一侧看到一条胡同,这条胡同名叫图样山。

[图片:2003年的图样山胡同 来源:北京市城市规划设计研究院]

[图片:2004年的图样山胡同 来源:沈建平的博客]

“图样山”这三个字是个新名字,在民国时期才正式命名给这条胡同,可偏好名初名的老街坊当年竟能接受这一字面上的改名,可见在他们口中,“兔儿山”和“图样山”读起来完全是一回事。如今图样山胡同已经彻底被从地图上抹去了,北京皇城曾经高台峙立的那个时代也逐渐在人们的记忆中淡去了。人们越是熟悉如今的西安门府右街一带,似乎就越难以想象那里曾经有过截然不同的样貌,存在过不可思议的结构。

[图片:图样山胡同水墨写生 来源:画家阿明]

在北京这座城市的历史变迁中,皇城宫阙的变迁竟是最缺乏记载、少为人知的一部分。说来很奇怪,这片包裹在重重街市之中的禁地曾经把自己掩藏得如此之好,竟能不向市井喧嚣泄出半点气息。这些人造的地貌被京城的街市围绕在正中心,但却又隔着这万丈尘嚣,与整个国土上的江山遥相呼应。多少个世纪以来,皇家治理着绵延万里的江山,同时也治理着这片小小的模型,仿佛他们能从此山见彼山,从此处见彼处。只不过江山理顺,史书自当记载,宫苑繁华,却只有小说家感兴趣。京城正中的这小山水兀自流转,最终不过在典籍中留下谨慎而羞涩的几行而已。

[图片:康熙北京皇城衙署图,局部]

[图片:康熙北京皇城衙署图,局部]

[图片:这一区域现状航拍图 来源:百度地图]

且让我们回到神宗万历皇帝的时代,去神游一番。从西安门步入皇城,首先是一片衙署,作为从街市到禁苑的过渡:左手边是占地广阔,一直延伸到皇城北墙的十座皇家仓库:甲字、乙字、丙字、丁字、戊字、承运、广盈、广惠、广积、赃罚,统称西什库。如今名存实亡的西什库多被用来指代京城四大天主堂之一的北堂,而十座仓库的遗存已经无处寻觅。右手边是惜薪司,负责向整座皇城分发炭斤的机构。2011年以前,此处尚有一条惜薪胡同昭示着历史上这一机构的存在,如今惜薪胡同已如图样山胡同一样片瓦无存。

[图片:2003年的惜薪胡同 来源:北京市城市规划设计研究院资料库]

再往前,人声愈稀,宫墙森然,那些在史书上只见其名、不录其形的宏崇伟构开始投下它们的巨影。世宗嘉靖皇帝的御用道场大光明殿出现在路南,这座有“大玄都”之称的建筑群以一座重檐圆殿为中心,是西安门众多宫观中有幸留到近世的唯一一座,十九世纪多位西方游记作者将之与天坛祈年殿相提并论,唯前者只两重檐,两重丹陛。可惜整组建筑毁于庚子,今日围墙尚存。

[图片:1865年的大光明殿,来源:Paul Champion]

沿着大光明殿向南,一座人造的高峰耸立在前,这就是兔儿山。这座怪石嶙峋的山峰造于元代,史书称其有五十丈,这自然是夸张的说法,但已足见其高大。整座山“远望郁然,日光横照,紫翠重叠”,甚至能与万岁山,也就是作为北京之巅的景山“坤艮相望”。根据清初高士奇《金鳌退食笔记》的记载,兔儿山“甃石引水,作九曲流觞,皆雕琢竒异,布置神巧”,半山岩洞蜿蜒,水从山上流下,再自山洞口垂下,仿佛水帘洞一般。山上不仅草木葱荣,还布置殿宇,山脚下“有殿倚山”,流水环绕,甚至从殿宇中穿出,“潜绕殿前”;至半山,三殿左右并列,而顶峰处则是“俯瞰都城,历历可见”的清虚殿。在明代,每当重阳之时,皇帝带领宫人登临此处,饮菊花酒,吃迎霜兔,凭高远眺,可谓一大乐事。

宋徽宗皇帝在汴京叠山为艮岳,曾传为一代佳话。如今艮岳无存,但这一传统却通过历代经营,在北京得到了传奇式的发扬。四百年前,在京师的中心,太液池与大内的近旁,并存着三座人造高山,最古老的一座是创自金代的万宁宫琼华岛,随后是创自元代的西内兔儿山,最年轻的那座则是创自明初,位于北京南北中轴线上的景山。

[图片:琼华岛 来源:《西方人笔下的中国风情画》]

这三座山各有特色:景山五峰连脉,最为宏阔,以堆土为主,山石覆盖最少,仿佛一座真山;琼华岛起自水中,堆土叠石,土石各半,金人为了营建琼华岛甚至不惜从千里之外运输艮岳遗石,故而这或许是最接近汴京艮岳风格的作品;而兔儿山尽管今日已经消失,但根据各种文献记载,可以推测这应该是北京三座高山中体型最小的一座,但同时也是山石比例最大的一座,其意趣全在叠山壘石,筑洞造峰。

[图片:四百年前的太液池畔。左下:兔儿山,左上:琼华岛,右上:景山,右下:旋坡台 来源:作者]

这三座相对峙立的山峰构成了北京核心的一片小地貌,以高耸的体量串连起了平面铺展的皇宫别院。皇城周边并无高阁佛塔可以俯临禁地,在皇城尚不通行的时代,京师百姓如果攀爬到自家屋顶,或许能远远地看到这三座高山的一角突出于屋脊和绿树的海洋之上。他们会不会和如今有幸在这座城市的中心略窥禁地的游人们一样,感到一种夹杂着敬仰的快意,并情不自禁地谈论起这国家的主人来呢?

[图片:从五龙亭远眺琼华岛和景山 来源:谷歌地球]

四百年前,如果我们站在这座兔儿山上,像大明的皇帝那样眺望,我们会看到京城在我们的眼前展现出一片由奇幻而陌生的巨构组成的天际线。在南边,与兔儿山处在同一条轴线上的,是一座傲然挺立的圆形高台,上下七层,层层环绕,仿佛欧洲木版画上的巴比伦通天塔形象。这座名叫旋坡台的高台同样创立于元代,当时除了登高之外,似乎并没有其他被明确记载的用途。赋予其新意义的是崇尚道教的明世宗嘉靖,他将这座高台步步旋升的七层依次命名为玉光、光华、华辉、辉真、真境、境仙和仙台,并于顶层设醮,在四百年前北京明澈的星夜下禳祈北斗。

视线转向东边,在中海的西岸,坐落着紫光阁。这座紫光阁最初并非今天的紫光阁,它坐落在邻水的高台之上,圆殿挟屋,两侧斜庑连接地面,仿佛登城马道。站在高台之上,向东俯临太液,向西可以检阅禁军。明代后期,这组建筑被今日的紫光阁取代,但其军事寓意被继承下来,直到清代,这里依然是凯旋赐宴的地方。

[图片:紫光阁凯宴图,来源:郎世宁等绘]

在兔儿山的东侧近旁,曾经坐落着元代的西内隆福宫。明成祖还是燕王的时候,曾经将这里当做潜邸。这处幽深的宫殿几乎是一座小型的紫禁城,世宗嘉靖晚年不临朝视事,将其改名为永寿宫,专爱居住于此。直到一天晚上,万岁爷和宫妃拿着烟火耍闹,不小心点着了这重楼复殿,一霎时整座永寿宫灰飞烟灭,“凡乘舆、服饰及先朝异宝尽付一炬”。然而此事之后,世宗并无归御大内之心,命人在一年之内把个永寿宫再造了一遍,更名万寿宫,仍旧居此。几年之后,世宗升遐,重建不久的万寿宫被锐意改革的穆宗隆庆当做弊政,下令拆除,再未重建。所以如果我们在万历朝从兔儿山向东俯瞰这里,应该是一片残基衰草而已。

视线抬到太液池的另一岸,在京城的天际上,万寿山琼华岛和万岁山景山傲然屹立在九重宫阙的北边。四百年前,这两座山的山形与今天无异,但看惯了如今的北海公园、景山公园的我们或许依然会觉得陌生:那时的琼岛顶端尚没有白塔,而是一座重檐大殿。这座大殿名叫广寒殿,兴修于金代,与琼岛同岁,在元初又经修整,碧瓦辉映,与遍山的绿色融为一体。

[图片:美国摄影师甘博拍摄的景山 来源:老北京网]

马可波罗曾在游记中赞美此景,称之为“绿山”、“绿殿”。天启年间,这座跨越了三个朝代的广寒殿终因失修而坍毁,琼华岛顶一派荒芜,直到清世祖顺治在其基址上兴修白塔。琼华岛东侧是万岁山景山,不过四百年前的景山上并无建筑,如今人们熟悉的景山五亭是在乾隆时期才出现在了景山五峰。

[图片:景山航拍 来源:故宫吧]

站在兔儿山顶,如果我们极目北眺,会看到在太液池北岸,如今五龙亭阐福寺的位置上,有一座“高入云表”的殿阁,名叫乾佑阁。乾祐阁本身坐落于一座高台的顶端,这座高台“髙八丈一尺,广十七丈,磴道三分三合而上”,换算今天的尺寸,即有二十六米之高,五十六米之阔。要知道,即便是颐和园佛香阁的高台,其蹬道也不过两分两合而已。《万历野获编》的作者沈德符曾与几位友人同登此台,“凡数转未至其巅,已平视兔儿山矣”。此时太阳初升,众人向南眺望,“万瓦映日,大内楼台,约略在目”,仿佛身处虚空一般。在一种莫名的敬畏与悚惧之中,众人不敢再向上攀登,急急离开了这里。

[图片:颐和园佛香阁 来源:photofans prcbigpand]

根据史书记载,这座八丈一尺的高台再加上台顶的乾祐阁,至少有十二丈之高,超过了大内三殿的殿脊。在阁上俯瞰,皇城外今日福寿里、柳荫街一带的胡同民家都一览无余,以至于连兴建它的神宗皇帝本人都感到如此窥视民宅有些不妥,于是只在月夜宁静时到此处游玩。而官员们也提醒皇上,乾祐阁如此高耸,恐怕于风水不利。熹宗天启甫一登基,即下令平毁此台此阁。如此伟构,前后存在不过二十年。可以想象,这座高台临近皇城边缘,当年整座北城或许都可以见到,其规制钜丽、成而复毁,一定是当年京城百姓们无尽的谈资。

在四百年前的兔儿山这一番神游之后,我们或许会想到《酌中志》的作者,那位洋洋洒洒书录大明皇家秘辛的老宫监刘若愚。若愚在“大内规制纪略”一卷详细讲述了明代末年北京皇城的形胜,讲完之后,他若有所思起来:都说古人谨慎,对于皇宫深闱,从不多言。我这个深陷魏党冤狱的老公公,怎么竟敢侈言铺张,罄怀罗列,岂不是太胆大妄为了吗?随后若愚回答了自己这个问题:描写宫苑之书并非没有,可往往是道听途说,错误颇多,而正史则只字不提,如何能昭示国家之盛?所谓史失而求诸野,我作为内官,身处其中,记录一二以娱观者目,或许能让更多人萌生报效国家,善待百姓之心呢?作为一位朝不保夕的将死之人,刘若愚的这些话想必不是虚谈,而是一位史家的良心。

[图片:今日西安门内大街 来源:郑严的新浪博客]

走在如今的西安门内,车如流水,行人如织。多少年来,曾经林立的宫观早已湮灭,仙山楼阁如今已是闹市。元代的玄都胜境如今是刘兰塑、真如境两条死胡同,大光明殿的老墙里包裹着国务院机关事务管理局的大楼,嘉靖皇帝曾经和宫妃嬉闹的永寿宫的位置上,如今已是西花厅。而几年以来,从清中叶起就被民居压在下面的兔儿山、旋坡台又重新被扫平,圈入了深不可测的围墙。历史就是一场场翻来覆去的故事,多少次,人们甚至还来不及感慨曾经的宫阙成了寻常巷陌,那巷陌就又重新成为了宫阙。

[图片:今日西安门内大街街景 来源:百度地图街景]

反反复复,来来往往,层层叠叠。遗址之下有遗址,故事之中有故事,典故之上有典故,多少个世纪,多少代人,竟然造出了一座北京。只有太液池水依旧平静,映照那变幻莫测的天空。

小编:只吃小米饭

主编:龟姐

作者简介

李纬文:1989年生于北京。2011年毕业于北京语言大学法语系,2014年获得北京语言大学法语文学硕士学位和法国里昂高等师范学院比较文学硕士学位。目前为巴黎索邦大学考古学研究生,长期关注北京城市规划与文物保护事业。

旧城吃喝玩乐地图图文均来自作者本人工作和生活中的长期积累(如使用他人照片均已注明),作者本人享有全部知识产权。未经本微信公众平台正式许可与授权,任何个人与组织只可原文转发,同时须注明“图文引自旧城吃喝玩乐地图(公众账号:Plan_n_play)”。文中观点仅供参考,期待与您交流看法。

文化城市

文化城市