小秘书:

以下是10月19日,在大连鹿地咖啡馆的一次“如何对待城市的老街”的沙龙讨论。古城卫士阮仪三先生,也关心到大连正在准备拆迁的这条老街——其实是一个街区。

这个街区,承载着丰富的移民史、殖民史、革命史,是城市的记忆之源。尤其是,“闯关东”的民族商业,其发育正是在这里进行的。

不少人希望它能比较完整地保留下来,并适应现代生活需求,比如田子坊、三坊七巷等。这不仅是为了满足现在的情感,而是出于未来城市的吸引力考虑——希望这座城市,能够停止人口外流,吸引更多有活力的年轻人。年轻人喜欢这样的街区,希望这里可以发生更多有意思的事情。

正如一位发言者所言:“问题在哪儿,年轻人为什么要走?因为他们和城市没有在最基础的精神上、思想上、心理上、情感上产生联系。这种感情,在我们一次次城市的更新,一次次的拆迁当中,被割断了。”

以下是部分参与者的讨论,主要以市民角度,讲述这个街区的意义。我们未来还会发出阮仪三先生的总结发言。

嵇汝广(大连文史学者):

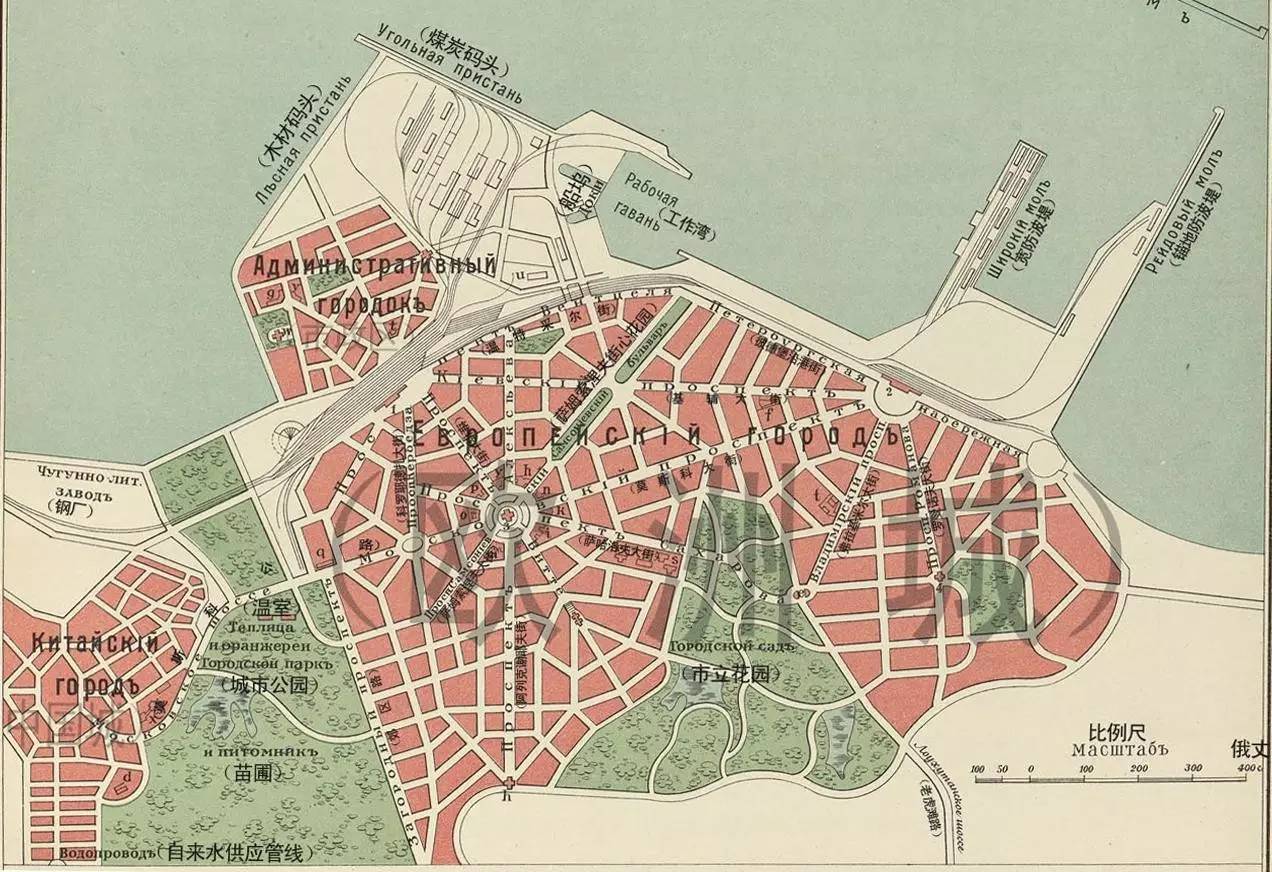

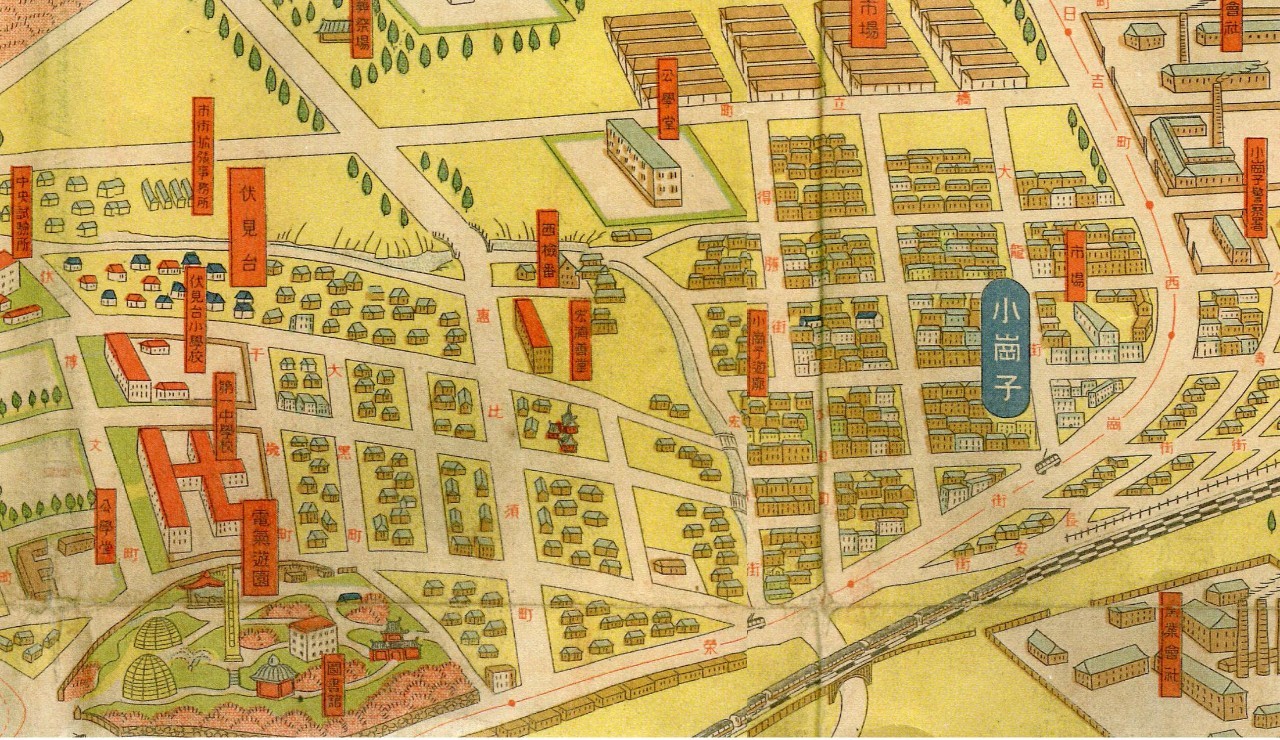

大连曾经有很多关于东关街的解读,但是都不完整。下面是大连的第一个规划。

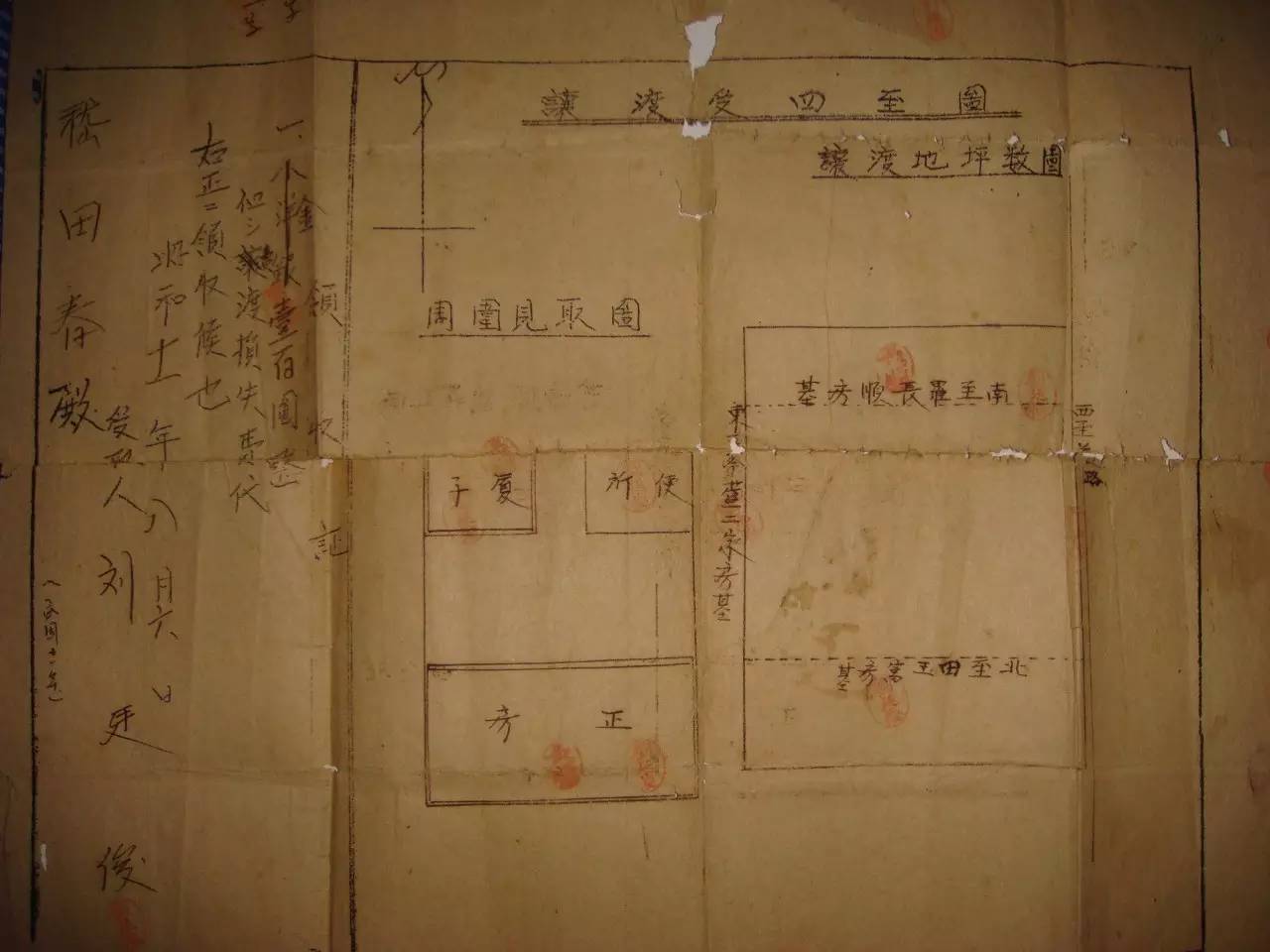

给大家先看一个房契。

房契是我家的传家宝。我祖父1916年来大连。

这个字写的很小,写的是民国11年,就是1922年。这边写的是昭和11年8月6日,实际上是1936年。就是说,这个房子建于1922年,买房时间是1936年。祖父是第一代闯关东的人,我是第三代。这个房子所在区域,当时日本定名北岗子支那部落,有这里住着“未开化的野蛮人”的意思。

房契

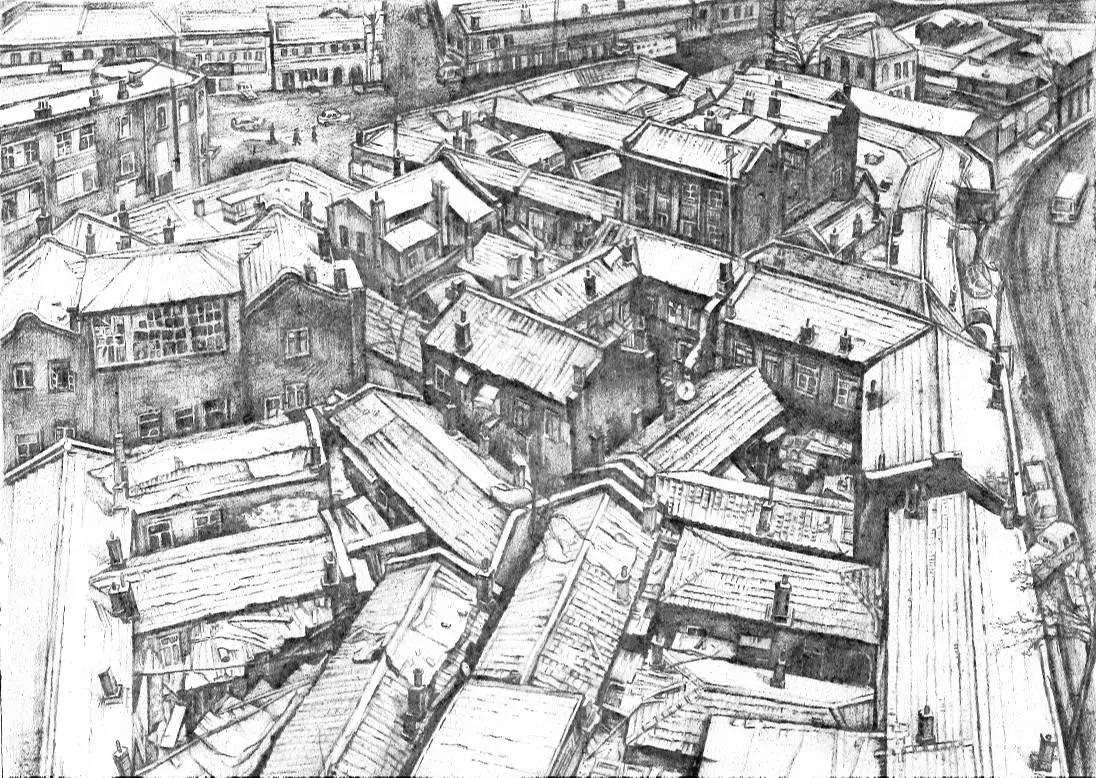

下面是大连理工大学王帅同学画的一幅画。

东关街就是这一块,这一块是一个沙口。在我看来,它应该是胜利桥北之后大连第二个社区,始建于1905年。1905年9月到10月,日本的殖民者准备往大连移民,满铁迁过来1.3万人,三千白领,一万蓝领。当时,他们需要住地,就看好了南山街区。

南山区域原先有1.4万中国人,就被全部迁到东关街这个位置。迁到这里之后,与闯关东的国人融合,形成了社区和商业。1906年时,就有游廊。1908年时有宏济善堂,是今天的慈善总会。

宏济善堂

也有两个学校——两个公学堂。这个是1905年在天津创建的,1911年后迁到大公街。这个是后来建的公学堂,就是今天的西岗区的大连一中。

如今的大连话,当初就在这个位置形成——当时日本殖民教育机构以北京官话来教授中文。第一代大连人,就是我爷爷,他讲的话,我爸作记录,我们都看不懂。实际上,那是第一代闯关东人的方言,现在的大连话,以胶东音为基础,是从第二代大连人开始才形成的。

图上有广河、公学堂、市场、游廊、宏济善堂

大连菜也是在东关街这一块形成。在这儿发展好了之后,再到繁华的天津街发展。

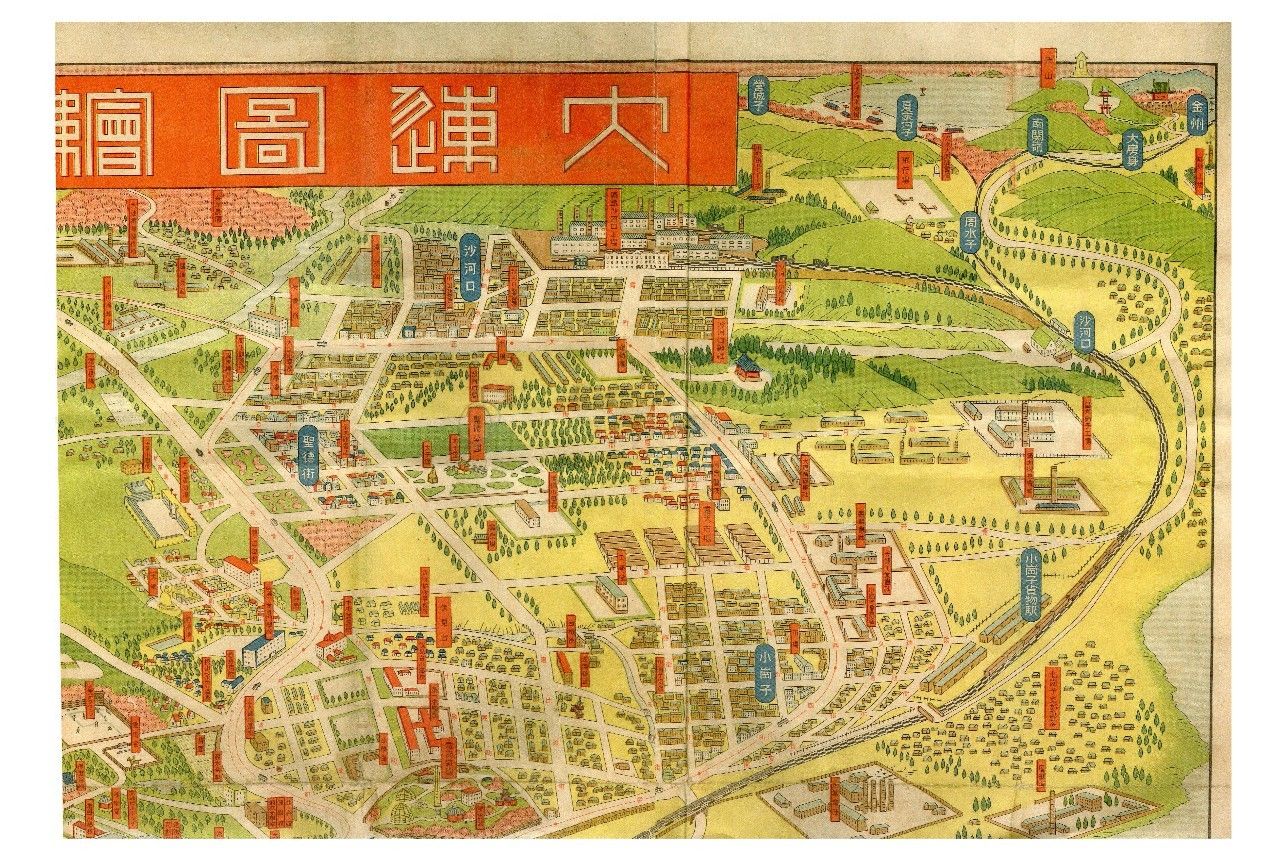

1919年,大连又重新做了规划。为什么要做个规划?这是满铁沙河口铁道工场(今大连机车厂)。它是在1908年迁过来的,到1914年,这个街区形成。在这中间,城市有一个空白带。这个空白带完全是荒芜的。所以,1919年做的这个规划,把这一段全部纳入市区。我认为,这些是大连的一段城脉。

总图

东关街是大连的第二个社区,应该说非常重要。它又是闯关东人聚集的一个地方。我看过1936、1937年移民的记录,当时胶东人占移民的数量是89.1%。

这就是当年日本人建的近江町公寓,1907年到1908年建,是日本移民建的第一批。位于今天的南山区域。

近江町公寓

这条河(见上面的总图)叫广河。咱们现在东关街的下水道是1914年建成的,现在还在用。现在是转音,原来是条河,是大河的“河”,我们现在使用和平的“和”。能看到这里是中国建筑,当时的绿化带要比日本的好,做的特别棒。

我是移民后代,传了这么多代,父母都不在了,七八个人都埋在这里。我也出去过,每次回来都要到东关街走一趟,好像感觉先人还在这个城市里。如果把它拆掉,从个人感情上来说,是不可接受的。

因为当年拆凤鸣街也好,拆其他的街也好,都说要抹掉殖民烙印。但我是中国人,你在这儿,把我们祖先创业的这一片区域,全部给弄掉,让我们对这个城市还有什么依恋?

其实,它的历史价值,今天的人未必能完全读懂。它很深厚,牵涉到各个方面。周家炉最早也在这条街起家——他是大连民族工业的源头,被誉为东北地区民族工业的起点之一。

戴季陶就曾来过东关街,那时在这里为了辛亥革命筹款。陈其美也来过大连。中国近代史从没有没与大连脱离。大家都上东关街来。这都有记载。大连当时有很多同乡会,尤其是山东同乡会也在这儿。但也拆掉了。

这里还有妈祖庙,代表我们的精神遗产。当时是由山东人带过来的。还有鲁班庙——据说是中国最后一个鲁班庙,也被拆掉了。最让我遗憾的是,我当时一直呼吁留妈祖庙。而妈祖庙拆了以后,妈祖信仰在2009年被定为世界文化遗产。我们那个妈祖庙1908年就有了,它代表一种民族传承的东西。所以,要是今天这里的所有东西都给抹掉,我觉得对未来是不好的。

王艺(规划师):

我母亲是在新开路出生的,离东关街也很近。当年我小时候每个周末去姥姥家,我母亲领着我去东关街转,去逛街。所以说,我也是有这个感觉的。

我姥姥家的位置是一个多层的小楼。邻居是日本人。到了90年代,这个楼基本上已经快拆掉的时候,还有当年的邻居的后代,从日本赶过来。他会领着自己孩子过来,然后去拜访当地的邻居。这是一种很沧桑的感觉。

我奶奶是从山东过来,来到大连就到国企工作。我父亲是10岁的时候从山东过来。所以我家的特点是,一边是在大连当地,我母亲属于第二代移民;一边是我父亲,实际上是从山东过来的。

去年我奶奶去世。在她去世之前,我曾经跟她探讨过。我对她说,之前不太知道我们是怎么来大连的,虽然我的父亲有时讲过一些,但我想亲口听你讲,你在山东过的是什么样的生活,什么促使你们来大连,你到大连是怎么样的工作,等等。她当时身体已经不行了,就给我讲了半个多小时。我想等她身体再好一点的时候,给她写一个回忆录。但是后来她就去世了,我们这个家族是什么情况,就断了。如果想要追踪溯源,可能得回到山东,去走访自家亲戚,去了解情况。

我们每个人有自己的家族史,每个人都有每个人的历史。城市也有城市的历史,如果一旦断掉了,后果就是无法挽救的。城市历史的载体就是建筑。

我在新加坡进修过半个月。1965年,新加坡成立时,包括70年代时,遇到的一个情况,就是年轻人大量离开新加坡。

新加坡这个城市,它有活力的原因是什么?其实是,各个国家的人都来了,他们每个人都有自己的历史和记忆。如何能把他们留住?

而在新加坡的一些博物馆,你可以看到,有很纯的中国传统婚丧嫁娶的东西,包括一些文物。我当时想,我们的传统文化,为什么在新加坡这么好?

实际上,新加坡这样做,是让你知道你是怎么来的,当年你的祖先怎么样去闯南洋,然后生活有多么苦,我们的人居环境是如何一步一步改善。

我去过他们当年第一批组屋,保存得非常完好,政府也不断投钱。还有第二代、第三代、第五代、第六代。老师会给你讲,当年我们是怎么做的,有什么问题,我们后来怎么改进。告诉人们,每一个阶段,政府为什么推出政策,新加坡面临的问题是什么,我们怎么做的。

这个时候,你会发现,新加坡人民会有自豪感。他会觉得,这是我的城市,这是我的祖先、我的父母在这里付出过。

回过头来,我们看大连现在的问题。所有人都会这么说,如今这座城市,人口在净流出,而且我们的净流出,和南方一些经济欠发达的地区不一样。那些地方,是农民工去大城市打工。而东北地区,尤其是大连,流出的是高素质人群。

问题在哪儿,年轻人为什么要走?因为他们和城市没有在最基础的精神上、思想上、心理上、情感上产生联系。这种感情,在我们一次次城市的更新,一次次的拆迁当中,被割断了。

人们出去了之后,会发现,其实无非是赚钱买房、娶妻生子。如果一旦发现问题,遇到困难,就毫不犹豫地去大城市生活。没有什么情感和认同上的联系。

所以,首先我认为东关街对这个城市有很重要的意义。它会帮助大连人能够找到自己的根源,你是从哪里来——以前大连是从来不谈这个事儿的。

第二个,我们城市的精神和文化,大连城市的特质,包括非物质的这种东西,希望能重新变得坚固。

第三个,我们只有找到城市的过去,才能看到未来,才能意识到,我们这座城市是和其他城市不一样的。我们的城市太不可思议了。我们得强调这座城市的特质,才能够让人喜欢上这座城市,才能使人们愿意为它的发展而付出。

我感觉,如果能够把东关街保住,它有可能成为一个大连这座城市重新振兴的一个里程

碑事件,就是从此我们能够很坦然地面对自己的历史。

这里也是中国人的一段奋斗史。对大连而言,就是移民到这座城市的奋斗史,它如何以这座城市为载体,如何在这里发展。我觉得,这些不能割舍。一旦没了,这座城市就没有什么可以让你留下来的东西。所以,我认为这是很重要的。

延伸阅读:

福州市民是如何为城市建言的:一份对历史建筑群保护规划的意见与建议

文化城市

文化城市