文化部民族民间文艺发展中心李松主任在研讨会上做了题为“乡土社会的文化保护与可持续发展”的报告,他在报告中指出:传承与创新的可能在于乡土生活的现代化,重点体现在文化尊重、公平发展、公共性保护、以人为本以及协同创新。

文化视角中的农村,主要讲三个问题:(1)愁从何来;(2)美丽进程中的困惑,美丽的乡村在建设过程中有什么误区;(3)传统与创新的可能——传统还能创新吗?还能延续吗?本文就这三个问题进行讨论。

一 愁从何来

1 乡土社会的文化构成

文化作为社会秩序的建构,其合理性和可持续性是以最低的管理成本和有效的方式,维护共同利益的最大化。在中国乡土社会,以习俗体系——文化之网——维系的社区组织和动员能力,构成多样性的生存智慧。中国不同地区、不同民族都有其一整套的生存体系,包括建筑和文化关系整体构成的文化景观——不仅仅是物质,还有非物质、所有人作用在上面的文化景观。

2 生存智慧的断裂

笔者认为愁从何来是生存智慧的断裂,由生态文明与社会和谐构成的“乡愁”,延续着中华文明的优秀文化传统,是社会发展的重要文化“基因”。各地区、各民族多元一体的文化创造蕴含着丰富的创造性源泉,是文化创新发展的不竭源泉。由历史模塑的文化记忆,表现为语言、文字等一些符号,实际上背后是组织体系,人就生活在这样的组织体系里。在这个体系中,现代生活、现在的农村、社区的体系崩溃、凋零,包括阮仪三先生提到的家族关系、家庭关系、整个社区的关系,实际上是疏离的,人与人之间关系的变化很深刻,这表现在当下的农村生活当中——它的凋零比人口的迁移以及劳动力的转移还要严重。现在一些城市周边的拆迁甚至都影响到家庭。北京电视台有一个栏目《谁在说》,讲的就是家庭纠纷,所有的家庭纠纷都是源于城市拆迁引发的分房子、补偿,土地拆迁给土地赔偿予以货币化,导致全家必须参与分割财产分配,最后结果却是无人养老。这是真正意义上的乡愁,是整个社会意义上的。当然我们看到的是语言、文字、仪式、吃穿住行、外在的景观,过去这些景观能够维系人与人的关系,以及人与自然的关系。

文化是优秀的可再生资源,也因此构成可持续发展的一个重要维度。文化是社会包容和集体动员的力量。经验证明,把文化遗产纳入发展政策的制定与实施有助于人们的积极参与,提高有关项目的长远效力。联合国正在制定2015年之后的发展议程,承认文化遗产的变革性力量正当其时。——《保护非物质文化遗产国际公约》

上述引用的核心是倡导整个社会的集体动员能力,这关乎“人”的生活。我们对古村落的规划,最大的难点是要把人规划进去,人在“划”中,否则物是人非。我们的规划经常决定生活在该社区居民的未来生产生活方式、家庭关系及未来的发展,这是非常困难的事情。我们保住景观供人观赏的同时,还要留住文化记忆,还要保证人在里面继续生存、繁衍和能够设计自己的未来,这会面临更多的困难。

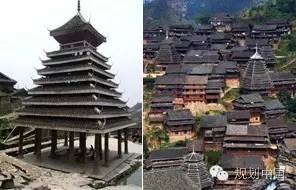

图1所示为城市的公共空间,这样的集体公共空间在学生宿舍、集体宿舍中非常常见,它们正在“消失”。图2是传统的贵州侗族的社区,经过考察,这些建筑都是通过捐资所建,我们所见的干栏式建筑很美观(侗族三宝:鼓楼、凉亭、风雨桥),考察其社会功能,全部源于共享的社区文化。其中有些钟鼓楼的功能就是休息,有些则是议事。鼓楼在村里非常密集,几乎一个挨一个,虽然生产力很低,但大家愿意捐钱做这件事(通常建一座鼓楼,从议事到建成仅需3~5个月)。经过考察,侗族民族在其语言中没有“锁”这个词语,社区是不设防的。然而我们城市里的住区每家每户现在不但上锁,上锁之后还不安全——也可以理解为一种乡愁。这跟建筑无关,而是整个人文生态发生了非常严重的断裂。我们现在进行旅游开发时,没有不上锁的社区,“路不拾遗,夜不闭户”仅是理想社会的描述。

图1 公共空间的消失

图2 侗族的鼓楼

3 价值发现能力决定发展的品质

任何文化或文明体系如果失去对自身文化传统的深刻了解和认知,就失去了具备优秀创新能力的基础。——汤因比的预言

非常纠结的是,我们对乡土社会整体文化的解释能力并不太强,这导致整个创新能力之弱。我们可以修旧如旧,可以将“诗情”作为价值诉求,但是就整体的社会发展而言,乡村还有未来吗?何况是具有传统的未来、有自信的未来?目前在笔者看来,这是非常困难的问题。

二 美丽进程中的困惑:盲点与误区

笔者认为美丽进程中的困惑有以下几点。

1 乡村发展模式的同质化

基本上都是以发展旅游和商业为目的,最后一定会导致人口结构发生重要变化。

2 开发利用中的过度商业化

任何东西都可以拿出来盈利,甚至是祭祀的仪式或传统。

3 遗产保护中的文化碎片化

现代社会的学术体系是分散的,不同学科、不同门类关注各自的重点,诸多文化事项被分解,这种情况非常多见。

4 文化资源认知的表面化和污名化。

5 文化产品表达中的表演化。

6 权利主体在被优秀过程中的异化

乡土社会的好坏由主流社会评定,无关乎生活其中的村民,评选过程也未必符合文化公平的道理。

7 人的发展在规划中被搁置

人的发展在规划发展中是最难的也是经常被忽视的。

具有全局意义的乡土社会传统智慧不是城里人的纪念品,而是要全面伴随城乡现代化进程的精神财富。农村不仅仅是城市的后花园和扩张空间的储备,价值的低估和利益诉求的功利化、庸俗化、多元化,使得乡土文化保护的表面化、碎片化、商业化成为常态。非自治的“传统”和“优秀”的选择权的异化,常常在逻辑起点上就失去了全面可持续发展的社会的基础。我们应该真正了解乡土社会,对照现代社会,思考乡土社会的价值和意义究竟为何。笔者认为乡土社会是城市的一面镜子,能看到我们的传统,能看到非常有价值的东西,能够使我们在现代化进程当中有更强的选择能力。这种乡土社会是我们当下保护的最重要的意义、最终极的目标。图3所示是彝族“赛装节”,以及云南巍山彝族“二月八”。有人说这种仪式是迷信,但如果对这样的彝族社区做深入的调查,这两个仪式其实都是过去传统民主制度的一个配套。

图3 彝族“赛装节”,以及云南巍山彝族“二月八”

三 传承与创新的可能——乡土生活的现代化

1 文化尊重

文化价值的发现能力和多样性的发展模式。首先是文化尊重,其次是生活文化,再次是艺术和审美,最后才是技术。但无论是物质文化还是非物质文化,被拿出来做社会传播时,经常仅仅是后面两个层次。

2 公平发展

公平的利益机制和信息公开。笔者在丽江进行调查时,发现大多纠纷是因开发早期的利益分配极不公平所致,矛盾非常深刻。现在存在着大量的创客和从台湾引进农村的文化创意空间、民宿,通过调查发现,村民的心态是先看能否盈利。外部社会和当地农民形成一种博弈关系,这在规划当中需要重点关注。

3 公共性保护

无序竞争机制的限制和协作共享传统的延续。公共性值得特别强调。阮仪三先生提到乡绅,包括从家庭制度、房屋结构一直到祠堂、村落结构,是一个共同体,是用建筑、艺术、民俗等维护的共同体,这样的共同体是能够使人感到安全感和温馨感的公共制度。目前联产承包责任制已施行了十几年,人民公社和土地承包是两个极端,前者是彻底统一,后者是各自为政,因此整个村落的公共性严重缺失。现在富裕起来的很多村落,其村民重新在集体寻找属于他们的公共性,祠堂恢复后首先是助学,其次是养老,然后是团聚(年夜饭祠堂承办)。这种公共性,有必要在规划中高度重视,能够激活村民传统的公共性,对整个社区的未来发展非常重要。

4 以人为本

人的发展是美丽乡村建设的基础。设计师如果没有与当地村民一起过四季,没有权利为他们设计房屋。除春夏秋冬的冷暖,还有必要清楚生活功能性的需要。

5 协同创新

学术、部门、行业的协同共享。长期的生产智慧应该跨学科的合作,笔者认为真正意义上的跨学科合作还非常少,未来需要加强。

四 公共性传统的延续

长久以来,中国乡村社会经过长期的礼俗教化,形成了基于农耕经济的良好共享性传统,它以乡村公共利益的高度共享,来实现乡土社会秩序的长期稳定,以社区节庆、生活礼仪、生产互助、乡规民约、信仰仪式等民俗传统为传承载体,成为中华文明绵延不断的社会基础,也是适应当代中国乡村治理实际需要的重要文化资源。解决当代中国村落发展的诸多问题,应以激活以文化共享为核心的村落公共性传统为前提,以文化培育社会,以社会承载发展,优化村落社会治理结构,促进村落社会稳定,实现乡村的可持续发展。

我国广大农村及其所承载的人群(农民),在国家现代化进程中,因为长期的资源输出和急剧的文化转型,在为新中国的建立和发展作出巨大贡献的同时,逐渐成为国家社会发展的短板,成为社会“帮扶”和“反哺”的对象。党的十八大以来,中央提出“看得见青山绿水,留得住乡愁”的新型城镇化发展战略。要落实这一新战略,必须重新评估农村在未来国家发展总体框架中的基本价值,精准认知农村社会发展的内在运行规律,遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,切实从农村社会文化建设的关键性问题着眼,从夯实基层社会的基础性工作入手,开展各项涉农工作,推动乡村整体可持续发展。这不单纯是完成农村脱贫任务的各项指标,更是完善基层社会建设、实现国家长治久安的基础性工作。

本文编辑整理/王枫

相关链接:

• 李迅:记住乡愁与培育特色小镇的相关关系思考│中国城市百人论坛2016“记住乡愁”主题论坛

• 阮仪三:留住乡愁——中国江南水乡的保护情结│中国城市百人论坛2016“记住乡愁”主题论坛

• 崔恺:留住乡愁——引导文化的回归│中国城市百人论坛2016夏季论坛:“记住乡愁”主题论坛

• 王凯:乡建与乡愁│中国城市百人论坛2016“记住乡愁”主题论坛

• 如何解“乡愁”?│中国工程院重大咨询课题村镇规划建设与管理“乡愁”专题研讨

• 小城镇规划中的“理性乡愁”——以湖北奓山街为例│2015年度CAUPD业务交流会专递

更多阅读

文化城市

文化城市