台江县苗族姓氏文化工作报告

根据北京绿十字的工作安排,我们在孙君老师的领导下,于2017年8月26日再次深入天下第一苗县–台江,展开姓氏文化工作深入推动。

听驻排扎村的第一书记余宗洋介绍,寨子里共有88户340人,13个姓氏来自20个家族,最早的是龙姓距今已有近300年的历史,现在村里只剩2户,人口最多的是王姓来自2个家族有20户,其次是姚姓也来自2个家族有14户,杨姓有14户竟然属于5个家族。

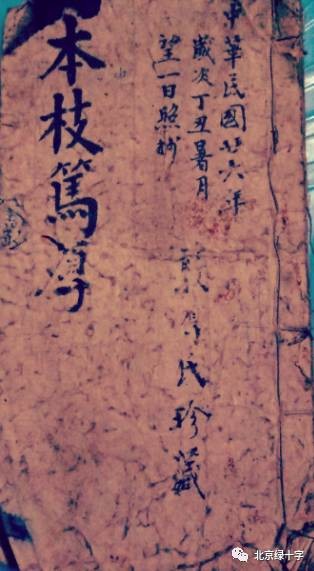

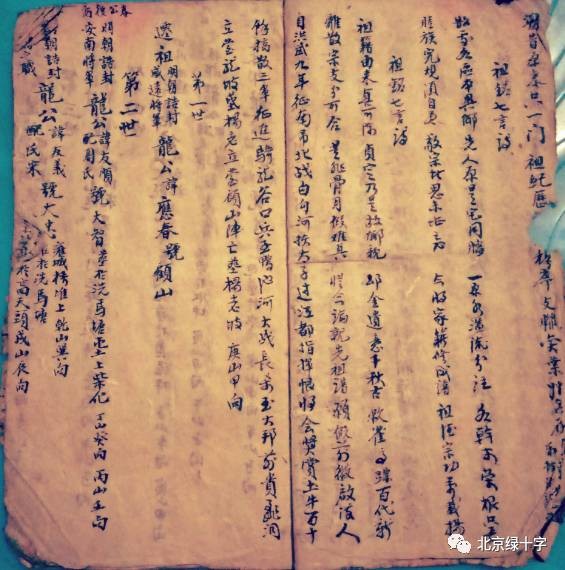

当晚,带着诸多疑问,请余书记带着我,拜访了在排扎很有威望的龙明伦老人。非常巧,龙老下午刚刚住院康复归来,热情邀我们在堂屋坐下,泡上茶,便郑重取出了世代珍藏的民国26年手抄《本支笃厚》苗族龙氏老家谱,供我们查阅,本支排扎村苗族龙氏谱载字辈:“立本正加帮、克承永世昌、应友元大思、启通光再明”。龙老生于46年,为明字辈,掐指一算,此《本支笃厚》龙氏老谱自创修至今,该有近六百年的传承了。

27日上午,我们与台江县史志办、档案局、文联、文明办、非遗中心,在排扎孙君的院子,展开了工作交流、对接。

台江县地方志办公室欧健主任首先谈起,苗族有两种姓氏,一种是苗姓,一种是汉姓。在未使用“汉姓”之前,苗族内部早有自己区分血缘宗亲和族系的“苗姓”。父名子姓,子名在前,是苗族姓名的特点。关于苗族姓氏与源流的专项研究,目前还没有系统的专著公开发表,非常值得深入探究系统挖掘。

县档案局宁吉身局长认为,自明朝开始,苗族借用汉姓至今,如今苗族姓氏只是一个文字符号,不能真实的反映实际的姓氏源流,应为迁徙改姓,许多本族兄弟也用了不同的姓氏,这些都违背了姓氏应有的基本意义,失去了姓氏该有的作用,是不科学的,应该进一步研究、整理、规范,县档案馆还有诸多珍贵的苗族档案,正在考虑如何发挥它们的文化价值,受北京绿十字的启发,放到排扎来,是一个不错的选择。

县文联熊克武主席主席,是著名的苗族文化研究学者,出版了《台江苗族非物质文化遗产》《苗族姊妹节》等多部专著,根据我们的提议,计划组织书画家,针对苗族姓氏源流、历史文化,启动专题系列艺术创作。

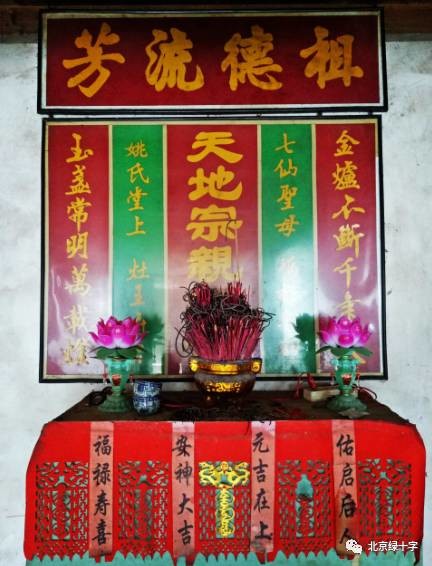

通过与县文明办李芳菲主任交流,我们提出苗族家规祖训很有特点,进行整理展示与普及推广,这与新时期社会主义核心价值观的践行非常契合。

县非遗中心张奎主任,特别为我们邀请了苗族古歌非遗传承人–田锦锋老人参会。苗族古歌是苗族最宝贵的文化宝藏,有着苗族家谱“口授传承”最原始的系统模式,苗族姓氏、苗族家谱、苗族宗图很值得我们共同研究、整理、推广。

大家一致认同,将齐心协力共同推动系列目标工作。

1、适时启动,北京绿十字“中华姓氏通志系列丛书”–《台江苗族姓氏源流志》编纂工作。苗族源流是一部波澜壮阔史诗,通过苗族源流的梳理研究探寻,将会展现苗族与中华文明融合共生,奇妙而悠久的画卷。

2、在排扎村寨,筹划建设“台江中华苗族文化馆”,用以展示苗族姓氏源流、历史文化、家谱文书档案等,未来,好让大家来到排扎,就可以系统感受到苗族文化的绚烂多姿。

3、适时启动,北京绿十字“中华好家风系列丛书”–《中华苗族家规祖训篇》编纂工程,少数民族家规祖训与汉族有着鲜明的区别,用多样的文化形式推广中华各个民族的优秀家风,会使我们新时代的家风建设丰富多彩。

4、计划启动“苗族姓氏大宗图”绘制工程,现在全国各地的宗图形制各异,我们希望借助台江苗族的姓氏文化特色,发动本地苗族艺术家参与,创作一幅系统展现苗族历史文化源流的天下苗族第一统宗巨图。彰显视觉冲击效应,可示范推广,能直观反映苗族文化源流的巨幅艺术作品,同时,又可以将“宗图”复制作为文化产品进行传播。

下午,孙君老师召集绿十字团队集中讨论时,着重强调乡村建设是以社会学为基础,以姓氏宗亲为治制的社会实践。特别指出苗族文化,是台江县最独特、最宝贵的文化资源,要把苗族姓文化,苗族姓氏源流、家谱文化展示,摆在排扎规划布局的核心位置,了解乡村才能帮助排扎,解析苗族才能寻求方法。

软硬件队伍的有机融合是绿十字工作的基本模式,如果在我们的项目点,由于我们的团队与最基层宗族沟通不足,会影响地方政府与民众的脱贫,也可能使我们绿十字的工作产生偏差,尤其会让脱贫致富与美丽乡村建设工程流于形式。会造成地方政府与民众对我们绿十字的误解。这是我们在排扎项目中要首先避免,和要着重完善的要点。因此,我们率先与驻村书记、寨老、议榔首领,以及与台江县史志办、档案局、文联、文明办、非遗中心进行专项沟通、对接,力求达成共识,协力脱贫,推动治制。

台江县排扎村寨是一个神奇的地方。

300年前,清朝政府为了开辟苗疆,首先在排扎驻扎设立“怀化堡”,以带动苗族的发展。如今,我们北京绿十字受台江县邀请,又以排扎为示范点,启动了新一轮苗族村寨的激活与建设,数百年的轮回,惊人的巧合,无疑预示着台江县的苗族文化,迎来了大发展的历史契机!

(作者系北京绿十字姓氏文化研究推广中心负责人)

感谢您的关注

文化城市

文化城市