图文| 相秉军(江苏省城市规划设计研究院)

天堂苏州,经济发达,历史悠久。古城小桥流水,精致曼妙;吴人吴侬软语,温润柔美;名人遗迹轶事,不知凡几。

来苏州不仅要看世界文化遗产的苏州古典园林,也一定要到平江历史街区,品味真正的“苏式生活”,也许在街角,您还会碰见地道的苏州美女。让我带您做一天平江人,了解一下老街区背后的故事。

苏州城市格局以“水路并行双棋盘格局”著称,而平江历史街区就是这种格局的典型代表,是“苏式生活”集中体现的区域。在完好保存至今的宋《平江图》上,平江历史街区的街巷河道格局、走向、名称都有记载,未曾改变。这里自古就是苏州的富贵商贾首选之地,留下了许多历史遗迹、名人轶事和美丽传说。有祖孙父子叔侄兄弟同为进士的潘姓大宅,有扶贫济困的家族义庄,有道观会馆、各色古桥,还有体现经典爱情故事的苏州古典园林——耦园等等。

街区入口寻常,小巷景致别样

平江历史街区的南入口是条寻常巷陌,很不显眼。就如同苏州园林的布局手法,先抑后扬。您需要较为留意,才能发现路边低矮石刻上,铭有联合国教科文组织亚太理事会颁予平江历史街区的奖状,表彰以我国著名古城保护专家阮仪三先生为首的工作团队,为平江历史街区保护整治工作所作的杰出贡献。

在石刻边上,是一座临水敞轩,许是受拙政园“与谁同坐轩”的启发,长方形的临水敞轩,临街开敞,临河设美人靠,一墙开花窗,一墙嵌一幅复制的宋《平江图》。此轩似有长亭之意,可歇、可赏,可事先预知平江历史街区的区位、历史,是进入街区的“铺垫”。

平江历史街区入口敞轩

善人善举,义庄兴起

义庄发源于苏州,早在北宋年间,范仲淹为苏州做了两件对后世影响深远的大事,一是办学,使得苏州从此奠定了文化基础,二是建立了范氏义庄,以资助族中困难家庭,管理宗族事务为主要任务。义庄由此开始,并逐渐成为全国各宗族学习的范例。清代苏州共有义庄62处,苏州平江历史街区至今尚存潘氏、丁氏、汪氏、王氏、董氏等多处义庄遗构。

“董氏义庄”建于清道光四年,是董姓茶商发家后所建,曾得到道光皇帝的嘉奖,并赐九品登仕郎,礼部还拨银30两,建“乐善好施”牌坊。

近年董氏义庄得到了妥善的保护修缮。董氏义庄有“二落四进”保存完好,沿河立面斑斑驳驳,很有历史风韵,为保护真实的历史文化遗存,修缮者决定,一定要保留好这组沿河立面。

一栋房子的房顶是最容易破败的,房屋修缮也主要是“偷梁换柱”、“砌脊换瓦”。那檐下必然会留下新修的痕迹,董氏义庄维修时采用了涂黑做旧处理,不明就里的人还以为这就是苏州民居的特色,其实这应当算是当时的不当之举。总体上看,沿河的界面基本保持了原样,遵循了“原真性”的原则。不过,我们是否可以将“修旧如旧”向前进一步,改为“修旧存旧”,以更贴近“原真性”的原则。

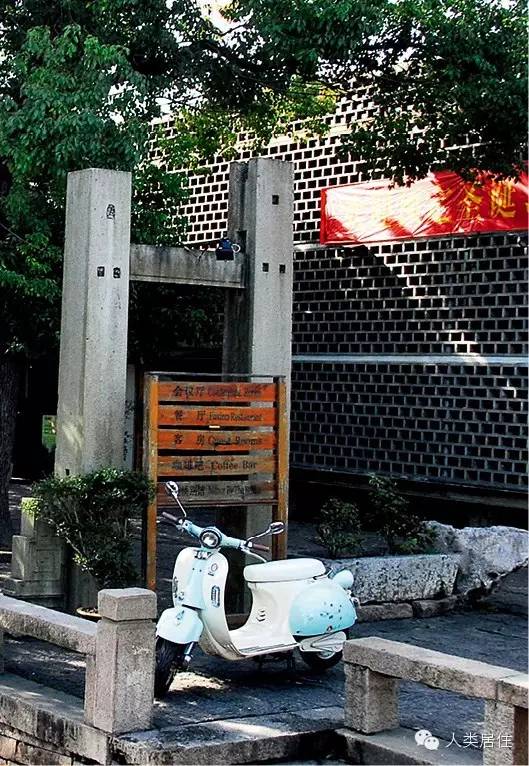

董氏义庄北端部分的新建筑出自同济大学童明教授之手。原址是一处垃圾中转站和公厕,为了董氏义庄能得到更好的再利用而新建了这栋建筑。童明教授巧妙地以苏州砖头做文章,在浓厚的历史文化氛围中,这栋新建筑的体量和格调与周围老建筑浑然一体。每到夜晚,华灯初上,建筑又呈现出别致风味。建筑面河处留出足够宽的小广场,以大块武康石铺地,符合原材料、原工艺修缮的基本原则。修缮过程中,在清理广场现场时,在积土中发现了早年埋没的牌坊石柱,极有可能就是道光皇帝敕建的“乐善好施”牌坊的构件。修缮者将其原地立起,不做修饰,也不添置缺失的构件,以表对历史的尊重,体现历史景物的变迁。

董氏义庄

宅以名人而传世,人以名宅而留名

老宅,构成了平江历史街区的主体,赋予了这条看似文艺的平江路特有的厚重感。在大部分的时光里,它们都静静地矗立着,人来人往,在岁月的碾压中依然泛着曾经的光辉。近几年来,这些老宅开始焕发新的生命,带着陈年旧事重回它们的主场。

最能代表平江历史街区的古宅大院当属“留余堂”潘世恩故居、曾藏过“重器鸿宝”西周铜鼎的潘祖荫故居、清末状元外交官洪钧故居等。这里还有顾颉刚故居、吴学谦故居等。

苏州传统大宅一般沿轴线布置,由前至后依次为门厅、轿厅、大厅和楼厅,前后可有五进或七进。由于苏州古城呈水路并行的双棋盘布局,其间距往往有限,难以进一步向纵深扩展。若建筑仍不够使用,则在主轴线左右增添次轴线,布置书房、花厅、次要住宅、库房等。主轴线称为“正落”,次轴线称为“边落”。落与落之间用夹道相连,这种有顶的夹道叫作“备弄”。

在与平江路垂直的钮家巷的西端,钮家巷3号。是新近修复的潘世恩故居,现开辟成了苏州状元博物馆。馆中陈列了大量与状元有关的实物。难能可贵的是,这些实物都是真迹。目前博物馆中展陈品已达469件,其中文物91种共187件。

过去,苏州有两个潘姓大家,一曰“贵潘”,一曰“富潘”。潘世恩就是贵潘中的代表人物。他是乾隆五十八年状元,一生经历乾隆、嘉庆、道光、咸丰四朝。他的从弟潘世璜是乾隆六十年的探花。他还有个孙子叫潘祖荫,是咸丰二年的探花,光绪年间官至太子太保、军机大臣、工部尚书。

潘祖荫故居就在潘世恩故居北侧隔两条巷子的南显子巷内,是一座三落五进的大宅院。目前东落和中落的部分建筑得到修复,变成了高档宾馆“花间堂”,现有八个客房,价格昂贵,预定困难。可以说,故居的修复是个成功的老宅“活化”项目。

潘祖荫一生十分喜爱收藏,他收藏的大盂鼎和大克鼎,是两件被称为“国之重器”的西周铜鼎,与毛公鼎一道,并誉为“海内三宝”。如今,这三只宝鼎分别成为国家博物馆、上海博物馆和台北故宫博物院的镇馆之宝。

由潘祖荫故居再向北,在悬桥巷西端,是清末状元外交官洪钧的故居及庄祠。洪钧是同治七年的状元,光绪十三年,出使俄国、德国、奥地利、荷兰四国任外交大臣,成为中国古代状元中唯一的外交官。比洪钧本人更有名的是他出使四国时所纳的妾——傅彩云,也就是赛金花。他们的故事后来被常熟人曾朴编篡进了《孽海花》,广为流传。

洪钧故居目前只修复了两进,门厅与享堂,左右以两庑相连。门外隔街相对是高大的照壁,另有一棵高大的塔松,不知已有多少年的历史了。

沿平江河西岸,青石桥向北,经过曲折蜿蜒的一人弄,七转八拐,可见一处高大围墙围合的石库门大门,这里便是著名的历史学家顾颉刚故居。顾颉刚是现代中国著名历史学家、民俗学家、古史辨学派创始人,现代历史地理学和民俗学开拓者、奠基人。1993年,顾颉刚诞辰100周年,全国学术界人士云集苏州,举行顾颉刚先生学术研讨会,胡绳、费孝通、雷洁琼、钱伟长等文化名人都来到先生故居瞻仰,并隆重悬挂“顾颉刚先生故居”匾牌,留下一段佳话。

祖荫故居——探花府

疑为“乐善好施”牌坊,背景是童明教授设计的“砖头房子”

潘祖荫故居——花间堂

“清静无为”,卫道观

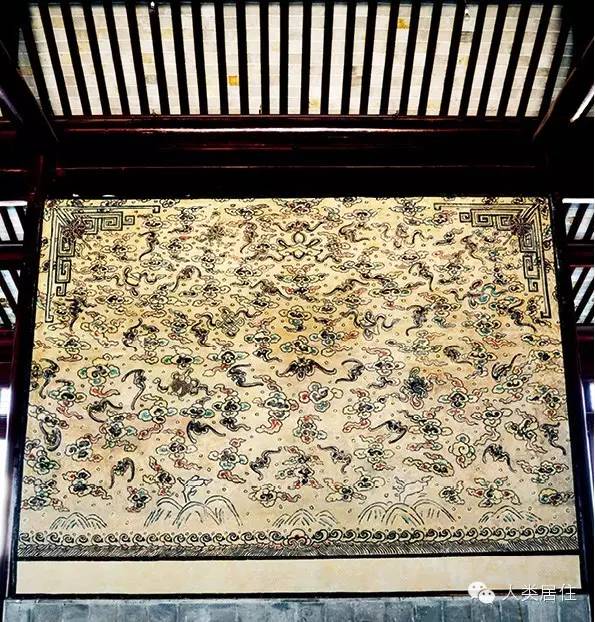

在平江路卫道观前16号,有一座有五百多年历史的道观——卫道观,初名“会道观”。卫道观建于元朝初年,明清两代至今,经多次修建扩建。卫道观尚存建筑为中轴线上的山门、玄帝殿、三清殿、后殿以及西华堂、西庑等。三清殿两山墙用抹角方石柱,柱础为青石素覆盆式,尚存元明古制。观中还有造像碑和重修记石刻多种,尤其是扇面墙上的彩色壁画有极高的历史价值。这处大型壁画的修复,是经阮仪三教授推荐,由对中国传统寺院壁画与石窟艺术有专门研究的著名画家张明楼先生承担的。张明楼说:“这幅壁画与我在其他道观中所见的壁画完全不一样,道观中的壁画,一般多采用云气图,使用道教中的‘八宝’作为画面元素。但卫道观的这幅壁画,画面元素是佛教中的‘八宝’”,“这幅壁画穿越了元明清三个朝代,有元代的元素、明代的影子、清代的遗迹,见证了五百多年的历史沧桑”。修缮后的卫道观,成为一处传统文化交流的场所。

卫道观元代壁画

山西乡谊同行的汇聚地——全晋会馆

会馆,明清时期都市中由同乡或同业组成的团体,始设于明代前期。会馆分同乡会馆和行业会馆两类。前者为客居外地的同乡人提供聚会、联络和居住的处所;后者是商业、手工业行会会商和办事的处所。

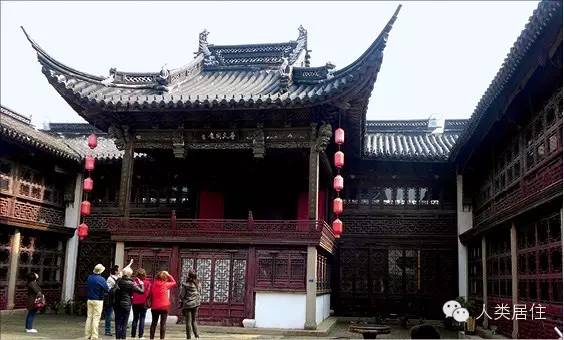

卫道观以南的全晋会馆,是光绪五年,山西商人捐资于山塘街异地重建的,是山西商人为了巩固自己的商业利益,方便广泛联络寓居苏州的晋商,共同协调,合理对外,交流商情,联络感情的重要场所。其中的戏台是全晋会馆建筑群中的经典,每逢重要节庆日,都要鸣钟击鼓,“三牲祭祀”,还有盛大的演出酬神活动。

戏台,三面围以美人靠,歇山式台顶,覆盖黑色筒瓦,龙吻脊,檐牙高啄。拾级登台,可见台顶红底镶黑的鸡笼形藻井。当台上发出的声音聚拢在藻井中时,会反弹折射到剧场的各个方位,产生余音绕梁的音响效果。戏台金碧辉煌,美轮美奂,是苏州现存古戏台中最精美的一座。

全晋会馆现还开辟成苏州戏曲博物馆、中国昆曲博物馆。假如你有幸进入戏台正对面的大殿——关公殿,很有可能碰到昆曲的演员在排练,这里已经辟为小型昆曲戏厅兼陈列室。

全晋会馆戏楼

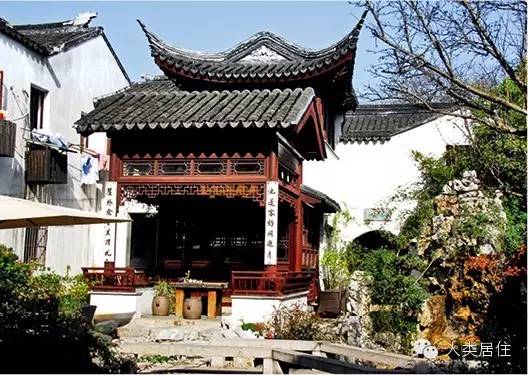

伉俪偶行,与子偕隐——耦园

在平江历史街区东部偏北处,深藏在一片传统民居中,还有一处世界文化遗产——耦园。在苏州古典园林中,耦园保留着环水临街的独特风貌,在现存苏州古典园林中为孤例,可谓弥足珍贵。

“耦园住佳偶,城曲筑诗城”。同治末年,苏松太道道台,湖州人沈秉成携夫人严永华隐居苏州,购得清初陆锦“涉园”废址,扩地营构居所。居所于光绪二年落成,具有住宅居中,东西两园的格局。沈秉成将“涉园”易名为“耦园”,取宋人戴敏诗“东园载酒西园醉”之意,也寓夫妇双双避世偕隐之意,又指园林布局造景的对景手法。沈氏夫妇在内偕隐八年,留下了大量诗文书画,也留下了一段爱情佳话。

据中国古建专家刘敦桢考证,耦园黄石假山为清初遗物;园北背河的楼房,通过楼上走廊和过道,将中、东、西部连成一体,这种以一曲贯通三部建筑群的楼廊,俗称“走马廊”,在现存苏州古典园林中也属仅见。园林景物中亦有多处文人写意园林的精粹景观。“山水间”水阁内大型鸡翅木落地罩,镂雕精美,古意盎然,是镇园之宝之一。沿至近代,园主虽有变更,名园与名人依然相映成辉。最著名的是国学大师钱穆曾与眷属迎母住入东花园,其长侄钱伟长亦曾同住此园。钱穆于园内闭门谢客,专意著书,一年完成《史记地名考》,从此,耦园与一代大师结下了不解之缘。

耦园

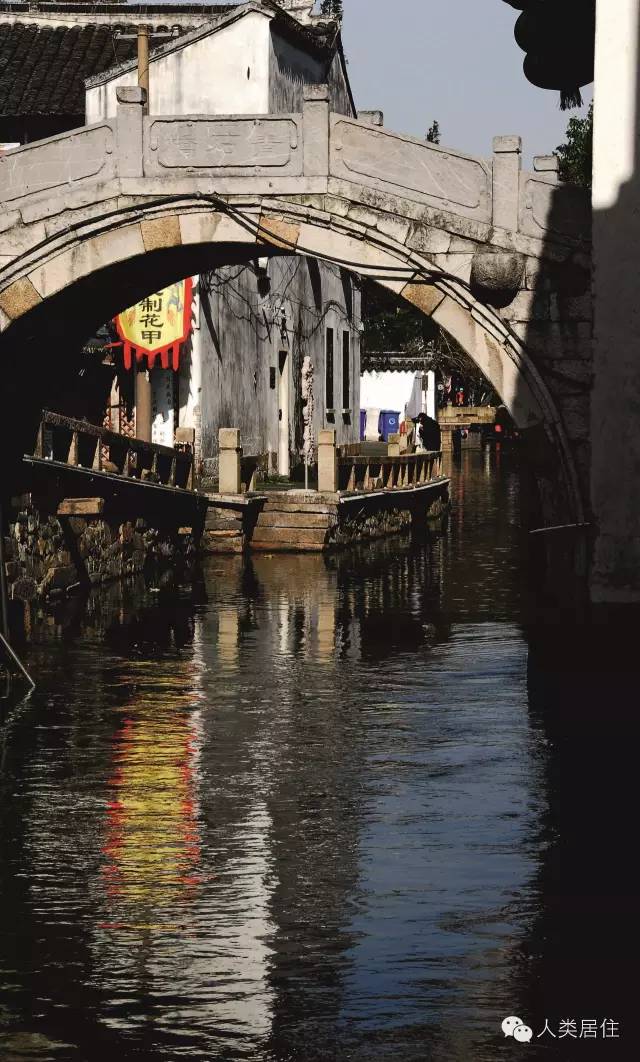

君到姑苏见,水巷小桥多

苏州,是我国的园之城,水之乡,桥之都。曾有词曰:“红阑干畔,白粉墙头,桥影媚,橹声柔,清清爽爽,静静悠悠,最爱是苏州。”这是对苏州桥梁的真实写照。

平江路上的桥有17座之多,不仅造型古朴优美,且历史风韵犹存。从干将路入口前行数十米,有桥高平,名曰“思婆桥”,原名“师婆桥”。相传唐代在此巷深处有一座尼姑庵,众尼皆菩萨心肠,进出必经此桥。苏州人称尼姑为“师婆”,久而久之,讹为“思婆桥”了。“思婆桥”历史悠久,虽经多次重修,桥身仍保留着不少比花岗石更早用于造桥的武康石和青石。尤其是桥的主要结构——桥台排柱为武康石,两头雕有灵芝、宝莲的长系石也是武康石,从材质、结构和雕刻看应是宋代遗物,这足以证明现有的思婆桥建造迄今至少已有七八百年了。

另一处有名的桥叫青石桥,现在所见的青石桥是平江历史街区整治的时候从别处移建来的(一说是从江西,一说是从浙江)。当时的方案明确要求恢复一座青石而单拱的石桥。参与保护工作的一位专家记起,曾在外省乡村野外见过一座孤悬古桥,正是青石所筑,尺度也相符。随即以高价将这座桥整体迁来复原,竟然与周边环境天衣无缝,十分难得。

胡相思桥,是平江河上最有诗意的桥名,也是苏州城内仅存的7座古石拱桥之一。宋《平江图》中也记录了这座桥,不过当时的名称是“胡厢使桥”。厢使是宋代设于京城四厢处理治安和民间纠纷的一种官职,南宋时,苏州是陪都,例设四厢。这位胡厢使一定是治理有方,深得民心,才有以胡厢使命名的胡厢使巷和胡厢使桥。后来,不知何时,“胡厢使桥”逐步演化成了“胡相思桥”。

现存的桥是乾隆九年重建的,清道光苏州府志上有记载。但此桥金刚墙上夹杂的青石、武康石,表明了其历史的悠久。更令人感兴趣的是,桥西堍南侧金刚墙上还有一方“桥神土地”刻石。古代人敬畏鬼神,造桥也必定要土地庙,称作“桥神土地”,以镇河妖、佑百姓。苏州素有祭拜桥神的习俗,昔日桥神不止一处,而今胡相思桥的“桥神土地”已是罕见的遗迹了。

平江历史街区历史久远,文化深厚,内涵丰富,名人辈出。文中所述,仅为九牛一毛,许多内容需现场体验才知其韵味。

LINKS

“原真性”是国际公认的文化遗产评估、保护和监控的基本因素,要求保持文化遗产原本的形态、形势及环境等,即保护“原来”的东西。

在历史文化遗产保护修缮过程中,往往采用与原有遗存相同的材料(如同样的石材、砖木等)、采用原来的施工工艺(如用手工打制的石材,而不是用机器切割打磨)进行维修,以促进文化遗产信息的延续。

《人类居住》杂志投稿邮箱:rljz@planning.org.cn,电话:010-58323870

搜索微信号:renleijuzhu,或识别下方二维码关注。

文化城市

文化城市