炊烟弥漫的时分,在回环蜿蜒的小巷尽头,武英殿大学士王鏊在一座大庙的后院西边下马,叩响了一扇窄窄的门扉。寂静的街衢把这直通方丈僧寮的侧门掩藏得如此完美,当迎接他的老和尚把院门重新在他身后关上的时候,竟在薄薄的影壁上撞出吱呀的回声,西四牌楼大市街的嘈杂一丁点都没有掺杂进来。在供奉着姚广孝像的护法殿内,王鏊的脑海中浮出了那金戈铁马,建功立业的画面,不由得感叹英雄最终也难免身后沦落成一尊小小的木像。

“下马摩挲读古碑,欲询往事少人知。独留满月龛中像,共识凌烟阁上姿。颊隐三毫还可似,功高六出本无奇。金陵战罢燕都定,仍是臞然老衲师。”

放下笔,琐窗外,京师的夜幕已经涌上来了。十几年后,原本在太庙中享受香火的神主与画像也离开了皇城,移到了护国寺这五间护法殿里。几百年后,护国寺后院西角门前王鏊曾经下过马的这小小胡同,获得了一个雅得不现实的名字——百花深处。

护国寺:百花深处的迷宫与故事匣

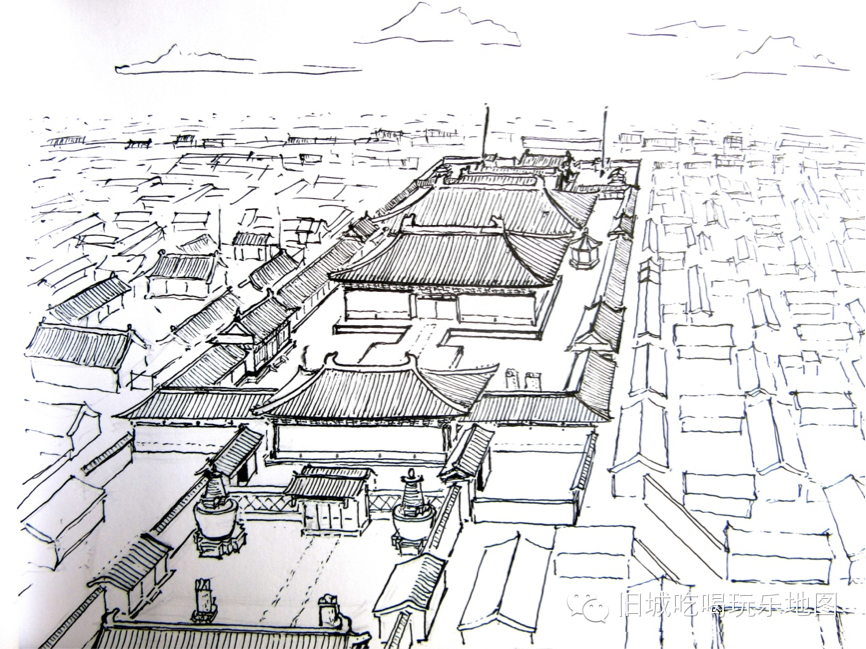

[在曾经的百花深处向南俯瞰护国寺,作者绘制]

大隆善护国寺是北京城里存在过的少有的巨刹,护法殿仅是它所曾拥有的七座正殿中的一座而已。这座与元大都同龄的大庙曾经使用过多个名字,从最初的崇国寺到大隆善寺,再到崇恩寺,在明成化年间大修扩建之后最终定名为大隆善护国寺。这些寄托着佛门宏愿的名字早已随着寺庙所历经的各个阶段消逝在历史中,今天人们所记住的,只是这一串名字中的最后三个字而已。

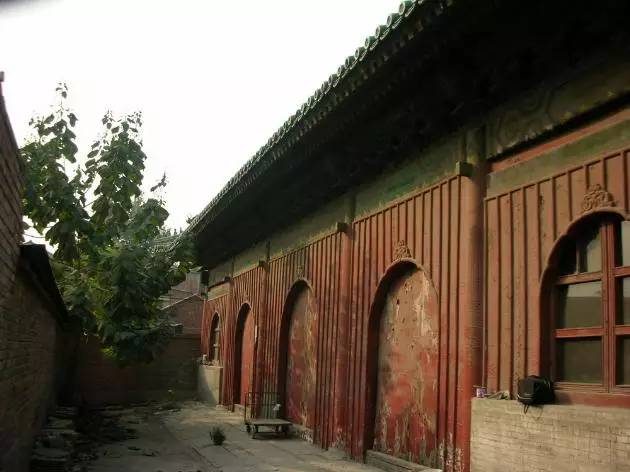

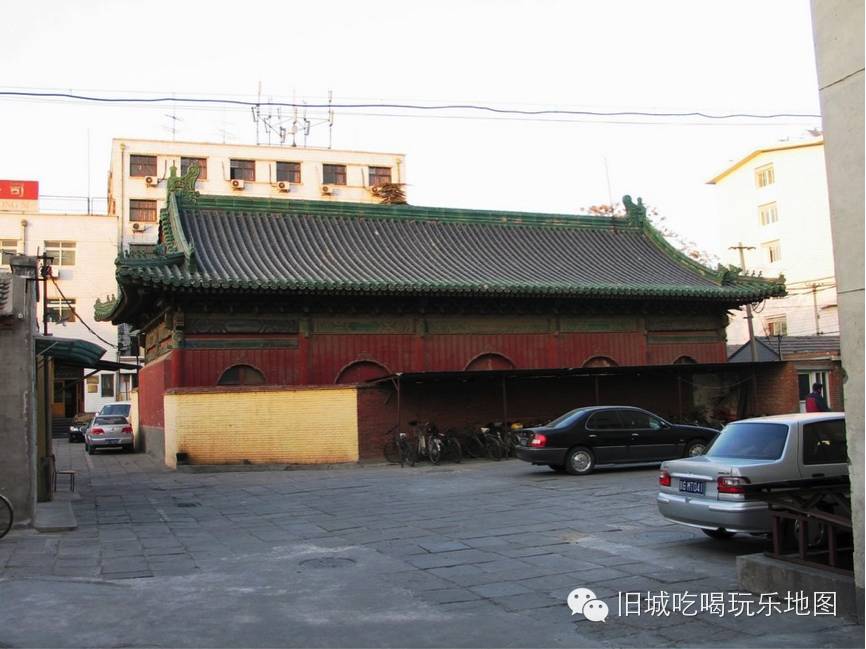

[图片:护国寺现状 来源:网络]

护国寺至今尚为人津津乐道的,恐怕只有它往日的庙会盛况了。北京的庙会在各个历史时期呈现出不同的格局:在明代,都城隍庙庙会曾经借助皇家的祭仪而一支独秀,繁华无限,可算作是北京庙会的老始祖;进入清代,庙会渐渐常态化,并转移至城中多地轮流举行,摊贩们开始习惯转战于多所寺庙之间。

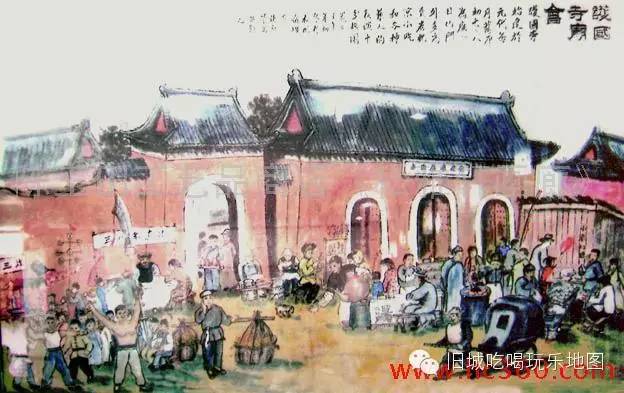

[图片:护国寺庙会 来源:网络]

护国寺的庙会定在逢七逢八——不是每月两天,而是六天:初七初八、十七十八、二十七二十八——前后相继的,还有逢三的都土地庙庙会、逢四逢五的白塔寺庙会和逢九逢十的隆福寺庙会。如此一来,北京人每个月几乎天天都有庙会逛,这还不算白云观、东岳庙等处逢年过节的庙会。

香火与烟火就这样混杂成了一种独特的气氛。

[图片:二十世纪的初护国寺庙会 来源:网络]

然而盛衰无凭,当年人头攒动的庙会,现在已大多远离庙宇,昔日的繁盛之地,今日早已七零八落。都土地庙今天已被压在宣武医院脚下荡然无存;都城隍庙经过清末的大火仅剩一座寝殿,在金融街的玻璃幕墙之间空对自己的孑影;敕建隆福寺以其殿阁连天的雄大,在几次匆忙的建筑轮回之后无奈投胎于今天一座空壳般的楼房,只有白塔寺比较幸运,仅仅丢失了自己的山门,三十年的苦寻之后,在1997年失而复得。

[图片:失而复得的白塔寺山门 来源:城脉]

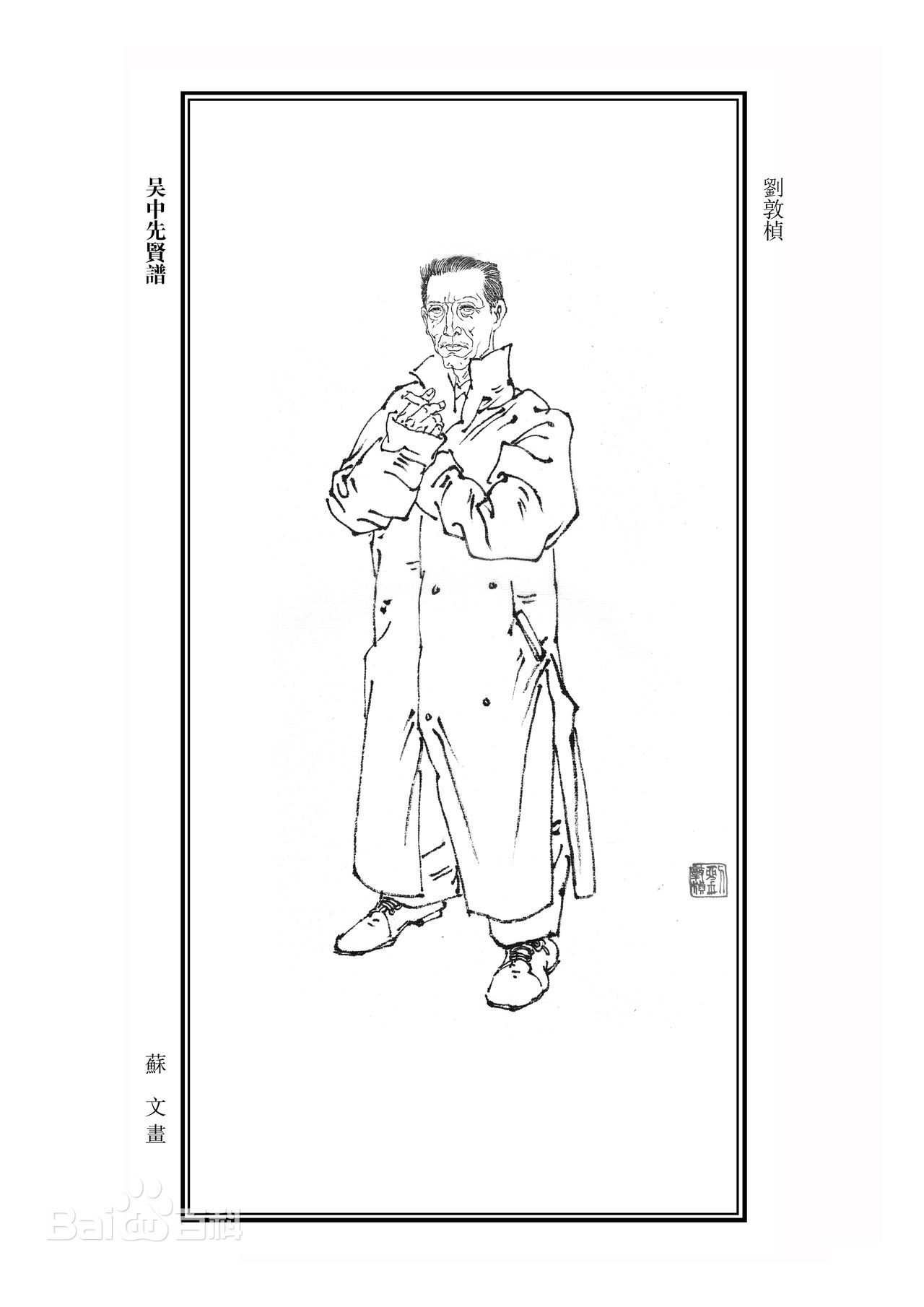

护国寺呢?它的遭逢最特殊,也最自然;最令人惋惜,也最令人释然——它是北京罕见的一处仍在平稳演变中的城区型历史建筑群遗存,它已残缺,但仍完整,如同一株与森林背景融为一体的大树残根。如果说一组建筑的创立是壮丽的篇章,那么它的自然消亡则是不紧不慢的散文。想要走进这处如今已静静掩藏在街巷之中的大庙,我们还得先回到1935年,通过建筑界一代宗师刘敦桢先生的描述,去看看那时的它。

[图片:著名现代建筑学、建筑史学家刘敦桢先生 来源:网络]

那是强敌压境的年代,也是这座大庙开始渐渐模糊它的边界和形体,融入周边市井的年代。在那时,百花深处还仅仅止步于大庙后院的西角门,并没有像今天一样,隔开大庙前后院,向东与护国寺东巷连接。在那时,38岁的刘敦桢先生是中国营造学社文献部主任,在战端将开的压力下为记录北平古迹而奔走。如果我们了解营造学社那时的研究方向,就不难想象,当先生走进殿宇倾颓的护国寺的时候,他在期待着什么:身为辽金元明清五朝古都的北平,是否在某个角落里还留有明代以前的建筑痕迹呢?是否还能找到《营造法式》中的匠意呢?

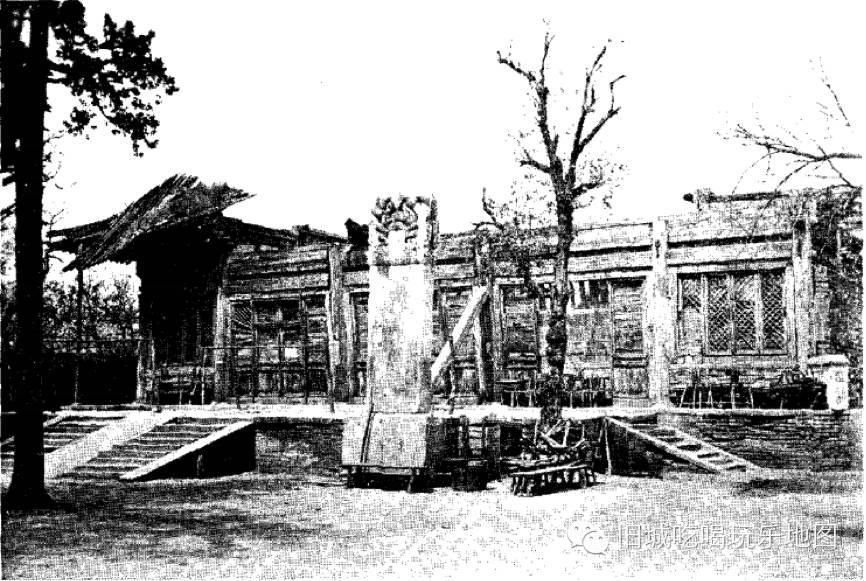

[图片:1935年护国寺金刚殿 来源:刘敦桢,《北平护国寺残迹》]

这一日没有庙市,护国寺空旷冷清。先生走进山门,映入眼帘的是空空的夹杆石,破旧的香炉和殿顶长满荒草的金刚殿。殿宇呈现出明末清初的风格,并非先生意欲寻找的目标。他大概想不到,多年以后,这座金刚殿会是整座护国寺仅有的为公众所广泛了解的遗构。

[图片:护国寺金刚殿现状 作者:崔金泽]

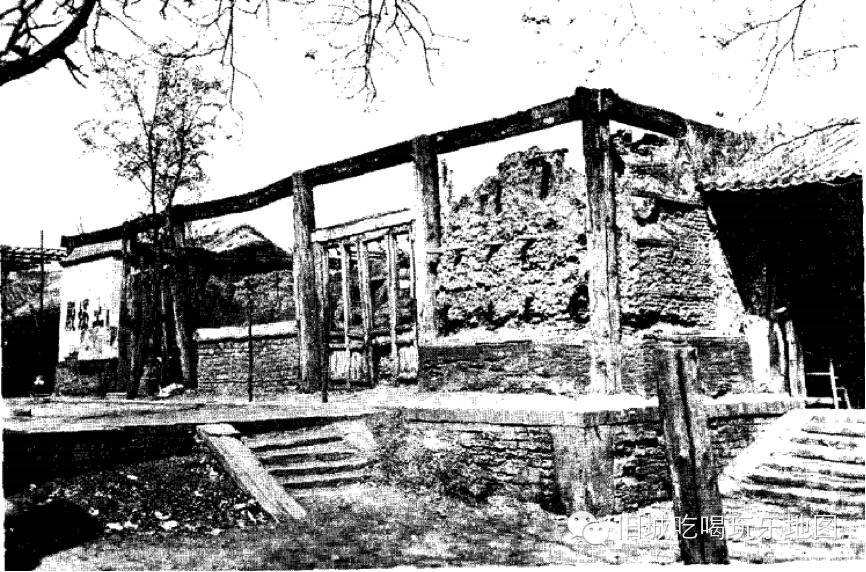

绕过金刚殿,残存的鼓楼,几乎彻底坍塌的天王殿、延寿殿,殿顶露天的崇寿殿,整座大庙的破败令人咋舌。先生没有停下脚步,只用目光扫过几座残构上尚能昭示其年代的细节——它们都是成化年间那次大修之后的状态了。

[图片:1935年护国寺天王殿 来源:刘敦桢,《北平护国寺残迹》]

[图片:1935年护国寺延寿殿 来源:刘敦桢,《北平护国寺残迹》]

[1935年护国寺崇寿殿,刘敦桢,《北平护国寺残迹》]

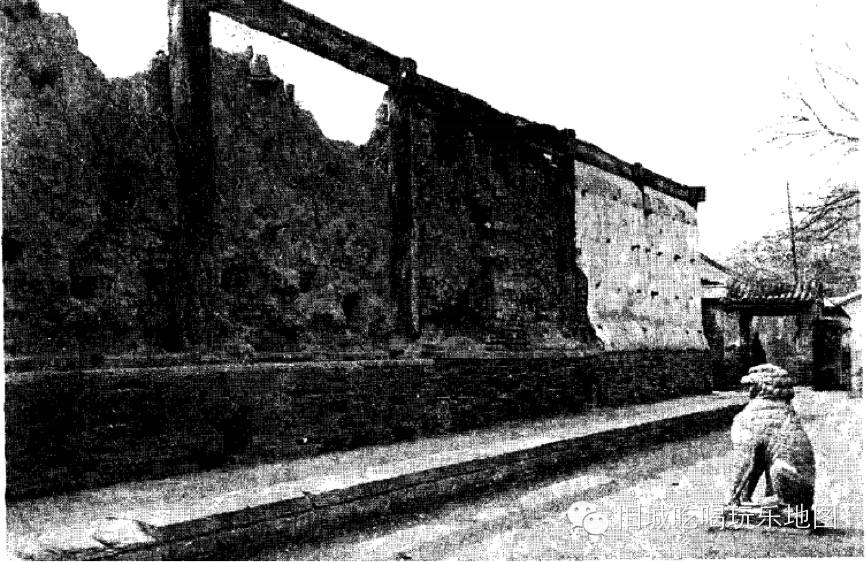

或许整座护国寺已没有明代以前的遗存了。先生这样想着,直到大庙的第五进殿闯进了他的视线。这座殿毁坏得比前面四座摇摇欲堕的大殿还要严重,它的阑额以上已经是寸木不留,土坯殿墙露出了墙里的木筋。这些残肢能否再挺立十年已成疑问,但就从这歪闪扭曲的梁柱之间,先生一眼看出,以其细节处的手法,这必是一座十分古老的结构,它的日久年深超过了护国寺中的其它任何建筑,甚至超过了四九城中尚存的任何一处木构,它是那个年代的北平当之无愧的木构寿者之冠。

“阑额纯属辽式”,刘敦桢先生在他的《北平护国寺残迹》中短短的一句话,毫不掩饰他在这明清故物的海洋中发现一颗更加古老的明珠时的激动。先生一定会惋惜,他多少还是来晚了一步,1935年时,这座大殿的阑额之上已经一朵斗拱也无,不可能再进行更详尽的断代了。簇拥着大殿的是元代的碑铭,其中还有一尊透龙碑,是赵孟頫的手书。从碑铭可知,这座被百姓俗称为土坯殿的大殿正名叫三仙千佛之殿,始建于元代,不过先生还是执着于他的判断,他相信这座建筑可以追溯至辽代。

[1935年护国寺千佛殿(三仙千佛之殿),刘敦桢,《北平护国寺残迹》]

本世纪初,学者们找到了更多历史资料,其中有一幅藏于法国的老照片清晰地表现了斗拱尚完整的护国寺千佛殿,通过一些刘敦桢先生未能有机会看到的细节,确认了这座大殿在坍塌前确实是元代而非辽代建筑。史实归史实,可先生当年的想象却令人不忍放弃。若护国寺真的在辽代已经存在,那么在那时,城市还没有蔓延过来,这里还是辽南京幽州城水土丰美的北郊。在初夏的熏风中,田垄间的芳草簇拥着宁静的寺院,百花深处这个雅名一霎时不再只是虚谈。

[图片:百花深处 来源:护国寺前院庑廊西北角遗存 作者崔金泽]

从1935年到今天,历史已经彻底改变了城市的面貌。在刘敦桢先生的探访之后,护国寺的几座正殿很快相继消失。今天我们已经很难知道那座为先生所不舍的千佛殿是哪一天最终湮没在了燕京的风尘中,但肯定的是,那一天就是京城中最后一座完整的元代木构彻底消失的时间。在那之后,护国寺的庙会依然持续了一段时期,可在千佛殿遗址前来来往往的那些游人却不可能理解今日学者们的遗憾:七百多年的遗构,终以七十多年之差没能留给未来。

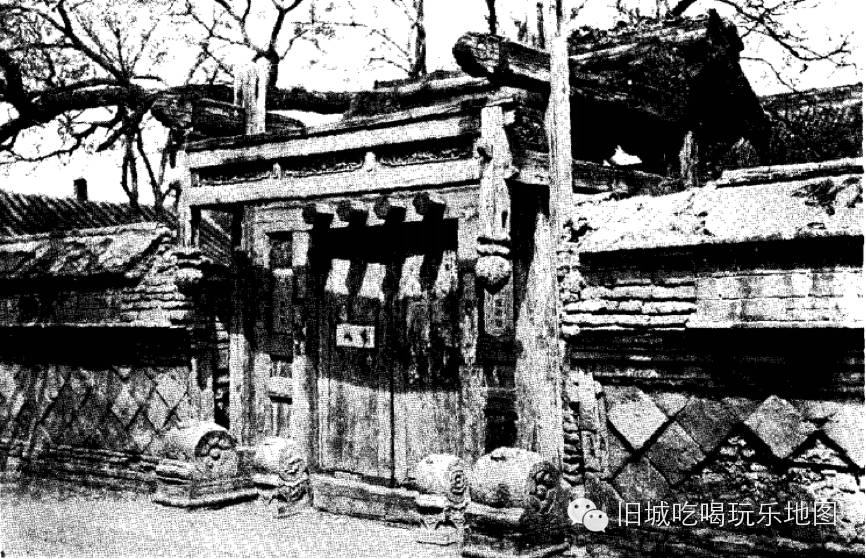

[1935年护国寺千佛殿(三仙千佛之殿)殿后夹道,远处可见西角门。今日已演变为百花深处东段(路南)。刘敦桢,《北平护国寺残迹》]

[1935年护国寺千佛殿(三仙千佛之殿)殿后夹道,后院垂花门。今日已演变为百花深处东段(路北)。刘敦桢《北平护国寺残迹》]

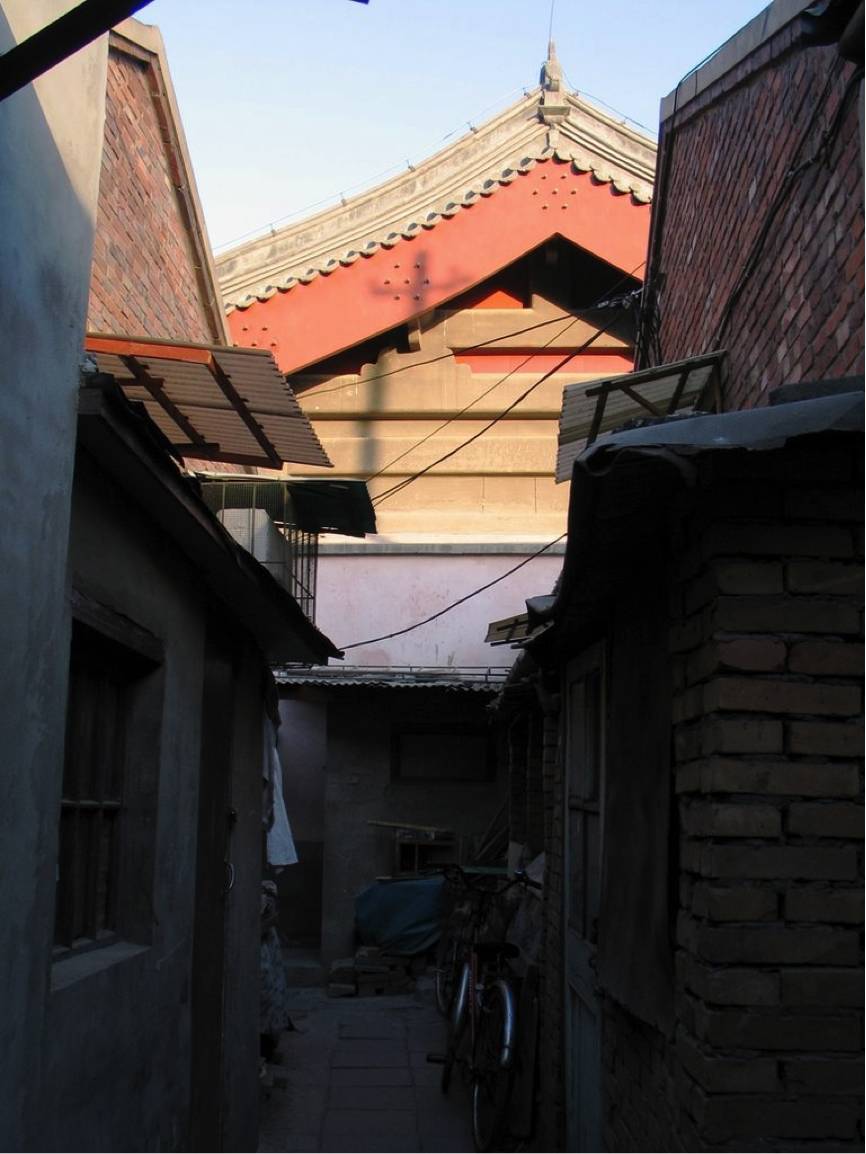

千佛殿是护国寺前院的最后一进殿宇,当它消失之后,大庙的前院与后院混为了一体。多少年来止步于后院西角门的百花深处终于渗进了古老的佛刹,在昔日的梵宇脚下辟出了一条寻常巷陌。

[图片:被毁前的护国寺地藏殿(千佛殿西配殿),来源:老北京网]

庙墙消失了,僧众离开了,地盘改建了,护国寺缓缓地在城市的背景与人们的记忆中淡去。这个过程是如此漫长而持续,直到2004年6月的一个深夜,突然冲天而起的火焰才抹去了护国寺的最后一座明代偏殿。

[图片:2004年地藏殿失火 来源:新浪网新闻图片]

今天,护国寺依然躺在大地上,但它的残存片段已少人知。历经岁月,这座大庙的前院,曾经坐落过天王、延寿、崇寿和千佛四座殿宇的位置,还保留着元代佛刹的尺度,弥足珍贵。这座大庙门前的护国寺街于2009年至2011年经过改造,重新成为了一处热闹的商业街。

[图片:护国寺山门原址上由旧楼改造而成的护国新天地 来源北京旅游网]

早已是老字号品牌的护国寺小吃在这条街上至少有两家门店,每天和这里的其它商铺、宾馆一样,等待着华灯初上之时的盈门之客。从街西口进来的人们匆匆而过,并没有多少人会注意到灯火阑珊的护国寺东西巷,更很少有人会绕过压在护国寺山门原址上的“护国新天地”,去看看那座孤单的金刚殿。

[从左至右:1750年的护国寺(《乾隆京城全图》);1935年的护国寺(刘敦桢《北平护国寺残迹》);2015年的护国寺(谷歌地球)]

至于还要再继续北上几百米才能看到的百花深处,以及整座大庙最北端隐藏在重重曲巷中的功课殿,就几乎没有游人能把它们和护国寺这三个字联系起来了。

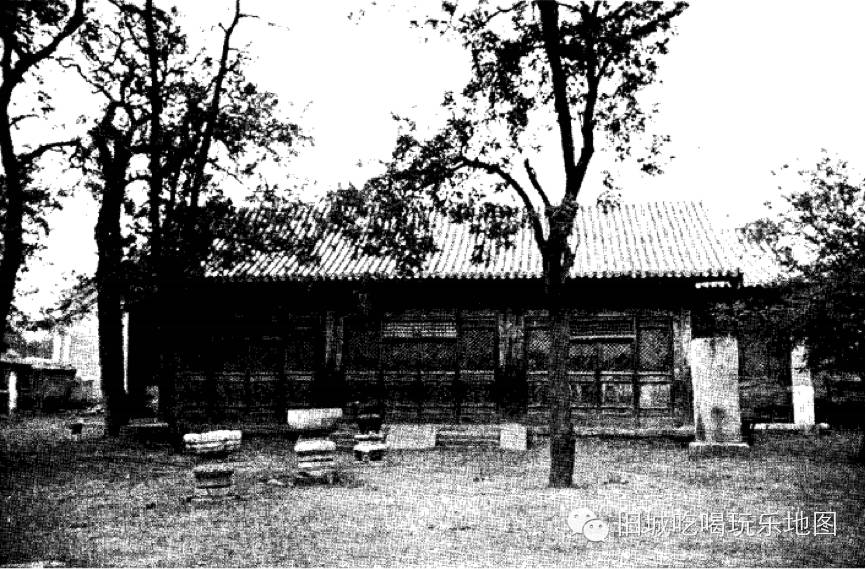

[图片:护国寺功课殿1935年 来源:刘敦桢,《北平护国寺残迹》]

[图片:护国寺功课殿现状 作者:崔金泽]

解体的大庙令人叹惋,可它却恰恰因为自己的破碎而收藏了很多故事,仿佛一地散落在迷宫中的珠玉。昔日的殿堂院落如今已盖满小楼,当年的廊庑现在挂满衣裳,曾经的禅堂后面能在黄昏时散出肉香。走在那些仿佛没有出路的小径上,忽一抬头,又是一条新路;四下踅摸,竟还能找得到千佛殿錾花的元代柱础。

[图片:1935年护国寺千佛殿的元代柱础 来源:刘敦桢,《北平护国寺残迹》]

[图片:护国寺千佛殿元代柱础现状,来源:老北京网]

[图片:护国寺千佛殿元代柱础现状,来源:老北京网]

时间让一切都成为可能,曾经那七座殿堂的幽深,如今已经化作百户人家的日常,从佛殿到后院的那条夹道不知听惯了多少位法师心中默演的因明,居然修炼成了一条百花深处。这不能不让人好奇,曾经供奉过姚广孝的护法殿的遗址上,今天的主人又在崇敬哪位英雄。

走在北京城里,人们有幸明白一个道理:在迷宫般的空间深处,时间会减慢速度,因为它被讲不完的故事凝住了。一座小小的杂院可以拥有无穷的角落,每个拐角都是娓娓道来的说书人,身处其中,就是身处于一个完整的世界。人们可以整饬它,修缮它,改变它,故事都会继续讲下去。除非有一天,这院落被推平了,所有的故事都蒸发了,空间的魔法被解除了,人们才会突然发现,原来这小院的地盘才这么大而已。

本世纪初,人们曾经研究过恢复护国寺原貌的可能性。到今天,曾经的规划也有六七年了,护国寺依然在静静地等待着它的命运。古刹的重光总是令人欣慰,人们急需把这座大庙从火灾隐患和彻底消亡的风险中挽救出来,不过今天这处满是鲜活故事的寂寞废院却也有一种让人无法割舍的魅力。大庙前院庑廊西北角,曾经的千佛殿西边,至今还有一棵茂盛的老枣树,仿佛是休眠中的护国寺那醒着的魂魄。

[图片:护国寺前院西北角的老枣树,来源:渌水庭院的博客]

人们随时可以唤醒这座大庙,用木料,用砖瓦,用丹青,用桐油,让它以当年刘敦桢先生没有机会看到的状态回到人们身边来,让这里再次响起梵音,聚起庙会,弥补北京城内没有留下元代风格建筑的缺憾;人们也可以让它暂时先继续睡着,梦呓出更多离奇而平凡的传奇来。像当年曾在这里徜徉过的刘敦桢先生一样,每个人都有自己的一座护国寺,都有自己的一条百花深处。在这个一切都在加速变化的世纪,几乎可以肯定护国寺的命运很快就会有个眉目。无论它是什么,只要这座大庙还有任何一部分留在北京旧城平展的灰色中,故事就都会继续,就都会一样精彩。

只要人们肯走进这里,认认真真地做一回听众。

护国寺探访交通图:4号线、6号线地铁平安里站B口出可达护国寺街

作者介绍

李纬文:1989年生于北京。2011年毕业于北京语言大学法语系,2014年获得北京语言大学法语文学硕士学位和法国里昂高等师范学院比较文学硕士学位。目前为巴黎索邦大学考古学研究生,长期关注北京城市规划与文物保护事业。

旧城吃喝玩乐地图图文均来自作者本人工作和生活中的长期积累(如使用他人照片均已注明),作者本人享有全部知识产权。未经本微信公众平台正式许可与授权,任何个人与组织只可原文转发,同时须注明“图文引自旧城吃喝玩乐地图(公众账号:Plan_n_play)”。文中观点仅供参考,期待与您交流看法!

文化城市

文化城市