作者:kylin

编辑:王开

校对:树下小人

▼

❶. 传统式微之说

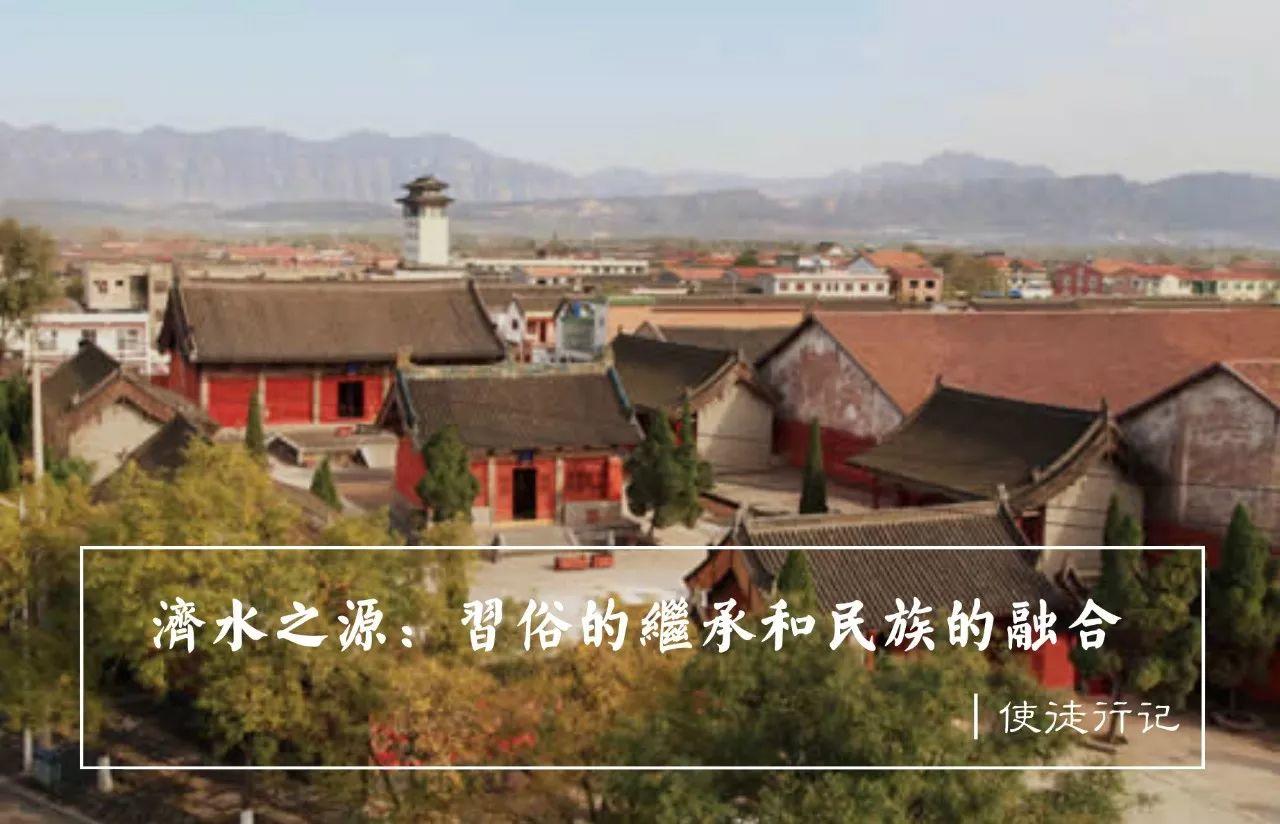

济源是河南省的省辖市,因是济水的源头而得名,也是愚公移山故事的发源地,其紧靠王屋山,北隔太行山与山西晋城相接。

济源地理位置。济水发源于济源市西北,是中国古代著名大河。济水在古时独流入海,与江水(长江)、河水(黄河)、淮水(淮河)并称“四渎”。济水流经的城市济源、济南、济宁、济阳都是以济水而得名。(九樟注释)

2014年10月,我们对济源奉仙观及其老城区域进行了一次勘察调研,试图对这片区域提出更新改造的规划设计方案。

奉仙观位于济源市旧城的北海街道,2001年被列为全国重点文物保护单位,主体建筑三清大殿是金代建筑的典型代表。这座道观始建于唐685年(唐垂拱元年),北宋时期,著名道士贺兰栖真(898—1010,精通养生之道,享年113岁)对奉仙观进行了大规模的扩建,随后道观在金,明,清都经历了不同程度的修复和扩建。

奉仙观全称奉仙万寿宫。现存金、明、清建筑十座,唐宋金元明清碑碣石刻四十余件。山门为清代所建,玉皇殿建于明代。三清大殿建于金大定二十四年(1184年),运用“挑梁减柱法”精简了结构,建筑结构大气豪迈,主体结构只有二梁二柱,采用硕大的荆木、柿木为梁,枣木、桑木为柱,又名“荆梁殿”,十分珍贵。它的结构曾被著名建筑学家梁思成、刘敦桢誉为“手法豪放,运思奇特,至为罕见。”(九樟注释,图片来自济源文物网)

玉皇殿(图片来自济源文物网)

三清大殿(图片来自济源文物网)

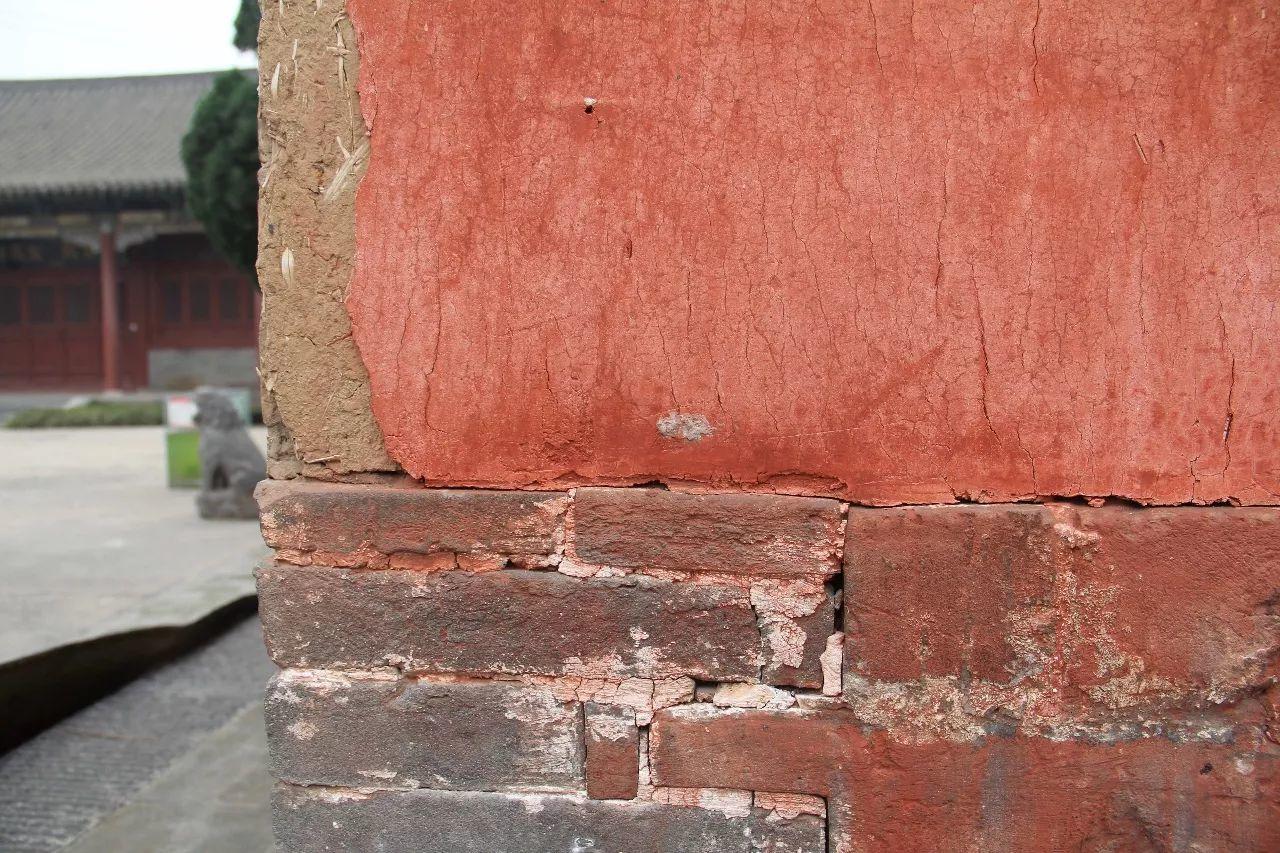

作为一座和善化寺齐名的珍贵古建筑群,对奉仙观实地考察的结果却不尽如人意。道观周围是低矮的民房,入口和观内并没有工作人员,整座道观孤零零地立在喧嚣中,四周是吵杂的车流和飞扬的尘土。进入道观,里面只有两三位老人在烧香祭拜,几只乌鸦在地上蹦来蹦去找食吃。整体建筑群的保存情况不能说不好,但是,一些细节之处却显示了其疏于保护和管理的真相。建筑上部墙体出现了多出裂缝,表皮也有不同程度的剥落。三清大殿的门不知为何紧闭不开,完全看不到内部的情况,但外部的斗拱和角梁已经出现了明显的破损。窗沿上覆盖了一层厚厚的黄土,阳光穿过窗格照进殿中,微小的灰尘一束束地在空中飞舞。

奉仙观的香客

和在此祭拜的老人聊天,老人们表示奉仙观已经很长时间没见过修缮活动了,观内管理处也并非有人常驻,就连道士也看不到。除非遇到重要的道教活动,四邻八乡的人并不会来,整座道观平日香火并不旺盛。老人们略带不满的说,你看看观前那条街,那才红红火火热热闹闹呢,大家都赶着去拆迁建高楼,谁还管这些个破房子啊。

我感叹道,这么珍贵的文物,怎么成了这样,太可惜了。同行之人表示,可能现在传统文化的日渐式微是个大趋势吧。快速城镇化的实现,很多时候就是建立在对老城,包括对历史文化街区的大拆大建基础之上的。尤其是像济源这种不知名的小城市,奉仙观的保护,较之地产开发,并不能为当地创收太多。他说的这些话我当然都懂,但听了心里还是很不是滋味。传统文化真的日渐式微了吗?在房地产开发和土地财政的大潮中,这些小城市中的珍贵古建筑就真的不值得去好好保护吗?有没有让她们长久性地存在于我们生活中的方法。

走之前,道观空地上的那个大香炉还在散发着缕缕青烟,未燃尽的香闪烁着微微红光,在北方深秋微冷的空气中固执地散发着那一点光热。近看,香炉的清洁程度和香灰堆积的情况都显示有人经常上香打理。很奇怪不是吗,整个道观疏于保护和管理,但是却有人经常过来上香,打扫香炉。

心感疑惑的我再次返回,询问老人这一情况。老人表示,作为土生土长的济源人,对这座道观的感情是很深的,从出生之时逢年过节父母就带着他们过来祈福,家里遇到大事小事也会过来上香,这一习惯一直保持到现在,自己有事没事都会过来烧烧香,顺便打扫一下香炉。不仅是他,这周围的老人们大多如此。

“虽然也不知道这里具体住着哪些神仙,但他们还是一直保佑我们的,我没事的时候就过来看看,扫扫地上个香,求个心安。”

传统文化真的日渐式微了吗?

从道观出来,旁边一墙之隔的地方是一个破旧的民办皮革厂。推开大铁门,生了锈的机器被露天随意地堆放着。再往里走,紧靠着围墙的地方是一个羊圈,四周杂草丛生,空气中混杂着牲畜身上特有的异味和粪便味。就是在这种环境下,北宋著名道士,被宋真宗敕封为真宗大师的贺兰栖真的墓碑静静地立在羊圈旁边,四周是被随意丢弃的皮革和饲料。看到这样的场景,我们一行人谁都没有说话,我在漂浮着牲畜异味的空气中默默站了几分钟,拍了两张照片,最后退了出去。

皮革厂内景

皮革厂羊圈旁便是贺兰栖真的墓碑

离开皮革厂之前,和看门的大爷聊了聊天。大爷打从出生时就在这里生活,说到里面杂草丛生的贺兰栖真墓碑,大爷表示,只知道那个墓碑是一个古人的,具体是谁,做了些什么事,他自己也不知道。从他父亲的父亲,甚至更久远的时候,四周的居民就都知道这块早已破旧不堪的墓碑是属于一位德高望重的古人,虽然并不清楚其墓地在何处,但这墓碑是不可以乱动的。就算是这个皮革厂几度易主,四周的杂草生了一季又一季,却始终没有人去打扰那小小的一方天地。墓碑立在那儿,没有人去破坏,也没有人去保护。大爷有时候给羊喂食的时候,会顺便除一下草。

“总不能让那个厉害人物的墓碑周围看起来一直破破烂烂,虽然我也不知道他做了啥,是谁,但我这样也算是积点德做好事,你说是吧。”大爷蹲在地上抽着土烟,看眼墓碑和我说到,“唉也说不定哪一天政府过来把这墓碑给他送到墓地上去,希望早安家吧。”

问到奉仙观的香火的事情,大爷表示,这边的老年人都喜欢有事儿没事儿去那儿烧个香,拜个神仙,尤其是初一和十五的时候。我们老人兴这个,大爷说,这个道观好久好久之前就有了,你别看它现在破破烂烂,但是很灵的。我问大爷,你知道里面供的是谁么?大爷抽了口烟,摆摆手说,不懂,反正都是菩萨神仙呗。这个庙现在没什么人管,大殿也不经常开,但有那个香炉留给我们给上香就够了。

大爷的话,细细想起来,其实很让人感动。我之前看奉仙观,内心始终有一丝丝伤感,会想,传统文化如今真的日渐式微了吗?其实没有,老人们还是会去烧香,就算大殿不开也没关系,只要留个香炉给我就行。不知道里面供奉的是佛祖还是道家仙君,也没关系,保佑我就行。不知道这些建筑的珍贵性也没关系,但我知道这个地方是我从年少之时,长辈就告诉我来祈福的地方。这个地方无论保存的情况好坏与否,她都是我日常生活中必去的场所。奉仙观建筑群中所蕴藏的道家文化和中国人的祈福思想,都在无声无息之中浸入了济源人的日常生活。

传统文化,有时她只是稍微脱离了建筑这样的一个实体或是载体,融入了平常人家生活中,这是更加深刻的一种存在和继承。贺兰栖真的墓碑,在未被政府列入保护文物的情况下,却并没有遭到当地居民的破坏。对祖先融入骨血的尊敬是促成人们无意识保护墓碑的重要原因,就像大爷说的,我不知他姓甚名甚,只知是你我祖先,墓碑不可妄动,足矣。我想,有时文化传承更加厚重的一种方式是,她成为了我们的一种精神崇敬,这种敬畏不会随着时间流逝而消失,反而会更加隽永和深刻。

两年后,2016年11月的一天晚上,我正好整理到这个道观更新的项目,手机突然亮起给我提示说,今天是道教下元节。很巧,不是么,时间兜兜转转,过去和现在以这样一种方式相遇了。

道家下元节原本是解厄水官的诞辰,寓意为“除困解厄”。几千年过去了,下元节的纪念方式发生了很多变化,但我觉得,它其中包含的意义并没变。其一,是众生对生命过程中持久困境与苦厄消除化解的期翼。就如老人们不管奉仙观建筑破旧与否,仍会时不时去烧香,祈祷一切顺遂。其二,就是后人对先辈的追思,对祖先的虔敬。就像皮革厂中,那块有意无意被人偶尔打扫的贺兰栖真墓碑。

再回到最初的那个问题上,传统文化日渐式微了吗?没有的,她早已以各种方式深深刻入了中国人的灵魂和日常生活中,历久弥新,生生不息。

❷. 民族融合之说

在济源调研所见的另一个众生之相,是关于民族的。

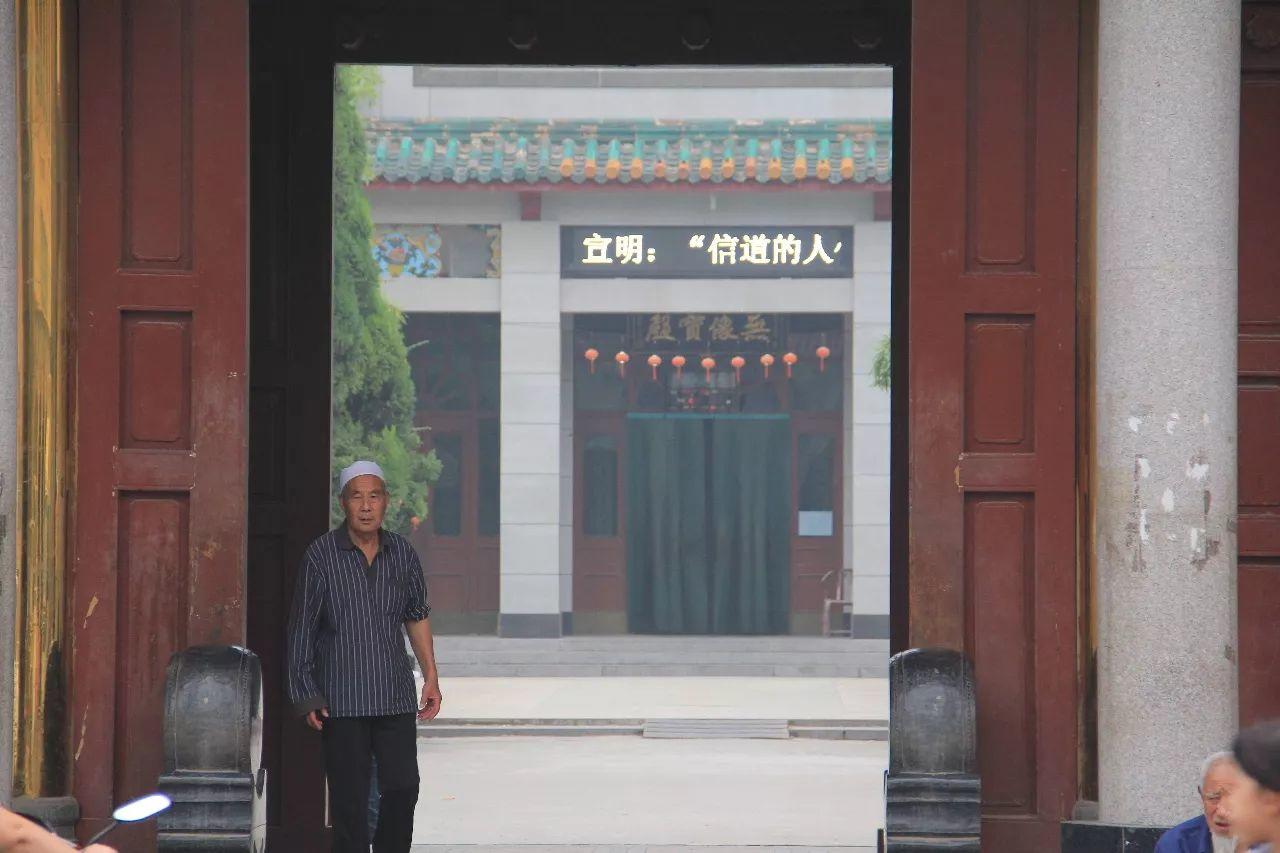

从皮革厂出来,紧挨着奉仙观的是一大片回民聚居区,从对当地居民的访谈中得知,他们早在上世纪70年代就已经迁徙到此处。如今,济源的回民已有一万多人,占济源少数民族人口的90%以上。所以,奉仙观这片旧城区域很有意思,道教和伊斯兰教,汉族和回族,在这里相遇相交,如何在城市规划和更新设计中处理好这两种不同文化的关系,成为了我们关注的重点。

在回民区的入口处,是整个旧城最热闹的一条大街之一,伊斯兰教风格的牌坊立在大街入口处,四周车水马龙,让人一进入这片区域就感受到了浓浓的,不同于奉仙观的异域和热闹。

济源旧城内的回民街道

在大街上慢慢晃着,觉得有点儿饿,就随便走进了一家卖馕的店。店内,头戴白色帽巾的回族大妈边做囊边和一旁的汉族阿姨在拉家常。我问汉族阿姨,和这边的回民相处的还好么,会不会在宗教信仰和生活习惯上有不能接受和调和的矛盾。阿姨摆摆手,说道,哪有什么矛盾,街坊邻居都认识几十年了。“你看,她信伊斯兰教。”阿姨指了指做囊的回族大妈,“我也不太懂那个教,只知道不吃猪肉而已。她有时来我家吃饭,我不做猪肉就可以了。我之前都不吃羊肉和馕这些东西的,总觉得太干,现在觉得还不错。”问到整个济源回民和汉民的相处,从阿姨话中,感觉到两个民族之间的融合已经深深浸入到了每个人的日常生活中了。“没有他们在这儿我们还真不习惯。”阿姨说到,“他们有时候不是要过那个什么斋月还是啥,街上的羊肉摊都关门了,我们老顾客都买不到吃食。”

回民街内随处可见的平和景象,岁月在谈笑间慢慢流淌

我拿了馕,坐在街边的凳子上慢慢吃着。心中所想的是,其实设计方案没必要刻意去强调汉族和回族,道教和伊斯兰教之间的文化差异。其实很多时候,这两个民族长期聚居在一起,早已相互习惯和接纳了对方很多的不同。文化是有弹性和包容性的,与其关注特性,为何不去强调共性和共生呢。

吃完馕,已经是傍晚了,太阳只剩下半个脸露在外面。我们赶在太阳彻底下山前,去了济源最大的清真寺。

外部建筑风格汉化了的清真寺

走过宽敞的中庭,进入清真寺的礼拜大殿。落日的余晖穿过窗格,一束束地照射在殿内繁复瑰丽的彩饰画上。整个礼拜庭内,前后左右只有我们一行三人,光亮只在前方,四周氛围莫名的静谧却又庄重。我站在那里,在昏黄的,算不上灿烂明亮的光线中,被这座伊斯兰建筑和宗教莫名的神圣性打动和震撼了。我是汉族,我不信伊斯兰教,但我此时此刻却是真的愿意跪下来,去叩首祈福的。

从礼拜庭出来,门口多了几个十岁左右的孩子在嬉戏玩耍,看到我从里面出来,经过身边,他们没有受到丝毫影响,依旧开心地跳来跳去。是这样了,在北方深秋落日的余晖中,几个汉族小男孩在一座古老寂静的回族清真寺中互相追逐打闹,整个清真寺都回荡着他们爽朗的笑声。那笑声中,没有因文化民族不同而产生的隔阂,也没有对未来人生道路不可预测的担忧。我不知不觉地站在一旁,看着他们玩耍,觉得心中充满了无法言喻的喜悦和感动。太阳彻底下山了,离开之前,我回头看了这群小男孩一眼,心里默默地对他们说,祝你们快乐成长,快乐成长。

从清真寺出来后看到的一群孩子,祝你们快乐成长

由在馕饼店和清真寺的所见所闻,我们放弃了一开始的规划思路。整个项目最后以共生为主题,设计出同一块场地空间,可以供道教和伊斯兰教,汉民和回民自主的去交流和沟通。我们无需去想着如何刻意消除两种文化之间的矛盾,就让他们自身去相互适应,这就是最平衡,最中庸,最完满的状态了。

前段时间看中国国家地理,兰州大学少数民族研究中心的切排教授有一篇文章里说到河西走廊上裕固族和藏族的相处模式,这两个民族数千年来一直生活在河西走廊这块土地上,裕固族老人所穿的传统服饰早已和藏袍相差无几,民族在某种意义上来说,也是一个自我构建的过程。

我想,其实汉族和回族,汉文化,道家文化和伊斯兰文化,在济源共存的数十年,甚至是数百年中,也在不断地上演着和河西走廊上类似的事情。不同民族和文化之间相互影响,矛盾虽不可避免,但是共同生活在一起的人们却总能找到相互适应的方法,彼此理解包容,也因此他们会在某些地方越来越像。最后,就如切排老师所问:倒是我们,如今有时刻意强调去构建每个民族的特性,强调彼此之间的区别差异,是否真的每每都是合适的呢。

(注:最后,感谢YUYI和TANGJIALIN,大家一起经历过这段难忘的时光。)

作者简介:

kylin,毕业于英国格拉斯哥大学,从事城市规划专业,尤其关注城市遗产保护领域的规划。本文为作者三年前于河南济源所做的一次城市规划调研。

推荐阅读:

_完_

编辑:树下小人/王开

图片由原作者提供

九樟学社编辑部

| 版权声明 |

本文版权归作者所有

| 联系邮箱 |

jiuzhangsociety@gmail.com

始发于微信公众号:九樟学社

文化城市

文化城市