原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】城市更新与环境整治的三十年——“生态修复、城市修补”实践的再认识

【文章编号】1002-1329 (2016)增刊2-0148-09

【中图分类号】TU984.11+4

【文献标识码】A

【doi】10.11819/cpr20161424a

【作者简介】

菅泓博 (1988-),男,西安建筑科技大学博士研究生, 实习期间参加三亚试点现场工作。

张 兵 (1968-),男,博士,中国城市规划设计研究院总规划师,中国城市规划学会理事、历史文化名城保护规划学术委员会主任委员,本文通信作者。

1.1 问题的提出

三亚市“生态修复、城市修补”(下文简称“城市双修”)第一期试点完成以来,越来越多的城市根据自身情况开展这项工作,学术界的关注程度也越来越高。2016年的中国城市规划年会(沈阳)、城市规划学科论坛(上海)等会议都有“城市双修”的专题研讨。在研究“城市双修”所持理念和方法时,会面临几个基本问题,即改革开放以来,城市更新和环境整治的工作在各个城市一直在持续进行,中央城市工作会议(2015)提出“城市双修”的要求,其实践活动是不是过去城市更新和环境整治的延续?无论是与不是,作为一种历史的现象,其中有没有规律值得认识、尊重和顺应呢?围绕这些问题,本文回顾了我国城市更新和环境整治的实践历程,试图通过比较分析,从历史的维度解析“生态修复、城市修补”的意义。

1.2 研究的路径

本文所指的“城市更新”,是旨在解决城市问题的综合、整体的城市开发计划与行动,对存在问题、亟需改变的地区,持续性地改善其经济、物质、社会和环境的条件[1]。“环境整治”,是指针对物质空间和环境品质存在的问题采取行动,提升城市空间环境品质,塑造和改善城市形象,完善城市设施和城市功能。显然,“城市更新”要比“环境整治”的目标和行动更加综合。由于城市发展阶段特征不同,城市更新和环境整治在各个时期的工作重点与内容也是不同的。改革开放后的30多年来,我国城市飞速发展,虽然“外延式扩张”是非常明显的特征,但是城市更新和环境整治的工作可以说在各个城市并没有停止过,相关的理论研究也一直在进行。本文选取这一时段作为研究重点。

1.2.1 样本的选取

为了对改革开放以来30多年的城市更新和环境整治实践活动做出较为系统的观察分析,本文的样本主要来自于2005年版《城市规划资料集》(下文简称《资料集》)收录的城市环境整治实践项目,以及2003年至2015年间历届“全国优秀城乡规划设计奖获奖项目”(仅统计一、二、三等奖)。笔者假设这些入选《资料集》和获奖的项目均具有一定的典型性,可以代表我国在这个历史时期和该主题相关的主要实践活动。理由在于,这些获奖项目经过各时期行业专家评选得出,一方面评选机制中一贯秉持的规划价值取向和强调的行业发展主导方向,会反映各个阶段在专业发展和规划建设上的优先排序;另一方面这些项目在同时期都是较为典型、具有代表性的,尽管地区分布上可能更多偏向规划技术能力较强的地区,但从主题和内容上讲,应该可以反映出城市更新和环境整治的基本方向、侧重点和规划师对这项工作的认识过程。

笔者剔除了与此主题关联性不强的项目,包括灾后重建规划、自然风景旅游区规划、乡村规划类等,符合城市更新和环境整治的项目共计315项,以此为基础来研究分析。需要说明的是,第一,本文对已经付诸实施的规划项目进行重点分析;第二,对于屡次修订或持续编制的相同地区的整治规划,以其首次出现时的年份进行统计,例如:深圳市旧城或城中村更新的规划分别在2009年、2013年全国优秀城乡规划设计奖评选中获奖,但在《资料集》所收集的城市更新和环境整治的有关规划可以上溯到1990年代末。这种现象当然也证明了深圳虽然是一座新的城市,但是城市更新和环境整治的活动几乎伴随了城市成长的全过程。

1.2.2 分析的角度

本文对所选择的样本开展分析,希望能从整体上获得对我国城市更新和环境整治实践演化规律的认识,主要从四个方面开展分析:

一是分析城市更新和环境整治项目出现的时间特征和频次,通过结合和对比我国经济发展的历程,研究我国开展城市更新和环境整治实践的阶段特征;二是在城市更新和环境整治主题之下进行更为细致的主题分类研究,从产业升级与空间整合、环境综合整治与改造、交通改善或基础设施整治、旧城或城中村更新、历史风貌保护及整治、生态环境治理、土地整备与拆迁安置规划、综合生态控制及治理等十个类型上,来观察城市更新和环境整治的侧重点;三是对样本所在的区域和城市开展统计分析,结合这些地区经济发展的特征,分析什么样的城市会对什么类型的城市更新和环境整治项目更加重视,从而判断其中的规律;四是重点对样本中历史风貌保护及整治、生态环境修复与治理、旧城或城中村更新、环境综合整治方面的项目开展延伸性的资料收集和分析,进一步研究规划政策取向的演变。

2.1 样本数量及时间序列分析

样本提取年份为1983—2015年,笔者在此时间区段内对样本进行序列统计分析,并且结合此区间内我国的城镇化率及国内生产总值(GDP)的变化情况,进行阶段的趋势对比,由此分析改革开放以来,我国城市更新和环境整治与经济发展的整体关系(表1,图1)。

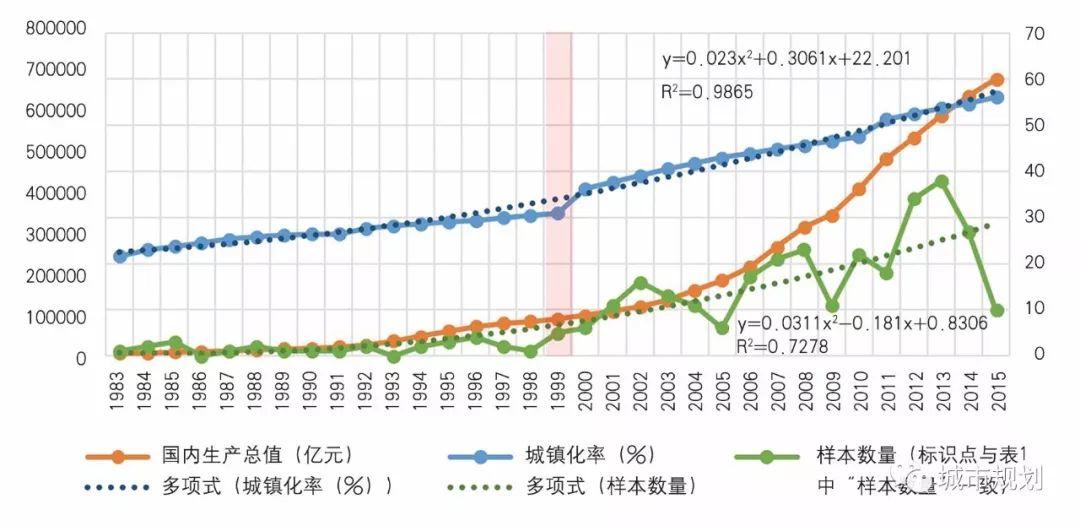

▲ 图1 | 样本区段数据趋势对比

▲ 图1 | 样本区段数据趋势对比

Fig.1 Comparison of sample data

▲ 表1 | 样本区段数据

▲ 表1 | 样本区段数据

Tab.1 Sample data from 1983 to 2015

资料来源:根据2016《中国统计年鉴》绘制,http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexch.htm。

如图1所示,随年份增长,三条曲线具有相似的上升趋势,并都在1999年出现了突然增长的趋势。由于样本随机性及样本库的有限,使得样本数量曲线平滑性较差,对其进行多项式拟合,得到如图1中所示拟合曲线,拟合性较好,基本可以借此来进一步反映样本趋势。借助拟合曲线,可以更清晰地看出其与GDP曲线保持着一定的同步性,并在2007年前几乎处在叠合的位置上;从整体上看,城镇化率曲线与样本数量拟合曲线间的增长趋势高度趋同。为更清晰地反映出二者关系,对城镇化率曲线执行相同的拟合曲线操作,图示中二者具有高度正相关性。

图表分析表明,在近30年间,我国城市更新和环境整治实践的样本数量增长与GDP的增长和城镇化率的增长保持着较高的正相关性。这说明,我国城市更新和环境整治的活动随着经济实力的增加和城镇化水平的提高而越来越活跃,首先,我国随着经济社会的发展,对于城市更新和环境整治的实际需求在增加,对城市物质环境品质的关注从未脱离于经济建设和城镇化的进程;第二,城市对经济社会的可持续发展、对物质环境品质的提升、对城市病的综合解决的态度都逐步进入到一个高度重视的阶段;第三,城市更新和环境整治实践反映了城市从未忽略过提升“存量”的价值。尽管最近几年规划界在城市发展模式转变的背景下提出从“增量规划”向“存量规划”的转变[2~4],但这些数据证明,事实上不存在阶段截然分开的“增量规划”和“存量规划”,有些文献中对“增量规划”转向“存量规划”的时间节点做出分析,认为是2008年的世界经济危机,也由此未见得确切。可以说,在我国积极稳妥推进城镇化发展的10多年间,伴随着城市外延式的扩张过程,城市更新和环境整治的过程一直持续推进、从未停止。

2.2 样本类型及趋势分析

笔者根据城市更新和环境整治项目的内容,对收集到的315个项目样本进行了分类,主要包括:产业升级与空间整合、环境综合整治与改造、交通改善或基础设施整治、旧城或城中村更新、历史风貌保护及整治、生态环境治理——滨水治理或修复、生态环境治理——绿道和公园建设、生态环境治理——山体治理或修复、土地整备与拆迁安置、综合生态控制及治理(表2)。

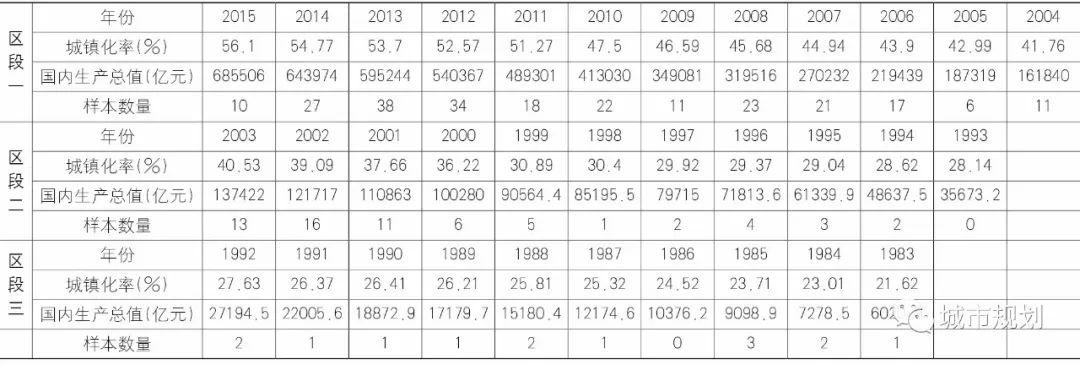

▲ 表2 | 各整治类型的数量

▲ 表2 | 各整治类型的数量

Tab.2 The number of different types of improvement practices

其中,环境综合整治与改造数量最多,共120项,占到样本总数的38%;几类生态环境整治的项目总共78项,占到样本总数的25%;历史风貌保护及整治64项,也占到样本总数的20%以上;而产业升级与空间整合、土地整备与拆迁安置等作为城市更新的内容,主要是近年才出现的类型,其数量最少。由此可以看到,我国城市更新和环境整治的实践类型是有所偏重的,主要还是在物质空间和环境品质提升、历史风貌保护及整治方面,像产业升级、土地整理等政策性较强的规划实践虽然少,但是反映出实践类型有新的扩展。

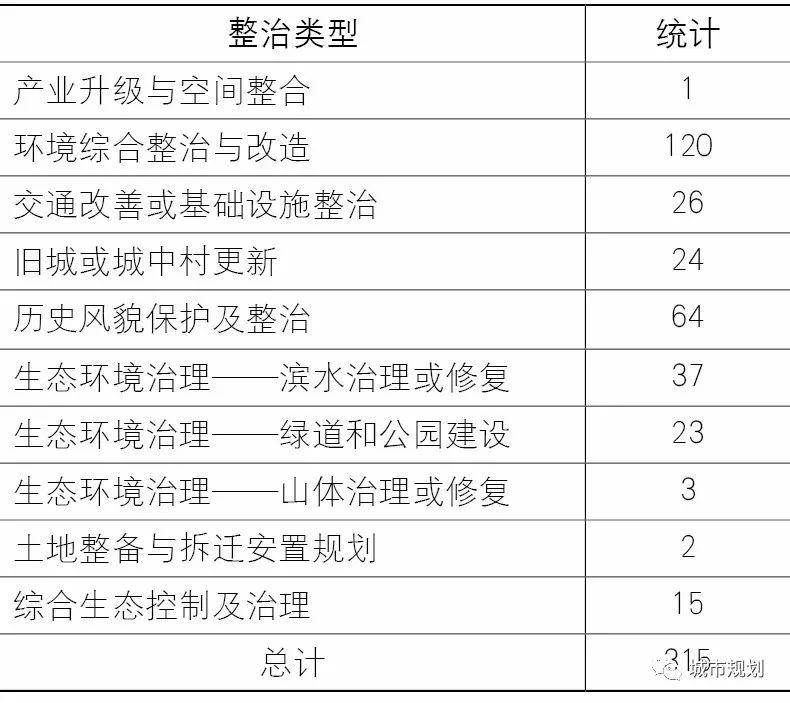

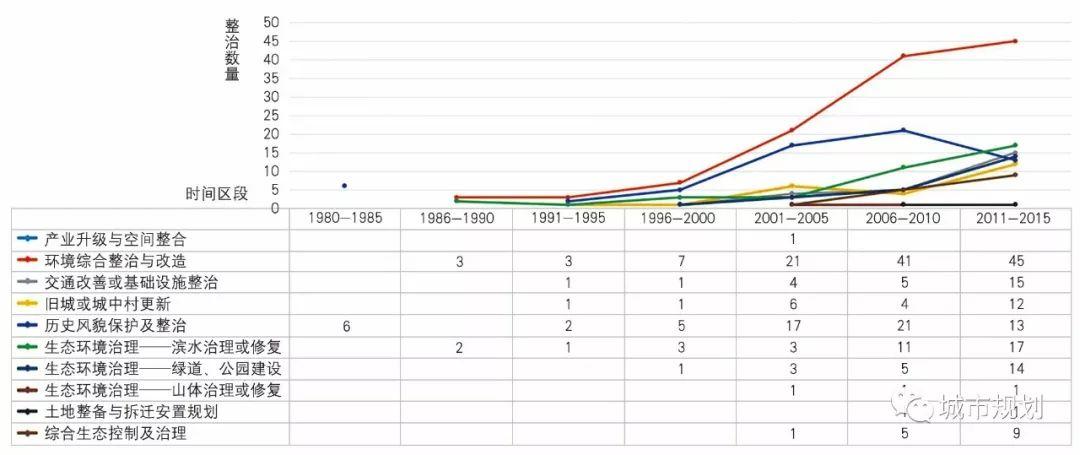

将各个整治实践按照出现的时间进行排序,并以5年为一个时间区段进行分组并观察其各阶段的发展趋势,如图2所示。整体上看,整治数量和类型呈现逐年上升和不断丰富的趋势;同时,进入2000年后,各类型整治实践数量也呈现出突发性增长的趋势。

▲ 图2 | 各整治类型随时间发展变化趋势

Fig.2 The changing trend of different types of improvement practices

具体来说,首先,历史风貌保护及整治出现最早(南京夫子庙周边地区复建及改造工程,1983),在专项性的环境整治实践中其增速最快,累计数量也最多,反映出城市日益重视对于历史文化要素的保护与修整。

其次,在生态环境治理中,滨水的治理实践出现最早(如:成都府南河滨水地区整治改造,1987),数量最多,增速最快,结合文献阅读可知,这一方向上的经验积累与技术应用较为成熟;山体和地质灾害的治理则出现相对晚(如:河北唐山市采矿塌陷区生态修复,2003),数量也最少,一方面可能是山体修复投入的成本大、技术难度高,另一方面可能是,工业开发、矿山经营及城市扩张对自然山体造成的生态破坏,需要更长的时间来认识,或者主要由其他专业部门来开展,尚未同城市规划实践紧密结合起来,使得案例偏少;生态治理方面,在2000年后综合生态控制及治理类实践的数量增长较快(如:杭州西北部生态带用地控制,2005;深圳市关键生态节点生态恢复规划项目,2012),说明了生态治理实践在指导理念上产生了重要转变,更强调综合性和区域保护,因为很多城市生态问题已经无法通过一城一地的努力来解决,只能借助区域共同治理的合作方式才能实现。

再次,旧城或城中村更新作为综合性较强的整治工作,开展是比较早的。随着城镇化的持续推进,近年来此类实践的增速高于过去,这种变化趋势同样在交通改善或基础设施整治方面得以体现。

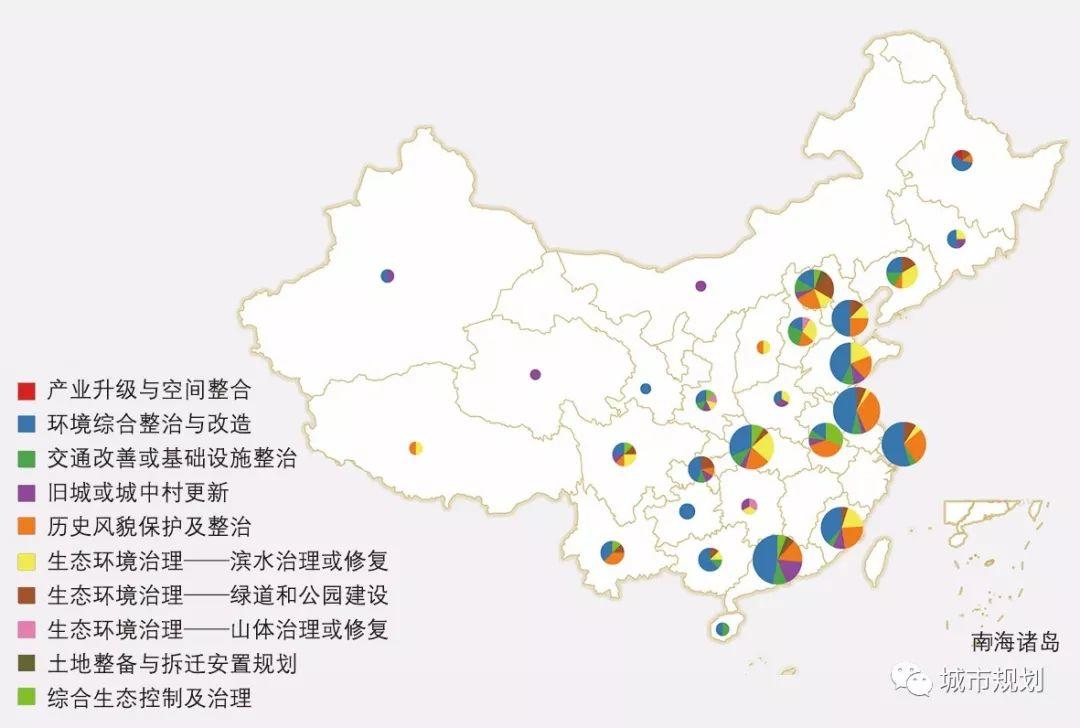

2.3 样本地区分布及关联分析

对样本的地区分布进行统计分析可知,城市更新和环境整治实践几乎覆盖我国各个省份,覆盖城市超过120个,涉及众多中小城市,不过,实践活动在各地区之间分布差异也非常明显,体现为数量上的不平衡和各省份偏重的类型之间的差异(图3,图4)。

▲ 图3 | 全国各省份的整治实践数量分布

Fig.3 The number of improvement practices in each province

资料来源:根据地图数据网站底图绘制,http://c.dituhui.com/?utm_source=next.36kr.com。

▲ 图4 | 各整治类型在各省的比例

▲ 图4 | 各整治类型在各省的比例

Fig.4 The proportion of different types of improvement practices in each province

资料来源:同图3。

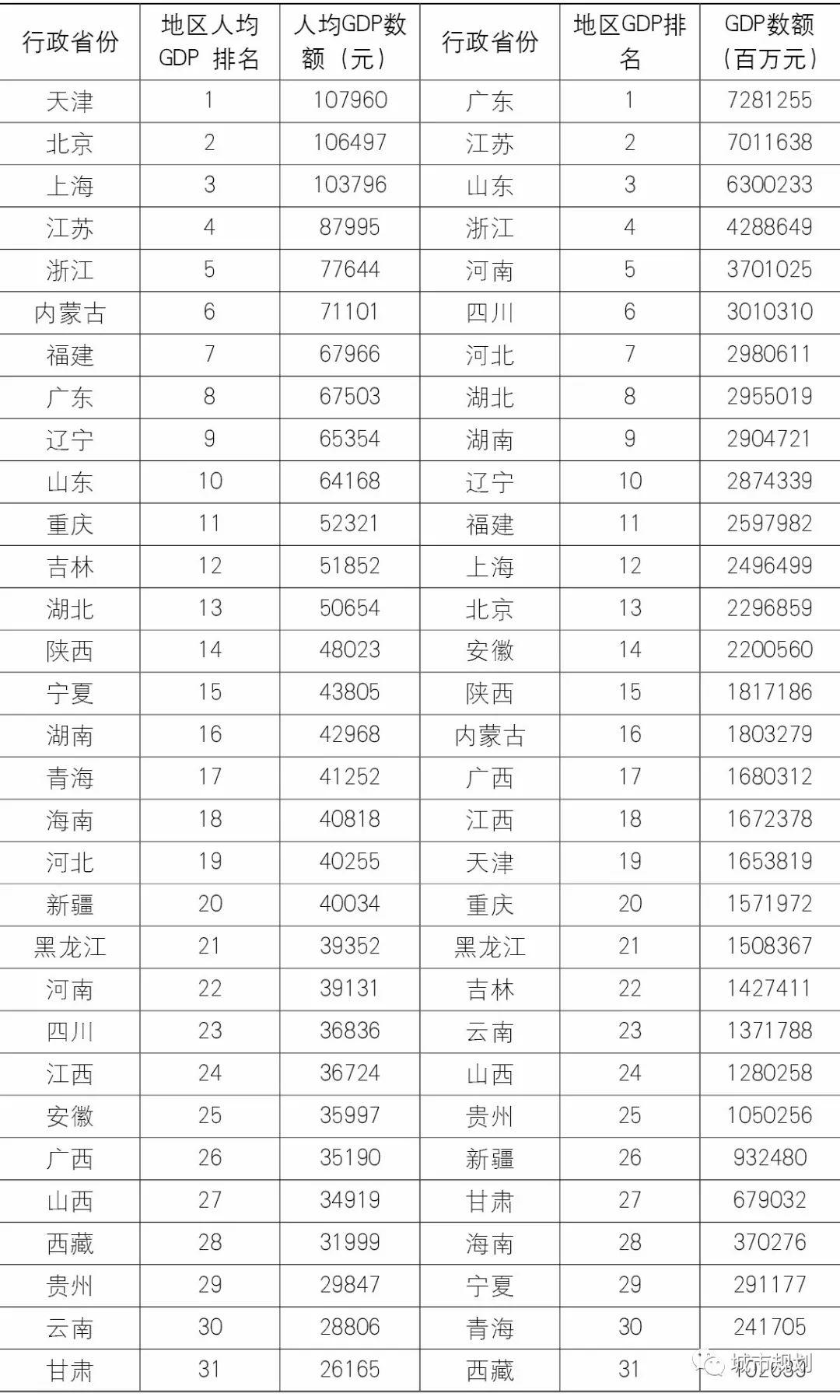

从图3可以看出,就城市更新和环境整治项目的数量而言,广东、江苏、浙江名列前三;在数量分布的地区图示中可以明显看出,整治的数量呈现“东多西少”的局面。结合2015年度各省GDP排名情况来看(表3),这种分布关系与各省GDP水平有一定正相关性,而与人均GDP水平关系不大。这说明,城市各类型更新和整治规划的发起,很大程度上依托于地区整体的经济水平,发展水平高的地区,开展城市更新和环境整治实践的数量相对更多、类型也更丰富。当然,基于笔者的工作经验来判断,这种局面的形成同城市政府的决策者对于城市更新和环境整治工作的重视程度与行动能力也有着密切的关系。

▲ 表3 | 2015年度各省GDP排名

▲ 表3 | 2015年度各省GDP排名

Tab.3 GDP ranking of different provinces in 2015

从图4可以看出,各省份开展城市更新和环境整治实践,在项目具体类型的构成方面区别较大,这可能与各省内城市发展的阶段特征和市情有关。环境综合整治与改造、历史风貌保护及整治在各省中所占比例普遍较高,反映出城市物质环境品质的提升和历史风貌的保护可能已经成为城市普遍认同的重点工作。

此外,通过文献阅读可知,在经济较发达的省份,城市更新和环境整治实践越来越注重经常性的维护和长效管理机制的建立。一些城市的更新和环境整治项目在首次开展后,每隔几年就会再开展一轮,久而久之形成动态化的管理和常态化的维护。这个方面做得比较突出的城市有北京、上海、广州、杭州等城市,这反映出这些城市的规划建设管理工作开展得较为全面、系统和综合,动态规划的理念和具体行动适应于城市发展的实际需要。

2.4 样本分类型分析

在以上统计分析的基础上,笔者对一些重点项目分类型开展了实践资料的延伸阅读和总结,深挖其中的趋势,更全面地来研究我国城市更新和环境整治的演化规律和发展特点。

2.4.1 历史风貌保护及整治实践

在关注对象方面,此类实践经历了“从小到大”、“从线到面”、“从特殊到一般”的发展历程。从早期对于重点历史建筑的保护整治(如:南京夫子庙周边地区复建及改造工程,1983;上海市静安寺地区综合改造,1984),拓展为对建筑周边环境及整体风貌的保护整治(如:哈尔滨圣索菲亚教堂广场改造,1997);从对历史街道、历史街区的保护整治规划设计逐渐深入到对整个历史文化风貌区制定保护规划控制的规则(如:上海历史文化风貌区保护,1999);不仅关注历史文化名城、名镇,也逐渐开始关注那些未列入历史文化名城名录的历史地段的保护整治(如:河南安阳汤阴老城);对城市历史文化场所的营造也有着许多好的范例,北京皇城根公园规划和实施从现状建设用地的调整、老城绿地系统的完善、历史记忆的恢复等多角度,构建了北京老城一条结构性的绿带,推动了北京城市更新和环境整治的进展。

在整治方式上,较为典型的如南京夫子庙工程,其采用了建筑复原性修建和周边地段综合改造提升的手段,建设起具有明显仿古特色的商业街区;在北京什刹海历史文化保护区的整治中,早期大规模拆旧、搬离原住民,建设高档四合院的情况出现过,随后出现了菊儿胡同“有机更新”这样的积极探索,后期在扩大风貌控制及保护范围的基础上,引入高校、设计机构、政府及原住民等各方合作的机制,探索出了一条集保护、整治、利用、管理于一体的工作模式;在广州沙面历史风貌建筑群保护与骑楼街保护整治中,采用了先评估、后行动的基本方式:对建筑情况和价值进行评估认定,建立分类分级保护体系,实施分类控制策略,严格环境管理,逐步形成了基于历史文化价值的保护整治的方法。总之,从样本中可以看到,这些项目生动地记载了我国历史文化保护的历程,城市政府和城市规划师在历史文化保护方面的认识是曲折的,形成保护整治的共识来之不易。

2.4.2 生态环境类修复与治理实践

以四川成都府南河滨水地区修复、上海苏州河综合整治、广西省桂林市环城水系为代表,一批城市河流、滨水、湿地的生态环境修复将我国环境整治规划的范畴拓展到自然生态要素的修复上来。河流的修复和海滨生态的修复的出现(例如:深圳市深圳湾公园建设),说明规划对于城市的关注从单纯的空间形体向城市生态库拓展。所谓生态库,即“能够为生态系统贮存、提供或运输物质、能量和信息,并与生态系统的生存、发展和演替密切相关的系统。可以把一个完整的城市生态系统分为城市(主体生态系统)及其生态库两部分,其主要功能由其核心部分——市区来完成,而生态库只起孕育、支持、稳定城市的作用。”[5];河北唐山市中心城区城市设计(1998)及采矿塌陷区生态修复(2003)、山东省济南市山体生态修复暨山体公园建设(2015)反映了在过度开发自然资源之后,城市对生态要素重要性的重新认识有了新的进展。

同时,近些年越来越多的生态修复实践瞄准了城市原有功能片区,通过恢复片区生态功能,不断改善地区的环境品质,增进公共利益,例如:北京南海子郊野公园生态修复就是这方面的代表项目。另外,在小规模片区的生态修复开展之时,也出现了区域生态保护与治理的规划,空间覆盖范围更大,综合性更强,反映了在生态修复与治理理念上新的发展。

2.4.3 旧城或城中村更新实践

旧城或城中村更新在方式方法和理念上都经历了较大的变化。在收集的样本项目中,1992年的王府井周边改造项目非常典型。由于改造的力度过大,新的单体建筑体量和高度破坏了这个地区的原有尺度,引发了不少社会舆论的关注和质疑。对这种“推土机”式改造进行反思批评过后,在后来的步行街改造中,保留了部分传统商业街和店铺,并对其进行恢复与整治,使得地区的肌理得以延续(王府井步行街改造规划,2001年)。粗放的改造破坏了城市的原有肌理,彻底改变了城市内在运行的轨迹,带来了新老之间发展的矛盾[6],这种教训是深刻的。当然,这些违背有机更新原则的改造活动,也为后来的城市更新和环境整治的规划实践提供了“试错”样本,只是这种代价对这座名城来讲实在太大。近年来,在旧城或城中村的更新实践中,规划师走进社区,和利益相关者开展深入的沟通,使更新活动成为社区的共同行动,这种社会效果不同一般。规划借助居民和社区的力量,共同推动社区更新,实现了“小微渐进”的更新模式。回顾30多年的发展变化,从最初大规模拆旧建新(北京王府井周边改造,1992)到随后渐进的有机更新(北京市大栅栏地区保护、整治与复兴,2004),再到近年注重公众参与、倡导社区行动的更新(厦门传统社区更新行动,2012),一步一步不仅反映了城市规划的发展,也体现了社会思想的进步和成熟。

2.4.4 环境综合整治实践

早期环境综合整治工程多关注城市局部地区或重点地段的物质空间改造与建设,较为密集地出现于1990年代末到21世纪初这一时段,这些工程常以景观塑造和街景立面改造、城市广场、河道滨水空间、展示性公园、灯光工程、草坪绿化、卫生整治、建筑风貌和形态控制等为标志。这时期的整治实践中,有些实施项目由于不重视对城市功能的完善,忽视城市公共空间的宜人尺度,过度关注视觉的美化效果,缺乏文化底蕴和地方特色,而且投资不惜代价,被批评为“面子工程”,一些学者如俞孔坚[7]、杨宇振[8]、林墨飞[9]等呼吁“警惕城市美化运动”,防止城市环境综合整治蜕变为劳民伤财的“形象工程”[10]。

此后,该类实践越来越显现出整治内容的丰富性,而且综合性也越来越强,不少的环境综合整治项目与旧城更新、历史保护、生态治理等内容紧密结合在一起,同时如“美丽福建宜居环境建设行动”(2014)、“环珠江口宜居湾区建设重点行动”(2014)等环境整治项目已经超出城市的范围,带有城乡统筹、区域协同的意图,并在政策性内容方面有新的突破,提出了指导具体城市的规划建设和环境整治工作的纲领。

通过对样本内容的梳理,可以发现各类整治实践具有明显的演化发展特征。就历史风貌保护及整治实践而言,经历了规划范围从点到面,规划方式由粗放到精细、从追求效率到尊重历史文化的多方向转变;生态修复及治理作为践行生态文明的重要实践类型,不仅在治理对象方面经历着从单生态要素向全生态要素的发展,在治理理念方面也反映出从局部补救到整体、系统施治的转变;旧城或城中村更新实践对多重效益的追求与促进,促使规划主体更加关注城市场所记忆的营造和文化培育,尊重市民意愿,变现市民权益;环境综合整治体现了城市实践在经济发展最快、城市化进程最迅速阶段中曾出现的问题,在修正过度美化城市的倾向之后,强调实效性与尊重人本的城市设计原则得到重视[11],高度系统化的区域统筹行动正在为城市治理能力的拓展做出探索。所有这些城市实践变迁的基本逻辑,来源于城市管理主体对于城市本身认知的变化,进而推动着城市工作的不断转型,正如改革开放前我国对于城市认知的几次转变都引发了相应工作重点的转换。

3.1 从时间序列的角度看待三亚“城市双修”

从时间上看,三亚“城市双修”实践出现于中央城市工作会议①召开、两个《意见》②颁布之后,是体现国家对于新时期城市管理及规划工作具体要求的试点;更重要的是,它出现于我国持续开展城市更新和环境整治的30多年后,是30多年城市更新和环境整治的延续,更是一个有意义的提升;30多年的实践积累,为“城市双修”的产生提供了丰富的经验和教训,“城市双修”的产生与探索并非突然,亦非偶然。

当前我国正处于城市发展转型的关键时期,尊重城市发展规律,努力克服“城市病”,解决城市突出问题成为当下和今后一段时期内的重要任务。同时,在经济新常态之下,对于结构调整的重视,也成为城市转型发展的重要关注点之一。因此,具有明确“问题导向”的“城市双修”不仅成为前者的重要抓手,也为转变城市发展模式、促进规划建设管理的转型发展提供了实践探索。

3.2 从实践类型的角度看待三亚“城市双修”

从样本的实践类型看,我国的城市更新和环境整治工作在前述10个方面(表2)都有了一定积累,却缺乏一次整体、全面的总结应用,“城市双修”为此做出了探索。

城市修补包含:城市天际线的引导与控制、城市色彩规划、重点地区街道及立面改造、城市广告牌匾整治、城市重点地区绿地景观规划、城市夜景照明规划、城市交通设施改善工程、城市综合管廊规划、城市片区功能更新、城中村更新及城市违章建设拆除工程等;生态修复则包括:山体修复、河道湿地修复、海湾岸线修复、林地修复以及其他受到破坏的生态要素的系统修复。单纯来看某一项规划内容似乎都不新鲜,但将两大版块的实践内容同时间作用于城市,这种全面化、复合化、多内容、多部门之间的协调工作,是一种积极尝试。由此可见,“城市双修”作为整体性的政策,吸取了过去30多年的经验和教训,从理论和技术方面是一次重要的集成,对于我国城市下一个阶段的提升和发展具有重要意义。

3.3 从地区分布的角度看待三亚“城市双修”

三亚“城市双修”作为第一个试点,拉开了全国推动“城市双修”的序幕。从地区分布来看,目前含三亚在内的58个“城市双修”试点几乎覆盖了全国各个省份(图5),区别于样本分布呈现的“东多西少”的局面,反映出这一轮以“城市双修”为代表的城市更新和环境整治行动具有一种全面性。换句话讲,无论是经济发达地区还是经济欠发达地区,在对于解决城市问题、调整城市结构、完善城市功能、提升民生水平方面面临的任务是共同的,这是中央城市工作会议确定的一个历史性的任务。这样的试点安排,对于过去30多年城市更新和环境整治在区域分布上的不平衡状态而言,是一次重要的补充和调整。

▲ 图5 | 全国“城市双修”试点分布

▲ 图5 | 全国“城市双修”试点分布

Fig.5 Distribution of CBER pilot cities

资料来源:同图3。

3.4 从内容演化的角度看待三亚“城市双修”

对照城市更新和环境整治30多年的样本,可以看出“城市双修”是综合性、系统性的。它代表在一个新的历史时期,全社会对于城市的认知有新的发展,在历史保护、生态修复、旧城或城中村更新、环境整治等方面都持有新的理念;而技术和方法也会在一个新的历史背景下得到新的探索,形成新的积累。

从对城市的系统认知,到城市工作的系统化开展,为最大程度变现城市治理行动的系统效用,三亚“城市双修”建立了“规划-建设-管理”三位一体的行动方式,不仅注重宏观层面的统筹规划,编制三亚“生态修复、城市修补”总体规划,强调通盘考虑,重点突出;而且更加依赖“小微弥合”、“精细设计”的实施手段,保证策略的有效落实;并且借助现场服务和构建全面的管理体系来巩固治理成果,促进治理能力的长期提升,实现城市“由外而内”的转型升级(表4)。

▲ 表4 | 三亚“生态修复、城市修补”规划建设管理体系一览

▲ 表4 | 三亚“生态修复、城市修补”规划建设管理体系一览

Tab.4 Planning and construction management system of CBER in Sanya City

通过上述比较可以发现,此次“城市双修”与之前的实践有很多不同。从时间来看,“城市双修”的出现并不是一次偶然行为,它是过去30多年城市更新和环境整治实践的一次重要发展,而不是简单重复;从类型来看,它对此前多种实践积累的经验与教训进行了总结提升,并对此前理论、技术进行了整体、全面的应用;从地区分布来看,此次“城市双修”试点的分布呈现更为平衡的格局,对于过去城市更新和环境整治在区域分布上的不平衡状态是一次重要的补充和调整;从内容上来看,此次“城市双修”对于城市系统化的理解和相应的系统化工作部署,集中反映了城市实践随城市认知而发生的重要变化,结合过去30多年城市更新和环境整治实践的演化来看,这种发展特征更加明显。

透过样本纵观我国城市更新和环境整治实践的30多年可以发现,面对各个发展阶段不同的特征与问题,城市更新和环境整治实践的关注重点不同,目标有所差异,方法与技术手段也历经发展,在价值取向和具体的工作方法方面都随着国家和社会的进步呈现出不断进步、不断积累的趋势。在不断演化的过程中,各时期的实践发动的原由和侧重点有所不同,但在理论和技术层面具有关联。

三亚作为国家推动“城市双修”工作的首个试点,尽管具有一定特殊性,但从历史的维度来审视,“城市双修”不是过去城市更新和环境整治实践的重复,而是我国城市更新与环境整治在理念、技术、方法上的升华。这种变化反映出城市自身发展的阶段需求,也受到了政策制定者的影响,更为根本的是,这种变化的发生,源于决策者对城市发展认知的转变,进而带来了城市新的定位与城市转型发展的新方向。“城市双修”正在促进新时期城市更新和环境整治实践的提升,也正在有力地推动着城市规划建设管理的转型发展。

注释

① 详见:http://news.xinhuanet.com/politics/2015-12 /22/c_1117545528.htm。

② 指《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》(2015-12-24)和《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(2016-2-21)。

参考文献

1 ROBERTS P,SYKES H,GRANGER R.Urban Regeneration[M].London: SAGE Publications,2016:6.

2 邹兵. 增量规划向存量规划转型:理论解析与实践应对[J]. 城市规划学刊,2015(5):12-19.

ZOU Bing. The Transformation from Greenfield-Based Planning to Redevelopment Planning: Theoretical Analysis and Practical Strategies[J]. Urban Planning Forum,2015(5):12-19.

3 施卫良,邹兵,金忠民,等. 面对存量和减量的总体规划[J]. 城市规划,2014,38(11):16-21.

SHI Weiliang,ZOU Bing,JIN Zhongmin,et al. Master Plan Targeted at Stock and Decrement[J]. City Planning Review,2014,38(11):16-21.

4 邹兵. 增量规划、存量规划与政策规划[J]. 城市规划,2013,37(2):35-37,55.

ZOU Bing. Increment Planning,Inventory Planning and Policy Planning[J]. City Planning Review,2013,37(2):35-37,55.

5 王如松,刘建国. 生态库原理及其在城市生态学研究中的作用[J]. 城市环境与城市生态,1988(2):20-25.

WANG Rusong,LIU Jianguo. The Principle of Ecological Pool and Its Function in Urban Ecology[J]. Urban Environment & Urban Ecology,1988(2):20-25.

6 刘宛. 旧城改造中城市设计的四个原则[J]. 世界建筑,2001(6): 30-33.

LIU Wan. Four principles of Urban Design in Urban Renewal[J]. World Architecture,2001(6):30-33.

7 俞孔坚,吉庆萍. 国际“城市美化运动”之于中国的教训(下)[J]. 中国园林,2000(2):29-32.

YU Kongjian, JI Qingping. China to Learn from the International “City Beautiful Movement” (B) [J]. Chinese Landscape Architecture,2000(2):29-32.

8 杨宇振. 焦饰的欢颜:全球流动空间中的中国城市美化[J]. 国际城市规划,2010(1):33-43.

YANG Yuzhen. Anxious Face-painting Smile: Chinese City Beautification in Global Climate Changes[J]. Urban Planning International,2010(1):33-43.

9 林墨飞,唐建. 对中国“城市美化运动”的再反思[J]. 城市规划,2012(10):86-92.

LIN Mofei,TANG Jian. Reflections on the City Beautiful Movement in China[J]. City Planning Review,2012(10):86-92.

10 俞孔坚,吉庆萍. 警惕:“城市美化运动”来到中国[J]. 城市开发,2001(12):4-7.

YU Kongjian, JI Qingping. Alert: “City Beautification Movement” Comes to China[J]. Urban Development,2001(12):4-7.

11 刘宛. 城市设计的范畴及要素[J]. 城市规划汇刊,2003(1): 76-80.

LIU Wan. Category and Factors of Urban Design[J]. Urban Planning Forum,2003(1):76-80.

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

了解更多《城市规划》杂志信息,搜索微信号“chengshiguihuazazhi”或识别下方二维码关注。

关注我们,精彩无限~!

关注我们,精彩无限~!