导 读

今天的城市更新系列,我们想跟大家聊一聊城市更新的制度建设。这个话题看似很复杂,但其实不难理解。所谓的制度就是“规则”,即推进城市更新到底需要什么样的规则设定。本期内容除了探讨北京在推动城市更新制度建设方面所做的努力,还将带您了解上海、深圳和广州这三个城市——国内城市更新制度建设的领先者——在这方面的经验,以供参考借鉴。

在存量时代,城市更新因其能够实现空间提质增效的作用,正获得前所未有的重要地位。无论是习总书记视察广州时肯定永庆坊用绣花针方式做城市更新,还是上海浦东推进缤纷社区建设,都在一定程度上反映出,城市更新这件事已然得到了从国家到民众的广泛关注。

然而,当现有的规则大多是用来应对增长和扩张型的城市规划建设时,就特别需要确立一些面向更新的新规则,也就是开展城市更新的制度建设。而这种制度规则的建立,主要由两种很重要的趋势在推动:

✔ 一种是“顶层设计”,即自上而下的法规政策和管理体系建设;

✔ 一种是“基层创建”,也就是由下到上,通过多种基层力量来探讨以形成新的更新做法,并逐步确定和推广。

在探讨北京城市更新方面的法规政策建设之前,我们先来看看三个领先城市都已取得了哪些成就吧~

从时间来看,广东、深圳、上海在2009到2015年间都分别出台了自己的城市更新(实施)办法,在更新制度建设方面走在了国内城市的前列。

从内容来看,三个城市都形成了相对成熟、又各有特色的城市更新体系(截止自然资源部组建的机构改革前),可以简要归纳为以下几点:

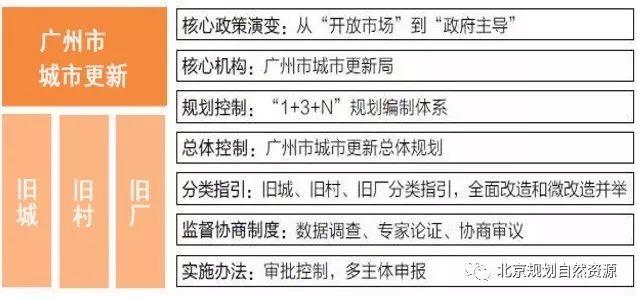

广州——分类改造实现更新管理

广州城市更新制度的核心政策经历了从“开放市场”逐渐向“政府主导”的转变。广州市主要通过对旧城、旧厂和旧村的分类改造来实施更新管理,除此之外,城市更新还分“全面改造”和“微改造”两种类型进行流程管控。

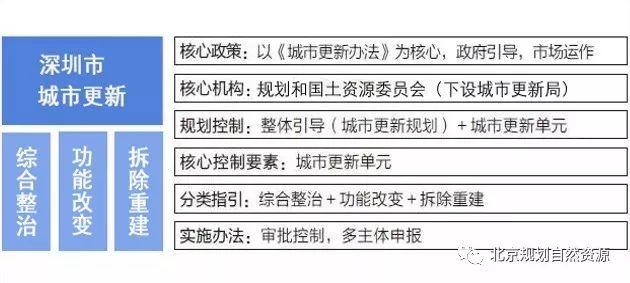

深圳——分对象管控城市更新活动

深圳市将城市更新活动按照拆改力度,分为综合整治、功能改变和拆除重建三类进行管控。“城市更新单元”成为规划管理的重要工具(主要针对拆除重建),目前正在经历一方面加强区域统筹,一方面管理权限下沉的简政放权。城市更新也迈入更加关注综合整治的新阶段。

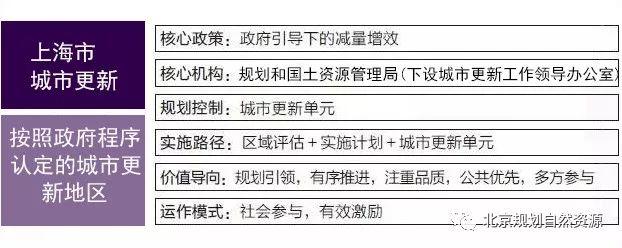

上海——突出政府引导减量增效

上海出台的城市更新实施办法,主要针对政府认同并支持推进、以业主更新为主导的城市更新活动。城市更新制度中的“区域评估”和“公共要素清单”独具特色。

上海提出全生命周期管理,强调在更新过程中通过评估确定需要补足的公共设施等,并将相关要求纳入土地出让合同,来保证城市和社区的服务需求在改造中得到更好的满足。

广州、深圳、上海三地比较

通过广州、深圳、上海三地信息的比较,可以更加清楚地显示出,三地在城市更新制度建设过程中,都分别在机构设置、政策出台、规划编制、运作实施、政府与市场关系等方面进行了适合自己的规则探索,又各自进行了特色创新。

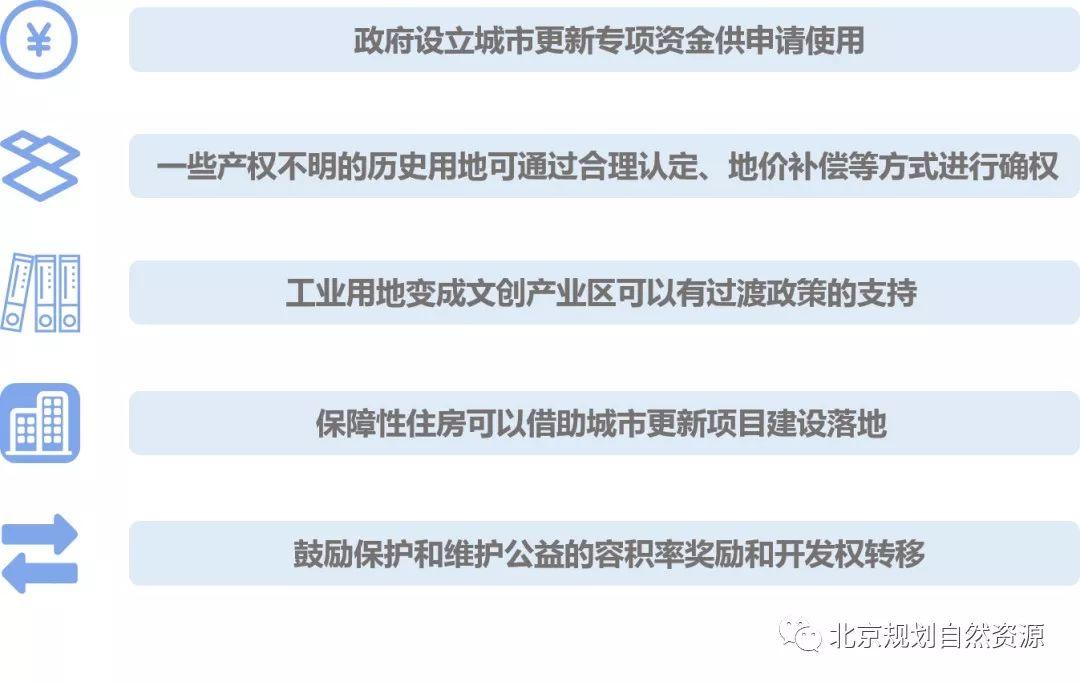

三个城市在不断的探索过程中提供了城市更新的诸多制度工具,也为其他城市遇到的各种更新困境和痛点提供了破解的可能,例如:

01

顶层设计

相比三个城市,北京的城市更新制度创建工作虽然开展相对较晚,但近几年来北京连续发布了一系列城市更新方面的政策,以引导城市更新工作的开展:

2017 年 9 月,北京市正式发布《北京城市总体规划(2016年—2035 年)》,指导北京未来 20 年的城市发展,具体要求严控人口规模、解决住房问题、建设宜居城市、区域协同发展。

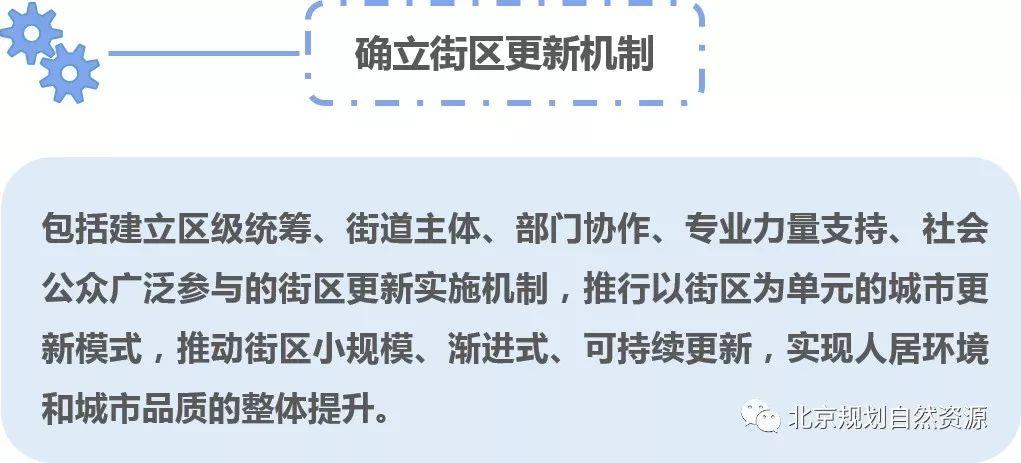

《北京市城乡规划条例》于2019年4月28日实施。其中,第二十八条规定:本市建立区级统筹、街道主体、部门协作、专业力量支持、社会公众广泛参与的街区更新实施机制,推行以街区为单元的城市更新模式。

北京市委、市政府发布的《关于加强新时代街道工作的意见》中提出,北京将实施街区更新,提升城市精细化管理水平:

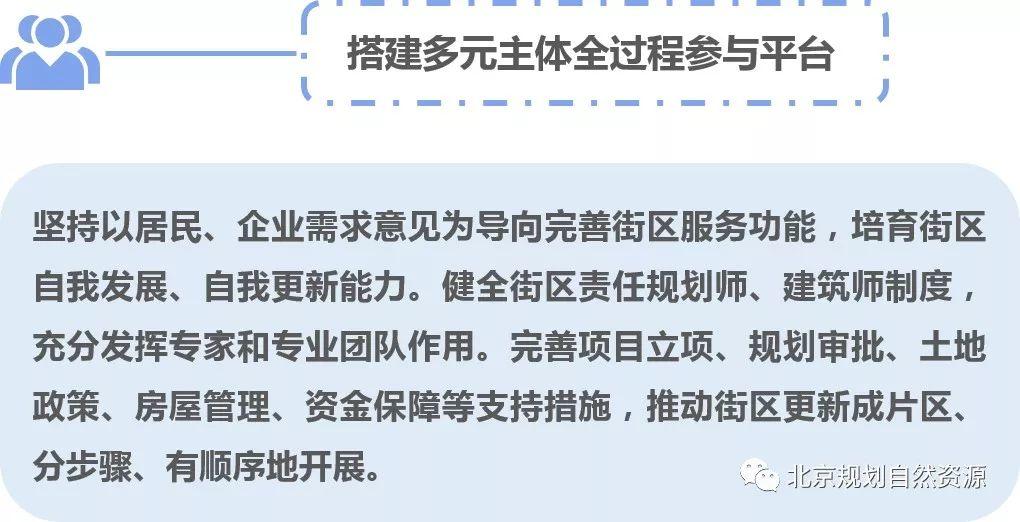

为深入贯彻落实《北京城市总体规划(2016 年-2035 年)》关于建立责任规划师制度、提高规划设计水平、开展直接有效的公众参与、推动多元共治的要求,进一步增强城市建设管理决策的科学性,制定了《北京市责任规划师制度实施办法(试行)》,为推动实现人人参与的城市治理新格局打下长远基础。

02

“基层创建”

除了在制定城市更新政策、建立管理体系方面所做的努力,北京在基层创建方面也进行了积极的探索,并取得一定成效。

那么,到底什么是基层创建呢?

当更新对象并非大面积的宏伟场地,而是一些主体多元的微小细碎空间的时候,探寻城市更新工作方法和途径,就需要各方角色转变传统的蓝图思维模式,探索通过多元参与、过程设计、共商共治等机制设计来实现城市的“微更新”,这就是基层创建。

如果您还不太清楚

那咱们就来举例说明吧~

老旧小区整治:推动公众参与机制

规划团队在惠新东街小区的改造过程中设法启动了多途径的公众参与机制,通过一系列方式包括居民议事会、问卷调查、深度访谈、入户交流、社区活动组织等,最终获得了最为真实的居民需求和偏好。

在深入听取小区居民的需求和意见之后,得到的居民实际诉求排序是:

1

老房子本身的加固和基础设施改善

2

不能减少停车空间换取绿地,现在有停车位一个不能少

3

小区周边的环境提升,进入小区的路和门脸能否改善

4

能否提供更多更好的公共绿地和活动空间

专业规划设计者通常最为关注的第四项,却排名末端,这个参与过程及结果重塑和颠覆了专业规划设计人员的传统认知,也充分说明了推动公众参与到城市更新的过程中去、从居民角度出发解决问题的重要性。

城市广场改造:全龄使用机制

在广场改造过程中,规划师分别进行了雨天和晴天,以及从早到晚的居民活动观察,也做了很多访谈,但结果却出人意料——参与对象基本都是老年人。这说明目前广场的使用,除了广场舞、溜孩子、老人打牌聊天外,没有实现全龄使用。

于是规划从服务和面相更为广泛的社会公众出发,提出“五个一”的新策略和新机制,其中一条就是要提供一条跑道,让全年龄段的人都可以错峰使用广场。

口袋公园更新:儿童友好机制

在对紫竹院魏公街西头的口袋公园进行改造的时候,规划团队希望对小学门口的这个公园做一些儿童深度参与设计的尝试,建立儿童友好和儿童参与的空间设计新路径。

在长达一个多月、每周2-3次活动的实践探索中,紫竹院街道办事处、高校合伙人、责任规划师、社区青年汇、中国青年政治学院五方通力合作,共同创建了儿童参与设计的五步骤法:

1

建立平等与信任关系的团队建设

2

设计场地的儿童亲自测绘与记录

3

针对设计目标与功能需求的儿童头脑风暴、在地观察与公众访谈

4

专业的基本设计图示语言学习

5

个人设计与集体讨论相结合的儿童方案形成

近年来,在政府专项资金和政策导向的支持下,北京持续深化推进街区更新与精细化治理行动,涌现出了多种多样的实践做法与经验探索。各街镇(乡)基层政府在这个过程中起着至关重要的作用。但当前街镇(乡)开展相关工作也面临着一系列问题和难点,急需借助两股力量下的制度建设来实现痛点突破:

✔ 缺少整合与弹性的政府专项资金使用,难以满足实际需求并影响预期效果。

✔街区更新缺乏整体统筹的规划引导,系统性不足,导致“一街多段,风格迥异”现象。

✔街区更新涉及部门过多,费时费力的跨部门沟通,沟通协调成本大。

✔基层政府不掌握相关的城市建设基础资料,获取资料费时费力。

✔城市空间的产权管理与权属关系复杂,街区更新工作推进困难。

✔街区更新探索缺乏明确的制度支持,功能转变面临困境。

✔公共服务设施的落地面临空间不足、邻避效应等诸多挑战。

无论是顶层设计还是基层创建,对于推进城市更新的制度都至关重要。许多很好的空间更新改造想法,一旦离开了清晰的制度支持,开展起来可能困境重重。在规划设计“走下神坛”的存量时代,多方参与、共商共治的基层创建也能推动重要的制度变革——包括正式制度和非正式制度。

当前,北京城市更新制度建设正在路途中,依然还有很长的路要走。我们在城市更新工作中遇到的难点和痛点,或许都将成为北京进行城市更新制度创新的着力点所在,推动北京在城市更新的路上越走越远。

感谢清华大学建筑学院副教授唐燕提供相关材料

本内容由详细规划处(城市更新处)提供

你可能还喜欢

城市更新系列一丨首钢唱响“冰与火之歌”:从百年钢厂到冰雪冬奥

城市更新系列二 | 街区更新,有“你”大不同

城市更新系列三 | 你们要的首钢北区规划解读来了

城市更新系列之四 | 老街区换新颜,看看是否有你家

微信

微博

今日头条

关注北京规划自然资源,解锁更多权威资料

原文始发于微信公众号(北京规划自然资源):城市更新系列之九 | 从顶层设计到基层创建:城市更新的制度力量