导读

当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻,我们需要共度时艰,一起努力控制疫情;也需要科学理性思考本次疫情的多个方面,反思和展望。中国城市科学研究会健康城市专业委员会和健康城市实验室启动系列推送,促进跨学科合作交流,推动多个学科共同探讨,从健康行为到健康环境,规划建设健康城市。

作者 | 单卓然

华中科技大学,建筑与城市规划学院,副教授;

美国华盛顿大学,访问学者

湖北省城镇化工程技术研究中心,副研究员

作者 | 袁满

华中科技大学,建筑与城市规划学院,讲师;

美国北卡罗莱纳大学教堂山分校,访问学者

作者 | 黄亚平

华中科技大学,建筑与城市规划学院,院长、教授、博士生导师

城市线下商业空间兼具内需释放和促进消费性质。网络电商冲击倒逼实体店铺业态转型,但截止2018年底,实物商品网络零售额仍仅占社会消费品零售总额的18.4%。实体店消费仍在短期内占有不可忽视的分量。

零售商业中心是线下商业活动的重要载体。当代大城市的零售商业中心,服务远超实体商购,融合了社交、就业、亲子、办公、教育、餐饮等活动(Irazabal C,et al,2007),并主动拥抱互联网(Weltevreden J W J, et al, 2006)。它们是居民走出社区,释放线下购物及娱乐休闲内需的高人气场所。

高人气暗示人潮拥挤的可能。“局地人员群聚密度”,在疫情防控期间受到了高度关注,被公认是健康人居环境建设的一项重要指标。现行商业空间专项布局实践,普遍遵循“等级体系”、“人气汇聚”、“放管难控”、“一站服务”、“经验半径”、“中心显见”等原则,较少考虑城市中宏观线下商业空间组织结构,对局地人员群聚密度的影响。

市区级零售商业中心格局干预

飞沫、密切接触及密闭空间气溶胶是新冠肺炎病毒传播的重要机制(中华预防医学会新型冠状病毒肺炎防控专家组,2020;Li Q, et al, 2020)。市区级零售商业中心,相较社区网点,高峰时段人流量数十倍增长(黄扬超,2016)、室内封闭的建筑体量更大。此外,部分城市正推广公共服务与零售商业“强强联合”,此举将进一步推高局域群聚强度。由此,市区级商业中心不仅诱致了限行前病毒在市内人际传播的部分数字基础,更应该被定位成复工后短期内的重点防控地区。

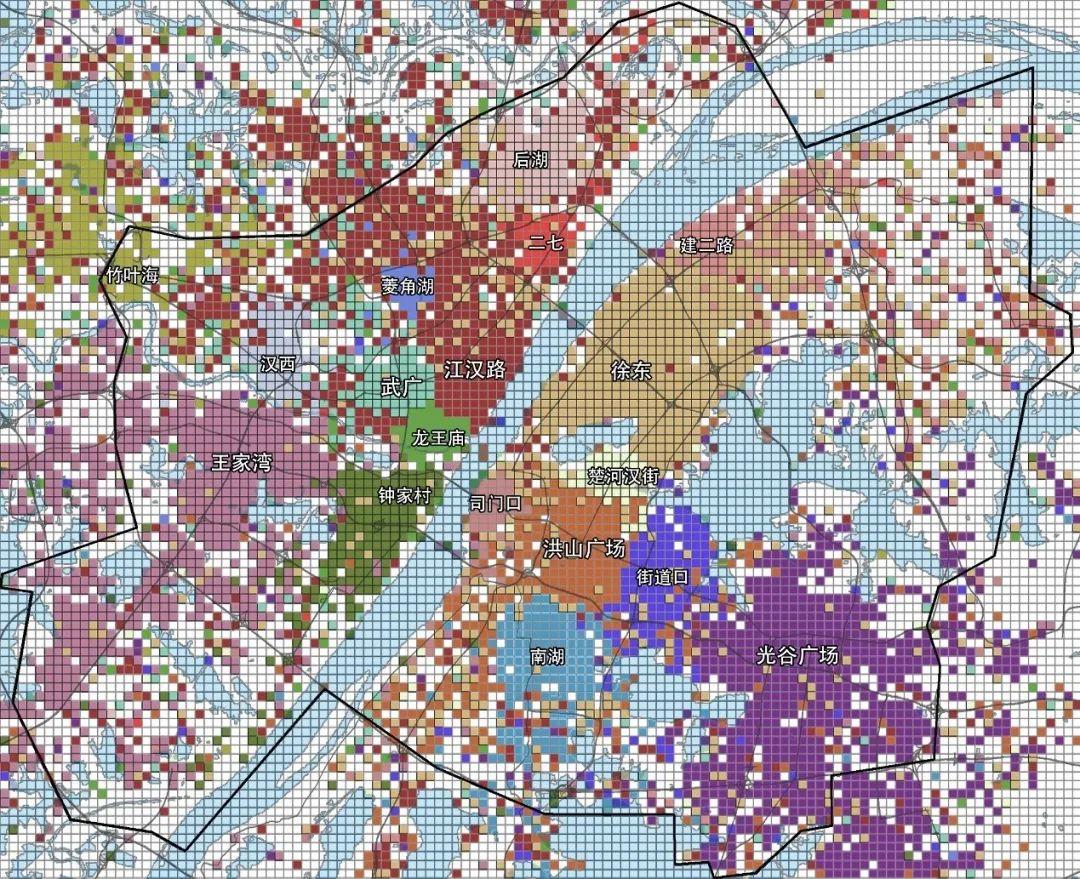

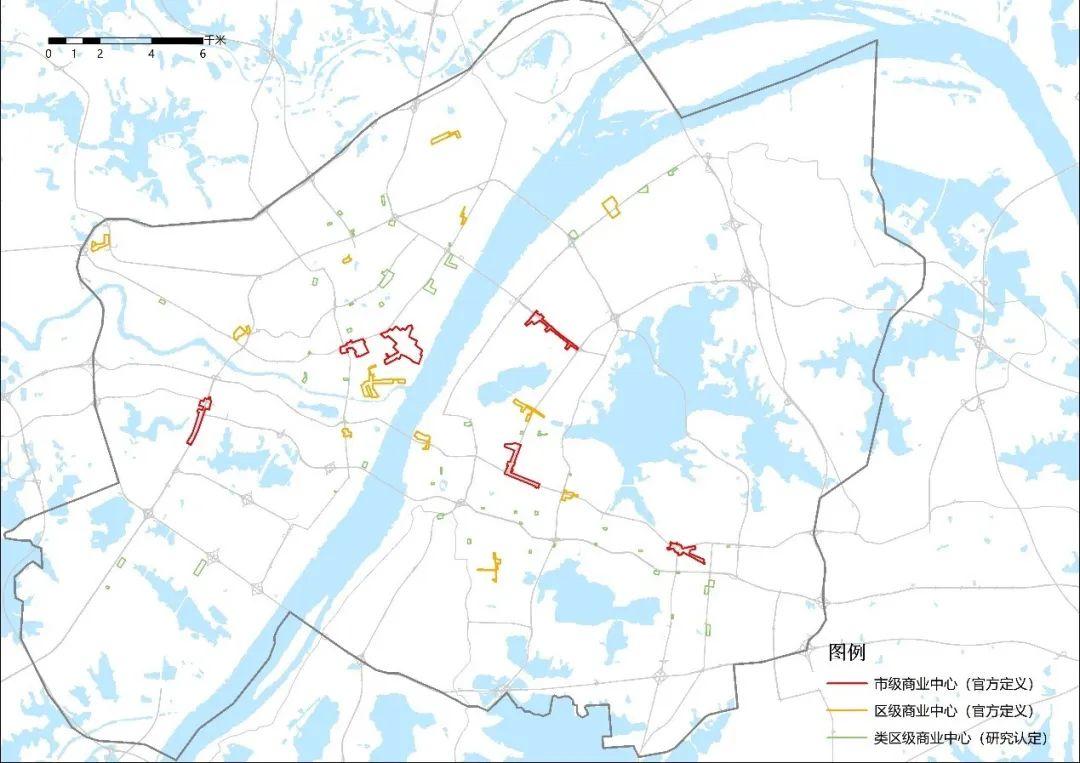

基于手机信令大数据,我们发现了武汉市现存的多个市区级零售交易区(使用2019年9月数据,图1)。交易区普遍交叠渗透,且面积极不均衡。单个交易区面积、辅以武汉市人口密度的区位分布特点(单卓然,黄亚平,等,2015),可推测线下娱购人群在不同零售商业中心的聚集强度,亦近似复工后的风险防控系数。依据Reilly定律、Converse和Huff法则,交易区面积与市区级零售商业中心的分布格局密切相关(Reilly W J, 1929; Converse P D, 1949;Huff D L,1964)。武汉零售商业中心分布,有多中心骨架,未成去中心化态势。服务疏散滞后于用地扩展,”主城”据“主流”(图2)。副城或新城组群的人口增长,短期内仍将反过来加剧主城零售商业中心的人流群聚强度。

因此,我们建议:且看当下,降低复工后的线下娱购群聚性及其诱致的扩散风险,要求对上述武汉市零售商业中心(也包括未被官方定义的类零售商业中心)实施“错峰限时运营”、“分区渐进解除”、“商家分领域异化复产”等措施。若放眼长期,降低群聚性及不确定公共卫生事件人际传播规模,部分地指向了对市区级零售商业中心格局的常态化干预,部分地指向了对公共服务与商业服务的谨慎聚合。

武汉市市区级零售交易区分布模拟

武汉市主城区主要零售商业中心识别(包括官方定义的市区级及研究判定类似)

出行方式管理

通过行政手段,对非抗疫人员和特殊人员施行“限制出门”、“停运公交地铁”、“禁行私家车”、“禁行电动车/自行车”等政策,武汉市实施了最严格的个人出行管制。限管出行方式,虽然暂时一刀切地抑制了武汉市居民的线下娱购外出行为。但背后的抑制机制,实因出行方式而分异。

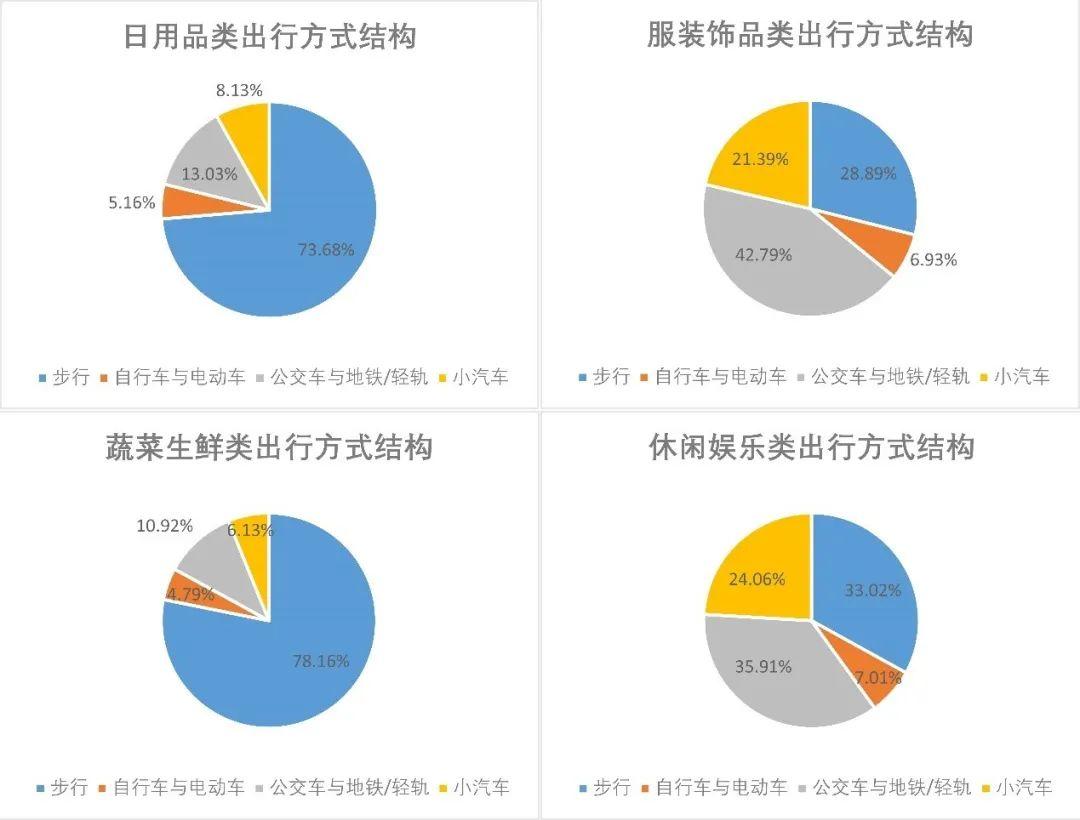

我们抽样调查了武汉市1179个社区(使用2019年1月数据),清理出11194条基于出行方式的有效样本,耦合线下娱购的日用品、服装配饰、蔬菜生鲜、娱乐休闲四种类型(图),利用MNL模型发现了四种限管抑制模式:①限制步行,抑制最多的是武汉男性的潜在线下娱购外出,以及武汉人购买“蔬菜生鲜”和“服装配饰”的潜在外出。②公交地铁停运,抑制最多的是武汉小初高学生的潜在线下娱购外出,以及武汉人购买“日用品”的潜在外出。③私家车禁行,抑制最多的是武汉18~59岁中青年人、及月收入3300~5700元居民的潜在线下娱购外出行为。④自行车和电动车禁行,抑制最多的是月收入小于3300元的武汉市居民潜在线下娱购外出行为。

解除出行管制,将是抗疫胜利后武汉市面临的重大战略决策。由此,我们建议:武汉市应充分考量不同出行方式导向的娱购需求概率和群聚接触风险,对出行方式管理和商业网点运营,实施协同渐进式管制解除,以保障有限度的“社交疏远”。典型如:①依赖社区步行的娱购外出应优先解除。商业网点密集地区应考虑娱购时间限定。②动用网格管理,提前摸底日用品需求类型及数量,临时下沉至社区生活圈商业网点。③谨慎恢复公共交通运行,协同渐进开放市区级零售商业中心。④将电动车或自行车作为中短距离出行方式的替代方案。解封后短期内,行政力量有必要继续介入居民出行方式管理。

武汉市居民线下娱购活动类型与出行方式结构的比例测算

城市线下娱购生活圈空间组织

市区级零售商业中心格局干预,耦合居民出行方式管理,构成了城市线下娱购生活圈功能空间组织的重要内容。这种线下娱购生活圈,与近来受到广泛关注的15分钟社区生活圈相比,覆盖人口更多、地理范围更大,服务品类及多样性更强,面向了相当一部分社区无力回应的居民大概率、经常性日常活动,对应的是城市内部的中观次结构和次级区域(单卓然,黄亚平,2019)。

城市线下娱购生活圈,是构成城市生活圈系统的重要组件,与城市通勤圈、城市文教圈等,均是特定活动类型导向的城市生活圈。圈域的中心是城市的市区级零售商业中心,圈域的地理范围受到市场零售区运行模型、居民选择模型、交通与土地利用模型的综合作用。

在中国大城市内部居民人口密度不发生系统性改变的情况下,有效降低市区级零售商业中心人员密度(无论复工后短期管制,还是长期调控),与增加居民就近娱购几率,优化居民健康出行方式,可以形成政策组合拳。它们有共同指向:建构一套数量扩充且均衡疏散的城市线下娱购次区域生活圈系统。疫情过后,行政与技术力量的介入,可落脚在城市生活圈规划中(柴彦威,李春江,2019)。我们认为,线下娱购生活圈应作为城市生活圈的重要抓手,辅以零售市场、行为地理及交通评估研究,协同优化城市线下商业空间专项布局。

(感谢团队研究生贺晨静、林卉、朱鸣洲的协助)

参考文献:

[1]Irazabal C, Chakravarty S. Entertainment–Retail Centres in Hong Kong and Los Angeles: Trends and Lessons[J]. International Planning Studies, 2007, 12(3): 241-271.

[2]Weltevreden J W J, Atzema O A L C. Cyberspace meets high street: Adoption of click-and-mortar strategies by retail outlets in city centers[J]. Urban Geography, 2006, 27(7): 628-650.

[3]中华预防医学会新型冠状病毒肺炎防控专家组. 新型冠状病毒肺炎流行病学特征的最新认识[J/OL].中华流行病学杂志,2020,41.2020-02-14.http://rs.yiigle.com/yufabiao/1181136.htm. DOI: 10.3760/cma.j.[网络预发表].

[4]Li Q, Guan X, Wu P, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus–infected pneumonia[J].The New England Journal of Medicine,2020.01.29. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001316#article_citing_articles.DOI:10.1056/NEJMoa2001316. [网络预发表].

[5]黄扬超.西单商业区人群聚集风险预测[D].北京:首都经济贸易大学,2016.

[6]单卓然,黄亚平,张衔春. 中部典型特大城市人口密度空间分布格局——以武汉为例[J].经济地理,2015(9):33-39.

[7]Reilly W J. Methods for the study of retail relationships[D].Austin: The University of Texas,1929.

[8]Converse P D. New laws of retail gravitation[J]. Journal of Marketing, 1949, 14(3): 379-384.

[9]Huff D L. A probabilistic analysis of shopping center trade areas[J]. Land economics, 1963, 39(1): 81-90.

[10]单卓然,黄亚平. 大城市“次区域生活圈”建构标准及空间组织优化策略[M].北京:中国建筑工业出版社,2019.

[11]柴彦威,李春江.城市生活圈规划:从研究到实践[J].城市规划,2019,43(5):9-16,60.

『创建健康城市』

微信号:健康城市实验室WLANLab

原文始发于微信公众号(健康城市实验室WLANLab):【疫情思考】单卓然 袁满 黄亚平 | 零售商业中心、出行方式管理与线下娱购生活圈——从人员群聚密度看城市线下商业空间结构组织

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏