「新加坡的“发热门诊”无非是帮助患者确定一下是否需要在家隔离,适不适合吃一些轻症的药物等。它不应该叫发热门诊,应该说是疫情预警诊疗区或疫情基层诊疗区。

中国现在把所有的发热患者都放到了发热门诊,可能是由于之前的文字写的不是特别的清楚,或者对相关政策的误解所导致的。这种误解,使得某些社区或者医院的其他科室把所有发热情况都推荐去发热门诊,这就导致了部分医疗机构和人员对于发热的治疗没有了分级诊疗的概念。

缺乏分级诊疗,发热病人聚集在发热门诊,除了导致传染,还造成了其他一些可怕的影响。如湖北很多医院的其他医疗服务被迫停止,许多疾病因无法及时治疗而增加了死伤的情况。

经过这次疫情,全社会都会比较清楚地认识到分级诊疗的重要性,疫情也许会成为中国进入分级诊疗时代的一个上好契机。」

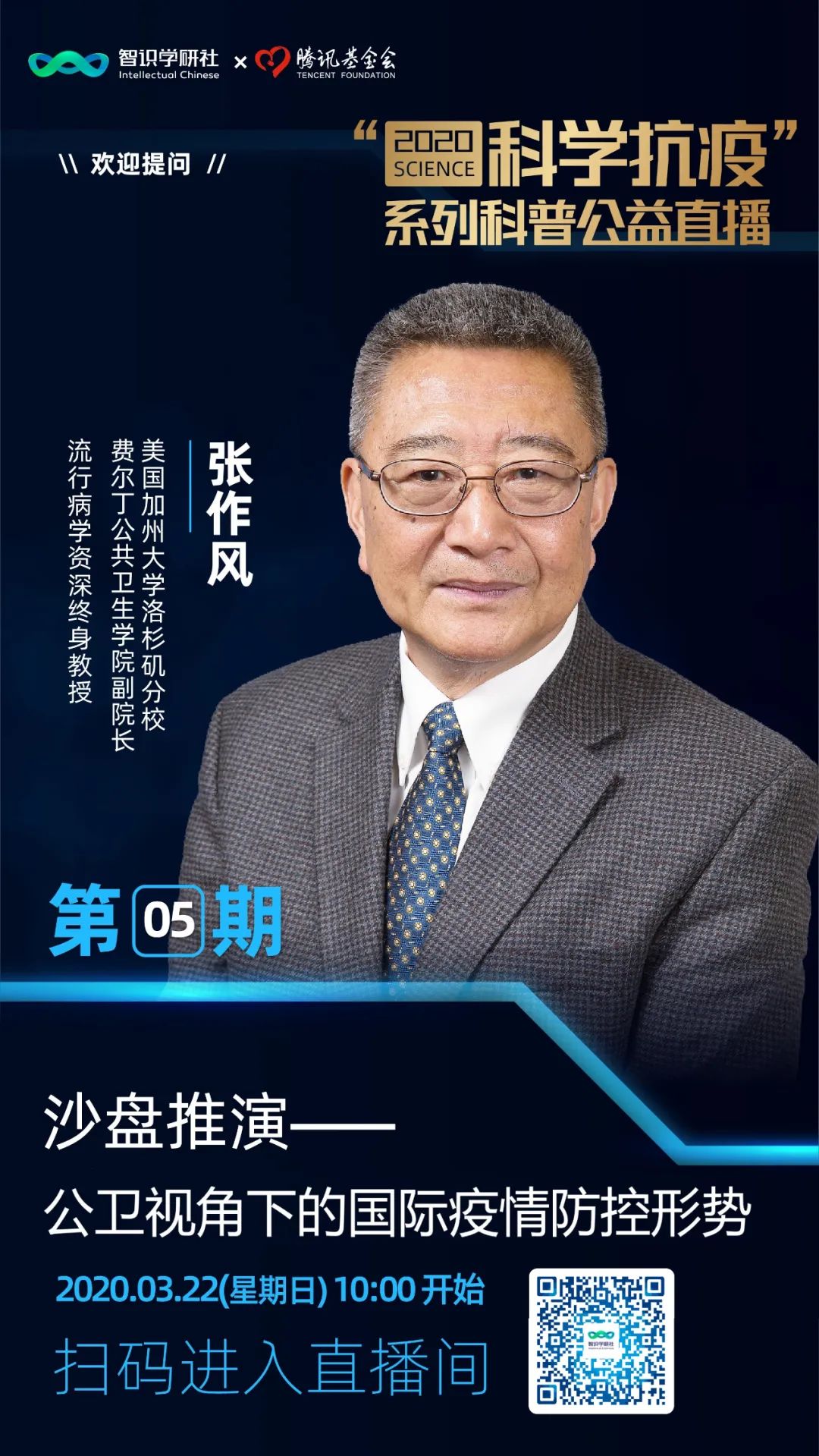

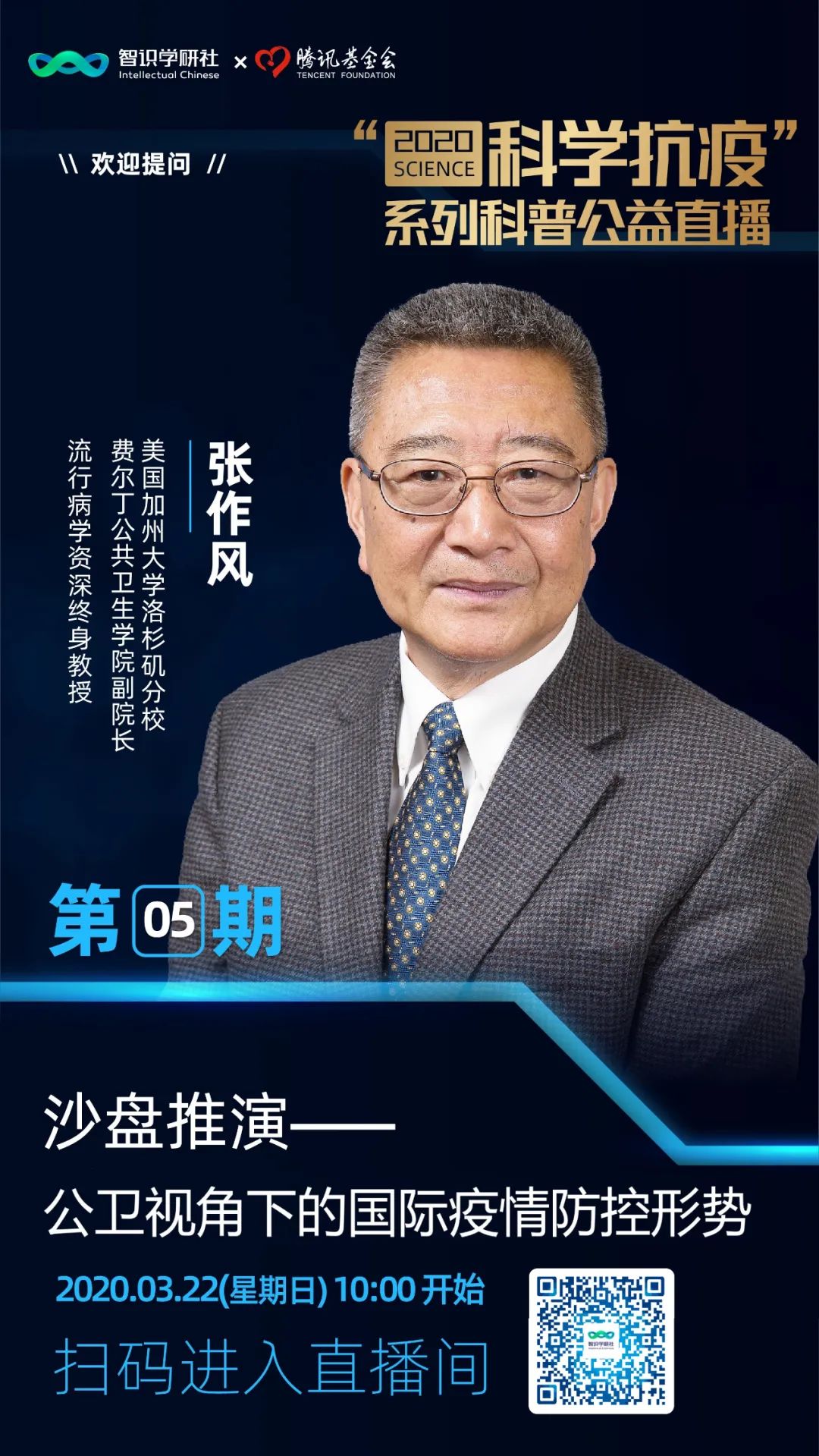

图源:pixabay.com

近日,在哈佛大学举办的新冠病毒研讨会上,哈佛大学公共卫生学院国际卫生政策与经济学教授Winnie Yip,也是哈佛中国健康合作项目主任提到:过去的一两个月中,新冠肺炎疫情的应对反映出中国的初级卫生保健系统仍然很薄弱,“如果这个系统能更好的话,我们就不会看到一月份人们蜂拥而至在医院扎堆的现象”,医生则可以将更多精力用在真正需要帮助的人身上,而不是分心于实际上没有必要来医院的人。

Yip认为,“如果中国能加强初级卫生保健系统,就能分流病人,减少恐慌,并减轻医疗系统的压力”。这一观点,与《赛先生》在2月25日发布的“40余位中英科学家的防疫建议”中的观点相似。

“目前社区医疗卫生服务发展严重滞后……百姓就医通常依赖三甲等大医院,使得紧急情况下(如本次疫情)大量病人涌向大型医院,使其本身成为巨大的交叉传染源。”来自中国和英国的医学与公共卫生方面的专家们在该建议中提到。

在该建议的后面,也有大量的读者留言表示:“去社区医院不会成为更多的交叉传染源吗?”“我们社区医院力量之薄弱,可能是英国医生们无法想象的……”

发热门诊的设置与分级诊疗体系究竟该怎么融合?分级诊疗体系与疫情控制究竟是什么关系?本次疫情对中国分级诊疗体系的建立将可能会产生怎样的影响?

3月10日,《赛先生》采访了伯明翰大学医学院应用卫生研究学院胡琳。胡琳师从英国医学科学院院士郑家强教授,在英国伯明翰大学和北京大学医学部均有担任工作,专业兴趣围绕卫生经济与政策,研究中英国的社区卫生系统制度与全科医生师资培养体系,对中国的分级诊疗体系,有十年的研究与观察经验。

他表示:基层医疗机构在疫情发展的不同阶段都应该起到相应的作用,本次疫情期间,中国基层医疗力量的薄弱和分级诊疗体系的缺失,体现得尤为明显。经过这次疫情,全社会都会比较清楚地认识到分级诊疗的重要性,也许会成为中国进入分级诊疗时代的一个契机。

受访者:胡琳。图片由受访者本人提供

发热门诊与分级诊疗

赛先生:本次疫情期间,时常被国人提及的一个词就是“发热门诊”。自2003年的SARS之后,中国各地设立了发热门诊,当时的目的是为了把容易传播的呼吸类传染性疾病的病人与其他病人分开,但目前看来,很多社区医院因不符合建立发热门诊的条件而不设发热门诊。而发热病人,哪怕普通感冒也一定要去“大三甲”的发热门诊?具体到本次武汉的疫情,有很多人认为,大量的发热患者集中在极少数的发热门诊就诊,是某个阶段疫情传播的一个重要方式。

能谈谈您对国内的发热门诊的理解吗,这样一类门诊,他们职能到底应该是什么?

胡琳:我理解的发热门诊是政府要求正规医院设置的一个为有发热情况的人群做检查、诊断和治疗的专科诊室。设置发热门诊的主要目的有两个:排查疑似的传染病人和治疗发热患者。

排查传染病人是很重要的一个功能。排查传染病人或者确诊的工作,按道理来说,确实不该由基层完成。比如确诊现在的新冠等传染病,需要相对集中、高精尖化的技术手段才能完成,当我们需要确诊这一类疾病的时候,需要医院来完成。

所以“排查传染病人就是发热门诊的功能”可以说是对的,但却又不完全对。我们可以做一个极端例子的假想,如果14亿人口每天或者每个星期都去一趟发热门诊排查自己是否得了传染病,那显然是无法实现的。

但其实,我们人类社会天然就有一个排查体制:刚开始是自己排查,觉得我身体好的时候就不看病,觉得身体不舒服了,才会考虑是不是要去看病,要去哪看病,这其实就是(自发)在做排查。

假如得了感冒发烧,你可能觉得我去社区医院,因为感冒发烧是不算太麻烦的一个病,也不太需要太多的所谓的高精尖的设备来辅助,所以我们其实可以到社区来完成。看病时,医生可能会判断你最可能的病因是不是棘手,是不是可以自愈,是否属于常见多发的普通情况,需不需要转诊到发热门诊去做进一步检查,看是不是得了传染性疾病?

这样,链条就齐全了,这就是分级诊疗,基层、医院,包括医院的不同科室,大家分个工。

而现在把所有的发热患者都放到了发热门诊,可能是由于之前的文字写的不是特别的清楚,或者对相关政策的误解所导致的。这种误解,使得某些社区或者医院的其他科室把所有发热情况都推荐去发热门诊,这就导致了部分医疗机构和人员对于发热的治疗没有了分级诊疗的概念,可能也会导致病人慢慢的养成习惯,有发热就要去发热门诊,就好像说孩子有病了,就要去儿科看病一样。像英国的很多全科医生和全科诊所,都在做儿童的基本医疗,而英国的父母,也会接受儿童看病可以去社区诊所,找全科医生。

这种习惯在平时也许看不到什么特别大的问题,无非就是到哪儿去看的问题。 但是如果疫情暴发的话,这就是个突出的问题了。

疫情期间会出现两种情况:一种是极端情况,比如发生在湖北的某些情况下,大量的人可能由于恐慌情绪去了发热门诊,寻求确诊和排除,这样也能部分程度上缓解心理压力,但这些人并不是所有人都已经感染上了新冠肺炎,反而他们可能在发热门诊候诊时被感染上;另外一种是在其他湖北以外的其他地方,算是正常疫情,(因为居民不敢去发热门诊就诊,)发热门诊的日接诊量可能反而减少了。但因为就诊而导致的病毒传播仍然不可避免,比如确实是传染源的人群,在外出就诊过程中,可能会在自家私家车中传染家人,可能会在公共交通上传染同车人群,等等。

赛先生:还有一种声音说,中国的发热门诊太少,比如,张文宏医生曾经提到过,“新加坡可以筛查发热病人的800家,上海的发热门诊是110家,北京是76家”。

胡琳:把那800家机构统统用“发热门诊”来描述,恰恰是因为我们跟新加坡在发热患者处理上的不同导致的一种误读。如果一定要强行地用中国所熟悉的一些卫生体系里的内容或者名词来去诠释其他国家的卫生系统现象的时候,就会产生这种矛盾。

我们可以先按照发热门诊这个概念来做逻辑推理。新加坡人口560万,可以筛查发热病人的诊所800家,以上海为例,上海人口2400万,就按5倍算,上海需要4000个发热门诊,按照中国的现行规定,发热门诊是要在(有X光胸透机和合格的病原检验能力的)医院建设,就是说上海一共要建4000家医院。问题是,第一,作为中国最富裕的城市之一,上海能不能建出来这样标准的4000家医院? 第二,即使上海能建,那么,经济达不到这样的程度的地区,比如贵州、西藏等省、自治区能不能建出来?

如此逻辑推理,就会觉出荒谬了。这个荒谬的原因在于我们用发热门诊这个词来诠释新加坡能筛查发热病人的机构,这个认识是错误的。

如果我们把一个症状,比如:发热,从所有人的诊断到治疗全部放在一个地方,就会出现这样一个很麻烦的情况。但是如果把一个问题按医疗路径拆开来,然后让不同的人、不同的机构、不同的场所来做的话,你就会突然发现,其实医疗资源可以很多。

新加坡有很多小型的诊所,这些诊所平常就是普通诊所,它们可能也就50平米,一个房间,一两个医生、护士,也没什么设备。疫情发生了,它就变成一个复合型诊所,既是普通诊所,也是“发热诊所”。在这些普通诊所中设置一个相对隔离或者清洁的区域。遇到发热的病人,医生做好防护措施,在这个相对隔离的区域进行一些问诊,这个过程就相当于排查,排查后决定治疗措施,这是这些“发热诊所”的第一个功能。

第2个功能涉及到本次疫情的治疗方案,本次疫情的治疗方案基本上全世界是有共识的。轻症隔离,包括居家自己隔离就好;情况严重了,就需要到医院治疗。治疗主要有两个方向:第一个是支持治疗,支持呼吸、心肺功能等;第二个是抗炎,因为病毒感染后可能产生一些炎症反应。如果要全国能够抗击新冠,一定需要大众的支持,大众所能支持的其中一个事情就是理解,很多的轻症,在家自我隔离,吃一些缓解症状的药,就康复了。如果老百姓能接受这样的共识,新加坡的这种800家“发热门诊”就有实现其功能的可能了。

新加坡的“发热门诊”无非是帮助患者确定一下是否需要在家隔离,适不适合吃一些轻症的药物等。它不应该叫发热门诊,应该说是疫情预警诊疗区或疫情基层诊疗区,其功能包括筛查、简单的药物的分配,或者说是轻症的药物的配置,如果有疫苗的话,还包括疫苗的注射。

所以,整个新加坡的医疗卫生系统设置应该是什么样的?它是由政府建一个公卫系统,诊所可以选择加入,平时政府会为这些诊所做一些培训,并确保诊所设备设施达到政府的条件,相应地,政府会要给他们一些钱,平常也不用做事,但是要有那种“预备役”的状态,到了疫情的时候,就迅速地“民转军”,变成抗击疫情的系统。这个过程当中,政府会付钱给诊所,为诊所提供一些防护隔离的设备、药物和人力上的支持。这是我理解的所谓的“发热门诊”的可能性。

对于轻症的患者,只要派发一些药物就可以康复了,这个派发工作,即使说不懂医学的人也能完成这个任务,所以说还是个分工的概念,新加坡利用这800家机构把一部分工作分担出去了。

赛先生:这是不是就算基层医疗机构在疫情中发挥的作用了?我听有专家提到,在疫情发展的不同阶段,基层起到不同的作用,您能聊一聊吗?

胡琳:我们可以大致把这个过程分为负一、零、一、二,四个阶段。首先是负一阶段,那个时候没有疫情,基层接诊各种各样的病人。然后就进入到零阶段,出现零号病人,但此时无人知晓,所以还是基层在给他们看病,然后基层觉得自己处理不了,再转诊到医院看病。

然后进入一阶段,此次疫情的一阶段大概是去年12月底到今年1月初。从这个阶段开始,有一些医生发现病人出现了一些不平常的、新的疾病症状,而且是有高传染性的,这个时候按理说基层应该也是能接收此类病人的,此时,基层的主要功能可能就是上报,上报到地区的CDC中心,地区的CDC中心报到国家CDC中心。国家CDC中心组织进行公卫调研、预警。基层上报,公卫迅速地鉴别,如果判定这是一个疫情,一阶段就结束了,进入二阶段。

二阶段的时候,最大的挑战是就医习惯的改变,有病就去医院,现在被告知轻症只能在家里隔离,或者就要到隔离区,这个就医习惯的变化对老百姓来说其实挺可怕的。这个时候,基层做的一个工作就是宣传,让老百姓接受这个观念。再往下的是国内现在做的一些封小区、排查外来人员、测体温等,按道理说,这不是医疗机构能完成的事情,而是全社会的事情,我们需要靠街道、派出所等形成一个人民网络来做这些事情,这是全社会参与完成的。

这个过程中有个集中隔离的机制。武汉最早把轻症患者隔离在宾馆,后来又建立了方舱医院收治轻症患者,这是在特殊情况下采取的治疗场所的分配,我个人认为这些措施是没有问题的。疫情发生后,其中一个重要的手段肯定是隔离,第一种是居家隔离,第二种就是集中隔离,就集中隔离而言,武汉其实有很多创举,不管是宾馆,还是用这种方舱,还是医院对重症的治疗,还有火神山、雷神山医院等等,我觉得这已经是我们中国医疗同行能想到的最有效的方式了。

赛先生:如果我们有分级诊疗,并且在第一、二阶段发挥作用的话,情况会变得更好,还是更糟?

以国际社会其他国家现阶段的探索而言,都在强调一些原则,包括不要造成医疗挤兑,尽量维持医疗系统的正常运行、轻症居家自我管理。达成这些目标都需要分级诊疗。

英国和意大利最近在讨论防治方案,意大利卫生部一位高级官员在媒体采访中表示,ICU床位的分配需要考虑其有效性,要考虑ICU治疗是否能有效提高病人的质量调整寿命年(Quality-ajusted-life-years QALY), 是否分配给了最需要的人,这个分配工作不仅是在疫情中要做,也是ICU日常运营时的重要原则,这个分配也属于分级诊疗。ICU的分配还涉及到死亡观念的问题,如果ICU治疗只是纯粹延长寿命,无法帮助到生活质量,西方社会的主流观点是赞成转为临终关怀治疗,不再把寿命作为唯一追求目标,把治疗重点转移到提高生活质量和死亡质量。

赛先生:未来的公共卫生体系的建设中,如何解决基层医疗力量薄弱、老百姓就医通常依赖三甲等大医院的问题?要怎样才能建立一套分级诊疗的卫生体系?

胡琳:中国的基层医疗力量相对薄弱,无论是跟国内的三甲医院的能力比较,还是跟一些相对基层偏发达的国家来比的话,都偏弱。但是,偏弱不代表说不要发展。如果中国没有基层,只会把中国医疗拖垮,只会把中国社会拖垮,这个是湖北这疫情暴露出来最明显的问题之一。

发热病人聚集在发热门诊,除了导致传染,还造成了其他一些可怕的影响。如湖北很多医院的其他医疗服务被迫停止,许多疾病因无法及时治疗而增加了死伤的情况。

基层的问题在于,一方面,无论是谁,如果生了病,不管是什么病,他可能都希望去找一个最好的专科专家来看病。但如果按照这个方式来实现的话,我们的医疗系统就跨了,所以我们要放弃这个思想,开始接受分级诊疗的思想,就是我在病重最需要专科治疗的时候,去找优秀的专科医生,在病情没有那么重最需要社区医疗的时候,去找优秀的社区全科医生。

另一方面,医学是一个经验科学,如果更多的人在平时选择找基层医生看病,基层医生看的病多了,水平就会不断提高。像现在在英国,基层的医生跟英国医院的医生是一个水平,英国的全科医生可以把每一种病全科专业的部分都达到中国专科主任医师的水平,为了做到这一点,英国大概用了30年时间。30年前,英国的全科医生跟现在中国基层医生的水平差不多。但是,那个时候全社会做了一个选择,不管什么病都先到基层去看,基层医生决定是直接治疗还是转诊,这是英国,也是新加坡采取的方式。

赛先生:那么,如果有新发传染病,像新冠病毒这种,社区医院会不会成为传染场所呢?

胡琳:至少,社区医院的患者比发热门诊的患者少,传染的范围、可能性相对也会较小,这也就是新加坡要做“发热诊所”的原因。

当然,疫情阶段比较特殊,最好是一个特殊通道,这个通道应该是一个隔离环境。一个人看病的过程其实就是两点一线,从家到一个可以看病的地方。我们希望至少在疫情已经确认以后,比如说已经确认可以人传人以后,应该有从家里直接到一个可以有隔离手段的医疗机构,最好直接到医院。你先在家里面自己待着,出现症状以后,你可以打电话,这个时候基层是可能通过在线的方式完成分诊的,确认需要去医院了,就有隔离措施的救护车直接到你家门口,把你送到某个医院的隔离区进行诊断或者救治。这就是英国现在在做的事情。

赛先生:现在国内的分级诊疗做到什么程度了?您觉得此次疫情会对分级诊疗的推进产生什么影响吗?

胡琳:2011年,温总理宣布中国要发展分级诊疗,要健全科医生制度,到现在快10年了。我的判断是我们基层医疗差不多到准备好的时候了。

跟疫情没有关系,去年我就认为我们差不多都准备好了。首先是政策越来越明确和清晰,比如说“健康中国”等等一系列的政策,重视基层发展、培养人才等国办的文件,以及推行签约医生的制度。现在,已经是一个完整体系了,所以我觉得在制度上而言,分级诊疗差不多可以全面推行。

第二是,在这10年中,国家在这上面投入了大量的人力和物力,比如,上海建了不少社区卫生中心。基层医疗,需要有足够的覆盖面提高医疗可及性,这个也是世卫组织对中国提出来的一个重大的表扬。在过去的十年里,中国的基层的普及性可能是全世界发展最好的一个地方,尤其发展速度是非常快的。

最后是老百姓,这方面民众对分级诊疗的接受程度可能还有所欠缺。我们需要大众支持,但同时也必须承认,肯定是基层先把自己做好了,再去说服大家接受。

经过这次疫情,全社会都会比较清楚地认识到分级诊疗的重要性,这是一次危机,有危有机,它反映了我们医疗体制的一些问题,但我觉得这次疫情也许会成为中国进入分级诊疗时代的一个上好契机。

saixiansheng@zhishifenzi.com

原文始发于微信公众号(赛先生):新冠疫情背后:孱弱的基层医疗,何时赶上改革大潮?