导读:自世界卫生组织于1984年提出“健康城市”以来,全球各国相继开始了对健康城市研究和实践。我国也经历了从创建卫生城市到建设健康城市的实践转型。如今疫情席卷全球,各界对健康城市的认识又有了新的转变,呼吁健康城市增加“韧性城市”的属性,开展“韧性健康城市”建设。北京市也于近期提出“以疫情为鉴,编制防疫专项规划”,努力补足城市规划建设和治理短板。本文对韧性城市、健康城市的内涵以及韧性城市与健康城市的关系进行了梳理,认为韧性健康城市的重要抓手是公共卫生应急管理机制的建设,并且对其他国家和城市建设健康城市和公共卫生应急管理体系的经验进行了初步总结。

(一)相关概念解析

01

韧性城市

韧性(resilience)的概念最早出现自1970年代的生态学,美国佛罗里达大学生态学教授霍林于1973年在其著作《生态系统韧性和稳定性》中提出“生态系统韧性”的概念。

近年来,韧性城市相关问题成为学界关注的焦点之一。韧性城市(Resilience City),就是要在城市规划建设管理中充分考虑各类安全风险,采取趋利避害的有效适应行动,从城市空间到运营管理体系,建设能够应对各种风险、有弹性的、有迅速恢复能力的城市。韧性城市一方面强调应对外来冲击的缓冲能力和适应能力,从变化和不利影响中反弹的能力;另一方面强调对于困难情境的预防、准备、响应及快速恢复的能力。相较于传统的城市应急应变系统,韧性城市更具系统性、长效性,也更加尊重城市系统的演变规律。

图 1 韧性城市应对风险的特点

资料来源:邴启亮等.韧性城市理论引导下的城市防灾减灾规划探讨

02

健康城市

(1)健康城市内涵

“健康城市”一词最早见于1984年加拿大召开的国际会议“2000年健康多伦多”上的一篇演讲的题目,提出“健康的城市应该使城市居民享受与自然的环境、和谐的社区相适应的生活方式”;该会议强调,要在多部门、多学科合作的基础上,重点解决城市健康及其相关问题。

WHO将健康城市定义为:“健康城市应该是一个不断开发、发展自然和社会环境,并不断扩大社会资源,使人们在享受生命和充分发挥潜能方面能够互相支持的城市”。

在我国,健康城市是对“卫生城市”的创新与发展。2016年,中国爱国卫生运动委员会将健康城市定义为:“健康城市是卫生城市的升级版。通过改善城市规划、建设和管理,使得(城市)自然环境社会环境和卫生服务得到改善,健康生活方式得到普及,从而满足居民的健康需求,实现城市建设与人类健康的协调发展。”同年,中共中央政治局审议通过《“健康中国2030”规划纲要》,强调把健康城市建设作为推进健康中国的重要抓手,力争到2030年建成一批健康城市的示范市。

(2)全国健康城市评价指标体系

由中国爱卫办委托中国健康教育中心、复旦中心和中国社会科学院3家单位研究制定了全国健康城市评价指标体系,指标体系包含健康环境、健康服务、健康社会、健康人群和健康文化5个维度,其中20 个二级指标,42 个三级指标;包涵环境治理、健康生活方式普及、社区管理、公共卫生治理等多个子系统,其中公共卫生管理是非常重要的板块之一。在42项三级指标中,公共卫生管理涉及9项指标,分散在健康环境、健康服务、健康社会、健康人群4个板块中。

表 1全国健康城市评价指标体系

(3)WHO健康城市指标体系

1992年-1994年,WHO组织专家对欧洲区健康城市指标体系进行了评价与修订,最终提出了4个方面共32项指标体系,其中涉及公共卫生管理方面的指标6项,包含在健康服务指标中,包含健康教育计划的开展情况、儿童完成预防接种计划的比例、每位初级卫生保健人员服务的居民数、每位护士服务的居民数、参与医疗保险的人口比例、用外语提供初级卫生保健服务的可获得性、市议会每年检查的健康相关问题的数量。

03

韧性健康城市

(1)韧性城市与健康城市的关系

韧性健康城市应是健康城市和韧性城市的交叉融合领域。健康城市的韧性特点体现在对突发公共卫生应急事件的快速响应能力;韧性城市的功能体现在多个方面,比如对自然灾害、疫情、恐怖袭击等突发事件的抵御能力,而健康韧性的功能主要体现在对重大传染病疫情、食物中毒等类型突发事件的恢复能力。

韧性健康城市是公共卫生应急治理体系在城市空间层面的实施载体,强调城市在公共卫生应急方面具有快速响应恢复能力。建设韧性健康城市是在城市层面,构筑公共卫生应急管理体系,提高应对突发公共卫生事件的韧性。

图 2 韧性健康城市与韧性城市、健康城市的关系

资料来源:自绘

(2)公共卫生管理及其应急体系

公共卫生体系(public health system)是指在一定的权限范围内提供必要的公共卫生服务的各种公共、民营和志愿组织的总体。目前我国已经形成了基本完善的以政府为主导,包括国家、省、市、区县、乡镇各级各类医疗卫生机构为主体,财政、社保、农业、教育、体育、科技和食药监、媒体等多个部门配合,全社会参与的公共卫生服务体系。

其中,公共卫生应急体系特指针对突发公共卫生事件的应急管理系统。我国《突发公共卫生事件应急条例》中,突发公共卫生事件主要指突然发生,造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其它严重影响公众健康的突发事件。

公共卫生及其应急管理体系,是健康城市系统体系的重要板块,是实现韧性健康城市的重要抓手。《“健康中国2030”规划纲要》在两个章节中提出了针对公共卫生应急管理的规划要求,提高突发事件应急能力:完善突发事件卫生应急体系,提高早期预防、及时发现、快速反应和有效处置能力;建立包括军队医疗卫生机构在内的海陆空立体化的紧急医学救援体系,提升突发事件紧急医学救援能力;到2030年,建立起覆盖全国、较为完善的紧急医学救援网络,突发事件卫生应急处置能力和紧急医学救援能力达到发达国家水平。

(二)案例经验

01

健康城市建设经验

(1)加拿大:政府主导的健康城市机构,公私合作的医疗卫生体系

建立以政府为主导跨行业跨部门的健康城市协调机构。加拿大是最早开展健康城市计划的国家之一,多伦多市被誉为健康城市的起源地。多伦多在1986年成立了“健康多伦多2000”委员会,1989年成立了健康城市办公室,作为城市的一个独立的职能机构,建立系统的组织机构和协调机制,并在健康城市理念的传播方面做出努力,致力于推进健康城市的建设与组织协调。比如发放家庭宣传单,征集健康城市计划徽章,注重培训,强调加强部门间的合作,有效激发社区民众对健康城市的关注和参与积极性。

成立公私合作的初级卫生和社会服务机构。21世纪初期,魁北克省开始以健康战略改革卫生及社会服务体系,2005年建立了公立卫生和社会服务机构主导的三级服务体系架构,2015年取消地区卫生与社会服务机构,建立了组织结构更为扁平化的一体化卫生与社会服务体系;初级卫生和社会服务机构是魁北克省整个卫生和社会服务体系的基石,主要包括医疗诊所、与地区卫生服务机构签约的公私卫生与社会服务机构网络、家庭医生服务团队、社区药房、社区组织以及未签约的私人机构,还包括本地行政机构管理和监督其他机构的卫生和社会服务及设施。与地方卫生服务机构签约的公私合作的卫生与社会服务机构网络处于核心地位。

图 3 魁北克省公私合营的初级卫生和社会服务机构网络

图片来源:聚焦魁北克的卫生和社会服务体系2009

(2)中国台北:发布《健康城市白皮书》并有效实施

2016年,台北市发布了《台北市健康城市白皮书》,对台北市健康城市建设进行完善,主要举措如下:

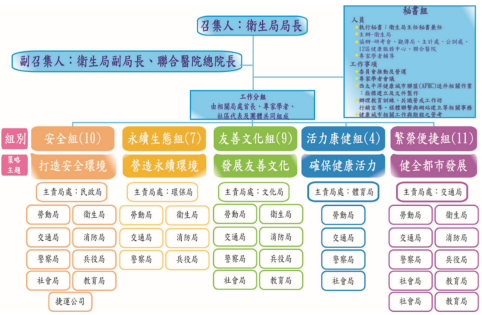

成立健康城市工作组。工作组由卫生局局长和卫生局副局长、联合医院总院长分别担任召集人和副召集人,下设安全组、永续生态组、友善文化组、活力健康组、繁荣便捷组五个组别,分别负责打造安全环境、营造永续环境、发展友善文化、确保健康活力、健全都市发展,最终实现健康城市的发展目标。

图 4台北市健康城市组织架构图

图片来源:台北市健康城市白皮书

成立公众参与、机构支持、专家指导的健康城市计划书团队。台北市健康城市计划书事先通过地市民需求的评估,作为市政府研讨公共健康政策的参考,再广泛邀请市民参与及社区机关团队的支持,并且成立推动健康城市专家指导团队提供专业建议,完善台北市健康城市计划书。

图 5从需求评估、建立健康城市指标与研讨行动计划

图片来源:台北市健康城市白皮书

建立健康城市执行和监测评估机制。台北市城市健康计划采取循序渐进的推进模式,以关键表现指标当作主要评价指标,每年评估各项指标的完成率和隔年之间的改善率,督促各部门推进健康城市的建设。

图 6台北市健康城市评估指标架构图

图片来源:台北市健康城市白皮书

(3)中国上海:制定周期性的健康城市行动计划和公共卫生行动计划

02

公共卫生应急管理经验借鉴

(1)美国:建立全国性的响应框架机制,构建灵活机动公共卫生应急管理系统

(2)新加坡:公共卫生安全预警机制+医疗联动防御体系+疫情救助机制

“疾病暴发应对系统”预警机制。新加坡“疾病暴发应对系统” 建立于2003年SARS期间,经过SARS和2009年H1N1流感的考验,并不断完善。系统包括4个警戒级别,分别为绿、黄、橙、红,代表不同的疫情程度,它能综合反映疫情在新加坡本地和海外的严重程度、病毒传播力度。该系统还清楚地列明防疫对日常生活的影响以及对民众的建议。

图 7新加坡疾病暴发应对系统

图片来源:新加坡卫生部

03

小结

从国内外相关经验看,健康城市、韧性城市是相互交织的,这也是构建韧性健康城市的基础。健康城市注重对常态化机制的构建,诸如跨部门协调机构、各类行动计划等,这些计划也为应急体系建立提供了基础。这些机制为基础,增补完善针对公共卫生应急安全方面的机制设计,是建立韧性健康城市的重要途径。比如针对跨部门协调机构,设立公共卫生突发事件应对工作小组;在健康城市行动计划的基础上,完善应急预案制定等。

表 2健康城市与公共卫生案例经验总结表

资料来源:作者整理

(三)韧性健康城市治理的主要思路总结

韧性健康城市既注重健康环境的建设,也强调城市在公共卫生安全突发事件方面的应对和恢复能力。完善公共卫生应急管理体系,是韧性健康城市理念在城市空间层面的实施抓手。结合概念辨析和相关案例经验借鉴,构建韧性健康城市治理体系可以主要从组织架构、预防控制、法制支撑、疾病救治和物质保障等五方面入手。

(1)组织架构方面:建立从区域、城市纵深至社区的公共卫生应急联动管理机制。一是区域层面,建立跨区域疫情联防联控指挥机构和联席会议制度,推动区域医疗卫生、综合交通、公安、应急管理等行业主管部门联动合作。二是在城市层面,设立领导小组,由城市主管领导任组长,办公室设在市卫生健康主管、应急管理主管部门,负责公共卫生应急管理体系建设、计划、资金使用安排、公共卫生设施等重大事项的审定;各市级相关部门作为主要负责人,负责各项目标任务的执行和实施;由专家学者及市级医院院长作为城市公共卫生应急管理系统建设的顾问,提供专业性的建议;并且通过新闻发言、线上咨询等方式定期发布相关知识,让居民提高自我防护意识、掌握自我防护方法。三是在社区层面,推动韧性健康社区网络构建,织密织牢第一道防线,由社区代表提供各类政策的组织实施支持和意见反馈,保证公共卫生应急管理计划实施的可持续性和可操作性,推动并监督公共卫生应急管理机制的建设。

(2)预防控制方面:强化各级疾控机构的建设,建立突发公共卫生事件风险评估和预警机制。疾病的预防控制是公共卫生应急管理体系的核心。一是要加强疾控机构实验室的建设,强化各级疾控机构的信息收集、分析、利用能力,加强大数据的联通整合、挖掘分析和联合使用。二是提前制定有效的应急预案,并将应急预案按照需求分解到各个部门去落实,并纳入政府绩效考核内容。三是健全公共卫生职业人员培养、准入、使用、待遇保障、考核评价和激励机制,加强针对管理人员、专业人员和民众的重大卫生安全事件的应对培训和演练。四是平战结合,深入社区,卫生健康、应急管理主管部门可以每年联合社会机构进行评估,通过各项基础设施建设的完成情况和隔年之间的改善情况,评选出“公共卫生安全社区”,并且选定一些公共卫生安全性较低的社区,进行相关设施、公共空间、理论知识等方面的提升和普及,提升社区应对卫生安全事件的韧性。

(3)法制支撑方面:研究完善以《基本医疗卫生与健康促进法》为引领的公共卫生法律法规建设,形成以法律政策为主体的应急处置制度体系。一是制定公共卫生应急事件管理主干法律体系,以即将实施的《基本医疗卫生与健康促进法》为契机,推动《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律规范的修订,为应对突发公共卫生事件提供法律保障。二是规范部门和行业行为,制定公共卫生相关管理部门规章和地方性法规,明确各部门的权力职责和任务目标,发布涉及餐饮、商贸、教育、文化、旅游、民政等重点行业的公共卫生安全行业标准规范,完善各行业的管理制度。

(4)疾病救治方面:建立公私合营的分级医疗设施救治体系和先救治、后收费的医疗救助保障体系。一是逐步建立市级医院、区级医院、社区医院和私人诊所联动的“公私合营”医疗防御体系。二是形成由社区医院和私人诊所分散诊断、市级医院和区级医院集中治疗的分级医疗设施救治链条,避免就医集中、医疗资源紧张的问题。三是探索建立患者医疗费用财政兜底保障,并且由医保机构提前拨付部分医保基金,确保医疗机构先治疗、后收费,实现公共卫生服务和医疗服务的有效衔接。

(5)物质保障方面:重视物资储备和精准配送能力的建设,制定应急物资储备保障目录,建立市级和区级应急物资储备仓库和配送中心。一是根据行政区划分级分区设立医疗物资和生活物资存放场,主要用于应急医药、急救用品、救命药品、医疗用品等医疗应急物资和生活必备物资的储备,用于保障突发公共卫生事件的物资需求。二是健全储备体系,科学调整储备的品类、规模、结构,提升储备效能。推动物资储备管理信息平台的建设,保障储备物资的精准配送和精细化管理。三是创新物资采购体系,推动应急物资供应保障网更加高效安全可控。

参考文献:

1. 邴启亮,李鑫,罗彦.韧性城市理论引导下的城市防灾减灾规划探讨[J].规划师,2017,33(08):12-17.

2. 郭根.中国健康城市建设报告[M].北京: 中国时代经济出版社,2009.

3. WHO Healthy Cities Project Office.Promoting Health in the Urban Context[M].Copenhagen,Denmark: WHO Healthy Cities Project Office,1988.

4. 全国健康城市评价指标体系(2018版)

5. 李立明. 新中国公共卫生60年的思考[J]. 中国公共卫生管理, 2014, 30(3): 311 – 315.

6. 周向红.加拿大健康城市经验与教训研究[J].城市规划,2007(09):64-70.

7. 陈宁.健康战略下卫生和社会服务一体化的加拿大经验——以加拿大魁北克省为样本[J].重庆文理学院学报(社会科学版),2019,38(06):31-41.

8. 《台北市健康城市白皮书》

9. 杨忍忍,王继伟,夏娟,邓青龙,余金明.我国及部分发达国家健康城市建设进展及现状[J].上海预防医学,2017,29(10):761-766.

10. 2004年,上海市政府工作报告

11. 谈在祥,吴松婷,韩晓平.美国、日本突发公共卫生事件应急处置体系的借鉴及启示——兼论我国新型冠状病毒肺炎疫情应对[J/OL].卫生经济研究:1-6[2020-03-31].

12. 韩锋.国外突发公共卫生事件应急管理经验借鉴[J].中国集体经济,2014(31):157-158.

13. Singapore’s coronavirus response has contained the outbreak—but its strategy is hard to replicate. Fortune

14. Coronavirus: More patients with respiratory symptoms at PHPCs, but some afraid 5-day MC will affect income. The Straits Times

供稿/石春晖 王赛男 清华同衡总规中心战略所 规划师

排版/郭顺 清华同衡总规中心战略所 规划师

清城思享社版权所有,转载请注明出处及作者姓名和作品名称,不得擅自修改、歪曲或篡改,侵权必究。

往期回看:

国土空间治理︱硬核来袭,最新“双评价”指南解读及实践思考

国土空间治理 | 城市公共卫生临床(医疗)中心和战备医院预留用地选址研究

原文始发于微信公众号(清城思享社):国土空间治理 | 韧性健康城市与公共卫生应急管理机制建设研究

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏