王浩

广东省城乡规划设计研究院副院长

广东省国土空间规划协会秘书长

一、城市规划的起源与发展:基于健康,

环境的脉络梳理

城市规划的起源和演进

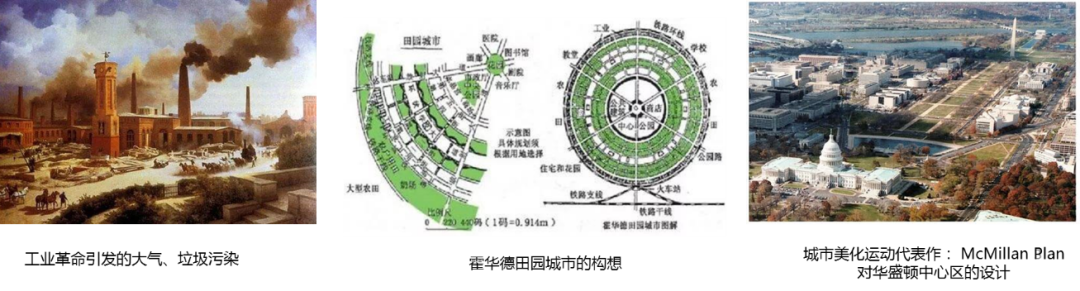

城市卫生防疫运动、环境保护运动、城市美化运动是城市规划的三大起源[1]。19世纪工业革命兴起,生产组织方式的变化使人口和产业的分布从分散走向集聚。但由于缺乏对生产、生活空间的合理布局以及设施配套不足,造成鼠疫等传染病流行,反过来制约了经济和社会发展,城市卫生防疫运动应运而生。1875年,《公共卫生法》在英国诞生,在随后的50年,英国的城市规划一直由卫生部门负责。为应对工业革命造成的环境污染问题,城市环境保护运动兴起。19世纪末面世的《明日·一条通向真正改革的和平道路》围绕“田园城市”提出了一系列改造环境和城市空间的重要概念,并成为现代城市规划的重要理论起源。随着城市过度集聚和随之而来的“郊区化”,欧美城市开始出现设施老化和城区衰败。旨在改善居住和就业环境,恢复城市活力的城市美化运动在此背景下兴起,对城市规划发展产生深远影响的《芝加哥规划》、纽约中央公园即在此运动中产生。

对“健康”的追求贯穿规划理论与实践演进的全过程。在对“城市健康”的探索中,城市规划逐步发展形成了城市发展、城市空间组织等一系列理论基础。

针对环境、健康问题的反思和应对持续促进着规划行业的进步。1962年,《寂静的春天》面世。1969年,伊恩·麦克哈格《设计结合自然》面世。1972年,斯德哥尔摩联合国人类环境会议,深入探讨环境的重要性,反思人对自然的利用方式;同年,罗马俱乐部发表《增长的极限》。1983年,联合国成立环境与发展委员会。世界卫生组织 (WHO) 20世纪80年代提出基于“人人享有健康”的“新公共卫生运动”、倡导和发起健康城市运动[2]。1992年,联合国环境发展大会通过《环境与发展宣言》和《全球21世纪议程》。20世纪末产生景观都市主义。

从规划的发展和起源来看,可以把规划对于人的健康、城市健康、环境健康的追求作为学科发展的初心,在接下来的工作里,规划从业者依然不能忘记初心,对于这些方面应该加以更多的关注和思考。

人与自然生命共同体:生态文明语境下的规划建设导向

马克思《1844年经济学哲学手稿》指出,“社会是人同自然界的完成了的本质统一,是自然界的真正复活,是人的实现了的自然主义和自然界的实现了人的人道主义。”,“共产主义……就是人和自然、人和人之间的矛盾的真正解决”。恩格斯1844年《政治经济学批判大纲》指出,“我们这个世纪所面临的大变革,即人同自然的和解以及人同本身的和解”。

2017年10月,习近平总书记在十九大报告中指出:“人与自然是生命共同体,人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。”2018年5月,习近平总书记在纪念马克思诞辰200 周年大会讲话中继续强调:“自然是生命之母,人与自然是生命共同体,人类必须敬畏自然、尊重自然、顺应自然、保护自然”。

国土空间规划改革要求:构建涵盖“五级三类四体系”, 覆盖全地域、全领域、全要素国土空间规划体系

2015年,《生态文明体制改革总体方案》提出“构建以空间治理和空间结构优化为主要内容,全国统一、相互衔接、分级管理的空间规划体系”。2018年,《深化党和国家机构改革方案》提出“建立空间规划体系并监督实施”。2019年,《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》提出“将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划,实现‘多规合一’”。在国土空间规划改革的大背景下,规划行业面临更全面、更科学,更有力的要求,要把握好国土空间开发保护格局与规划的关系,体现国家意志,强化科学性、严肃性、可操作性和有协调性[3]。

城市规划建设的成就与反思

改革开放以来,我国经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程。城市发展带动了整个经济社会发展,城市建设成为现代化建设的重要引擎。1978年至2019年,全国城镇常住人口从1.7亿人增加到8.5亿人,城镇化率从17.92%提升到60.6%,年均提高1.04个百分点;城市数量从193个增加到672个,建制镇从2173个增加到21297个(2018年数据)。京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大城市群,以2.8%的国土面积集聚了24%人口,创造了38%国内生产总值。

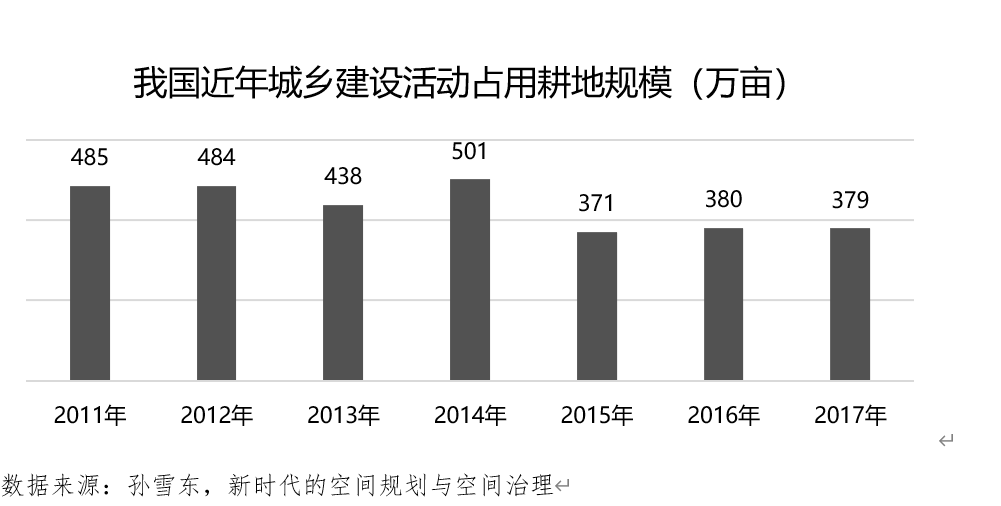

但当前仍然存在诸多人与自然,城市与环境不相协调的问题。一是规划建设重外沿轻内涵,土地资源粗放利用,生态、农业空间被占用。我国人均耕地不足世界平均水平的40%,但工业-农业争地、城镇-农村争地、生活-生产-生态争地不断加剧。同时,京津冀、长三角、珠三角等地区国土开发强度接近或超出资源环境承载能力也造成了诸多问题。

二是生态环境治理压力大。环境污染严重,交通日趋拥堵,城市普遍存在严重的环境、“垃圾围城”等问题。例如2011年我国汽车保有量首次过亿,2018年超过2亿。近10 年来,我国城市生活污水排放量、垃圾产生量以每年超过5的速度递增。

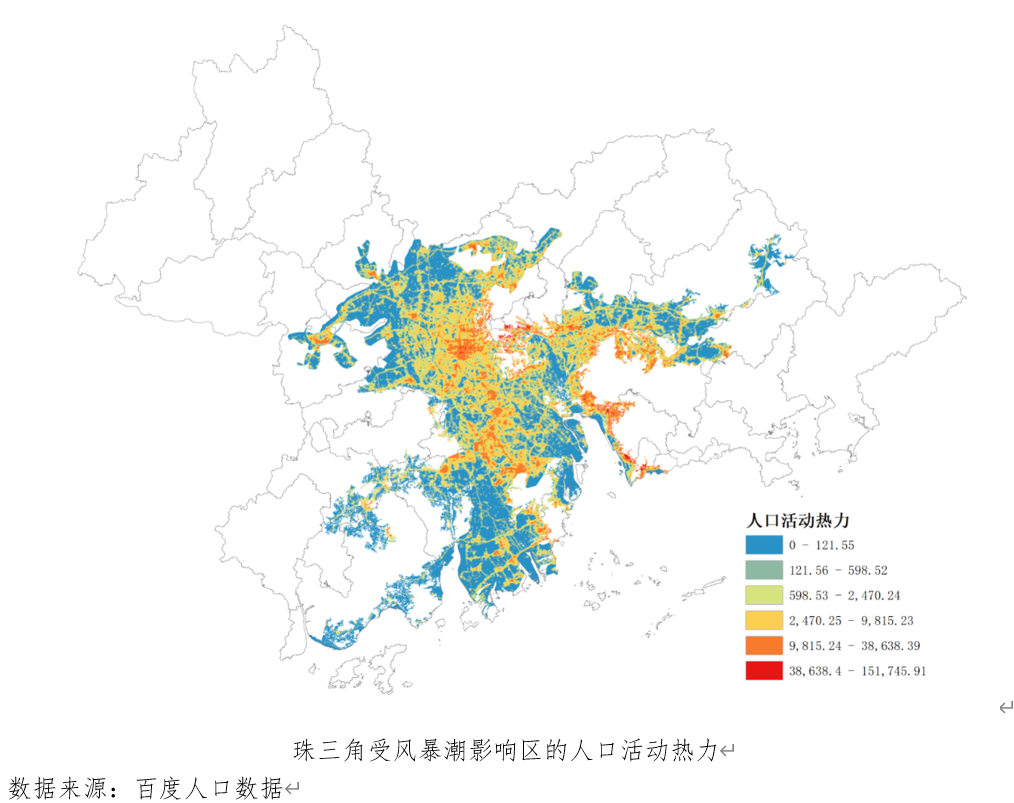

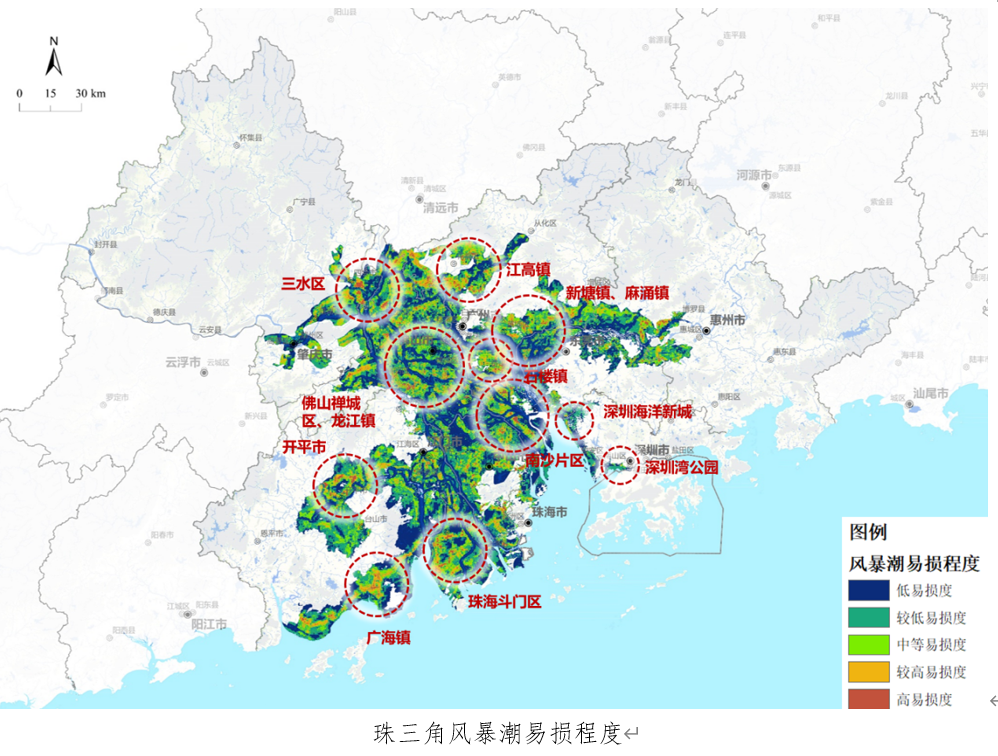

公共安全面临诸多威胁。沿海城市群的人口和产业要素持续向沿海、河口地区集聚,但海平面上升和气候变化造成洪涝、台风等自然灾害威胁持续加大。作为全国每年台风发生频率最高的省份,广东年均发生台风超过4个,同时全省潮位升高趋势明显,风暴潮灾害影响严重,自然灾害对经济社会的影响日益显著。

二、以新技术应用和多学科交叉为支撑的规划方法探索:视野更开阔,抓手更实在

基于新技术应用的规划支撑系统路径探索

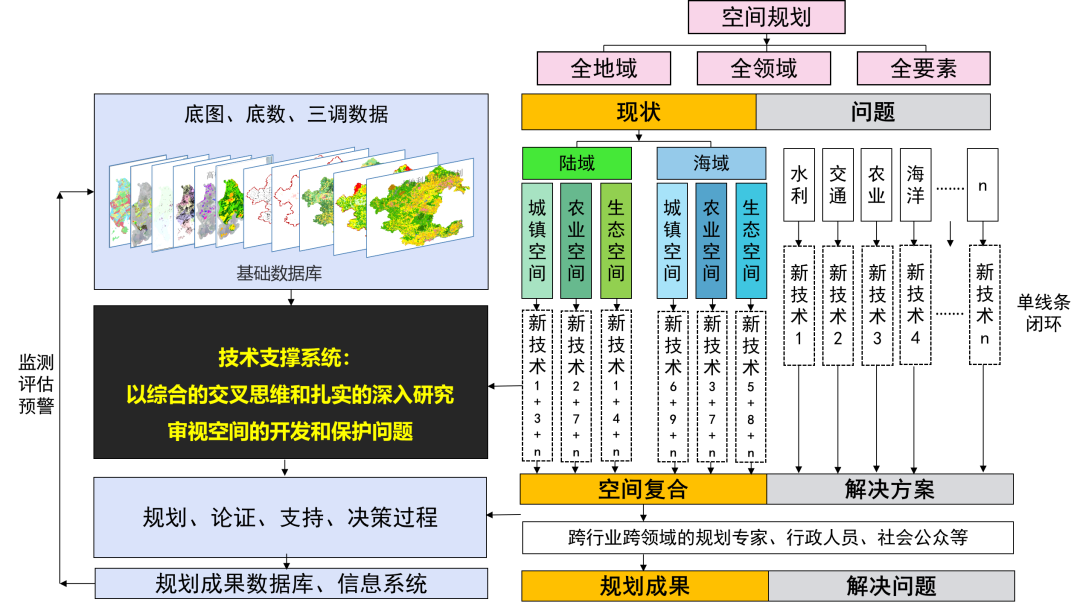

“更高更宽”的研判视野。基于“三调”、高清遥感、经济社会统计数据、多源大数据等丰富的国土空间基础数据,通过在“一张图”国土空间信息平台上统一数据标准,规划从业者有条件跳出单个规划对象,从区域尺度,对涉及国土空间的多个领域展开综合研究,对规划对象形成更为全面、立体、准确的判断。

“持续学习”的技术模块。在国土空间规划“全地域、全领域、全要素”要求,以及新技术驱动的规划相关信息“爆炸式增长”的背景下,对于习惯了依靠经验判断描绘蓝图的规划从业者而言,如何准确把握规划对象的特征和趋势,并输出能够在空间上准确落地,经得起科学性和严肃性考验的规划内容成为新的重大挑战。同时,信息化等新技术的发展也使规划从业者拥有了具备处理海量信息能力,根据理性、严谨的技术流程输出准确规划分析成果,且能根据规划实践的持续深入动态完善的规划工具。通过将规划相关的技术方法“封装”为若干个技术模块,有助于规划师对城镇、农业、生态空间相关构成要素形成客观、准确的判断,降低因主观因素导致的信息缺失、判断失准等潜在问题的影响。

“横纵贯穿”的规划方法。国土空间规划涉及到山水林田湖草海等方面,需要多学科,多专业的交融。现阶段各行业、各个学科都已经有比较成熟的理论和技术支撑的方法,但大多仍重在解决单一领域的问题,简单割裂的横向分工导致各个规划支撑子系统之间缺乏联动,标准不统一,难以在“一张蓝图”上形成真正互为支撑,紧密自洽的综合规划方案,制约了规划的“科学性”。以国土空间规划“一张图”为支撑,通过横向集成标准统一的多个技术模块,并构建纵向贯穿的“分析-设计-成果输出”全流程规划生态系统,规划师将具备以以综合的交叉思维和扎实的深入研究审视国土空间的能力,为国土空间治理现代化提供重要支撑。

结合实践的初步尝试

1.对生态空间的立体认识和系统管控

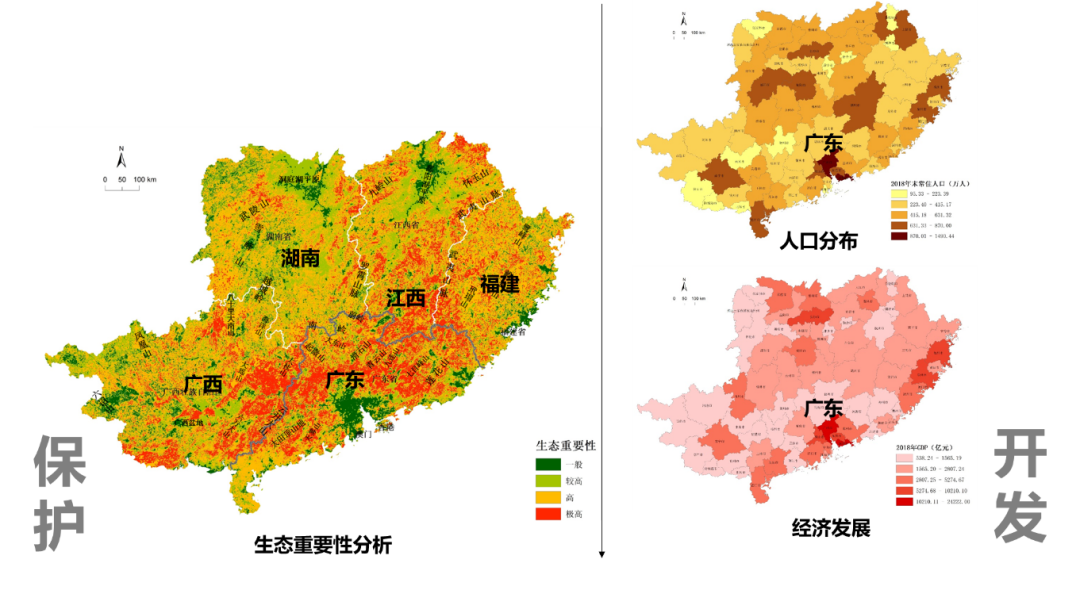

从更高、更宽的视野审视生态空间格局。基于遥感影像处理分析等应用技术,有助于在更大的尺度上识别重要生态空间的布局和功能。例如对于广东省“两屏一带”生态空间格局,若将视野放宽到华南地区的尺度,通过叠加人口、经济等要素进行综合分析,可对横跨闽、粤、赣、湘、桂五省的南岭生态屏障的生态重要性、生态功能,以及开发保护的协调重点形成更为清晰的认识,并在此基础上对其空间范围划定、空间管控措施等提供更为合理的支撑。若将人口与产业要素分布与生态格局进行叠加分析,还能够更好地看到未来发展的趋势。根据近10年的人口变化数据,可以发现生态敏感地区的人口在逐步减少,污染型的产业也在逐步减少,生态安全格局的构建趋势较好。但在某些地区人口依然还在集聚,产业依然有发展的需求。例如广东韶关,江西赣州虽然位于重要生态敏感地区,但也应该在产业经济上能够对国家和区域的均衡协调发展产生支撑。规划需要兼顾环境保护和区域发展格局优化的实际需要,引导生态地区城市“聚点式”发展,壮大中心城区,但其周边县市区应以农业和生态为保护主。另外,通过叠加生物集聚、迁徙数据,可以看到近年在五省范围内,人类活动对动物影响最大的方面在于交通设施布局对于动物迁徙廊道的占用影响了维持动物多样性所需要的相关活动。

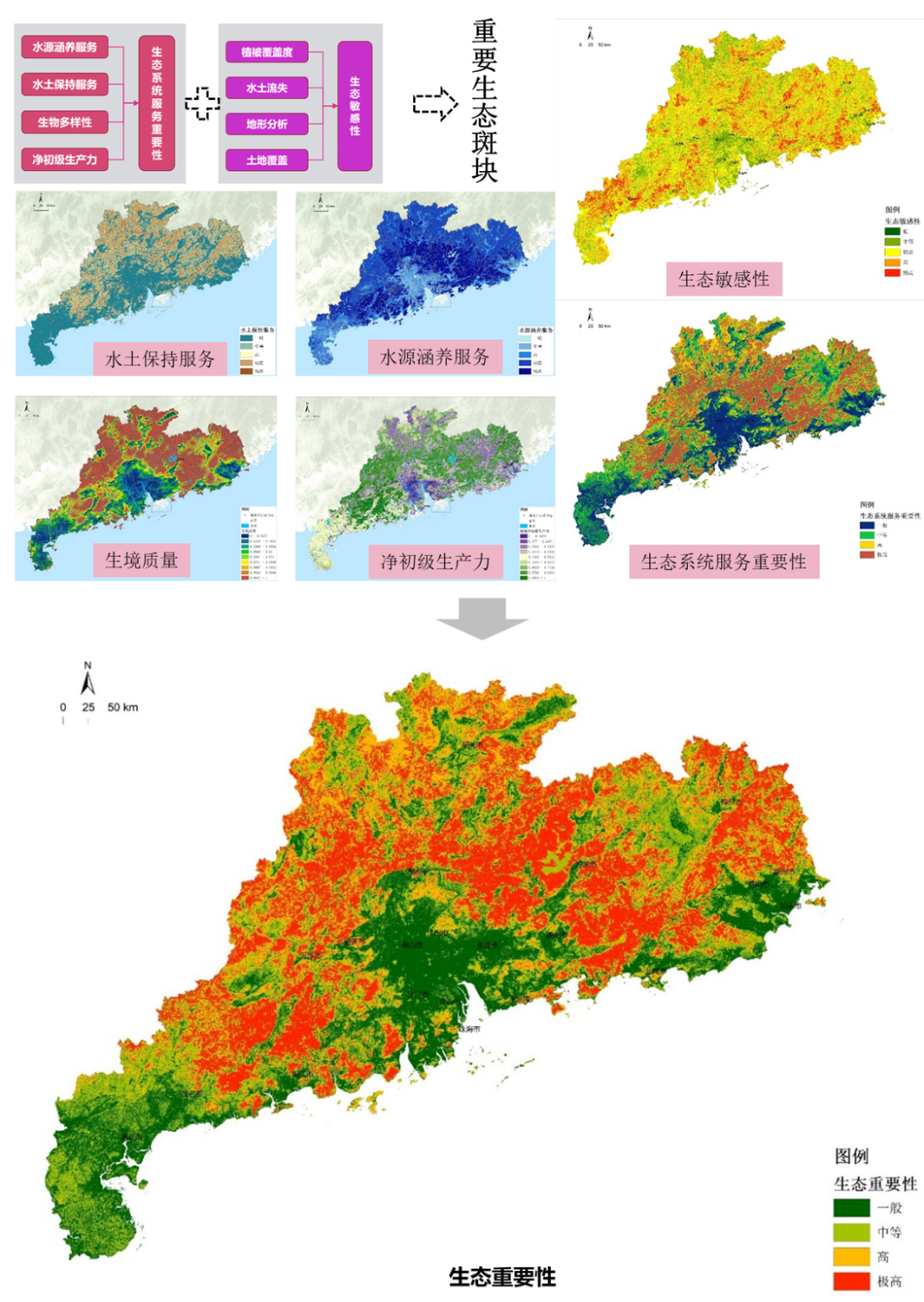

统筹兼顾农业、城镇空间要素的生态功能。多领域数据的综合分析有助于打破规划层面国土空间开发、保护之间的鸿沟,在对生态系统的统筹研判中更为准确地反映农业和城镇空间要素的生态功能,并将相关要素其纳入统筹管控体系,以更好地实现生态系统的整体保护。例如,对广东省生态空间重要性进行分析时,以“生态系统服务重要性-生态敏感性”的评估手段识别生态重要性,得出包括水田、耕地以及城市内部的湿地公园、郊野公园等在内的城镇空间、农业空间内部重要生态要素在内的生态要素的空间分布,对于“三条控制线”的统筹划定,以及差别化管控措施的制定可提供参考和依据。

综合生态空间要素的多元功能进行系统研究。生态廊道等生态空间要素既承担着保障区域生态环境质量的功能,也对各类自然要素流动、生物栖息繁衍、人群休闲游憩具有重要支撑作用。在国土空间“一张图”数据库基础支撑下,可集合人群活动大数据,更为准确地认识生态要素的多元功能,并结合相关规划措施,处理好开发和保护利用的关系,促进自然资源价值实现。例如对于生态廊道的识别,可通过利用最小阻力、风暴潮易损度评估、最大熵等多模型进行空间识别。在城市群尺度,还应更加关注与城市相关的热环境、风环境、水环境等多因素,构建多样化的廊道体系。同时,通过运用生物学分析方法,可从更综合的维度识别生态廊道的功能和分布。

支持生态空间格局准确管控。基于规划“一张图”等技术手段有条件将支撑区域和城市生态安全格局构建的重要生态要素精准地落到具体空间,并对其进行更加精细化的管理。以珠三角地区为例,综合多种因素可对其外围生态屏障进行空间识别,划出总面积约1.45万平方公里的连续生态空间。在此基础上,可将其范围及分类管控措施纳入相关省、市层面国土空间规划,并通过层级传导的方式逐层落实,以实现对生态空间的系统、整体保护。

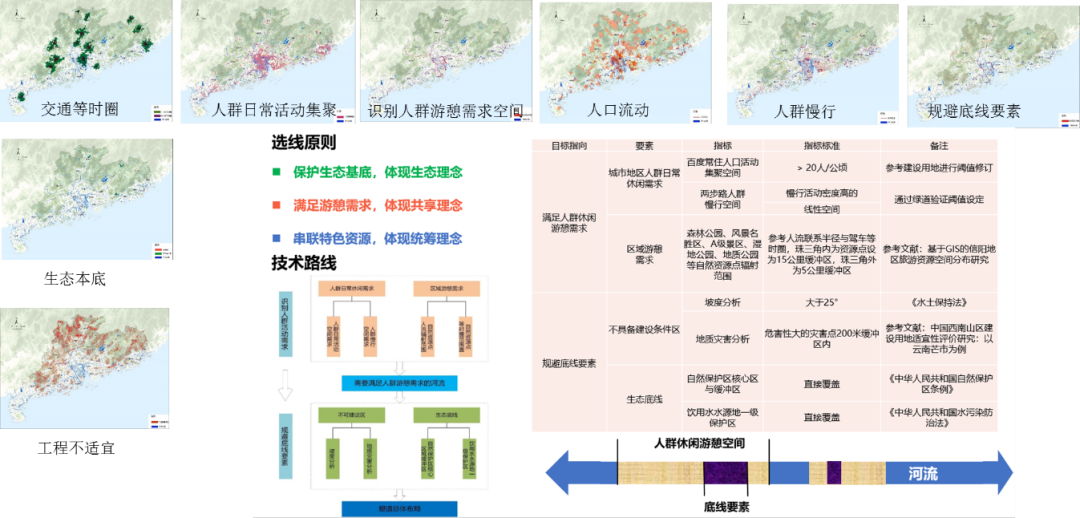

支持重大生态工程谋划布局和落地建设。以广东的实践为例,为突出地方特色,以水为纽带优化廊道的生态、生活、生产空间格局,广东省正在探索打造“万里碧道”这一统筹生态、安全、景观和游憩功能的线性开敞空间。通过研究水系串联的生态、农业、城镇空间以及各种要素的流动,构建涵盖“人群活动+底线保护+城市发展”等多要素选线评估系统,对河流岸线形成了不同的分级分类以指导碧道选线。同时,结合新技术应用,在详细规划设计层面可以精准地传导规划意图,支持具体项目建设落地,以更好地解决实际问题。

碧道选线评估系统

2.对城镇开发建设的准确谋划和有效落地

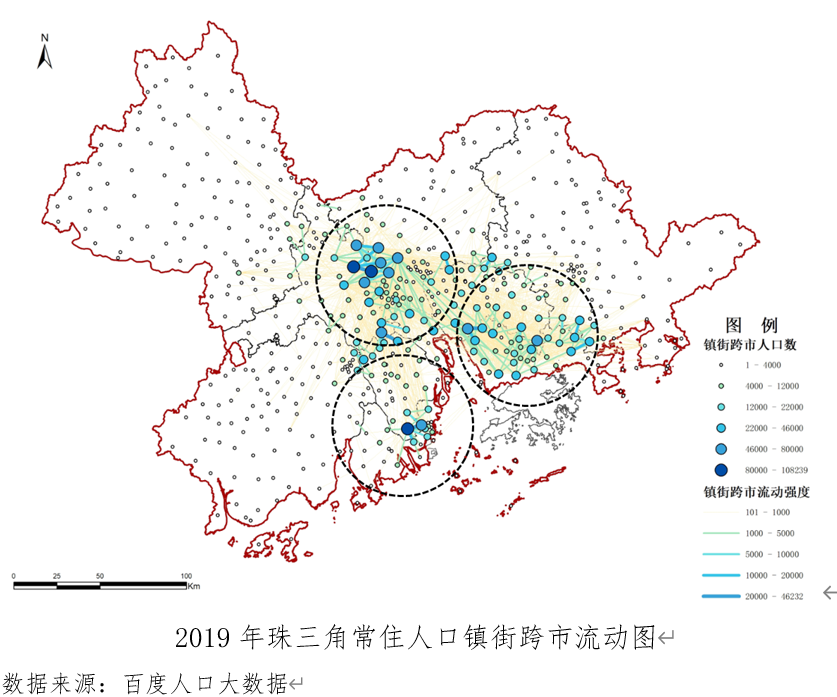

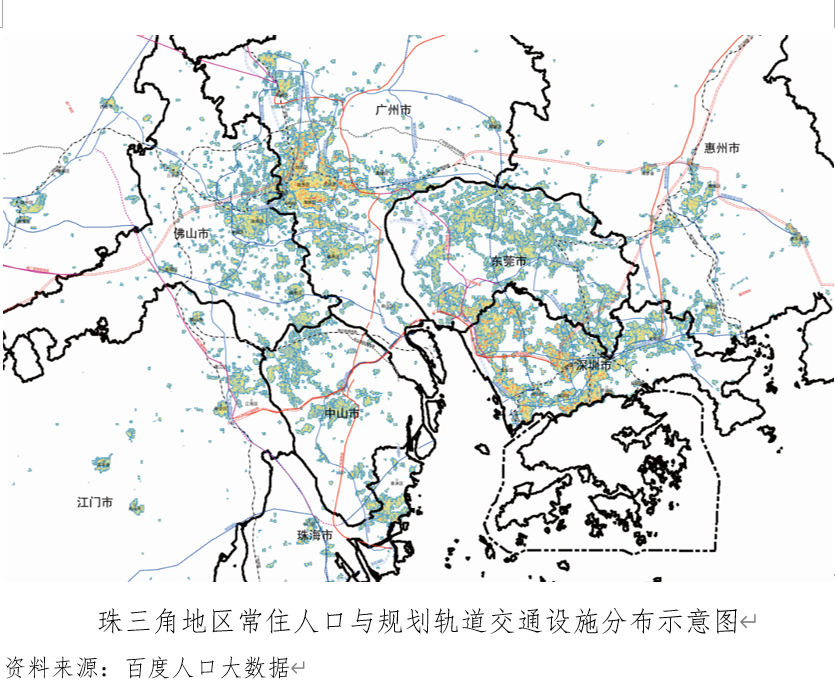

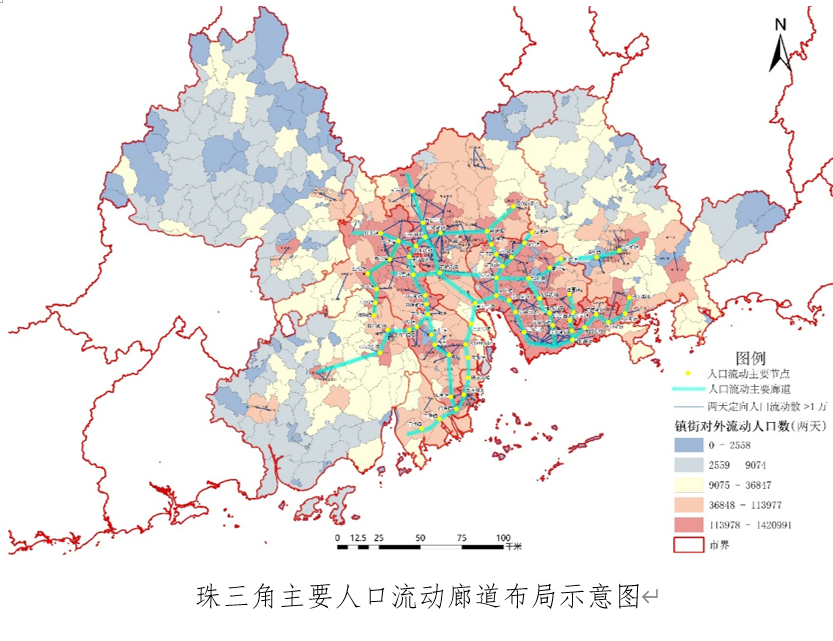

从“人的视角”勾勒城镇开发格局。借助新技术手段,在规划中可对人口流动和集聚趋势进行更为准确的判断。例如,通过将珠三角的人口数据与交通网数据进行叠加分析,可以试着找出广东部分城际轨道线路常年亏损的原因,即其线路布局与人口流动的主要方向相错位,也没有串联起重点平台、人口密集地区等能够产生有效客流的地区。

引导空间资源高效集约配置。结合对交通设施空间需求的判断,可以对区域层面的空间布局进行相应调整。例如对于交通设施配置水平较高的地区,可通过在开发格局中对产业和人口等要素的布局引导,沿重要交通廊道形成交通和经济社会要素布局相协调的产业人口连绵地带。对于在都市圈等层面交通设施供给相对不足的地区,需要重点关注重要廊道预留,通过加强设施布局,打通都市圈重要节点的联系。

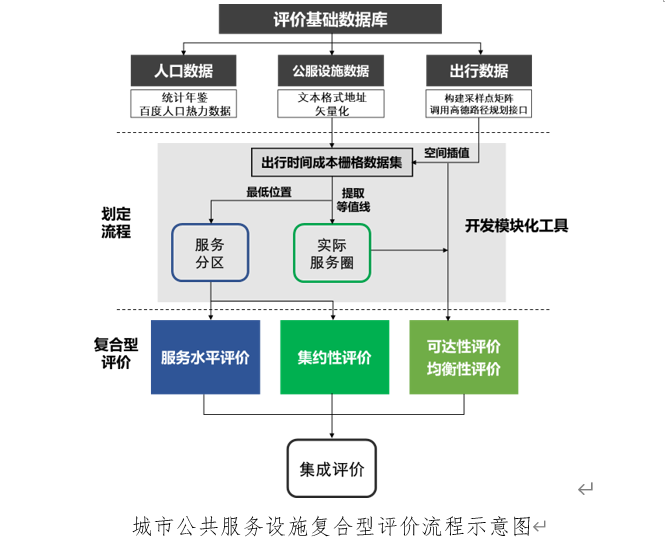

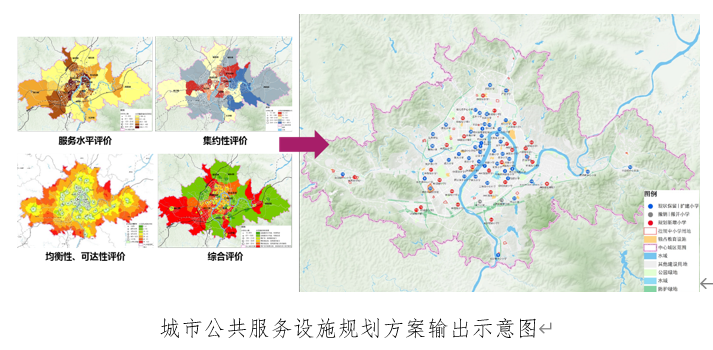

支撑供需协调的公共产品供给机制。借助新技术应用,在公共产品供给领域,可基于传统公共中心体系-公共服务设施网络等规划思路的基础,进一步与人的实际需求相挂钩。结合规划中的实践探索,目前已经形成了较为完善的技术模块。通过构建公共服务设施布局评价指标体系,综合设施服务水平、交通可达性、人口分布等因素,可支持在规划中谋划与人口需求和城市发展趋势相契合的公共服务设施空间布局,以实现公共资源配置效率的优化。

三、对规划新技术应用的展望

看得更准:搭建综合、准确的底图底数“一张图”

格局更实:以系统思维构建统筹协调的开发保护格局

布局更优:引导各类开发保护相关空间要素布局优化

效益更高:以经济社会效益最大化为导向促进资源配置

着眼更远:构建动态完善的评估维护体系

——王浩

【1】仇保兴. 城市经营、管治和城市规划的变革[J]. 城市规划, 2004 (02) :8-22.

【2】马向明. 健康城市与城市规划[J]. 城市规划,2014,38(03):53-55+59.

【3】陆昊部长在全国国土空间规划视频培训会议上的讲话

获取王浩专家完整报告,您可点击阅读原文,进入iCity城市规划新技术专题会直播页面。

文字来源:2020城市规划新技术专题会专家报告

图文编辑:李松林 何睿

原文始发于微信公众号(南粤规划):王浩:数字规划·健康城市群网络构建

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏